黑幫廝殺追入警署,還以為是拍電影_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2021-09-15 19:31

作者 | 南風窗高級記者 肖瑤

為打擊與黑社會相關的犯罪活動,香港警方於9月9日至12日在全港各區展開代號為“犁庭掃穴”的反罪惡行動,搗破1個疑似毒窟及13間涉嫌由黑社會操控的非法賭場,共拘捕298人。

據媒體報道,9月9日凌晨,黑幫“十XK”及“新X安”的兩個小頭目最近為一筆數萬港元賭債劍拔弩張,雙方爆發飛車追逐廝殺,期間更追入香港葵涌警署,警方當場拘獲5人,調查後又在其他地方逮捕7人。

香港警隊“一哥”、香港警務處處長蕭澤頤對黑幫目無法紀感到震怒,遂下令加強打擊,展開了此次行動。

行動中,據香港警方通報,警方突擊搜查各區多個罪案黑點,發現多間疑似違規營業的娛樂場所,搗破1個疑似毒窟及13間涉嫌由黑社會操控的非法賭場,共拘捕298人,包括193名男子及105名女子,年齡介乎15至84歲。

香港警方雷霆出擊,看似囂張的黑社會嘍囉們一下子被團滅。現在的香港,畢竟不是以前的香港。

而光是文字描述,讓人彷彿看到了香港黑幫電影的畫面。日常裏平靜蟄伏的“古惑仔”們,一闖入現實,就和電影如此相似,如此殺氣騰騰。不過真要説起香港黑社會,這些恐怕都只是小腳色。在舊時代裏的黑社會老大,甚至有能力塑造社會秩序,讓半個香港都按照他的規則運轉。

舊時代香港的黑社會究竟有多拽?只需要看一個人就夠了——“五億探長”雷洛。

40多年前,香港是一個亂世,一個20歲底層青年最迫切的需求是生存下來。到香港警署報名時,雷洛被問到為何想做警察,他毫不猶豫地回答:“為了吃飯。”

電影《雷洛傳之五億探長》片末,晚年隱居加拿大的雷洛問身邊助手:“你知道人這一輩子最重要的事是什麼嗎?”半晌後,他自問自答:“是吃飯。”

雷洛的胃口,大至5個億,小至一碗飯。

一邊是探長,一邊是漁民。一面是白,一面是黑。

後人回憶雷洛這個叱吒黑白的霸主,寥寥數語帶過他的人生:在世90年,混道30餘年,通緝34年。

在半個世紀的漫長殖民歲月裏,雷洛歷任港島、九龍總華探長,縱橫黑白兩道,隻手遮天,建立了一套平分警、黑兩道的貪污納賄機制,人送外號“五億探長”。

《追龍》劇照,劉德華飾演“5億探長”雷洛

雷洛所代表的當年的香港黑社會勢力,隨着殖民統治的結束退出了歷史舞台。這個退出過程,事實上是一個雙向的溶解過程。

一方面,從殖民統治向民主制度的過渡,讓社會治理對黑社會這一中間勢力的依賴削弱;另一方面,個體也更容易找到一種合法的方式表達自身訴求和維護自身利益,而不再需要用一種灰色形式來進行博弈。

但這一轉化過程帶來的強烈不適應感,隨着規則的束縛被沖決,便產生了強烈的失序。

傳統認知裏的警察,是懲惡揚善、秉公執法,相應地,黑社會代表着無惡不作、橫行霸道。警與黑兩種性質相反的身份疊加在雷洛身上,他代表的就不僅僅是一代港人的寫照,更是窺視那個混亂迷離時代變遷史的一面鏡子。

1

江湖

黑社會之於香港,如黑手黨之於西西里。

1842年,鴉片戰爭割讓香港之後,香港就進入了長達一個半世紀的殖民時代。這片土地的主人——華人,開始淪入地位最低的時代。

關於香港黑社會的最早記錄,可追溯至清康熙雍正年間的反清秘密組織洪門。起初,遊民們在中環和記客棧朋伴互結,遂以“和”字為記逐漸形成幫會,第一個三合會幫派悄然誕生。道光年間,三合會已在香港設立堂口,至19世紀末,會員人數約佔據香港華人成年男性的1/3。

中國有所謂“江湖”概念和俠客文化傳統,某種程度上,江湖與黑社會一樣,都是社會邊緣人對政權的一種抗衡,代表反精英、反士紳階級的草莽廟堂。他們以原始“忠義”觀念為精神號召,以粗暴嚴格的武力方式代替法律道德約束,逐漸演變為市井霸權,並且在邊緣世界建立一個自成體系的秩序。

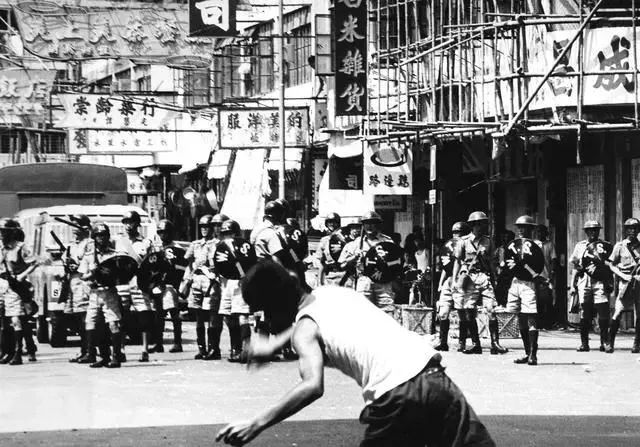

拜關二哥、認兄弟,中國“江湖”概念和俠客文化傳統之下,某種程度上,黑社會一樣是社會邊緣人對政權的一種抗衡,代表反精英、反士紳階級的草莽廟堂

黑社會最早的收入來源是黃、賭及“保護費”,從被管轄者那裏收取利益,具有典型的社會控制特徵,部分取代了政府職能。

1991年,劉德華在《雷洛傳之五億探長》裏首次飾演雷洛,雷洛的原型呂樂不希望使用真名,諧音名字“雷洛”由此誕生,在往後比真名更廣為人知。

電影復現了雷洛常掛在嘴邊的一句話:“我根本不用親自抓人,有案件要破,就開口向黑幫老大們要人!”他還曾因一位新洋警司上任時未親自拜訪,竟以怠慢辦案表達不滿,直到警司親自“拜碼頭”才改變態度。

但,如果僅僅是橫行霸道的黑幫做派,這號角色對回顧那個時代起到的作用,還遠遠達不到“名垂青史”的程度。

最令雷洛威名鵲起的,是其建立了一套平衡警、黑兩道的收費機制,將黃賭毒高利貸統一規劃後,統一分發,公司化運營,區域化管理。嚴格來説,就是從這裏開始,黑社會與警察正式形成規則化的、可靠的利益鏈。在雷洛的管理下,黑白兩道都有錢拿,一時之間居然警匪合作井然有序。

《追龍》劇照

殖民的幾十年間,港英政府採取政治代理人制度,用根植於華人羣體的黑社會“以華制華”。每個區都有“華探長”,向洋警司效力。

而當時的香港社會資源緊張,政府權力在資源分配中舉足輕重,華探長權力臃腫且油水豐厚,自然成為貪污腐敗一環,受賄就像呼吸一樣平常。

據“污點證人”估算,雷洛在警界20年足足貪攬了5億港元。5億在當年的香港是什麼概念?1960年代,香港房屋均價10000港元/百平方,幾十萬就可以買下一棟樓。

史料顯示,雷洛單在港被凍結的資產在1980年代就已近1億元,包括尖沙咀及半山區8個單位和逾800萬元的現金。

20世紀六七十年代,黑就是警,警就是黑,街頭常見警黑為爭奪利益而混戰,社會風氣烏煙瘴氣。《國家人文歷史》曾描述“警匪一家”的景象:華人警察穿上警服在街頭巡邏,脱了警服就跟黑幫老大稱兄道弟。

據聞,雷洛本人對《雷洛傳》裏警察拿着警帽去街頭收錢的場景甚不滿意:“警察怎麼可能這樣去收錢?像個乞丐。”這句話至少昭顯一個基本事實:在當時的香港,黑警收黑錢是理直氣壯的。

亂世當道,黑警這條路,踏上就無法回頭。

2

亂世

1941年12月8日,日軍進攻香港,港英政府只用了17天就宣佈投降,一部分黑社會成員回內地抗日,留在港島的則多淪為窮兇極惡之徒。大洗牌的亂世賦以黑社會愈加兇狠的面目,江湖道義、政治理想逐漸扭曲,在極端環境下演變成公然的燒殺搶掠。

此時的香港,也幾近於一個難民社會,勞工、毒梟、革命者、商人等在這個狹小海島上風雲際會。

1940年,廣東潮州在戰火中淪陷,數十萬人往香港逃生,其中包括一位小學校長李雲經和他12歲的兒子李嘉誠。

同年11月,年僅20歲的雷洛從潮州海陸豐逃往香港,為了討口飯吃,他先後擦過鞋、賣過報,最後加入香港警隊,成為一名巡邏小隊的警員。他的成長十分迅速,很快鋒芒畢露,幾年內升為探長。

《五億探長雷洛傳1》劇照

與雷洛同時加入警隊的還有一個名叫曾啓榮的本地年輕人,熱愛足球,與雷洛意氣相投,主要負責幫忙掌管財務,也就是收黑錢。後來曾啓榮生了一個同樣熱愛足球的兒子,名叫曾志偉。

1948年,民國特務戴笠的得意門生向前設在香港的“義安工商總會”被港英政府查封,向前將其改名為“新安公司”,也就是後來著名黑幫“新義安”的原型。

向前共娶了四房太太,長子向華炎長大後接掌新義安龍頭40多年,後娶了一個妻子呂樂華,其父呂六正是雷洛(呂樂)的叔父。

歷史經脈相連,風雲變幻間,內憂外患的多重動盪還在積聚。

1949年的一天,英國警察在街頭勒索一個車伕,該車伕沒有如平常百姓那樣沉默順受,而是憤然而起,將英人一拳打倒並大喊:“老子是當過中將師長的人,豈能受你小警察的氣!”

該車伕名叫葛肇煌,隸屬當年國軍。

彼時,國民黨三大戰役皆敗,擁入香港的殘兵被安排至西貢區將軍澳對面的調景嶺難民營。車伕葛肇煌也身處騷動難安的難民堆裏,他雖已近中年卻依然血氣方剛,極端條件下挺身而出,一舉創建了傳説中的“14K”幫會。

“14K”的“K”取自國民黨英文“KuoMinTang”的第一個字母,也指“金”(Karat)字,意味着比黃金更堅硬的強大組織。

很快,14K在香港打下地盤,與新義安並肩躋身為香港兩大主要幫派。

1956年10月8日,14K籌辦“雙十”紀念,在全港大規模懸掛青天白日旗,港英政府拆掉了一些旗幟,旋即引發了羣起抗議。

雷洛已於一年前大敗“鑽石山14K羣英會”,利用積攢的經驗,他瞅準時機將反叛分子一網打盡。“雙十暴亂”成為他的“事業”轉折點,自此,雷洛受到官方重用,同年獲晉升至新界區探長。

然而,自古以來,水可載舟,亦可覆舟。鉅額貪腐的背後,是越來越難以壓制的民怨。1967年,港英政府對調了雷洛與藍剛的轄區,以避免他們“落地生根”,尾大不掉。

真正的喊停,要到1974年廉政公署成立。年方半百的雷洛早聞風聲,立馬宣佈提前退休,舉家逃往加拿大。

《金錢帝國》劇照:1973年,呂樂趕在廉署成立前攜八名子女及妻子移居加拿大,逃避追捕,安頓好子女以後和妻子定居台灣

2009年的電影《金錢帝國》記載了廉政公署成立的一幕。陳奕迅飾演片中雷洛身邊的大紅人陳細九,坐擁肥差之利無數,但他無時不在擔心東窗事發,貪污帝國終將潰決。這也是那段黑暗時期人心惶惶、混沌迷茫之真實寫照。

而陳細九的原型,就是現實中於1977年被通緝的曾啓榮。

最後,陳不願做雷洛的污點證人,選擇自首入獄,一定程度上,這代表着黑社會沒落前對俠義之道的最後堅持。

3

紅線

“法外之地”是黑社會滋長和發展的必要土壤。

這要遠追至殖民時代的“租界”,某種程度上,這二字本身就代表了一種灰色地帶。

先後兩次割讓,將香港這塊彈丸之地攪得四分五裂,不僅是版圖,更是整個民間社會土壤。殖民主義勢力開始了從量到質的演變,從港島到九龍再到新界,名義上都是分奪領土,但本質上有着微妙區別。1860年《北京條約》把九龍半島割讓出去,作為香港歷來人口密度最高的九龍城寨,正式在歷史的風雲舞台上翻湧起來。

“界中之界”九龍城寨由清政府於1847年擴建而成,90年代被拆除改建之前,一度是處於無政府狀態的“三不管”圍城,長期延用大清律例。寨內環境惡劣,中英黑白各大勢力都往裏面滲透,勞工、娼妓、無業遊民混居雜聚,逐漸成為犯罪的温牀。

香港電影《追龍》還原了九龍城寨——當時各方勢力盤根錯節、魚龍混雜的“界中之界”

黑社會勢力一邊橫行霸道,一邊維持秩序,在整個漫長的殖民社會埋下一個毒瘤。

後來的影視、媒體都喜歡將九龍城寨比作香港黑社會歷史的縮影,在這裏,黑白勢力此消彼長,租來的界限無界限,潮濕封閉的環境盡是窮途末路,一代人的孤寂、迷茫在此紮下根。

2017年的電影《追龍》復現了九龍城寨的末日之夜。20年後劉德華再度飾演雷洛,片末,雷洛與香港最大毒梟之一跛豪大戰英警司後,兩人在九龍城寨的天台點起了煙,共同品味香港屬於他們的最後深夜。

這時是廉政公署成立的前夕,也意味着所謂“和平”與“法治”時代的來臨。

1960年,內地爆發饑荒,30歲的吳錫豪(人稱“跛豪”)隨逃港熱潮亡命南來,抵港就投身於當時很受歡迎的民間博彩業字花,到1970年代,他已成為香港販毒的“四大家族”之首。

雷洛和跛豪曾一度並居香港黑社會有重量級話語權和影響力的人物,二人都共同代表着遊走於灰色邊緣地帶人士的鼎盛。他們都不是傳統意義的正義英雄,卻得到身處困頓和壓抑中的香港人認可,這離不開當時殖民統治的歷史背景。

雷洛縱橫黑白兩道,卻深刻明白一條硬線不能越:“一個英國警察都不能殺”“香港是英國人的天下”;《追龍》裏的跛豪則突進了這條線,他將自己置身死地,對英國警司亨特怒喊:“香港是你們的嗎?是我們的!”

在世界進入了後殖民時代的語境下,亂世雙雄有了某種根植於家國精神、民族大義的共同發力點。跛豪和雷洛之間唯一顛撲不破的聯結,是作為整體的香港,與宗主國英王國的對立。

在一種更嚴峻的時勢下,黑社會的命運被外力改寫,垂史之名也逐漸轉向,一定程度上開始重回對“江湖”“一家人”的傳統價值依守。

進入1980年代,內地市場開放給香港注入了蓬勃的紅利,香港人口激增,社會開啓了一系列巨大轉變。經濟迅速騰飛,“亞洲四小龍”的神話變現,中產階層規模膨脹。經濟發展和國際地位逐漸成為新的主題,當年的難民李嘉誠成為首位收購英資商行的華人。

政府一度深信黑幫勢力已被瓦解,1982年,警方正式解散成立多年的“三合會調查科”。

但實際上,已有廣泛社會基礎和雄厚經濟基礎的黑幫尚未完全剷除。直至1997年香港迴歸後,黑社會分子都一直活躍於地下,以商業、服務等形式滲入暴利行業,比如演藝、影視圈。

《扎職》劇照

曾經的14K舵主陳惠敏説過這麼一句話:香港有兩套法律,晚上12點之前是警察的法律,12點之後那就是黑社會的天下了。

然而總體來説,“規則”二字的力度在社會上終究是加強了。直至今日,廉政公署持續在香港政界扮演着重要監督角色。作為動盪年代的縮影,黑社會的血雨腥風在世紀末20多年間歷經風乾、結痂,終究變成落日餘暉,世界,也不再是那個刀口舔血的世界了。

4

浮城

在維基百科詞條上,呂樂(雷洛)名字旁有縮寫英文字母“CPM”,意為“有偉大力量和成就的人(A man of great strength and achievement)”。

考察一個歷史人物,可以試着將他從一件事、一段時代裏去掉,看看當時的社會狀況和走向會發生什麼變化,即可探析其功過。

黑社會是香港的產物,也是歷史的產物,造成貪、暴無數,但它代表的那個動盪時代,本身就難辨是非。説雷洛是惡棍,但如果沒有他,探長就不會成為最大的黑社會嗎?殖民年代的香港仍然血雨腥風,仍然貪警橫行、黑白混亂。

回視雷洛這號人物,似乎很難找到一個介於“功”與“過”之間的平衡,因為威名本質上是黑名。建立“貪污機制”,以維持社會某種意義上的安定,一邊肆意貪污,一邊卻塑造秩序,這兩件事其實都難以分開定性。

縱然無法將它的暴虐罪戾從歷史中抹去,後來的人們依然崇往黑社會代表的俠義道。其實三合會在成立之初,就曾提倡“和平共處”“有福同享有難同當”等江湖道義法則。早在1905年端午節,大陸洪門派發起人“黑骨仁”在香港史上第一次“洪門大會”的發言,咋聽更像是一個公義的主持者:“各人背井離鄉,無非是為了求財,不應動輒鬥毆,萬事和為貴。”

雷洛的那碗飯,是歷史給予的,也是歷史砸掉的。

再後來,資本時代不斷擴建膨脹,香港換了天地:中環金融白領、深圳港商、移民潮、金融危機等歷史角色你方唱罷我登場。

現在的香江是浮世繪,也是“浮城”。“浮城”這個形容來自作家西西:“既不上升,也不下沉……許多許多年過去了,祖父母輩的祖父母們,都隨着時間消逝,甚至祖父母們自己,也逐一沉睡。他們陳述的往事,只成為隱隱約約的傳説。”

租界消失了,四大探長時代褪去了,但時至今日,不少港人仍把一句形容掛在嘴邊:“借來的時間,借來的空間。”

在被條約框定的殖民年代,香港始終處於一種帶着宿命論色彩的動盪之中。港人把自己當過客,心中多少揣着跛豪常掛嘴邊的那句“生死有命”。而“借”的另外一層含義,是在高密度的現代化、城市化擠壓後,香港仍遍地可見逼仄和壓抑,不僅是空間上,更是沉澱在歷史體膚內的心理上。

作家劉以鬯用“潮濕”一詞來形容這種像霧像風又像雨的混沌和困頓。對殖民後遺症下的一代港人而言,“潮濕”是一種根植於時代性混亂的身心壓抑,是未經反省與檢討的迷茫和迷失。