外交部招待所的故事(三)_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官2021-09-16 18:01

**作者:**孟京生,外交部第一代外交人員的子女,父母是1950年調入外交部的軍隊幹部。

外交部叛逃人員歸國記

尼克松與周恩來舉杯互相敬酒

1972年2月美國總統尼克松訪華,尼克松在與周恩來總理談判中提出了一件事,説叛逃到美國的前中國外交官廖和叔想回中國來,又怕回來後被抓去坐牢,這是他本人的意思。

周總理當時就回答尼克松:“可以回來,我們不會把他抓起來坐牢的。”

等於周總理給了尼克松一個明確的承諾。既然美國總統提出來了,給他個面子。廖和叔自己要回來,多麼好的反面教材呀!

廖和叔多年前叛逃的事鬧得沸沸揚揚,影響挺大的。

廖和叔是“文革”前、“文革”中中國叛逃國外的最高級別的外交官,他的外交官級別是二秘,不算高,但有個中國駐荷蘭代辦處臨時代辦的頭銜。

1963年熊向暉在英國做代辦時,代辦處也跑了個二秘,叫周湘甫,跑到蘇聯去了。這事沒有對外公佈,沒有什麼大影響。其他幾例叛逃的多是低級別的外交官,翻譯隨員什麼的,而且大都不是持正式的外交官紅色護照。(國際上各國的正式外交官都是持紅皮護照的,國際慣例如此。)

中華人民共和國外交護照

廖和叔逃亡西方,又是名義上中國駐荷蘭的最高代表,中國報紙上都登了。中華人民共和國外交部新聞司發表聲明,譴責荷蘭和美國中央情報局合夥把他給拐跑了,要求荷蘭、美國立即交還,否則要承擔一切嚴重後果。

廖和叔叛逃的事外交部的孩子們都知道。他家住豫王墳外交部宿舍8號樓。兒子廖松,小我1歲,55年出生的,平時經常在一塊兒玩兒。廖松還有個妹妹。母親是軍人,好像是個軍醫,出來進去穿着軍裝,戴領章帽徽,神氣得很。

廖和叔是1969年1月在荷蘭叛逃的。

廖和叔叛逃是怎麼回事呢?

他這個二秘是怎麼當上臨時代辦的?

這得從1966年在荷蘭代辦處發生的事情説起。

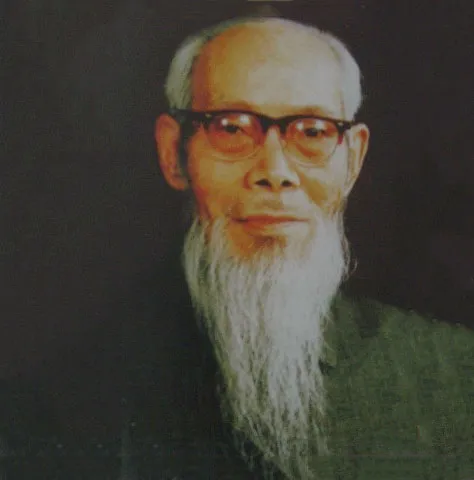

李恩求

中國駐荷蘭王國代辦處的代辦是1963年底到任的李恩求,1938年參加革命的老同志,廣東人,在八路軍新四軍當過好幾個級別的宣傳部長,行政級別挺高的,不是九級就是十級,留一把大鬍子。

花絮

有一次周總理帶外賓參觀幼兒園,李恩求陪同。小朋友見了有一把大鬍子的李恩求,喊他“老爺爺好”!喊總理“伯伯好”! 結果亂了輩分。

此次參觀之後,李恩求把大鬍子給剃了。不知是總理勸告還是自己主動,反正是把鬍子剪了。

“文革”中,李恩求常到我家來,留着大鬍子,給我的印象很深。

李恩求到任後領導代辦處的七八個人。駐荷蘭的代辦處在駐外使領館中是個小館,沒有幾個人,大家吃住、辦公都在一起。代辦處是一所臨街的樓房。

1966年7月,國際焊接學會第19屆年會議在荷蘭海牙召開,中國派了中國焊接學會代表團一行四人參加國際會議。

代表團幾個人就住在代辦處,其中有一個專家叫徐子才。此人政治上不可靠,企圖叛逃,在自己房間裏留了一個條子,意思是自己投奔自由世界去了。代辦處的大門夜裏緊鎖,不可能從大門出。徐子才在夜裏偷偷從樓上涼台溜下去,沒想到自己身手不行,掉到樓下摔傷了,挺重的。

事發之後,他被送到當地醫院搶救治療。代辦處和代表團立刻就緊張起來。

出現出國人員叛逃可是重大事故,根據規定,代表團出國歸當地使領館領導,所有的決定得由李恩求拍板。

當時李恩求考慮,徐子才在醫院裏等於脱離了我們的控制,要是養傷治療期間再跑了,那可了不得,是要擔責任的,於是他帶着廖和叔等人在醫院守候。他處理問題非常果斷:“此人不能留在醫院。”

現中國駐荷蘭使館(圖片來源:young的博客)

我方跟醫院交涉,表示此人要帶回中國駐荷蘭代辦處療養。醫院鑑於傷情的嚴重程度,認為還需做進一步的全面檢查和留院觀察,不同意讓傷員離開。李恩求、廖和叔等人一看不行,就強行駕着他進了掛着外交牌照的汽車,回代辦處了。

醫院報了警,警察來的時候李恩求他們已經離開醫院回代辦處了。警察跟着就去了代辦處。因為是正式的外交機構,代辦處享有與大使館同等的外交待遇,所以警察無權進入搜查。李恩求下令,任何人不得外出,對警察不予理睬。荷蘭警察只好與荷蘭外交部聯繫,通過外交途徑解決問題。

更沒有料到的是,第二天徐子才就死在辦事處了。出了人命問題就大了,人得拉出來找地方火化呀。荷蘭方面還要求驗傷什麼的,代辦處這邊頂着不讓,結果弄得很僵,但進了火化場可就由不得中國的外交官了。具體細節不清楚,反正荷蘭方面弄到一些證據。當時荷蘭警方懷疑中國人在代辦處把徐子才給幹掉了。

是不是在代辦處把徐子才給弄死了説不清楚,比較大的可能性是徐子才傷勢過重,沒有及時治療而身亡。不久荷蘭官方宣佈“中華人民共和國駐荷蘭王國代辦處代辦李恩求為不受歡迎的人,限期離境”。李恩求倉促離開,由一秘接任臨時代辦。

1966年8月,上海紅衞兵在南京路上張貼大字報

(圖片來源:百度百科)

又過了幾個月,一秘也回國參加文化大革命去了,由二秘廖和叔擔任中國駐荷蘭代辦處的臨時代辦。一般來説,駐外使領館輪不上二秘來做臨時代辦,中國駐荷蘭是代辦處,比使館低一級,其他官員都回國了,就輪到廖和叔出頭了。

只要廖和叔老老實實地“看攤兒”,十年以後熬個大使、參贊噹噹是順理成章的事兒,可惜呀!歷史在他這兒拐了個彎兒。“文革”期間,他聽到的來自國內的消息都是負面的,淨是某某大使、參贊回國下飛機就挨批鬥,誰誰誰被打倒、挨批鬥或誰誰誰自殺了這方面的消息。

廖和叔出國幾年,對國內的文化大革命完全不瞭解。可能他自己也有把柄,擔心回國後捱整,終日心裏慌慌,不得安寧,時間一長自己就崩潰了。

1969年1月24日夜裏,廖和叔用衣服做了根繩子,從樓上出溜下來,叛逃了。這次倒是幸運,沒有像徐子才那樣掉下去摔成重傷。

廖和叔離開代辦處後,到當地的一個警察局要求避難。警察局報告荷蘭政府外交部。荷蘭外交部研究了一下,不願意惹中國,就拒絕了,但願意提供方便讓他去第三國。他提出要去美國,荷蘭方面同意了,並聯系美國使館安排廖和叔出走的事。不應該説“出走”,是“叛逃”。

美國人迅速安排廖和叔去了美國。美國人在冷戰時期對鐵幕國家的外交人員叛逃是巴不得的。廖和叔是新中國外交官中第一個叛逃到美國的人,影響極壞,罪惡當誅。

這件事弄得中荷兩國關係進一步緊張,中美兩國剛剛開始接觸、準備緩和的氣氛受到破壞。因為廖和叔的事,中美兩國在波蘭華沙準備舉行的第135次談判被中國方面取消,此時新上台的尼克松已有意打開通往中國的大門。

美國中央情報局(圖片來源:百度百科)

廖和叔到美國之後,被中央情報局審問了一個多月,問了個底兒掉,因為他是個低級別的外交官,經歷中沒有參與過什麼機密的國家大事,又好幾年沒有回國了,所以不能提供什麼有價值的情報,對美國人沒有多少利用價值。之後,他們給了廖和叔一個美國身份,放出去讓他自生自滅去了。

他在美國寸步難行,華人界都知道他是中國叛徒,沒人理他。台灣方面想拉他,他又不幹。他在美國工作沒有,生活沒着落。

中美關係從1970年開始鬆動。1971年基辛格幾次秘密訪華公開後,確定了尼克松總統將於1972年2月正式訪華。

廖和叔在美國一年多實在混不下去了,又不願意去台灣給蔣介石當局當槍使,就向美國國務院提出來想回中國,又怕回來後給“嘣”了,想通過尼克松訪華探探中國的口風。不愧是搞外交的老手,把事情都捅到尼克松那兒去了。

他這一點還是不錯的,沒有跑到台灣去掄着胳膊跟新中國幹,願意回來接受處罰。這就有了尼克松和周恩來談判時提到廖和叔的事。

周恩來大概也看到廖和叔沒有投奔台灣這一點,加上尼克松的面子,所以對他網開一面,讓他回來了,答應對他不槍斃、不坐牢,自食其力生活。

廖和叔回國之事有另一種説法:

廖和叔曾經給中國駐法國大使黃鎮寫過信,表達了自己希望回國的願望。黃鎮將此事上報給周恩來了。

黃鎮是1964年6月-1973年3月中國駐法國大使。其中1967年7月-1969年3月在中國參加文化大革命。返任後,兼任中美接觸談判的中方代表。

中美接觸的地點從波蘭華沙改為法國巴黎。廖和叔可能通過這一渠道表達自己的意願,或者説是探探中國方面的態度。這一事沒有任何的官方透露,不知詳情。

這事之所以能夠透露出來都是外交部子弟子女從父母長輩那裏瞭解到的。父輩中有些是經手人或參與者。

渠道歸渠道,最後拍板定下來還是在尼克松和周恩來會面後。沒有周恩來的承諾,廖和叔哪裏敢回來呀?

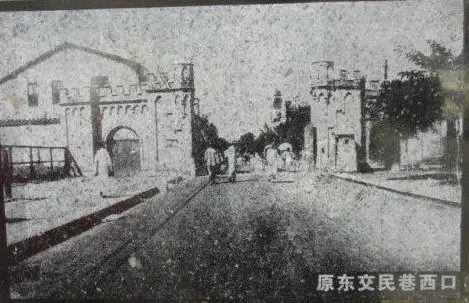

1973年,廖和叔從美國到香港,中國方面做了交接,送他到北京,住進反帝路30號外交部招待所。

“東交民巷”的稱呼是後來恢復的,1973年還叫“反帝路”。我家在東交民巷住了很多年,對當地的歷史變遷知道一些。

“反帝路”老照片

廖和叔回來後,有關部門少不了各種審查和盤問,他在招待所住了得有一兩個月,甚至更長。那時正好我也在。

他走路聳着肩,低頭灰溜溜的,不怎麼出門。食堂吃飯時可以碰見,一身打扮挺扎眼的,穿料子西裝,不打領帶。1973年中國人穿戴非藍即綠,一色兒的中山裝、解放服,穿個西裝出門絕對與眾不同。電影裏的外國人才穿西裝呢。廖和叔的身份又要求他必須低調,不惹人注意,可他沒有別的衣服穿。

70年代國人的着裝

聽招待所的人説,廖和叔提出要外交部發點兒布票,他想買件衣服穿。過了一陣子,我看見廖和叔穿了件中山裝,估計外交部給他發了布票。

招待所的人還説,廖和叔想見前妻和孩子。前妻和孩子堅決不見。他叛逃後,老婆受牽連,被開除黨籍、軍籍,削為平民,辦了離婚手續。外交部把他們一家人趕走了,不許再住外交部宿舍了。他的子女也改了姓,隨媽媽的姓,好像姓王。

又過了一陣子,見不到廖和叔了。聽招待所迎送組的人説,廖的老家來人,給接走了,就地安置,從此再也沒有聽到他的消息。

作為外交人員,第一條就是要對國家忠誠。廖和叔的叛逃,不僅僅是他個人終生的恥辱,也是外交部的巨大恥辱。他不配成為外交官!我稱廖和叔為“國家叛徒”。他落得個“人嫌狗不待見”、萬人唾罵的下場是咎由自取!

新中國首批將軍大使

毛主席他老人家真是英明,建國的時候就説,就是要讓那些上過戰場打過仗的軍人去當駐外使節,他們忠誠,跑不了!

插敍:新中國第一批將軍大使及夫人

作者的父母從事革命工作和從事外交工作

前後的個人形象對比

從我爸我媽的早期合影中可以看到,我媽一身農村婦女的打扮。她1938年參加革命,1940年任泰山區的婦女主任,管好幾個縣。我媽有點文化,高小畢業,當過小學老師。

新中國建立後,我爸我媽是第一批外交部外派的幹部,角色的轉變真的很難。以前我媽從來沒有穿過旗袍,都是大棉襖大棉褲或是軍服。出使國外必須改變形象,因為代表的是新中國外交人員的形象。不管是否習慣,必須最快速度跟上“節奏”。

他們那一代人想的是自己肩上的責任,國家交付的任務必須完成。我媽是共和國最早一批“出國人員夫人培訓班”的學員,當時要脱了軍裝、穿上旗袍、燙着捲髮、腳踩高跟鞋、出席各種應酬場合,心裏極不情願。黃鎮的夫人朱琳在回憶錄中亦有同感。那時候的人們與現在的想法完全不同,對資產階級的打扮特別抗拒。

最後想通,是在鄧穎超鄧大姐的耐心勸導下,大使夫人們明白了應該服從國家的需要,打扮不是個人喜好或習慣,而是革命任務——為了國家的外交事業改變自己。通過我爸我媽的照片對比,可以真實反映出那一代共產黨人的思想境界和高尚情操。

再見了!外交部招待所

作者孟京生的三哥與父母在中國駐蒙古使館門口合影

外交部招待所發生過各種故事,恩恩怨怨,風風雨雨已經隨着年月的流逝,逐漸被集體忘卻。外交部招待所的情況變化,從某個側面能反映出中國外交的變化和走向。當初的主角(外交部的幹部)大都作古,也沒有人來記錄敍述這一段不是歷史的歷史,只能由我們這些第二代的外交部子弟子女來記述一些片段。

原雅寶路招待所的老圖片

好在我們這些二代也是這一段歷史的親歷者,有着直接的感受。外交部招待所的進進出出與我們的父母長輩的官路和前程息息相關,各種人事變化與我們的家庭起落緊緊相連。以後的人們可以從我們碎片化的記述中感覺到那個年代時代脈搏的跳動,也許能挖掘出某種有用的史料。

50年代雅寶路招待所老照片(兄弟兩個是陳辛仁的孩子——陳沂秋、陳淮秋。)

外交部第一代幹部的子弟子女不管有沒有在招待所住過,都與招待所有或多或少的聯繫,也都到過招待所,也許是發小間的相聚,也許是看望某個朋友,甚至去招待所禮堂看電影。

1956年7月,外交部西郊幼兒園大班畢業留念

(作者的二哥孟新海提供)

第一代的外交部子弟子女由於時代的原因,聯繫特別緊密。從五十年代初期到文化大革命,一撥接一撥的孩子們從幼兒園開始就是同學,很大一部分到了小學、中學還是同學,一路走來。

很多人的父母都是同事,或者是住隔壁的鄰居,外加那個年代的孩子都是“串百家”,誰家有點兒什麼事立刻就會被天下知,這都是孩子們傳播的能量。甚至誰家有什麼洋貨、好東西放在哪兒都會被子女一塊玩兒的小夥伴所知道。

外交部是國家大部,幹部多,宿舍也分佈在不同的地段。各個不同的宿舍羣,各個不同年齡段的孩子自然形成不同的圈子,有些相通,有些跨幾個不同的圈子。哥哥姐姐互為同學,弟弟妹妹又是同班,這種情況在外交部幹部家庭比比皆是,不在少數。

70年代30號新樓樓頂,背景有故宮、景山、北京飯店。照片上從左到右為榮海京、林鐵、袁克西、何小明,都是幹校回來的,在招待所住過近十年。

有些發小可能多年未有聯繫,但有機會見面時則是親密無間,沒有隔閡。這樣從小一起長大的孩子才有的那種兒時的親密,互相叫着兒時的外號,互相扯吧着過去的糗事,樂而不疲。儘管有很多人已經功成名就,高高在上,但回到這個兒時形成的羣體都會迴歸原本。

50年代的雅寶路招待所老照片

(照片由陳辛仁大使之子陳淮秋提供)

在這樣的羣體中,再大的架子也會在兒時夥伴的數落下和笑聲中不復存在。我們這一代孩子的家長在外交部當差,也許互不認識,但底下的孩子們卻都互相熟悉,勾在一塊兒,形成了若干個龐大的集合羣體。

科技的發展創造了微信羣,每天當我們打開手機看微信時,總是先找到自己所屬的外交部子弟子女的羣,看看有什麼新消息。有些外交部的老同志去世,各個羣都集體悼念,形成了一種慣例。微信羣加強和鞏固了我們這一代外交部子弟子女的聯繫。

30號招待所後院小灰樓,當年六國飯店董事私宅。

(照片中人物為袁克西)

我們身上存在的優越感很大程度上來自於早年形成的發小關係。當我們步入老年的時候再回首看,身邊最貼近的還是一起成長的那批兒時夥伴,這也許是歷史的絕唱。

30號招待所前院樓前

騎車的左為德玉明(已故),右為姚登山之子姚建。

以後外交部幹部的子弟子女再也不會出現我們小時候的那種親密的關係了,不會再有孩子放學在父母的辦公室裏等待父母下班一起回家的場景,也不會再有一大家子人在外交部食堂一起就餐的熱鬧。現在外交部幹部的子女恐怕絕大多數連外交部的大門都沒進去過。

外交部招待所是外交部子弟子女交集的最大的平台,時間也持續最久。特殊年代形成的特殊關係不可複製。

外交部招待所雖然沒有了,但在招待所的經歷和印象卻永遠銘刻在我們這一代人的心底。

再見了!外交部招待所。

再也見不着的外交部招待所!

前文補遺

前文提到:我打水回來,路過隔壁畫家李可染的房間,走進去看他作畫。

我二哥孟新海補充道:

“咱家住在六國飯店二樓時,隔壁房間就是蔣介石暗殺汪精衞時汪住的房間,當晚陰差陽錯汪撿了一條命。為此我特意去看了看那間具有歷史意義的房間,很普通,和咱爸媽住的那間格局一樣。再往前走是一條南北走廊,走廊西側就是畫家們的畫室,因為整天基本都大敞着門,所以總能見到畫家們伏案工作。”

“招待所住着一幫名畫家,受周恩來委託給聯合國和大會堂畫畫,有黃胄、李苦禪、關山嶽等人。招待所裏好多的服務員手裏都有他們的親筆畫。我也去看過畫家作畫。”

後 記

我寫的“外交部招待所的故事”一文發佈上傳後,不少外交部子弟子女發來信息,有的是補充,有的是鼓勵,也有些是糾錯。

説到外交部的人和事,在這一方面,外交部子弟子女有着極大的信息優勢。我們這些人可以從長輩的閒談中知道不少保密程度不高的事情。有時外交部子弟子女互相之間的聊侃也會互通大量外交部的內幕、傳聞和軼事。有些看似閒聊無關的事情,有時候就是對某些真實事件的補充或佐證。

在此一併感謝所有支持鼓勵和糾錯的朋友們。下一步繼續堅持寫外交部的故事、堅持真實有料,挖掘那些鮮為人知的故事,不負眾望,寫出大家愛看的文字來,把那些似史非史的好東西記述下來,以對得起我們這一代外交部子弟子女。

——孟京生 (“孟小五”)

二〇二一年元月

結~