構成你的分子,能否代表你的存在?_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2021-09-18 10:00

圖:Jeremy A. Leung

圖:Jeremy A. Leung

撰文 | Phil Jaekl

翻譯 | M.W.

審校 | 杜彧

編輯 | Orange Soda

在西班牙西北部的阿斯圖里亞斯地區,一幅洞穴壁畫上畫着一頭長毛猛獁象,其僅有的一個內部特徵就是一顆巨大的紅色心臟。這一至少歷經14000年之久的藝術品,大抵描繪着一次成功的捕獵以及血淋淋的傷口。在人類最初的歷史裏,正是人們對脈搏、呼吸、和心跳的覺察使他們能夠將活生生的生命和一塊肉區分開來。

而由於人們逐漸認識到大腦在意識中扮演的重要角色,也由於科技的發展使病人能夠依賴生命支持設備來維持心臟和肺部運轉,呼吸、心跳和生命本身的根本性聯結在人們的認知中逐漸被取代。現如今,生命或是死亡皆取決於大腦活動的存在或消失。這樣的定義不無道理,畢竟和其他器官不同,大腦不僅標誌了你生命的存在,更是你作為一個個體並擁有獨特的身份、記憶、對世界的理解及主觀體驗的關鍵。

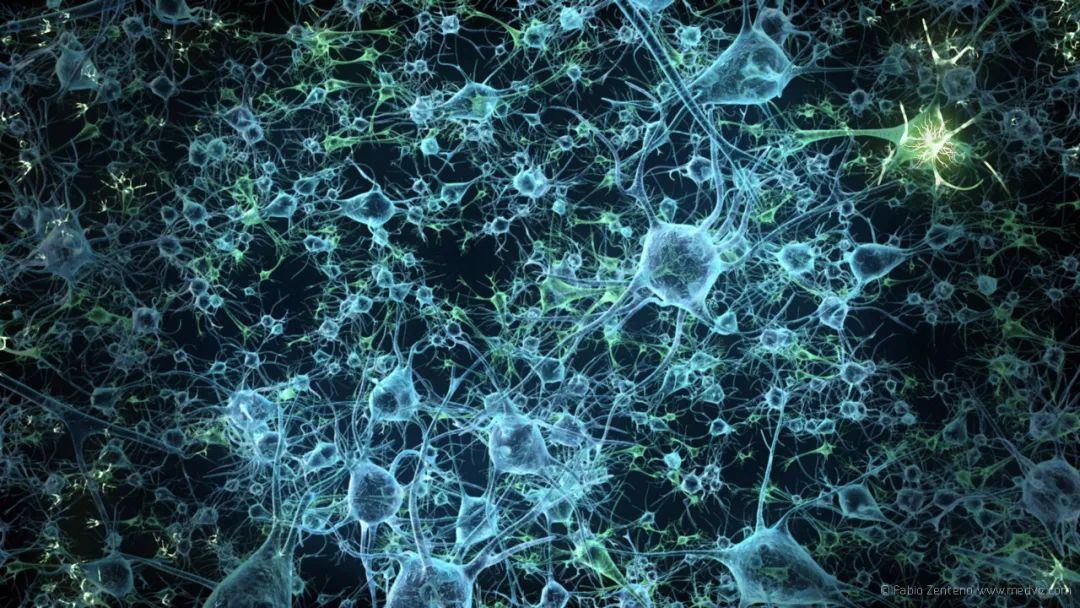

為了更好地洞悉大腦如何構成自我,我們需要理解它在神經元連接水平上的複雜結構——畢竟,我們已經通過理解生物學結構認識了各種生命形態的本質。植物茁壯生長是因其寬闊的葉子完美地將光能轉化為了化學能。同樣地,不論是人還是昆蟲的眼睛都能在神經系統中將周圍環境裏的光轉化為攜帶着環境特徵信息的電脈衝,也就是電信號。但是每當談及結構和功能之間的關聯,大腦總是扮演着神秘的角色。大腦不像其他有着特定功能的器官(例如眼睛、心臟、甚至是手)能依靠手術進行替換。就算有一天我們實現了大腦的移植,你還是不能在和其他人的大腦進行交換後仍然保持心智上的一致。這種替換大腦的設想在邏輯上就是一個謬論。

圖:Raymond Schroeder

圖:Raymond Schroeder

那麼大腦究竟是如何產生個體經驗的呢?

自降生開始,一個人的大腦結構很大程度上已經由其在子宮裏的經驗和其獨特的遺傳編碼所決定了。當我們年齡漸長,經歷會繼續給大腦中的神經連接帶來獨一無二的改變:在大腦的某些區域,一些連接會增加,而在另一些區域則會減少。隨着一個人年齡增長、學習新知識、獲得新的經歷,神經元連接一次又一次地“改道”,如此累積成了連接結構的改變。此外,即使是已經存在的連接也會發生強度上的改變。這些過程在雙胞胎中尤為顯著:雙胞胎在出生時大腦驚人地相似;但由於他們長大後各自學習、體驗世界,他們的大腦開始逐漸變得不同,並且他們本質的自我變得越來越獨一無二。

本質上來説,正是這個過程造就了記憶。而記憶的重要性體現在,它於我們不知不覺之時影響了自我意識的各個角落。就連如何騎車、説出一個單詞,甚至走路這些無意識的過程都需要記憶的參與。但是,令人難以置信的是,失温症(Hypothermia)患者在經歷了數小時的臨牀死亡(也就是説不論心臟還是大腦的活動都消失了一段時間後),醒來後竟能得到完全恢復。這意味着持續的神經電活動並不是大腦中記憶儲存的必要條件。

雖然一些大腦的解剖結構確實有特定的功能,但是單獨的任一腦區都無法實現記憶的生成、儲存和回想等功能。誠然,例如杏仁核和海馬等結構都對記憶起着關鍵作用,但我們決不可能將記憶僅僅定位到一個特定的腦區——這就像在欣賞貝多芬第5號交響曲時只聽絃樂器一樣(噔-噔-噔-噔—)。相反,從廣義上來説,記憶其實存在於在大腦整體的連接結構——“連接組”(Connectome)的獨特性裏。連接組由完整的神經元網絡以及神經元之間的連接——“突觸”所組成。有人主張道,從本質上來説“你就是你的連接組”。

因此,揭示連接組和記憶關係的一個關鍵就是理解完整的神經迴路。但考慮到其複雜性,在連接組的尺度上描繪大腦的線路可不是一件容易事。據估計,僅僅1mm³的腦組織大約就包含了5萬個神經元以及數量驚人的13億突觸。一個完整的人腦體積超過1.0×10⁶mm³,包含了860億神經元,幾乎可以和我們估測的銀河系中恆星的數量相匹敵。

圖:Nicolas Antille

圖:Nicolas Antille

最關鍵的一個數字非神經突觸的總數莫屬——令人頭暈目眩的“一百萬億”。因此只有當我們弄清楚神經電信號通過這些連接的線路,我們才有可能全面理解產生記憶和主觀經驗所必需的那些神經活動的模式。

獲取連接組非常有利於解答神經元和行為的關係這一根本問題。傑夫·李奇曼(Jeff Lichtman)是一位哈佛大學的神經科學家,也是連接組學先驅。我諮詢他,我們能對人類連接組做什麼、我們能否複製它,他説這些工作的確有深遠的意義。例如,針對精神分裂症和自閉症之類的神經認知障礙(通常被視作神經連接異常導致的問題),我們也許能提出遠比當今更有效的療法,儘管我們現在仍不能十分確定具體怎麼治療。

不論是什麼物種,在個體一生的成長髮育過程中,大腦的接線圖都一直在發生改變。這一觀點啓發了李奇曼的研究。而他最大的動力則是從連接組數據中描畫出心智未知的邊界。他認為從這個角度來説,連接組就類似基因組。他説,繪製出完整的人類連接組就像發現完整的基因組一樣——我們現在還無法預測它將開闢出一個怎樣的新宇宙。

但其他物種更簡單的連接組模型其實已經幫助科學界進步了不少。例如,美國艾倫腦科學研究所(Allen Institute for Brain Science)給小鼠整個大腦的線路做了示蹤,説明了不同種類的神經元如何連接各種解剖區域。珍利亞研究園區(Janelia Research Campus)的項目組與谷歌公司的科學家合作,在弗吉尼亞州阿什本地區的霍華德·休斯醫學研究所,研究者們以單個神經元為單位繪製了果蠅連接組的一大重要區域;這一壯舉花費了足足12年、至少4千萬美元。

甚至在這些非凡的成就之前,這一領域的先驅在上世紀80年代就繪製了一種線蟲——秀麗隱杆線蟲(Caenorhabditis elegans)——完整的連接組,包括302個神經元和大約7600個突觸,這項工作多年以來都引領着該領域的研究。通過對線蟲連接組的活動進行復雜模擬,我們得以揭示它們蠕動時連接組同步活動的模式。

甚至在這些非凡的成就之前,這一領域的先驅在上世紀80年代就繪製了一種線蟲——秀麗隱杆線蟲(Caenorhabditis elegans)——完整的連接組,包括302個神經元和大約7600個突觸,這項工作多年以來都引領着該領域的研究。通過對線蟲連接組的活動進行復雜模擬,我們得以揭示它們蠕動時連接組同步活動的模式。

不論什麼物種,連接組中,看似不相關的腦區之間神經信號的同步與協調也為一連串事件的執行與記憶提供了基礎。例如,當幼鳥學習鳴叫聲時,它們在不同的幾組神經元裏編碼、儲存、提取它們從其他鳥那裏聽來的發聲模式,這些神經元繼而激活能產生相同聲音模式的一系列肌肉活動。現在,至少20項正在進行的研究正探索人類連接組與它在記憶中的角色,其中很多研究都是由一家名為美國國立衞生研究院連接組學協調研究所(Connectome Coordination Facility of the US National Institutes of Health)的機構合作完成的。

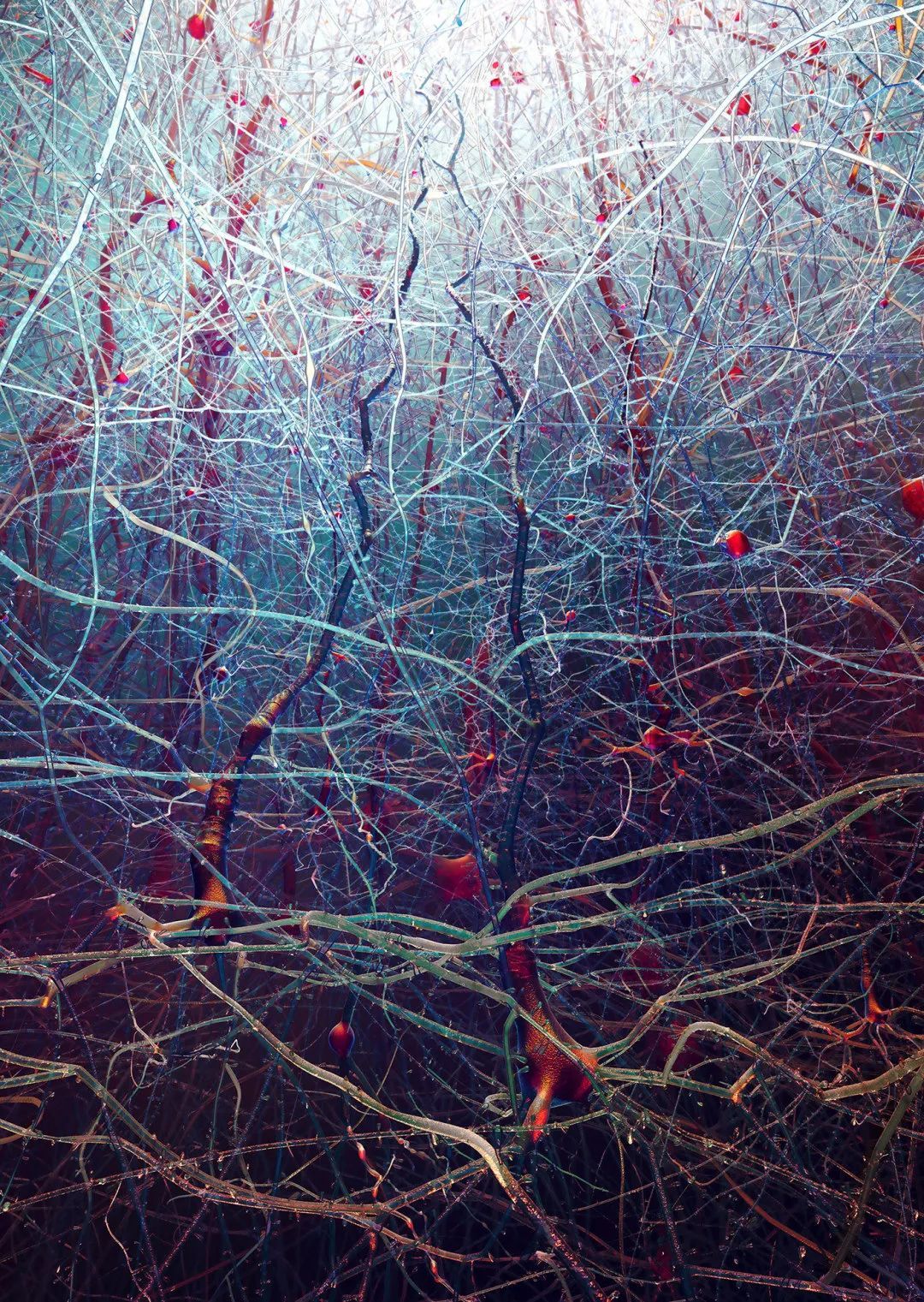

但是,目前為止,我們仍然無法實現在活體動物中、以單個神經元水平繪製連接組;我們必須先將動物大腦取出。在分析結構前,我們需要向其大腦灌注諸如甲醛之類的固定劑,並將大腦切成儘可能多的薄片,而這樣的煞費苦心只為找到單個神經元並追蹤它們各自的路徑。為達這一目的,研究者們要用各種顯微鏡技術記錄下每一片切片的特徵。這項工作完成之後,通過分析不同種類的神經元以及興奮性或抑制性的神經元連接,我們就可以估測大腦中的電流模式。這個過程的關鍵在於,將取出的腦組織切片之前,我們要能完好地保存它複雜的連接組。

現如今,我們仍無法保存人類大腦完整的連接組。我們的大腦在死後退化得太快。沒有了富氧的血流,新陳代謝活動(維持有機體細胞生命的一系列化學反應)水平顯著下降。當腦細胞停止新陳代謝時,五分鐘之內,新鮮氧氣的缺乏就會導致不可逆的結構性腦損傷。因此,要想繪製連接組,我們需要儘快將切片儲存起來,以最小化損傷。

正因如此,要想精確保存整個連接組的結構,我們需要一種能將所有單個神經元及其突觸連接原封不動保存下來的方法——而要繪製一個人類的連接組,這個方法要能成功一百萬億次以上。

因此,能夠留住完整連接組的人類腦保存技術就有着深遠的意義。如果你真的就是你的連接組,你被你所持有的記憶所定義,而你的本質就刻印在連接組的結構裏——那麼大腦的保存本質上意味着你被保存下來了——你連接組意義上的自我(connectomic self)被保存下來了。

理論上來説,這一套邏輯意味着人類未來可能逃離死亡。

圖:Medical Visualization

圖:Medical Visualization

2010年,一羣神經科學家因為這一共同觀點聚集到一起,創立了腦保存基金會(Brain Preservation Foundation, BPF)來實現他們的想法。該基金會的主席兼聯合創始人肯內特·海華斯(Kenneth Hayworth)同樣也是珍利亞研究園區的一名高級科學家。電話中他告訴我,他希望更多科學家加入到大腦保存的行列中來,以此為身患絕症的病人提供一個新的選擇。他説,“我認識一些醫院裏臨終的病人,他們已經根本沒有任何選擇了。如果沒有人為這個程序做宣傳,那麼它永遠不會成為可能……希望在我必須面對絕症的時候,能有這個選擇吧。”

組織成立後為新的連接組保存技術準備了10萬美金的比賽獎金,這些錢是由科技企業家兼撲克高手薩爾·維爾夫(Saar Wilf)捐贈的。這項大賽基於大腦的體積分為兩項競賽,分別針對小型哺乳動物和大型哺乳動物的研究。任何願意付出大量精力的人都可以參與這個挑戰,而大賽對包括分子層面的電子顯微鏡掃描等事宜給出了詳細的評估標準。

還有誰比人體冷凍技術界更能應對這項挑戰呢?他們一直以來致力於超低温保存生前患有絕症的人(或者僅僅是他們的腦子)——這些人能被儲存於液氮中,將來在治療方法被研發出來之時再將他們解凍。海華斯希望獎金能鼓舞他們進一步論證這一保存技術的有效性。他跟我説:“這個獎項是想告訴那些人體冷凍技術供應商,要麼就行動,要麼就閉嘴。”

但在2018年之前,人體冷凍技術還沒有任何實際行動。相反,加州有一家致力於保存冷凍標本的私營低温生物學研究企業21CM(21st-Century Medicine),他們的科學家展示了儲存的兔腦以及豬腦中完整的連接組,並贏得了兩個獎項的獎金。格雷格·費伊(Greg Fahy)是21CM的創始人,也是一名經驗豐富的低温生物學家,他和麻省理工學院研究生羅伯特·麥金泰爾(Robert McIntyre)一同開創了這項技術。這個過程技術上稱為醛固定超低温保存(aldehyde-stabilised cryopreservation),現在則有了玻璃化固定(vitrifixation)的商標,這一過程依賴於使用一種名叫戊二醛(一直以來被用作消毒劑)的快速反應固定劑,還有其他能使大腦進入玻璃化的物理狀態的化學藥品,因此被命名為玻璃化固定。

這個技術激發了未來主義者的革命,因為理論上來説,-135°C以下的低温冷凍一定能將連接組保持完整。這一温度下,所有的新陳代謝、生物過程都停下來,使得幾百年甚至幾千年的儲存都成為可能、且不會發生任何腐爛。假如以上關於“連接組意義上的自我”以及記憶的作用的邏輯是正確的,那麼玻璃化固定本質上就是無限期將你保存在一種假死的狀態裏。

這個技術激發了未來主義者的革命,因為理論上來説,-135°C以下的低温冷凍一定能將連接組保持完整。這一温度下,所有的新陳代謝、生物過程都停下來,使得幾百年甚至幾千年的儲存都成為可能、且不會發生任何腐爛。假如以上關於“連接組意義上的自我”以及記憶的作用的邏輯是正確的,那麼玻璃化固定本質上就是無限期將你保存在一種假死的狀態裏。

麥金泰爾堅持認為,不單單是保存物理上的大腦結構,保存記憶也是十分有價值的。畢竟,人類進程歸功於一次次發明創新上的大飛躍,且依賴於跨越時間框架的信息的傳遞。第一次大飛躍是口頭語言的建立,然後也許是為了使信息保存得更為長久,人類有了能更準確傳達信息的書面語言。麥金泰爾在電話裏跟我説,“你能想象嗎,如果回到書面文字還沒有被髮明的古時、告訴某人,在未來的有一天,他們所説的話將被刻進石頭裏亙古流傳,然後被遙遠未來的後世發現?他們完全不會相信你的。”

他一開始就是被神經科學在大腦中記憶提取上的前景所吸引的,因為記憶要比諸如寫作、聲音甚至影像等現有的其他保存形式都更能容納關於經歷與事件的信息。麥金泰爾聽過一段錄音,錄音中祖母講述了她乘坐有篷馬車從俄克拉荷馬到德克薩斯州、及其他久遠的生活經驗;於是他開始思考,我們某種程度上能否從人腦中提取那些你從歷史書上讀過後就會遺忘的部分,畢竟相比之下,親身經歷過的歷史肯定更容易被記住——他本質上就是想知道,我們能否提取一種“活着的記憶”,也就是親臨其境過後的第一手信息。

學生時代,他曾參觀過一個神經科學實驗室,那裏的研究員都説這個想法太過古怪且無法實現。而他決定從計算的角度、通過人工智能解決這個問題。他在麻省理工學院完成了所有課程後,於2014年在父親的陪伴下,在荒郊野外的一個小屋裏完成了他的博士學位論文。他們倆的一次散步改變了他的人生。當時,父親正拿着手槍以防響尾蛇攻擊,他問麥金泰爾,除了人工智能,還能如何直接將記憶“打撈”出來呢?他們最後的結論是,最好的方法就是把問題留給還無法想象的未來科技,同時保存好那些記憶的源頭,也就是連接組。

圖:Jeremy A. Leung

圖:Jeremy A. Leung

如果連接組可以保留能被人重新經歷的記憶,那麼它們的重要性無疑是獨一無二的。就拿老士兵來説,他們的智慧源於在戰場上經歷的無數影響終身的事情。的確,我們能從教科書甚至個人回憶錄中讀到世界戰爭,但那種形式的信息缺乏親身經歷戰爭後才有的細節。麥金泰爾認為,那種深層次智慧將讓人類擁有前所未有的知識、遠見和判斷力,它能逆轉目前人類這種不可持續且將導致滅絕的走向。

現在,腦保存基金會終於有了可以宣傳的永久保存連接組中記憶的技術,也就是玻璃化固定。但不幸的是,這一過程中,用於灌注整個血管系統的固定劑會直接導致死亡——我們無法在不殺死記憶所屬者的條件下永久保存記憶。

如果讓你來經歷整個流程,你將被全身麻醉然後失去意識。然後,你的胸腔被打開,你的動脈會被連接到一個灌注裝置上。在血液被全部放光後,灌入的戊二醛會擴散到你大腦中的毛細血管中。那時所有的新陳代謝活動將會停止,這會在瞬時間使你喪命;同時,連接蛋白會將你的大腦織成一個牢固、持久的網狀結構。隨後,你的大腦會被灌入防凍劑。在提取大腦並實現無限期低温儲存之前,防凍劑可以避免大腦產生結構性的損傷。

講一個糟糕的雙關語:這看起來像一個不需要腦子就能想出來的事情。這種解決方法(死亡)比問題本身還糟糕:活生生的記憶被丟失了。然而海華斯和麥金泰爾都認為,即使玻璃化固定會致死,但它還是提供了一種讓我們獲得不朽的可能性。如果一個人所有相關的信息都能被掃描出來,那麼我們就能以某種方法將它轉化成一個功能上可替代大腦的人工媒介。關鍵在於,這個媒介在“運行起來”時要能準確且充分地將神經活動再現出來,而那些神經活動要能組成一個人的記憶、身份和經歷,以喚起其獨一無二的意識。

這一目標被稱作“全腦仿真”(whole-brain emulation)。畢竟,誰説大腦非得由生物材料構成?如果心智能在一個網狀的連接結構上直接運行,那麼它就是“獨立於物理載體”的了。這樣,不需要載體本身,那些連接的排布和運轉就涵蓋了所有對於心智至關重要的信息。

儘管相關的科學還在起步階段,我們現在還是有一些重大突破的。有許多方法都曾設想用數字信息存儲空間等數字媒體來提供仿真大腦活動。如今,腦機接口就實現了用意志來控制義肢的活動。此外,真正的神經義肢可以直接取代腦細胞,它們從形式到功能都極其接近。而且那些諸如Neuralink、Kernel、Building 8以及DARPA的數百萬美元級別的技術公司甚至還在推動心智、大腦和計算機更為先進的連接,這項工作也將提高實現全腦仿真的可能性。

所以到底如何仿真像大腦一樣無比複雜的東西呢?兩種方法曾備受關注。第一種,也是最流行的方法,是在分子層面上創建連接組及其活動的數字模擬,然後將其放置在網絡空間(cyberspace)中。在這個宏大的框架裏,這一模擬必須十分完整且精確,從而能成為一種自然就攜帶個人身份、記憶、意識、思想、和感覺的仿真;正如我們現在對主觀經驗的理解一樣——一個活躍的大腦自然就攜帶了主觀經驗。許多人都曾設想,在這一未來願景中,我們會生活在一個虛擬、模擬的世界,而你將會與其他仿真的思想互通有無。第二種方法則包括將仿真的大腦移植到一個人造的假體中,也就是一種終極的半機械人(cyborg)——你的每個部分都是人造的。這樣,你的心智可以憑藉一個完全人造的身體存在於真實世界中。

所以到底如何仿真像大腦一樣無比複雜的東西呢?兩種方法曾備受關注。第一種,也是最流行的方法,是在分子層面上創建連接組及其活動的數字模擬,然後將其放置在網絡空間(cyberspace)中。在這個宏大的框架裏,這一模擬必須十分完整且精確,從而能成為一種自然就攜帶個人身份、記憶、意識、思想、和感覺的仿真;正如我們現在對主觀經驗的理解一樣——一個活躍的大腦自然就攜帶了主觀經驗。許多人都曾設想,在這一未來願景中,我們會生活在一個虛擬、模擬的世界,而你將會與其他仿真的思想互通有無。第二種方法則包括將仿真的大腦移植到一個人造的假體中,也就是一種終極的半機械人(cyborg)——你的每個部分都是人造的。這樣,你的心智可以憑藉一個完全人造的身體存在於真實世界中。

但很有可能在身體已經腐爛的時候,你那經過玻璃化固定的大腦及其他不朽的部分依然永生。無論何種情形,即便那個“新的你”是有着相同記憶、身份、感受以及主觀的自我意識的一個完整而有意識的仿真體,很大程度上那也不再是真正的你了。相反,它只是一個分身(doppelgänger):一個各方各面都與你相同的複製品。畢竟我們還能創造許多個新的你;那麼到底哪一個才是你呢?每一個都是嗎?如果是這樣,記憶、身份和有意識的主體經驗將會像歌曲一樣,可以在任何能產生“神經音符”的樂器上演奏出來。

又或者,我們關於個人身份和生存的一些答案將會變成流動的,而不再是二元的“是或否”。當你上了年紀之後,你從本質上來説和剛出生時的你只有部分是重合的;但是整個轉變過程中,又並不會出現年輕的你死去、老年的你被突然創造出來的時刻。本質上來説,我們勢必要探尋一個問題:人類的存在是否只能被寄存於現在組成我們自己的那些分子裏。在我們探索意識和連接組的過程中,我們思考它們的方式也有了巨大的轉變。我在與李奇曼、海華斯以及麥金泰爾交流時,得到了一個相似的觀點:儘管現在“復活”是一個搶手的目標,但在我們能真正理解它之前,人類的知識、文化和技術還將會有巨大的形式上的突破。

圖:Maggie Chiang

圖:Maggie Chiang

我針對這個問題諮詢了麥金泰爾,他只是説:“大腦能做到的(例如,心臟停搏倖存者的大腦依然能在臨牀死亡後復活),我們也能做到——我們會找到方法的。”和李奇曼(他則認為自己是一個“現在主義者”,而不是未來主義者)一樣,麥金泰爾用DNA的發現做了一個類比。“70年前我們發現它的時候,沒有人真的知道我們實際上要對它做什麼,但是現在……”海華斯補充道:“這肯定不會馬上實現。”但他也表示:“人類終將理解大腦,尤其是隨着掃描和模擬技術的發展……人類終會得到答案的。”

這種深遠的前景伴隨着巨大的責任。玻璃化固定或許能讓我們逃離死亡,但也因此引發了許多尚未解答的倫理問題。例如,我們使用這項技術的機會是平等的嗎,還是説這項技術只能給那些能夠負擔得起的人使用呢?如何保護人們的記憶不被篡改、破壞或者盜竊?誰有這些記憶的所有權呢?在什麼條件下,可以訪問虛擬連接組中的記憶,又由誰來訪問呢?

這一技術的另一方面則不那麼令人擔憂:一旦我們實現了玻璃化固定的技術,它就有可能成為絕症患者的一種選擇。

説到這個,麥金泰爾和他在麻省理工學院的前室友邁克爾·麥坎納(Michael McCanna)在贏得了10萬美元的獎金後,成立了一家頗具爭議的風險投資初創企業。他們的公司Nectome是一個大腦銀行的項目。他們的公司網站上寫道,其主要目標是保存並從本質上將人類記憶存檔。目前,Nectome已經籌集了超100萬美元的資金,並得到了美國國家心理健康研究所(NIMH)用於“全腦納米級保存與成像”的96萬美金聯邦撥款。這項撥款還明確提出了“提供大腦保存的商機”的未來。

Nectome已經有至少30 名支持者,每人都向他們捐款了1萬美金。這個尚未在活人身上實踐過的程序理論上來説已在美國五個州現行的絕症患者協助自殺法律中被列為合法。事實上,Nectome唯一一次人體玻璃化固定是在一個老婦人的大腦上進行的,她的遺體由遺體捐獻公司Aeternitas Life捐贈給了麥金泰爾。手術是在婦人死後僅2.5小時進行的,由此誕生了目前為止保存最好的大腦之一。

Nectome已經有至少30 名支持者,每人都向他們捐款了1萬美金。這個尚未在活人身上實踐過的程序理論上來説已在美國五個州現行的絕症患者協助自殺法律中被列為合法。事實上,Nectome唯一一次人體玻璃化固定是在一個老婦人的大腦上進行的,她的遺體由遺體捐獻公司Aeternitas Life捐贈給了麥金泰爾。手術是在婦人死後僅2.5小時進行的,由此誕生了目前為止保存最好的大腦之一。

Nectome無疑也遭遇了一些嚴重的爭議。各大媒體的報道都將這些捐贈誤解為自殺手術的“存款”,而麥金泰爾立即作出否認。他對我説,“捐贈者只是想成為我們最早的支持者。我們不提供任何大腦儲存服務。”但是作為對輿論的回應,麻省理工學院於2018年終止了與該公司在神經科學領域持續進行的合作。

所有想成為Nectome客户的人必須面對一個發人深省的事實:他們很可能是在做無謂的等待。證實“我們能在連接組中發現自我”這一説法還有很長的路要走,並且我們可能永遠也無從得知意識能否存在於機器當中。因此,參與玻璃化固定很可能無異於花大價錢去自殺。

海華斯説,所有人都不應該在這項工作毫無保障的前提下衝動地保存自己的大腦。他説,相反,他只是想推動科學的發展。“顯然,這可能沒什麼用,但是有很多人還在與死亡作鬥爭。(玻璃化固定)已經被證明,它能夠非常可靠地將那些結構、以及當代神經科學認為用來編碼的分子精確地保存下來。所以,如果絕症患者願意的話,他們至少應該有冒這個險的機會。”

從李奇曼所支持的現在主義到海華斯和麥金泰爾所實現的未來樂觀主義,至少有一個觀點是一致的,那就是:連接組將會極大地影響我們的未來——以未知但意義深遠的方式。

本文經授權轉載自微信公眾號“神經現實”,原文:https://aeon.co/essays/mapping-the-brains-connective-structure-could-unlock-immortality。

本文經授權轉載自微信公眾號“神經現實”,原文:https://aeon.co/essays/mapping-the-brains-connective-structure-could-unlock-immortality。