“我的臉就是行走的人民幣”: “小鎮名媛”背後的基層生態變遷|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-09-19 20:53

✪ 趙杜靈 | 中央民族大學民族學與社會學學院

✪ 趙杜靈 | 中央民族大學民族學與社會學學院

【導讀】前有“上海名媛羣”拼單租名包豪車,近有女大學生在北京假扮名媛21天,“名媛”現象反覆引發全網熱議。事實上,在大城市之外的廣大基層小鎮中,也存在一個“名媛”羣體。“小鎮名媛”是如何產生的?又有哪些特質?

本文揭示出“小鎮名媛”的時尚消費與身份建構邏輯。研究發現,小鎮中產青年女性所刻意與執意追求的消費時尚,本質上源於全球化、資本化、市場化打造的消費社會向農村的延伸。消費時尚打造出看似有尊嚴的生活方式,鄉村社會的中上階層女青年為與底層女性進行區分,通過公開展示的精緻妝容、偽裝的服裝消費、圈層化的地方社交等展演儀式,追求和塑造自我特有的身份形象。市場經濟使得女性身體不斷“被消費”,農村的擇偶觀念與婚配模式也隨之轉型,青年女性有意識地將靚麗容顏、時尚裝扮作為實現“上遷婚”最大資本。同時,都市求學的時尚消費膜拜、具身化的都市女性示範、日益普及的網絡媒體效應,也極大調動着這一羣體的時尚消費慾望衝動。此外,傳統鄉村男權思想猶存但社會評價體系已然轉變,時尚消費成為鄉村女性展現身份地位的唯一方式。

在上述邏輯的強大合力下,鄉鎮中產青年女性成為在鄉村社會社交場所展演城市消費的佼佼者。但就個體而言,名媛式的行為不過是她們在紛繁複雜而又紙醉金迷的現代社會中找尋自我位置的策略,實質上是鄉鎮青年女性“實現有尊嚴的生活”的一種方式。

本文節選自《中國青年研究》2021年第5期,原題為《時尚消費與具身化策略:小鎮中產青年女性的身份建構研究》,僅代表作者本人觀點,供諸位參考。

時尚消費與具身化策略:小鎮中產青年女性的身份建構研究

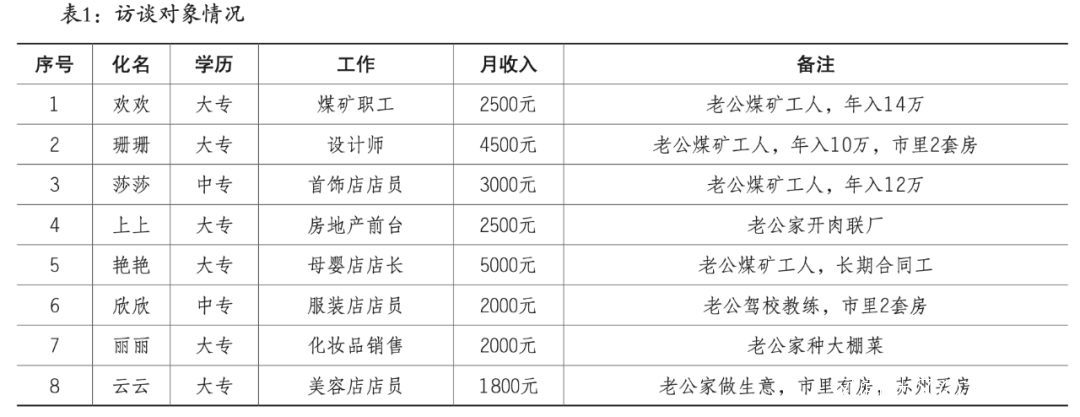

本研究關注小鎮中有着較高經濟收入家庭的年輕妻子,**她們的年齡在25-30歲,在經濟半自主的條件下,不斷追求着時尚前衞、有品位的生活,購買大牌的護膚品、化妝品和保養品,出入象徵着城市中產階級休閒方式的書吧、酒吧和慢搖吧。**她們不像母輩一樣勤儉持家、吃苦耐勞,而是不斷追求着高品質,甚至有點奢侈的享樂生活;她們也不像小鎮普通女性一樣,靠着賢惠和能幹來獲得大眾的認可,而是不斷投資自我,以美貌、時尚和靚麗的形象引來村裏人的豔羨和仰慕;她們更不像知識分子女性一樣,憑藉自我的能力來獲得經濟獨立和自主性,而是利用鄉村社會的“供養文化”,靠着老公或者老公的家庭提供的優越經濟資本來滿足自我的體面追求。因此,**本研究想要探討,在當下全球化市場化背景下,時尚消費對小鎮中產青年女性的身份建構的影響機制,及其背後的個體資本條件和行動策略。**通過2020年1-4月和2020年9月,近5個月的田野調研,我們共深度訪談8個小鎮時尚女性及其家人、朋友,如下表1所示。

▍時尚構型:小鎮中產青年女性身份的具身化策略

▍時尚構型:小鎮中產青年女性身份的具身化策略

消費社會的到來使得身份地位能夠通過具身化的展演得到強化和區分時,基層鄉鎮的中產青年女性也開始注重通過身體操演的刻意打扮以追求和塑造自我特有的身份形象,並和其他階層女性區別開來。對於我們所調研的地方小鎮中產青年女性來説,她們身份建構的具身化表達囿於地方亞文化的性別定位和影響,更多呈現在公開展示的容顏、隱蔽偽裝的裝飾和圈層化的地方社交圈。

1. 公開展示的容顏

塞娜特曾指出,**臉是個人的美或醜的感知以及這些感知所意味着的自尊和生活機遇的主要決定因素。**這些女性給人的第一印象就是美麗,朋友圈和社交場所總是展示着精緻的妝容。

歡歡曾開玩笑説**“我的臉就是行走的人民幣”**,在當地的文化背景下,這句話並不誇大。歡歡常用的是海藍之謎、SK-II、雅思蘭黛、蘭蔻等大牌護膚品,以及聖羅蘭、迪奧、阿瑪尼、紀梵希等大牌口紅。這與當地女性常用的均價一套不足500的護膚品和單隻幾十元的口紅形成鮮明的對比。在日常的閨密相處中,她們談論最多的也是如何護膚和各種品牌護膚品的功效。歡歡熟練地知道每個大牌護膚品的所有功用,並非常喜歡針對你的皮膚推薦你使用什麼樣的護膚品。在某個大牌出新品的時候,她們會買小樣試用,一些代購也會在出新品的時候第一時間通知她們。此外,她們會定期在美容院給臉部做清潔和補水,偶爾也研究最近興起的醫美。一次,我陪莎莎做完美容回家,莎莎老公覺得純屬是浪費錢。為此,莎莎反問老公:“你想帶出去我美美的,還是當個黃臉婆?”老公默不作聲。這些化妝品其實是一筆不菲的家庭開支,我就此詢問她們在家庭生活中是否需要協商和溝通。“男的根本不懂得這些東西有多貴,而且錢都在我這裏,他也不清楚你到底花了多少錢。”莎莎説。歡歡和我説:“哪有不勞而獲的,你要想美麗就要付出代價,我老公也想我出去美美的,多給他爭光呢”。在當地的家庭文化中,認為“男人有錢就變壞”,女人管錢是一項重要的家庭理財策略。其次,當地鄉村還存有傳統男權社會的思想,妻子是依附於丈夫的,妻子的美貌就是丈夫的面子,同樣丈夫的職責就是供養妻子。因此,這些大牌的護膚品擺出來的是女性的面子,帶出去是給丈夫“長臉”(臉面),家庭也願意為此買單。

2. 隱匿偽裝的裝飾

**人們對於時尚最直觀的感知是外觀。**在穿搭中,她們的穿搭也不是村莊女性常見的風格,每次的見面,她們總會讓你眼前一亮,或許是一件新衣服,或許是一個小配飾,總感覺時尚、靚麗又獨特,像是電視中的都市麗人或時尚達人。

在村莊的日常交往中,她們無疑是最耀眼的,總能受到同輩羣體的羨慕並向其打探衣服在哪買的。她們總會推薦一些私人衣櫥,而不是大眾普遍去的商場。這些商店大多較為隱蔽,衣服款式很別緻,但價格昂貴且沒有吊牌,店家説這些是外貿原單或韓國東大門的。很長一段時間,我像村裏其他女性一樣,也認為她們的衣服昂貴才新穎。直到我和珊珊逛了好幾天街,卻並不見其買衣服,但每次見面她總是穿着新衣服。我便問:“你這條裙子真好看,在哪買的,我今天也去試試吧。”珊珊笑了,説:“這些都在網上買的,很便宜的,回頭我把鏈接發你。”等她將鏈接發我之後,我在這家店發現了她很多同款衣服。且我在微博、小紅書上也常見她們關注各類時尚博主的時裝搭配,也常購買網紅推薦的服裝,卻從不願意把這些分享給其他農村女性。“我最討厭滿大街穿得一模一樣,就跟校服一樣,村裏人問我衣服在哪買的,我就告訴她那家店,只要她們買得起。”她們大多瞭解一兩傢俬人衣櫥,但很少購買,每次只是試穿並瞭解潮流動向,大部分服裝還是來源於網上。但是頻繁地簽收快遞會引起崇尚節儉的婆婆們不滿,面對婆婆們的抱怨,這些女性也是會避諱的,把快遞地址寫在公司或者市裏的家是常見的。她們也會經常向婆婆傳遞網上買的都便宜,過年過節也會給婆婆買新衣服、送禮物,一來是答謝婆婆照顧孫子的辛苦,二來也討婆婆歡心。這些年輕的婆婆們也常自我安慰,“咱們現在都是新時代婆婆,不要管那麼多事,看好孫子就行,其他的睜一隻眼閉一隻眼,話多了就容易吵架”。這樣隱秘化的網絡購物才能使這些女性不斷跟隨時尚的步伐,既新穎獨特,又不至於投入過度的經濟資本。

可以説,**她們並不是當地女性所想象的“敗家娘們”,她們是有策略的。追求大牌的化妝品以保持自己最得意的優勢資本——容顏,購買網上平價的服裝裝飾以追隨不斷更迭的潮流。**同時,她們願意展現的護膚品是農村普通女性可望而不可即的,但隱匿的服裝消費卻是大家都可以接受的,這樣的公開和隱秘才能使她們永遠屬於村裏的時尚領頭人和女性們仰慕的對象。

3. 圈層化的地方社交圈

美國學者約翰·R.凱里提出,休閒意味着人們以彰顯個人興趣和價值觀念的方式來實現對生活某些領域的把握,也反映出人們對自我與社會文化規範關係的理解和行動。因此,休閒不僅是個體的享樂和歡愉,更成為構建身份認同和社會認同的重要途徑。

在休閒娛樂中,她們嘲笑大家現在還去KTV,“KTV現在不是已經被大叔大媽佔領了嗎?咱們還去那裏玩?”而她們大多喜歡光顧酒吧、慢搖吧,也經常在這些場合加幾個看起來不錯的朋友。她們也會經常談論哪裏的酒好,哪裏的服務更為周到,客人更為有錢。“方程最近駐唱歌手唱得還可以,酒也比較有品位,就是消費有點高。”而這樣的場合她們是很少會和家裏人提起的,尤其是老公。云云和老公因為在酒吧加微信吵了一架,以後也會很收斂。與姐妹們的聚會,她們喜歡選擇咖啡館喝下午茶閒聊,聊化妝品、時尚潮流,並擺拍發朋友圈;偶爾的親子時光,她們喜歡帶着孩子去書店,讓孩子看書;節假日,她們會去網紅推薦的地方打卡,比如當地的網紅公路、薰衣草樂園等等。她們朋友圈的內容大多是休閒時候的美照、旅遊照片、健身照片、咖啡館、書吧看書等等,且朋友圈定位大多在教育局、工商局、市政府部門等等有排面的單位,光看朋友圈,根本摸不清她們真正的工作。通過朋友圈的分享,在這種碎片化信息之下,我們往往構建出他者印象,而她們“期待着觀眾們認真對待自己在他們面前所建立起來的表演印象”。她們不斷若有若無展示着這些看似優越的生活世界,加強着他人對此形成的小資時尚形象。

**這樣的中產階級休閒娛樂具身實踐是基於“差異”邏輯和“身份”邏輯產生的,是她們與底層女性進行區分,並積極向都市生活靠攏最重要的展演儀式。**普通農村已婚女性忙於生活的奔波,沒有足夠的時間和充足的經濟資本去享受這些都市“閒人”的樂趣,而這種帶有圈層化的休閒娛樂卻是她們身份定位最重要的舞台,滿足尊嚴與慾望最有效的途徑。

這些具身化的維持臉面的消費時尚和圈層化的休閒娛樂,其實都是當下小鎮年輕女性追求“女性獨立”與“自身尊嚴”的性別意識覺醒的表現。只是她們的性別意識並不是一種抽象的自主意識,而是通過一種體面的有情調的生活模式具身化出來的。“尤其是女人,(現在)已經不是舊社會,更應該活出自己的態度,不是所有女人就應該做飯做家務在家帶孩子,可以走出來,穿漂亮的衣服,過有情調的生活,靠自己工作賺錢,生活怎麼過,全都是自己的態度與選擇。”她們不像其他農村已婚女性一樣,談論孩子和家庭,而是總和我討論自我工作、學習和理想,她們渴望在這個時代與生活中找到自我的存在感與價值。究其實質,現階段農村女性身份意識的覺醒更多表現在“穿漂亮的衣服,過有情調的生活”的慾望追逐。**這種帶有明顯圈層感的地方社交圈就是她們所希冀滿足的獲取中產階級或準精英階層認可最便捷的途徑。**而這些中產階層休閒娛樂場所是有着不同的性別要求或期待的,男性必須紳士、多金,女性則被期望美貌和時尚,“化妝是對人基本的禮貌”。因此,這也決定了她們具身化身份展演最重要的裝扮依據,她們需要保持靚麗的容顏和時尚穿搭才能獲取入場券。這樣的循環閉合邏輯使得女性不斷裝扮容顏、更新時尚潮流,追隨着圈層化社交圈的性別期待和認可,又增強着自我權力和女性獨立話語。

另一方面,在當地的鄉村文化中,男性的主要職責是供養家庭,提供充足的家庭經濟資本,家庭分工模式還偏向於“男主外,女主內”。結婚之前,家庭的房子、車子是由男性提供的;結婚之後,家裏的大件經濟支出,如新傢俱、孩子上學、房屋裝修等等,仍舊需要男性主管;家庭中,男性能夠提供給妻兒良好的生活條件,讓妻子不受勞苦,保持魅力容顏,孩子上好的學校,這樣的男性就是“有面”“有派頭的”。因此,經濟資本是男性外在魅力的彰顯,追求時尚才更傾向於當地女性。

社交圈的性別期待與當地鄉村的男性供養文化實現完美的糅合,使得這些女性不斷將自我的慾望與情感進行糅合,這樣的性別邏輯與女性話語雙向支持,使得這些女性成為時尚的弄潮兒。只是由於綜合資本的不足,她們需要採取策略性行動,以實現功效最大化(最大愛慕和自我心理優越感)和成本最小化(經濟資本投入的最小化)。同時,這樣具身化的展演表達了身份的區隔機制,塑造着這些中產青年女性獨特的身份認同。

▍性愛時尚靚麗與上遷婚姻:小鎮中產青年女性身體資本轉換策略

在傳統的農業社會中,為了家庭的生計和再生產,擇偶中的女性更多被期待身體的賢惠、能幹和健壯,品格的端莊、堅韌和忠貞。而當地小鎮是一個“煤炭大鎮”和“經濟重鎮”,人均耕地不足兩畝,進入21世紀之後務農已經不再是當地村民的主要經濟來源,這樣的擇偶要求也就逐步淡化。就像閻雲翔指出的,改革開放之後,擇偶觀念發生很大的變化,更希望女性漂亮、會打扮、會社交,而對於男性則看重家庭條件,“風流”(長得漂亮,乾淨,穿戴整齊,特別是會説話)的男性變得吃香。擇偶觀念的轉變也使得當地女性開始注重自我的容顏和身體裝扮。女孩成年之後,尤其是到婚嫁年齡,家裏會有意識讓女孩學會打扮和穿搭。而且誰家女孩打扮得乾淨漂亮,這樣上門説親的人家就會自然增多,家裏人臉上也更為有面。在醫美技術日漸成熟的條件下,青年女性也開始藉助醫療手段改善自己容貌先天的不足,很多單眼皮、小眼女性在家庭的支持下割了雙眼皮,使眼睛更漂亮和好看一點。云云經常説:“郎‘財’女貌,你沒有相貌,哪個有錢的男的願意娶你?”吳小英對市場轉型期性別話語的分析指出,女性的身體、外貌和角色在消費文化中受到前所未有的重視,被視為能夠在市場上獲得效率和機會的一個不可替代的資源,這使女性身體走向商品化、客體化的時尚消費。裴諭新認為市場經濟的到來,使得當代女性已經開始有意識將自我、身體與性作為資本,實現向上攀升或追逐夢想。在女性身體不斷“被消費”的背景下,這些青年女性不斷將身體資本進行轉換—上遷婚,實現美貌與婚姻的互構支持。

對於歡歡她們來説,靚麗的容顏和時尚的裝扮成為她們實現“上遷婚”最大的資本。她們將兩者放在同一個天平上衡量,以不斷表現這是一場公平的婚配遊戲。一次,麗麗的婆婆笑着説:“看你多幸福,嫁到我家,家裏啥都給你準備了,什麼也不用你操心。”麗麗忙説:“我長這麼好看,就不可能嫁得不好,説不定還能嫁個更好的。”歡歡常跟我説:“你要捨得給自己投資,把自己弄得好看了,才有人願意給你投資。”女性的容貌與男性的經濟成為對等的資源交換,而她們只是最誠實的玩家。她們深諳其中的道理,不斷憑藉美貌為自己選取最完美的婚姻。歡歡的孃家家庭條件在村子裏屬於普通家庭,家裏有兩個未婚的哥哥。結婚之前,歡歡在市裏美容院做美容美甲,收入很不穩定,每月最多3000,基本上都用於市裏房租、購買各類護膚品和化妝品。憑藉時尚的外表,歡歡覓得村莊人眼中不錯的婚姻。歡歡老公家境在村子裏屬於偏上的,市裏有房,自己在煤礦上班,合同工繳納五險一金,工作穩定,收入可觀。老公父親是國營企業正式工,有着較強的人脈關係,結婚後還幫歡歡解決了工作問題。其他的女性也一樣如此,她們母家家庭條件都很普通,她們自己的工資收入也和其他的打工女孩一樣,不一樣的是,她們願意更傾心裝扮自我,結婚前的工資收入基本用於購買各類化妝品和衣物,甚至入不敷出,與其他女孩的節儉賢惠形成鮮明的對比。歡歡説:“你用迪奧,對象就不敢送你MAC;你用的美寶蓮,就不要指望人家送你TF,男的也是看人下菜碟。”云云説:“你打扮得普通就只能吸引普通的男的,你打扮得越好看,那些優秀的男的才能看上你,那些矮矬窮就覺得高攀不起。”另一方面,在當地小鎮,這些擁有較高經濟資本的男性迎娶這些長相出眾的女孩是一件“有面”的事情,同樣這些女孩嫁於這些條件好的男性也是“嫁得好”的典範,可以説,是一件互利雙贏的喜事。正是這樣的婚配模式,在經濟半自主的條件下,才足以支撐起這些女性巨大的小資生活開支。而美貌與高嫁成為兩個彼此互相論證的前提與結果,她們認為她們目前的優越家境是自己應得的。

鮑德里亞在談到身體的“功用性美麗”時指出,它是資本的一種形式,是交換着的符號的一種材料,它作為價值/符號運作着。當市場將女性的身體、外貌放到如此重要的地位時,那麼擁有這些優勢條件的女性為何不可以為自己謀取更多的福利?**憑藉美貌的身體資本,她們為自己爭取了有利的婚姻,實現了經濟的半自主。同樣,也是美貌為她們提供了融入都市娛樂圈最便捷的入場券,享受着中產階級生活的快感和優雅。**這就是她們時尚消費背後的行動策略,就像裴諭新筆下渴望留在都市的女性一樣,她們也希望藉此獲得城市生活的體面與尊嚴,享受精英階層生活的快感與時尚。

▍全球消費社會與地方尊嚴文化的互動:小鎮中產青年女性時尚消費的結構性條件

1. 示範與調動:全球化消費社會對農村社會的延伸

究其實質,這些地方小鎮中產青年女性所刻意與執意追求的消費時尚源於全球化、資本化、市場化打造的消費社會對農村社會的延伸。

在我們調研的小鎮,隨着城鎮化進程的加快,城鄉之間的流動已經成為日常,中上階層青年為彰顯自身在鄉村社會的優越地位,購買市中心好地段房產,常年居住在市裏,參與象徵都市中產階級的社交娛樂活動,盡情享受現代化文明成果,快速融入城市生活。而在市裏打工的中下階層青年,他們舉全家之力購買市區周邊房產,或者租位於市區的房子,也將村子裏的家稱為“老家”(當地城裏市民對農村祖輩家庭的稱呼,暗含自我身份階層的上升,從農民到市民),試圖跟隨中上階層的步伐,以期褪去農村生活的影子,消弭社會大眾對他們階層認知的刻板印象。可以説,住房城鎮化已經成為一種潮流與趨勢,但城鄉之間的差異不僅僅是通過居住方式體現的,更多是通過時尚消費來形成一種新的勢能:即使城鄉居住分異在逐步縮小,但是通過一種更加明顯的裝飾打扮等具身化的形式形成一種更強大的城鄉差異的動力。**對於這些女性來説,她們屬於農村中的中上階層,是最有可能躋身城市生活的人羣。消費為新興的經濟精英追求一種現代的、複雜的“消費者公民”(citizen-consumers)身份認同提供了可能。**她們更希望通過時尚消費試圖從鄉村形象中脱穎而出,顯示她們在城鄉之間特有的社會定位,既要與底層女性羣體進行區分,又要與城市中產階級身份趨同,真正融入到城市生活,又得以在鄉村社會內部階層劃分中彰顯特有的面子和尊嚴,獲得更多的承認、尊重與體面。

對於這些女性來説,她們對於時尚消費的感知主要有三種渠道或途徑:都市求學建立的時尚消費膜拜、異質性的業緣關係帶來的具身化都市女性示範以及日益普及的網絡媒體效應。

都市求學的時尚消費膜拜。**相比於母輩,這些女孩受教育程度更高,大部分具有大專學歷,讀書時大部分在大城市,數年求學的經歷,讓她們體會和接觸過都市生活的美景,瞭解到這些時尚、品牌背後所代表的意義和身份,併為其着迷。**上上回憶説:“我第一次接觸化妝品是上大學(大專)的時候,我們同宿舍有個城市姑娘經常買各種化妝品,我就特別感興趣,她還經常帶我逛絲芙蘭,那是我第一次去逛這麼高級的化妝品店。”欣欣説:“我上學在太原,週末和我們同學逛香奈兒和迪奧的專櫃,心裏想着等我有錢了就買。”“大學是所整容院”,在都市求學階段,她們開始注重自我的外在打扮,近距離接觸到這些品牌的外顯符號,並逐漸形塑起對這些商品的膜拜和期待。

具身化的都市女性示範。**在市裏打工之後,異質性的業緣關係讓其接觸到老闆、客户等等具身化的都市女性的生活方式,這樣的都市人羣象徵更真實地成為這些農村青年女性模仿的對象。**豔豔説:“我們老闆有錢,可時尚呢,人家戴了塊表真好看,我回來查了查是阿瑪尼。”珊珊説:“我的客户都太有錢了,去客户家量房,看見人家的化妝品,我回來查了查才知道是海藍之謎,現在我也用。”每年年底聚餐,私人老闆也會穿得格外亮眼,帶着店員們去市裏有名的酒吧、飯店、美容店等等團建,向她們傳授自家的護膚美容和私人衣櫥。這些才是她們瞭解全球化消費社會最直觀的途徑,同時這些昂貴的奢侈品和休閒活動向她們推銷着一種值得渴望的生活方式,併成為身份和地位的象徵。因此,模仿這些都市女性的生活娛樂,在地方小鎮實現展演,也成為這些農村中產青年女性展現自我身份定位的方式和途徑。

間接的網絡媒體效應。除了這種直觀的社交傳播途徑,間接的網絡媒體效應也在潛移默化中影響着她們的時尚品味與消費慾望。**隨着通信網絡技術的迅猛發展,抖音、快手、微信已經成為農村生活娛樂主要的方式,微博、小紅書、抖音等等成為這些女性接觸時尚前沿最重要的信息來源。**云云説“我看微博上那些美妝博主,能看一晚上不睡覺”,豔豔説“不敢讓我拿起手機,一看淘寶一天就沒有了”,手機已經成為她們休閒在家“須臾不可離”的娛樂方式。時尚的生活方式以貼近消費者喜好的現代化、多元化細微隱秘的途徑切入到這些女性的日常生活,海量信息背後攜帶的意識形態表達就在將商品當作標籤、符號加以挪用的過程中不斷展現。另一方面,隨着人們對於品牌和時尚的狂熱追求,當地並沒有這些大牌護膚品的專櫃,代購羣體應運而生,她們為買不起專櫃商品的女性提供了更實惠、更有保障的體面購物體驗。這些專業代購經常在朋友圈和代購羣裏更新各種品牌和國外護膚品的功效,不斷建構着這些品牌的價值和宣傳着美貌對於女性的意義。這些女性既為時尚、品牌背後的魅力着迷,又沒有真正富裕到可以到專櫃進行消費,代購成為她們的最優選擇。她們所加入的代購羣來源於老闆、客户和在外上學同學的推薦,這些都是她們獲取時尚消費信息最重要的來源。可以説,在當下的社會時尚和消費文化感召下,城鄉之間的交流通道已經被無限打開,這些女性在潛移默化中感受着來自時尚消費的魅力和幻影。

因此,全球化的消費時尚不斷調動着大眾的慾望,住房城鎮化進一步密切了城鄉之間的交流,多元化的傳播途徑不斷將時尚消費理念向基層鄉鎮擴散,讓這些青年女性不斷看到需求和慾望。

2. 地方化的尊嚴文化表達機制:在城市中產與農村社會之間開闢社會空間

泰弗爾曾指出,正是由於從屬於不同的社會羣體,個體才需要一個社會身份以確定自己在社會上的特殊位置。對於這些地方小鎮中產青年女性羣體而言,在倫理文化轉變的鄉村社會,她們需要通過對都市生活的模仿在農村社會日常社交禮儀中展現自己特有的社會地位和麪子,不斷通過參照羣體的比較和展現來建構自己獨特的社會空間。

王春光曾描述當代農民工更多的是“城鄉兩棲”,既不完全是城鎮化,又不完全迴歸鄉里,或者説既城鎮化又迴歸鄉村。對於這些女性來説,她們雖然在市裏買房,甚至常年居住在市裏,但親屬關係網絡仍舊在鄉村,村莊的熟人社會是她們重要的人際交往,其中尤為重要的是紅白喜事和春節。在當地仍舊有着很淳樸的同齡文化圈,是以男性為中心展開的,朋友們之間的紅白喜事就是大家需要積聚在一起聯絡情感和互幫互助的時刻。而女性必須伴隨着男性一同出席,和其他男性的妻子進行日常生活的交往,以後自家的紅白喜事也全部倚賴這些朋友幫忙。男性幫着幹體力活,如搭夥做飯、擔水、生火等等,女性則以洗碗、洗菜、做甜點等為主。紅白喜事的前一天,當地會專門設有答謝宴以感謝這些同齡朋友,女性則會穿着打扮靚麗一點出席活動,這是當地女性具有儀式感的會面場合。還有最為隆重的過春節,當地人經常説“一冬天掙的錢不夠過個年”,雖然現在人們經常買新衣,但春節卻有着更為特殊的含義。平時大家很少相聚,甚至很少見面,春節給大家提供了交流感情重要的契機。在春節這一天,村裏的青年人是最為活躍的,老人們在家做飯看孩子,青年需要進行同齡朋友間的交際交往。男性們在一起喝酒稱兄道弟,妻子們則聚在一起聊天,互相打量彼此的穿着打扮。由此,春節成為女性們重要的展演時刻,當地社會內部的階層劃分在這一刻彰顯得分外顯眼。

隨着城鄉交融的不斷擴大,傳統鄉村社會的評價體系已經發生轉變,已經由過去的倫理綱常道德標準,變成了現代社會的尊嚴與面子文化。在她們所生活的小鎮,市裏購房已經成為眾多人的企盼和願望,成為當地內部的階層劃分標準。而這些女性無疑屬於佼佼者,市裏房子、汽車已經成為她們的標配,還有村莊人眼中體面的工作和穩定不錯的收入。因此,這些女性並非鄉村社會的普通大眾,她們是農村社會的中上階層,她們雖然從小生活在農村,但通過婚姻,她們擁有優越的家境,在城市中有自己的房子。然而她們又需要回到鄉村社會,通過參與農村社會的社交禮儀,贏得自己的面子和尊嚴。相比於其他農村女性,賢惠與能幹已經不是她們所追求的鄉村形象,而時尚、消費才是她們彰顯身份地位的標籤。“在咱們這看家庭條件,不要看市裏有沒有房,要是沒有房,那就不要考慮,太窮了;有房也不一定有錢,要看她們日常使用的護膚品和化妝品,這些才能看清家境。”歡歡曾經不止一次和我説過辨別當地女性家庭條件的方法。歡歡的話告訴我們,當下的小鎮年輕女性已經很敏鋭地捕捉到地方尊榮的新證明方式——**當住房、汽車和家電等固定資產已經逐漸在鄉村社會普及之後,**她們也開始走向對時尚消費的追求。只有跟隨時尚消費保持前衞而又得體的打扮和社交禮儀,才能自然地展現出自己的家庭地位和經濟實力,從而獲得地方社會成員的羨慕和崇拜,產生一種認同性支配效應,儘管這種優越感和支配效應是一種高度不穩定的、需要不斷跟隨潮流進行投資的短暫效應。

▍結論:通過具身化時尚消費製造小鎮中產女性身份

消費文化的日益興盛,重新建構着關於現代生活方式和社會身份的想象,個體的慾望、尊嚴與面子被無限放大。這樣一種通過消費時尚打造出來的看似有尊嚴的生活方式,正在快速地普及鄉村社會,使得鄉村社會的中上階層女青年最先通過這種具身化實踐策略,實現自我的身份構建,並在鄉村社會的社交禮儀場所展演,產生區隔和支配效應。

總之,當代農村青年女性除了那些工廠裏卑微、淳樸、善良的打工妹,一種新的追求城市中產女性身份的策略正在基層小鎮興起。她們既不用辛苦打工賺錢在時尚消費面前羞澀,也不是全然靠出賣身體來追求慾望和尊嚴的滿足,而是利用城鄉之間的消費示範、傳播途徑,努力投資自己的身體資本,實現身體資本與婚姻策略的互構支持,最後實現小鎮中產女性追求體面尊嚴生活的夢想。究其實質,全球化、資本化、市場化打造的都市中產生活方式已經成為人們身份認同的共識,城鄉之間、階層之間的差異被消費社會重新構建並提供了拉平差異的虛假表現形式。同時,她們通過鄉村社會的社交場所的面子文化得以展現對城市中產消費時尚的模仿,形成自身的身份優勢和區隔策略。雖然她們在城市並不是時尚潮流的引領者,但是她們絕對是把城市消費時尚在鄉村社會社交場所展演的佼佼者。**這裏有其聰慧的身體資本的實踐策略,也有其對現代流行時尚文化的身體化把握。通過這種方式,她們在紛繁複雜而又紙醉金迷的現代社會中找尋到自我的位置,過上了有尊嚴的生活——**獲得城市地方精英的認可和鄉村大眾的羨慕。只不過,不同人實現有尊嚴的生活的條件和策略不同,讓不同階層、不同代際、不同性別之間實現平等的有尊嚴的生活道阻且長。

本文原載《中國青年研究》2021年第5期,原題為“時尚消費與具身化策略:小鎮中產青年女性的身份建構研究”,篇幅所限,內容有所編刪。文章僅代表作者本人觀點,特此編髮,供諸位參考。