泛化閉關鎖國是自欺欺人,清史工程繞不開中西深度互動的真實歷史_風聞

文渊紫光-2021-09-20 13:35

一、清史工程

我國有着極其悠久的史學傳統,不僅可以回溯到上古三代,甚至在傳説時期就能見到史官的蹤影。修史,不僅是一種學術活動,也是一種政治意識的表達。自唐朝設館修史以後,史與政府的糾葛越來越深。唐修八史,宋修唐史,元修宋史,明修元史,清修明史,下一個朝代纂修前一個朝代的歷史,已然成為了一種傳統。各朝各代為了能夠把史修好,無不花費大量的人力物力財力。清朝對《明史》的纂修愣是斷斷續續進行了90多年,在乾隆四年(1739年)才最終定稿。

1912年2月宣統皇帝退位,中華民國,作為大清的接替者,修史的傳統和重任自然就落到了他的頭上。

1914年,國務院向袁世凱提交諮文,請求設館修史,國務院先是陳述了我國修史的傳統,又接着讚美了大清“開國以來,文物璨然”的景象,提出若不及時修史,後人無從感懷之類的想法。袁世凱作為大總統,向來注重名正言順,對於這種帶着強烈改朝換代色彩的事情,自然不會拒絕。當年3月9日,他便以大總統令的形式批准了這次活動,並在故宮東華門內挪用100多間房間以供修史,且花重金聘請了前清進士,歷經按察使、布政使、巡撫、尚書、東三省總督的趙爾巽為清史館的館長。

前清遺老們對於這種修史的活動十分熱情,這跟當時萬斯同參與纂修《明史》的心境如出一轍。在北洋政府和館長趙爾巽的張羅下,開出了一份涵納131人的纂修人員名單,基本都是當時名聲顯赫、博古通今之輩,比如《新元史》的作者柯劭忞,史表專家吳廷燮,藏書家、目錄學家、校勘家繆荃孫,等等。眾多知識淵博學者的加入,大大助推和提高了清史的纂修進程和質量。

清史的纂修過程大約經歷了兩個階段,第一階段是各位纂修人員提出修史意見,包括清史體裁,比如是紀傳體還是紀事本末體之類的,當然這個並沒有什麼可談的,肯定是紀傳體,歷來修正史都是這種。此外商討的內容還有帝紀要不要加上攝政王多爾袞、載灃等之類擁有巨大影響力的貴族;還有帝紀、列傳、表志等的數目等等。事實上,對以上這些內容的爭論都不大,因為有前史可鑑,內容體例進行模仿就好了。所以後來梁啓超在《新史學》這篇文章中,特別批評了舊史學“能因襲而不能有創作”的弊端。

趙爾巽等人纂修的清史本來可以比肩“二十四史”的,其內容包括了12本紀、16志、10表、15傳,從皇帝到烈女,從天文到邦交,禮樂食貨,公主外戚,循吏孝友,無所不有,既有因循,也有創新,奈何由於世事動盪,百人心血竟成一稿。

為何沒成《清史》,卻成一稿呢?這有兩方面重要的原因,一是與當時的局勢有關。1912年雖建民國,卻僅僅是一個空殼。民國看似統一,實則貌合神離,皖系、直系、奉系等軍閥傾軋不已,戰爭四起。不僅如此,還有外族的入侵,也讓北洋政府應接不暇。沒有經費,形勢嚴峻,這讓清史的修纂一度停止。第二個重要原因與清史館總裁趙爾巽有關。清史的稿子到1926年大致結束,此時的趙爾巽已經垂垂老矣,他根本撐不到清史修訂好的那一天,於是在1927年中的時候,就將僅僅審稿半年的清史付印。到1928年,終成《清史稿》,這部史書確實保留了大量的清史線索,但是也存在很多瑕疵。於是,再修清史成了後世史家的一大願望。

從1928年到2000年的70多年間,不是沒有人提過重修清史,但礙於形勢,呼應者寥寥。我國經過40多年的改革開放,到本世紀初的時候,政治上逐漸解凍,經濟上逐漸強盛,於是“盛世修史”的傳統再次延續。2001年4月7日,由清史專家戴逸教授領頭的10多位學者團隊(季羨林、蔡美彪、李文海、龔書鐸等)正式向黨中央、國務院提出纂修清史的建議,並且希望將這次行動的著作成果命名為《清史》,這是一項偉大的提議。

從2002年工程開始,到2005年底撰寫開始,再到2008年初稿完成,然後又到2018年送稿審定,一共經歷了16年之久。但是,從審稿結束,再到出版社的三審三校結束,預計還得好幾年。

二、海禁或者貿易壁壘是不是閉關鎖國?

認定中國清代前期實行了“閉關自守”或“閉關鎖國”政策的觀點,源於當時試圖向中國推銷其商品( 特別是鴉片) 的英國商人,其實英國彼時還真沒有拿得出手的搶手大宗貿易品。

馬克思在1853 年為《紐約每日論壇報》寫的《中國革命和歐洲革命》一文中,接受了這一觀點。因此,這一觀點於20 世紀50 年代納入了當時中國的主流意識形態,並被“學者”們推至明代,寫入了教科書。於是,在大多數大陸中國人頭腦中形成了一個“常識”: 明清時代“閉關鎖國”,“閉關鎖國”是造成中國歷史上由先進轉為落後,以至近代長期捱打的重要原因。就是有學者不同意這一觀點也無從説起,就是説了也立即被主流意識形態淹沒。其實海禁如果是閉關鎖國,那萬國來朝和邊境互市就無從談起。

改革開放思想解放以來,很多學者著文提出不同看法,並在少數相關專業人士中形成了與前述“常識”對立的共識。由此,這個老問題似乎已不再成為問題。但是,一種長期流行甚至被認作“常識”的誤解是不易校正的,而且教科書至今尚未修正,持續地產生着擁有“常識”者,包括一些學者也因“常識”無需深究,而成了“誤解”的傳播者。

不可否認,清朝政府對外國商人及其眷屬確實有所限制,但是據此就輕下結論,證明清朝是閉關鎖國則太過草率和缺乏嚴謹。我們知道,從當時世界各國來看,尤其重商主義的國家,他們對外國商人也是各種限制,相比之下清朝對外國商人的限制並不過分,甚至比本國商人要寬容的多,根據1830年英國下議院的對廣州貿易的商人進行調查,作證的商人幾乎都認為在廣州貿易比其他國家更方便和快捷,試問清朝這樣寬鬆的政策怎能算閉關鎖國?

閉關鎖國確實不是落後的主要原因,落後的主要原因是統治階層自身的族羣思想狹隘(表面上天下一家),和強化君主專制的千年帝國體制的慣性,以及所有文明體都難以倖免的官僚體系腐朽破敗。洋務運動時期的謹慎和宣統三年的皇族內閣,就充分説明了清朝統治階層被歷史拋棄的必然。

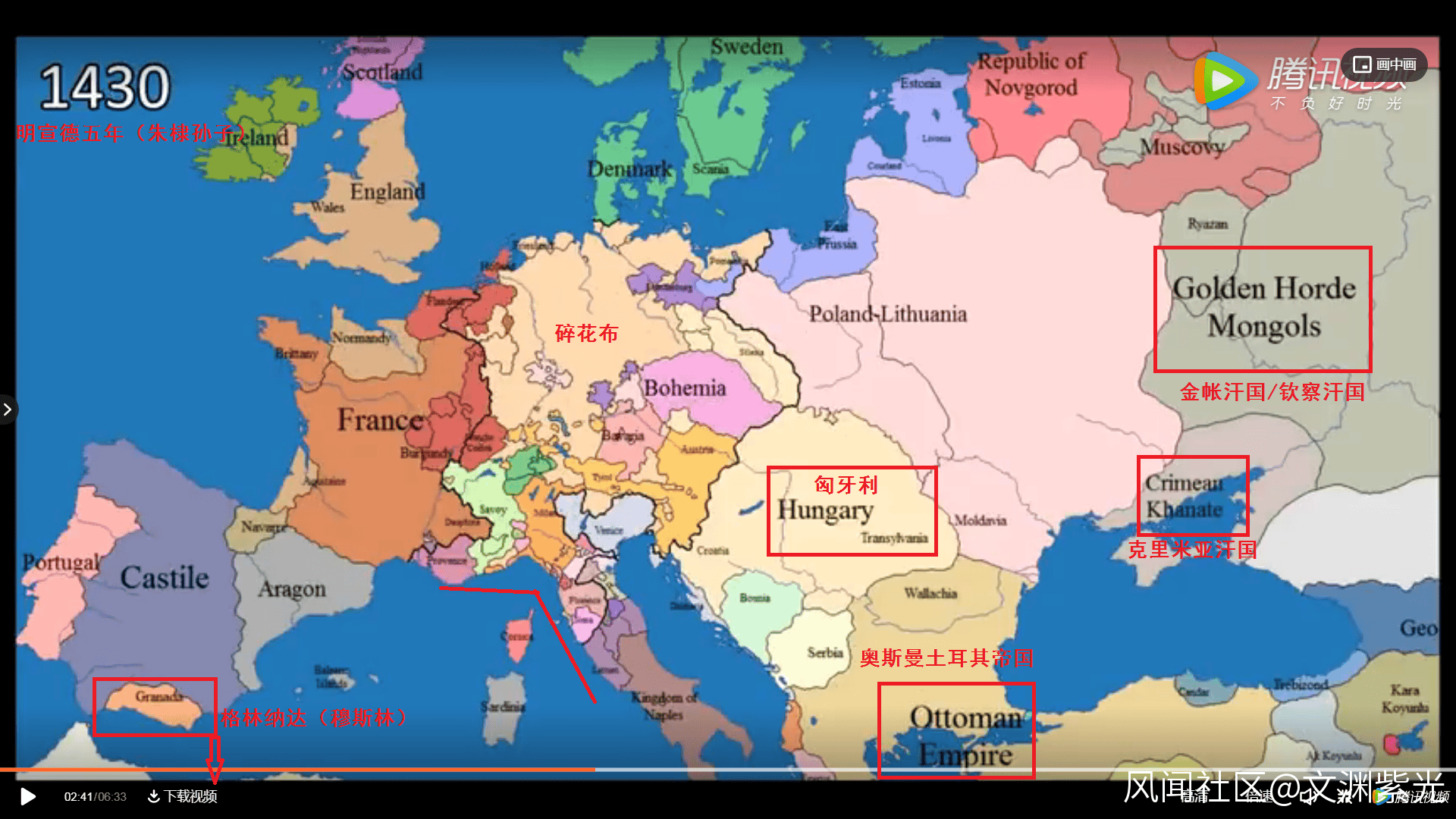

當然,置於全球史觀來看,從明末清初歐陸上的三十年混戰,再到雍正乾隆年間的英法七年戰爭(後續美國獨立出來),再到嘉慶年間的法國拿破崙歐陸大戰,康雍乾三朝是西方科學技術和哲學人文異彩紛呈的時期,也是瓜分非洲、打擊中東土耳其、謀奪東亞宗藩體系的時期。積極進取的歐洲 亂拳打掃東亞的老師傅,也絕對是不講武德的典型,他們的卑劣地緣操盤手法至今未能被棒喝醒悟。

三、乾隆朝以來中國古典文化話語權 被壓制和解構的命運

人類及其歷史的發展是在人類構建並變革的人與自然、社會、生產、生活的關係中不斷走向社會化、世界化的過程。中華文化的演進也是在縱向歷史繼承的基礎上。在不斷橫向拓展融合中發展壯大起來的。

然而自明末清初以來,以“華夏”自居、“和合”天下為特徵的古老中華文明,第一次真正面對具有強烈“擴張”“排他”特質的西方基督文明時,“素有文化自信氣度”的中華民族卻選擇了自我封閉、無奈融入、被動正名的一系列歷史行動。這與以傳教士為主體的西方文化征服者一以貫之的積極進取的精神相比,形成了強烈的反差。來華傳教士在接觸中國文化的過程中,經其媒介,包括傳教士在內的整個西方社會。一方面進行着吸收、享受、融合中國文化的“文化交流”層面的工作,另一方面還從事着排斥、否定、碾壓、收服中國文化的“文化征服”層面的實踐。他們最終實現的“不是政治上的支配,而是在商業和製造業,在文學、科學、哲學、藝術、教化、道德、宗教上的支配”。在來華傳教士一以貫之的“納中入西”策略實施中,在融合東、西的資本主義文明的碾壓下,擁有五千年文明的中華民族在近代“打了大敗仗”。

對這段持續了三百餘年的中西文化交流競爭歷史,學界用“文化侵略”“文化交流”或“現代化”等範式進行了分階段分析。然而,分階段分析雖是開展整體研究的基礎,但它不能呈現中西文化興衰起伏的整體邏輯。筆者在借鑑已有成果的基礎上,把中西文化交往放在三百年來興衰榮辱的大背景下。以“中學西被”和“西學東漸”的雙向視角,從“文化交流”和“文化征服”兩個層面進行歷史梳理,試圖探尋中西近代“話語權”易勢的歷史邏輯。

1、立足中的對立:“趨儒"“合儒"與“排理"“拒佛"

歐洲宗教改革引起基督教世界的分裂,代表羅馬教會利益的天主教為尋求新的宗教發展,於1540年9月在教皇保羅三世的批准下,創立了耶穌會。耶穌會創立之初,發起人洛耀拉曾對羅馬教皇宣誓:“以護教為心,崇教為念,苟奉諭旨,地不分遐邇,人不論文蠻,萬里長征,片時無緩。”傳教中國的耶穌會先驅沙勿略在日本時認為: “彼時日本人的心理以中國為上邦,一切模仿中國。要使日本全國信教,非先傳教中國不可。”因為“中國人真心皈依之後,日本人便自然會揚棄從中國傳去的邪説了。”作為“明季溝通中西文化第一人”的利瑪竇也曾宣稱: “我們耶穌會同人依照本會成立的宗旨,梯山航海,……做耶穌的勇兵,替他上陣作戰.來征討這崇拜偶像的中國。……發動這精神戰爭的第一人,便是本會的沙勿略神甫”。因此,自中西文化交接之始,在傳教士心目中,以儒家思想為核心的中國文化,是與以基督教為核心的西方文化相對立的邪説。然而在明末清初之際,封建割據嚴重的歐洲社會,在國家規模、歷史文化、社會治理、文明水平上,同中國是完全無法相比的。現實的差距與立足中國傳教的需要,使初期來華傳教士“征討”中國的目的顯得隱晦不彰。

1601年.利瑪竇以獻物之名求得了萬曆皇帝的接見,他在上皇帝書中説道: “臣本國極遠,從來貢獻所不通,狄聞聲教文物,竊欲沾被其餘,終生為氓,庶不虛生”。在“貢獻”的名目下,利瑪竇把其來華目的説成是嚮慕、“欲沾”中華“聲教文物”,但在嚮慕中華“聲教文物”的“顯性”目的下。利瑪竇卻通過積極的“適應”策略。開展着“趨儒”“合儒”與“排理”“拒佛”並行的“納中入西”實踐。在“趨儒”“合儒”上,利瑪竇經歷了以“西僧”自居、“拒佛”“稱儒”而“通經”的快速轉變。據張爾歧《蒿庵閒話》載: “瑪竇初至廣,下舶,髡首袒肩,人以為西僧,引至佛寺,搖手不肯拜,譯言我儒也。遂僦館延師讀儒書,未一二年,四子五經皆通大義。乃朝京師”。這是利瑪竇在“發現中國官方對佛僧沒有一點敬意。而通過科舉考試進入國家統治機構的士大夫,才是最受社會尊敬的階層”後的“勢利”抉擇。在此過程中,利瑪竇通過易服飾、改名號、讀儒經、行儒禮來完成自身與中國主流社會的融合:通過翻譯儒家經典——《四書》,滿足自己及初期來華傳教者學習中國文化、立足中國傳教的需要;藉助西洋禮物、科技結交中國上層人物。獲得他們對耶穌會傳教事業的保護和支持;通過著述,為來華傳教士“贏得了文人、熱愛才智的美德的儒士的美譽”。由此,利瑪竇作為傳教士個體實現了與中國社會文化的適應性融合。這為後來來華傳教士的傳教實踐設定了基本行為規範。

利瑪竇在個體自我外在行為上“趨儒”“合儒”的同時,他在精神及思維方式上也大費心思,“從那儒教先師孔夫子身上覓取我們的見解.我援引着書中所有意向不明的章句,做有利於我們意見的解釋”的“趨儒”“合儒”工作。這從中西文化爭議較大的“Deus”譯名、 “祭祖”“祭孔”等問題上得到體現。為使中國士大夫理解並接受基督教神創萬物的“天主”概念。利瑪竇對基督教“造物主“Deus”的譯名,一方面繼承了羅明堅的“天主”譯法,另一方面根據儒家經典中出現的“帝”“上帝”“天帝”概念。利用其原始宗教氣息尚未褪盡的特徵,提出“吾天主乃古經所稱上帝也”的命題。利瑪竇在此故意混淆中國文化形成初期具有“天人合一”思維特徵的“天”“帝”觀念與西方文化神創觀念的巨大差別。把中國關於世界構成的“天人合一”思維,粗暴地納入西方神創論框架中。在堅持基督教“一神崇拜”的首要前提下.利瑪竇才有對體現儒家精神的“祭祖”“祭孑L’’行為的去宗教性的包容性解釋。然而,對於人們的“祭天”行為,利瑪竇從其上帝崇拜的排他性原則出發,嚴厲禁止中國基督徒參與。這正是利瑪竇創設的堅持基督教“一神崇拜”的原則性與中國社會文化現實相適應的靈活性原則在“利瑪竇規矩”上的統一。利瑪竇由此實現了儒家文化與天主教文化的初步融合。這為後來來華傳教士的宗教理論創制提供了基本遵循。

在“親近”中國文化的核心——“儒學”(實為原始宗教胎毛尚未褪盡的先秦儒學)而“趨儒”“合儒”的同時,利瑪竇對威脅天主教“一神崇拜”原則性的、富有自然理性特徵的“理學”(宋明儒學),對具有偶像崇拜特徵的“佛教”和“道教”,採取了與對先秦儒學完全相反的策略一“排理”“拒佛”和“斥道”。對於“理學”,利瑪竇利用明末中國社會崇尚經世致用“實學”的文化氛圍,從天主教的世界觀出發,批判“理”不具有本體功能、靈覺功能和人格功能,把宋明理學與自然宗教“胎毛”尚未褪盡的先秦儒學進行割裂。有學者認為這是中西之間對彼此文化理解不深而產生的認識問題,實際上這是西方“神創論”的宗教世界觀與中國“天人合一”的自然世界觀差異在文化行為上對立的體現。利瑪竇不僅從文化的社會地位(顯性程度)來考慮自己及天主教趨附的對象,更從有利於天主教“一神崇拜”核心原則確立的角度。來考慮文化抑揚的對象。

對於佛教,利瑪竇毫不客氣。他斥責佛教為邪教,佛教徒道德墮落、卑鄙無恥。據《蒿庵閒話》載,利瑪竇至北京後,“專以闢佛為事,見諸經像及諸鬼神像,輒勸人毀裂”。此外,利瑪竇還通過虛構天主教與佛教理論的關係,從中國人接受佛教的歷史源頭來“納中入西”。利瑪竇説: “天主教.古教也;釋氏西民,必竊間其説也”;佛教“傳人中國正和使徒們傳播基督的教義是同一時期”,中國人正是聽説基督福音書的真理而受其感動併發生興趣,然而,利瑪竇又編造出 “由於使臣方面的錯誤,或是因為他們所到國家的人民對福音的敵意,結果中國人接收了錯誤的輸入品”。這裏已呈現出後來“索隱派”傳教士的虛構邏輯端倪。對於“道教”,利瑪竇同樣採取拒斥貶抑的態度。利瑪竇稱老子為“老人哲學家”,批判道教的書籍“敍説着各種胡言亂語”;他以道教故事舉例得出:從這類胡説中, “人們可以很容易得出結論,在他們的譫語裏注入了多少欺騙”。在此,我們且不論利瑪竇把“道家”與“道教”混同後得出的結論是否完全合理真實,但從基督教一神崇拜的原則性出發,利瑪竇對道教偶像崇拜的厭惡和排斥卻是真實存在的。這也可從其對道教認識不深、論述較少中得到説明。

由上可知,在傳教士來華初期,面對以儒家為核心的中國文化與以基督教為核心的西方文化差異,西方文化的交流主體——耶穌會傳教士,從維護基督教“一神崇拜”的原則性出發,在充分考量中國各種文化力量對比的前提下,既藉助原始宗教胎毛尚未褪盡的先秦儒學得以立身,又對高度理性的宋明理學、深具偶像崇拜特徵的佛教、道教進行拒斥,以圖實現基督教“納中人西”策略理論與實踐的統一。

2、紛爭中的融合: “中學西被"與比附虛構

對利瑪竇廁身儒學、積極因應中國文化的適應策略,在其生前就引起耶穌會內部文化保守勢力的異議。在其死後,這種分歧在耶穌會內部、天主教各修會問以及羅馬教廷和清朝政府之間就逐步公開化。法國史學家聖西門曾説: “有關中國的爭論在尊孔和祭祖等問題上開始喧囂起來了,因為耶穌會會士們允許新歸化的教徒們信仰之,而外方傳教會則禁止其信徒們實施之。這場爭執產生了嚴重的後果”。在教派利益驅使下,來華傳教士奔走於中國與歐洲之間,通過著書立説,來爭取羅馬教廷、歐洲社會對其傳教事業的同情和支持。

據法國漢學家亨利·考狄統計,17—18世紀西人關於禮儀之爭的著作就達260餘部,談論中國一時成為最熱門的話題。“在幾乎所有的科學部門中,中國變成論戰的基礎”。此一時期,包括傳教士在內的西方社會對“納中入西”策略的開展.主要通過交流爭論中的吸收、比附索隱中的虛構兩個路徑來展開。

1)交流爭論中的吸收。

耶穌會與各修會為爭奪傳教利益而進行的關於中國文化的爭論。 “不僅豐富、完善着基督教理論及其實踐本身,而且在傳播中國歷史地理、政治經濟、科技文化、宗教哲學知識於西方的過程中,給急於突破封建神學束縛的歐洲資產階級及其思想家.提供了豐富的理論滋養和悠久的實踐依據”。雖然來華傳教士們翻譯中國典籍、論述中國文化的初衷,如柏應理在《中國哲學家孔子》的序言中所説,不是為歐洲讀者所寫,而是為傳播福音、為來華的傳教士們所用,但它所達到的實際效果卻是“他們不知道經書中的原理,剛好推翻了他們自己的教義;尤其重要的,就是他們不但介紹了中國哲學,且將中國實際的政情亦儘量報告給歐洲的學者。因此歐洲人對於中國的文化,便能逐漸瞭解,而中國政治也就成為當時動盪的歐洲政局一個理想的模型。”此外,中國的科學技術在傳教士及西方學者的共同努力下,源源不斷地被輸入歐洲。1692年萊布尼茨在致閔明我的信中説道: “我相信,由您作為中介,我們的求知慾可以從中國人那裏得到大大的激發”。國赫爾德認為: “歐洲通過艱辛努力所取得的唯一收穫是在一定程度上溝通了東方與西方的知識”。正是“法國的德國的耶穌會士們,是他們激發了歐洲學者熱心勤奮地研究中國的語言文學、天文曆法、社會歷史和自然歷史。”然而.來華傳教士“中華歸主”的事業,由於羅馬教皇和頑固派傳教士對中國禮儀傳統的蠻橫干涉而夢想破滅。他們為傳教目的而西傳的中國文化.非但沒有促進歐洲社會對耶穌會的理解和支持,反而成為歐洲社會反封建、反神學的有力武器。這加速推進着“資本主義精神”的演化進程。18世紀法國精神領袖伏爾泰在論述西方社會的歷史文化時指出: “我們自己的風俗變化無常,……歐洲人只是在最近這半個世紀才在各方面取得長足進步的。”這與1582年利瑪竇來華至1720年康熙皇帝無奈發佈禁教殊批期間,整整140多年的“中學西被”進程是分不開的。

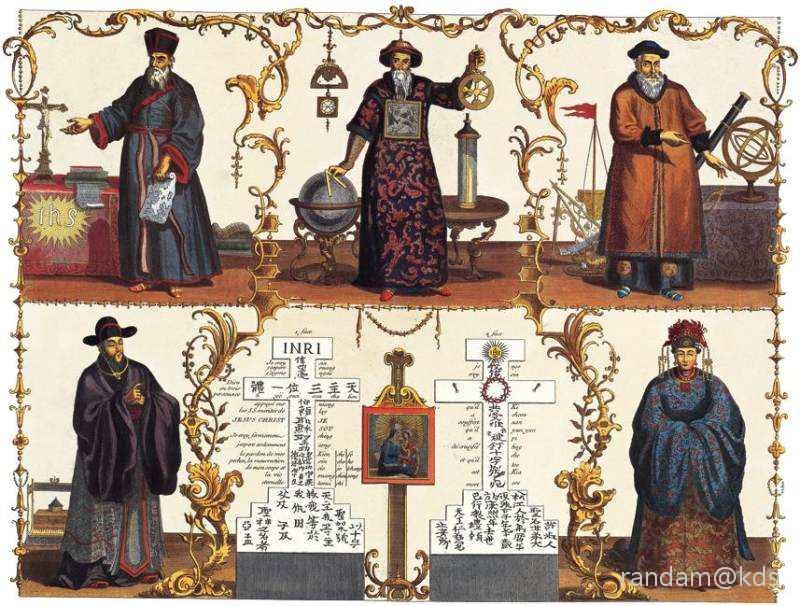

2)大清朝廷裏的西洋官員

1644年, 當新的清王朝執政時 , 湯若望擔任欽天監第一位西洋監正 , 湯若望還是八旗入關後順治帝的帝師。 1651年 , 順治儘管尚未成年 , 但他在攝政王死後執掌了國家大權 。 1658年 , 湯若望受封為一品大員 。 但是順治帝在三年後僅 23歲就去世了 。 繼位的康熙帝尚未親政,湯若望被控推定皇族大婚的喜慶日子有誤 , 這是大逆不道的行為。在楊光先的指控下 , 朝廷對湯若望進行了審問 。與攻訐者相比 , 西洋傳教士能夠更準確地預測 1665年1月16日發生的日食 , 因此湯若望被免於一死 。湯若望在京的工作由助手南懷仁 ( Ferdinand Verbiest)接管 。 1665年5月15日 , 南懷仁向皇太后請求允許湯若望返回京城 , 第 二年, 湯若望在北京去世 。 湯若望剛去世 , 基歇爾就出版了其傳記 , 但是該書像許多現代史書籍那樣沒有運用中國記載的史料。直至 1668年底 、1669年初 , 南懷仁計算了星體位置 、 預測 了正午日影所至 , 以此證明了西方天文學的優越性後, 耶穌會士才走出 困境 。

利瑪竇在京的耶穌會同伴金尼閣 (Niklaas Trigault)曾 經攜帶 7 0 0 0 部西洋書籍來華 , 其中有德國科學家阿格里科拉 (Georgius Agricola) 所著的 《 礦冶 全書》 (De-re Metallica )。崇禎初年 , 湯若望偕同眾人在1638 年至 1640年間把它翻譯成了中文 ( 《 坤輿格致》—譯者注 ) 。 崇禎帝希望把它作為國家採礦的參考 。但是 , 户部尚書愧元騎反對這個想法 , 因他擔心過度採礦會損害百姓的利益 。 這場爭論隨着 1644 年6月4日清軍佔領北京而告終 。劉松齡沒有提 到 克羅 地亞傳 教 士 、 天文學家鄔若望 (Ivan Ur eman) 。 1615年 , 鄔若望抵達中國 , 大部分時間住在澳 門 。基歇爾 在羅馬出版了鄔若望那些涉及磁偏角的書信。在劉松齡的前輩中 , 南懷仁亦曾擔任欽天監監正。 他於1658年抵達澳 門 , 兩年後趕赴京城。 他用中文出版了 三本神學、 九本哲學和博物學方面的著述 。 南懷仁首先在中國使用蒸汽機驅動船舶 , 這比富爾 頓 ( Robert Fulton,1765 —1815 ) 還要早許多年。 1670年 , 他製作了一個在巨大大氣壓力影響下工作的温度計 , 這與 伽利略 (Galileo) 的 發明有點相似 。這種温度計用的是動物內臟進行觀測 , 而中國人等很早就用炭觀測過 。中國天文學對南懷仁不使用中國傳統天文儀器而使用歐洲儀器十分不滿。 但是南懷仁離開歐洲 太早, 以至於他不知道卡西尼 (GiovaniDo-menico Cassini1625 一1712 ) 、 哈 雷 (Edmond Halley ,1656 一1742 ) 、 弗 拉 姆斯 提德(John Flamsteed,1646 — 1719) 和 皮卡 爾 (Jean Picard,1620 — 1682) 的 現代科學。紀理安 ( Kilian Stumpf)用中國古代天文儀器中的材料製造了象限儀 。當中國數學史官梅穀成為此指責他時 , 紀理安辯解説用的僅僅是一位官員帶來的一件熔化了的黃銅工藝品 , 對此他敢作保證。 梅轂成在數學方面很有成就 , 他是著名數學家梅文鼎 (1663 —1721 ) 的 孫子 , 梅文鼎的算學書籍《 歷算全書 》於1726 年再次刊刻出版。梅轂成堅信中 國傳統天文學的實力 , 他與何國宗合作 , 不願改變自己祖父的算學方法。 梅穀成把天文學從占星術中分離出來 , 因 為天文學屬於儒家範疇,而 佔 星術不是 。1810年出 版的 四 卷本 《 疇人傳》中載有梅轂成的成就。《 疇人傳》記載的都是些偉大的天文學家和數學家, 在附錄部分列舉了大約從1645年開始的湯若望等來華西洋天文學家的資料 。戴進賢 (Ignatius Kegler) 和徐撤德 ( Andres Pereyra)也受到 類似的指控 , 他們成功地為 自己作了辯護 。為確保平安 , 戴進賢請康熙 帝聖駕 光臨耶穌會修院 ,並進奉給他一瓶巴 西產的煙葉 , 康熙帝欣然接受。

1739年3月1日 , 劉松齡以宮廷天文 學家和數 學家的 身份前往北京 , 在那度過其 3 5 年餘生 。 同 行 的 還有魏繼 晉 (Florian Josef Bahr) 和 鮑友 管 (AntonGogeis)兩位神父 , 他們都有天文觀測方面的經驗。鮑友管被任命為數學家 , 魏繼晉被任命為樂師 。那時 , 北京有三十多位耶穌會神父和一些俄羅 斯東正教神父 。

南懷仁指出1551年至 1681年間中國有105位耶穌會士。1580年至1773年間 ,有920名耶穌會士來華 。 1701年 , 在華耶穌會士人數最多 , 達到96名 , 其 中很多是法國耶穌會士。 不過 , 與 散佈全球的 22000名耶穌會士相比 , 這只是很小一部分。1731 年至1743年間 , 在華法國耶穌會士人數較多 。1748年至1767年間 , 中國籍耶穌會士人數較多 , 法國耶穌會士僅在1755年超過他們 。 1 8 世紀中期 , 中國籍耶穌會士佔了在華傳教士的三分之一 。 一般而言 , 耶穌會士在華平均時間為2 0 . 5 年 , 他們中四分之一都出身於 貴族 。

劉松齡在1739年和1740年寄出的那些信中 , 描述了自己的新同伴。 林濟各(Franciscus Stadelin) 是在京最有趣的耶穌會士之一 , 他在瑞士和歐洲的各大城市研究了18年的鐘表。 1689年至1700年, 他在佈雷斯勞 (Breslau) , 後來在布呂恩(Briirin) 、 利格尼茨 (L i egnitz, 波蘭的萊格尼察 ) 以及其他地方擔任“ 鍾 表主管”。1707年 , 他抵達北京 。 康熙和宮廷人員發現林濟各的器械非常有趣。 中國人喜歡察看歐洲 的 機械鐘錶 , 卻沒有視其為自己在8世紀時一項發明的改進。 1739 年底前 , 劉松齡搬到聖若瑟教堂附近的處所 , 在那裏他與長者陳善策 (Dominic Pin -h eyra ,1688 —1748 ) 、 魏繼晉、 畫師兼建築 師郎世寧 ( Giuseppe Castiglione ) 以及來自佛羅倫薩 ( Florence ) 的雕刻師兼泥水匠利博明 ( Andreas Moggi,1684 一1761 ) 住在一起。 徐懋德 、 葡萄牙傳教士髙尚德 ( Karl de Resend e ,1664 — 1746) 、 傅 作霖( Felix de Rocha )、戴進賢 、鮑友管、來自那不勒斯 ( Naples) 的 醫生兼藥劑師羅懷忠 (Giuseppe de Costa) 、 北京主教索智 能 ( Polikarp de Souza) 、 魯仲賢 (Jan Xaver Walter) 以及中國傳教士程儒良 (Julian Chim ) 和範 路德維希 ( Ludwig Fan ) 住在葡萄牙耶穌會住院裏。 1743年 , 羅懷忠在御醫們束手無策之際 , 治癒 了皇后的疾病。 戴進賢是劉松齡科學上的 良師 , 他承繼了利瑪竇的學術傳教路線 , 用精確的數表激發了皇帝的興趣 ,“ 所以來華傳教士被稱譽最多的除了 天文學外就是數學了 ,尤其是天文計算。

1712 —1714年 , 戴進賢是德國英戈爾斯塔特 (Ingolstadt) 大學的數學教授。 後來 , 他乘船前往中國 ,於1716年8月30日抵達。 比他小四歲的學生格拉馬蒂西( Grammatici,1684—1736) 接替了他在英戈爾 斯塔特的教學工作。 格拉馬蒂西在英戈爾斯塔特和弗賴堡 ( Freiburg ) 進行研究 , 後來在特里安 ( Trient) 學院高級班講授語法和詩歌 , 在安貝格 ( Amberg ) 高等學校講授神 學。1720年 , 格拉馬蒂西成為英戈爾斯塔特大學的希伯來文和數學教授。 他翻譯了牛頓 和哥白尼的思想 。 國王腓力五世 ( PhilipV ,1683—1746) 邀請他到馬德里 ( Madrid) 為貴族而辦的新神學院講授數學 。 三年後 , 格拉馬蒂西返回英戈爾斯塔特。1730—1732年 , 他在安貝格高等學校講授道德神學 , 後來去了雷根斯堡 ( Regens burg ) 。 戴進賢把格拉馬蒂西的日躔月離表翻譯成了中文。徐愗德是戴進賢的助手 , 他是在京唯 一 一位有英 國血統的耶穌會士。 徐懋德是傑克遜 (Jackson) 家族的後裔。 因為從事葡萄酒貿易 , 他們搬至波爾圖 (Porto ) 並加入了葡萄牙國籍。 徐愗德深為康熙的兒子雍正所信任。1724 年 , 雍正下令禁止天主教在華傳播 , 但是允許徐懋德繼續傳教 。

1739 年 , 北京的法國耶穌會住院裏有13人。 他們是宋君榮 (AntoineGaubil ) 、 巴多明 ( Dominique Parrenin) 、 馮秉正 (Joseph Marie Annede Moyriacde Mailla) 、 孫障 ( Alexandre de La Charme) 、 殷弘緒 ( Francois-Xavier D’Entxecolles ) 、 白晉 ( Francois Joachim Bouvet ) 、 吳 君 ( Pierre Foureau)和 兩位中國神父,此外 , 會長沙如玉 ( Valentin Chalier) 是鍾 表匠 , 他和同行楊新 (Gilles Thfibault,1703 —1766 ) 都供奉於內廷 , 他為皇帝制作了放在盒子裏的翡翠鐘錶 , 王致誠(Je a n- Denis Attiret) 修士是備受內廷讚譽的畫師 , 安泰 ( Etienne Rousset ,1689—1758) 修士是位醫生。 1743年 , 法國住院裏僅有6位耶穌會神父和4位修士。1698年 , 巴多明抵達北京。 他是雍正禁教後 , 得到 皇帝恩准、住在京城的少數幾位歐洲人之一 。 作為翻譯家和自然哲學家, 他侍奉過康熙 、雍正、乾隆三位皇帝 ,在京主持為清朝青年學習拉丁文的學館 , 以培養日後跟俄羅斯打交道的人才。巴多明為清朝 親王蘇努一家授洗 , 並把歐洲解剖學的新成就介紹到中國 。 他一直與拜爾 (Teophil Siegfried Baye r) 以 及尼古拉 . 弗雷列 (Nicola s Freret,1688—1749)互致信函 。 18世紀30年代 , 梅朗 (Jean Jacques Dorotheus de Mairan) 定期與巴多明通信 , 信中討論了中國天文學和語言。 梅朗是氣象學專家 、 巴黎科學院的成員 , 後來擔任巴黎科學院的秘書 。宋君榮多次在信中高度讚揚其年輕同伴劉松齡的測量法。 1730年3月16日 , 宋君榮成為聖彼得堡 (Petersburg ) 科學院的外國會員 。 宋君榮是植物學家 、天文學家和製圖師 。 1742年至1748年間 , 他是在京法國傳教會的會長。 宋君榮與巴黎的卡西尼以及馬拉爾蒂 (Giacomo Filippo Maraldi ) 開展合作研究 , 第一 向歐洲介紹了中國古老的天文觀測記錄 。 一個世紀後 , 拉普拉 斯 (Pierre -Simonmarquis de Laplace,1749—1827) 出版了宋君榮的手稿 , 這份手稿記述了中國古代的天文觀測結果 , 如太陽運行軌道的位置 、 圍繞太陽運轉的地球軌道 、 歲差以及其他天文觀測 。

蔣友仁 (Michel Benoist) 是最重要的法國耶穌會天文學家之一 , 他為乾隆服務了30年 。 蔣友仁畢業於第戎 ( Djon) 和巴黎的聖敍爾皮斯 ( Sulpice ) 修院。 經過三年不斷地請求到 中 國傳教 , 最終他如願以 償。 離開之前 , 他不得不結束了與德利斯爾 (Joseph Nicolas De lis le ) 、 拉卡伊 (Abbe Nicolas Loui s de La caille) 以及勒莫尼埃 (Pierre Charles de Monnie r ,1715—1799) 在巴黎的天文合作研究。 後來 , 他在中 國一直與他們保持書信往來。1745年, 蔣友仁獲得“國王的數學家”頭銜 。 蔣友仁到達京之際 , 在京傳教士處境艱難 , 但是他憑藉淵博的學識在宮中得到重用 。蔣友仁奉命在圓明園設計建造巨 大的噴泉 ( 大水法—譯者 注 ) , 經過多年努力 ,那項工程十分成功 。 他在圓明園裏建造了歐洲風格的房 屋, 把有趣的水時計置於意大利風格的房屋前面。 他運用中國本土題材 , 採用十二生肖來標識一天中的24小時。 在三角形蓄水池的兩側 , 蔣友仁放置了三種動物的雕像 。 在一個機械裝置的引導之下, 水每隔兩小時從一種生肖的口中輪流噴出 。1766年5月21日 , 蔣友仁和王致誠拜訪大臣 , 領命為宮殿繪製裝圖 畫 。法國 國王路易十五( Louis XV ,1710—1774) 令蔣友仁另外製作幾份《 乾隆平定準部回部戰圖》1 6幅銅 版畫的副本。 為此 , 蔣友仁發明了浸潤畫紙和用墨的新方法。

中國教區新任視察員徐大盛 (Giacomo FiUppo Simonelli ) 支持劉松齡 。 乾隆很高興看到劉松齡學習 中文的速度很快 。 1 7 4 0 年 1 1 月 , 劉松齡把曰食和月食的計算結果寄給弟弟維切特 ( Janez Vajkard) 。 不久 , 人們發現劉松齡有極好的組織才能 , 因為他知道如何從葡萄牙修院中選擇適當的合作者 。最初 , 一同來華的鮑友管對他幫助最大。 後來 , 傅作霖和髙慎思 於1751年從菲律賓半島來到中國 。 在他們到來的前一年即1750年 ,學識鴻博的錢德明 (J e a n-Joseph-Maria Amiot )來到中國 , 並很快成為法國耶穌會士中劉松齡的最佳合作者 。 錢德明翻譯了中國兵法和地圖方面的書 , 修正了安多(Antoine Thomas) 自 1702 年開始測量的北京經緯度。1760年 , 錢德明出版了關於孔子生平的著述《 孔子傳》。儘管劉松齡沒有神學方面的文章 , 但是他向弟弟維切特仔細地描述了自己對伊斯蘭教徒的印 象以及中國的政治環境和自己在內廷的工作 。

耶穌會士在直隸 、山 西、陝西 、山 東 、河南 、 四川 、 湖 廣 、 江西 、 江南 、 浙江 、 福建、廣東和 廣西等省都有傳教處所。 因為他們與中國皇帝 、 大臣之間存在“ 禮儀之爭”等許多問題 , 故而劉松齡所處的時代 , 他們勸化的中國人並不多 。 他們做得更多的是把歐洲科學家尤其是天文學家的重要發 明介紹給中國人 , 但是這些知識並沒有給中國的社會系統帶來多少影響 。

3)比附索引中的虛構。

在資本主義精神確立之前,以基督教為核心的西方文化與以儒家為核心的中國文化在爭奪人心的話語權競爭中。雖然不同修會的來華傳教士在傳教路線上存在分歧,但在“納中入西”策略的實施上卻是完全的一致。他們通過對中國歷史、文化經典的比附索引式虛構,把中國文化整個地納入以基督教為核心的西方文化體系之下。在康熙初年,面對楊光先在欽天監教案中對天主教的責難,利類思撰寫了《天學傳概》。他在書中不僅虛構出中國文化是從猶太國傳人的荒唐邏輯,還旁徵博引儒家經典來論證此説。利類思寫道:“方開闢時初人之孫,聚處如德亞,此外,東西南北,並無人居,當是時,事一主,奉一教,紛歧邪説無自而生。……考之史冊,推以歷年,在中國為伏羲氏,即非伏羲,亦必先伏羲不遠,為中國有人之始矣。惟此中國之初,人實如德亞之苗裔,自西徂東,天學故其所懷來也。”@利類思的這個邏輯在白晉、馬若瑟、衞方濟、傅聖澤等來華傳教士那裏是一以貫之的。作為“索隱派”創始人的白晉,他在研究中國文化經典的過程中,對中國歷史文化大肆進行穿鑿附會。在白晉的研究中,他首先把先秦儒家經典直接等同於基督教教義:其次。白晉虛構出中國人早就認識基督教的全部真理但後來又遺忘了的邏輯,提出傳教士的任務“首先在於喚醒中國人對基督教的記憶”:再次,白晉把中國經典的意義分割成字面意義和深層意義,認為中國人並不瞭解經典的深層意義.中國人只有在信奉基督教而成為基督徒後“才能發現和理解”它。最後,白晉通過對《易經》《詩經》的研究,得出伏羲是亞當子孫、姜螈是聖母瑪利亞、后稷是耶穌的荒唐結論。白晉在遵循利瑪竇確定的原則性與靈活性相統一的規矩基礎上,通過對以基督教為核心的西方文化優越性虛構,試圖實現耶穌會傳教中國合理性、必要性與基督教文化優越性的統一。

作為來華傳教又返回歐洲且對歐洲思想界影響深遠的人物,傅聖澤完全沿襲了白晉的邏輯。他首先對先秦經典進行了“神學化”處理,認為它們都是神書;其次,傅聖澤把中國文化中極富理性色彩的“道”“太極”概念與“上帝”概念混同:最後,他通過附會先秦經典,不僅認定中國古訓與猶太古訓同出一源.更是做出“易”就是耶穌基督名字的獨斷。此外,傅聖澤為使他的“納中入西”實踐與中國歷史及《聖經》記載吻合,他又對中國歷史進行大肆否定。他不僅認為公元前4世紀之前的中國歷史記載不可靠,還否認中國夏、商、週三代歷史的存在,更不同意中國歷史始於《聖經》記載的大洪水之前,以此實現“納中人西”。總之,在耶穌會與各修會爭奪傳教利益的過程中,由於在中國傳教路線上存在分歧。為爭取羅馬教會及歐洲社會對其傳教事業的同情和支持,他們奔波於中國和歐洲之間.促使歐洲社會掀起對中國文化的廣泛爭論。這為急於掙脱宗教神學和封建專制束縛的歐洲新興資產階級及其思想家提供了豐厚的理論滋養和實踐參照。它加速了西方文化對中華文化的融合。與此同時,基督教在與中國文化爭奪安頓世道人心的話語權競爭中,來華傳教士通過對中國歷史文化的比附索引式虛構。把中國歷史文化深深地嵌入資本主義精神產生之前的西方文化核心——基督教文化體系之內,由此. “歐洲中心論”“西方文化優越論”的歷史邏輯初步形成。

3、西方精神的“自我”實現

自1582年利瑪竇登陸中國後,來華傳教士把中國的歷史文化、宗教哲學、政治法律、科學技術等知識源源不斷地西傳歐洲,它刺激、推動着歐洲各方面在“最近這半個世紀”取得了長足的進步。正如歐洲啓蒙運動的旗手伏爾泰在《風俗論》中所説: “當你以哲學家身份去了解這個世界時,你首先把目光朝向東方,東方是一切藝術的搖籃,東方給了西方一切。”新興資產階級及其思想家在享受融和中國文化的過程中,既藉助中國文化他者對自身文化進行批判,又對包括中國文化在內的人類一切,掀起了以反思、批判為特徵的資產階級話語體系建構高潮。其中以對資本主義政治秩序建構影響深遠的法國啓蒙思想家——孟德斯鳩、對西方世界精神秩序建構影響深遠的德國古典哲學集大成者——黑格爾最為典型。在資產階級反封建、反神學的歷史運動中,歐洲知識界對西傳的中國文化給予了持久而熱切的關注。孟德斯鳩自青年時代起就對中西文化交往進行着獨特的觀察和思考。他通過廣泛閲讀耶穌會士西傳的中國著作,接觸從小就被傳教士養育而後赴歐定居的中國人黃嘉略、索隱派傳教士傅聖澤以及在中國經商碰壁的落魄商人朗吉、安遜之流,經過《隨想錄和隨筆》的知識準備,最終在其名著《論法的精神》中,矛盾百出地給世界“證明”出中國是一個令人憎惡的專制主義國家。在《論法的精神》中,孟德斯鳩基於自然法理論,認為來華傳教士不顧中國流傳千年的風尚習俗,把歐洲天主教的宗教禮儀強加於擁有數千年文明的中國是不可能成功的。然而孟德斯鳩卻指出:“我不希望有人去教化中國人,因為,必須先讓他們知道,他們的宗教是虛假的,他們是劣民,然後才有可能成為基督徒。”圓這正是孟德斯鳩為中西文化交往者指出的實踐路徑。孟德斯鳩通過對歐洲歷史及其所蒐集的世界歷史片段分析。根據“品德”“榮譽”與“恐怖”的標準.把人類政治實踐分成共和、君主和專制三類政體。然而,面對來華傳教士傳遞給歐洲的“中華帝國的政體是可讚的.它的政體原則是畏懼、榮譽和品德兼而有之”的信息,與“我所建立的三種政體的原則的區別也就毫無意義了”的尷尬。面對中國歷史上一以貫之存在的法制傳統、監察體系、選官制度的客觀事實,孟德斯鳩卻依然根據“君主政體以及一切寬和的政治同基督教是比較能夠合得來的”邏輯,得出“中國是一個專制的國家,它的原則是恐怖”的妄斷。法國歷史學家艾田蒲對此質疑道:“同一個作者,一會兒給中國套上暴政的模式,一會兒又給中國套上君主立憲的模式”,卻又承認中國擁有“只有在民主政體下才起作用”的彈劾機構, “難道這不讓人覺得困惑嗎?“時而把惡劣的君王,亦即把暴君的生動典型作為理論依據.時而又把自己的那套理論建立在中國人對仁君的看法上.這不正是孟德斯鳩的所作所為嗎?”在此,孟德斯鳩以“理性”的方式,做着與索隱派傳教士非理性方式本質相同的工作。他開了以“理性”為掩護粗暴對待中華文化的先河。然而,孟德斯鳩在建構其資產階級“法的精神”過程中,傳教士西傳的中國典籍、歷史文化、政治法律,呈現在西方人面前的文官制度、科舉取士、監察制度、嚴厲執法、淳樸民風等文化圖式,不僅為資產階級重新解釋世界的“法的精神”確立提供了豐厚滋養,也為資產階級打破封建專制而改造世界提供了歷史借鑑。

德國思想界從萊布尼茨開始一直到黑格爾,他們的哲學無不受中國文化的影響。赫爾德曾説:“中國的哲學.首先是中國的政治道德學在歐洲備受歡迎。德國的萊布尼茨、比爾芬格、沃爾夫都對它表示了關注。”國曾被尼采譏諷為“哥尼斯堡中國人”的赫爾德老師——康德。他在鄙夷中國語言、科技、生活方式的同時,對中國文化並不陌生。康德一方面默默吸收中國儒家哲學來建構其批判哲學,另一方面又積極繼承索隱派傳教士的“納中入西”思維。朱謙之認為康德的《純粹理性批判》受儒家哲學的影響,張允熠認為康德的《實踐理性批判》更受儒家哲學影響,其哲學與中國文化的關係是不言而喻的。這也正是尼采針對康德運用德國思維表達儒家精神而譏諷其為“哥尼斯堡中國人”的原因吧。

到黑格爾時.在他建構的以El耳曼文明為中心、以其哲學為“絕對理念”的話語體系中,他把包括中國在內的“東方世界”置於人類歷史演進的“幼兒時期”,並對中國歷史、政治、科學文化藝術、法制及哲學進行全面否定,得出中國歷史是“非歷史的歷史”、 中國政治是“君主的專制政體”、中國的法制是“沒有榮譽心”固、中國哲學“不屬於哲學史”的全面否定結論。由此黑格爾把以中國為首的“東方世界”納人其以“日耳曼世界”為終點的“歷史哲學”之中,東西方文明進化邏輯的哲學建構至此完成。然而,黑格爾在批判中國歷史文化建構其“絕對理念”的過程中,作為其哲學的精華——辯證法。正是在對康德哲學批判的基礎上,繼承了被費爾巴哈稱為“古代東方的同一性孕育在日耳曼土地上”的謝林“同一哲學”,才完成其富有辯證精神的“絕對理念”在自然、社會和精神領域的統一。這一切的發生與耶穌會西傳的易老智慧、儒家哲學不是沒有關係的。

至此。中國文化在西方世界面前,一方面是被資產階級思想家完全消融進資本主義精神的“自我”之內而不見蹤影.西方實現了對中國文化的消化融合:另一方面是中國文化被資產階級思想家大肆批判、全面否定,西方世界完成了對中國文化在隔絕狀態下的精神征服。這不僅是孟德斯鳩為使中國人成為基督徒而提出的使中國人相信“他們的宗教是虛假的”“他們是劣民”的邏輯的必然結果。也是黑格爾對其“一個人如果把從別人那裏學來的東西算作自己的發現,這也很接近於虛驕。他愈是容易相信從他人學來的東西.他愈要反對或貶斥那些東西。或者寧可説,他是被刺激起來反對它們的。因為他的見解是從別人的見解裏創造出來的”邏輯的自然結果。

4、炮火下的碾壓: “西學東漸"與“基督征服"

中西文化自耶穌會東來再次相遇後,由於在思維方式、世界觀、人生觀及價值觀上存在巨大差異。中國社會對西方文化的瞭解和接受基本都侷限於少數個體的器物層面。現實正如康德所説: “數學及其他的科學知識為在中國傳播福音做出了貢獻,但未帶來科學上的奇蹟”。在精神層面,中西之間的衝突和對立從未停止。這主要表現在兩個層面:從中國自身文化間的關係看,衝突從利瑪竇設置的“先秦儒學”與“宋明儒學”的對立開始,中經傳教士“納中人西”的理論虛構,資產階級思想家對中國文化的批判否定.到清末民初完成中國新文化與舊文化的對立:從中國與西方文化間的關係看,衝突從利瑪竇為維護基督教“一神崇拜”的原則性而“排理”“拒佛”“斥道”開始。中經傳教士“納中人西”的理論虛構.資產階級思想家對中國文化的批判否定,到清末民初完成“中學”與“西學”的對立。在表現形式上,衝突由隱晦走向公開。由中西間的雙向爭論轉向西方對中國的單向批判。在內容上,衝突由聚焦“禮儀”的局部爭論,到對中國文化的全面否定,接着便是西方傳教士倚恃資本主義的堅船利炮。發起對中國文化的全面碾壓。藉助中國文化打倒封建神學、完成精神再造後,資產階級於18世紀末至19世紀初,逐步在西方站穩腳跟。融合中華文明的資本主義社會生機勃勃. “資產階級在它的不到一百年的階級統治中所創造的生產力.比過去一切世代創造的全部生產力還要多,還要大。”在資產階級逐利本性的驅使下,西方列強加快了殖民世界的步伐。1840年鴉片戰爭,英國殖民者以其堅船利炮洞開古老中國的大門。接着列強通過發動中法戰爭、第二次鴉片戰爭、甲午戰爭、八國聯軍入侵北京,逐步把中國由主權獨立、經濟自足的國家。轉變為半殖民地半封建國家,中國人被迫“睜眼看世界”,由此開啓了中國與世界文明加速融合的新徵程。在此過程中。以傳教士為主體的西方文化徵略者。在列強炮火的掩護下,在不平等條約的保護中,加速着“納中入西”策略的實施。隨着西方整體實力在清朝中後期逐步超越中國,來華傳教士文化征服中國的目的開始變得毫不掩飾。英國傳教士楊格非1877年聲稱: “我們來華不是為了開發資源。不是為了促進商業”。我們來到這裏,是“為基督征服中國”。@有人曾問擔任中國海關總税務司的英國人赫德如何防止中國發生“反外暴亂”時,赫德回答:“要麼瓜分中國.要麼使中國皈依基督教”。 1886年美國“學生志願國外傳教運動”的主要策劃者穆德,在黑門山舉辦的“大學生暑期聖經學校”中聲稱: “你們不要把差會看作僅僅是一次毀滅性的遠征。而應當看作是一場征服別國的戰爭”。因此,清末來華傳教士根據中國社會上下不同時期的社會需求。在遵循“利瑪竇規矩”的基礎上.積極地進行着符合時代的“納中入西”工作。

首先是以科技為媒介,納科學於“基督”。在清末傳教士開辦學校、普及西方實用科學知識的過程中.他們往往把傳人中國的西方實用科學知識納入基督教的教義之下。美國傳教士狄考文主張:“如果科學不是作為宗教的盟友。它就會成為宗教最危險的敵人。”他要求教會學校不要讓“異教徒或基督教的敵人來開動這個強大的機器”。另一位傳教士愛菲爾認為: “中國確實需要西方學者所傳播的哲學和科學。但中國必須從基督教傳教士那裏獲得這些知識”。在此,來華傳教士對傳人中國的、作為傳教媒介或同化中國手段的西方科學和哲學是充滿顧慮的。為緩解科學與基督教的緊張關係。來華傳教士們試圖以“一種寧靜的方式”來改變中國人的思想。李提摩太把科學稱為“上帝之律”,狄考文把科學知識稱作“上帝特別賦予教會打開異教邪説大門的工具”。斯特朗更稱科學技術為上帝在近代的“新預言”。然而.令傳教士始料未及的是。他們播撒的科學種子不僅沒有引起國人特別是上流人士對基督教的青睞,反而成為他們抵制基督教的有力武器。其次是開辦學會,引領中國政治改革進程。對於清末中國社會為“自強”“求富”“救亡”而產生的強烈“維新”願望,來華傳教士緊緊抓住中國士大夫對“西學”的迫切需求。 “廣西國之學於中國”。廣學會督辦李提摩太就以發展中國出版業為載體,加緊干預中國政治的活動。他要求《萬國公報》成為宣傳傳教士“維新”主張的陣地。他指出:“我們認為一個徹底的中國維新運動.只能在一個新的道德和新的宗教基礎上進行。……只有耶穌基督才能供給中國所需要的這個新道德的動力”。回然而,李提摩太所設計的維新路徑不管是由“英國來治理中國”或是由兩國或兩國以上來共同治理中國,都不是要把中國引向現代化.而是要把中國變成西方列強的附屬國。

最後,編造儒學與現代化對立的邏輯,影響中國未來。面對清末中國社會上下強烈的“維新”“救亡”願望.來華傳教士積極構造儒學與現代化不相容的邏輯。試圖誘迫中國社會與以儒家為核心的傳統文化決裂。在這個過程中,美國傳教士謝衞樓構造了中國文明和基督教文明“無法妥協”的邏輯:衞三畏鼓呼基督教在成為中國社會基礎之前,“中國人肯定繼續遠遠地落後於基督教國家的人民”。李提摩太把中國“成為萬國之玩物”“供萬國劫掠”的原因,歸之於“中國信儒”;林樂知更詛咒儒家宗旨為“以給人為善故其束縛人之力”,指責儒教使國人“循規蹈矩”.使國家“守舊不變”而“不能有維新長進之望”。

在來華傳教士構建的儒家與現代化不相容邏輯誘迫下,在“優勝劣敗,適者生存”的生物進化論濡染中.在救亡圖存的巨大壓力面前。大批的中國知識分子對自身文化的自卑意識從原來的器物層面轉向制度、觀念、行為甚至語言等各個層面, “一時非儒、批儒的聲音不絕於耳,最後形成‘打倒孔家店’的震天吶喊”。在中西文化交流競爭過程中,我們不能否認的是,來華傳教士在傳播西方實用科技、開學會、印書籍、辦學校而促成的“西學東漸”,客觀上加速着中國社會對自我及世界的認知和改造進程。雖然來華傳教士的本意是為“基督征服中國”,但它起到的作用與17一18世紀“中學西被”對推進歐洲歷史演化進程的作用是一樣的。在此過程中,雖然歷史的境遇不同,文化交流的主體也不同,來華傳教士傳人的西方文化也並非都是中國社會所需,但它卻大大激發了中國人向世界尋求真理的動力和慾望。人類文明融合演化的歷史是如此驚人的相似!如果説近代以來.來華傳教士在中國興學會、印書籍、辦學校、倡改良具有文化交流層面的意義.那麼在文化交流中。來華傳教士離間儒家文化與基督教文化的關係.構造以儒家為核心的中國文化與現代化對立的邏輯。就具有明顯的文化征服意義。如果説西方的文化誘迫是“軟征服”,那麼西方列強的武力進攻就是“硬征服”。他們軟硬兼施,互相配合,致使中國人對自身文化的自信陷入了深深的危機。