藏着兔猻的花花世界,風中飄來地中海的氣息_風聞

猫盟CFCA-猫盟CFCA官方账号-民间野生猫科动物保护联盟2021-09-22 22:04

荒漠可以有多荒?

“寸草不生” “不毛之地”都是它的形容詞。

內蒙之行,子馭將目光聚焦在荒漠裏的植物。

荒漠裏的植物,稀疏、不起眼,在乾旱逆境中頑強存活。

荒漠裏的植物,別緻、驚豔,在生命禁區照樣演繹着進化之美,為荒漠點綴出無可替代的魅力。

荒漠不荒。

迷上了荒漠植物的子馭 ©熊吉吉

內蒙之行,意在填補空白:除了貓科動物的調查是空白,中國荒漠區植物在我的認知裏也是。

因此即使是秋風起的八月底,只要有點綠色的生物,都足以讓隨行的我充滿期待。

車過了呼和浩特,沿着陰山南側一路往西,中學課本里的敕勒川離城市竟是如此之近。

那“風吹草低見牛羊”的景象當然已被村鎮替代,可我震驚於,古時這裏的草竟能高到沒過牛羊的程度。

高速路另一側的陰山,雖然不能算全披上了綠色,倒也點綴着稀疏的樹木,還算是留着温帶季風的最後一點眷顧。

“這些地方就應該有兔猻。”大貓一邊開車一邊自信地説。

再往西,可真就是從太平洋來的水汽難以潤澤之地了。

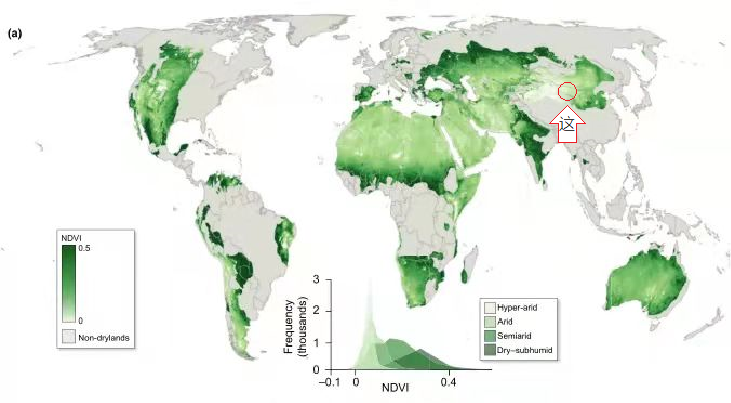

我們要去的區域雖屬於內蒙古(大致位置是圖中紅圈),但離世界上與海最遠的新疆也不遠了。

這些地方的植被指數,甚至少於撒哈拉沙漠的平均水平,和智利北部的阿塔卡馬沙漠差不多。

用來比較單位地面上有多少綠色的一種植被指數(NDVI)在世界乾旱、半乾旱區域的分佈。這次調查的地方屬實很白了,幾乎只有南疆、海西和肯尼亞段的東非大裂谷的植被比這更少。圖源:Maestre et al. 2020 | New Phytologist

一路不停開到了巴彥淖爾(蒙語“富饒的湖泊”)市,過了烏梁素海(“紅柳生長的湖”)之後,大地重回綠色。

這裏屬漢武帝設的朔方郡,黃河向北漫出的許多分支,被狼山阻隔,最後又匯入烏梁素海回到河套幹流,灌溉出了有“塞上糧倉”之名的後套平原。

後套平原的清晨,狼山的南部因為黃河而成綠洲,翻過埡口便是一片黃沙了 ©子馭

然而我們所在的綠洲已經被荒漠包圍:狼山以北便是茫茫戈壁,以及靠近蒙古國邊境的巴音温都爾沙漠。

河套以南是庫布齊沙漠和毛烏素沙漠,再往西越過戈壁是雅布賴山,它的南邊是騰格裏沙漠,北邊則是巴丹吉林沙漠。

從狼山到蒙古國邊境,一路盡是這樣的戈壁景象 ©子馭

唯一的大樹

當我們不再趕路,終於有機會細看植物時,能看到的大樹似乎只有一種:旱榆 (Ulmus glaucescens),有些時候方圓幾公里只有一棵。

旱榆(Ulmus glaucescens),比例尺是鸛總和貓總管兩個總字輩的人類 ©子馭

出現在這裏很難不讓善男信女掛紅布膜拜的榆樹們,可能是林鳥們在這荒原上僅有的棲息地 ©子馭

它的葉子長這樣 ©子馭

鑑定它是旱榆是因為葉子細小、側脈更少、花序更稀疏(雖然這個季節乾枯的榆錢都掉得差不多了,沒拍得好圖),而且榆樹本樹(U. pumila)在這麼旱的地方長不成如此雄壯。

狼山的山谷裏,但凡能匯集點水的地方,可能前面提到的榆屬兩種都有,沒有一棵棵地湊上去看,就通稱為榆樹吧。

溝谷裏的樹明顯多一些 ©子馭

帶刺的灌木

喬木就算説完了,剩下能歸類為灌叢的植被型,一路向西能見到:蒙古扁桃、檸條、白刺。

其實前兩個也一身都是刺。反而大家熟悉的紅柳(檉chēng柳屬植物)和梭梭灌叢除了人工種植的在這一帶不多見。

蒙古扁桃(Prunus mongolica) ©子馭

新晉國家二級重點保護植物蒙古扁桃(Prunus mongolica),是狼山上主要的灌木,果子也沒得吃,估計比更靠近西亞的親戚扁桃(P. dulcis,即“巴旦木”)還乾癟(野外見着別亂吃,保護它也保護自己)。

薔薇科是個基本上安全的科,但有些種仁有毒,“苦杏仁味”可不是説着玩的,而且你不一定能認對。這裏薔薇科的皮孔和枝刺暴露了它的身份。

雅布賴山上也有一些蒙古扁桃灌叢,比例尺是高大的吉吉 ©子馭

狼山還有種雅布賴山沒有的灌木,只在小氣候剛剛好的犄角旮旯裏才有。它是灌木鐵線蓮 (Clematis fruticosa),難得的好認的花!

這個犄角旮旯就有一棵,比例尺是不那麼高大的我 ©熊吉吉

灌木鐵線蓮的花 ©子馭

而你們在螞蟻森林裏種的檸條,其實是豆科的一種錦雞兒:檸條錦雞兒(Caragana korshinskii)。

那兩個內卷的果皮是豆莢乾裂以後,種子掉出,掛在那裏的樣子。

檸條錦雞兒(Caragana korshinskii)

叫“檸條”難道是因為它會“擰”?©子馭

錦雞兒屬是沙地裏常見的灌木,有時因為它們的生長沙子會固定成團,上面又長出另一種植物。

其中一種可能是毛刺錦雞兒(C. tibetica),我打賭你用識圖軟件能把它認成刺柏……枯萎的花是我們可憐的還能鑑定到豆科依據。

前面兩種都是錦雞兒屬,背後灰綠的是檸條 ©子馭

僅存的一點花讓我們能鑑定到豆科 ©子馭

還有一些更低矮的豆科灌木是貓頭刺(Oxytropis aciphylla),來自棘豆屬,有時和前面的毛刺錦雞兒很容易混淆,比如還沒長成一個球的時候。

也不知道哪裏像貓頭了,但要真正一眼看出它和毛刺錦雞兒的去別還得在花期來,貓頭刺的花紫,錦雞兒的花黃。

貓頭刺(Oxytropis aciphylla),這陣仗像極了刺蝟 ©子馭

還沒長成一個球的時候是這樣,和毛刺錦雞兒很容易混淆 ©子馭

最後,幾乎能在流沙旁邊生長的灌叢,就是白刺(Nitraria tangutorum)了。

在水分稍微豐富點的地方,白刺是我們此行能大量看到的灌木中唯一正值果期的。

白刺(Nitraria tangutorum)

白刺的果實,能吃、好吃,可以直接吃或者做果汁、醬,沙漠求生的救星 ©子馭

白刺這個隨意的名字竟然成了一科之長,這對我來説是個加新的科:分****子系統學把傳統上屬於蒺藜科的白刺和駱駝蓬等屬拉出了一個主要分佈在地中海到歐亞大草原,也帶點墨西哥和澳大利亞乾旱區的類羣。

此行中遇到的很多類羣其實都有相似的分佈類型。

白刺科(Nitrariaceae)的分佈 圖源:APG website

另一個白刺科代表是駱駝蓬屬(Peganum)的駱駝蒿(P. nigellastrum),還處在另一個植物區系思維裏的我初見時以為這是什麼天門冬,小心避開刺一捏,果子乾巴巴的不能吃。

駱駝蒿(P. nigellastrum) ©子馭

灌叢建羣種就這三家了。其它零星的小灌木,即使存在,也只能是荒漠的點綴。看到沙地裏抱團的植物,很難不讓人想到培養皿上的菌落。

在物理規律的大背景下,複雜的“高等植物”其實和單細胞生命也沒什麼兩樣——保水、保持細小、低矮、灰撲撲的,是這裏的生存之道。

即使是這樣,植物們還是開出了那些花兒。

荒漠裏的花兒

比紅柳更矮小的檉柳科植物在這裏更常見,它們叫做紅砂(Reaumuria soongarica),幾個毫米大小的葉子覆蓋着它分泌出的鹽鹼,看上真的如砂粒一般。

然而陽光照亮這些粉色的小花,很顯然它們已經得到了充足的傳粉,子房發育成的果實正飽滿。

紅砂(Reaumuria soongarica),紅色的是果實 ©子馭

花未敗,果初結 ©子馭

絢爛者有豆科的甘草(Glycyrrhiza uralensis),它靠地下甘甜的根莖裏的儲備,在盛夏綻放後就又歸於寂靜。

甘草(Glycyrrhiza uralensis) ©子馭

類似的還有紫草科的灰毛軟紫草(Arnebia fimbriata),以及石竹科的荒漠石頭花(Gypsophila desertorum)。

灰毛軟紫草(Arnebia fimbriata) ©子馭

荒漠石頭花(Gypsophila desertorum) ©子馭

這兩種白中沾紫的花朵能憑藉地下的儲備,在空無一物的荒地裏長出這樣的尺寸,實屬難得。

也有纖弱的草本需要藉助別的植物的廕庇,比如芸香科的北芸香(Haplophyllum dauricum)以及石蒜科的蒙古韭(Allium mongolicum)。

北芸香(Haplophyllum dauricum) ©子馭

蒙古韭(Allium mongolicum) ©子馭

雖然蒙古韭,也就是一些餐館的“沙葱”,可能在更東邊的地方成片生長,大概是能因為氣味不好而被牛羊放過。

但在來自駱駝的強大選擇壓作用下,這裏它們自帶的化學防禦不管用了,只能藉助別的灌木的物理防禦生存。

荒漠灌木裏最成功的可能是霸王。

霸王(Zygophyllum xanthoxylon) ©子馭

它自帶三稜翅的蒴果大多已經被風吹得離開母株,成了獨立的“小霸王”,感覺此行中到處都是。

我並沒有在文獻中找到這樣叫它的原因,這命名和荒漠石頭花一樣,非常硬核。

硬核(Scleropyrum wallichianum),圖文無關(怎麼可能有關,這裏這麼綠,是西雙版納的勐臘!)圖源:黃建 | PPBC

霸王罩着的小花:黃花補血草(Limonium aureum) ©子馭

蒺藜科(Zygophyllaceae)也來自霸王的屬名,可惜不叫“霸王科”。

中文科長蒺藜(Tribulus terrester)長這樣:花左下方的果實已經發育成了一個小流星錘,“鐵蒺藜”這種武器的靈感來自於它。

蒺藜(Tribulus terrester ) ©子馭

也有很多值得一看的物種,已經繁殖過了,只能通過殘餘的外形猜它們鮮活時的樣子,畢竟這個季節有點晚了。

比如這個應該是茄科的中亞天仙子(Hyoscyamus pusillus),僅有宿存的花萼了。

雖然中國植物誌只記載它在新疆分佈,但看這花萼開展的氣質,應該沒錯,嗯,新分佈,或者過去大家沒仔細來看。

中亞天仙子(Hyoscyamus pusillus) ©子馭

還有這個花果期過了風乾了的列當科肉蓯蓉屬(Cistanch sp.),它們寄生在別的灌木根部,繁殖完事了就凋萎,現在看不出是哪個種了(真不知道有什麼能以形補形的)。

肉蓯蓉屬(Cistanch sp.)一種 ©子馭

不曾見識過中國荒漠植物的我,突然有一個錯覺:那是地中海的氣息。

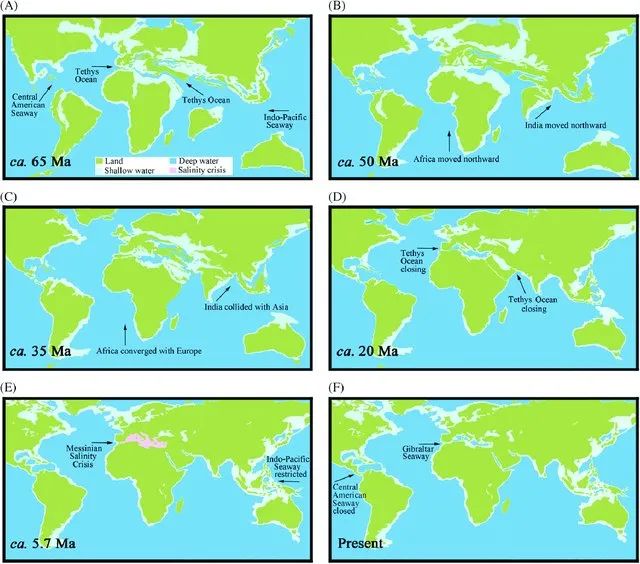

那些花兒,不論肉蓯蓉屬、紅砂屬等西亞到地中海分佈的類羣,還是天仙子屬、軟紫草屬的地中海-喜馬拉雅間斷分佈,甚至駱駝蓬屬、白刺屬、甘草屬、擬芸香屬的地中海到世界其它地中海氣候地區的間斷分佈,揭示着這裏的沙漠,與古地中海似乎有那麼一絲聯繫。

其實,此行中看到最多種類的植物仍然是禾本科和菊科,不過由於眾所周知的原因(難認!),我們假裝接下來要介紹的才是重點……

在3500萬年前的漸新世,今天我們熟悉的草原開始在歐亞大陸上擴張,而接近今天新疆的區域還是特提斯洋邊的淺海。

2000萬年前,喜馬拉雅山隆起的中新世,偶蹄目把奇蹄目拉下食草動物的王座,在亞歐大陸深處,也還有古地中海的碧波。

當乾旱和寒冷最終在進入冰期循環的更新世降臨時,一些當年地中海邊的植物適應並生存了下來,形成了今天我們能在新疆、內蒙的荒漠裏能看到的獨特區系。

6500萬年前到現在的海陸分佈格局。隨着南北大陸的碰撞,貫穿歐亞的特提斯洋(Tethys Ocean)漸漸縮小為古地中海,最後隨印度與非洲到達今天的位置而徹底被封在歐洲以南。圖源:Hou & Li 2017 | Biological Reviews

當然,不全是地中海區系的精彩,也少不了一些我們熟悉的科的荒漠代表,比如整個北半球廣佈(現在併入莧科)的藜科植物也是我們熟悉的耐旱耐鹽鹼先鋒。

常見的有好幾種豬毛菜屬(Salsola sp.)植物(並沒看出來哪個種,也沒看出哪裏豬毛了)以及同科名字更好聽的霧冰藜(Bassia dasyphylla)。

看不出“豬毛”的豬毛菜屬(Salsola sp.)植物 ©子馭

霧冰藜(Bassia dasyphylla) ©子馭

這裏的霧冰藜雖然矮小,但我一廂情願相信着它們凝結的霧和冰也許是滋潤變色沙蜥(Phrynocephalus versicolor)的水源。

霧冰藜還有另一個名稱叫五星蒿,在那些它們長得更高的地方,人們看到了它五角星形的果實,想到了蒿子的形狀,可惜這次不在季節。

變色沙蜥(Phrynocephalus versicolor) ©子馭

雖然這幾乎是世界上植被指數最低的地方還有很多植物可以講,但你們一定已經不缺證據來看到荒漠裏的生機了。

如果植物還不夠,就用上面這張動物的圖來結尾吧。