差點叫停《人民的名義》的省政法老虎, 害怕這劇的另一層含義 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-09-25 21:03

✪ 述堯、戍安

✪ 述堯、戍安

【導讀】近日,江蘇省委原常委、政法委書記王立科被通報開除黨籍和公職。據電視劇《人民的名義》總監製回憶,王曾強烈干預,試圖使該劇停播;而劇中省委政法委書記高育良和省公安廳長祁同偉的所做所為與他均有偶合之處。當事人的欲蓋彌彰,揭露了眾多落馬官員濫權時的普遍説辭,即假借代表人民來利用人民,將人民弱化為“被動的客體”。這也是一些影評者對該劇的質疑:人民的能動性被低估,“人民”是否淪為了“名義”?

**本文則認為,重申“人民”的至上性,恰恰是該劇主題。**在劇中,大風廠工人是最符合傳統觀念的人民羣體,而退休幹部陳岩石並不在這一傳統判定之內,原因之一便是他最初代表市委與工人談判,扮演了代表人民卻外在於“人民”的中介角色。後來陳岩石通過對峙行動返歸到“人民”之中,而高育良和祁同偉卻蜕變為假借革命信條的專家官員,在權鬥中徹底遺忘了“人民”。祁同偉最大的悲哀,就在於他曾比任何人都更真切地置身於“人民”之中,卻又背叛了他的出身和孤鷹嶺事件中向他展示的“真理”,也背叛了“人民是天地”的政治覺悟。

這類敍事在《人民的名義》之中時時閃現,比如二次送匿名信的丁秀萍,通過由初次被動,再次主動的行為轉換,返歸到“人民”之中。這揭示了“人民”不僅由典型的“工人階級”所承擔,**每個“公民”都可以通過“行動”,跳出自身利益關聯的束縛,自我確立為“人民”。正是在這意義上,“人民”始終在場,而不限於某個階層或羣體,人民的主體性由此顯現。**這或許是《人民的名義》等反腐劇的實質意義。

**本文為文化縱橫新媒體特稿,由作者授權原創發佈,原題為《<人民的名義>,或“人民”的顯現》,**僅代表作者本人觀點,供諸位參考。

《人民的名義》,或“人民”的顯現

2017年,由周梅森同名小説改編的電視劇《人民的名義》引發了“全民追劇”的熱潮;由於反腐劇已多年未見,加之尺度較為大膽,這部劇播出後激起了一波又一波此起彼伏的討論,其中不乏令人“不安”的評論。最為令人“不安”的評論或許是,“人民”在劇中只是無助的弱者、被動的客體、邊緣的存在,“人民”,淪為了“名義”。

“人民”只是“名義”嗎?不,**我們要把對《人民的名義》帶給觀眾的那種直觀感受,通過闡釋顛倒過來,循名責實,抓取“人民”作為政治主體在劇中顯現的那些瞬間,抓取形式背後的內容,名義背後的實質。**我們既要把“人民”理解為任何限定性的形式或手段都終究不能遮蔽的必然存在;這就是説,就這部劇作為一種文學形式而言,它試圖通過敍述政黨以“人民的名義”在其自身內部展開“反腐”而代表/代替“人民”的行動,然而,“人民”又是這部劇的必然存在,並始終從形式的縫隙裏和敍述的側面湧現出來,更重要的是,重申“人民”的至上性,正是這部劇的主題。

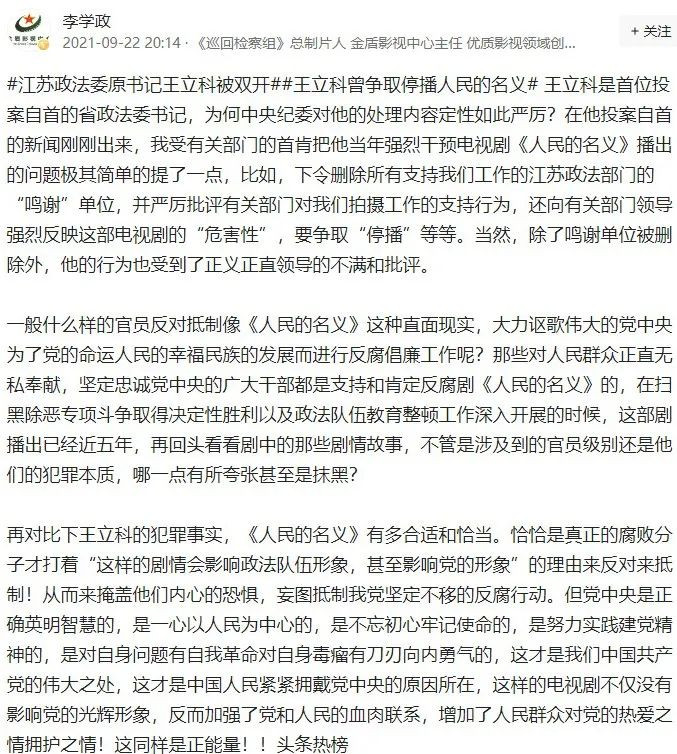

(《人民的名義》總監製在獲悉原省委政法委書記被雙開後發文稱:該書記當時就想讓《人民的名義》停播)

(《人民的名義》總監製在獲悉原省委政法委書記被雙開後發文稱:該書記當時就想讓《人民的名義》停播)

▍作為“人民”的工人階級

《人民的名義》圍繞着大風廠事件層層展開,而大風廠工人則是這部劇唯一集中出場的“人民”。大風廠本是國企,在國企改制的大潮中改制成功,大部分股權由資本家蔡成功所得,而大風廠工人則佔股40%,由於資金週轉問題,蔡成功被腐敗官員丁義珍和資本家高小琴合夥欺騙,導致大風廠所有資產都被侵吞,工人所持股份也被非法轉移。於是,在前省檢察長陳岩石、工人代表王文革與工會主席鄭西坡的合力組織下,工人組織起來,反抗對大風廠的強行拆遷,最終,經過多方周旋,大風廠事件得到圓滿解決。

**大風廠工人是《人民的名義》中“人民”的主要內容,作為工人階級,他們也是共和國政治中“人民”的經典內容。**表面上,曾經作為國企的大風廠的工人並沒有呈現出“人民”政治性的一面,或者説,並沒有呈現出經典意義上的工人階級的階級意識。他們雖痛恨貪官丁義珍和資本家蔡成功、高小琴,但他們的組織和行動彷彿都只是在單純地維護自身的經濟利益,他們作為工人集體的階級意識和“人民”的主體性,並沒有獲得電視劇的明確呈現。

首先意識到大風廠工人是“人民”的,是退休幹部陳岩石。陳岩石年輕時是老革命,為了革命而不懼犧牲,後來從事政法工作多年,始終堅持理想信念,為人民服務,心上始終都把人民羣眾放在第一位。正是因為這位老革命既與人民羣眾保持血肉聯繫,又曾是黨政高級幹部中的一員,兩處周旋,大風廠事件才能成功解決。縱觀陳岩石的一生,他是一位政治意識極強的老革命,這就是説,他能夠意識到,曾經的國有企業大風廠裏的工人,就是人民共和國憲法中的工人階級,就是“人民”的基本構成。**在這裏,電視劇刻意地以國企工人作為這部劇中所處理的“人民”的主要內容,恰恰帶出了社會主義政治傳統所內涵的階級視野。在這種階級視野中,“人民”是通過階級及其構成來界定和描述的,而政黨只有作為階級的代表才能獲得合法性。**正是在這個意義上,他作為老革命幹部,必須挺身而出,成為大風廠的工人階級的代表,也是在這個意義上,他才代表了“人民”。

**從陳岩石的“人民”立場出發,不能簡單地將大風廠工人們與政府授意下進行拆遷的推土機的緊張對峙,視作一場典型的維權抗爭。**其一,工人們的抗議,是道德的(效率不能罔顧公正)、政治的(工人的主人翁地位必須得到維護)、集體的(大風廠的未來必須得到安頓),不是簡單的法定個人權利被侵犯後的維權抗議。按照簡單的法律邏輯,就會落入“廠子照拆、官司照打”的陷阱。固然,在整個大風廠事件中,陳岩石的立場都是要合法、合理地維護工人權利,一方面勸阻工人的激進行動,另一方面敦促政府公正處理工人股權問題。但他始終不僅僅是把工人的抗議當作維權的法律問題,而是將其作為資本與權力相互勾結、日益與人民羣眾對立起來的社會總矛盾的爆發點之一。在這裏,陳岩石深刻地意識到“人民”的政治性,意識到“人民”的階級構成和這種階級構成所必然包含的階級矛盾和幹羣矛盾。陳岩石的“人民”想象,並不是抽象和空洞的,不是以消解“階級”為代價的。

在這個意義上,陳岩石代表市委和工人談判,最後卻主動帶領着工人,高舉火把擋在推土機面前阻擋拆遷,這一幕顯得意味深長。陳岩石的形象,本身脱胎自政黨內部,象徵着政黨對真實在場的“人民/階級”的回應。

在這個意義上,陳岩石代表市委和工人談判,最後卻主動帶領着工人,高舉火把擋在推土機面前阻擋拆遷,這一幕顯得意味深長。陳岩石的形象,本身脱胎自政黨內部,象徵着政黨對真實在場的“人民/階級”的回應。

然而,在後革命的當代,陳岩石這樣的老革命終將逝去,如果後輩不能繼承革命先輩,陳岩石將更多地作為一個象徵和一個虛幻的中介而存在,**更有甚者,陳岩石的後輩很有可能蜕變為假借革命信條的治理專家,其存在目的只是為了掩蓋或調和階級矛盾、幹羣矛盾。**因此,我們不能不把陳岩石構想為一個凝聚點,一個位置,一個代表“人民”的空位。也就是説,如果不能由新的具有政治意識和人民立場的幹部官員所源源不斷地填充,那麼這個凝聚點,這個位置,這個空位,必將重新從代表“人民”因而外在於“人民”的地方,返歸到“人民”之中,由作為主體和整體的“人民”的政治行動所重新界定。正是在這個意義上,陳岩石不僅是革命理想的當代傳承,他也是作為一個象徵而存在,更是作為一個召喚而不斷迴響。政黨需要修復其自身與人民的“代表性斷裂”,重建“人民”的階級視野,重新把握“人民”內部的階級關係及其矛盾,正是這一召喚的內容。

▍行動中的“人民”

“人民”的顯現,不只是由作為“人民”的典型代表“工人階級”所承擔,毋寧説,《人民的名義》試圖在此基礎上更激進地推進一步,它試圖揭示,每個“公民”都可以通過“行動”,自我確立為“人民”。

電視劇極富意味地突出了兩個例子。第一個是省檢察院內部的女宿舍管理員丁秀萍。這個小角色的設置,似乎是在複雜的權力鬥爭中的一個插曲:反貪局長侯亮平因堅持徹查貪官而被栽贓嫁禍,暫時停職接受調查;這時,丁秀萍受人委託,將檢舉省政法委書記高育良的信件,偷偷塞到了正在接受調查的侯亮平的房間門縫。**儘管有被利用的成分,但她冒險送信,不是因為她被人收買,而是因為她認為檢舉貪官義不容辭,自己應該參與到反腐敗的鬥爭中。如果説第一次送信還只是偶然,那麼第二次,丁秀萍則完全是主動所為:她在接受檢察院問詢後,出於擔心,自己又偷偷給侯亮平寫了一張提醒他反腐敗的危險的紙條。面對這兩次匿名信件的主人,侯亮平疑惑不解,脱口而出:難道是“朝陽羣眾”?“朝陽羣眾”如今成了當代人民羣眾的代稱,被視為人民羣眾嫉惡如仇、主動參與到犯罪鬥爭中的象徵。**丁秀萍就是這樣一位“朝陽羣眾”。然而,丁秀萍偷偷送信也讓我們聯想到革命年代,人民羣眾冒着生命危險,為八路軍送“雞毛信”。在《人民的名義》這樣一部呼喚革命年代的精神和信仰的主旋律大片中,這並不是胡思亂想,而是在暗示丁秀萍主動送檢舉信/雞毛信的那一瞬間,她被曾經的人民政治的傳統所召喚,她作為個體迸發出作為“人民”的主體意識。

第二個例子則更加張揚了“人民”的出場。劇中最大的一位反派、省公安廳長祁同偉在多方追捕、窮途末路之際,選擇在孤鷹嶺了斷自我。從侯亮平的敍述中,我們得知,早年祁同偉潛入孤鷹嶺的製毒村偵查,遭受毒販追趕,身中數槍,窮途之際聽到《一分錢》這首兒歌,找到了全村唯一沒有參與制毒的秦老師家,被秦老師藏在家裏加以掩護。祁同偉這樣回憶孤鷹嶺中被秦老師救助的經歷:“全世界無產者憑《國際歌》找同志,他憑一首兒歌在危難時找到了人民羣眾”(小説版本),他因此讚頌,“人民是天,人民是地”(電視劇版本)。換言之,在那四面楚歌的險境中,他發現了“人民”。秦老師,就是祁同偉所説的“人民”,或者説,就是祁同偉的“阿慶嫂”:在電視劇中反覆出現的革命樣板戲《沙家浜》中的《智鬥》唱段,講述的正是作為“人民”的阿慶嫂如何救助曾抗日的胡司令和新四軍。

第二個例子則更加張揚了“人民”的出場。劇中最大的一位反派、省公安廳長祁同偉在多方追捕、窮途末路之際,選擇在孤鷹嶺了斷自我。從侯亮平的敍述中,我們得知,早年祁同偉潛入孤鷹嶺的製毒村偵查,遭受毒販追趕,身中數槍,窮途之際聽到《一分錢》這首兒歌,找到了全村唯一沒有參與制毒的秦老師家,被秦老師藏在家裏加以掩護。祁同偉這樣回憶孤鷹嶺中被秦老師救助的經歷:“全世界無產者憑《國際歌》找同志,他憑一首兒歌在危難時找到了人民羣眾”(小説版本),他因此讚頌,“人民是天,人民是地”(電視劇版本)。換言之,在那四面楚歌的險境中,他發現了“人民”。秦老師,就是祁同偉所説的“人民”,或者説,就是祁同偉的“阿慶嫂”:在電視劇中反覆出現的革命樣板戲《沙家浜》中的《智鬥》唱段,講述的正是作為“人民”的阿慶嫂如何救助曾抗日的胡司令和新四軍。

應當如何理解這些人物身上的“人民性”?巴迪歐曾認為,現代政治是偽裝成普遍政治的“特殊性政治”,因為它試圖從差異中抽象出同一,試圖在多元利益中建構政治原則,它基於抽象的投票計數。**以計數結構再現的“人民”總是已經排斥了另一些人,並使得他們陷入非存在的境地,比如大風廠的工人,在資本、腐敗權力面前,在程序化、抽象化的社會結構中,他們作為被治理的客體和被計數結構排斥的單項,是無處申訴的,**即使是負載着社會主義政治想象的工人階級,也會被抽象化,從而被排斥;作為個體的丁秀萍和秦老師,無疑更是如此。**然而,真正的政治,天然就是羣眾的,政治具有內在的普遍性,它是“為着所有人的”,正是因為如此,每個個體都有能力通過具體的行動和事件,跳出自身利益關聯的奴役,在普遍的意義上自我確立為“人民”。**換言之,“人民思考”(People think),“人民”總是在思考,在“事件”後通過“行動”自我確立為政治主體,從而超越了差異,塑造真正的普遍性,因為差異無非就像“一箇中國貧農和一個年輕的挪威職員之間的許多不同,正如我自己和任何其他人一樣。許多,但不多也不少。”

丁秀萍和秦老師這兩個小人物的舉動超越了各自現實身份上的差異,他們用行動傳達了自己對普遍利益的理解和認同,並通過自我行動將自己確立為主體性的“人民”。在這種理解和認同中,我們能夠發現從革命年代貫穿到和平年代的政治主題:**政治始終召喚普遍在場的“人民”,並且力圖使自身呈現為這種在場的“再現”。在巴迪歐看來,這就是中國共產黨的“羣眾路線”:從羣眾中抓住跨越差異的一般化、普遍化,並在羣眾行動中反覆檢驗其正確性。**人民羣眾總是有超越政黨“再現”的潛力,他們是芸芸眾生中的一員,是普普通通的個體,散落時如一盤散沙,但他們時刻感受着不義、不公與不法,經由革命政治和人民政治的傳統的中介或導引,他們也時刻積蓄着作為“人民”的政治意識和主體意識,在某些意想不到的“行動”和“事件”中,**他們能夠瞬間從“一盤散沙”匯聚為“汪洋大海”,瞬間從個體轉化為“人民”。這是“人民”一直擁有的潛能,**這種潛能是被無數形式所表現同時也遮蔽的內容,是被無數能指所指涉但同時也疏離的所指。“人民”,置身於革命政治和人民政治傳統之中的“人民”,總是通過“行動”和“事件”,一次次自我顯現。

相比之下,祁同偉則是“人民”的叛徒。祁同偉本出身於貧苦農村,官場奮鬥中始終烙刻着底層人民的印記,而在孤鷹嶺這個標誌性的“事件”中,祁同偉又是如此深刻地發現了“人民”,發現了自己與“人民”的血肉聯繫。然而,“去政治化”的權力結構使他逐漸異化,使他從“人民”中脱離。作為一個反派,祁同偉最大的悲哀,就在於他曾比任何人都更真切地置身於“人民”之中,卻又在官場權鬥中更徹底地遺忘了“人民”。換句話説,他根本性地背叛了他的出身和孤鷹嶺事件中向他展示的“真理”,也背叛了“人民是天地”的政治覺悟。

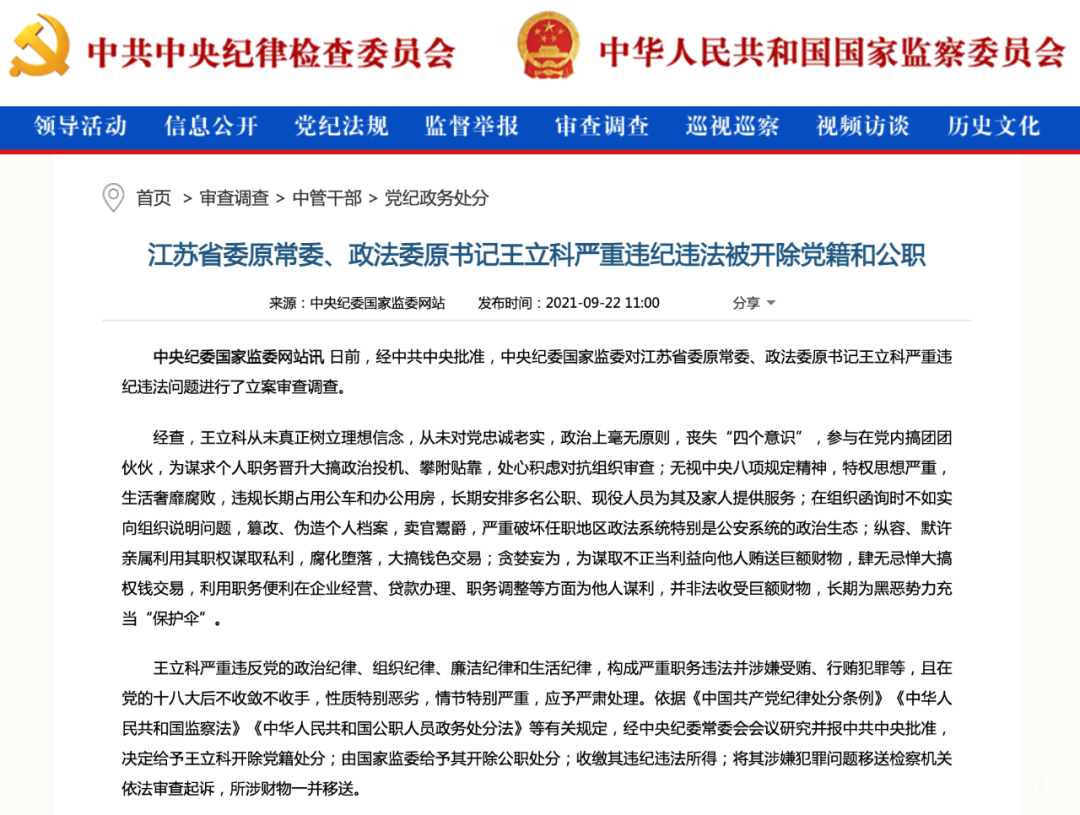

(2021年9月22日,去年10月主動投案的江蘇省委原常委、政法委書記被開除黨籍公職)

(2021年9月22日,去年10月主動投案的江蘇省委原常委、政法委書記被開除黨籍公職)

▍重新理解“人民”

《人民的名義》大結局中,為人民的利益奮鬥了一輩子的陳岩石逝世,省委書記沙瑞金在追思會上總結陳岩石留下的政治遺產:革命前輩在和平時期與人民羣眾依然保持着血肉聯繫。在新的時期,沙瑞金語重心長地説,“我們都有一個共同的名字:人民!人民就是你我他”,然後鏡頭依次掃過在場的黨政幹部和工人代表。**“人民就是你我他”,我們應當把這句看似消解了“人民”的政治內涵的判斷把握為一種啓示,啓示我們重新理解“人民”。**的確,“人民”既是一個政治概念,也是一個歷史概念。

新民主主義革命時期和毛澤東時代,“人民”是由階級定義的,階級的劃分就是界定人民的具體方式。正是在這意義上,1949年,毛澤東在《論人民民主專政》中宣佈,“人民是什麼?在中國,在現階段,是工人階級,農民階級,城市小資產階級和民族資產階級”。換言之,以工農聯盟為主體的階級聯合,構成了“人民”。改革開放以來,“人民”逐漸“去階級化”,逐漸被社會經濟身份所定義,“人民”開始“全民化”,正如1980年《人民日報》的一篇社論所宣稱的:“人民”,就是“除一小撮敵對分子外的全體人民羣眾,包括廣大的工人、農民、士兵、知識分子、幹部和一切擁護社會主義、熱愛祖國的人們。”

“人民”的歷史身體總是處在變化當中;在當代語境下,我們不能不再次重新理解什麼是“人民”。例如,邁克·哈特和安東尼奧·奈格里認為,在新自由主義全球化所形塑的“帝國”的條件下,“人民”應當被理解為“諸眾”(Multitude),這是一種多元且開放的政治主體,生成於以大都市為代表的資本主義社會生產形態之中,其特點是社會等級和羣體的無限混雜。而最近幾年席捲全球的各種形式的“民粹主義”也表明,當資本越來越尖鋭地對立於一切勞動形式(例如腦力勞動和體力勞動)時,一種與1%的“寡頭”和“精英”相對立的99%的羣體正在形成,這個羣體包含着無產階級和中產階級的聯合,包含着女權主義者和少數族裔的聯合,包含着各階層和各族裔的聯合,也包含着處於日常生活中的“你我他”的聯合。**而在當代中國的反腐形勢中,“人民就是你我他”還意味着腐敗權力正與越來越廣泛的階層和羣體相對立,“人民”正在不斷拓展,甚至延伸到國家和政黨內部,將沙瑞金、陳岩石、侯亮平這樣的黨政幹部也包納其中。**這樣的羣體,無論是稱為“工農聯盟”、“人民”或者是“諸眾”、“民粹”,還是“我們”、“你我他”,其政治性都是一樣的。在這裏,既不是要以“去政治化”的方式消解“階級”,也不是要以激進化的方式超越“階級”;既不是要以普遍抽象的“人民”取消特殊具體的“人民”,也不是要以一個個特殊的個體取代普遍的“人民”,而是要在包納經典意義上的階級政治和人民政治的基礎上,構想一個跨越階級和階層的更普遍的“人民”。

正是在這意義上,當我們從“人民”的新的時代意義來理解《人民的名義》時,“人民”始終是在場的,“人民”既是傳統意義上的“階級”,也是資本主義全球化的大都市中的“諸眾”,更是時時刻刻通過行動和事件將自身確立為“人民”的每一個體。“人民”始終湧動在各種表述形式的內部和外部,甚至表述形式本身就是這種無法被壓抑的“人民性”的顯現,無論這種顯現看似多麼曲折。《人民的名義》就是這樣一種表述形式。無論是大風廠工人,或者是普通的女宿舍管理員和鄉村教師,還是沙瑞金、陳岩石、侯亮平這樣的黨政幹部,他們都是而且能夠自我確立為“人民”。“人民”時時刻刻地顯現於這部試圖呈現“目前中國社會各階層政治社會生態”(周梅森語)的電視劇之中。

正是在這意義上,當我們從“人民”的新的時代意義來理解《人民的名義》時,“人民”始終是在場的,“人民”既是傳統意義上的“階級”,也是資本主義全球化的大都市中的“諸眾”,更是時時刻刻通過行動和事件將自身確立為“人民”的每一個體。“人民”始終湧動在各種表述形式的內部和外部,甚至表述形式本身就是這種無法被壓抑的“人民性”的顯現,無論這種顯現看似多麼曲折。《人民的名義》就是這樣一種表述形式。無論是大風廠工人,或者是普通的女宿舍管理員和鄉村教師,還是沙瑞金、陳岩石、侯亮平這樣的黨政幹部,他們都是而且能夠自我確立為“人民”。“人民”時時刻刻地顯現於這部試圖呈現“目前中國社會各階層政治社會生態”(周梅森語)的電視劇之中。

因此,“人民就是你我他”不但為整部電視劇中的“人民”的顯現賦予意義,也意味着“人民”就時時刻刻地內生於“你我他”所構成的日常關係之中,還意味着“人民”在當代條件下正不斷包納同時也跨越傳統意義上的階級和階層,包納同時也超出傳統的“人民”的政治內涵,在越來越普遍的意義上構成為“人民”。正是這種意義上的“人民”,處處壓抑為形式,也處處顯現為內容,處處化約為名義,也處處顯現為實質。這就是這部《人民的名義》的實質意義。

本文為文化縱橫新媒體特稿,原標題為“《人民的名義》,或‘人民’的顯現”。文章僅代表作者本人觀點,特此編髮,供諸位參考。