你可以永遠相信《哥哥》的舞台_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧2021-09-26 10:26

來源 | 搖滾客

悟空音樂:戴荃 - 悟空

今日BGM,《悟空》,戴荃。

最新一期播出的《披荊斬棘的哥哥》,言承旭在表演《偶然》舞台時哭了。

徐志摩的《偶然》是為林徽因而寫,紀念他們茫茫人海中的相遇,感嘆漫漫人生中的交錯。

可能言承旭也想到了自己。

《哥哥》的舞台上有很多次告別。歌手黃徵拉起大提琴,他在追憶逝去的父親。

看完挺感觸的,就像舞台上這座離別的車站,每個人只能陪自己走人生的一段路。

《哥哥》賽程已經進入後半段,想想還挺捨不得。我説一句它有今年最牛的音樂舞台,應該不誇張。

音樂綜藝看了那麼多年,從最初的“比誰慘”、“飆高音”,再到現在的“rap遍天下”;

或許真的可以從《哥哥》談一談,到底什麼是高級的舞台?

看《哥哥》有個特點,只聽純音樂,和看真人表演的舞台,感受完全不同。

説明節目組下了大功夫,它的舞台總會有意料之外的小細節。

就拿這期的《花祭》來説,它和《偶然》是同台對打的歌,都是談離別。

齊秦的原曲説的是,不要走。

看慣了離別時男人只能轉過身來默默死撐的劇情,男兒柔情反而少見。

黃貫中和張淇都在想陳輝,可就像舞台上透過樹木,一幀一幀閃過的光陰,這段兄弟情陳輝先離開了舞台。

聽起來又是個重複着淡淡傷感的舞台,這時鏡頭對準了枝椏上的兩隻螞蟻。

這是個很生活化的細節。

《花祭》的舞台被佈置成深秋,工蟻在準備過冬的食物。其實它們在窮忙,因為大多數工蟻的壽命只有一年。

但還是要繼續幹啊,就像人還是要繼續往前走。

有時候想太多生命的意義沒用。人活着,活在當下,珍惜當下能抓到手的幸福,重要的多。

看過太多隻求“高大上”的舞台,這樣用細微處展現生活情趣的舞台反而能戳到我。

就像《悽美地》舞台那隻匆匆飛過的鳥,可能很多人壓根沒看到,《哥哥》卻執着要加上。

《悽美地》其實又是個談離別的歌,郭頂想表達的是每個人都是孤島,想要靠近,又怕扎傷自己。

如果這場表演裏上下錯落的舞台代表“溝通”的距離,那隻匆匆飛過的鳥,或許代表着難得的“理解”時刻。

沒人會是一片孤島,前提是你先打開自己。

第二個讓我印象深刻的,是“大灣區”這個詞。

印象中它就是從《哥哥》舞台上傳開的。

這幾年邀請香港藝人搞回憶殺的節目太多了,他們就像過年時的福娃背景板,除了讓他們穿上當年的戲服,講一講塑料普通話,好像也沒啥可做的。

但《哥哥》裏他們不是提線木偶。

比如《3189》的舞台,這是典型的“Z時代”式表達,不談深刻意義,只唱一時情緒。

這歌其他人來唱都太“重”了。或許我們習慣命題作文式的表達,總想得到點深刻意義。

讓大灣區來表演才算選對人。

這場表演裏的全黑西裝造型,別人穿上必然是高冷耍酷,但西裝在香港只是工作制服。

大灣區用“黑幫片”造型,來唱催眠神曲的“瑪麗有隻小綿羊”,就像一個在外人模人樣的中年男,回家穿上可愛睡衣,靠“數羊”才能挺過下一個工作日。

這種基於生活的黑色幽默特別有周星馳那味兒,或許也是粵語文化的獨特面:嚴肅內容,娛樂表達。

既然玩起來,這期的《搖滾怎麼了》索性玩到嗨。

同台的幾個人,大灣區的陳小春,帶着川渝地區的Gai和Bridge,唱着北京腔的歌,在台上打起了保齡球。

節目組太會搞了。

這是個沉浸式的舞台,因為它打破了只能“台上唱、台下聽”的第四面牆,大灣區和觀眾的互動本身就是觀眾的一部分。

此時彈幕飄走:在場的300人一定玩瘋了。

還能讓觀眾get到這種可愛。

《哥哥》用短短几個舞台,塑造了一羣可愛的人,還把寬泛的地區文化具像化,讓觀眾get到這種可愛。

和千篇一律的“情懷殺”相比,《哥哥》要高級太多。

最後想談談《哥哥》最出圈的舞台:《悟空》。

這是我對《哥哥》改觀的一期。

唱“悟空”的歌曲很多。

趙英俊的《悟空傳》,是狂。

我要這天,再遮不住我眼;要這地,再埋不了我心;

要這眾生,都明白我意;要那諸佛,都煙消雲散!

而戴荃的《悟空》,是惑。

我要這鐵棒有何用,我有這變化又如何;

還是不安,還是氐惆,金箍當頭,欲説還休。

《哥哥》舞台上,張淇和白舉綱的《悟空》,象徵着人的神魔兩面。

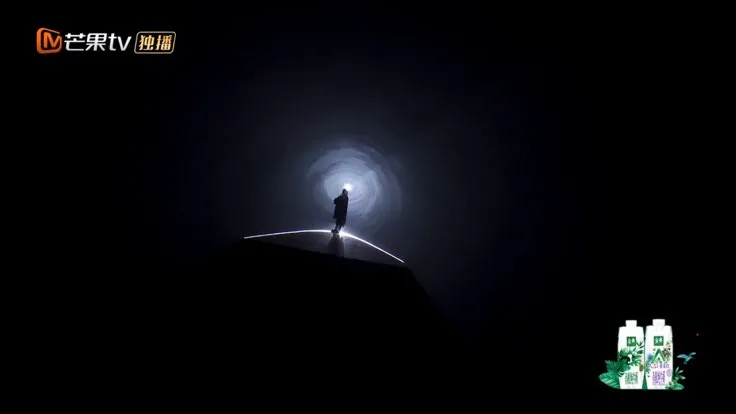

舞台開場,燈光打造出混沌未開的濁世。

張淇眉間一道紅印,入了魔,他想清算這“心有魔債”;

白舉綱怒目金剛,中間一段唸經式的低吟,神佛的斷情絕愛:世惡道險、終究難逃。

兩人在舞台上的角力,就像我們內心中每一個掙扎時刻。

最後以張淇一段戲腔吼出:這一棒,叫你灰飛煙滅。

那段放肆狂笑才是真正的悟空:他不想當鬥戰勝佛,只想當天地間一個自由的石猴。

基於原曲,又有了新的解讀。

這個舞台太高級了,它已經超越單純的表演,而是上升到了人文表達。

它喚起了每個人心中的悟空。

國內綜藝,也終於能看到“活人”了。

《哥哥》的舞台的這種獨特沉浸感。

我想首先是因為創作團隊的審美,一看就是花了大錢。

但只花錢還不夠。

史航評價《妖貓傳》時説過一個很妙的觀點:

為了拍電影花巨資建造的“唐城”,裏面連樹都是真的。

這才是最高級的審美,因為它考慮了時間的厚度,讓資本讓位於藝術。

談《哥哥》的舞台審美,我覺得只説燈光、佈景是遠遠不夠的。

它的革新之處在於,搬來了真的樹、填上了真的草。

自然之力,它既接地氣,又那麼高級。

就像歌唱,是流淌在人血液裏的東西。

或許現在可以回答當初的那個疑問:

成熟男藝人蔘加《披荊斬棘的哥哥》,是“墮落”了嗎?

那麼多場舞台看下來,我覺得不是。

《哥哥》想做的是唱演家族,而不是傳統男團。

偶像工業和藝術表演的本質區別是:是否只崇拜年輕。

偶像的舞台是限定花期,30歲後即使容貌不變也要轉型。因為大家只想看青春肉體。

至於一個人的複雜、對生活的感悟?這不是偶像工業考慮的問題。

《哥哥》舞台上能看到複雜。

或許可以説,它用舞台重塑“音樂人格”。

愛一個音樂人,本質上是愛相同的自己。

《哥哥》舞台上能看到音樂人身上矛盾又統一的東西。

比如林志炫,他最被詬病的一點是“唱歌只有技術,沒有感情”。

可沒有對技術的極致追求,他也不可能50歲還有一把清亮的嗓子。

更不會掉下舞台後一秒爬上來。

事後他哭了,哭的不是病痛,而是自己毀掉了觀眾的沉浸感。

用舞台尊重人的複雜,尊重這種不完美的獨特。

《哥哥》絕對是革新者。

這也是他們追求的氛圍感舞台:

它迴歸到人本身,讓人感到自由。

能戳到觀眾心裏最柔軟處,也就征服了觀眾。