秘魯是怎樣成為COVID-19死亡率最高的國家的?_風聞

西方朔-2021-10-06 22:20

原創 李燡 儘量有趣一些 今天

從美國飛秘魯,登機時的氣氛就已經很不同:向秘魯去的航班堅持要求每個乘客都戴一個面罩——如果你沒有,登機口的小夥兒就給你做一個。我看着他努力地把眼鏡框和塑料擋板固定在一起,笨手笨腳的樣子有點滑稽。

秘魯的疫情情況緊張,我已早有耳聞。甫到利馬(秘魯的首都),海關果然佈滿身着白大褂佩手套戴面罩的工作人員,一副標準的疫區景象,這樣全副武裝的嚴防死守,在美洲可真難能一見。

秘魯每百萬人均死亡數居世界第一,比第二名超出一倍

利馬的空氣確實也不大對頭——生活在美墨日久,早習慣了鬆鬆垮垮的口罩。夏日漸至,如果户外人不多,我便把它摘下來。但在秘魯,走過兩個僻靜街區的功夫,竟有三個外國人友善或兇惡的警告我:“戴好你的口罩!”

本地人倒是比較客氣一些,通常不會對外國人那麼直白。但行勝於言,路人有不少都是戴兩層口罩外加一具面罩的,他們看我的眼神也不甚踏實,不再如往常滿含着友善的情緒。

(照片來自Reuter)

我住在miraflores,“看花”區,這是利馬著名的國際區域;歐美來的遊客,多半也都住在這裏。照常理,洋人的聚居區,防疫力度總要鬆懈一點。“看花”尚且如此壓抑,本地的居民區域更不難想象。我想問問利馬和我關係最親近的一位小哥兒Alex,可他不在首都——乾脆躲到了安第斯山村裏的親戚家。

我在本地的房東,是位年逾七十的白人老者;他的房子大而漂亮,又處在利馬最好最核心的地方,租金卻低的離譜兒。我向他致謝,並好奇問這樣好的房子為什麼只要這點錢?他表示由於疫情的緣故,這個房子通常已經不再外租了,但你的名字看上去是華人,華人總是比較謹慎而安全,和那些歐美小年輕兒可不一樣(真遺憾我好像是個例外)。

我問他秘魯的疫情局面,他眯縫起眼睛盯着我,雪白的眉毛微顫着,平靜而和緩的講説:“死了很多人,每個在利馬的人大概都認識COVID的死者。你是個記者嗎?那請你去飯館、去洗衣店、去酒吧……只要你願意聽,會有不少人能和你講些這方面的事情。”

——“還好您全家平安!“,我恭維道;

——“不,我失去了我的女兒”,他面無表情地回答。

一****為什麼要到秘魯去佇在利馬的街頭,能感到一股撲面的灰暗和壓抑。疫情以來我也走了些國家,較貧困的危地馬拉是其中最為謹慎而保守的——但和秘魯相比,危國的氣氛有如在狂歡。

我也看到新聞,那裏面講秘魯流行的新冠病毒很特殊,是一種叫作lambda的新毒株;科學家説lambda的傳染性更強,殺傷力還更大一些——就在我秘魯的所見,也確實就如此:

Lambda首發於秘魯,秘魯境內過八成病例為lambda變種

新冠的影響,特別是國別的比較,我從來不大相信各類數據的統計,因為對全世界大多數國家來説,幾個關鍵指標的採集難度和爭議實在都太高了;對於像秘魯這一類的發展中國家,數據往往只是模型統計的遊戲。

即使是WHO這樣比較權威的來源,他們的新冠數據同樣得靠各成員國自行上報,作為參考和補充當然很好,但完全依賴數目字去判斷新冠對一國的影響,再基於數據作橫向的國別比較,恐怕還是靠不住。

唯有恐懼最可信任——一門流行病有多可怕,關鍵還是要看死了多少人;什麼都可以作偽,獨獨大量死人瞞不住:人是社會的動物,一個人死掉了,他周圍的數十人一定會知道;死的人多了,一傳十而百,那個社會當然就要佈滿恐懼的氣氛。

想要知道新冠對一個國家的真實影響,最好的法子,莫過於自己到當地社會看一看。數據表現的再嚴重,只要它的社會氣氛還是歡快愉悦的,疫情的實際影響就一定不會糟到哪裏去。譬如筆者現所在的墨西哥,儘管仍舊坐擁世界第四嚴重的疫情數據,整個國家卻已漸入正常的生機勃勃:

墨西哥早已一片歡騰

——而早在數字還不算難看的三四月份,秘魯的社會就已經瀰漫着一股哀鴻遍野的死氣了。

二****我的朋友Alex

儘管跑到山區躲疫情,Alex聽我來利馬還是特別高興,他專門坐了20多個小時的大巴回來找我;像每次一樣,我又到他家作客。

Alex家是典型的秘魯平民人家,家裏五口人,大姐遠嫁到巴西,二姐一家也同他父母住一塊兒,自建的二層小樓總是滿滿騰騰的。Alex的爸爸話不多,笑眯眯寒暄幾句就躲進屋裏,只到吃飯才出來,日常就總是他媽媽忙前忙後主理家務。

Alex的媽媽相當勤快,就跟我聊天的時候,手裏也總得擺弄點兒什麼。要麼擦擦神龕裏的耶穌像;或者搬挪下桌角的花瓶,好讓向日葵能多得着點兒太陽。匪夷所思的是,這位矮小而健壯的婦人明明一刻不停地在勞作,卻又總帶着一股無可形容的安閒節奏,絲毫不令客人覺得忙亂。她聊天的語速不疾不徐,即使初學西語的人也能夠輕易地理解,這是接受過良好家庭教育的象徵。

我的確從沒有見Alex的媽媽休息過,但她好像也不覺得這是什麼苦差事,像秘魯的很多家庭主婦一樣,她紅撲撲的臉上也總是燃燒着一種快活的熱情,使整個家裏都瀰漫着一股温暖的氣氛。

這一次我來,進門便吃了一驚,玄關開始就亂七八糟,地上油膩膩的很久沒有擦過,椅子胡亂堆在空處差點絆着我,屋裏還隱約瀰漫一股垃圾發酵似的臭氣,完全不復昔時温馨景象——這時我才知道,Alex的媽媽在年初去世了。

我頓時僵住在門口,巨大的愕然和悲痛淹沒了我。

秘魯人結婚生子都早,Alex的媽媽也還不到五十歲。我第一次到利馬是在夜裏,Alex接我去他家,她把她的兒子趕到客廳,騰出房間來一定要我住;每一次我到Alex家,他的媽媽必定以無法推辭的懇切留我吃飯,總是用她所能有的最好的食材和最殷勤的手藝來招待我……她是如此熱情又善良的一位婦人,即使此刻我坐在我的書桌前,只要提到她,還是沒法擺脱難過和心痛。

Alex到底不知道他的媽媽是不是因了新冠走的,沒有去醫院查。他住在利馬的Callao區,相對算貧困的地方。3月份時,Callao區的ICU佔用率已經是99.9%,幾無能力再接納新的病人。秘魯經濟不太寬裕的家庭,幾乎連去醫院的機會都沒有便死去,然後就為着防疫的要求迅速火化——對家屬而言,斯人已逝,是不是由於新冠也沒有那麼大分別。

但是,這樣年輕的時候,這樣健壯的身形,卻有如此駭人的結局,除了新冠也很難讓人想到別的什麼。

Alex家街景

媽媽去世了,Alex的父親也就沒了牽掛,獨自赴了遠處的城市打工,只留alex和姐姐一家獨自支撐這所房子。秘魯的情形,大學生也並不一定就有什麼體面的工作,Alex至今失業,姐夫收入也有限,無力也無心再張羅家務,沒了母親的家庭,就如同失掉了梅西的巴薩,影響比我們所能預期的還要糟糕得多,用“家破人亡”來形容,也不是不可以。

儘管生活在較差的區域,但Alex家卻絕非最困頓的家庭。他和姐姐都是從私立大學畢業,這當然體現他的父母重視教育,但能負擔起兩個子女的私校學費,家境也要算是中等;這樣的人家尚且如此,困難的就更不用提了。

悲痛之餘,令我最訝異的,還是Alex的冷靜甚至是漠然。我很想再知道一些關於他媽媽的事情,但他和姐姐幾乎再沒有提到她。我們只是聊分別兩年來的見聞,談論正在進行的美洲盃,説到秘魯剛剛擊敗了更強大的哥倫比亞,Alex和姐姐手舞足蹈一臉興奮——他們彷彿已經忘記了自己的母親。

臨走時,Alex看出我的低落,摟着我的肩膀安慰我:“兄弟,不要太難過,忘掉這些吧,這種事情有時是會發生的。”

他的安慰完全沒有起到作用,我剛剛走出他家的拐角,抑制的情緒就終於迸發出來。我倚蹲在牆邊嗚咽着,好像失掉了全部的氣力。

在這片街區駐留太久可不是什麼好主意,我盡全力試圖保持理智,但低聲嗚咽很快變作掩面嚎啕——我再也沒有辦法控制自己。

很快,周圍便聚集了不少路人,紛紛對我表示關切;我不願再花力氣講述發生了什麼,只含糊地推説錢包丟了(這是該區域最不會被人懷疑的事件),熱情的街坊有的要慷慨解囊,還有人摟住我肩膀問我去哪裏,他可以送我去……場面一時陷入我不願再回憶的尷尬。

——事後回想,最終把我推向慌亂崩潰的,其實是Alex的冷靜。我不能不感到錯愕:那位鮮活的善良熱情的中年婦人,究竟是誰的媽媽?

三****冷靜與絕望這類我當時完全不能理解的冷靜,也不單單出現在Alex身上。像我知道另一位主修中文的秘魯學生,活潑禮貌又聰明,給自己取名叫“陳子昴”,22歲才剛剛大學畢業,同樣在今年四月份不幸去世了,而他的外婆在二月才剛剛走——都是因為新冠緣故。

陳子昴生前的作業

子昴的媽媽在社交媒體上發了訃告,同樣的冷靜口吻,同樣的安慰大家,同樣看不出有多少悲痛——就好像人本應當活到二十來歲就死掉,兩月之內失掉兩位至親也很平常似的。

後來,我和國內去採訪過汶川的記者朋友聊天,他對我講了在震後災區的見聞:不是常人想象的撕心裂肺哭聲震天,更多的倒是寂靜。生還者默坐在庇護所,偶爾互相聊聊天,從表情中也看不出多少哀痛——我忽然便頓悟了Alex他們的反應。

一個人死掉了,他的家庭當然要嚎啕哀號;但死亡若是普遍而迅速地降臨在整個大的區域乃至全社會,恐懼和痛楚的幽靈縈繞在全部的空氣中,“漠然”就變成了這“災區”的普遍心態,成為生者的一類自我應對與保護;隱藏在那淺表的平和空氣以下的,才是深不見底的悲愴。

疫情以來,秘魯是我所走過的第一個如此可怖的國家。我問候另一位本地朋友,她也為我證實了前述房東的説法:她周圍的所有人幾乎都認識過新冠的死者——這和墨西哥可有一比,我在墨西哥的周圍朋友,“清白”的幾乎絕無僅有:所謂清白,是指自己和(國內概念的)“密接者”都從未感染過新冠的。但區別在於:墨西哥的患者雖然也多,但絕大多數全都自愈了,極少有人聽説誰死在新冠上,而秘魯就沒有這麼幸運了。

這樣的反差當然會帶來完全不同的觀感:你身邊有大量迅速痊癒的患者,這個病一定不會可怕到哪裏去——但如果他們就紛紛死掉,那可就不一樣了。

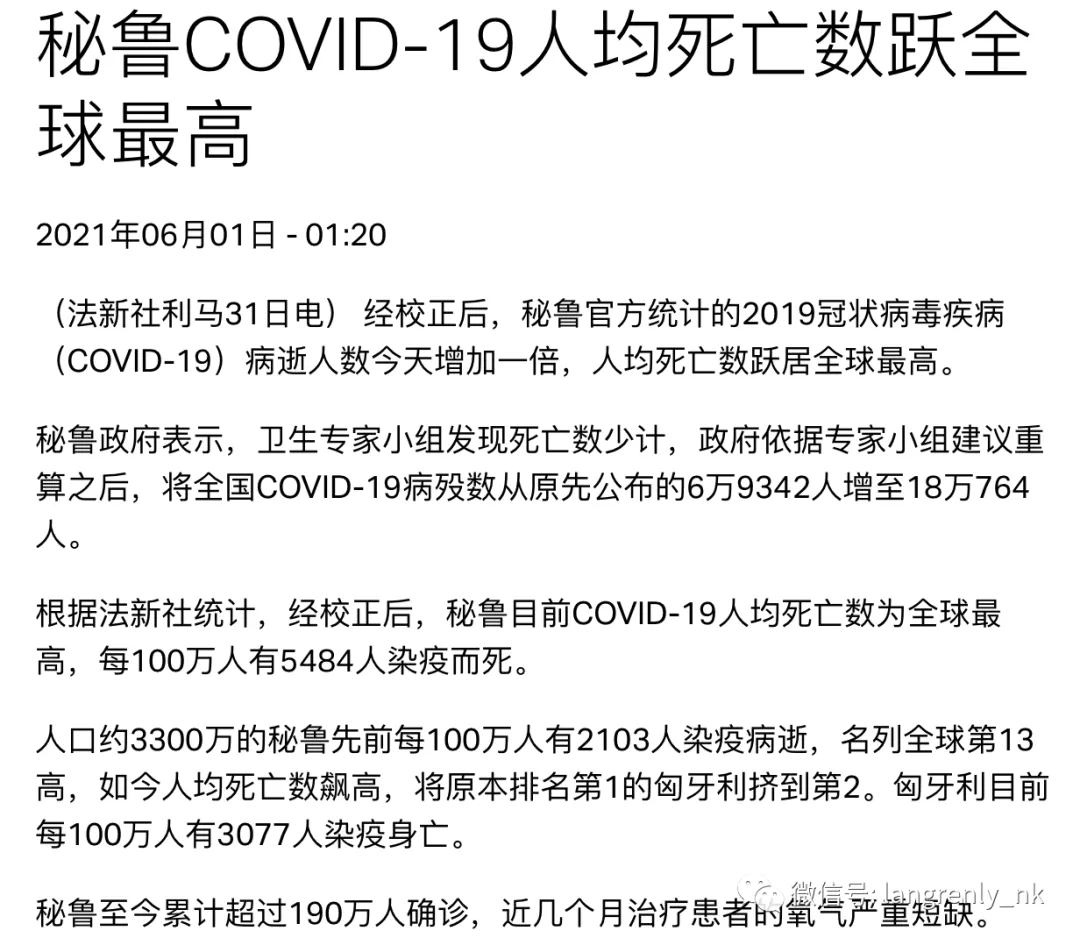

看上去,秘魯的死亡數字似乎準確反映了社會現實;然而諷刺的是,因果關係卻掉了個兒——秘魯的數據不是指針,而是“成績”;是因為社會的現狀實在太可怕,政府才不得不將“原先少記的死亡人數”大大提升的:

秘魯的死亡人數,是依據社會實際回頭“修正”而來,一舉增加至三倍之多

秘魯究竟何以至此?我不是病毒的專家——如果不是一竅不通的話。但是結合現有的媒體報道,我們總還可以試着基於經濟的結構,以及社會的觀察去描述它。

**四****秘魯是什麼樣的國家?**談到南美的疫情,常見的説法是“南美洲剛經歷了冬天”——這個説法十分不確。

不難看出,拉丁美洲其實是一塊整體十分“向北”的陸地,大約有七八成的地方都處在熱帶的區域,整個拉美三十餘國,只有阿根廷、智利和烏拉圭三家算是落在“熱帶”以外的。

即使是靠南的阿根廷和智利,人口也多集聚在較温暖的北部,極南的部分多是無人的冰川高山國家公園;整個南美的居民,能擁有“四季“的也就只有一小部分。

具體到秘魯,則跟印尼的緯度相當,非常靠近赤道,只有雨水多少的乾濕兩季,幾乎沒有明顯的温度差異,如”冬天病毒更嚴重“一説,至少在秘魯所處的北部南美,是講不通的。

儘管是位於海濱的城市,但利馬幾乎終年無雨

利馬的情況則尤其有趣,這是個不下雨的城市。由於秘魯寒流和安第斯高山的作用,幾乎整個秘魯的海岸線都呈現一種喚作“海洋性沙漠”的特殊氣候:極其濕潤但就是無法形成雨。很多利馬的孩童都不能理解“雨”這個單詞,他們一生中還從未見過這種東西——對“霧”倒是熟悉的很。

利馬年均降水量只有18毫米(烏魯木齊則是294毫米)

我並不知道氣候和病毒傳播具體的關係為何,就只是把秘魯的自然環境描述出來,供有識之士參考。不過,單就天氣環境而論,**“冬/夏季(天冷/熱)影響病毒活躍度”**這一類的假設,在秘魯這樣的地方,就不太能夠成立。

經濟來説,秘魯本身不能算最貧困的國家,人均GDP也有六千多美元,但在本次疫情中,秘魯卻是受打擊最重的之一。

秘魯的民生水平本就不算高,有個數據説首都利馬40%的家庭都沒有冰箱。我沒有查證真偽,但我確實認識一位朋友,他從國內雄心勃勃來到秘魯打算代理冰箱空調的生意,卻發現市場有限生意慘淡,遂改賣小型電驢,終於實現盈利。

沒有冰箱意味着很多居民必須每天外出買菜,就表明“封城”之不可行——更何況我們講購物的業態,不單單秘魯,整個拉美諸國大多處在“自由市場”階段:超市通常都是較高端的購物場所,只有中產以上和外國人才去消費;普通居民往往去大棚攤販雲集的所謂“公共市場”。

集市的需求亦包括有兩面:顧客需要低價的商品,小商户也必須靠售貨補貼每日家用。因此,在中國和歐美常見的“關閉商業”,以秘魯的環境很難被接受:把人關在家裏太久,無異於逼迫他們在病死或餓死中作選擇。

秘魯常見的集市,類似我國的“自由市場”(攝於疫情前)

疫情考驗政府的執政力量,這方面我們倒不應當太過苛責,秘魯的中央政府確實在盡最大力量救濟民生。覆蓋全民的補助,秘魯叫做bono的,從去年到現在已經發放了好幾次,每次大致在六七百索爾(秘魯貨幣單位,六百索爾約一千人民幣),還有各種孤兒bono,特困bono……不一而足;對於秘魯這樣的小政府發展中國家,實在已經竭能盡力,但面對全社會的危機,仍然是揚湯止沸而已。

何況,疫情對秘魯經濟本來已造成毀滅打擊。秘魯傳統的產業,主要是漁業和礦產出口,近年發展都差強人意;旅遊倒是搞得有聲有色,秘魯旅遊業服務的質量與態度,凡去過的大概印象沒有不深刻的;藉着馬丘比丘和亞馬遜的雨林,國際遊客的收入已經成了秘魯第三重要的外匯來源——然而眾所周知,國際旅遊業正是受新冠影響最重的行業,沒有之一。

昔日提前數週還一票難求的馬丘比丘,疫情時已空無一人

財政的收入大幅收縮,政府的支出卻不斷被突破,只好被迫增加舉債規模。2020年,秘魯的財政赤字佔到了GDP的9%,創下了近四十年來最糟糕的經濟表現(中國的赤字佔比近年通常在3.5%左右)。

對抗疫有利的政策,秘魯大多不能實施;疫情種種最壞的影響,秘魯卻一樣不差的全部經驗。儘管中央政府勉力閃轉騰挪,但秘魯的抗疫能力還是有限得很;單論“先天”的因素,秘魯實在是糟糕極了。

五****天災與人禍秘魯的慘狀確有天災的影響,例如攻擊力更強的lambda變種首發在秘魯,這是難以歸因人力的不幸事實;但是,秘魯走到今日“全球最惡”的一步,也很難説沒有人為的緣故。

最大的變數是疫苗。秘魯實際應用的疫苗,主要是輝瑞、國藥和阿斯利康,正如我們所説的那樣,秘魯並不是頂貧困的國家,政府也向美國訂購了足量疫苗,但出於莫名原因,輝瑞的交付非常不盡如人意。

秘魯總共有三千兩百萬人口,按照通常假定的疫苗接種八成覆蓋率,共需要約五千萬劑疫苗可完成全民免疫。秘魯的政府向英美陸續訂購了三千多萬劑輝瑞和一千四百萬劑阿斯利康,按理説該足敷使用。

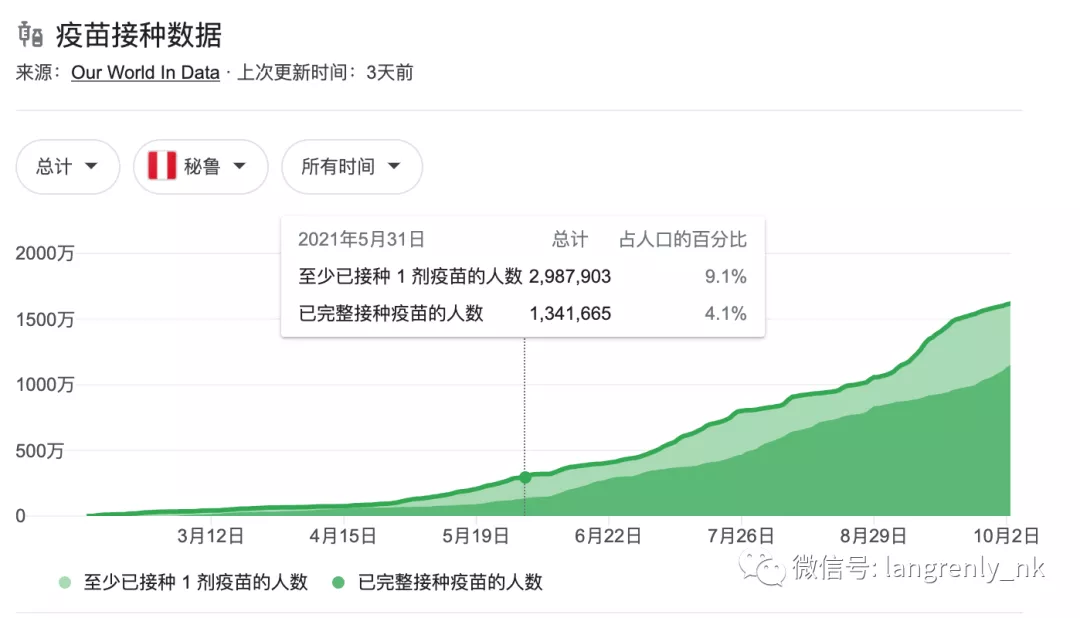

但是,截至秘魯疫情最重死難最烈的五月末,輝瑞只向秘魯交付了四百萬劑疫苗,阿斯利康更是隻有可憐的八十萬劑——這一共只夠秘魯覆蓋7%的人口。

秘魯疫苗的交付進度

秘魯比較容易拿到的,還是中國產疫苗;或許也有朋友會注意,首先來到秘魯的兩批疫苗正是Sinopharm——國藥疫苗,當時中國的媒體還對此大加報道過一番。但此後Sinopharm卻再沒到過秘魯,是中國也不肯交付嗎?

當然不是。中秘的政府間關係一直還算不錯,秘魯還要算是中國昔日1b1r在南美的“橋頭堡”,問題是出在秘魯政界和媒體身上。

早在年初,國藥的疫苗剛在秘魯開展測試的時候,便不幸捲入了一起政界行賄案,我曾經在微博寫過這個過程,不過後來就被和諧了,大概是不可以説的。總之事件的結果,導致秘魯衞生部正副部長被迫辭職,外交部長被迫辭職,前總統也聲名狼藉——中國產品本來在拉美就經常是背鍋形象,比如哥倫比亞先前ICU資源不足造成死亡率上升,當地政客也把原因歸結到“中國產呼吸機質量太差”方面,搞得民怨沸騰(實際情況是僅有一批數台呼吸機是中國進口的貼牌仿冒產品,而哥倫比亞全國足足有好幾千台呼吸機)——更不消説Sinopharm又捲入政治弊案,各類報刊極力抹黑,一時間在秘魯簡直成了人人喊打之勢,老百姓幾乎沒有人願意用“中國疫苗”。

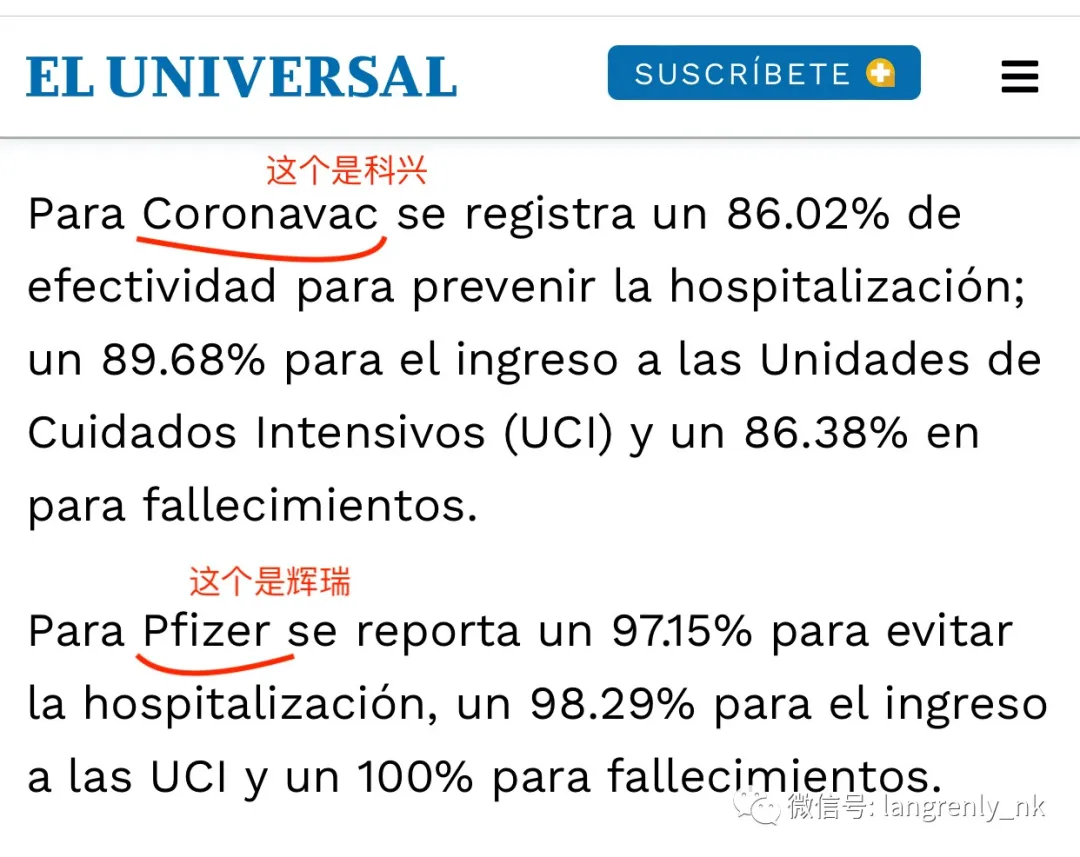

事實上,和國藥原理相類的科興,早就在秘魯的鄰國智利進行了大規模鋪開,真實世界的數據看:科興的防護效力的確弱於輝瑞(86% vs 97%),但保護效力也遠遠強過根本不打。決不至於到沒用的程度。

事情的發展也是如此,智利的主要病例同樣是lambda變種,但憑藉着足量的科興疫苗,智利早早就實現了超過一半的疫苗覆蓋率(主要注射的全是科興),百萬人死亡率也控制在不到兩千人,僅僅是秘魯的1/3。

如果有足量的疫苗覆蓋,lambda變種根本也沒有那麼可怕。

權威報刊對科興智利實驗的報道結果

實際在今年上半年,智利媒體上同樣充斥着對中國疫苗的大量質疑聲——但區別在於智利是口嫌體正直,嘴上罵着,手上卻沒耽誤注射;而秘魯由於大選在即,三任臨時總統誰也不願意冒民意和媒體之大不韙,一味擔心影響選情,白白錯過了最佳的接種窗口期。數量足夠且主觀也極願意進入秘魯的國藥,就這麼被秘魯拒之門外了。

智利對比秘魯的疫苗接種數據(智利接種八成以上均為科興)

對比智利的情況,很顯然,如果有足夠的疫苗,秘魯決不至於陷入今日的慘狀。但美國不肯足量交付,秘魯政界自己又由於內鬥拒絕了國藥,在強殺傷力的lambda面前,秘魯簡直形同裸奔——當然,做決定的政客自己都很安全,犧牲的只是老百姓罷了。

六****慘勝沒有疫苗可用,秘魯便想了一堆土辦法:例如文初説的口罩+面罩,秘魯的一切公共交通,大到飛機小到民間中巴,統統要求乘客加配面罩且全程不得摘下,交警看到違規者會要求罰款——事實上不需要交警,在公交上撩起面罩就可能受到乘客的嚴厲警告和蔑視目光。

公交面罩政策目測配合度很高

走在路上你要戴口罩,進入超市則需要加戴兩層口罩,門口有專人檢查,這個規定也是前所未見的。老實説,室內配兩層口罩確會嚴重影響呼吸,但就我觀察,超市內顧客規定方面執行的還算不錯。

兩層口罩實在相當不舒服

至於夜間的宵禁等等,倒是題中應有之義,在拉美也是司空見慣——拉美夜生活相當豐富,如fiesta這個詞在英語裏是”節慶“的意思,西語中“去fiesta”有時候卻僅僅表示“出去一趟”,控制不必要的夜生活是防疫的重要一環。

相對大多數拉美國家,秘魯人民配合宵禁方面做的相當不錯,晚上九點之後,大街上就真的空無一人了。

此外,隨着大選塵埃落定,秘魯新總統也終於開始引入中國產疫苗,八月份,剛勝選的總統castillo公開帶頭接種中國疫苗,以提振國民信心;隨後,一千三百萬劑國藥疫苗抵達利馬,總算是把秘魯的疫苗接種率提升到了33%——雖然還是不夠,但比之自己總算進步不少。

秘魯新總統帶頭示範接種中國疫苗

也就是靠着上述的“土辦法”,加上中國進口的洋疫苗,秘魯總算是把疫情控制住了。八月份以來,秘魯的社會也已經逐漸恢復正常並開放。

七****寫在結束的話

正如我文中反覆提到過的,秘魯是我疫情之後所行走的國家中,氣氛最差、民意最緊張、情況最為兇險的一個。

上一次我在談論埃及疫情的文章中,曾提到當時觀察的一個結論:

儘管還算不上被“擊垮”,但就秘魯今年前半年的社會運行實狀看,也真算得上是“危如累卵”了。

我也知道,國內的聲音同樣包括“温和派”與“嚴厲派”,例如前一陣子張教授的“與病毒共存”論,和高前部長几乎立即針鋒相對的“絕不可行”説。

從兩方高論都能見諸公開媒體看,我們有理由相信中國的決策層同樣也瞭解並在權衡兩種觀點——而我也仍然相信我在埃及一文中所作的諸假設:

這個公號的老朋友,都知道作者一貫的態度是提倡温和抗疫,希望中國能夠早日實現與病毒共存,恢復正常生活——在北美的環境下,這種想法當然是可以理解的。

但是,我也同樣相信:信息最對稱、最清楚中國的醫療家底、人口結構和防疫風險的,永遠是今日中國的實際決策層。

基於前述假設,我在之前的文章中也試圖分析過中國當局的決策依據,總之我想我們應當相信:中國當下的防疫政策總是最適合中國實際現狀的那一種。

像我們普通的民眾,則不妨持一個“相對主義”的精神:如果中國未來繼續堅持緊鎖,那也不必太過抱怨。可以想想秘魯過去的慘狀,萬許中國也遭遇類似情形,大家是不是接受的了?

我在秘魯時,相當多的當地朋友和我抱怨“我們的政府幹預太少”,並表示“聽説中國控制的不錯”——在國外的社會,這類想法可並不是非常普遍的。

如果當真有朝一日我們會放開,真就“共存”了,那也不必作太過悲觀的想象,更不要極端化,動輒“病死的人就沒有親屬嗎?!”——須知全世界每天都要死掉十幾萬人,中國一年各種病死的人也約莫有一千萬,這些人哪個沒有子女親朋?你也不見得晚上會因此少吃一碗飯。

秘魯的慘相,也是諸種因素共同造就,尤其是人為拒絕疫苗的昏招簡直愚不可及,很難想象還有哪個國家能把秘魯的不幸全部複製一遍。

中國當然尤其不可能。

面對新冠,一是要承認二是要不怕,再想辦法戰勝它。讀過這篇文章,各位便更加不必太過恐慌——只要方法採取得當,連秘魯這樣最不利的國家,也可以戰勝最兇險的變種;堂堂中國,當然更沒有什麼可怕的。