日本人本世紀狂攬諾獎到底做對了什麼?北大教授深刻解讀_風聞

西方朔-2021-10-07 21:29

賽先生 前天

2021 年諾貝爾物理學獎授予真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、克勞斯·哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)和 喬治·帕裏西(Giorgio Parisi),以表彰他們對 “理解複雜物理系統的開創性貢獻”。

READING

前 言

日本人自2000以來誕生超過20位諾貝爾科學獎得主中,在二戰結束前出生的超過2/3;在戰後接受高等教育的超過9成;在日本國內讀完大學本科或專科的達到100%;在上個世紀最後三十年裏取得獲獎奠基性成果的超過8成。這些數字比較好地揭示了日本新世紀諾貝爾科學獎得主的一些羣體特徵。

基於這些統計數據,北京大學哲學系教授、北京大學醫學人文學院院長周程對日本新世紀諾貝爾科學獎得主所處的社會環境進行考察後指出:

1. 日本新世紀出現諾貝爾科學獎“井噴”與戰後的教育改革有關;

2. 日本新世紀諾貝爾科學獎得主受到了導師精神氣質的深刻影響;

3. 日本新世紀諾貝爾科學獎得主得益於研究開發經費的持續增長。

周程最後總結指出:

1. 全面改良科學技術創新“土壤”似比定向培養科學技術創新“苗子”成效更大;

2. 前輩學者對科學研究的正面示範有時勝過“帽子”、“票子”和“位子”的激勵。

3. 沒有穩定與充裕的研究開發經費支撐很難有真正且持久的無人區自由探索。

需要注意的是,本文首發於2019年,數據並非最新,但剛剛獲得諾獎的真鍋淑郎在日本接受了完整的教育,1957年獲得了東京大學博士學位。也並未超出周程教授的考察結論。

撰文 | 周 程(北京大學哲學系教授、北京大學醫學人文學院院長)

日本旭化成工業株式會社名譽研究員、名城大學教授吉野彰博士與兩位美國科學家共享2019年度諾貝爾化學獎後,日本榮獲諾貝爾科學獎的人數已攀升至24人,其中19人是在進入新世紀後獲獎的。儘管南部陽一郎和中村修二(Shuji Nakamura)獲獎時已加入美國籍,但他們的獲獎成果都是在加入美國籍之前做出的。

日本自2000年起,幾近平均每年都有1人獲得諾貝爾科學獎,獲獎總人數僅次於美國,並逐漸拉開了與英國、德國、法國的距離。這令國際社會感嘆不已。日本何以在21世紀最初二十年出現諾貝爾科學獎 “井噴” 現象?關於這個問題,筆者此前已在本微信公眾號上著文進行過初步探討,本文擬基於最新統計數據就日本新世紀諾貝爾科學獎得主所處社會環境問題再補充談些粗淺看法。

瑞典當地時間12月10日晚,日本科學家吉野彰從瑞典國王手裏接過諾貝爾獎的獎章和證書。

01

日本新世紀19名諾貝爾科學獎得主數據統計

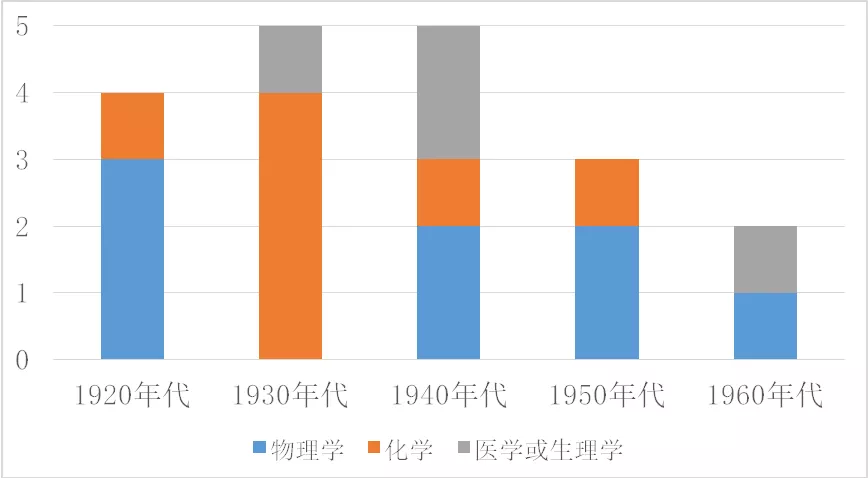

日本新世紀19名諾貝爾科學獎得主中,獲物理學獎的有8人,獲化學獎的有7人,另外4人獲得生理學或醫學獎。19名獲獎者中,出生在二戰結束之前的有13人。其中出生在1926-1935年間和1936-1945年間的各佔6人,還有1人是南部陽一郎,他出生於1921年。戰後出生的6人中,有2人出生於1946-1955年間,另外4人則出生於1956-1965年間。換言之,日本新世紀諾貝爾科學獎得主中,三分之二以上出生在戰敗前。如果按照年代進行統計,詳見圖1。

圖1 日本新世紀諾貝爾科學獎得主出生年代分佈圖

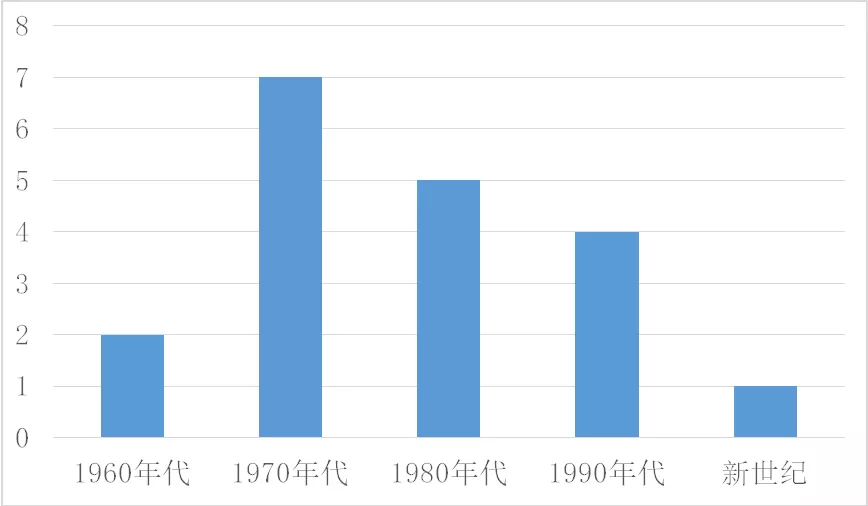

日本新世紀19名諾貝爾科學獎得主的平均獲獎年齡為69歲,做出獲獎奠基性成果的平均年齡為41歲,兩者之間的時間差為28年 [1]。19名獲獎者中,有16人的獲獎奠基性成果是在上個世紀七、八、九十年代做出的。其中,有7人的獲獎成果是在1970年代做出的,在1980年代做出獲獎成果的有5人,在1990年代做出獲獎成果的有4人。剩餘3人中,南部陽一郎和下村脩(Shimomura Osamu)的獲獎成果是在1960年代做出的,而且都是在美國工作期間做出的;還有1人是山中伸彌,他的獲獎成果是在21世紀初做出的。參見圖2。簡言之,八成以上的日本新世紀諾貝爾科學獎得主都是在上個世紀最後30年間做出獲獎奠基性成果的。

圖2 日本新世紀諾貝爾科學獎得主取得獲獎奠基性成果時的年代分佈圖

日本新世紀19名諾貝爾科學獎得主中,獲獎奠基性成果都是在海外做出的僅有3人,他們是南部陽一郎(物理)、下村脩(化學)和根岸英一(化學)。其中,南部和下村的獲獎成果都是1960年代初在美國做出的。而且,19名獲獎者中,有3人的獲獎奠基性成果是在日本企業做出的,他們是田中耕一(化學)、中村修二(物理)和吉野彰(化學)。

除去南部陽一郎和下村脩,所有的日本新世紀諾貝爾科學獎得主都是在戰後接受高等教育甚至是高中教育的。而且,所有的日本新世紀諾貝爾科學獎得主都是在日本國內完成大學本科或專科學業的,其中在東京大學、京都大學、名古屋大學讀本科或取得博士學位的人數最多,均在4人以上。在由原帝國大學改造而成的七所日本國立綜合大學中,除九州大學外,都至少培養出了1名諾貝爾科學獎獲得者。在日本私立大學就讀過的只有大村智一人。

至此,我們可以大致構建出這樣的圖景:

“

日本新世紀19名諾貝爾科學獎得主中,絕大多數出生在二戰結束前;他們幾乎都是在1945年日本宣佈投降後進入國立或公立大學讀書的;而且大多是在1964年日本舉辦東京奧運會前後進入頂尖國立綜合大學研究生院學習的;1972年日本的GDP超越西德,成為僅次於美國的世界第二大經濟體之後,他們在著名綜合大學或企業研發部門取得了重大研究突破,從而為新世紀榮獲諾貝爾科學獎奠定了基礎。

”

02

日本新世紀出現諾貝爾科學獎“井噴”與戰後的教育改革有關

日本新世紀諾貝爾科學獎得主幾乎都是在戰後接受大學教育的,而且大多數是在戰後初期接受中學教育的。當時日本的教育正經歷着一場深刻的變革。

1926年進入昭和時代之後不久,日本便進入了動盪不安的軍國主義黑暗時期。為了“闡明我國的國家體制和國民精神的原理,弘揚國民文化,批判外來思想”,日本文部省於1932年設立了國民精神文化研究所,日本司法省於1934年設置了思想檢察官,不斷強化對思想和文化的管制,大力倡導國粹主義,主張國家至上 [2]。這明顯與啓蒙主義教育理念相悖。為了給軍國主義搖旗吶喊,日本的媒體開始大肆渲染本國的軍事、科技乃至制度優勢。當時被廣泛閲讀的兩本科普雜誌——1923年創刊的《科學畫報》和1924年創刊的《兒童科學》在軍國主義者的操控下,幾乎每期都在鼓吹日本的軍事裝備優勢和科學技術成就,以致很多日本青少年都想從軍,以為日本真的可以稱雄世界 [3]。

1923年創刊的《科學畫報》

1924年創刊的《兒童科學》

受到1939年的諾門罕戰役的沉重打擊後,日本的一些有識之士意識到日本不能再狂妄自大、自欺欺人了,必須大力推進教育改革,切實增強科技實力。但是,走上了軍事擴張不歸路的日本在二戰期間是不可能真正對教育實行去軍國主義改革的。

戰後,在美國的推動下,日本1947年頒佈了《教育基本法》,開始用和平主義和民主主義教育取代以往的國家主義和軍國主義教育 [4]。東京、京都、東北、北海道、九州、大阪、名古屋等七所帝國大學正是在這一時期被改造成為國立大學的。雖然它們都被稱作國立大學,但實際上享有高度的辦學自主權,譬如校長由教師選舉產生,教授會對教師人事和教學經費具有議決權等。戰後初期的教育改革不僅使日本的大學教師,尤其是國立綜合大學的教師獲得了更多的研究自由和穩定的經費支撐,還使大批理工科學生獲得了更多的參與科學研究的機會,受到了更好的科學研究訓練 [5]。這些無疑會對戰後入學的年輕學子科研志向的培育產生積極影響,也為青年才俊進入國立綜合大學、心無旁騖地開展自由探索創造了有利條件。

1992年、2007年的卡耐基大學教師國際調查顯示,七成左右的日本大學教師在教學與科研中更重視後者 [6]。在國立綜合大學,這種“科研至上”的風氣可謂更濃。這樣一來,在日本,客觀上能夠搞科研,主觀上也很想搞科研的大學教師比比皆是。雖然這種重視知識生產勝過知識傳播,甚至知識應用的辦學模式曾引起日本民眾的不安,但它在創新型人才的選拔和培養上確實存在諸多優勢。

03

日本新世紀諾貝爾科學獎得主受到了導師精神氣質的深刻影響

上個世紀五、六十年代,在日本國立綜合大學指導理工科學生開展研究的教師大體上可以劃分為兩種類型,一種是親身經歷過戰時研究的資深教師,另一種是二戰後期才考上研究生的青年教師。戰時,前者大都直接或間接地參加過與軍事裝備開發和生產有關的研究。後者的情況則有些特別。

因從事軍工研究的高素質人才嚴重短缺,日本政府決定從1943年起在七所帝國大學以及東京工業大學、東京文理大學、慶應義塾大學、早稻田大學等高校創立研究生院,每年招收500名二年制和250名三年制研究生(前者相當於碩士生,後者相當於博士生)。由於這些研究生在校期間既可以免於服兵役,又可以拿高額獎學金,所以入學考試競爭異常激烈,考上的人學業都相當優秀。這些研究生畢業後有很大一部分進高校當了教師 [2]。他們和很多老教師一樣,曾目睹日本在太平洋戰爭後期被科技強國美國碾壓,因此攀登科學高峯、搶佔技術制高點的願望非常強烈。

1952年,舊金山和約簽署之後,美國結束了對日本的佔領。經受過戰爭磨練的國立綜合大學的教師們,擁有充分的研究自由後,為迅速恢復日本的科技競爭力,在爭分奪秒地開展科學研究的同時,還盡其所能地指導學生。

日本新世紀諾貝爾科學獎得主在大學讀書時的導師,無論是年長者,還是中生代,大都經歷過二戰,對科技競爭的殘酷性和重要性有着深切的感悟,因此人人都可以説是拼命三郎,而且對解決科技問題與發表期刊論文之間的關係有着非常清醒的認識,對科研選題的新穎性和科研數據的準確性要求非常嚴格。這種精神氣質當然會通過言傳身教的方式傳遞給他們的弟子。他們的弟子在其耳提面命下,對日本走科技立國的道路、迅速躋身世界科技強國行列的必要性也有着與今日青年學子完全不同的理解,並且都甘願為增強日本的科技實力而不懈努力。

1964年,東京奧運會成功地向世人展示了日本的科技實力;1965年,朝永振一郎又繼湯川秀樹之後再度摘得諾貝爾物理學獎桂冠。這些成功使日本新世紀諾貝爾科學獎得主的導師們迅速恢復了自信,同時也極大地提振了他們的弟子的科技自信心。這些青年學子相信一切皆有可能,只要自己勤奮努力、勇於攻堅克難,就有可能做出世界一流的科技貢獻。因此,他們不願意再繼續簡單地模仿西方學者,而是瞄準世界科技前沿大膽地向無人區挺進。如果他們當時為了多發論文,只肯做跟蹤研究,不願挑戰世界科技難題,很難想象他們之後能取得那麼多令世人矚目的原創性科技成果。

04

日本新世紀諾貝爾科學獎得主得益於研究開發經費的持續增長

搞科研只靠主觀意願不夠,還得有先進的儀器設備和充裕的研究經費,這些都需要有堅實的技術經濟基礎的支撐。所幸,日本新世紀諾貝爾科學獎得主投身科研領域時,正好遇上了日本經濟高速增長期。

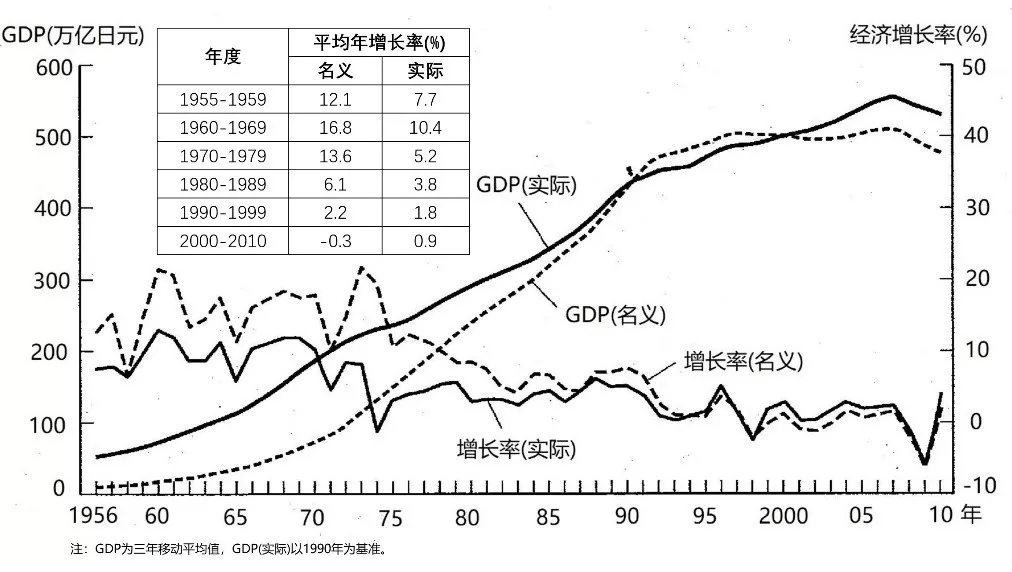

上個世紀六十年代,日本在大多數年份都保持了兩位數的經濟增長。結果,日本的經濟增長大幅超過了1960年“國民收入倍增計劃”定下的在今後10年中將國民生產總值提高兩倍以上的目標。1960年日本的GDP只有16萬億日元,但到1970年時日本的GDP已猛增至72萬億日元。參見圖3 [7]。除了 “國民收入倍增計劃”,日本還制定了與此目標相呼應的“科學技術10年計劃”,提出有必要按歐美國家的水準,儘快將研發經費投入總額提高到國民生產總值的2%。實際上,日本1970年的研發經費投入總額達到了1960年的6.48倍,其中投給大學的研發經費更是增長了7.1倍。2%的數值目標也於1970年宣告達成 [8]。

圖3 日本1956-2010年GDP與經濟增長率變化趨勢圖

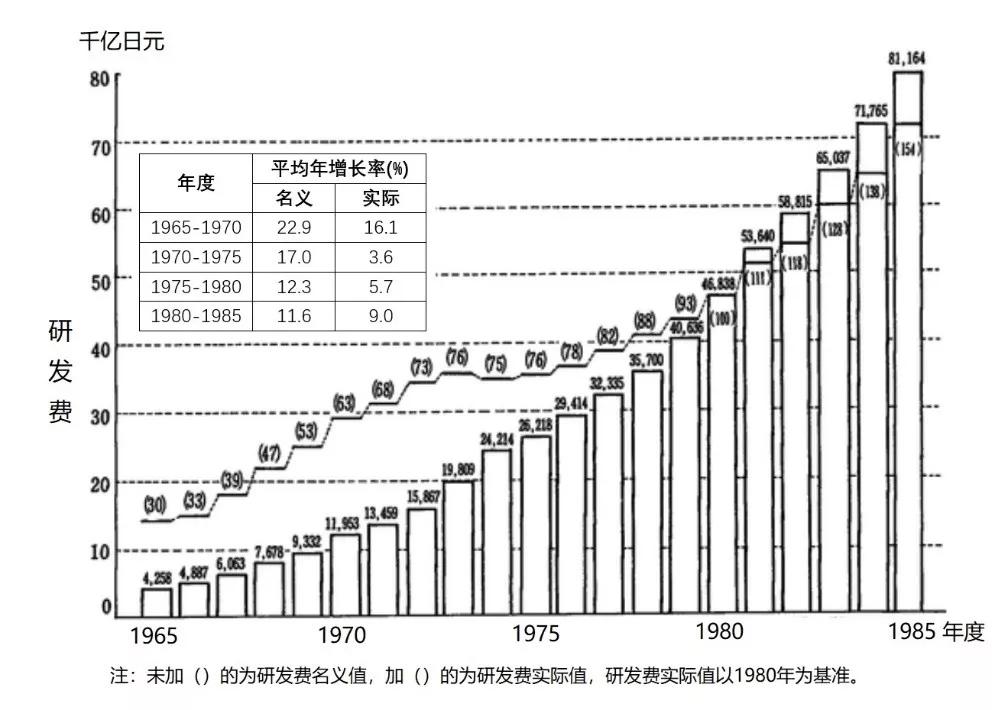

上個世紀七十年代的兩次石油危機對世界經濟造成了很大的衝擊,但在節能環保等產業的帶動下,日本的國內生產總值仍然實現了大幅增長 [9]。1970年日本的GDP只有2.03千億美元,至1980年時日本的GDP已增長至1.071萬億美元 [7]。伴隨着經濟的高速增長,這一時期日本的研發經費投入總額也在不斷攀升。1980年的研發經費投入總額又在1970年的基礎上增長了3.9倍。參見圖4 [10]。

圖4 日本1965-1985年研發經費投入總額變化趨勢圖

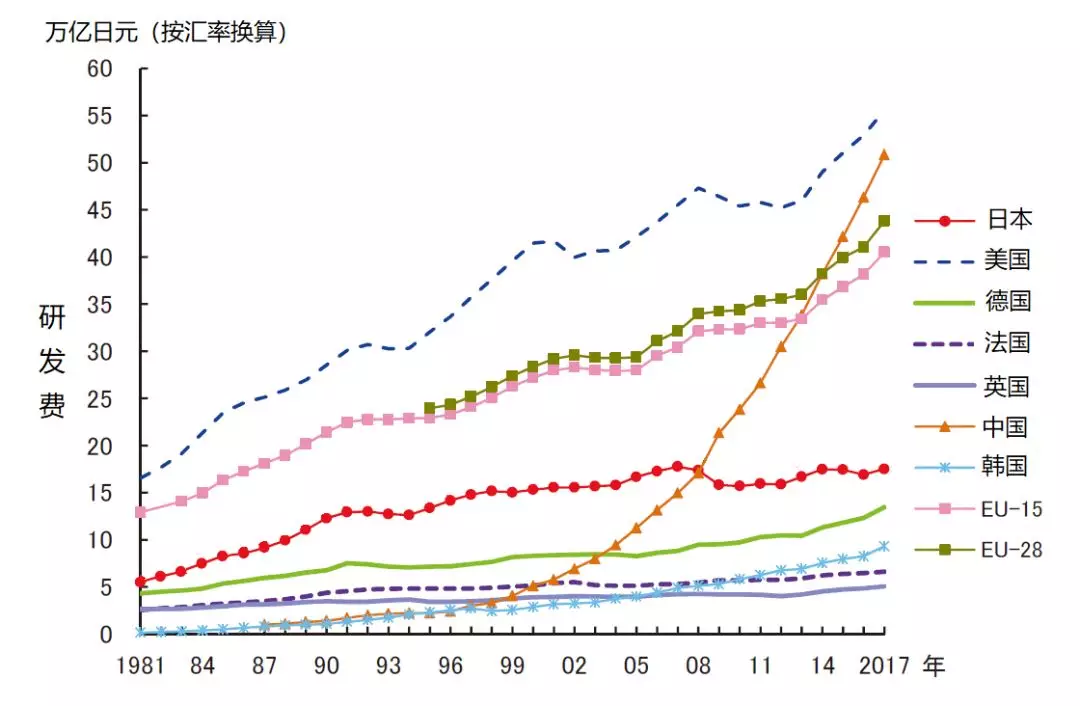

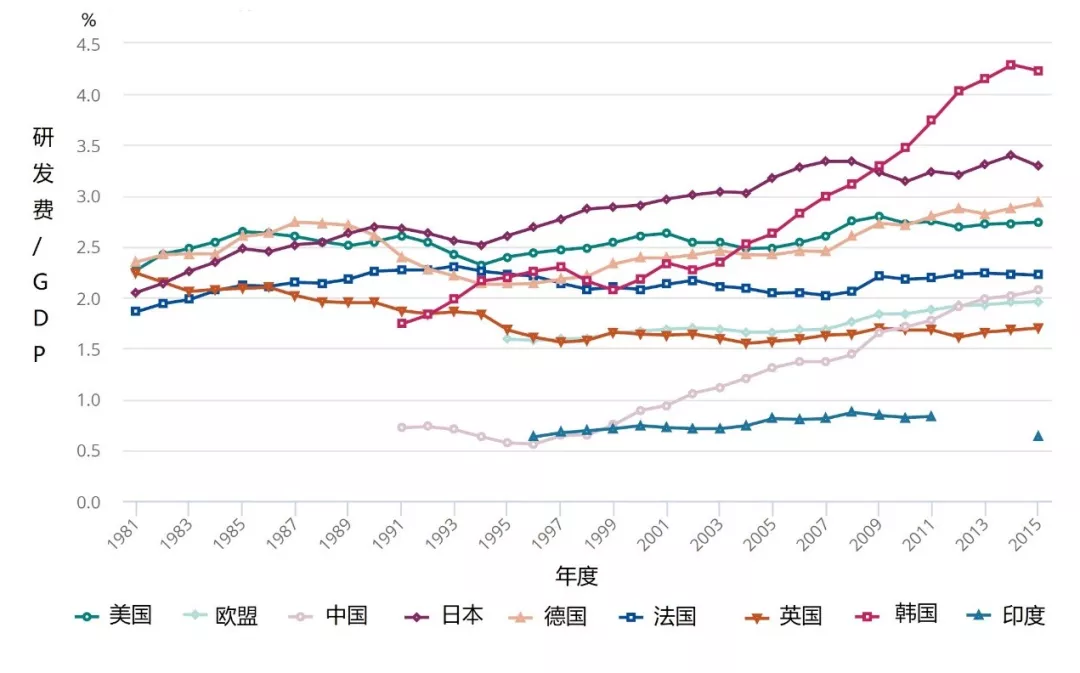

在上個世紀最後20年裏,除去泡沫經濟破裂之初的三年,日本的研發經費投入總體上呈不斷攀升之勢。這一時期,日本的研發經費年度投入總額由4.7萬億日元進一步增長至14.7萬億日元。參見圖5 [11]。而且,這20年裏,日本的研發經費投入強度也由2.1%進一步攀升至2.9%,甩開德國0.5個百分點,高出美國近0.3個百分點。參見圖6 [12]。

圖5 主要國家研發經費投入總額變化趨勢圖

圖6 主要國家研發經費投入強度變化趨勢圖

前已述及,日本新世紀諾貝爾科學獎得主的獲獎奠基性成果幾乎都是在進入1970年代之後取得的。這意味着日本新世紀諾貝爾科學獎得主大多數是在日本研發經費投入佔國內生產總值之比達到2%之後才取得重大科技突破的。這一點非常重要。沒有經濟的強有力支撐,也許能夠偶然作出一兩項諾貝爾獎級科學貢獻,但出現諾貝爾科學獎 “井噴”,一定離不開經濟的強有力支撐。

05

日本科學家進入新世紀後屢獲諾貝爾科學獎的啓示

導致日本在新世紀出現諾貝爾科學獎 “井噴” 的原因有很多,受歷史研究的侷限,筆者很難對此逐一展開梳理與闡釋。最後,想基於上述有限考察就日本科學家進入新世紀後屢獲諾貝爾科學獎的啓示問題談些一孔之見。

1. 全面改良科學技術創新 “土壤”,似比定向培養科學技術創新 “苗子” 成效更大。

日本新世紀19名諾貝爾科學獎得主中,有不少人在做出獲獎奠基性成果之前表現並不突出。例如,下村脩在長崎醫科大學附屬藥學專科部畢業後,只在名古屋大學進修過兩年,他是在普林斯頓大學做博士後期間發現綠色熒光蛋白的;田中耕一在東北大學讀書時留過級,獲獎時既無研究生學歷和海外留學經歷、又無 SCI 期刊論文和高級職稱;中村修二從名不經傳的德島大學取得碩士學位後,長期在一家只有幾百人的“鄉鎮企業”——日亞化學工業公司工作,並在那裏研製出高效率藍色發光二極管;和中村修二同時獲諾貝爾物理學獎的天野浩做出獲獎奠基性成果時只是名古屋大學赤崎勇實驗室的一名研究生;小柴昌俊早期學習成績很差,過了創造力高峯期之後科研才漸入佳境。這意味着無論日本政府如何遴選拔尖人才進行重點扶持,都很難相中這些在做出獲獎奠基性成果之前條件一般且表現平平的科研人員。因此,依靠現有的科技權威遴選能夠逸出常軌、取得重大突破的未來科技之星存在很大的視野盲區。

事實上,日本政府上個世紀從未實施過拔尖人才科研資助計劃。因為日本的大學實行高度自治,文部省和科技廳的官員權力受到嚴重製約,很難直接干預大學的運行與治理;而且這些官員遠離基層,對科研工作的性質和科技人才的特點的理解有限,要他們牽頭遴選具有獲諾貝爾獎潛質的拔尖人才,併為之承擔決策後果難度非常大。因此,日本新世紀出現諾貝爾科學獎“井噴”,在很大程度上要歸功於日本政府對科學文化的培育和科研環境的改良,而不是對科學技術創新“苗子”的選育。

2. 前輩學者對科學研究的正面示範,有時勝過 “帽子”、“票子” 和 “位子” 的激勵。

日本政府也給科學家戴 “帽子”,不過 “帽子” 的種類不多。最為著名的是日本學士院院士。由於日本學士院院士的定員為文科70人,理科80人,所以能戴上此“帽子”的人很少。至於拿政府性質的學士院賞、學士院學術獎勵賞同樣非常困難,因為每年文理科加在一起都不到20人。另一種政府性質的獎勵——文化功勞者稱號、文化勳章加上一起每年最多也只能授給20人,且對象涵蓋科學技術與藝術文化等領域。

日本政府用 “票子” 激勵科學家的力度也很有限。近年,整個學士院一年的預算資金還不到4千萬元人民幣,即使全部用到院士身上,人均還不到30萬元。文化功勞者,每年可獲得的退休金也只有21萬元左右。至於文化勳章則純屬榮譽性質,獲得者拿不到任何物質獎勵,因此通常都從文化功勞者和諾貝爾獎得主中遴選。

日本政府用 “位子” 激勵科學家的情況不是沒有,但也非常少見。

一方面,日本的事務官須從公務員中選拔,政務官的選任雖不受此限,但為數不多。另一方面,日本國立大學教授的薪資與中央政府副部級公務員的薪資並沒有太大的差異。因此,除非政府拿出副部級以上的位子,否則對資深科學家都形成不了有效激勵。事實上,在日本,很少有科學家願意轉崗到政府機關就任要職。而高等學府和科研機構裏的管理職位都是服務性質的,科研進入佳境的科學家大都不願意接手。

日本科學家,尤其是大學教授幾乎不用受來自行政部門的考核評估的干擾。在 “帽子”、“票子” 和 “位子” 的吸引力與考核評估的推動力都難以有效發揮作用的情況下,內在動力對驅動科學家不斷開拓進取的作用就顯得十分重要了。雖然影響內在動力的因素有很多,但最為重要的還是科研興趣和使命意識。科研興趣的培養離不開老師們的教育,使命意識的形成離不開老師們的垂範。因此,導師的作用至關重要。從日本新世紀諾貝爾科學獎得主的成長軌跡中可以看出,他們當中的大多數是在經歷過二戰的導師們的言傳身教之下成長起來的,沒有這些對科研有着獨特理解的導師們的示範很難想象他們對科研會那麼投入。如果其導師成天熱衷追逐 “帽子”、“票子” 和 “位子”,很難想象他們會真正喜歡上科學。

3. 沒有穩定與充裕的研究發展經費支撐,很難有真正且持久的無人區自由探索。

為了鼓勵競爭,日本政府近年一直在縮小以 “運營交付金”(事業運行費)的形式撥付給大學和科研機構的穩定支持經費佔比,持續在加大科學研究費補助金、科學技術振興調整費、基礎研究推進費、產業技術研究資助費、地球環境研究綜合推進費等競爭性研究開發經費的投入。即便如此,日本政府撥付給大學和科研機構的穩定支持經費依然佔全部經費的70%以上。這和中國高校形成了鮮明的對照。

以中國的清華大學和北京大學為例。2018年,清華大學獲得的政府財政撥款只有47.8億元,而其獲得的科研經費高達71.9億元,辦學收入為25.5億元,企業上交5.6億元,其他收入高達48.9億元。北京大學該年獲得的政府財政撥款為48.6億元,略高於清華大學,但北京大學獲得的科研經費只有34.9億元,不到清華大學的一半。該年北京大學的辦學收入為16.8億元,企業上交1.4億元,其他收入12.2億元。很明顯,清華大學和北京大學獲得的穩定支持經費佔比均不到50%,遠遠低於日本的國立綜合大學。

競爭性研發經費佔比過低,的確有可能導致研發活力和效率不足等問題,但是競爭性研發經費佔比過高也會導致過於重視短期研究績效、輕視長期研究積累之類的弊端。在穩定支持研發經費不足的情況下,為了獲得更多的競爭性研發經費的支持,科研人員不得不緊跟熱點,期盼能夠早出成果、快出成果。而且,為了養活團隊,和自己研究主攻方向關聯不大的項目也不得不去努力承接。結果,雖然爭搶到了不少研發經費,發表了不少科研論文,但由於研究注意力過於分散,很難在某個重要的研究領域取得重大突破。

上個世紀,尤其是成為第二大經濟體之後,隨着經濟實力的提升,日本的國立綜合大學從政府獲得了大量的 “運營交付金”,這些穩定支持經費有很大一部分是按照學科和人頭進行分配的,因此大學教授們可以按照自己的學術興趣自主使用這些經費開展科學研究,而且在多年不見成效的情況下仍然可以鍥而不捨地繼續從事相關研究。琢磨多年,取得若干進展之後,還可以基於這些前期研究申請競爭性研發經費的支持。雖然不少人在無人區開展自由探索最終無疾而終,但是達到預期目標取得重大突破的也不在少數。可以説,沒有穩定且充裕的研發經費的支撐,日本在上個世紀後期不可能有那麼多學者在無人區開展自由探索時取得成功。

本文主要根據周程發表於《科學與社會》2019年第4期上的 “社會環境對日本新世紀諾貝爾科學獎‘井噴’的貢獻 ”一文改寫而成。