歷史大變局中,“再掛鈎”對拜登政府意味着什麼?_風聞

南山老祖-2021-10-07 10:08

自拜登上台後,經過很長一段時間的博弈,中美關係開始走向“再掛鈎”。10月4日,美國商務代表在講話中釋放出善意,表示要與中國在經濟上“再掛鈎”(recoupling)。政治學界預測,這會是中美關係走向一種“新型大國關係”的一個起點。翟東昇教授還提出:“我覺得,應該對即將到來的這些對話機會予以充分重視,相關的頂層設計應既有全球政治經濟學的理論深度,又有現實主義的國際戰略高度。”

10月6日,中美在蘇黎世舉行了一輪會談,就“中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。”

那麼,為何此前在阿拉斯加談判時,美國方面還表示要“憑實力出發”,與我們對話。而現在,美國又願意放下架子,與我們坐下來好好談呢?

我以為,要回答這一問題,就需要先對對方的情況做一個摸底。而這就需要從理解美國國內、國際環境入手。

我們先來看美國的國內環境。

我國多數人對美國國內環境的理解,是從特朗普時期的黑人“零元購”開始的。由此,我們得以窺見美國國內社會的撕裂。

但事實上,僅從這一靠後的時點來理解美國國內社會,並不能得其全貌。我們需要把時間線稍微推向前,推到里根時期。

眾所周知,里根總統是在危機中上台的一位強硬派政治人物。但很少有人會注意到,他的政治身份是共和黨黨員。

這一身份對於理解當時的美國政治尤為重要。共和黨是美國的保守派。所謂保守派,關於他們的思想,著名的美國政治思想家拉塞爾·柯克在《保守主義思想:從柏克到艾略特》一書中曾做過系統的總結。

大體説來,主要是這麼幾點:第一,以神為合法性來源,卻又不只依靠神,而是在神與人之間搞折中;第二,認同平等與自由,卻又主張等級制與秩序;第三,認同適度創新,卻更注重傳統;第四,重視道德,卻又不放棄功利心。

保守派在西歐更多,因為西歐是老領主的國度。那裏為保守派提供了豐沃的土壤。比如,著名的埃德蒙·柏克,就是保守派政治學的鼻祖。

保守派大都是西歐社會的頂層。我們在電影裏看到那些喜歡穿着高腰裙,或高筒襪,在鄉野的大別墅裏開高級酒會的上層人士,基本上都屬於保守派。

美國的保守派不算很多。但他們有自己的想法。柯克在《美國秩序的根基》一書中總結道,美國政治秩序有幾大傳統,分別是:第一,猶太教,特別是上帝對底層人民的恩典秩序。第二,古希臘的柏拉圖主義、亞里士多德主義,以及古羅馬時期的自然法觀念。第三,古代歐洲的神學,以及近代的新教,同時還加入了蘇格蘭長老會的傳統,以及自然神論。第四,英國的保守主義。第五,美國自己的融合之道,也即大陸會議時期博採眾長的做法。

所以,説到底,美國保守派是一個繼承了西歐老領主的底子,又加上了美國工業化時代洗禮的羣體。他們所認同的政治秩序傳統,其實是一種混雜了西歐傳統神教道德的工業化政治經濟秩序。對此,柯克也並不諱言:“實際的統治在美國以及任何其他國家之所以可能,乃是因為那個國家的多數人認可某種道德秩序的存在,而且他們靠這種秩序——也即靈魂的秩序——約束自己的行為。”

理解了這一點,我們再來看里根總統的上台,你就會發現其中的怪異之處,即他作為由保守派推出的政治領袖,為何會在推動“自由企業制度”方面,做出重大貢獻。在里根的支持下,新自由主義經濟學得到了快速發展,芝加哥學派成為主流政治經濟學派,並在里根下台後還保持了極大的力道,席捲了整個世界。

保守派顯然並不能認同自由秩序。他們希望建立等級秩序,而非自由秩序。而里根卻力推自由秩序,推動“自由企業制度”的發展。這到底是為什麼呢?

要理解這一點,我們還需要引出美國國內的第二股政治力量,那就是自由派。自建國之初,美國就有一大批自由派。而且,相比保守派,自由派是社會的主流。路易斯·哈茨教授在他那本著名的《美國的自由主義傳統》中曾經提到:“1776年美國革命的突出點就不是它帶來的自由,而是它不存在摧毀繼承封建結構的任務。”所以,美國沒有太多的保守派,反而是自由派的天堂。

自由派的第一位代言人是傑斐遜總統。傑斐遜在文章中提到:“我們爭取的政府不僅僅要建立在自由原則上,而且政府的各項權力必須平均分配給各個政府部門,每個政府部門都由其部門有效的遏制和限制,無法超越其合法範圍。”

在建國之初,由於工業不太發達,美國的自由派主要是中下層資產者。而在經過鍍金時代、柯立芝繁榮這兩個重要的黃金時代之後,美國的自由派得到了大發展。不僅人數大為增加,資產規模也得到明顯提升。而隨着資產規模的不斷提升,他們在社會話語權上也有了質的飛躍。他們躍居成為社會的頂層精英,得以與保守派平起平坐。而且,因為人數較多,他們在聲勢上經常會略勝保守派一頭。

此後,在一戰、二戰期間,大量的歐洲資本外逃到美國。其中,有一股核心力量是猶太資本。猶太資本絕大多數都是自由派,因為猶太人在老歐洲得不到主流社會的承認,無法獲得正式的地位,更無法真正掌權。另外,猶太人與歐洲的保守派關係一直不太融洽。由這一點去理解二戰期間德國的很多行為,我們才能得出正確的解釋。

猶太資本來到美國,進一步加強了自由派的聲勢,其中一個突出標誌是1914年紐約美聯儲的成立。在當時,紐約五大銀行購買了美聯儲紐約銀行203,053份股票的40%股權,並由此打開了大金融寡頭操控美國,乃至全世界金融體系的歷史軌道。猶太資本入主美聯儲,是美國,乃至國際財權進入到自由派手裏的一個極為重要的標誌。

自由派所認同的政治秩序與保守派不同。誠如前述,保守派認同的是一種混雜了西歐傳統神教道德的工業化政治經濟秩序。這種秩序在強調身份等級制的同時,又要求維持工業化的社會生產。而自由派認同的是一種建制化的去道德性的工業化政治經濟秩序。這種秩序希圖在世界上建立一個懸臨於半空的“自系統”,這個自系統否定道德,否定傳統,並依據自我的內置程序,自體維持工業化生產。

由此,我們可以看到,兩撥人對政治經濟秩序的理解是截然不同的。雖然不同,但雙方在一點卻是一致的,即雙方都追求工業化社會生產,以獲取利益。

正是這個共同點,維持了里根的看似古怪的施政方略。説白了,里根雖然是共和黨黨員,但在當時的情況下,也代表了自由派的利益。面對巨大的經濟危機,保守派與自由派合流,共同維持了美國國內的政治經濟秩序,從而度過了難關。

這一合流,是我們要討論的整個問題的起點,因為從里根時代開始,美國的國內政治向着自我分裂的方向不斷滑動。

里根下台後,自由派憑藉着巨大的聲勢和龐大的力量,令美國的國內政治秩序向着它所構想的方向偏向。

其中,一件頗具代表性的事情,是克林頓時期,美國政府的企業化改造。對於這一點,戴維·奧斯本和特德·蓋布勒在合著的一部作品中做了詳細的介紹,名叫《改革政府》。這本書宣稱要打破公與私的邊界,建設一個“企業化政府”。這包括如下幾點:(1)起催化作用的政府:掌舵而不是划槳;(2)社區擁有的政府:授權而不是服務;(3)競爭性政府:把競爭機制注入到提供服務中去;(4)有使命感的政府:改變按章辦事的組織;(5)講究效果的政府:按效果而不是按投入撥款;(6)受顧客驅動的政府:滿足顧客的需要,不是官僚政治的需要;(7)有事業心的政府:有收益而不浪費;(8)有預見的政府:預防而不是治療;(9)分權的政府:從等級制到參與和協作;(10)以市場為導向的政府:通過市場力量進行變革。

這本書其實就是克林頓對政府改造思路的總結。所以,它得到了克林頓總統的稱讚,並被他推薦給政府的下屬閲讀。而所謂政府的企業化改造,其實就是要按照自由派的構想,來從改造政府角度入手,來構建美國國內的政治秩序。

對自由派的逐漸掌權,保守派表示了強烈的不滿。原本,在里根掌權時,兩家合流,完成了對國內經濟、政治危機的過渡。而在渡過難關後,更多的經濟、政治利益卻流到了自由派的口袋裏,而保守派卻被逐漸邊緣化了。這令保守派的怨言日漸增多。

此後,無論是布什上台,還是奧巴馬掌權,都未能真正改變這一歷史方向。撕裂變得越來越明顯。保守派與自由派的政治聯盟逐漸破裂,裂變為兩個對立的羣體。

在這裏,我們還需要加上第三股力量。這股力量是砸向本已出現裂縫的冰面,導致冰面破裂的又一塊磚頭。那就是美國的中下層平民。

美國是移民國家,中下層平民自然也不是鐵板一塊。

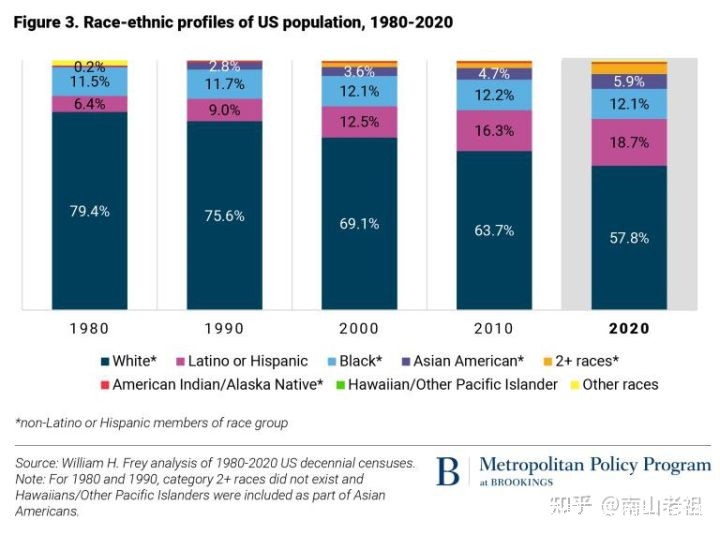

據2020年發佈的人口普查詳細結果顯示,白人在美國人口中的佔比首次下降至低於60%,佔57.8%,拉丁裔佔比18.7%,黑人佔比12.1%,亞裔佔比5.9%。

這些平民各懷想法。其中,中下層白人是反對自由派,而支持保守派的。這倒不是説他們真的與保守派立場一致,而是因為他們與保守派有一個共同的對手,即自由派。中下層白人認為自己在自由派統治下沒有得到好處,反而因為上升通道被自由派鎖死而吃虧。所以,他們痛恨自由派,站在保守派那頭,一起對抗自由派。

中下層拉丁裔中也有很多人是保守派的支持者。這主要是因為他們不希望更多的拉丁裔遷來美國,搶佔自己的工作機會和社會空間。拉丁美洲、墨西哥與美國距離不遠,每年都有不少人通過合法、不合法的途徑來到美國。先來的拉丁裔已經在美國紮了根,這時從鄉下來個窮親戚來投靠自己,還要佔掉自己的工作機會,換個人都會不樂意。而保守派反對自由移民,所以,拉丁裔中有不少人都支持保守派。

黑人則站在自由派那頭。黑人在歷史上與保守派,特別是南方的保守派有過節。這是美國的蓄奴史留下的禍根。在被解放後,黑人也沒有獲得平等的地位。他們一直受到白人的欺負、排擠,故而想通過進一步的擴權來贏得更高的地位,以及更多的機會。所以,他們痛恨保守派所希望構建的等級化秩序,而贊同自由派的構想。

亞裔人數較少,而且亞洲距離美國也比較遠,去美洲的“窮親戚”數量較少。所以,亞裔很少直接參與這些事情,而是更多的扮演兩頭都贊同、支持的角色。順便一提,亞裔最喜歡做的事情是,向亞洲的“窮親戚”炫耀自己過得有多好,以證明自己的選擇就是牛。

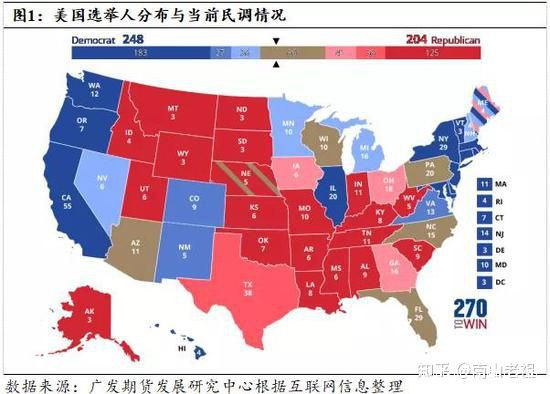

由上述分析,我們可以看到,美國的中下層平民其實也分為兩頭。其中,人數較多的那頭靠向保守派,而人數較少的那頭則靠向了自由派。前面曾經提過,保守派人數較少,聲勢不壯。而現在,大量平民靠向保守派,便使得保守派聲勢大震,得以與自由派掰手腕。

正是在這樣一個政治格局下,保守派大佬特朗普登台了。特朗普在登台後,遵奉的政治綱領只有一個,那就是拆毀自由派所構建的政治秩序。

特朗普一上來就提出“美國優先”。這就是要拆掉自由派的政治秩序,否定自系統。在執政期間,特朗普放任病毒不管,就是要借病毒的力量,破壞自由派花幾十年構建起來的政治秩序。

而面對特朗普的手段,自由派不斷髮動黑人“零元購”,也就可以理解了。

拜登就是在這樣一個整體格局下登台的。他所面對的就是這樣一個派別對立、政治分裂的局面。而且,這個局面並不因為拜登的登台而直接得到化解。拜登只有做出一些事,才能令其中的矛盾適度緩解。

那要怎麼才能令其中的矛盾緩解呢?唯有令所有人都得到好處!

在這個背景下,拜登將要與中國談判。把握了這一點,再來看中美對話,我們才能理解中間的很多事。

當然,順帶一提,拜登還面臨很多現實的難題,比如高額的負債。據統計,目前美國政府負債28萬億美元,而美國2020年的GDP為約20.9萬億美元。所以,美國國債是美國2020年GDP的133.9%。而且,自1960年以來,美國已經78次上調國債上限。如今,美國國債又要到期,而美國政府兜裏沒錢,拜登將面臨無錢可還債,信譽即將破產的境地。

這是上面那個背景上的一抹藍韻,只為上面的背景增添顏色,並不改變上面那個背景。

接下來談美國的國際環境。

國際環境比較複雜。限於篇幅,我在這裏只簡單梳理一下美國與德國、法國的關係。

在二戰後,美國憑藉馬歇爾計劃,得到了歐洲絕大多數國家的信賴。但其中有兩個國家最為特殊,那就是德國和法國。

德國是戰敗國。對於德國,歐洲其他國家,特別是法國,一直有意予以壓制。這一態度符合法國對於德國的歷史傾向,即以德國作為歐洲大陸的主要競爭對手,刻意予以對抗。但是,美國卻並不希望如此。

美國認為,當時的主要對手不是德國,而是蘇聯。所以,美國希望以德國作為對抗蘇聯的橋頭堡。但是,美國也不希望看到德國強大,畢竟打造一個強大的德國對於美國所希望構建的歐洲平衡秩序也是威脅。所以,美國對德國的態度是,希望保持德國的分裂狀態,但必須確保德國的絕大部分控制在美國手中。對於這一點,託尼·朱特在《戰後歐洲史》中清楚地記載道:“美利堅合眾國和大不列顛一樣,並非不樂意看到德國出現分裂,面積較大的德國西部現在主要控制在美國人手中。”

當然,美國保持德國的相對實力還有另一個沒有明説的理由,那就是要制衡法國。在德國問題上,美國與法國曾有過一段時間的角力。最終,美國通過政治和經濟手段,迫使法國不得不放棄自己構想的歐洲秩序體系,將自己置身於美國構建的歐洲新秩序下。朱特説道:“法國領導人花了3年時間才接受了這一方案。那3年裏,法國人實際上不得不和他們300年來的歷史作鬥爭和妥協。”美國人令法國人低下了他們高傲的頭顱!

所以,我們可以看到,美國人對德國的態度是複雜的。美國並不希望建設一個強大的德國,而是希望維持一個足以對抗蘇聯的橋頭堡和足以制衡法國的戰略支點。哪怕是在蘇聯解體後,美國對德國的態度也沒有出現大的變化。美國始終只把德國作為一個戰略支點,而不是真正意義上的好盟友。

由此,我們才能解釋為何美國一直把在德國部署核武器作為自己的一項戰略重點。據德國媒體報道,目前,在德國布歇爾空軍基地還存放有20枚美國核彈。

德國社會一直希望美國將這些核彈撤走,而德國的政治家也經常以要求美國撤走核彈作為競選口號。而之所以德國人會提出這一要求,是因為眾所周知,一旦爆發戰爭,核彈的存放地必然會最先遭受攻擊。但美國並未對此作出回應。不僅如此,美國還通過北約表示,將升級部署在德國的核彈。顯然,在美國看來,這些部署在德國的核彈,其作用不僅僅是對抗俄國。

在這種情況下,希望美國與德國保持親密關係,要求德國始終保持對美國的跟隨,顯然是一件不現實的事情。

再來説美國和法國的關係。前面提到,美國對法國一直多留了一個心眼。之所以美國一直對法國防備一手,是因為在二戰後,法國希望構建屬於自己的歐洲新秩序。其實,這也是歐洲多數國家一直以來的想法,即希望建設一個獨立的歐洲。

自二戰結束開始,美國就不允許這種局面的出現。美國祭出了“馬歇爾計劃”。“馬歇爾計劃”的主旨是恢復歐洲的經濟實力,而非徹底削弱歐洲。不過,以此為條件,美國要求歐洲,特別是英國,放棄殖民地。同時,美國以馬歇爾計劃為工具,將歐洲的企業家帶來美國走訪、參觀、學習,接受美國政治學、經濟學的洗禮。

據統計,僅1948年到1952年間,法國有5000名經理人、技術人員、工會活動家前往美國學習,佔法國相關人員總人數的1/4。

美國這麼做,是希望改造包括法國在內的老歐洲,使之接受自己的政治體制、經濟模式。説白了,美國是想把歐洲揉捏成自己想要的模樣。而這正是美國的歐洲新秩序的本質目的。

對這種做法,以法國為代表的歐洲國家並不真心接受。在二戰後,因為受困於經濟困境,歐洲國家接受了馬歇爾計劃的援助,併為此付出了一些政治代價。但歐洲國家,特別是法國,卻時刻保持着高傲的態度。

這一高傲的態度以著名的戴高樂主義為思想內核,並以法國長期不參加北約為代表行動。雖然,後來法國參加了北約,卻也經常以退出北約相威脅。

在這一狀況下,美國希望改造法國,令法國對自己保持跟從,也是不現實的。因此,美國就不得不不時的敲打法國,令法國難堪,令法國出醜,令法國人高傲的態度受到折辱。由此,我們才能理解為何諸如“美國橫刀奪愛,搶下法國人與澳洲人簽訂的潛艇大單”之類的新聞每隔一段時間就會見諸報端。這是美國有意為之。

所以,從歷史上來看,美國對德國和法國始終都留了一個心眼。法國和德國的領導人當然也明白這一局面。所以,他們一直在尋求歐洲獨立。德國和法國領導歐洲多國建立了歐盟,又組建了空客公司,在數字經濟上與美國形成對抗,並不斷試圖推動建立歐洲軍。這些用心的舉動,都在宣告法國和德國希望按照自己的想法,重新構建歐洲秩序。

只不過,在美國的強大壓力下,這些動作都推進很慢,簡直可以用“龜速”來形容之。

有趣的是,在特朗普時期,保守派領袖特朗普對法國和德國的這些舉動大加縱容,因為他認為這有利益打擊自由派所建立的秩序體系。這使得法國和德國原本的龜速推進變成了大踏步躍進。比如,北溪二號,就是這一特殊時代的猛然出現的事物。北溪二號的建成,使得德國在能源方面,可以稍微擺脱對美國控制的石油體系的依賴,獲得一定的自主性。

拜登在上台後,面臨的就是這麼一個巨大的既成事實,即法國和德國已經在構建歐洲新秩序方面,邁出了卓有成效的一大步。現在,他希望重新構建以美國為中心的聯盟體系,顯然是有難度的。要想重新收攏人心,必須要拿出能讓所有參與國都能獲益的方案來。説白了,那就是“得給錢”。

在這一大背景下,拜登要與中國進行談判。

年輕的時候,我嘗讀修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》。只是在當時,由於少不更事,我並不明白,為啥古雅典強盛如此,還要去跟一羣比它弱的城邦開戰,比如斯巴達。結果,古雅典深陷戰爭泥潭,並最終消失在歷史的深淵之中。

後來,經過生命歷程的洗禮,我終於懂了,原來這個新興的古典商人集團從來都不知道滿足,就想把所有東西都攏到自己手裏來。他們搞了提洛同盟還不夠,還想把整個古希臘世界都按照自己的模樣改造一番。他們的觸角不斷擴張,乃至於終於碰到了斯巴達人的底線。於是,雙方之間展開了一番你死我活的搏鬥。而搏鬥的結果,是逾越邊界的古典商人集團集團的慘敗。

在《歷史》中,希羅多德借索倫之口説出了這樣一番話:“毫無疑問,縱然是富豪,除非他能一直幸福的享受他的巨大財富,直到死亡,否則,我們就不能説他比普通人更幸福。許多最有錢的人其實並不幸福,而許多隻有中等財產的人卻是幸福的。頂級富豪只在兩個方面優於幸福的人。有錢的人更有能力來滿足他的慾望,也更有能力承受大災難的打擊。而幸福的人當然沒有那麼多財富來滿足自己的慾望,也經不住這樣的災難,然而,他的幸運卻使這些災難不會臨到自己身上。此外,他還會享受到這樣的一些幸福,即他的身體不會殘廢,他不會生病,他不會遇禍,有好孩子,又總是心情愉快的。如果在這一切之外,他又得到善終的話,這便正是你所要尋求的人,也就夠得上成為幸福的人了。只不過,就算是這樣的人,在他死之前,也只能被稱為幸運的人,而不是幸福的人啊。”

可惜,一直到今天,西方的精英集團都沒有參透希羅多德的深意!

本人持續更新各類時評分析文章。有興趣的朋友請點擊關注,保持跟蹤。下次看文不迷路。