木子童:是誰逼越南人在日本偷豬?_風聞

熊猫儿-2021-10-12 20:00

日本農民最近過得有點兒糟心,疫情不斷也就算了,家裏牲口還老失蹤。

幾個月裏,栃木縣丟了6頭牛,埼玉縣丟了130頭豬、80只雞,羣馬縣丟了700多頭豬和140多隻雞。

警方最後發現,幹下這事兒的很可能是一羣滯留的越南技能實習生。

涉嫌偷豬的越南技能實習生

越南不是騰飛的亞洲新小龍、遍地工作機會的淘金聖地嗎?越南人怎麼會跑到日本偷豬呢?

懷揣着這個疑問,我和兩位在日打工的越南朋友聊了聊,發現了一個與想象中截然不同的世界。

東京港區的日新窟寺裏,一片特殊的牌位默默佇立。牌位上上用與日文截然不同的異國文字,寫着150多個名字。

從生卒年月上看,他們的生命軌跡短促得令人心驚,平均年齡不過20出頭,在20歲才算正式成年的日本,甚至可以説還是一羣孩子。

這是近年在日本死去的越南打工人的名字。而他們不過是在日本去世的各國打工人中可見的一小部分。

東京日新窟供奉的越南人牌位

牌位上的每個年輕人,都曾懷揣賺大錢、改變家人命運的夢想走下飛機,而今只剩一腔酣夢、異土長眠。在他們身後,留下的是悲痛的父母、嗷嗷待哺的孩童,以及高達百萬日元的鉅額欠款。

畢業即失業,是越南年輕人現在面臨的最現實問題。2021年上半年,越南15-24 歲的青年失業人口39.9萬人,佔全國失業總人口的34.4%。

國內找不到工作機會,許多年輕人不得不把眼光投向海外。

而鼓動他們走向日本的,是一片正在越南每個角落迴響的囁語。

越南街頭廣告:教授日語、韓語、中文各種課程

這聲音自街邊教授日語的大廣告牌、同鄉三年變富翁的隱秘傳説以及YouTube上奇妙的視頻中響起,起初很不起眼,最終卻如河流入海般匯成一片巨響:

到日本去!到日本去!到日本去!

這巨響如同一台強有力的水泵,每年泵壓着近5萬人湧進日本,組成在日外國打工人的半壁江山。

越南人在出國前,簡單學習如何在日本生活

來自越南北部城鎮的Thu一直記得一則簡單到近乎簡陋的中介宣傳片。宣傳片裏,一個越南女孩走在日本鄉下街頭,邊拍邊介紹道:

“看,這是日本村兒裏的街道,非常乾淨,沒有垃圾,人人都懂垃圾分類。過人行道不需要看車,車會自覺讓着你。”

鏡頭裏的日本高度文明、人人温文有禮,沒有越南橫衝直撞的摩托車隊、隨時可能爆發的街頭械鬥,也沒有貧困和惡疾。

在越南的交通中,摩托車常常成為巨大變數

更重要的是,在這裏可以輕而易舉的賺到大錢。

對於越南中產來説,日本是潔淨文明的幸福之地,而對於那些找出路的貧苦人來説,日本則是他們逆天改命的巨型賭場。

越南中介機構標語:勞動帶來幸福

家住河內附近的Nyou説,去日本前中介機構向她介紹,日本就是一片流淌着蜜與奶的應許之地,只要勤勞肯幹,沒有拿不到的薪水。

且不説工作簽證,就算拿的是留學簽證,每週只工作28小時,以東京最低時薪1041日元計算(約合人民幣57元),1個月下來,也能抵父母在越南工作半年的積蓄。

“我回來要開一間超市、我要開一家美甲店、我要用日本的技術在國內養牡蠣、我要給老家蓋新房……”

夢想當船長的菲律賓技能實習生Yanto最終在一場海難中喪生日本

中介機構的壯行會記錄下了每一個打工人的雄心壯志。

所有即將啓程的年輕人都相信,他們將在日本迅速累積下父輩半生也難以獲得的原始財富,然後回國大展宏圖。

為此,他們不惜先欠下一筆鉅債。

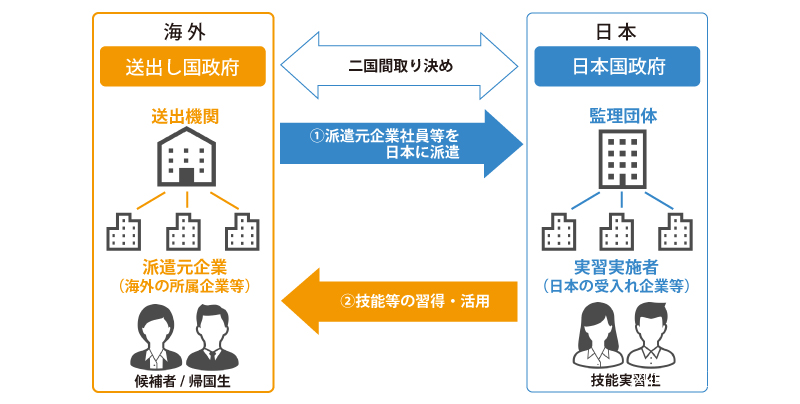

大多數越南打工人通過“技能實習生制度”前往日本。持有“技能實習生簽證”,他們將能在日本的指定接收工廠工作1-3年。

而想要找到接收工廠,首先要通過越南本地的中介機構聯繫日本的監理團體,再由日本監理團體聯繫日本指定工廠。工廠最終面試後,才會為打工人發放簽證。

技能實習生制度框架

由於普遍沒有積蓄,渴望去日本淘金的年輕人為了向中介機構和監理團體支付中介費、培訓費,在赴日之前,往往就要先背上100萬日元(約合人民幣5.7萬元)的外債。

5.7萬塊錢,在中國人看來也許不算太大問題,但在2020年人均月收入不過423萬越南盾(約合人民幣1198元)的越南,這筆開銷往往需要多年才能還清。

許多年輕人的貸款背後,是父母抵押的田地與房產。這是一個年輕人的風險投資,也是一個家庭的孤注一擲。

越南父母替女兒籤合同擔保 來源:NHK紀錄片《追蹤外國人技能實習制度》

儘管他們深知,這100萬日元中,有三分之二是中介機構和監理團體拿走的回扣,但並沒有人敢聲張:

“我知道這不公平,我的中國同事從來不用交什麼賄賂,可又有什麼辦法呢?”

他們只能嘗試相信,在遍地黃金的日本,自己的雙手會重新抓住命運的舵盤。

然而,他們並不知道,在傳説中如佛國一樣光輝的日本等待他們的,只是又一場幻滅。

和許多發達國家一樣,日本年輕人越來越不愛做辛苦的體力勞動了。漁船、農場、低技術工廠、建築工地和護理行業,招人的告示一年365天從來不揭。

日本農場徵工網頁

像紡織一類的高勞動密度產業,要想維繫正常運轉,必須請近40萬外國技能實習生及時屈身窩進這些逼仄的空缺。

但與宣傳片裏的熱情邀請形成鮮明對比的,是殘酷的就業環境。

外國技能實習生最怕和日本同事比較工資,因為那張窄窄的工資條上寫滿了世界的參差。

印度尼西亞技能實習生Dede在田後港的一條漁船上做工。漁船的工作就像奶娃娃,每隔幾個小時就要來上一波,任務十分繁重,相應的報酬也很豐厚。

每到當地名產松葉蟹上市的時候,漁船捕一網蟹就能收穫1000萬日元,一個月下來,日本船員每人能分到200萬日元,這在日本人中,也可算高收入。

日本船工:掙個200萬那是普普通通

而技能實習生Dede只有固定的13萬日元工資,在其他日本船員休息時,他還要承擔許多額外雜務。由於睡眠嚴重不足,Dede在一次收網中漏聽信號,還失去了半根手指。

來源:NHK紀錄片《在波濤裏賭上青春》

“當我知道其他人賺多少的時候,特別失望,特別頹喪。”

“一樣的工作,一樣的勞累,收入卻天差地別。”Dede無奈地低頭笑了笑,“但是沒辦法。”

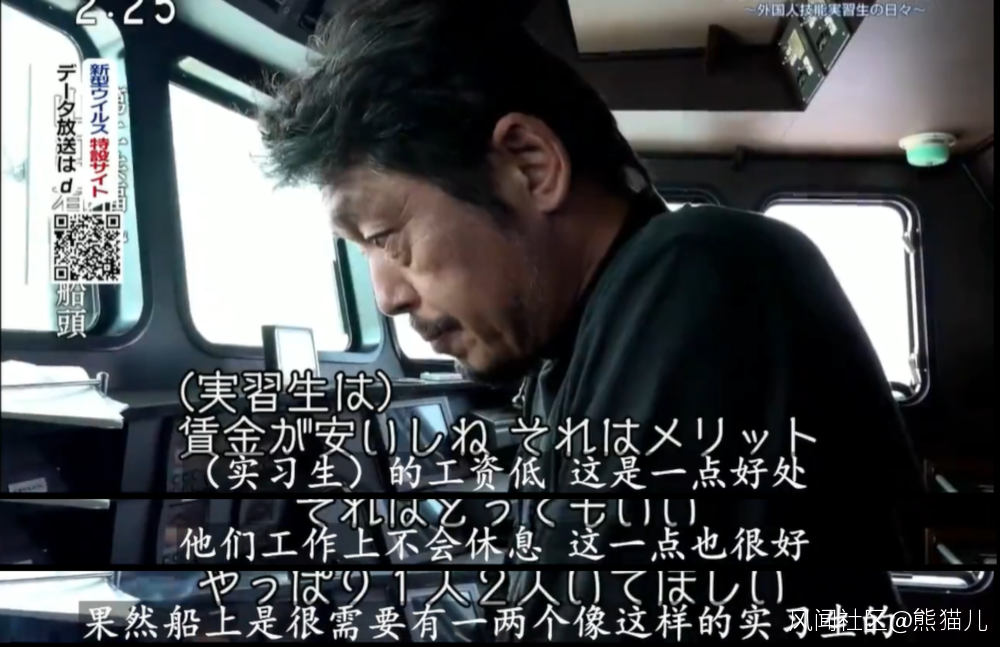

日本船長評價技能實習生

按制度規定,外國技能實習生通常只拿固定工資,且時薪可按當地最低工資標準來計算,因此在人力成本較高的行業特別受到歡迎。

北海道一家服裝廠的中國技能實習生小申和小孫坦言,日本人看上的就是技能實習生的廉價,要想和日本員工拿到差不多的工資,只能靠加班來彌補。

外國技能實習生普遍加班嚴重,是不折不扣的“打工鬥士”。但並不是在每一個工廠,加班都能得到相應的報酬。

NHK跟蹤採訪今治一家毛巾廠的越南女性Tien發現,每週一至週六,她從早上7:30工作到晚上10點,平均每天加班時間超過5個小時。

雖然做到雙腿浮腫、手指僵硬,但工資明細中從不承認週六的工時和平日的加班時間。

Tien平日縫製的今治毛巾,是日本馳名品牌,在中國也被稱為“毛巾界的愛馬仕”

“我就像一顆被榨乾的檸檬。”

鏡頭前,滿眼通紅的Tien擠出一絲微笑。

不僅越南技能實習生如此,來自中國的柳女士也遇到了同樣的問題。柳女士在一家女性內衣廠工作,一年只有元旦2天休息時間,4年半的時間被拖欠了整整213萬日元。

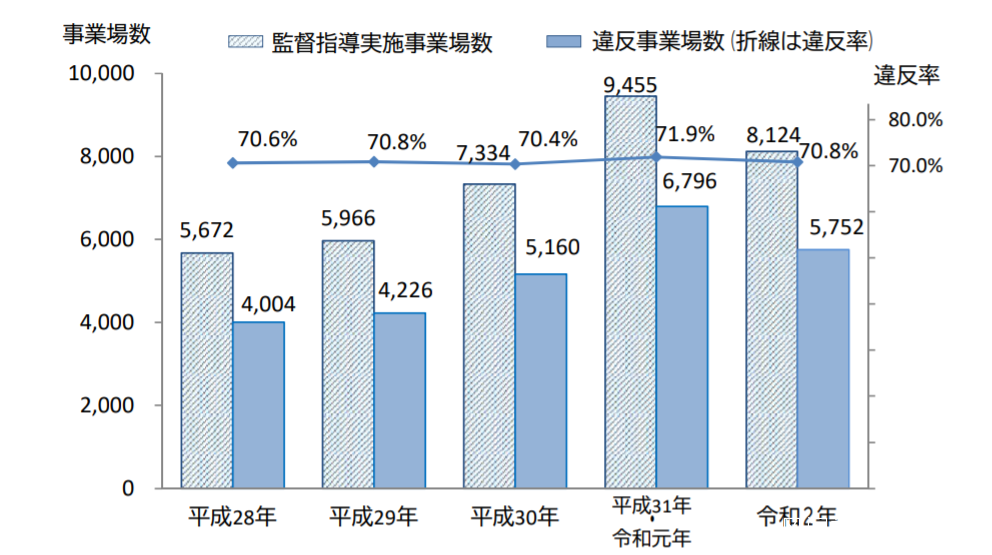

根據幾年前日本政府的一項調查,日本有7成接收工廠在加班和薪酬等方面,涉嫌違反日本《勞動基準法》的規定。

日本厚勞省調查顯示,2016-2020年,違反條例的接收單位始終在七成以上

更可怕的是,有時候技能實習生人到日本才會發現,説好的工作與實際明顯“貨不對板”。

一些高風險行業在招工時,會利用語言差異刻意隱瞞某些關鍵信息。

簽下巖手縣一家建築公司時,22歲的Guen覺得自己非常幸運,因為監理團體的介紹人告訴他,這份工作簡單易上手,掙得還不少。

直到工作開始,Guen才發現事情不太對頭。他們即將工作的鎮子,竟然空無一人,宛如恐怖片裏的死城。

打開手機一看,座標並不在巖手,而在311核事故的受災地福島。

同樣的去污作業,日本人每天可以拿到1萬日元,而Guen整月只有12萬元工資

在毫無説明的情況下,Guen和同期的技能實習生們,稀裏糊塗地幹上了核廢土的去污工作。直到收到2000日元的危險補貼,Guen才知道自己在幹着一項有極大健康風險的工作。

Guen惴惴不安地詢問工長:“請問具體會有什麼危險?”

工長回答:“不愛幹就滾回國去。”

Guen在東京上野公園向市民講述自己被騙的經歷

在嚴酷的工作環境中,實習生往往還要忍受來自同事的更多惡意。

當我詢問初到日本,感覺日本跟想象有什麼不一樣時,在日本打工多年的越南姑娘Nyou回答:

“日本人的心是冷的。”

她最無法接受的,是日本人明顯的歧視態度。

儘管是店裏幹活最麻利的好手,Nyou仍然是最常捱罵的人。

每當Nyou試圖發言為自己辯護時,日本前輩就會強硬地截斷她。

“你在説什麼?聽不懂你白痴!”

在我們的視頻通話中,Nyou冷笑道:

“有時候你身為外國人本身就是一種錯誤。”

在更多支援者訪談中,許多人吐露了更加糟糕的經歷:

有人被日本前輩以煙頭扔臉取樂、有人被農場主的兒子持刀威脅,還有人因下班時間出門會友被威脅解僱。

來源:亞洲老大《專訪:越南外勞在日本打工時的鄉愁與不幸》

相比於男性,女性打工者還要面臨一些特殊問題。

“工廠主會在夜裏偷偷摸進女工宿舍,強行要求性行為。”

“我在看護機構,老人總是故意去接觸我的身體。”

“組長在上班的時候問我要不要‘精子’、問我男性和女性器官用日語怎麼説,我聽不懂,下班查了辭典才明白過來。”

這些明顯可以歸類進職場性騷擾的行為,通常都因為語言問題和恐懼,被埋葬在黑夜的淚水之中。

NHK電視台針對這些“無聲的SOS”開展了調查

作為流水線上的一枚“人性零件”,女性技能實習生不僅不能反抗來自上位者的騷擾,連懷孕都不敢聲張,不然根據“常識”,她們將被立刻遣送回國,為更能專心工作的人騰出空缺。

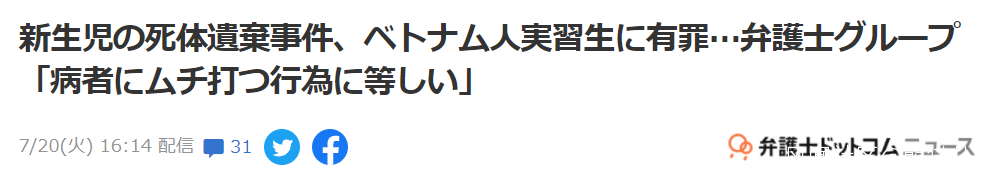

今年7月,一位22歲的年輕越南女孩被判有罪。因為她在日本分娩一對雙胞胎死胎後,將嬰兒屍體藏匿在家中紙箱被人發現。

直到事發工廠才知道她曾經懷孕,整個孕期,她始終沒敢説明,只能咬牙堅持與其他人相同的工作強度。

日本多家律師團體聯合發表聲明,譴責這一有罪判決,稱其為“在病人的傷口撒鹽”

比技能實習生態混亂更嚴重的,是官方管理制度的缺位。

從制度層面來講,技能實習生如果在工廠遇到不公正待遇,首先可以求助日本監理機構,監理機構有責任負責監督工廠的履約情況、維護技能實習生的權益。

然而實際上,由於大多數監理機構會從實習生母國中介、日本工廠手中,收取大量賄賂,它的監理機能早已名存實亡。

越南中介機構附近的娛樂場所僱員,講述日本監理團體來玩樂的常態

毛巾廠的Tien向監理團體申訴:毛巾廠違反合同契約,不教授服裝製作技術,只機械要求生產毛巾。並強制長時間勞動、剋扣加班費用。

監理團體回應她:“請你學會忍耐,不能幹就回國。如果有上級領導部門來檢查,記得説自己平常不是在做毛巾,而是在做衣服,也不要説超長加班的情況。否則你會給所有人帶來麻煩。”

很快,Tien收到了來自工廠的嚴厲警告,監理團體提醒工廠注意這個“刺頭”。

一名日本監理團體從業者認為的行業本質 來源:NHK紀錄片《追蹤外國人技能實習制度》

在監理團體之上,還有13個外國人技能實習機構,負責處理監理團體失職的情況。然而,相對於日本全國3000多家監理團體、48000多家接收企業來説,這13個機構所能起到的作用實在是杯水車薪。

一名政府相關人士稱,這實際上是政府給企業的某種變相的“人力補貼”

相比於作用有限的官方機構,反而是各地自發組織的民間援助機構更能提供有效幫助。

在內衣工廠工作的中國技能實習生柳女士,直接求助了民間援助機構。在援助機構的幫助下,她要回了半數被拖欠的工資。

民間援助機構為各國打工人提供母語諮詢

在幫助討薪之外,民間援助機構也會為受虐待的技能實習生提供庇護,幫助他們尋找新的工作。

新冠疫情期間,埼玉縣的越南人寺廟大恩寺,為近600個無家可歸的越南人提供了住宿與食物的最基本保護。

託庇於大恩寺的越南技能實習生共同用餐,食物多來自於聽説困境的日本民眾捐助

然而,民間團體雖然能夠救助技能實習生,卻不能讓工廠、監理團體等失職機構受到嚴懲。

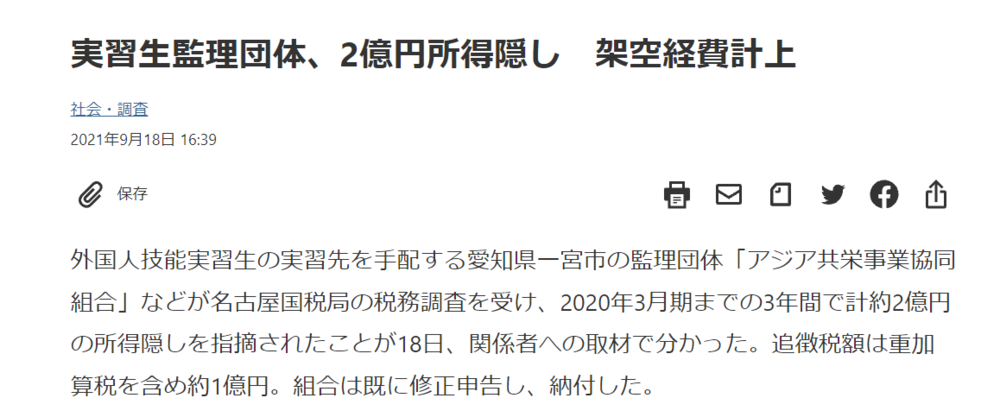

近年日本接連查處收受賄賂的多家監理團體,涉案金額均在2億日元以上。但最終都只是罰款了事,並沒有被取消監理資格。

最新一則監理團體受賄案中,涉事團體僅被要求繳納1億日元追加税金

工廠方面也是如此,往往只要交還拖欠的工資,就不會再受其他嚴重處罰,反而是技能實習生本人要承受工廠的怒火。

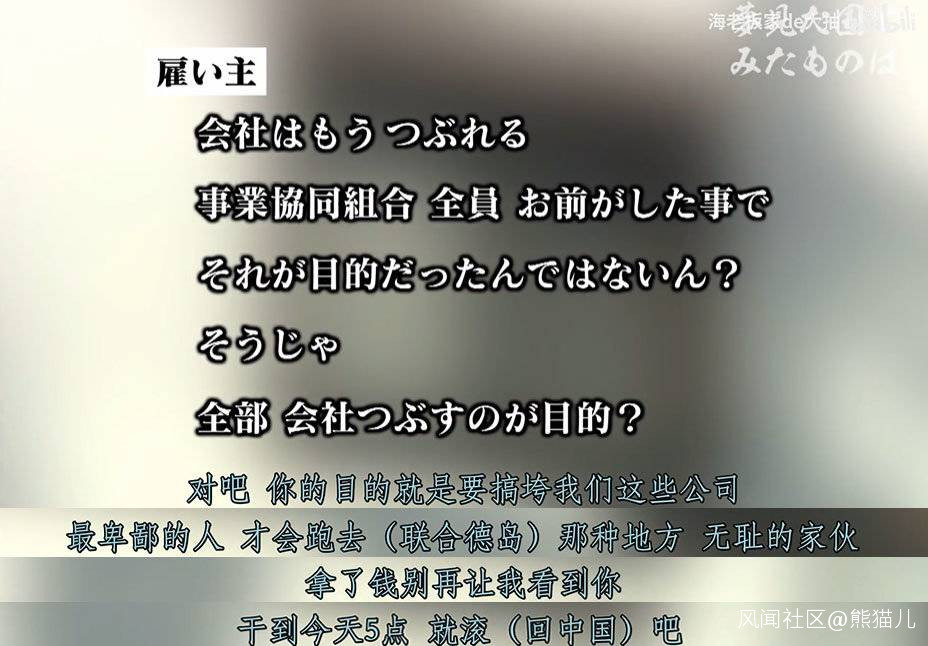

柳女士在要回部分拖欠工資後,當場被工廠負責人解僱:

“你就是想搞垮我們公司對嗎?找到那種機構!拿上你的錢趕緊滾回去吧,幹到今天5點,別再讓我看見你這個無恥的傢伙!”

在通過正規渠道解決無果的情況下,為了繼續還債和賺錢,更多人試圖通過“失蹤”來擺脱困境。

他們從工廠逃跑,花5000至10000日元辦理一套假證,留在日本從事黑工。

每年2%的技能實習生會選擇走上這條自己照顧自己的道路。這兩年,他們把自己照顧得不太好,圍繞一個“窮”字鬧出不少新聞。

因為日本習慣將住址作為身份證明,他們不能租住正常房屋,只能聚居在因城市化而荒廢的日本村落中,這些村落也被當地人叫做“失蹤村”。

為了一口飯吃,他們想盡辦法:偷豬、盜竊便利店、偷割農園蔬菜,甚至在黑燈瞎火的深夜裏捕捉牛蛙。

同時,困頓的生活催生出大量惡性事件。由於不敢惹上官司,他們不敢向日本人傾瀉憤懣與怒火,只能把暴力的對象指向自己的同胞。

半年來,越南技能實習生用刀具拳腳打傷、打死同伴的新聞不下10條。面對這種情況,Nyou有時會覺得,相比較那些歧視、壓榨自己的日本人,更可怕的是自己人。

有關越南技能實習生殺傷同胞的新聞報道

當然,黑工的生活也有快樂的時刻。

一位不願具名的越南黑工説,最受歡迎的黑工工作是做Uber Eats的外賣騎手,這份工作不需要在留卡註冊,還能在繁華的都市裏自由穿梭。

他最愛的時刻,是掛着綠色外賣箱的單車劃過歌舞伎町迷離的夜色:

“雖然我知道這繁華不屬於我,但我知道這繁華里有我。”

可惜現在Uber Eats也開始拒絕外國騎手無證註冊了

儘管日本令許多技能實習生感到幻滅,但他們仍然留戀這裏。因為這裏真的是東亞的“奶與蜜之地”。

很多日本人不明白,外國技能實習生掙得這麼少、工作這麼辛苦,為什麼還總是滿臉笑嘻嘻,就像《魷魚遊戲》裏不知抑鬱為何物的阿里。

《魷魚遊戲》中的巴基斯坦黑工阿里

一位日本神户大學研究外國勞工政策的研究員回答:

“雖然外國勞工普遍留戀日本,但他們定義幸福的座標,始終還是在自己的故里。”

海員Dede在日本3年攢下了200萬日元。雖然200萬日元不過是銀座俱樂部一支高級洋酒的價格,但已足夠讓家鄉的父親從拾荒者變為傢俱店主。

Dede的父親用Dede的名字為傢俱店命名

北海道紡織廠的小孫和小申已經是第二次來到日本,這裏比她們在江蘇與四川的工廠,能夠多賺一倍。

在越南河內,一個大學畢業生的平均工資不過兩三千塊錢,Nyou在日本打工,1周就可以賺到一樣的錢。

所以,能賺到在國內無論如何也賺不到的大錢,就已足夠令人滿意,儘管這趟旅途充滿不公、充滿歧視,但大多數技能實習生,還是希望在這片土地上再多呆幾年。

得到日本媒體與支援團體的幫助後,Tien和Guen重新找到合適的工作,這一次,他們説如果可以選擇,簽證期結束後還想再來一次日本。

Nyou嫁給了一位日語學校的中國老師,由於討厭日本人,她從不與任何鄰居寒暄。但當我詢問,如果沒有嫁給現在的丈夫她會如何時,Nyou沉默了一瞬回答:“那我大概就找個日本人嫁了。”

小孫和小申準備考一些證書,轉換籤證種類,在日本留得更久一點。

日本電影《海邊的她們》講述渴望留在日本的越南技能實習生的故事

但衰老的日本雖然渴望技能實習生的到來,希望他們青春的肉體為枯萎的國家肢端帶來新鮮的血液,卻並不願他們留下,成為令人頭疼的移民。

3年簽證期滿後,絕大多數曾為日本奉獻青春的技能實習生,還是註定如流星般消逝在日本的夜空。

Dede在來到日本前,夢想是回印尼當一名船長。

但回國後,他不再提起這個夢想。用他寄回來的錢開的傢俱店,父親希望他繼承,Dede撫摸着在日本留下的斷指傷痕沒有回答。

最終,Dede加入了當地一家介紹印尼人去日本做海員的中介機構。

“你有強烈的賺錢慾望嗎?”

成排的年輕學員面前,Dede大聲問道。

北乾巴魯的陽光拉長他的身影,關於夢想、金錢、汗水與淚水的故事,即將再次啓航。