李滄南:天坑專業一時爽,秋招火葬場_風聞

熊猫儿-2021-10-12 20:17

25歲的宋志清,意識到自己的人生陷入某種循環。

四年前,本科畢業時,他沒找到工作,果斷決定考研。如今,相似的情景再次出現,一段曲折而失敗的求職經歷之後,擺在他面前的選擇,似乎只有一個——讀博吧?

宋志清畢業於一個不太好找工作的專業——古典文獻學。當然,這還不是最難找工作的專業。

求職,從來只是個人能力的體現。但高等教育背後另一個問題也值得深思,從精英教育轉向大眾教育過程中,高等教育的社會身份產出,與社會結構的實際狀況是否已經失衡?此外,高等教育是否缺失了自身專業結構與市場需求的調整能力?

2020年,《中國大學生就業報告》藍皮書發佈,化學、法學、應用心理學、繪畫、音樂表演等專業被標註為紅牌專業,這類專業不僅失業量大,就業率持續走低,而且薪資較低。

這類專業已蟬聯紅牌三屆(圖源:麥可思研究院)

紅牌專業背後,很可能意味着一種專業結構性的失業。而在此中的個體,又該如何自處?

1. 與社會脱節

宋志清説,畢業季的所有悲歡,都與自己無關。

去年6月底,室友吃散夥飯,大家高聲討論着各自前程,笑聲迴盪,滿面紅光,只有他喝着悶酒,不知道如何插嘴。

《創業時代》劇照

當時,室友們忙於三方協議、報到證、檔案去向等煩瑣事務,宋志清卻格外“清閒”,他已經把所有東西一股腦寄回家,他沒有報到證,學校只好把他的檔案寄回生源地,“大有遣返之意”。

6月28日那天早上,父親打來電話,問他有什麼打算。他愣了五秒鐘,有些無言以對。末了,他聽見電話那頭母親叨了一句:“當初送他讀個研究生,有什麼用?還不是找不到工作⋯⋯”

父親噓了一下,趕緊掛了電話。

學校逐漸空曠起來,他用看書來掩蓋自己的慌亂,手邊是一本《柳如是別傳》,讀得心裏一陣淒涼。他不知道該不該回家,或去哪裏躲一段時間。

畢業即失業,是不少同學面臨的命運,對宋志清來説,箇中滋味,莫可名狀,“是一種莫大的恥辱,讀了二十多年的書,連一份謀生之道都捉摸不出來”。

宋志清,廣西人,1996年出生,北京某高校的碩士研究生。宋志清本科讀歷史,因熱愛文學,找了一個折中的專業讀研—古典文獻學。

“這是個很尷尬的專業,沒有什麼公司和社會機構需要職員擅長考鏡源流,唯一的出路,是進高校或者研究機構,但更尷尬的是,一個碩士研究生,連門檻都夠不着。”

2020屆本科生畢業半年後在十大行業的就業質量(圖源:麥可思研究院)

最對口的崗位,是圖書館。他翻了很多高校和公立圖書館的招聘啓事,符合學歷和專業要求的,許多都是服務崗,但備註顯示要女性。而一些高校圖書館只要博士生。

最接近成功的一次,是在去年5月份,他應聘北京某高校圖書館的古籍研究部門,工作是負責文獻整理,要求碩士以上學歷,進入最終環節後,他一看公告,原來就他一人是碩士。

不出所料,他被淘汰了。

事實上,同學們很少找到專業對口的工作,大多人選擇考公務員,只有文秘勉強算得上對口,但競爭力要弱於秘書學或者文學專業。

宋志清平時也寫寫詩詞,對自己文學素養還有些自信,他在北京和廣州的兩家媒體實習過。去年5月到6月,他一直在等廣州某媒體的體檢通知,等了近一個月,等來的是另一個實習生入職的消息。

領導後來坦白告訴他,“你的思想深度和文字功底比其他人都好,但現在是新媒體的輕閲讀時代。我們這裏可能還是不太適合你。”

《親愛的自己》劇照

他笑着對南風窗記者自嘲道,新聞,每天在追熱點,要快,不要細,但他接受的是另一種訓練,考據、訓詁,一種極致的慢。

那是他求職一年裏的第12次希望落空,他喝了酒,但怎麼也喝不醉。

他意識到,他的問題不僅在於專業沒有市場,更多是一種從中學時代延續下來的思維惰性,他大學生涯被學習、考試、故紙堆所佔據,忽視了社會實踐,他覺得自己一直困在象牙塔裏,與時代和社會脱節了。

2. 專業過剩

專業與就業之間,關聯有那麼大嗎?並非如此。

上海某高校的數學系學生陳義武不信這個邪,他之所以讀這個專業,“得益”於父親當年那一頓痛罵,脅迫他把志願從數媒(數字媒體技術)改成了數學。按照父親的意志,他以後會成為一名數學老師。

但他自己想做動畫導演。

那是2014年,他剛得知,數學,其實是媒體在前一年公佈的紅牌專業。所謂紅牌專業,不僅失業量較大,就業率持續走低,且薪資較低。

每次跟父親吵架,他就拿這個事出來揶揄,説:“我找不到工作,你負全責。”

讀了四年,陳義武最大的感觸是:“數學這個領域的機會很少,只留給拔尖的天才學生,普通學生,只能被拋棄。”

《親愛的自己》

他熱愛的動畫也好不到哪去,2014年,動畫成為當年8個被亮紅牌的專業之一。

但私心裏,陳義武其實不以為然,“只有麻瓜才被專業限制”。他眼看着幹不成動畫,就買了台攝影機,大二的時候,就開始學習拍紀錄片,他去浙江某電視台實習,因業務能力不及編導專業學生,他在面試階段就被刷了下來。

但他還是堅定了這條路。

2018年,陳義武畢業,他在北京、上海、廣州來回飄蕩,父親叫他回去考數學老師,他反駁説,“我掛科掛到差點沒能畢業,教學生不是誤人子弟?”

如此過了一年,2019年,他參加廣州紀錄片節時,終於等來了一個契機,一位北京來的紀錄片導演把他招為攝影助理。

廣州某高校招生就業處老師向南風窗記者介紹道,個體層面來看,專業與工作之間,關聯並不是人們想象中的那麼大,找工作還是跟個人能力有關。“森林保護專業的學生,畢業去賣房子也很正常。”

今天,就業市場是多元的、複合的,比如新聞機構對新聞專業的需求明顯降低,但經濟學、法學,甚至一些冷門專業如環境科學、食品科學,進入媒體反而成為優勢。

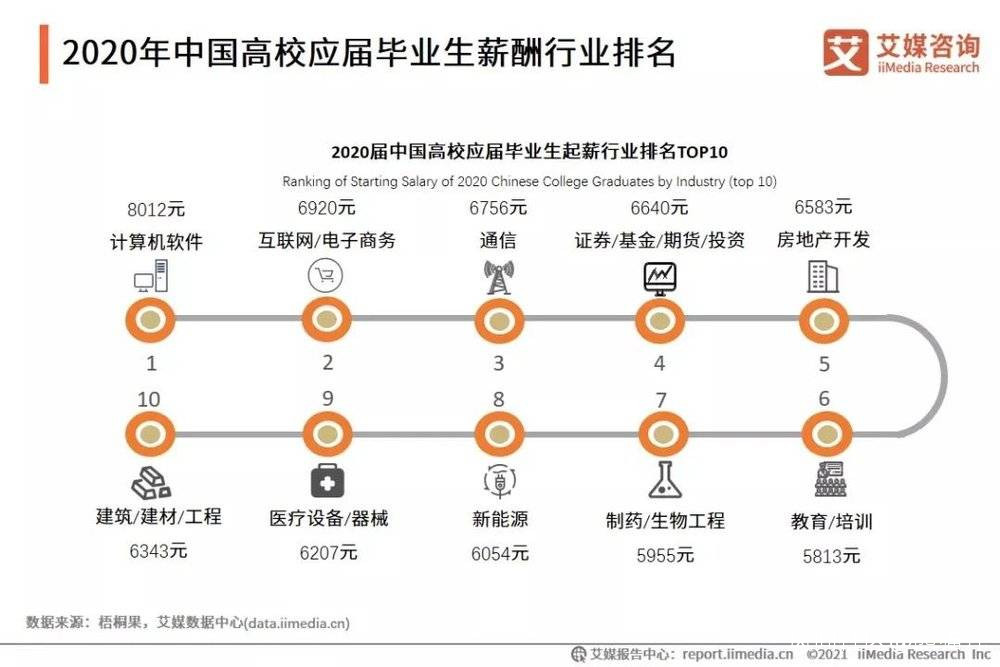

我國高校2020屆畢業生薪酬排名(圖源:艾媒數據中心)

“但環境的影響也是巨大的,高失業率的專業經常會比較集中於某幾個,造成一種專業結構性失業的經濟學現象。”

這些找工作很難的專業,便是紅牌專業。

每年,麥可思公司都會發布《中國大學生就業報告》藍皮書,列出當年的紅牌專業,比如,最新的報告是2020年,繪畫、音樂表演、化學、法學、應用心理學就被標了紅牌。

這家公司的數據,還被教育部所引用,也可能會影響各地教育部門的決策。隨着藍皮書發佈,各省也會發出專業預警,高校對預警專業進行調整,縮減招生計劃,甚至撤銷專業。

“生化環材”,號稱四大天坑的專業,常年入榜。背後由龐大藝考羣體支撐的音樂表演、動畫、美術專業,也始終維持着一個虛空的泡沫。

法學、歷史學,同樣是紅牌專業的常客。

早些年,會計、市場營銷、計算機乃至英語,都是公眾爭相追捧的專業,也一度導致了專業過剩的現象,前些年,這幾個專業相繼亮了紅牌,或者瀕臨預警的邊緣。

3. 法考獨木橋

“勸人學法,千刀萬剮。”張易山剛進入大學校門時,師兄師姐們就跟他説了這句話。

法學之所以常年紅牌,在張易山的口中,它有一套更形象的演繹:“在一線城市,3000元請不起助理、請不起司機、請不起保潔,但可以僱一個本科畢業的法學生,還是帶證的。”

不管是在檢察院、法院,還是在律所,何時能熬出頭,這個也看個人造化。張易山認識一位師姐,已經在某個省會城市的基層法院當了7年的法官助理,工資不到5000元,“沒有員額空缺,助理就得當一輩子”。

只不過,眼下的張易山,還沒有資格談這些,他正在為法考而廢寢忘食,埋首於成山的資料堆裏,每天瘋狂掉髮。每隔幾天,他就得清理一次地漏,“桌上,地板上,到處都是頭髮,你説我這裏是理髮店,可能也有人信”。

《喬家的兒女》劇照

張易山是2020年畢業的,他的學校,不是五院四系(法律教育界9所頂尖的學院),只是西南一個普通的211大學,專業也不算強。

他原本在考研,複試被刷了,原本準備二戰。但是,家裏的生意因疫情付諸東流,父親還欠了一筆鉅款。他也不忍心再向家裏討生活費,讀研深造的念頭瞬間掐滅,他一邊做零工,一邊準備法考。

法學生的就業率很低,更別説他這樣的普通學校畢業生。張易山發現,同班被評上優秀學生的同學,一年後也落得跟他同樣的命運,還是失業中。

對於法學本科生來説,問題是很純粹的,考不了證,考不了研究生,幾乎等於失業,“除非你徹底轉行”。

在這背後,法學專業經歷了一種典型的極速擴張。

2001年,全國開設法律專業的高校,是292所,僅僅四年後,數字翻了一倍。如今,全國有600多所高校開設法學專業,畢業生規模超過8萬人。

早在十多年前,法學專業的過剩與飽和,就引起過討論。2007年,中南財經政法大學還特意縮減了招生規模,其名額攔腰斬半。

但擴張並沒有停止,這些年來,家長、學生和公眾對法學的熱情持續不減,造就了一種“人才”過於飽和的現象。

廣西某高校的一位法學專業講師告訴南風窗記者,法學專業開辦要求很低,師資力量也很弱,大家一哄而上地辦學,培養出來的學生,並沒有什麼競爭力。另一邊,人力資源市場對法學人才的需求,始終就那麼一點,儘管學生很多,但真正的人才依然緊缺。

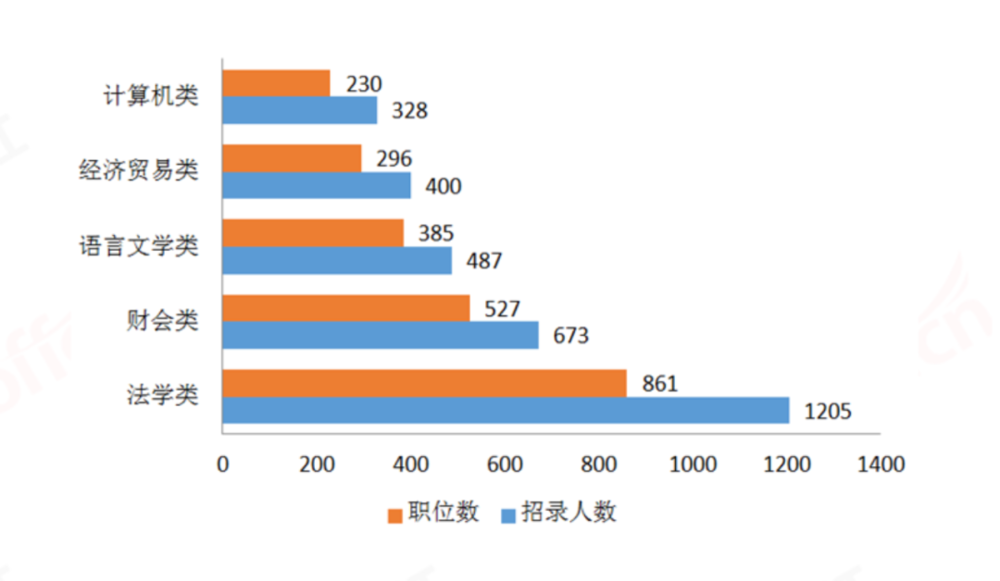

2020年浙江省公務員招錄中法學類人才需求量最大(圖源:明生新聞網)

如此一來,難免出現專業結構性失業的現象。法學常年紅牌,也是自然而然的事情。

更糟的是,法學生的選擇範圍在2018年瞬間緊縮,讓形勢更加嚴峻起來。這一年,國家司法考試變國家法律職業資格考試。原本只涵蓋律師、法官、檢察官、公證員。現在,從事行政處罰決定審核、行政複議、行政裁決、法律顧問、法律類仲裁員也需要通過法考。

也就是説,如果你被擋在法考之外,基本就與法律無緣了。

張易山今年的法考依然沒過,他只好進了廣州一家律所實習。這份工作很忙,經常加班到12點,但他依然在見縫插針地學習,準備着今年年底的考研。

4. 繼續讀博

早在2004年,教育部就明確表示,對於連續3年就業率達不到30%的專業,要減少招生或者停止招生。而從高校反饋的就業數據來看,幾乎所有專業的就業率,始終穩居95%以上。

高校就業率的虛假,早已是一個公開的秘密,它很容易掩蓋了一個非常明確的問題,高校專業結構的設置,跟社會需求可能是脱節的,自然而然,其調整也是滯後的。

對於學生來説,避免這種專業結構性失業的唯一辦法,就是升學。

2016-2021我國研究生報考人數持續走高(圖源:艾媒數據中心)

對於宋志清而言,他的心路歷程就非常清晰:找不到工作?——那就讀研吧。還是找不到?——那就只好讀博了。

終歸到底,這是在逃避現實,當中有怯懦,也有無奈。

他們希望藉助讀研這一過渡形式,來緩解就業的壓力。另一方面,就業競爭如此激烈,自感於落入下風的學生,只好尋求深造,來提升自己的競爭力。

不久前,武漢東湖高新區公佈一份應聘者名單,有5名博士、14名碩士赫然在列,而他們要競爭的,是 4 個社區幹事崗位。一時之間,引起了公眾的廣泛議論。

仔細一看會發現,博士們的專業,有生物化學與分子生物學、環境科學、行星地質與比較行星學等,妥妥的天坑專業。按道理來説,攻讀博士,大多是為進入科研領域,沒想到如此“大材小用”。

一位歷史學在讀博士告訴南風窗記者:“本碩期間,大家都找不到工作,只好繼續讀博,目的是很功利化的,並不是有多熱愛學術科研。至於工作是什麼,並不重要。”

如今,宋志清對這種以退為進的策略感到有些幻滅。他查了一些數據發現,研究生的就業率,並不比本科要高,甚至還要低一些。比如,2019年廣東教育廳公佈的一項數據顯示,當年,研究生就業率為91.26%,本科生是93.44%。

《創業時代》

好在,宋志清不是一個“決定論者”,此後一年,他當過培訓老師,經歷過失業,又去了一家新媒體公司當編輯,做他曾經討厭的事情—寫蹩腳段子。

他説,“我得學會接受自己,走出象牙塔,看見現實。”

(文中採訪對象為化名)