陳凱歌,70歲找回尊嚴_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-10-12 13:40

作者| 北方女王

來源| 最人物

這些年,陳凱歌沒有處理好電影與自己的關係,電影與他相互折磨。

這一切都源於他的童年。

幸運與不幸交織在陳凱歌的童年時代,那把將自己家中的書燒為灰燼的大火,讓他變得扭曲。

在很長一段時間,陳凱歌本人承受了比電影本身更嚴苛的審視,人們下意識地期待他拍出上乘的電影,只因為他是陳凱歌。

這一切都因為1993年,那部由張國榮主演叫作《霸王別姬》的電影。

那年,他41歲。

彼時的陳凱歌不會預料到,自己的後半生始終無法與《霸王別姬》告別。

他意氣風發,在不惑之年,彷彿就已經提前為自己寫好了墓誌銘,神壇上的陳凱歌將人民羣眾對自己的期待,自然轉移為他對自己的期待。

陳凱歌受到童年與父親陳懷皚的影響,一直都害怕不被人羣接納。

可他之後,拍了許多人們看不懂的電影,被羣嘲的陳凱歌走下神壇,人們對這位導演期待、失望、重新期待、再次失望,樂此不疲地循環着。

之後,陳凱歌的每部電影,都要被放在《霸王別姬》的高度座標系中接受人民的檢閲。

陳凱歌快70歲了,卻還是時常擼起袖子、梗着脖子與人理論。

面對羣嘲,被釘在《霸王別姬》牆上的他已習以為常,也仍然無法消解內心深處與童年有關的擰巴。

陳凱歌的作品中從未消失的,便是講述少年與所在時代的緊張關係,還有痴情。

哪怕是在《妖貓傳》這樣的奇幻片,裏面最令人動容的角色仍是一個叫白龍的少年,他以某種少年才有的純粹守在楊貴妃身旁,遲遲不肯離去。

影片中,白龍説:“我已經不是那個身體很久了。”

陳凱歌卻無法清醒地認識到,自己也已經不是少年凱歌很久了。

陳凱歌後來人生的很多個時刻,都在被童年所牽絆。

1970年,當陳凱歌從雲南農村回到北京探親,走到坐落在田野間的“五.七幹部學校”時,已經不復認得這個衣服破舊、牙齒脱盡,整日拄着掃帚站在廁所門口,有人出入他就進去打掃一次的老人,就是自己的知識分子父親。

老人家對所有的人彎下腰,熱情地頻頻點頭,不時地用因寒冷與勞作而裂了口子的手抹去鼻涕,眼睛渾濁而茫然。

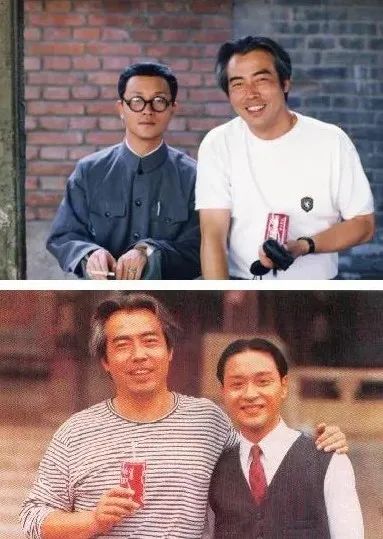

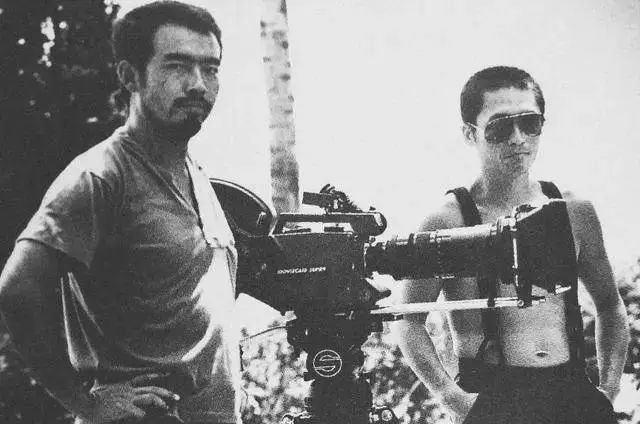

年輕時的陳凱歌與父親

大地深雪,埋藏了太多無辜的靈魂。陳凱歌心疼父親,那是一種系骨裂肉的慘痛。

其實不難發現,在陳凱歌的電影中,始終籠罩着幻滅與悲劇的情緒,他極其沉溺於個人與世界生猛碰撞後的悲壯感。

最後,陳凱歌與當年的父親一樣,回到了人羣之中。

那種真實的痛感與委屈,摻雜着一個獨夫的執念。

陳凱歌1993年3月,肖全攝

陳凱歌這次,似乎終於找回失去已久的尊嚴。

國慶期間,他導演的電影《長津湖》熱映,票房突破40億。

作為一部主旋律電影,全片近三個小時,戰爭現場戲份極為密集,讓人內心澎湃,在每個鏡頭中真切地看見戰爭的殘酷。

電影中中國人民志願軍在抗美援朝的戰場上,用勝利獲得尊重的精神,令人淚目。

2021年電影《長津湖》劇照

導演陳凱歌在創作《長津湖》的過程中,最深的體會就是寫戲要寫人,寫戲先寫人,“戰爭片必須要從人物入手。只有讓觀眾愛上這些人物,才能和他們同呼吸共命運”。

在《長津湖》中,除卻戰爭現場的戲份,陳凱歌導演的人物之間的片段,讓人感受到細膩的情感。

那是作為人本身的靈魂與骨氣,賦予電影一種人情味兒。

他曾在少年時代入伍參軍,在軍隊度過了5年的青春時光,深知這支軍隊壓倒一切的氣概從何而來,《長津湖》的拍攝讓陳凱歌有了回到軍隊的感覺。

2021年電影《長津湖》劇照

從1984年的《黃土地》開始,陳凱歌在這部處女作中,就着眼於軍人的精神世界。

這是個悲劇,但人們卻從中看到了希望。

1983年,31歲的陳凱歌拍攝《黃土地》

後來陳凱歌在《我如何拍攝黃土地》一文中寫道:

“這裏的土地就像是歷史本身,它是荒涼的,又充滿着希望。”

《長津湖》中易烊千璽飾演的伍萬里是一個19歲的少年,最後跟隨哥哥成為戰場上的軍人。

2021年電影《長津湖》

伍萬里(易烊千璽 飾)劇照

在這個人物的身上,人們不難發現陳凱歌內心的執念,他的作品始終在講述少年與所在時代密切的關係。

從某種意義上而言,這部電影或許是陳凱歌的自我拯救,他想要用這部作品找回失去已久的尊嚴。

過往這些年,陳凱歌的作品譭譽參半,他是個低產之人,動作十分笨拙。他曾被人送上神壇,也在眾人中橫眉冷對。

陳凱歌沒有處理好電影與自己的關係,電影變成了他的心魔。

這一切都源於他的童年。

幸運與不幸交織在陳凱歌的童年時代,那把將自己家中的書燒為灰燼的大火,讓他變得扭曲……

由左到右:劉嘉玲、陳凱歌、張國榮、張曼玉

十三歲之前的陳凱歌,是幸運的。

1952年夏天,他出生於北京,那是一個電影工作者家庭。陳凱歌的父母一個是電影導演,一個先在國家電影局工作,之後改做了電影劇本的編輯。

陳凱歌一生下來就慣用哭聲表達一切,徹夜的啼哭使母親無法安然入睡,這是她日後的病因之一。

後來的陳凱歌,痛恨一切啼哭不止的電影,算是一點自我反省與否定。

五十年代的北京,彷彿護城河裏故宮角樓的倒影,夢一般安詳,微風吹過,時而晃動,卻不破碎。它的古松和早梅,庭院和街道,都顯出古老和平,且無比驕傲。

50年代的北京

住在四合院的陳凱歌,自小跟隨父母熟讀詩書文學,他小時候貪讀,讀自己能得到的一切書。

他的童年,關係更為親近的是母親。父親總是很忙,難得見到,每當父親去外地拍電影,臨走時總會拍拍他的頭,説一句:“好好唸書。”

陳凱歌父親 陳懷皚

他記憶中的母親,總是穿一身淺綠色的緞面睡裙,倚靠在院子裏的藤椅上,手裏拿着一卷《千家詩》,陳凱歌讀小學起,母親就陸陸續續教他念詩。

十三歲之前的人生,陳凱歌在北京的四合院與衚衕中感受着人間的温情。

冬天的夜裏,他也會聽見賣小吃的吆喝聲,推開古舊的院門,就會看見一盞風燈與一個身影,熱氣暈染了暖黃色的燈光。

他躺在牀上,閉着眼睛聽聲音,覺察出被子的温暖與安全。

1965年,陳凱歌十三歲了。他開始在人前饒舌,又在饒舌者面前假裝沉默。

人到十三歲,自以為對這個世界已相當重要,而這個世界才剛剛準備原諒你的幼稚。

那年,陳凱歌考上了北京四中,本來是一次人生高處的跨越,卻因為一場浩劫戛然而止。

年輕時的陳凱歌

許多中學生被送往北京郊區的人民公社勞動,北京四中也在其中。

陳凱歌與同學們頂着烈日,用鐮刀割斷氣味辛辣的番茄藤蔓,遇到下雨就不耐煩地等待天晴。

陳家的天,卻徹底陰沉了下來。

同學變成了紅衞兵,將自家的書全部搬了出來,在槐樹下堆成一座小山,點着了一根火柴,受難者自此失去精神的寓所。

陳凱歌在恍惚間覺得,那些書陪伴自己度過了許多黃昏與午後不過是些夢,從今天開始才是真的生活。

32年後,他在自傳中寫道:這一燒,自己心裏的扭曲就很難抹掉了。

父親被押進院子的時候,陳凱歌站在門口的人羣中,他已經記不清自己説了些什麼,只記得自己用手在父親的肩上推了一下。

他覺得自己在此刻很愛面前這個陌生人,原來威嚴的父親是那麼柔弱。

陳懷皚

十四歲這年,陳凱歌背叛了自己的父親。

他記不清自己是怎樣走過北京柳絮飄飛的古老街道,思緒如同陽光下的景象一樣模糊。

他感到眼睛酸澀,渾身疼痛,突然就起了大風,吹得漫天的暗雲在夕陽下奔跑。

後來,很多年過去了,父親陳懷皚很好地與自己的身心一起合謀,扼殺了自己的記憶,以至於陳凱歌這個兒子,都無從詢問他深懷不露的苦痛。

但是,他在無形中告訴兒子:

只有在羣體中,你才存在。

1969年春天,陳凱歌離家遠行,到西雙版納插隊下鄉。

在火車站離別時,他第一次看見父親的淚水。車輪轉動時,父親跟着火車小跑,直至站台的盡頭。

陳凱歌也哭了。

在他的行囊中,有十袋特大號的牙膏,五公斤糖果和一木箱的書。

因思鄉的緣故,他一日刷牙三次,可他當初買這麼多牙膏卻是因為再也不想回到家鄉了。

那年,他17歲。

陳凱歌不知道前面是什麼,而來的地方已不堪回首。

他被分配到的工作是走上山去,把眼前看到的一切都砍倒,不管是大樹或弱草。

下鄉時的陳凱歌

夜裏躺在黑暗中,陳凱歌看得見屋頂茅草縫隙中的星星,聽着遠處竹林裏悽悽的叫聲,他感覺那是有某種生命在安慰他,不禁淚流滿面。

夢中全是故人舊事,想想天還要亮,心就發慌。

陳凱歌在西雙版納呆了七年,與那片陌生的土地成為了朋友。

1978年,國家恢復了高考。這一年,26歲的陳凱歌被北京電影學院導演系錄取。

他的內心裝滿了太多故事,急不可迫地想要用電影鏡頭表達出來,走進人羣。

人如果能從悲哀中落落大方走出來,就是藝術家,陳凱歌便是如此。

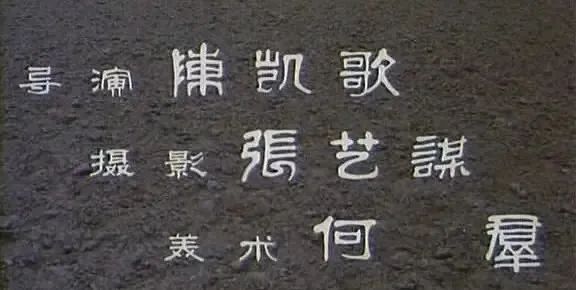

1984年,32歲的陳凱歌拍出了自己的電影處女作《黃土地》,這也是他與張藝謀的會師之作。

34歲的張藝謀擔任了這部電影的攝影製作,兩人一拍即合,光着膀子準備大幹一場。

年輕時的陳凱歌與張藝謀

《黃土地》成功了,在當時革新了中國電影敍事語言,無疑具有里程碑的意義,它給中國電影帶來了新的可能。

女主角薛白後來回憶道,陳凱歌身上有種英雄氣質,是一個學生氣很濃、很文藝的人,講戲時特別容易激動,經常會情緒飽滿地念詩。

也許只有陳凱歌自己知道影片中滿目瘡痍的景象,都源於那段不堪回首的荒誕歲月。

藝術家都是敏感的,敏感必定脆弱,而脆弱往往源於傷害。

陳凱歌作為50年代走來的人,經歷了諸多歷史變革,兩千萬知識青年下鄉,有些人最終迴歸城市,有些人化為田野中的泥土。

《黃土地》是個悲劇,但人們卻從中看到了希望。

1984年《黃土地》電影截圖

這部電影掀起了一陣波瀾,第五代導演由此片崛起,這讓陳凱歌信心大增。

後來,在陳凱歌的每部作品裏,人們都能看到一些藏在他心底的沉重故事。

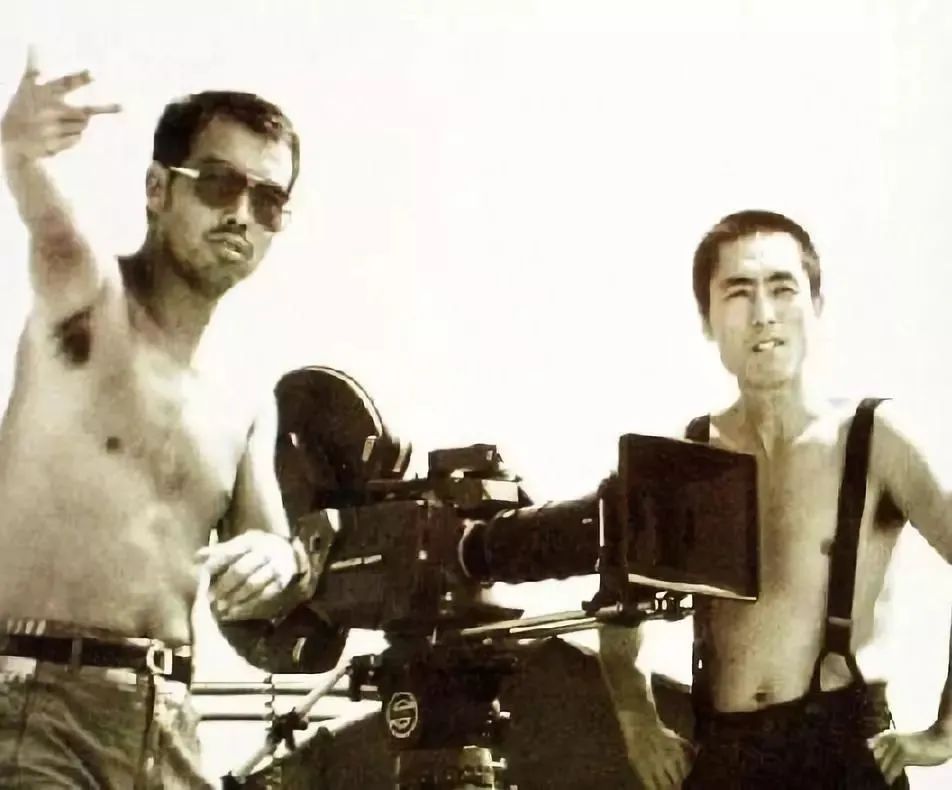

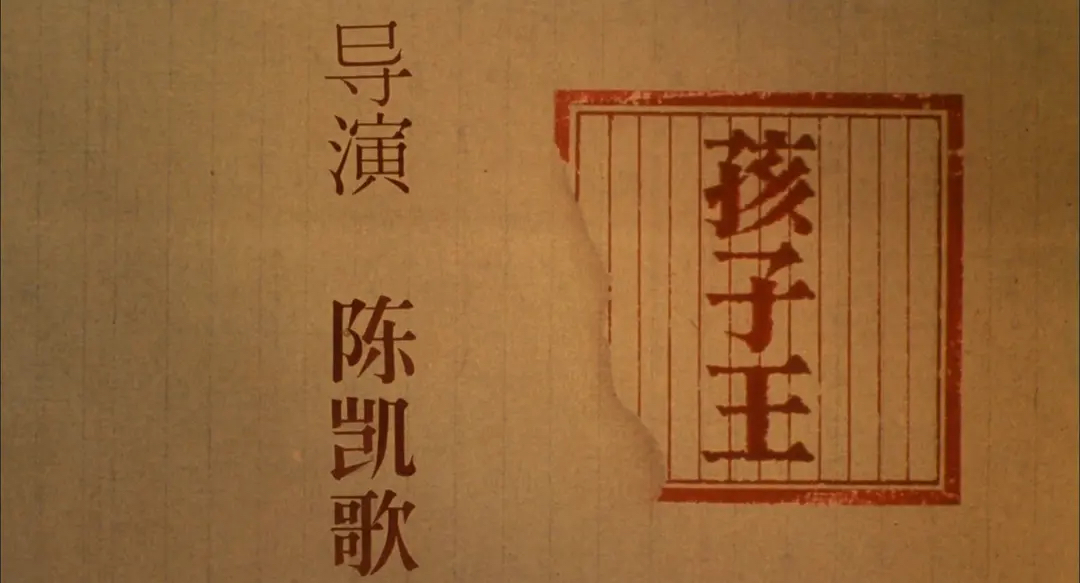

兩年後,意氣風發的陳凱歌開拍《孩子王》,為了找尋影片外景,他又回到了西雙版納,決意要去看看自己當年的生產隊。

沿途已不再是舊日風光,公路兩旁的山坡上長滿了橡膠樹。年老的樹身上,掛着整齊的刀痕,陳凱歌不知道哪棵樹是當年自己觸碰過的。

《孩子王》這部電影裏,同樣有他童年的影子。陳凱歌説這是一部用簡單技巧和手法拍攝的影片,他希望它是“誠實的”,他非常擅長自我感動。

1987年電影《孩子王》劇照

1988年5月,中國台灣湯臣電影老闆徐楓,到戛納電影節講解電影。

那天晚上,侯孝賢與張艾嘉邀請她去看陳凱歌的《孩子王》。

徐楓説:“去看,都是中國人,要捧一下場。”

這部電影講述的是在動亂時期,一位插隊知青被抽調到農場中學教書,最後因他沒有按教學大綱及課本內容教而被解職的故事。

期間,不停有人離場,侯孝賢嘆氣:“太悶了,不知道導演到底想表達什麼。”

很多人都表達出與侯孝賢相似的感受,可是徐楓卻看懂了,她説:“陳凱歌真的很有才華。”

看完電影的次日,徐楓就帶着李碧華寫的《霸王別姬》去找陳凱歌。

她徹底改變了少年凱歌之後的人生。

由左到右:陳凱歌、張國榮、徐楓

在很長一段時間,甚至是直到今天,陳凱歌都承受了比電影本身更嚴苛的審視,人們下意識地期待他拍出牛逼的電影,只因為他是陳凱歌。

這一切都因為這部叫作《霸王別姬》的電影。

陳凱歌找來編劇蘆葦進行改編,蘆葦同意但提出了一個條件:“可以提意見,但是劇本你一個字不能碰。”

蘆葦與陳凱歌

事實是陳凱歌的意見都被採納了,他把原著結尾改成程蝶衣在舞台上自刎,而不是像小説中那樣,程蝶衣與段小樓多年後在澡堂重逢。

作者李碧華贊同這樣的再創作,索性在她再版作品時直接改用了電影結局。

1993年《霸王別姬》電影截圖

劇本初稿尚未完成時,陳凱歌約張國榮在香港文華酒店咖啡廳見面,想讓他扮演程蝶衣。

陳凱歌動情地向張國榮講述這個故事,也在擔心面前這位説着粵語的演員是否能理解。

令他意外的是,張國榮聽完後站起來説:“謝謝你為我講的故事,我就是程蝶衣。”

陳凱歌與張國榮

多年後,陳凱歌回憶起説:

“這是一個令人汗毛直立的瞬間。這樣的經歷只有這一次。”

陳凱歌與張國榮

劇本全部完成後,陳凱歌發給自己的父親陳懷皚,把老爺子看哭了。

陳懷皚與鞏俐

他激動地抱住蘆葦,説太精彩了。

那是1993年,陳凱歌與蘆葦用人性的角度解讀那個時代。

張國榮、張豐毅、鞏俐等人聚在一起,他們將自己的一切都交給了這個電影。

張國榮與鞏俐

電影裏有一句著名台詞:不瘋魔,不成活。

在導演《霸王別姬》時,陳凱歌一直處於瘋魔狀態。

那場程蝶衣劫後餘生的戲,陳凱歌覺得不滿意:“蝶衣的妝應該更凌亂一些,才有被蹂躪的效果。”

張國榮讓助理親他幾口,助理怯懦不敢。

陳凱歌二話不説,直接攬過張國榮猛親了幾口,沒一點兒猶豫,將他臉上胭脂口紅弄得一片凌亂。

最後,那種失魂落魄的感覺瞬間呈現出來。

張國榮飾演程蝶衣

陳凱歌説:“我要的就是這種真實的感覺。”

1993年《霸王別姬》經典電影片段

因為導演的瘋魔,讓這部電影在拍攝過程中,每個演員都奉獻出了最好的演技。

28歲的鞏俐,飾演菊仙

27歲的蔣雯麗,飾演小豆子娘

37歲的張國榮,在休息時仍沉浸在程蝶衣中

最終,這部由張國榮主演的電影讓陳凱歌走上神壇,成為他的封神之作,《霸王別姬》摘得戛納國際電影節金棕櫚獎。

由左到右:張國榮、徐楓、陳凱歌

陳凱歌與張國榮、鞏俐、張豐毅站在戛納的大地上,感受到前所未有的榮光,那是他熱愛的尊嚴。

1993年5月19日,法國戛納電影節

由左到右:張國榮、鞏俐、張豐毅、陳凱歌

那年,他41歲。

彼時的陳凱歌不會預料到,自己的後半生始終無法與《霸王別姬》告別。

他意氣風發,在不惑之年,彷彿就已經提前為自己寫好了墓誌銘。

自此,神壇上的陳凱歌將人民羣眾對自己的期待,自然轉移為他對自己的期待。

陳凱歌與編劇蘆葦抱在一起,兩個中年男人流下淚水,他們兩個不會想到1993年的這部《霸王別姬》是開始,也是結束。

很悲涼,卻也無可奈何。

陳凱歌與蘆葦

陳凱歌一直以來,都害怕失去人羣。

可他之後拍了許多人們看不懂的電影。

2005年,陳凱歌的《無極》讓他從神壇上跌落下來。

他獲得了羣嘲,《一個饅頭引發的慘案》的惡搞視頻更是將這場羣嘲引向了高潮,陳凱歌感到恥辱,放言要將作者告上法院。

2005年《無極》張柏芝 電影片段

陳凱歌站在輿論中心地帶,一頂又一頂帽子往他頭上扣,這種感覺太熟悉了。少年時所經歷的景象似乎重現,人羣不分青紅皂白地向他湧來,他只能接受。

在此之前,他是唯一一位拿到戛納金棕櫚的華人導演,他拍電影搞藝術,身上的文人氣質與傲骨受人尊重。

此時此刻,他被追逐到神壇之下,陳凱歌扔下那句著名的:“十年之內,沒人能看懂《無極》”。

這句話愈發激怒了觀眾,陳凱歌彷彿站在高處睥睨眾生。

直到十年後,他才重新拿起另一部東方奇幻影片《道士下山》。

《道士下山》王寶強 電影片段

結果投資4億,票房4億。

陳凱歌被集體羣嘲“江郎才盡”,且每次都會將《霸王別姬》拿出來,對比一番。

陳凱歌對此表示:

“如今拍不出《霸王別姬》,與我無關。人和時代,是魚和水的關係。大潮一起,你才能有大魚出現,風平浪靜的時候沒有,沒有大魚。”

人是時代的產物,受到時代影響,無法歸咎到某個人身上。

由左到右:鞏俐、張國榮、陳凱歌

八十年代時,陳凱歌曾説:

“我對自己今後的創作一點也不惶惑,我要堅定地走自己的路,繼續拍我想拍的電影,我相信這樣做對人民是有益的。

最後還有一句:

“有一天,人們會説陳凱歌,我們感謝你。”

諷刺的是,許多年之後,人們不但沒有感謝他,反而與他為敵。

之後,陳凱歌的每部電影,都要被放在《霸王別姬》的高度座標系中接受人們的檢閲。

1993年《霸王別姬》電影片段

人們對這位導演期待、失望、重新期待、再次失望,樂此不疲地循環着。

從《無極》到《道士下山》,陳凱歌迎合着時代,卻被吐槽到體無完膚,被迫走下神壇。

當年一起拍《霸王別姬》的編劇蘆葦直言:“陳凱歌變了,多的是精細籌算與自負自滿,品格的靈氣離他遠去了。”

陳凱歌像極了王寶強所飾演的道士何安下,上山下山,在俗世中打了個滾,後來變得不嗔不恨,也始終沒有忘記:

要當個體面人。

張國榮與陳凱歌

體面的陳凱歌,從少年時代就是個內心驕傲的人。

在他看來,不驕傲不可從事藝術創作,但這種驕傲不是傲慢,是尊嚴。

“我不喜歡在我的電影裏寫順從的人。”

不順從,在他所有的電影作品中的人物身上,都可以覺察到陳凱歌本人內心的執念。

在《霸王別姬》裏,程蝶衣堅守“一輩子就是一輩子,差一年一個月一天一個時辰,都不算一輩子”的理想主義至上信念。

1993年《霸王別姬》電影截圖

曾有記者採訪陳凱歌,問如果説電影圈是一個江湖,覺得自己是哪一個派別。

陳凱歌表示自己人不在江湖,所有的紛爭都與自己無關,他沒有江湖心,也從未想過要做老大。

然而像他這樣一個不在江湖的人,江湖卻從未少過關於陳凱歌的傳説。

2005年1月,陳凱歌戴着黑色墨鏡,身穿白色襯衣與黑色西服,自信地準備去面試北京奧運會的總導演。

那天,他熱情澎湃,手裏拿着一張自己手寫的方案,一表自己對奧運會的情懷。

在現場,陳凱歌內心激情澎湃,他對着專家們背誦了杜甫的《聞官軍收河南河北》:

“劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳。卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂。”

結果,陳凱歌第一輪就被淘汰了,組委會説:“我們需要的是具體的創意方案,不是詩人。”

最終,張藝謀成為北京奧運會的總導演。

這兩位中國知名導演,從最初就是完全不同的。當年張藝謀拍《活着》,而陳凱歌拍人應該怎樣有尊嚴地體面活着。

年輕時的陳凱歌與張藝謀

他的身上,始終籠罩着一層瘋魔的詩意。

在正式成為導演之前,陳凱歌寫得一手好文章,文筆斐然,也曾與北島站在一起高聲念出那首《回答》:

“告訴你吧,世界,我不相信!”

陳凱歌的傳説多半是與他的桀驁不馴有關,當然還有漂亮女人。

那是1992年,陳紅跟隨朋友去看陳凱歌拍《霸王別姬》,這個姑娘給陳凱歌留下深刻的印象,她的臉如油畫般美好。

年輕時的陳紅

比陳凱歌小16歲的陳紅,漂亮且驕傲,這燃起了藏匿於他心中的少年心性,兩人結婚了。

陳凱歌的求婚誓詞浪漫至極:

“你要答應我,結了婚,就不允許離婚,這是我跟你結婚唯一的條件。”

65歲的陳凱歌,仍然無法消解內心深處的擰巴。

他的作品中從未消失的,便是樂此不疲地講述少年與所在時代的緊張關係。

哪怕是在《妖貓傳》這樣的奇幻片,裏面最令人動容的角色仍是一個叫白龍的少年,他以某種少年才有的純粹守在楊貴妃身旁,遲遲不肯離去。

陳凱歌像極了那個無處話悲涼的白居易。

他為了重現大唐的盛景,活生生造出了一座長安城。

在這座城中,李白作詩,楊貴妃美豔動人,是所有人心中的不二神話,唐玄宗為其着迷。

2017年《妖貓傳》電影截圖

雲想衣裳花想容的浪漫轉瞬即逝,此後李白被貶,楊貴妃枉死,唐玄宗無處話淒涼,長安城不可避免地走向衰亡。

大唐盛景背後,是陳凱歌沉鬱的杜甫式靈魂。

陳凱歌彷彿中了幻術,夢迴唐朝,這場大夢與他的文人情節分不開,在他看來,電影必須是感性的,所有人物,要不斷地與自己的命運做出掙扎與鬥爭。

影片中,變為黑貓的白龍説:“我不是那個身體已經很久了。”

2017年《妖貓傳》電影截圖

空海回應:“這也是楊玉環想對你説的話,她不是那個身體也已經很久了。”

2017年《妖貓傳》電影截圖

這句話讓白龍頓悟,也放下、解脱了。

陳凱歌本人卻沒有意識到,自己也不是那個少年很久了。

他痴情到無可救藥,陳凱歌在製造大唐盛世的過程中,不由自主地將自己的詩意與悲劇雜糅其中,李白那滴淚也是陳凱歌的淚。

2017年《妖貓傳》電影截圖

此情此景,不免讓人想起《霸王別姬》裏為愛執拗的程蝶衣。

二十四年過去了,陳凱歌的電影裏依舊離不開:痴情。

不過這部電影,為他正名,也破了多年以來的謠言:《霸王別姬》是陳凱歌之父,陳懷皚代拍的。”

《妖貓傳》讓人們時隔多年,再次看到他身上那種什麼都不怕的心性。

年輕時的陳凱歌

少年時代的經歷,成為陳凱歌的心魔。

最後所有隱秘的情感與委屈都體現在他的電影作品中,有一種宿命感。

這種宿命感有時候讓陳凱歌覺得,它對自己有控制力,“到底是我在控制一部電影的出現,還是電影在控制我。我覺得電影有的時候挺魔鬼的,它給你一種欲罷不能的感覺”。

陳凱歌常常向自己發問:“為什麼我最困苦的年代反而是我最懷念的年代?”

如今物質豐富,可人變得麻木,不再思考,似乎什麼都沒有。

當下時代的電影是娛樂的產物,這是陳凱歌一人無法扭轉的嶄新世界,他也不想失去人羣。

很多年過去後,《霸王別姬》的編劇蘆葦説:

“我很幸運,跟陳凱歌合作的時候,正是他處於藝術上最純潔的階段,那時候我墜入幻境,覺得我們終於起步了。可我沒想到,那竟是我們這一代人的終點。”

蘆葦與張國榮

對於熟悉他與第五代導演電影的人來説,即便陳凱歌之後的電影譭譽參半,但仍有不少知識分子認為他是中國電影界的最後風骨,悲天憫人,也是一位老文青。

不瘋魔,不成活。

陳凱歌在49歲那年,提筆寫下《少年凱歌》,他在自己的文字中回憶起過往,他聽見自己兒時的歌聲,嗅到那個年代北京秋天傍晚的空氣,他甚至隔着煙霧看到了死去朋友的臉。

在書中,他藉由對過往親人的命運檢索,來完整自己的人生。

人們相信,能寫出如此文字的人,必定是真誠而有某種天賦的。

任何時代都只是虛張的宏大敍事,只有在那些具體姓名背後的遭際,才會窺見陳凱歌們曾經走過的蒼涼本相。

陳凱歌快70歲了,卻還是時常擼起袖子、梗着脖子與人理論。

面對羣嘲,被釘在《霸王別姬》牆上的他已習以為常。

張國榮與陳凱歌

陳凱歌在《少年凱歌》中寫道,給自己童年印象最深的,是家中的保姆奶奶,姓沈,滿族人。

沈奶奶是那種一生僅得温飽卻體面而自尊的北京人。她精明不失善良,愛面子也給人面子,因為不再是貴族反而靠了雙手得了貴族氣派的勞動者。

她衣服永遠乾淨,頭髮一絲不亂;耳聾,卻能聽到別人的痛苦;從不惹事也決不怕事。每次陳凱歌犯了錯,奶奶總是説:“凱歌,我告訴你媽去!”

可她其實從不這樣做。

直到1961年冬天發生的那件事,奶奶將按照定量的麪條端給陳凱歌與其妹妹後,被他的母親叫到了卧室,關上了門。

他渾然不知發生了什麼,只聽見奶奶的聲音:“我錯了,我錯了,您原諒我吧!”

後來,他才得知原來是奶奶將孩子們定量中的一部分麪條放到了自己碗中,在饑荒年代,米貴如金。

刺痛陳凱歌的,並不是奶奶吃了自己的食物,而是她有些淒厲的呼喊聲。

他寧願永遠不知道這件事。過後,再沒有人提到這件事,沈奶奶依舊在陳凱歌家,仍然梳頭,仍然喝茶,仍然有時茫然着。

陳凱歌一直不解,體面的奶奶為何會做出這種傷害自尊的事情,必然的理由是:她太餓了。

飢餓使她恐懼,恐懼比愛更有力量。

這樣的恐懼感在陳凱歌之後的人生中,時常出現,他微弱的力量無法抵抗。

少年時期的他因為內心的恐懼,不得已參與到批鬥父親的遊行隊伍中。

他怕死,但更深的恐懼是自己永遠不被人羣接納,即使是死後。

由左到右:張藝謀、陳凱歌、坂本龍一、崔健、姜文

如今的他,恐懼於被自己所在的時代拋棄,逐漸被商業與光環裹挾,向資本屈膝,在洪流之中感受着生活的百般滋味。

而69歲的陳凱歌,非常倔強,他始終不願意承認自己變了。

他在無比懷念的時代背景中如瘋般不可抑制,卻無法清醒地認識到,自己已經不是少年凱歌很久了。