百歲楊振寧:東方的天就要大亮了_風聞

何加盐-何加盐官方账号-一个专门研究牛人的牛人。2021-10-12 13:35

加鹽注:最近在研究海爾的張瑞敏,預計還要幾天才能寫完。今天先發一篇寫楊老的,以慰大家期待之情。

本文是我和同事楊朔合寫的,楊朔是第一作者,何加鹽是第二作者。我們希望新同事的加入,能在保持原來的風格和深度的同時,給大家帶來一些新鮮的東西。

楊振寧/圖源:百度百科

1922年的10月,世界發生了一些大事:英國人成立了BBC,蘇聯紅軍重佔了海參崴,意大利人選出了墨索里尼,丹麥足球隊門將波爾獲得了諾貝爾物理學獎……

但沒有哪件事情,比得上一件事重要:

一箇中國小孩,出生在中國安徽合肥。

中華民國十一年八月十一,即公元1922年10月1日,合肥縣城西大街四古巷楊家大院,一位名叫楊武之的中學老師喜得長子。

按照家譜“家、邦、克、振”的排名,孩子當屬“振”字輩。由於楊武之當時在懷寧(今名安慶)一所中學教書,便取地名“寧”字為小孩之名。

日後,這個名字將永載人類史冊:楊振寧。

1

此子似有異稟

楊武之出身於一個秀才之家,年幼時父母雙亡,由叔父養大。1915年,他考入北京師範大學,畢業後先在母校安徽省立第二中學任教,1918年轉入安慶中學,擔任數學老師。次年與當年父母指腹為婚的未婚妻羅孟華結婚,1922年生下長子楊振寧。

楊振寧出生沒多久,楊武之就考取了赴美公費留學生。1923年8月,楊武之前往美國芝加哥大學攻讀數學博士,此時楊振寧10個月大,還不會説話;他要到5年之後,才能再次見到自己的父親,那時他都已經會背整本的《龍文鞭影》了。

楊母羅孟華是一位舊式婦女,只念過一兩年私塾,但是她對楊振寧的影響非常大。楊武之留學期間,羅孟華肩負起教育長子的重任。據楊振寧回憶:

“我四歲的時候,母親開始教我認方塊字,花了一年多的時間,一共教了我三千多字。現在,我所認得的字加起來,估計不超過那個數目的兩倍。”(見《楊振寧文錄》,楊建鄴選編,海南出版社,2002年)

“我本人的個性和作風,受到父母親都很大,也許可以説,明顯的影響(如學術知識)是來自父親,而不明顯的影響(如精神氣質)是來自母親。”(見《楊振寧文集》,張宙選編,華東師範大學出版社,1998年)

五年後,羅孟華收到丈夫即將回國的電報,要她帶孩子前往上海團聚,這讓羅孟華喜出望外,眼淚盈眶。

要知道,當時很多人留學回來,就拋棄了原來的妻子,另娶新歡。羅孟華也曾擔心自己也會遭遇被拋棄的噩運。但幸好,楊武之並不是這樣的人。

作為芝加哥大學數學博士,楊武之回國後,即被廈門大學聘為教授,一家人前往廈門生活。幼小的楊振寧,也跟隨父母到了廈門。

在這裏,楊振寧第一次用上了電,第一次用上了抽水馬桶,開始接受比較現代化的教育,而不是像原來那樣整天背書。

楊振寧的學習成績很不錯,國文和算術尤其好,但是手工卻做得很差。有一次,老師讓同學們用泥巴捏只雞,父母看完後卻稱讚説,這隻藕捏的真不錯。這個特點,日後也決定了楊振寧科研道路的走向。

也是在廈門,父親開始發現了楊振寧的過人之處:家人在海邊散步時,楊振寧挑選的貝殼總是極小卻很精緻,楊武之認為兒子有着異於常人的觀察力。他在楊振寧的一張照片背後寫下評語:此子似有異稟。

1929年秋,楊武之由廈門改往清華大學任教,楊振寧隨父北上。此後在清華園中度過了一生中最美好的時光。

或許是小時候的記憶太深刻、太美好,若干年後楊振寧落葉歸根,選擇的最後落腳點也是清華大學,終生再未離開。此是後話。

2

清華園的楊大頭

小時候,楊振寧是清華園中的孩子王,外號“楊大頭”。他的花樣最多,騎着自行車,從土坡上疾馳而下,在清華生物系一排一排的魚缸間狹窄的縫隙裏大秀車技。

當年的小夥伴回憶説,楊振寧兄弟和幾個孩子整天都在樹上,“幾乎每一棵樹我們都曾經爬過,每一顆草我們都曾經研究過”。

這羣小夥伴裏,有後來的雕塑家熊秉明,陳省身的妻子鄭士寧,還有一個小他兩歲的同鄉,外號“老憨”。

老憨這娃每天跟在楊振寧屁股後面玩。他們小學就同一個學校,到中學之後,楊振寧又是學長,碰到有人欺負老憨,楊振寧就會挺身而出幫助他。後來上了大學,又是同一個學校;等楊振寧到美國留學,過兩年老憨也跟着來了。楊振寧還特地幫他選了一個離自己就讀的學校很近的大學。在自己讀博的後兩年,他倆住同一間宿舍。

可以看出,這位老憨,稱得上是楊振寧年輕時最好的朋友。後來,他們雖然遠隔重洋,但是友誼始終不渝,成為一段必將永遠流傳的佳話。

“老憨”的大名,叫鄧稼先。

上學時,楊振寧不僅會玩,而且功課非常優異,在清華園小有名氣。楊武之發現兒子數學能力優異,卻並沒有加強這方面的培養,更沒有送兒子去學“奧數”。甚至當兒子問起一些艱深的數學知識時,楊武之卻總是説,“慢慢來,不要着急”。

楊振寧初一暑假時,楊武之請來歷史系的高材生給楊振寧講解《孟子》。這暗含一種通識教育的理念——即要培養學生對不同學科有所認識,進而將不同知識融會貫通,培養出完整的人格。

這種教育理念也深刻影響了楊振寧的教育思想。1990年,一位華人學者致信楊振寧,希望把自己12歲的天才兒子送往大學深造。楊振寧在回信中説道:

“在我11歲和12歲時的暑假,他從大學裏請了一位歷史系的大學生來給我補習中國古文——《孟子)。他曉得人的一生是多方面的,他知道他兒子的數學不需要過早地去催促。我深切地感激他的明智……

……在他的面前有一個漫長的人生旅途,尤其重要的是,像他這樣的年紀,在心理上和學習上要保持全面、均衡的發展”。(見《楊振寧傳》,楊建鄴著,生活・讀書・新知三聯書店,2016)

3

聯大七年

1937年7月,楊振寧即將升入高二,平靜的校園生活卻被日寇的槍炮聲打破。

9月份,楊家為逃離戰亂,撤離到合肥,楊振寧也前往合肥的瀘州中學學習。但日軍飛機又在合肥不斷轟炸,學業再次中斷。1938年3月,楊武之舉家遷往昆明。到昆明後,楊振寧進入昆華中學繼續學業。

在父親的鼓勵和支持下,楊振寧在高二16歲的時候,就報考了由北京大學、清華大學、南開大學合併而成的西南聯合大學,以第二名的成績被錄取。

西南聯大當時肩負着“國難當頭保文脈”的作用,這所臨時性高等大學後來造就的學術高度,彙集的英才數量在中國教育史上都極為罕見,從這裏走出了8位“兩彈一星”元勳, 170多位兩院院士和兩位諾貝爾獎獲得者。

楊振寧剛開始報考的是化學專業,但後來對核物理產生了濃厚的興趣,就轉到了物理系。

當時給楊振寧他們上課的,文學有聞一多、朱自清,數學有華羅庚、陳省身,物理學也是羣星璀璨,趙忠堯、張文裕、吳有訓、周培源、葉企孫、饒毓泰、王竹溪、吳大猷等大師匯聚一堂,讓楊振寧和他的師弟李政道、鄧稼先等人如魚得水。

聯大當時的辦學條件相當艱苦,教室屋頂是鐵皮做的,下起雨來叮咚作響,聽不清老師講課聲,窗户沒有玻璃,起風時紙張迎風飛舞,甚至學校財政緊張時,這鐵皮屋頂最後也只能賣掉換成茅草頂。

不僅條件艱苦,學生還得提防敵機轟炸,隨時準備跑警報。楊振寧的家就曾被夷為平地,幸好人及時撤離到防空洞,沒有出事,但是很多從北平帶回來的珍貴書籍都被埋在了塵土之下。

楊振寧大四時,他的兒時夥伴鄧稼先也考入了聯大物理系。此後,楊振寧每次跑警報,都會拉上鄧稼先一起。有一次敵機來襲,楊振寧跑到了防空洞,怎麼都找不到鄧稼先,便不顧危險地返回去找,看到鄧稼先看書入了迷,連警報聲都沒聽見。楊振寧把鄧稼先拉到防空洞沒多久,鄧原來看書的地方就被敵機炸平了。

儘管生活艱苦,但楊振寧在這裏汲取到了充沛的學術滋養。他在西南聯大讀完本科又讀碩士,然後又在聯大附中任教,一共呆了七年。日後他説,這七年“對於我一生的學術事業有決定性的影響”。(見《大先生楊振寧》,中央電視台紀錄片《國家記憶》系列)

1944年楊振寧考取了第六屆留美公費生。當年考試委員會規定,各考生應在原機關服務,等待進一步通知。因此楊振寧前往西南聯大附中教了一年數學,第二年八月才正式赴美求學。

在附中的日子雖然只有短短一年,但是卻給楊振寧的未來埋下了一個伏筆。當時班上有一位女學生,是抗日將領杜聿明的千金,名叫杜致禮。22歲的楊振寧和17歲的杜致禮,還不知道日後命運將會把他們牽到一起。

4

從芝加哥到普林斯頓

1946年1月,楊振寧來到23年前父親曾經求學的芝加哥大學,成為該校物理系的一名研究生。他的指導老師是著名物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者:費米。

費米是在理論和實驗兩方面都已經做到頂尖的科學家,而楊振寧由於從小動手能力差,而讀書時代又由於戰亂而條件缺乏,所以他認為自己急需補上做實驗的短板。於是,費米就介紹楊振寧到同事艾裏遜教授的實驗室去做研究。楊振寧高興地去了,他雄心勃勃,想要成為一名實驗高手。

不久,艾裏遜實驗室就流傳開了一句話:“哪裏炸得乒乓作晌,那裏準有楊振寧在場。”(Where there is a bang there is Yang)(見Chen Ning Yang, Oral History Interviews,AIP)

當實驗儀器漏氣時,楊振寧花了幾個小時找不到漏洞,同學卻一眼能看出問題所在,幾分鐘把儀器修好,讓楊振寧倍感神秘,百思不得其解。最後,他只好放棄走實驗物理的道理,專心搞理論研究。

日後有人評價説:這是實驗物理界的幸運。

於是,費米又介紹楊振寧去自己的另一位同事那裏學習理論物理。這位同事就是鼎鼎大名的“氫彈之父”愛德華·泰勒。從此之後,楊振寧如魚得水,很快就在世界物理學界嶄露頭角。

1948年6月,楊振寧博士畢業,先是留校任教,擔任費米的助手。後來因為被“原子彈之父”奧本海默的研究所吸引,到普林斯頓去工作了一段時間。原本他和費米約定,在普林斯頓只待一年,然後就回芝加哥大學。

但不料,這一去,就是十七年。

楊振寧的普林斯頓之旅之所以從原定的一年變成了後來的十七年,倒不僅僅是因為奧本海默的挽留,而是遇到了一個特殊的人。

1949年聖誕節假期,楊振寧和同事在普林斯頓威瑟斯彭街御茶園餐廳吃飯時,一位長相標緻,舉止端莊優雅的姑娘走過來向他問好。楊振寧驚喜地脱口而出:“你怎麼會在這兒?”這位姑娘就是他曾經的學生:杜致禮。

此時,她已經從17歲的花季少女,成長為22歲的成熟姑娘。她在美國紐約的一個女子學院上學,假期到普林斯頓去看望讀高中的弟弟,因此得以與楊振寧邂逅。

當時,楊振寧已經27歲。對那個年代的中國人而言,父母已經很着急他的婚事。楊武之甚至還專門委託身在紐約的胡適幫楊振寧介紹對象。胡適對楊振寧笑言,你們這輩人比我們能幹多了,哪兒用得着我來幫忙。

當時楊振寧也有其他的交往對象,不過見到杜致禮之後,基本上就確定了杜才是他的心中所愛。楊振寧開始頻繁坐着火車來往於普林斯頓和北紐約之間,後來為了方便見面,乾脆買了一輛車,每到週末就開車一個半小時,去杜致禮所在的聖文森特山學院找她。

8個月後,他們在普林斯頓舉行了婚禮。

圖源:百度百科

由於杜致禮此時還在上學,如果楊振寧回到芝加哥大學,那麼他們就要相隔一千多公里兩地分居。因為這個原因,楊振寧就留在了普林斯頓。後來各方面工作和生活都已安定,就沒有再回芝加哥了。

5

楊-米爾斯規範場和宇稱不守恆

成家之後,楊振寧事業也迎來了黃金髮展期。

在1956年之前,物理學家認為宇稱守恆,和能量守恆定律、質量守恆定律一樣是放之四海而皆準的金科玉律。

什麼是宇稱守恆?簡單解釋就是,自然界中有四種基本力量:強力量、電磁力量、弱力量和萬有引力,“這四種力量每一種都左右對稱,就像每一事物都和它鏡中的對影是一模一樣”。

但是上個世紀50年代,出現了一個“θ-τ之謎”:當時物理學家發現“θ粒子”會衰變成兩個π介子,而“τ粒子”會衰變成3個π介子。但令人奇怪的是,θ和τ粒子除了衰變方式不同之外,其他方面的性質幾乎完全一樣,並且θ的宇稱為偶,τ的宇稱為奇。

這將物理學家逼入了兩難困境,如果堅持宇稱定律不可動搖,那就得承認θ和π是兩種不同的粒子,反之就得否認宇稱守恆定律。

在解決這個謎題時,楊振寧與李政道開始合作。

1956年6月中旬,他們向《物理評論》提交了一篇論文,後來10月份刊發了他們的文章《弱相互作用中宇稱守恆的問題》,指出宇稱並不是永遠守恆,並提出需要新的實驗檢驗在弱相互作用中宇稱是否守恆。

這一觀點引來了物理學家們的羣嘲,“我不相信上帝是一個沒用的左撇子,我願意打一個大賭,實驗一定會給出一個守恆的結果”,“如果宇稱真的不守恆了,我把我的帽子吃掉”,“質疑它,要不是極聰明,就是極蠢”。(見《楊振寧傳》,楊建鄴著,生活・讀書・新知三聯書店,2016)

儘管質疑聲音很大,但楊李二人還是決心用實驗證明這個結論,他們找到了一位華人女科學家:吳健雄。10個月後,實驗結果證明,楊振寧和李政道是對的,在弱力作用下,宇稱確實不守恆。

1957年10月,在論文發佈一年之後,楊振寧和李政道獲得了諾貝爾物理學獎,這創造了一個驚人的記錄。它表明,楊李二人的發現,從一開始就被公認為改變了整個物理學的前沿。要知道,在諾貝爾獎113年的歷史中,從發表成果到獲獎,物理學家平均要等待漫長的18年。

而對楊振寧而言,35歲拿諾獎,還不是他的巔峯。

現在的物理學界普遍認為,楊振寧最高成就並不是宇稱不守恆,而是1954年和米爾斯創立的規範場理論。美國富蘭克林學會為楊振寧頒發“鮑爾獎”時的評價是,“這個理論模型,已經排列在牛頓、麥克斯韋和愛因斯的工作之列”。(見《楊振寧傳》,楊建鄴著,生活・讀書・新知三聯書店,2016)

我們換一個具體的統計數字,或許會有更加直觀的感受:除了楊振寧自己獲得的諾貝爾獎外,先後還有7個諾貝爾獎,是直接利用楊振寧提出的“楊-米爾斯方程”拿到的;有幾十個諾貝爾獎,是和楊振寧提出的理論有關;此外還有6個“數學界的諾貝爾獎”,也就是菲爾茲獎研究的對象,是楊振寧提出的“楊米爾斯方程”和“楊-巴克斯特方程”。

1957年12月,瑞典斯德哥爾摩音樂廳鮮花擁簇,香氣襲人,35歲的楊振寧和31歲的李政道在這裏出席了諾獎頒獎典禮,並發表了感言。

兩人獲獎消息傳回國內,激勵了一代中國青年學者,提升了他們在科學上的信心。

後來在楊振寧看來,自己一生最重要的貢獻並非獲得了諾貝爾獎,而是“幫助改變了中國人自己覺得不如人的心理作用,我想我在科學工作的成就幫助中國人的自信心增加了,這個恐怕是我一生最重要的貢獻。”

6

分道揚鑣

楊李二人因卓越的學術成就,榮譽讚美紛至沓來,但令人遺憾的是,二人嫌隙漸生,在1962年最終決裂。

他們曾經有過珠聯璧合的黃金時代。奧本海默説,看到楊李兩人走在校園裏,他就會感到滿心驕傲,總算看到研究所裏有愉快合作的最佳典範。

人們有時看到兩人激烈的討論,甚至大喊大叫,他們經常用中文交流,偶然夾雜英文單詞,甚至觀看或者聆聽他們的工作進展,都是讓人興奮又疲憊的體驗。楊振寧曾説,“我們兩人的關係,有的時候比我們和我們的太太之間的關係還要密切。”

但兩人關係最終破裂,主要是源於兩個分歧:一是論文署名的矛盾,二是諾獎貢獻之爭。

據李政道説,兩人合作完成論文後,楊振寧希望把自己的名字放在前面,李政道第一次勉為其難的答應了,但第二次李政道希望按照國際慣例,即姓氏字母順序排列。

不過,雖然兩人在署名問題存在分歧,但合作並未受到影響。真正的矛盾來源於諾獎之爭。

1962年,著名的媒體《紐約客》發表長文《宇稱的問題》,作者暗示,諾貝爾獎其實是李政道提出的思路,楊振寧只是參與了計算。

楊振寧起初對這些傳言並不理會,但是1979年,當他在歐洲核子中心的圖書館看到李政道的《弱相互作用的歷史》,發現李政道本人在書中也持這種説法時,再也坐不住了。兩人的爭議不斷升級,唇槍舌劍,你來我往。

甚至獲得諾獎的論文是誰主筆,兩人也有分歧。

楊振寧在1983年説,自己當時得了嚴重的腰痛病,不得已卧榻數天,論文是由自己口授,妻子杜致禮一句一句記錄下來,後來把稿子拿給李政道,他作了幾處修改。

但2003年李政道卻稱,當時楊因為腰痛,打電話説他不能來紐約拜訪我,我在電話中告訴他,自己不僅完成了論文,而且請助理將手寫的全部論文打印出來。

一直到2010年3月,楊振寧宣佈不再就這件事發表任何言論,這段歷時半個世紀的爭論才告一段落。

曾經親密合作的夥伴,最後以這種方式結局,不能不説是一種巨大的遺憾。兩人共同的恩師吳大猷教授曾説,“整件事是一極不幸的事,我想真相是不能永遠掩蓋著的,所以我希望大家都不再在世人前爭,而讓真相慢慢的展現出來。”

現在,離吳大猷説這段話已經過去了35年,這個事件仍然還是一個羅生門。也許,真相如何,已經不再重要。時間留給我們的,只是一聲沉重的嘆息。

7

千里共同途

2017年,95歲楊振寧改回中國國籍,轉為中國科學院院士。這消息在網上引起了軒然大波。

這本是一件大好事,卻有很多人給與了負面的評價,其中最有代表性的一種聲音認為,中國一窮二白的時候沒見他回國報效國家,反而扭頭加入了美國國籍,並將他與鄧稼先進行比較,認為他現在憑着諾獎身份回國安度晚年。這些網友認為這是典型的投機行為,是精明的選擇。

但是當我們真正去了解一個真實的楊振寧,就會發現這種言論不僅刻薄,而且無知。且不説楊振寧以在科學上的卓越成就為中華民族揚眉吐氣,使我們擺脱了中國人才智低人一等的印象,並鼓舞了一批又一批中國學子,就説他的愛國之心,就並不輸於任何人。

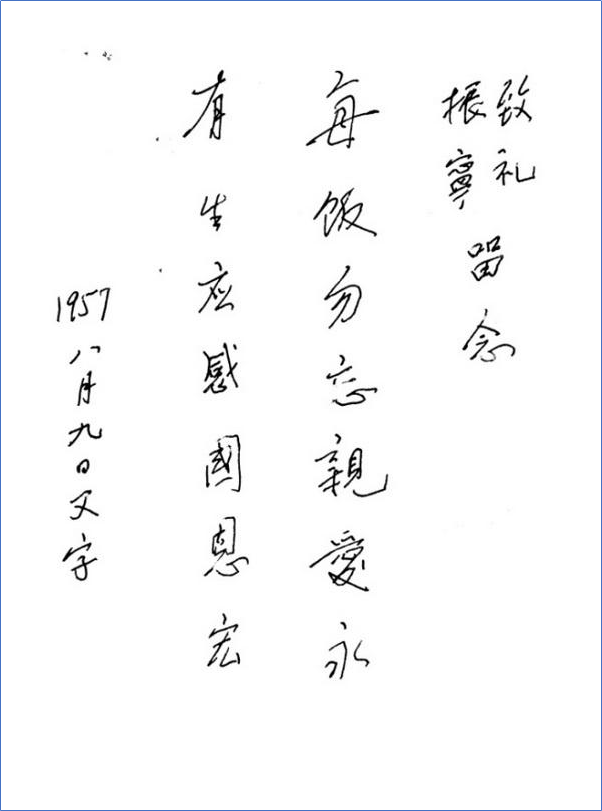

1957年6月,楊武之在周總理的安排下,得以赴日內瓦與當時在那短暫工作的楊振寧會面。臨別時,楊武之寫下一幅字給兒子:“每飯勿忘親愛永,有生應感國恩宏”。

圖源:《晨曦集》:從楊振寧的幾幅照片談起,李昕,澎湃新聞

1957年12月,在諾獎頒獎典禮上,楊振寧向全世界説:我以自己的中國血統和背景而感到驕傲。

1971年,中美尚未建交,但兩國關係開始有緩和跡象,基辛格秘密訪華,幾天後,楊振寧也回到了闊別多年的中國。

楊振寧此次歸國,不是一時頭腦發熱,而是已經為此謀劃許久。早在多年以前,他就選擇絕不接觸與核武器有關的研究,避免日後美國人以涉及安全機密為由,阻撓他回國。

在周總理的親自過問和安排下,楊振寧回國探望的申請很快得到了批准。1971年7月15日,他終於踏上了回國的飛機。若干年後的回憶錄中,楊振寧如此寫道:當駕駛員説,我們已進入中國領空,當時我的激動的心情是無法描述的。

回到中國後,他前後前往上海,合肥,見到了很多自己的同窗好友和老師,在北京如願以償見到了周恩來總理,前後會談接近五個小時。總理説,

“楊博士在海外的成就説明了中國人並不比別人笨,中國目前在許多方面還很落後,但在不久的將來一定能夠迎頭趕上去……我們希望楊博士和許多有識之士ー道,在中美兩國人民之間架設一座交流科學、增進友誼的橋樑”。(見《楊振寧傳》,楊建鄴著,生活・讀書・新知三聯書店,2016)

圖源:《晨曦集》:從楊振寧的幾幅照片談起,李昕,澎湃新聞

歷時一個多月考察結束後,楊振寧回到了美國,在美國他多次公開演講,介紹中國翻天覆地的變化,引起轟動,甚至他的舉動讓美國中央情報局和聯邦調查局多次找他“談話”,有調查員去了他的辦公室,語帶威脅。不僅有美國人的壓力,蘇聯當局也攻擊污衊楊是中國派去美國的第五縱隊之首。

不過這些攻擊並沒有改變他的內心。得益於楊振寧的大力宣傳,大批華裔學子開始消除顧慮,前往中國探親訪問。

周培源教授説:“楊振寧是美籍華裔科學家訪問中國的第一人,也是架設起中美之間科學家友誼和交流橋樑的第一人。光是這方面的貢獻,楊振寧的成就就是無人能及的。(見《楊振寧傳》,楊建鄴著,生活・讀書・新知三聯書店,2016)

除了上面這些顯性的成果,還有一些大家當時並未覺察但影響深遠的意義。

楊振寧在70年代多次回國,每次會被要求列一份“親友會見名單”。在那個特殊的年代,那個名單上很多都是正在勞改的科學家,只要會見後,這些人就不再被關押,可以繼續從事和科學相關的工作。

1971年首次回國時,楊振寧會見名單上列的第一個名字,是鄧稼先。

據鄧老的妻子許鹿希若干年後回憶:當時正處於特殊年代,鄧稼先和十幾位科學家的正常科研工作受到干擾,被軟禁於青海的“221基地”某學習班,並很有可能會被進一步迫害。正是由於楊振寧希望會見這位老友,在總理的過問下,鄧稼先回到北京,陪同總理一道參與和楊振寧的會面。

那個所謂的“學習班”也因此而被解散,十幾位科學家得以順利回到工作崗位。除了鄧稼先以外,這十幾個人裏面,還有一些當時隱姓埋名,但日後將被全國傳頌的名字,如於敏、陳能寬。

楊振寧與鄧稼先分別22年後再次相聚於北京時,感慨萬分。當時他心頭一直有個問題在縈繞:中國原子彈爆炸成功後,美國媒體説,中國人根本就沒能力造原子彈,是因為有個叫“寒春”的美籍物理學家幫助中國,這才造出了原子彈。

從楊振寧內心來講,他很希望這個消息是假的,他説:

“我不知道今天的年輕人懂不懂,在我長大的時候,在我父親他們這一輩長大的時候,是中國被外國人欺負得不得了,因為中國沒有近代的(先進)武器,所以希望中國第一顆原子彈,只是中國人自己做出來的。”(見《大先生楊振寧》,中央電視台紀錄片《國家記憶》系列)

有一天,楊振寧忍不住把疑慮拋給了鄧稼先,鄧稼先回答説,我覺得沒有,不過我需要向組織上驗證這件事情。

第二天晚上的宴席上,有一個工作人員專程給楊振寧送來了一封鄧稼先寫的信,信中説:

關於你要打聽的事,我已向組織上了解,寒春確實沒有參加過我國任何有關製造核武器的事,我特地寫這封信告訴你。

楊振寧看信之後,當即離席,躲進洗手間,淚如泉湧。

在那封信中,鄧稼先還寫道:

“這次送你走後,心裏自然有些惜別之感。和你見面幾次,心裏總覺得缺點什麼東西似的,細想起來心裏總是有"友行千里心擔憂"的感覺。因此心裏總是盼望着"但願人長久,幹裏共同途”。

當時楊振寧並不理解好友為什麼要把“千里共嬋娟”改為“千里共同途”,而五十年後,楊振寧已經完全懂了。他在百歲生日感懷中説:

“稼先,我懂你的‘共同途’的意思,我可以很有自信地跟你説,我是以後50年是合了你‘共同途’的途,我相信你也會滿意。”

2003年底,楊振寧回到中國任教,定居於他小時候留下最美好記憶的清華園,並把自己的居所命名為“歸根居”。

對於這一次闊別將近一甲子的迴歸,楊振寧專門寫了一首《歸根》詩以記述自己的心情:

昔負千尋質,

高臨九仞峯。

深究對稱意,

膽識雲霄衝。

神州新天換,

故園使命重。

學子凌雲志,

我當指路松。

千古三旋律,

循循談笑中。

耄耋新事業,

東籬歸根翁。

8

花好駐春風

楊振寧“東籬歸根”的時候,是一個人回來的,如同他1945年乘船東渡時,是一個人去的一樣。

在他回來的兩個月前,陪伴了他53年的髮妻杜致禮,不幸病逝。所以,在回到清華後參加的老同學聚會時,其他同學都是成雙成對,只有楊振寧是孤零零的一人。

不過,這樣的狀態沒有持續多久。2004年底,在歸國正好一週年的當天,82歲的楊振寧在廣東汕頭領取了人生第二張結婚證。新婚的妻子,名叫翁帆時年28歲。

這一門年齡差距54歲的婚姻,引起輿論一片譁然。網上充滿了質疑和嘲諷的聲音。男方被認為是為老不尊,甚至道德淪喪,女的則是有所企圖,居心叵測。

事實上,翁帆和楊振寧早在1995年就認識了,當時汕頭大學舉行了一場海外華人物理學大會,19歲的大一學生翁帆負責接待楊振寧夫婦,給楊振寧和杜致禮夫婦倆留下了良好的印象。那次會議後,倆人雖然交往不多,但是偶爾還會通信。

大學畢業後,翁帆有過一段婚姻,但感情不和,短短兩年就草草結束。後來,她考入了廣東外語外貿大學學習翻譯。

杜致禮離開後,楊振寧倍感傷懷。我們不知道他度過了怎樣的一段時光,只知道後來他曾經説過:“一個老年人的孤獨,我是很怕的”。

在這種孤獨之中,他偶然接到翁帆的一封來信,或許內心泛起了一些漣漪,兩個人又開始慢慢聯繫起來,並在不久之後,正式開始“談朋友”。後來楊振寧在電話中求婚成功,於是,在重新相遇的9個月後,他們給雙方的好友發了一封電子郵件,宣佈了他們訂婚的消息。

聽聞楊振寧的喜訊後,老友許淵衝教授還特地送了他們一首詩:

“振寧不老松,揚帆為小翁。歲寒情更熱,花好駐春風”。(見《楊振寧傳》,楊建鄴著,生活・讀書・新知三聯書店,2016)

2005年2月,楊振寧和翁帆在廣州。圖源:《晨曦集》:從楊振寧的幾幅照片談起,李昕,澎湃新聞

對於楊振寧來説,這樁婚姻並不是一時興起,他曾坦誠,如果沒有與翁帆結婚,也可能和別的女士結婚,因為他不想過那種老年孤獨的日子,甚至像“英國數學家哈密頓在太太去世後,過了相當漫長的孤獨日子,甚至書頁上都有飲食的污漬”。

這樁婚姻在當時引起了軒然大波,當事人卻表現得非常平靜。消息傳開的那天,有很多記者給翁帆打電話,她關掉手機,睡了一個好覺。

儘管外界認為這樣年齡大的差距,婚姻一定不能成功,但楊振寧卻認為“他們對彼此有一些認識,對彼此處理事情的辦法有一些認識”,他將翁帆稱作上帝送給自己的最後一個禮物。

在翁帆看來,一個女人崇拜一個男人,這個男人又喜歡她或愛她,女人會在不知不覺中喜歡這個男人,她把楊振寧視作自己的領路人。

2017年鳳凰衞視3月2日的《鏘鏘三人行》的節目中,有人説楊振寧放棄美籍是為人很“精”,一向低調的翁帆在《中華讀書報》上撰文批駁這種説法,維護楊振寧的聲譽,説“我看到的楊先生不是很‘精’,而是非常地‘傻’”。

而楊振寧則堅信,以後回過頭去看待這段婚姻時,這一定是一段羅曼史。

他説:

“跟一個年紀很輕的人結婚,很深刻的感受是,這個婚煙把自己的生命在某種方式上做了延長。假如我沒有和翁帆結婚,我會覺得三四十年後的事跟我沒關係;現在我知道,三四十年後的事,透過翁帆的生命,與我有密切的關係。”。(見《曙光集》,楊振寧著,生活·讀書·新知三聯書店,2018年)

9

從曙光到晨曦

楊振寧已經走入他人生的第一百個年頭。

他曾有無比的輝煌,也有無窮的爭議。但近年來,我們欣然看到:他對世界的貢獻及在科學界的地位,越來越被國人所認識;他對愛情與婚姻的選擇,越來越被國人所理解;他多年來為國家所做的事情和他的拳拳愛國之心,越來越被國人所感知。

2008年,在楊振寧著,翁帆編譯的《曙光集》前言中,楊振寧寫道:

“魯迅,王國維和陳寅恪的時代是中華民族史上一個長夜。我和聯大同學們就成長於此似無止盡的長夜中。幸運地,中華民族終於走完了這個長夜,看見了曙光。我今年八十五歲,看不到天大亮了……”

而十年後的2018年,在楊振寧和翁帆合作編著的《晨曦集》前言中,楊振寧卻説:

“沒想到以後10年間,國內和世界都起了驚人鉅變。今天雖然天還沒有大亮,但曙光已轉為晨曦,所以這本新書取名為《晨曦集》。而且,看樣子如果運氣好的話,我自己都可能看到天大亮!”

其實,這一片天,豈非正是因為有楊振寧先生,他的父親楊武之、摯友鄧稼先,以及千千萬萬如他們一樣熱愛科學、熱愛祖國、熱愛人民的熱血之士,不斷拼搏奮鬥,奉獻智慧和力量,才變得越來越亮的嗎?

這一片天,也將會因為在振寧先生身後,還將有無數熱血青年,受老一輩科學家的感召和啓發,投身於探索科學的邊界,奉獻於祖國與人民,而變得更加明亮。

我相信,楊振寧先生,一定會看到天大亮。

我們,也一定會看到天大亮。