神舟十三號升空背後, 一場太空軍事合圍正悄悄逼近 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-10-16 21:43

✪ 張茗 | 上海社科院國際關係研究所

✪ 張茗 | 上海社科院國際關係研究所

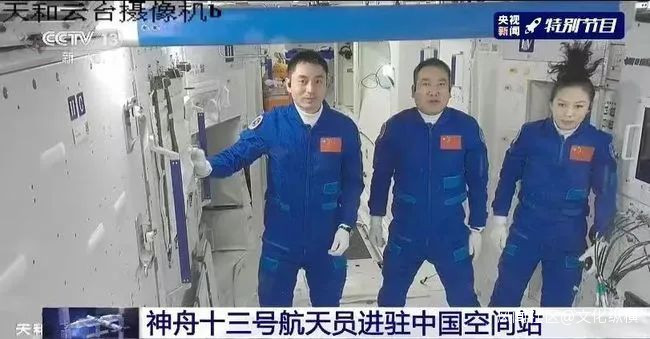

【導讀】2021年10月16日,神舟十三號載人飛船成功升空,航天員翟志剛、王亞平、葉光富成功入駐天和核心艙,中國空間站迎來了第二個飛行乘組和首位女航天員。從無人飛行到載人飛行,從艙內實驗到太空行走,從一人一天到多人長期駐留,中國載人航天一步一個腳印地沿着29年前制定的發展戰略穩步前進。

當前,太空運用對於國家安全、經濟、政治、社會等日益重要,越來越多國家走向太空、利用太空。與冷戰時期的太空兩極體制不同,冷戰後美國稱雄太空,中俄歐並駕齊驅緊隨其後,印日等國也進步很快。“一超多強”的太空格局和向多極化發展的趨勢將持續較長時間。在可見的未來,太空已經成為並將進一步發展為國際角逐的必爭之地。

本文以中國、日本、印度為重點,對亞洲太空力量的羣體性崛起、亞洲太空格局的特點以及美國的亞洲太空"再平衡"及其影響,作了全景式的呈現和深入剖析。文章認為,亞洲太空力量已成為國際太空領域的一支生力軍,對推動國際太空格局向多極化、國際太空治理向民主化方向的發展發揮了積極作用,未來亞洲太空力量將繼續保持強勁的發展勢頭。作者指出,美國亞洲太空"再平衡"使亞洲太空形勢特別是太空安全形勢進一步複雜化。如何防止亞洲太空競爭演化為太空競賽乃至太空軍備競賽,深化泛亞洲太空合作,已成為亞洲國家亟須解決的重大課題。

**本文原載《國際觀察》2015年第3期,原題為《亞洲太空力量的崛起:現實與趨勢》,**僅代表作者本人觀點。特此編髮,供讀者思考。

亞洲太空力量的崛起:現實與趨勢

隨着太空探索的深入和太空活動的擴展,太空的戰略、政治、經濟、科學及社會文化意義日益凸顯,吸引了越來越多的國家、公司甚至個人加入太空探索和利用的行列。出於促進國家科學技術進步,維護國家安全,提高民族自豪感和國際聲望,推動經濟發展等多方面原因,亞洲國家紛紛加入了太空探索和利用的行列,逐漸成長為國際太空領域的一支生力軍。

**▍**亞洲太空國家的羣體性崛起

**▍**亞洲太空國家的羣體性崛起

在美國太空發展忙於“調整”,歐盟太空發展面臨內部紛爭,俄羅斯太空挫折不斷之際,**亞洲太空力量的羣體性崛起成為了全球太空發展的一抹亮色。**總體上,作為一支追趕型的太空力量,以中國、日本、印度為代表的亞洲國家所取得的巨大太空成就令人印象深刻。

**第一,技術上取得長足進展。**中國、日本和印度堪稱亞洲太空力量集體崛起的排頭兵,在全球太空實力排行中,緊隨第1梯隊的美國、俄羅斯和歐盟以後,牢牢佔據了第2梯隊的位置,代表了亞洲太空發展的最高水平,在某些單項上甚至已經達到世界先進水平。

作為亞洲太空力量崛起的代表,中、日、印三國的太空發展各具特色。中國擁有長征一號、長征二號、長征三號、長征四號4個系列、17個型號的系列運載火箭,具備發射從低軌到高軌,不同質量與用途的各種衞星、載人航天器和月球探測器的能力,長征五號、長征六號、長征七號等大、中、小3個系列運載火箭正在研製中。中國成功發射了科學探測與技術試驗、氣象、對地觀測、通信廣播、中繼、定位等系列衞星,已建成太原、酒泉、西昌及文昌4個航天發射中心。近年來,中國更是接連在“神舟”載人飛船、“嫦娥”探月工程、“天宮”空間站、“北斗”導航系統等領域取得里程碑式的重大進展。以數字而論,2014年底,中國長征系列運載火箭歷史性地實現累計發射200次。截止2015年1月底,全球在軌現役衞星1265顆,中國為132顆,居世界第2位。

日本作為太空發展歷史最悠久的亞洲國家,擁有種子島(Tanegashima)和鹿兒島(Kagoshima)2個航天中心,並已研製出K、L、M、J、N、H等6個系列12種運載火箭,具有亞洲一流、世界領先水平。日本H-2B火箭低軌道發射能力達16.5噸,地球同步轉移軌道發射能力達8噸,為亞洲之首。歷史上,日本創下了多個“亞洲第一”,乃至“世界第一”記錄:1970年,日本發射第一顆國產人造衞星“大隅”號(Osumi),成為亞洲第1個、全球第4個擁有發射衞星能力的國家;1986年,先後發射“先驅者”號(Sakigake)和“彗星”號(Suisei)哈雷彗星探測器,成為第1個跨越地球軌道的亞洲國家;1990年,成功發射“飛天”號(Hiten)月球探測器,成為亞洲第1個、全球第3個探測月球的國家;2003年,成功發射“隼鳥”號(Hayabusa)絲川小行星探測器,成為亞洲第1個、全球第3個實現從地球以外其它星體取樣的國家;2010年,成功發射世界首支宇宙帆船“伊卡洛斯”號(Ikaros)。

印度太空力量同樣不可小覷。印度擁有維克拉姆·薩拉巴和薩迪什·達萬2個航天中心,“衞星運載火箭”(SLV-3)、“增強型衞星運載火箭”(ASLV)、“極軌衞星運載火箭”(PSLV)和“地球同步軌道衞星運載火箭”(GSLV)4個火箭系列,**能夠發射包括近地軌道、太陽同步軌道、地球同步軌道等各種軌道類型的衞星。**近年來,印度太空探索取得重大成就:2008年10月,印度成功發射“月船1號”(Chandrayaan-1),成為繼日本和中國之後第3個發射月球探測器的亞洲國家;2013年10月,成功發射“曼加里安”(Mangalyaan)火星探測器(2014年9月成功進入火星軌道),成為亞洲第1個、全球第4個成功進行火星探測的國家。

第二,太空投入逐年提高。根據經合組織的最新報告,以購買力平價換算,2013年亞洲國家佔據了全球太空預算前十位的4席,分別是中國(107.74億美元,第2位)、印度(42.67億美元,第4位)、日本(34.21億美元,第5位)以及韓國(4.11億美元,第9位)。

**第三,國際影響逐步擴大。亞洲太空力量的崛起不僅打破了美蘇超級大國以及西方少數發達國家對太空探索和利用的主導地位,而且推動國際太空格局向多極化,國際太空治理向民主化方向發展。**首先,亞洲國家正在緩慢改變全球太空力量格局。在全球11個能夠獨立把衞星送入太空軌道的國家中,亞洲國家佔據5席——日本(1970年)、中國(1970年)、印度(1980年)、朝鮮(1998年)、韓國(2013年)。中國初步建成的“北斗”衞星導航系統打破了歐美國家的壟斷,與美國的“全球定位系統”(GPS)、俄羅斯的“格洛納斯”、歐盟的“伽利略”形成全球衞星導航系統四分天下的格局。其次,亞洲國家在國際太空事務中越來越活躍。它們不僅是現存國際太空治理機構的重要成員,比如中國、韓國、斯里蘭卡是聯合國太空透明度和建立互信措施的政府專家組(GGE)的成員,中國、日本、印度是機構間空間碎片協調委員會(IADC)的成員國;**而且隨着太空力量的增強,它們不再願意在國際太空治理事務上聽命於他國,而是有着自己的願景和議程。**比如2008年中國聯合俄羅斯向聯合國裁軍大會遞交了《防止在外太空放置武器和防止處理或使用武力反對太空物體》(PPWT)草案。此外,1995年、2014年聯合國分別在印度、中國成立亞太空間科學與技術教育中心(CSSTEAP),也從側面顯示了亞洲太空力量國際影響的擴大。

作為太空領域的後來者,亞洲太空力量的崛起受到太空領域先行者的扶助和牽制。一方面,太空發達國家的培訓、技術及資金援助和合作對亞洲國家推進太空事業發揮了積極作用。在亞洲國家太空事業的起步階段,美對日,蘇聯對中國,法國、美國以及蘇聯對印度的太空援助都起到了寶貴的助推作用。即便是今天,太空發達國家的合作和援助仍是影響亞洲國家太空探索和利用的重要因素。

另一方面,“天上”受制於“人間”。受地緣政治影響,亞洲國家的太空發展又受到太空發達國家的阻礙和牽制。對美國來説,太空並非一個自為的領域,太空合作是“對外政策的一支臂膀”,是籠絡盟友和爭取第三世界國家的“胡蘿蔔”,但以不損害美國的國家利益為限。以印度與美國的太空合作為例,在印度太空事業的起步階段美國給予了慷慨幫助:美國國家宇航局是援助印度太空項目的首個國外機構,1963年印度發射的第一枚探空火箭“耐克—阿帕奇”(Nike-Apache)是美國製造的,印度研製的第一顆遙感衞星也受惠於美國的培訓和技術援助。但美國對印度並非有求必應、毫無保留,而是有選擇、有限度的。事實上,**美國對印度的太空合作與援助主要集中在民用及科學領域。為了避免危害美國在南亞的地緣政治利益以及(核與導彈)不擴散的戰略利益,美國不僅拒絕與印度分享在印度製造“阿卡斯”(Arcas)探空火箭的細節,也拒絕向印度提供“偵察兵”(Scout)固體火箭技術。**由於美國認為1971年的印巴戰爭以及1979年蘇聯入侵阿富汗以後印度都是選擇站在蘇聯一邊,損害了美國在南亞的地緣政治利益,加上1974年的印度和平用途核爆炸試驗(Pokhran-I),1983年印度啓動“導彈綜合發展計劃”(IGMDP)項目,1998年的印度核武器試驗(Pokhran-II)等損害了美國(核與導彈)不擴散的戰略利益,美印太空合作陷於停滯。

另外,亞洲太空力量的羣體性崛起還是相對的,就整體實力而言,老牌太空國家仍佔據國際太空格局的絕對優勢。在2004-2013年的10年間,美國、俄羅斯與歐洲佔據全球成功軌道發射總數(670次)的76%,中國、日本和印度僅佔22%。美國、俄羅斯與歐洲佔據同期製造的全球航天器總數(1236件)的72%,中國、日本和印度僅佔17%。**2013年美國政府的各類民用、軍用太空項目投入達400億美元,比所有其他國家太空預算總和還多。美國目前在軌現役衞星達528顆,比所有亞洲國家之和還多。**亞洲國家太空商業化進展有限,2013和2014年中國連續2年太空商業發射次數為零,而2014年美國卻斬獲了全球共23次太空商業發射48%的份額,進行了11次商業發射。

**▍**亞洲太空格局的特點

作為太空領域的後起之秀和國際太空治理的一支不可或缺的重要力量,亞洲太空格局呈現出以下特點。

首先,亞洲各國太空力量不平衡,呈梯度發展態勢。中國、日本和印度擁有門類齊全的太空部門,在火箭與衞星的製造與應用,深空探測乃至載人航天等方面形成了較為完整的研究、設計、生產和實驗體系,代表了亞洲太空技術最高水平,屬於亞洲太空國家的第1梯隊。尼泊爾、不丹、蒙古、老撾、柬埔寨等國的太空探索和利用剛剛起步,屬於第3梯隊。介乎二者之間的是廣大的第2梯隊。受制於國力、經濟及科技發展水平等因素,這些亞洲國家大多太空抱負和太空項目(韓國除外)有限,既不試圖開展所有太空活動,也不試圖獲得全面的太空探索和利用能力。即便是太空探索和利用歷史悠久的澳大利亞也明確表示既不打算進行載人航天、獨立火箭發射或者行星探索,也不把獨立製造或發射衞星的能力視為確保獲得關鍵太空服務的重要組成部分。

其次,次區域合作平台分立,泛亞洲太空合作機制缺失,亞洲太空合作呈現碎片化的格局。在多邊層次上,存在日本主導的亞太地區空間機構論壇(APRSAF)、東盟太空技術和應用小組委員會(ASEAN-SCOSA)以及中國主導的亞太空間合作組織(APSCO)3個區域性太空合作機制。作為亞洲地區成立最早、最大的太空活動協調機構,1993年成立的亞太地區空間機構論壇相對鬆散,設有地球觀測、通信衞星應用、太空教育與感知以及太空環境應用4個工作小組,主要實施項目包括“亞洲哨兵”(Sentinel Asia)、“太空環境應用”(SAFE)、“氣候地區準備評估”(Climate R3)以及‚“‘希望’號—惠及亞洲合作”(Kibo-ABC)等,分別致力於災害管理、環境監控、氣候變化和國際空間站利用。1999年成立的東盟太空技術和應用小組委員會旨在構築促進東盟成員國太空技術和應用合作的框架,執行利用太空技術促進東盟地區可持續發展的項目,主要合作領域為災害緩解與管理。2005年成立的亞太空間合作組織是一個享有完全國際法人地位的政府間國際組織,其合作領域包括對地觀測、災害管理、環境保護、衞星通信和衞星導航定位等空間技術及其應用項目,以及空間科學研究,空間科學技術教育、培訓等。雖然3大機制存在成員國與合作項目的重疊,但彼此分立、平行存在。在可以預見的將來,還看不到建立泛亞的太空合作機制的可能性。

**第三,亞洲主要太空國家關係疏遠。一是太空項目各自為政,你追我趕,鮮有交集或合作。**比如在月球探測上,日本有“輝夜姬”探月工程,中國有“嫦娥”探月工程,印度有“月船”探月工程。2007年9月,日本發射探月衞星“月亮女神”(Kaguya);一個月後,中國首顆探月衞星“嫦娥一號”發射升空;一年後的2008年10月,印度探月衞星“月船一號”奔向月球。導航衞星方面,除了中國正在建設的由5顆地球靜止軌道和30顆地球非靜止軌道衞星組成的“北斗”全球定位系統(預計2020年建成)以外,印度正在建設包含7顆衞星及輔助地面設施的衞星導航系統“印度區域導航衞星系統“(IRNSS,預計2015年建成),日本也正在建設由7顆衞星組成的區域衞星導航系統——準天頂衞星系統(QZSS,預計2025年建成)。

**二是亞洲主要太空國家在區域市場及太空外交方面競爭態勢明顯。**中國與巴基斯坦、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、斯里蘭卡和老撾等國開展聯合研製衞星、整星出口、衞星商業發射、北斗衞星導航服務等太空合作。日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)、文部科學省、日本國際協力事業團(JICA)等則以政府發展援助的形式向亞洲國家提供人力資源發展、太空應用技術聯合研究以及太空基礎設施建設等,如日本向越南提供10多億美元幫助越南建設國家太空中心併為越南製造與運營2顆X波段雷達成像衞星。印度空間研究組織遙測、跟蹤指揮網絡機構(ISTRAC)在文萊、印度尼西亞和毛里求斯運營3個國際站,印度幫助緬甸在仰光建設緬印遙感與數據處理友好中心,印度還試圖研製一顆南亞區域合作聯盟(SAARC)衞星,把印度衞星導航系統擴展到整個南亞,並希望為東南亞國家提供“GPS輔助型靜地軌道增強導航系統”(GAGAN)。韓國政府則準備以政府發展援助的方式資助東南亞國家向韓國“黃金解決方案”項目(GOLDEN Solution)的衞星供應商購買衞星產品和服務。

第四,亞洲主要太空國家太空軍事化趨勢日益明顯。95%的太空技術是軍民兩用的。太空能力作為一支賦能的力量,在海陸空天網戰場一體化的今天,其幫助軍隊實現指揮、控制、通訊、計算機、情報、監視和偵察(C4ISR)、精確打擊等任務的效能日益凸顯,亞洲主要太空國家對軍事太空能力建設的關注和投入也隨之不斷提升。

制度上,雖然受1947年《和平憲法》和1969年日本“宇宙開發僅限於和平目的的國會決議”制約,日本長期遵循和平利用太空原則,但日本太空政策總體上存在一種漸進但堅定的從市場向軍事轉變的趨勢。1998年,以朝鮮試射“大浦洞”(Taepodong-1)運載火箭穿越日本領空為由,日本開始發展太空軍事項目。進入21世紀以來,日本太空軍事化進一步加速。2008年,日本通過《宇宙基本法》,放棄1969年明確規定火箭、衞星等的開發利用僅限於和平目的的國會決議,正式認可日本擁有非侵略目的的衞星,完成太空政策首次鬆綁。2012年,日本國會新修訂的《獨立行政法人宇宙航空研究開發機構法》刪除了宇宙航空研究開發機構的活動限於和平目的的條款,在法律上完全突破軍事太空禁區。2014年,日本防衞省通過了新修訂的宇宙開發利用基本方針,確認將在自衞隊內創建宇宙監視部隊(計劃2019年正式成立),在推動太空軍事化道路上又邁進一大步。

印度太空軍事化的傾向也初露端倪。2007年,印度空軍和陸軍先後發佈《國防太空願景2020年》以及《太空願景2020》(Space Vision 2020)。2008年,印度國防部長安東尼宣佈建立由印度海陸空三軍、國防研究和發展組織(DRDO)和印度空間發展組織共同運行的一體化太空機構(ISC)。2010年,印度國防研究和發展組織發佈《技術展望及能力路線圖》(TPCR),特別呼籲發展反衞星武器,以便在近地軌道乃至地球同步軌道,“電磁或物理摧毀衞星”。2013年8月,印度為其海軍發射首顆專用軍事通信衞星——“地球靜止軌道衞星-7”(GSAT-7),被視為印度建設防務應用衞星的起點。目前,印度正在打造包括雷達成像衞星、導航衞星、早期預警衞星、軍事通訊衞星等在內的太空軍事系統。

另外,通過發射“阿里郎”(Kompsat)等系列衞星,韓國也在全面推動偵察、通信等太空軍事能力的建設。2014年5月,韓國發布未來十年(2014—2023)太空安全計劃,提出了到2024年建設並部署兩個跟蹤可能威脅韓國太空資產的太空碎片和可能攻擊韓國領土物體的太空監控系統的目標。

**▍**美國太空亞太“再平衡”及其影響

太空領域作為美國亞太“再平衡”,特別是軍事“再平衡”的重要組成部分,得到了美國及其盟友、夥伴國家的高度重視。美國在亞洲太空安全領域的介入程度空前提高。2013年,美國明確提出了太空合作的亞洲再平衡。具體而言,美國太空亞太再平衡主要包括以下內容:

**首先,加大針對亞太地區的太空投入,強化對亞洲地區的天基偵察和監視。**主要包括:到2020年實現把美國空軍60%的太空能力集中於亞太地區;在馬歇爾羣島的誇賈蘭珊瑚礁建設新的美國空軍太空籬笆S-波段系統(預計2019年建成);通過把美國部署在中美洲安提瓜島上的AN/FPQ-14 C-波段太空監視雷達遷往澳大利亞西北部的哈羅德·霍爾特海軍通信站,把部署在新墨西哥州的光學太空監視望遠鏡遷至澳大利亞,提高對亞洲發射衞星的追蹤能力,並加強對西太平洋、印度洋上空地球靜止軌道衞星的監視能力。

**其次,以多種形式強化與其亞洲盟友和夥伴國家(韓國、日本、澳大利亞以及印度)的太空安全合作。一是開展雙邊及多邊太空對話。**自2008年美澳部長級磋商會議(AUSMIN)起,美國開始與澳大利亞討論太空問題。2013年3月,美國與日本啓動“全面太空對話”(一年一次),試圖在戰略層面,以所有政府部門全部參與的方法應對雙邊關係中的太空事務。2015年1月,美國與韓國舉行首屆太空政策對話,就太空態勢感知、外太空活動國際行為準則(ICoC)等問題展開討論。2015年3月,美國與印度舉行首屆太空安全對話。除此以外,美國還與日本、澳大利亞舉行三邊太空安全對話,並於2012年、2014年連續兩次參加東盟地區論壇(ARF)太空安全專題討論會。

**二是加強太空態勢感知合作。**2012年以來,美國開始與其亞洲盟國商討強化太空態勢感知合作。所謂太空態勢感知是指監控並瞭解變化中的太空環境的能力,包括對諸如太空碎片、現役及失靈衞星等太空物體進行探測、跟蹤、明確及分類的能力,以及觀測太空天氣,監控航天器和其它有效荷載的機動能力及其它事態的能力。2013年,美國先後與日本、澳大利亞簽署太空態勢感知協議。2014年9月,美韓簽署《太空態勢感知服務與信息共享諒解備忘錄》。通過這些共享協定,美國在發射支持、機動規劃、在軌異常處置支持、電磁干擾報告和調查、發射異常、(航天器)退役活動支持以及在軌碰撞評估等方面對其提供幫助。

**第三,美國亞太太空再平衡目前主要着眼於安全而非經濟與科學方面。美國與其盟友、夥伴國家在太空安全領域相互策應,增強了其謀求亞太乃至全球太空霸權的籌碼,使亞洲太空安全形勢複雜化。**對美國的盟友與夥伴國家來説,美國在亞洲太空安全領域介入程度的空前提高為推進太空軍事化提供了外部支持和新動力。澳大利亞與美國的太空安全合作可追溯到冷戰時期,傳統深厚,歷史悠久。1969年建成的松峽基地又稱“共同太空防務研究設施”(JDSRF),其主要任務是下載美國信號與情報蒐集衞星(“鎖眼”(Keyhole)系列衞星等)的數據,對東亞和南亞地區的目標進行全方位監測。1970年底建成的納朗格(Nurranger)聯合防禦空間通信站是唯一一個接收和處理美國“防務支持項目”(DSP)衞星信息的“海外地面處理站”(OGS),可以接收和處理定位於東半球上空的“防務支持項目”衞星下傳的蘇聯/俄羅斯和中國洲際導彈發射信息。**隨着美國亞太軍事“再平衡”戰略的推進,太空安全合作成為美澳合作的一個重要領域。**澳大利亞不僅參加了美國空軍太空司令部的施裏弗太空模擬戰(SW12 IG),而且參與了美國空軍的“寬帶全球通信衞星”(WGS)項目。2014年,為了給全球美軍以及澳大利亞軍隊的軍事行動提供實時邊帶衞星通信,美澳決定擴建澳大利亞國防衞星通訊站。美國戰略司令部、五角大樓與澳大利亞簽署了聯合太空行動(CSpO)倡議諒解備忘錄,在太空態勢感知、力量支持、發射與再入評估以及緊急行動等領域開展合作。

與澳大利亞不同,**日本、韓國及印度與美國的太空安全與防務合作是近年來才開始的。冷戰時期,美國與日、韓、印等國的太空合作僅限於民用太空、太空科學等領域,對後者發展太空軍事能力持反對、限制立場。**對於日本,1952年《美日舊金山和平條約》規定日本太空技術的研究開發僅限於民用,不能用於軍事。1969年的日美太空開發合作協定規定日本僅限於和平利用太空。對於韓國,1979年的《韓美導彈框架協議》成為韓國火箭研發的一個障礙。為了防止韓國把火箭技術用於導彈技術研究,即便在2001年韓國加入“導彈及其技術控制制度”(MTCR)以後,美國商務部仍拒絕向韓國出口相關火箭技術。對於印度,由於認定印度可能會用於戰略核導彈武器的發展,美國不僅多次拒絕向印度提供低温火箭發動機的研發和生產技術,而且1992年俄美導彈技術控制協議的簽署使得印度從俄羅斯獲得低温火箭發動機技術的希望再次落空。

但隨着美國亞太“太空再平衡”的推進,美國不僅為日本太空軍事化持續鬆綁,而且對日本、韓國及印度發展太空軍事能力持縱容甚至鼓勵態度。日本2015年1月出台的未來10年《太空政策基本計劃》明確表示太空對維護日本安全不可或缺,日本將使太空開發直接為日本外交和安全政策以及日本自衞隊所用。儘管目前日本的偵察衞星最高分辨率已經達60釐米左右,為亞洲之冠,但日本並不滿足,其正在打造的新一代光學偵察衞星分辨率將從目前的60釐米提高到25釐米,性能僅次於美國。

對美國來説,亞太太空再平衡可以實現優勢互補、成本分擔。雖然美國擁有世界上最多的在軌現役衞星和最龐大的軍事衞星系統(160顆)和最強大的太空監視系統,有着世界上最強大的太空態勢感知能力,最豐富的太空軍事利用經驗以及最完備的太空行動軍事體制,但美國也並非無所不能。完善的太空態勢感知需要一個地理上分散的雷達與光學傳感器網絡。由於部署在亞洲、非洲、及南半球的傳感器系統非常有限,美國的太空監視系統也存在觀測盲區。雪上加霜的是,在財政緊縮的情況下,美國雖然明知將嚴重削弱其太空監視能力,也不得不關閉美國太空監視網的一個關鍵組成部分——美國南部沿北緯33°部署的第一代“太空籬笆”(3個發射站和6個接收站),距離2019年美國第二代太空籬笆建成將出現5年的斷檔。**通過與日本、澳大利亞等國的合作,不僅可以彌補美國在亞洲觀測能力不足的弱點——事實上部署到澳大利亞的C-波段雷達作為美國在南半球部署的第一部近地軌道太空監視網傳感器,能夠大大縮短跟蹤中國極地衞星的時間,而且日本、澳大利亞太空監視能力的增強還可以分擔美國的成本壓力。**另外,通過推動把太空態勢感知合作從單行道模式向雙行道模式轉變,比如日本宇宙航空研究開發機構向美國提供所蒐集的數據,美國太空態勢感知能力也能得到提升。

**▍**結語

亞洲太空大國都規劃了宏偉的太空發展計劃。中國將持續推進載人空間站工程、探月工程、第二代北斗衞星導航系統、新一代運載火箭等重大航天工程。印度正在推進第3代“地球同步衞星運載火箭”的研發,並計劃在2017開展第1次太陽探測任務、在2016-2017年和2018-2020年間分別執行第2次月球和第2次火星探測任務。韓國政府不僅制定了到2020年發射國產火箭的目標,而且正在積極推進月球探測項目。可以斷言,未來亞洲太空將繼續保持強勁的發展勢頭。而亞洲太空力量的崛起作為國際太空力量多極化進程的一部分,也將繼續對推進國際太空治理民主化發揮積極作用。

當前太空問題“政治化”依然困擾亞洲太空合作。**一方面,沃爾夫條款、出口控制(ITAR)、簽證控制三大障礙嚴重影響了中美太空合作。而由於美國的排斥,中國國際商業發射市場被嚴重壓縮,並被排除在國際空間站等重大國際太空合作項目以外。**另一方面,太空問題“政治化”還人為阻礙了亞洲區域太空合作。韓國因擔心影響與美國、歐洲及日本的太空合作,不願加入亞太空間合作組織。由於地緣政治原因,中國與日本、印度之間缺乏實質性的太空合作。而美國正在推進的亞太太空“再平衡”把太空合作視為其維護全球主導地位和撬動亞洲地緣政治博弈的槓桿,其在太空領域的“選擇性合作”不僅不利於促進泛亞洲太空合作,而且使亞洲太空安全局勢進一步複雜化。

亞洲太空力量的崛起引發了關於亞洲太空競賽的激烈爭論。有人認為中國、日本和印度幾乎同時發射月球探測器屬於時間巧合而非有意安排,目前的趨勢無法確定就是亞洲太空競賽;**也有人認為雖然亞洲太空國家官方均不予承認,但一場太空競賽亞洲正在上演。本文認為,目前亞洲主要大國之間存在一定程度、一定範圍的太空競爭,太空軍事化傾向也有所抬頭,但還沒有演化為太空競賽乃至太空軍備競賽。**地緣政治等原因導致亞洲主要太空國家關係疏遠,這雖然不利於亞洲太空治理機制的整合——亞太地區空間機構論壇和亞太空間合作組織分立是亞洲太空合作碎片化的原因之一,但亞洲主要太空國家對地區領導權和市場的競爭卻有利於亞洲太空發展水平的整體提高和太空利用的區域內擴散。當然,太空大國之間實質性雙邊太空合作的缺乏,以及泛亞洲的太空安全合作機制與衝突預防和危機管理機制的缺失,也使防止亞洲太空競爭走向亞洲太空軍備競賽,促進亞洲太空安全治理與合作成為當務之急。

本文原載《國際觀察》2015年第3期,原題為《亞洲太空力量的崛起:現實與趨勢》,註釋從略。歡迎個人分享,媒體轉載請聯繫版權方。