李花子 | 朝鮮王朝的長白山認識_風聞

熊猫儿-2021-10-17 10:14

李花子

中國社會科學院歷史研究所研究員。主要研究明清以來中朝邊界史、中朝關係史。著有《清朝與朝鮮關係史研究》《明清時期中朝邊界史研究》《長白山踏查與中朝邊界史》等。

本文認為,朝鮮王朝建立初期,長白山(朝鮮稱白頭山)被視為域外之山,所以沒有被列入國家正式的山川祀典中。1712年(康熙五十一年)定界以後,長白山成為中朝界山。英祖時期,長白山被定為北嶽,成為朝鮮王朝的聖山。高宗建帝稱號,對包括長白山在內的五嶽進行封號。日本殖民統治時期,長白山成為象徵朝鮮民族獨立精神的一座靈山。

關鍵詞:長白山 朝鮮王朝 山川祀典

長白山,朝鮮稱之為“白頭山”。此外,在朝鮮咸鏡道鏡城境內另有一座山也被稱作“長白山”,我們暫且稱之為“鏡城長白山”(今稱“冠帽峯”)。韓國學者在研究中往往混淆這兩座山,所以有必要説明此“長白山(白頭山)”,非朝鮮境內彼“長白山(鏡城境內)”。

眾所周知,長白山不僅是清王朝的發祥聖地,也是象徵朝鮮王朝(李朝,1392-1910)肇興的聖山。特別是進入近代以後,隨着朝鮮國家主權地位的喪失,民族危機的降臨,這座山被賦予特殊的含義,成為象徵朝鮮民族獨立精神的聖山。1945年光復以後,朝鮮半島被割裂為南北兩個不同政體的國家,朝鮮民族遭遇了骨肉分離的慘痛的一幕。三八線以南的韓國人要登上長白山天池,必須繞道中國境內方可登頂,這更加劇了半島國家南北分裂的現實無奈感。長白山不過是位於東北亞東北部的一座海拔較高的山,它被賦予如此多的象徵含義,是因為它見證了東北亞歷史的變遷,特別是半島歷史的滄桑和一個民族的悲歡離合。

一、朝鮮王朝初期長白山被視為域外之山

在朝鮮王朝初創時期,長白山沒有被列入國家正式的山川祀典中。太宗十四年(永樂十二,1414)八月,朝鮮禮曹據國王的命令,上山川祀典之制,依照唐禮樂志和宋《文獻通考》,詳定境內名山大川和諸山川的等第,規定:嶽海瀆為中祀,諸山川為小祀。其中,“嶽”包括:三角山(京城附近)、松嶽山(開城)、智異山(全羅道)、鼻白山(永吉道),即四嶽;“海”包括:南海、東海、西海,因為朝鮮三面臨海、北面連接陸地,所以在三面祭祀海神;“瀆”包括:漢江、德津、熊津、伽耶津、鴨綠江、平壤江(大同江),即六瀆,以上嶽海瀆為中祀。此外,境內諸山川列入小祀,包括:木覓山、五冠山、紺嶽山、楊津、雞龍山、竹嶺山、主紇山、錦城山、雉嶽山、義館嶺、德津、牛耳山、長山串、阿斯津、松串、沸流水、清川江、九津溺水等。白頭山(長白山)既沒有列入中祀,也沒有列入小祀,它和京畿道的龍虎山、華嶽,慶尚道晉州城隍一起,規定由地方官自行祭祀。與之相比,咸鏡道的鼻白山被定為北嶽,顯然它作為朝鮮太祖李成桂的誕生地——永興北面的鎮山得到了尊崇。

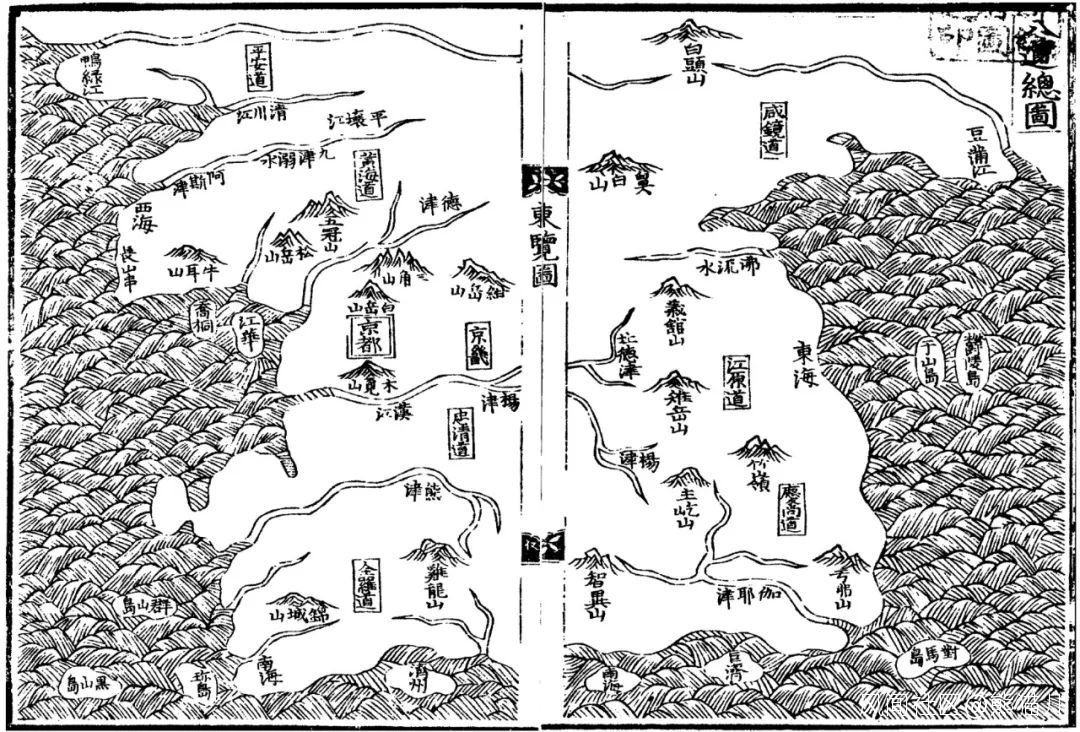

《東覽圖》“八道總圖”(《新增東國輿地勝覽》插圖)

朝鮮世宗時期(1418-1450年在位)崇尚儒教,各種文物制度得以整備。世宗十九年(正統二,1437)三月,禮曹依據各道巡審別監的啓本,詳定嶽海瀆、山川壇廟及神牌制度。此時,鹹吉道鼻白山仍被列入中祀,而由所在官自行設祭的“顯德鎮白頭山”,則遭到了削祀。當時,壇位版上一個寫着“白頭山之神”,一個寫着“顯德鎮之神”。據記載,“顯德鎮白頭山”被削祀的理由如下:

右白頭山,非本國境內,顯德鎮在高麗時革罷,別無靈驗,請並削祀典。

如上文,一白頭山是域外之山,不在朝鮮境內;二顯德鎮在高麗時已被革罷,所以沒有理由對不在本國境內的山和不存在的鎮行祭,故遭到了削祀。

世宗時期,長白山被視為域外之山是理所當然的。當時長白山附近居住着許多被朝鮮稱為“野人”的女真部落,他們不時進攻朝鮮村落,朝鮮沿鴨綠江設置的四郡和沿圖們江設置的六鎮,就是為了防備這些女真部落的侵襲。朝鮮王朝初期的近一百年,一直不間斷地從南部遷徙居民安置到西部和北部的黃海道、平安道及咸鏡道,用以充實和鞏固邊疆。據中宗時期(1506-1544年在位)編纂的《新增東國輿地勝覽》記載,魚潤江(又稱西豆水,圖們江上游支流)、樸下川、檢天(劍川)等,為“豆滿江外野人地面”,表明長白山以東、以南的圖們江上游地區,仍是女真人的家園。

《朝鮮世宗實錄》“地理志”是現存朝鮮王朝最早的地理志。仔細考察該地理志,可以發現鹹吉道的名山中沒有白頭山,而包括以下三座山:“名山曰鼻白山,在定平府西北百里許;白山在鏡城郡西;烏鴨山在安邊府東。”這裏的“白山”顯然指“鏡城長白山”,白頭山因為是域外山,所以沒有被列入鹹吉道的名山中。

這一時期,朝鮮王朝的發祥地仍以太祖的誕生地永興為重。世宗十三年(宣德六,1431)十月,曾任鹹吉道都巡問使的柳思訥作“龍興歌”一篇,謳歌太祖的創業功德,他寫道:

山從長白山來,水向龍興江流。山與水鍾秀儲祥,太祖大王乃生。源遠流長,德厚流光。奄有東方樂只,且傳祚無疆。

如上文,永興境內確有一條江叫做“龍興江”,此江原來被稱作“和州江”,太宗(1401-1418年在位)時期的功臣河侖,將其改稱“龍興江”。這裏的“長白山”,應指鏡城長白山,因為此時的朝鮮人不會把白頭山稱做長白山。另外,從地理形勢來看,鏡城長白山位於永興的北面,又是咸鏡道境內最高的山,所以才會有“山從長白山來,水向龍興江流。山與水鍾秀儲祥,太祖大王乃生”這樣一個讚美王朝發祥偉業的詩句。

其實,長白山(白頭山)做為東方最高山峯,朝鮮北道的諸山由此起脈的地理認識很早就出現了。如《世宗實錄》“地理志”記載,鹹吉道四境:“東濱大海,南界鐵嶺,西接黃海、平安道。有峻嶺自白頭山起伏,南走鐵嶺,綿亙千餘里,北連野人界面”。即峻嶺自白頭山起伏,南走一千餘里直達鐵嶺,這是對長白山山脈體系的認識。以後,這種認識越來越強,顯宗八年(康熙六,1667),副提學閔鼎重向國王報告北道形勝時曾指出:“白頭山一帶水,自三甲(三水、甲山)之後,西流乃為鴨江,其東者乃為豆滿。白頭一支入我境,東走得長白山(鏡城),六鎮及鏡、明、吉,皆列在其下矣。”國王問:“然則白頭非我國地方乎?”閔鼎重回答:“此胡地也。”領議政洪命夏補充道:“白頭在於胡地,而實我國山川之祖也。”

二、康熙五十一年定界以後長白山成為中朝界山

康熙五十一年(1712)清朝派烏喇總管穆克登調查中朝之間的鴨綠江、圖們江邊界,特別是長白山一帶地形,主要目的是為了繪製《皇輿全覽圖》。其結果不但確定了鴨綠江、圖們江水源,而且確定了兩江之間無水地段的界線,立碑於分水嶺上。此次查邊、定界成為朝鮮人關注長白山的開始。

穆克登查邊、定界的消息傳來以後,朝鮮急於謀求對策。鴨綠江、圖們江已經成為兩國之間天然的和彼此公認的邊界線,問題在於兩江之間連陸的地方如何劃界。長白山以南地區,女真部落撤走已有一百多年了,然而彼此界限仍不夠分明。當朝鮮邊民進入這裏的險川(劍川)、甫多會川之間居住和打獵時,對他們要不要以犯越罪處罰,就成為朝鮮朝臣爭論的話題。

當時朝鮮的鎮堡和把守均位於長白山以南五、六日程的地方,這裏是朝鮮的實際控制線。但是出於防備清朝的軍事目的,朝鮮需要長白山這一天然屏幛的保護,於是提出長白山天池以南為朝鮮界的定界目標。雖然一些朝臣建議長白山天池“橫截做限”即天池對半分,但是多數朝臣明白長白山天池對於清朝意味着什麼,清朝之看重長白山,幾次派人慾踏查此山,派官祭祀此山,都是因為他們初出長白山,視此山為清王朝的發祥之地。當朝鮮譯官金指南見到清使穆克登時,未敢發出以“天池橫截做限”的話,而是提出長白山“大池之南即我國界”的主張。

《海東地圖》咸鏡道(18世紀中期,首爾大學奎章閣收藏)

《輿地圖》咸鏡道(18世紀末,引自李燦編:《韓國的古地圖》)

此次定界,界碑立於長白山天池東南十餘里的分水嶺上,確定西邊為鴨綠江源,東邊為圖們江源,以二江水源為限,長白山天池以南屬於朝鮮,從而使朝鮮達到了預期的定界目標。此後,長白山成為中朝兩國的界山,正如朝鮮人所説,“一半雖為彼地,一半屬於我朝”。即長白山既是中國山,也是朝鮮山,長白山和朝鮮的距離拉得更近了。

經過此次定界,不僅使朝鮮獲得了長白山天然屏帳的保護,而且在長白山以東、以南地區獲得了發展的空間。朝鮮西北流民源源不斷地移入這一地區開墾和居住,長白山以東的茂山土地肥沃,流民越聚越多,後來逐漸發展成為人口眾多、經濟發展的北方巨邑。到了光緒年間勘界時,中方勘查人員發現,長白山以南的西豆水(又稱魚潤江,圖們江上游支流)附近早已成為朝鮮內地,“屋宇墳墓均已年遠”;其北面的紅丹水和紅土山水之間,“有舊居朝鮮民百餘户”。

另外,此次定界還為18世紀中後期朝鮮的地圖製作開了先河。此前的朝鮮地圖對於北部邊界線的表示十分模糊和混亂,但是此後的朝鮮地圖則清晰地標出了鴨綠江、圖們江和長白山天池,兩江以北地區不做任何標記,因為那裏是境外之地。此外,多數地圖還標出定界碑的位置,以及連接定界碑和圖們江水源的木柵和土墩。可見,此次定界使朝鮮人的邊界意識和疆域意識得到了加強。

三、朝鮮英祖時期長白山被列入國家祀典

朝鮮英祖時期(1724-1776年在位)之所以關注長白山,與重視北部關防有關。英祖初年“磴磴磯來侵説”和“寧古塔敗歸説”甚囂塵上,磴磴磯和寧古塔的確切位置,引起國王濃厚的興趣,而臣下們在説明這兩個地方時,往往以長白山作為參照物。比如磴磴磯在“白頭山左”, “寧古塔距白頭山,其間二千餘里”等等。

英祖三十七年(乾隆二十六,1761),朝鮮君臣圍繞是否以長白山(白頭山)代替鼻白山作為北嶽,展開了一場大討論。禮曹判書韓翼謩提出:一北道(咸鏡道)是朝鮮王朝的發祥地,而長白山是北道山川的發源地。如“我國北路,若周之豳岐,漢之豐沛。列祖舊基,土人尚指某水某丘。列祖陵寢,皆奉北路。而一水一麓,無不發源於白頭。茲山實我朝炳靈發祥之地”。二長白山(白頭山)是朝鮮“諸山之祖宗”。因而他要求以長白山代替鼻白山定為北嶽。

這種要求以長白山代替鼻白山的建議,正合英祖的心思。英祖是朝鮮歷史上著名的蕩平君主,他極盡全力平衡老論、少論、南人等各派政治力量,以達到鞏固王權的目的。而把北道山川之源和朝鮮山脈之祖的長白山定為北嶽,比起鼻白山來象徵意義更大,將有助於提高咸鏡道做為豐沛之鄉的地位,以及達到尊崇興王肇基之地的政治目的。

然而更多的臣下或迴避或持反對意見。反對者的理由是:一長白山“跨越胡界”,不便於登頂祭祀,強調“諸候祭封內山川”方合禮制。二反對開創祖宗朝所沒有的新禮制,如禮曹參判徐志修指出:“祀典之定,六鎮之開拓,皆在世宗朝。……其所見漏,又有禮意,而臣不敢臆對矣。”他所要表達的意思非常含糊,意思是説,世宗朝定山川祀典時,慶興等先祖肇基之地已在版圖內,卻定永興(太祖李成桂的誕生地)北面的鼻白山為北嶽,肯定出於某種禮意,他不好擅自猜測。

在近四個月的爭論期間,國王不但聽取中央官員的意見,還廣泛徵求在外山林和儒士的意見,但支持者仍寥寥無幾,最後國王只得作罷。此次大討論,雖然沒有達到以長白山代替鼻白山作為北嶽的目的,但是長白山為朝鮮山脈之祖的宗山意識卻得到了加強,這為長白山最終列入國家祀典打下了輿論基礎。

六年以後,英祖四十三年(乾隆三十二,1767)朝鮮君臣再次齊聚討論這一問題。此時已經升為左議政的韓翼謩極力推進此事,國王的決心似乎更加堅決。前一時期討論的長白山“跨越胡界”無法登頂祭祀的難題,通過望祀來解決。此時已是英祖晚年,他成功地實行了蕩平政策,使王權得以強化。他似乎要完成一項未競事業,示意臣下讀一讀“龍飛御天歌”的第一章:“今我始祖,慶興是宅”,強調要盡追報之道。這次同樣有不少臣下反對,如判府使徐志修指出:

我國朝發祥之地,蓋在慶興。而白頭山之於慶興,為四、五百里之遠,揆以發祥毓慶之所在,或似有間。至於朝宗山之説,不見於經,又不見於正史,不過數家之論,恐非可據。《五禮儀》祀典之定,在於六鎮開拓之後,而北嶽祀秩,在於鼻白,而不在於白頭者,似有意義。今若有所增減,則太常神室所奉山川位次,必有掣礙之端。

如上文,徐志修反對的理由可概括為:一長白山距離慶興發祥地太遠;二長白山為朝鮮宗山之説沒有文獻依據,只不過是私家之論;三國初制定《五禮儀》時,包括慶興在內的六鎮已在界內,卻沒有定長白山而是定鼻白山為北嶽,是有原因的。即他反對以長白山代替鼻白山,認為這有違國初制定《五禮儀》時的禮意。

刑曹判書洪重孝反對的理由如下:

白頭山為我國山脈之宗,今此望祀之議,誠非偶然。而第念《禮》雲,諸候祭封內山川,臣未知此山果在封域之內歟?頃年穆克登定界時,立碑分水嶺以為界,則嶺之距山,殆一日程,恐未可以謂之封內也。至於設壇之所,未知定於何邑?而獨茂山、甲山可以望見。兩邑之地,早凍晚解,仲秋雪或袤丈,二月冰猶過尋。勢將發民治道、掃雪、鑿冰,而後乃可行祭。若值風寒雨雪,則人吏、驛卒之能免凍死,亦未可必也。考之禮經,既不合驗之,天時又難行,而豐沛民瘼之不可不顧者,又如此,豈不可已而應行者耶?臣之淺見恐不可輕議也。

如上文,洪重孝反對望祀長白山的理由可概括為:一諸侯應祭封內之山,而長白山不在封內。他認為穆克登立碑於分水嶺,分水嶺以南才屬於朝鮮,而分水嶺距離長白山有一日程,實際上他搞錯了,分水嶺距離天池只有十餘里。二可以進行望祀的茂山和甲山,氣候“早凍晚解”,若要實行春秋望祀,會給豐沛之鄉帶來民弊。

儘管有以上臣下的反對,然而國王的決心已定。他強調長白山是朝鮮山,堅持列入祀典中,如指出:

先令儒臣讀《龍飛御天歌》第一章,“今我始祖,慶興是宅”八字,彌切微忱。白頭山之為我國山,尤為明驗。雖非我國之境,其在追報之道,猶當望祭,況在我國乎?望祀一節,令儀曹(禮曹)舉行。而設壇可合處,問於道臣,令消詳狀聞。

即國王認為長白山即使不在朝鮮境內也要實行望祀,更何況在朝鮮境內,他下令禮曹準備實行望祀的儀節,同時令咸鏡道觀察使詳細報告設壇的地點。

不久,咸鏡道觀察使金器大在甲山望山坪卜到了望祀的地點,為此他露宿野外多日,備盡艱辛,國王下令特賜熟馬一匹,以資獎勵。為了提高祭祀的規格,國王下令弘文館提學制進祭文,同時按照鼻白山之例,由京城送祭服、祭器,規定每年正月、二月、八月三次設祭,定明年即英祖四十四年(乾隆三十三,1768)正月開始行祭。

這樣一來,長白山作為興王肇基之所,在清朝和朝鮮都得到了尊崇。清朝在五嶽之外祭祀“長白山之神”,在吉林的温德亨山實行望祭,祀典如五嶽。朝鮮則把長白山列入四嶽之一的北嶽,在甲山實行望祀。

四、朝鮮高宗時期的長白山認識

到了朝鮮高宗時期(1864-1906年在位),經過一百多年的祭祀活動,朝鮮人在思想感情上和長白山貼得更近了,他們視長白山為朝鮮山,比如稱“我國白頭山”、“我東之白頭”等。在儒教禮儀制度下,國家對名山大川的祭祀,一方面是為了標榜王朝的正統性,另一方面可以強化臣民對國王及王室的忠誠心,長白山具有這種象徵意義,這正是長白山由過去的胡山,變成為朝鮮山的原因。

不過,在現實中朝鮮又不得不承認長白山是中朝兩國的界山。光緒年間兩次出任朝鮮勘界代表的李重夏在《白頭山日記》(1885年)中有這樣的描述:“白頭山從遙遠的地方,曲折數千裏,向東北奔馳,到了中國的東三省挺拔而起,千里盤踞於我國咸鏡道和平安道之間,美麗而廣大。向東南,它成為我國諸山之首,向北方,寧古、烏喇等,是其地脈延伸之處。”

1899年,以玄採為首的朝鮮學部編輯局編纂《大韓地誌》,其“咸鏡北道”篇,有如下記載:

白頭山是聳立於我國咸鏡道與清國吉林省的第一高山。山頂四時戴着白雪,山腰森林蓊鬱,斷崖峭立,千態萬狀,風趣絕塵,實為世外勝境。我國諸山,實由此山分脈,分水嶺(茂山)、連枝峯(茂山)、小白山(茂山)、寶多會山(茂山)等諸峯嶺,羅列於白頭山前,山勢延蝘起伏。

高宗時期是朝鮮王朝歷史由傳統時代走向近代的轉折時期,也是內憂外患頻仍的時期,朝鮮受到自明治維新以後逐漸走向強國之列的日本的侵略。甲午戰爭結束後,1895年4月,中日簽訂“馬關條約”,宣佈朝鮮“獨立自主”,標誌着清朝與朝鮮維持二百多年的宗藩關係終結。日本為了剷除親俄反日的朝鮮王后閔氏一派,達到完全控制朝鮮的目的,於同年8月發動了王后弒害事件,史稱“乙未事變”。第二年,高宗被迫遷往俄公館,史稱“俄館播遷”。一年以後,**1897年2月高宗離開俄館回到了慶運宮,8月稱帝,宣佈建立“大韓帝國”。**高宗的稱帝是在非常時期實行的非常措施,意在挽回由“俄館播遷”造成的君權的衰微和國體的損傷,通過實現自主近代化,達到富國強兵和解除民族危機、國家危難的目的。

高宗做為朝鮮王朝歷史上的第一位皇帝,實行了只有天子方可實行的圓丘壇祭天儀式,不久,他下令實行“嶽鎮海瀆”的封號。1903年4月,高宗下的詔敕內容為:

惟天子祭天下名山大川,而五嶽、五鎮、四海、四瀆之封,尚今未遑,祀典未備矣。其令掌禮院博考定祀,用稱朕以禮事神之意。

可以看出,高宗欲具備以往中國皇帝實行過的山川祀典——嶽鎮海瀆之制。掌禮院按照高宗的旨意,別單開入五嶽、五鎮、四海、四瀆的名稱,其中五嶽包括:中嶽三角山(在京畿),東嶽金剛山(江原道淮陽郡),南嶽智異山(全羅南道南原郡),西嶽妙香山(平安北道寧邊郡),北嶽白頭山(咸鏡北道茂山郡);五鎮包括:中鎮白嶽山(京城),東鎮五台山(江原道江陵郡),南鎮俗離山(忠清北道報恩郡),西鎮九月山(黃海道文化鎮),北鎮長白山(咸鏡北道鏡城郡);西海即東海、南海、西海、北海,規定分別在江原道、全羅南道、黃海道、咸鏡北道祭祀;四瀆包括:東瀆洛東江(慶尚北道尚州郡),南瀆漢江(京城),西瀆浿江(平安南道平壤,今大同江),北瀆龍興江(咸鏡南道永興郡)。不難看出,除了京城附近的山川及朝鮮有名的風景秀美的地方以外,白頭山、龍興江等象徵王朝發祥的山川,也列入祀典中。

這以後,1905年日本強迫朝鮮簽訂“乙巳條約”,朝鮮淪為日本的保護國,1910年日本宣佈“日韓合併”,朝鮮淪為日本的殖民地。由於日本的侵略,斷送了朝鮮自主近代化的努力,高宗的稱帝、大韓帝國的建立,以及山川祀典的整備,都未能挽救一個國家滅亡的命運。

朝鮮喪失獨立以後,無論是在國內還是在國外,朝鮮人從未停止過爭取民族解放和國家獨立的鬥爭。長白山由原來象徵王朝發祥的聖山,轉而成為象徵朝鮮民族獨立精神的一座靈山。這一點從創制於日本殖民地時期的“愛國歌”(現今韓國國歌)即可看出,如歌詞唱道:“直至東海水乾透,直至白頭山被磨平,上帝會保佑我國萬歲!無窮花三千里,大韓人永遠保持大韓的本色。”

小結

朝鮮王朝建立初期,長白山被視為域外之山,被稱作“野人地面”或“胡山”。在世宗時期制定“五禮儀”時,長白山也沒有被列入國家祀典中。永興作為太祖李成桂的誕生地得到了尊崇,定其北面的鼻白山為北嶽,而長白山(白頭山)甚至從地方官自行設祭的山川名錄中被削祀。

康熙五十一年(1712)穆克登到長白山定界,這成為朝鮮關注長白山的開始。此時,朝鮮所看重的是長白山這一天然屏帳的保護作用,故提出長白山天池以南屬於朝鮮。定界結果,天池以南歸屬了朝鮮,長白山成為中朝兩國的界山。

**朝鮮英祖出於加強王權和蕩平政治的需要,有意抬高王室的地位。他不顧眾臣的反對,以《龍飛御天歌》的“今我始祖,慶興是宅”為據,把朝鮮王朝的發祥地由國初的太祖誕生地永興,推至穆祖等先祖的活動地——圖們江邊的慶興,定長白山為北嶽。**長白山作為東方第一高山,在朝鮮風水地理學中被視為朝鮮山脈之祖,就如同人體的頭部一樣。這種宗山意識疊加在一起,使長白山成為象徵朝鮮王朝發祥的聖山,被列入國家祀典,實行春秋望祀。

在高宗時期人們在思想感情上,早已將長白山視為朝鮮山,如稱作“我國白頭山”或者“我東之白頭”。然而在現實中,人們又不得不承認長白山是中朝兩國的界山。高宗為了加強君權和解救國家危難,稱帝建號,包括對長白山在內的山川進行封號。然而由於日本的侵略進一步加深,朝鮮最終淪為其殖民地。在日本殖民統治時期,無論是在國內還是在國外,朝鮮人從未停止過爭取民族獨立的鬥爭,長白山由象徵王朝發祥的聖山,成為象徵朝鮮民族獨立精神的一座靈山。

【注】文章刊登於《中國邊疆史地研究》2007年第2期