介子早就不叫“重電子”了_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2021-10-18 13:14

撰文 | 姬揚(中國科學院半導體研究所)

撰文 | 姬揚(中國科學院半導體研究所)

來源 | 本文選自《物理》2021年第9期

中國科學院理論物理研究所劉寄星老師前不久告訴我,根據科學出版社反饋,河北師範大學楊大衞教授對2019年出版的《物理學名詞(第三版)》(圖1) 提出一條更正。指出詞條“介子” (圖2) 中寫有“又稱重電子”不對,有誤導讀者之嫌,應當刪去。劉老師提到這個詞條確實需要修正:在20世紀30-40年代的科學論文中,是有把介子稱為重電子的,後來不這樣叫了;再往後,固體理論深入發展,重電子這個名稱又時興了起來,特指有效質量大於電子質量的電子。現遵劉老師囑,寫就此短文,儘可能説明我對介子與重電子之理解。

圖1 《物理學名詞》和物理學名詞審定委員會委員名單

圖1 《物理學名詞》和物理學名詞審定委員會委員名單

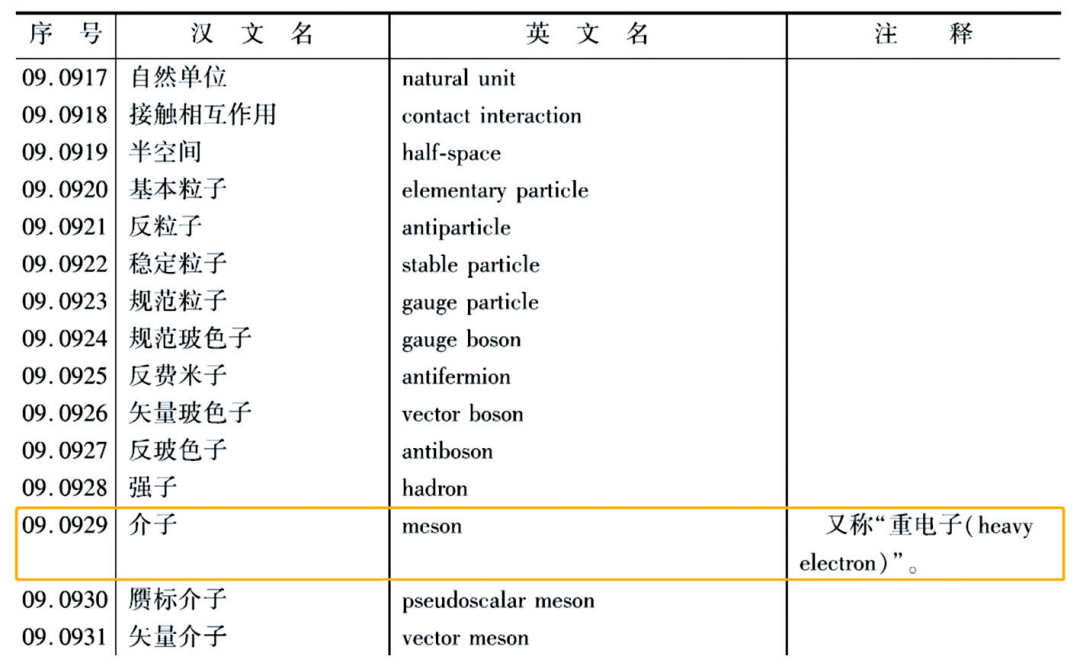

圖2 《物理學名詞》中“介子”詞條

圖2 《物理學名詞》中“介子”詞條

01

《物理學名詞》

“名不正則言不順,言不順則事不成。”所以孔子説:“必也正名乎!”科學技術名詞是科技研究特別是科學交流中不可缺少的一部分,而中國的科技研究在很大程度上來自於對西方科技的學習和發展,科技名詞的審定和統一當然就具有非常重要的意義。物理學名詞也不例外。

《物理學名詞》由物理學名詞審定委員會編撰,由全國科學技術名詞審定委員會審定公佈,第三版在2019年由科學出版社出版[1]。內容包括前言、正文和附錄三個部分。

正文總計14426條物理名詞,分為11個方面:01通類,02力學,03電磁學,04光學、聲學,05熱學、統計物理學,06相對論、量子理論、量子信息,07原子、分子物理學,08凝聚態物理學,09原子核物理學、粒子物理學,10等離子體物理學,11交叉學科。

附錄部分是兩個索引:英漢索引和漢英索引。

前言包括:編排説明;三屆物理學名詞審定委員會為每個版次寫的前言 (分別寫於1988年7月、1996年2月和2018年11月);錢三強 (1992年2月)、盧嘉錫 (2000年夏)、路甬祥 (2004年深秋) 和白春禮 (2018年春) 寫的序言。

正文是400多頁的表格,分為4欄,如圖2所示:序號 (小數點前是分類號,小數點後是詞條在該類裏的序號),漢文名,英文名,註釋。註釋並不多,每頁通常有一兩個,有時候連續很多頁都沒有,有時候一頁會出現五六個。

兩個索引都是180多頁,先是英漢索引,然後是漢英索引。索引的每頁分為兩個通欄,如圖3所示 (以漢英索引為例,英漢索引與此類似)。每欄的一行包括漢文名、英文名和序號,偶爾出現的*號表示該詞出現在註釋裏。

圖3 《物理學名詞》中的漢英索引

圖3 《物理學名詞》中的漢英索引

02

楊大衞老師指出的錯誤

楊大衞老師指出的錯誤是序號09.0929詞條:介子,meson,又稱“重電子”。Meson (介子) 這個詞現在已經沒有重電子這個含義了,這個註釋有誤導讀者之嫌。

重電子也出現在索引裏。注意,接下來的兩條索引“重費米子”和“重費米子超導體”其實就是固體物理學中的重電子和重電子超導體 (但是這兩個詞條並沒有出現在這本詞典裏) 。

03

介子和重電子

長話短説,介子的發現大致是這樣的[2—5]:1934年,日本物理學家湯川秀樹 (H. Yukawa) 為了解釋原子核裏的核子之間的吸引力,預言了介子的存在,估計它的靜止質量大概是電子的200多倍;1936年,美國物理學家安德森 (C. D. Anderson) 和尼德邁耶 (S. H. Neddmeyer) 在研究宇宙射線的時候發現了質量為電子207倍的新粒子 (μ介子);當時人們以為這就是湯川理論預言的介子,後來的研究表明並非如此,因為μ介子與原子核的相互作用很弱;1947年,英國物理學家鮑威爾 (C. F. Powell) 用核乳膠技術探測宇宙射線時,發現了一種質量為電子273倍的新粒子 (π介子),它才是湯川理論預言的粒子。

湯川秀樹 (1907.01.23—1981.09.08) 是著名的日本理論物理學家,因為預言了介子的存在而獲得1949年諾貝爾物理學獎。介子理論的提出時間有兩種不同的説法[3]:諾貝爾獎頒獎詞裏説是1934年,而湯川的傳略裏寫的是1935年。實際情況是這樣的[3—5]:湯川在1934年10月提出了這個想法,同年11月撰寫了論文,這篇文章發表於1935年[6]。

湯川認為,應當存在一種當時尚未發現的荷電玻色子,它在質子和中子之間來回跳躍,從而導致了核力。通過把核力的範圍限制在10^(-15)m,他估計了這個玻色子的質量是電子的100倍,比質子輕,比電子重。所以,他把這個粒子稱為“重量子” (heavy quantum) ——這是一個語意雙關的文字遊戲,因為重 (heavy) 對應於輕 (light),重量子就對應於輕量子,而輕量子 (light quantum) 當然就是光量子 (上面這段説法取自朝永振一郎的描述[7]) 。

1936年,安德森和尼德邁耶在宇宙射線中發現了質量介於電子和質子之間、帶有單位電荷的新粒子;其後不久,其他小組也獨立得到了相同的結論[4,5]。現在我們知道,這個在實驗裏發現的粒子 (“安德森粒子”) 並不是湯川在理論上預言的粒子 (“湯川粒子”)。但當時並不知道,這個粒子至少有六七種不同的名字:heavy quantum (湯川的用法),heavy electron (重電子!),mesotron (介子,也有譯為重電子或者介電子的),mesoton,barytron,Yukawa particle,Yukon,x-particle,當然還有meson。到了1939年,支持把這個粒子稱為mesotron (重電子) 的人與把它叫作meson (介子) 的人差不多各佔一半。

當然,這些名字都跟中文沒有關係。1947年,鮑威爾在實驗上發現了真正的湯川粒子,π介子,而安德森粒子只是μ介子而已。到了1949年湯川獲得諾貝爾獎的時候,meson這個詞早已經通用起來了。但是在關於物理學史的文章裏,mesotron還經常出現。比如説,在1983年出版的《粒子物理誕生記》(The birth of particle physics) 裏[8] (圖4),還有3篇文章的題目裏包含mesotron,只有兩篇文章的題目裏包含meson。

圖4 很多物理學史的著作都詳細描述了介子的發現過程

圖4 很多物理學史的著作都詳細描述了介子的發現過程

在中文的物理教科書裏,通常並不區分meson和mesotron,都稱為介子。在關於物理學史的中文譯作裏,有的區分,有的不區分。比如説,2014年出版的《20世紀物理學(第1卷)》就把mesotron譯為重電子,把meson譯為介子,而2002年出版的《基本粒子物理學史》就不做這種區分,把二者都譯為介子(但有時候會在後面用括號標出是哪個英文單詞)。

現在在中文環境中很少有人把介子稱為重電子了。楊大衞老師説的對,《物理學名詞》在介子 (meson) 這個詞條的註釋裏説“又稱重電子 (heavy electron) ”,是不太妥當的。

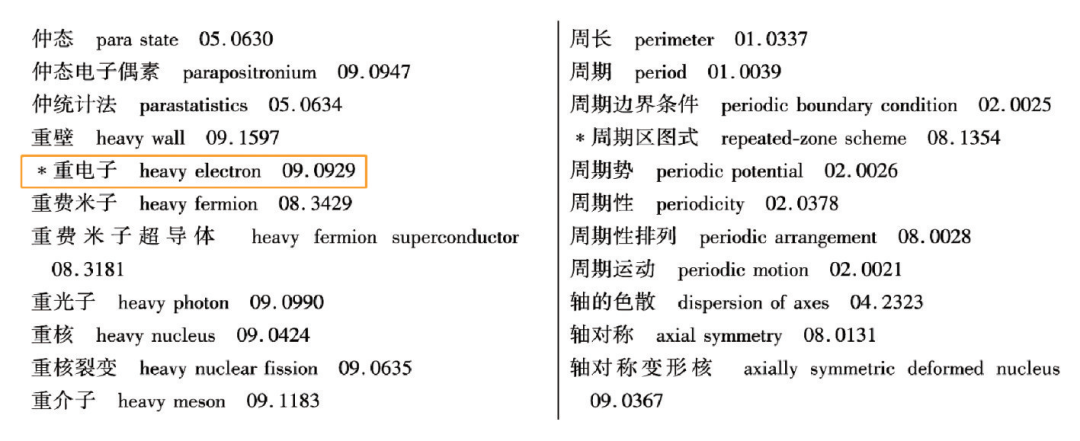

然而,重電子這個詞並沒有消失,它又出現在固體物理學裏,只是換了個身份。重電子金屬是20世紀70年代開始研究的一種強關聯電子系統,也稱為重費米子系統。1975年發現了第一種電子金屬CeAl3,低温比熱的測量結果表明,這種材料的傳導電子的有效質量比一般金屬大2—3個數量級,所以稱之為“重電子”。現在已經發現的重電子金屬或合金已經有很多種,它們的共同之處是都含有f電子殼層未填滿的稀土元素或者錒系元素,但是在低温下表現出非常不一樣的行為 (也就是説,具有截然不同的基態):長程磁有序,超導電性,非費米液體行為,近藤絕緣體,等等。在《低温物理學》這本研究生教材裏,就有整整一章的講述 (圖5)[9]。

圖5 物理學者知何在?重電子我今又來

圖5 物理學者知何在?重電子我今又來

04

布經 (boojum) 的故事:怎麼給新東西起名字?

科學研究的過程是發現新事物、提出新思想的過程,新事物和新思想當然需要新名字,怎麼給這些新東西起名字呢?這肯定是很難的,只是我們通常認識不到而已。我們的大多數知識都來自於教科書、歷史書或者名人傳記,它們反映的都是塵埃落定的結果,而不是刀光劍影的過程。特別是很多發現都是在外國,等翻譯成中文的時候,早就時過境遷了。

嚴復説過:“一名之立,旬月踟躕。”這還只是翻譯而已。當你發現一個前所未有的新概念或者新事物的時候,你怎樣給它命名,才能讓更多的人更快更好地瞭解它呢?這肯定很難。《物理學名詞》這本詞典裏充滿了這樣的例子,只是它們的命名者很少有心思把這些事情寫下來——真這樣做的人,少之又少。

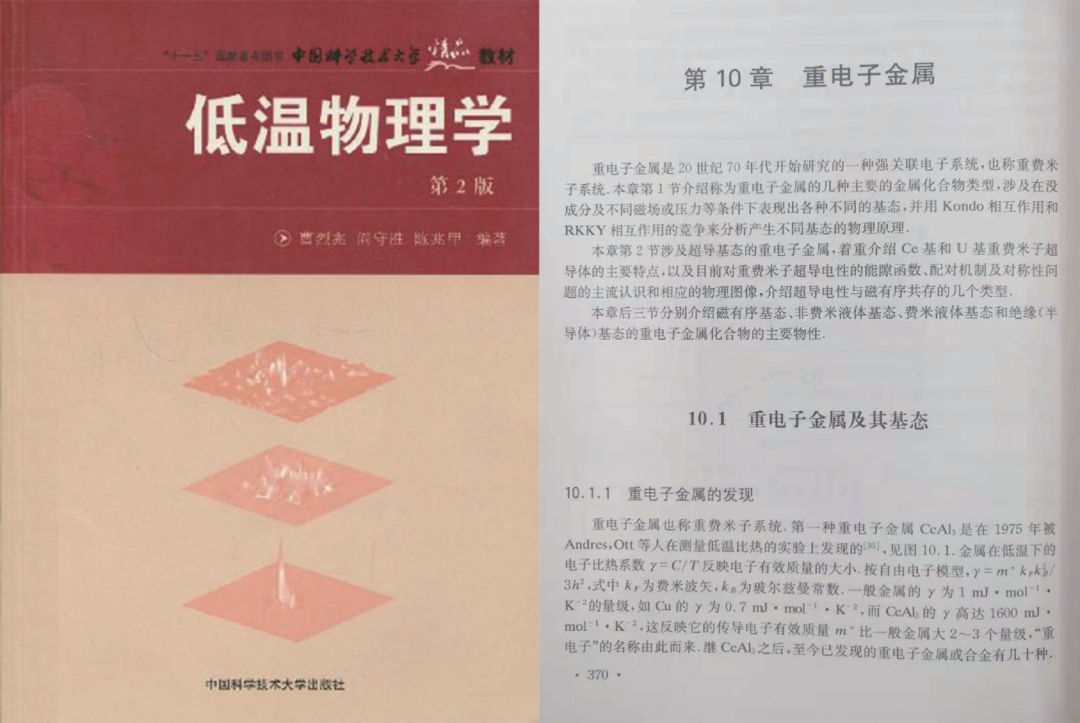

圖6 為了起個新名字,莫敏真的是非常努力了

圖6 為了起個新名字,莫敏真的是非常努力了

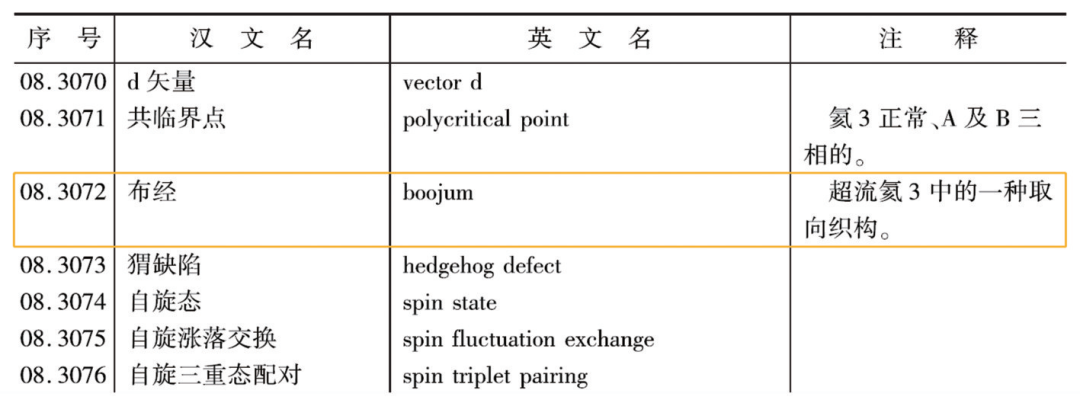

圖7 布經(boojum)是超流氦-3 中的一種取向織構。你真的聽説過它嗎?

圖7 布經(boojum)是超流氦-3 中的一種取向織構。你真的聽説過它嗎?

我知道一個例子,來自於莫敏 (N. D. Mermin),就是著名的Ashcroft & Mermin《固體物理學》(Solid State Physics) 的作者。他是一位理論物理學家,1976年在超流氦-3中發現了一種取向織構 (texture),可能是為了娛樂,就用boojum給它命名。Boojum這個詞連《新英漢詞典》都沒有收錄,因為它本來就是隨意編造的一個詞:劉易斯·卡羅爾在《獵蛇鯊記》(The Hunting of the Snark) 中虛構的一種怪物。莫敏使了很多手段[10],才讓這個詞出現在物理學的學術期刊上(圖6),最後居然也出現在這本《物理學名詞》裏,有了一個音義都很妥貼的中文名字——布經 (boojum)(圖7)。可是,你真的聽説過這個名字嗎?更糟糕的是,莫敏顯然已經把這個名詞又變成了動詞,他的科普散文集的書名是Boojums all the way through,難道我們把它翻譯為“全方位布經”嗎?讀者會不會以為,莫敏是個到處傳經、四方佈道的洋和尚呢?

參考文獻

[1] 物理學名詞審定委員會編. 物理學名詞(第三版). 北京:科學出版社,2019

[2] 郭奕玲,沈慧君 編著. 物理學史(第 2版). 北京:清華大學出版社,2005

[3]《諾貝爾獎講演全集》編譯委員會編譯. 諾貝爾獎講演全集·物理學卷 I. 福州:福建人民出版社,2003.pp.987—1000

[4] Brown L M,Pais A,Pippard B 編,劉寄星 主譯. 20 世紀物理學(第 1 卷). 北京:科學出版社,2014. 見第5 章:核力、介子和同位旋對稱性,Brown L M 著,姜煥清 譯,寧平治,秦克誠 校

[5] 阿伯拉罕·派斯 著,關洪,楊建鄴,王自華等 譯. 基本粒子物理學史.武漢:武漢出版社,2002. 見第17章

[6] Yukawa H. Proc. Phys. Math. Soc.Japan,1935,17:48

[7] 朝永振一郎 著. スピンはめぐる成熟期の量子力學. みすず書房,1974;英文版:The Story of Spin.The University of Chicago Press,1997;朝永振一郎 著,江沢洋 注.スピンはめぐる成熟期の量子力學(新版). 東京:みすず書房,2008

[8] Brown L M,Hoddeson L Editted.The Birth of Particle Physics. Cambridge University Press,1983

[9] 曹烈兆,閻守勝,陳兆甲 編著. 低温物理學(第2版). 合肥:中國科學技術大學出版社,2009

[10] Mermin N D. Boojums All the WayThrough:Communicating Scienceina Prosaic Age. Cambridge University Press,1990

本文經授權轉載自微信公眾號“中國物理學會期刊網”。