作為央視紀錄片《我們如何對抗抑鬱》的被拍攝對象之一,聊些能説但沒播出來的故事_風聞

蔓玫-青年作家、插画师-不要忘记开花就好了。那个当你还是一颗种子时就与生俱来的梦想。2021-10-20 11:49

中國首部大體量、全方位抑鬱解讀紀錄片《我們如何對抗抑鬱》,於10月14日登陸CCTV-9紀錄頻道。

該片關注青少年、孕產婦、老人、高壓力羣體等抑鬱症防治重點人羣,記錄醫學、科學實踐,講述極具感染力的抗鬱故事!

作為被拍攝對象之一,想説的實在太多了。

在當下,這個片子能拍出來,播出來,是真的不容易。這是一句絕對沒有被誇張的話。

拍攝中所面臨的多重壓力——來自被拍攝的對象,來自疫情限制,或來自某些不可描述的——都很大。

另一方面,也覺得很可惜。因為就我個人而言,表達中那些更具深度和價值的部分,並沒有播出來。

拍攝之外,和導演組也有過一些私下交流。這裏先説一些自己想到且方便説的部分

關於拍攝:

1.

原定的片名不是這個。而是「衝出陰霾」。從這個角度來説,其實現有的英文名「Out of Abyss」才是更接近的。

(看過《來自深淵》的人都知道我在説什麼)

2.

原定的片長應該一集至少在40-50分鐘,甚至更長。

片長和片名應該都是進入末期才更改的。説實話當我看到成片一集只有20分鐘的時候很驚訝。

比如關於我的內容。在「女性」這一集裏,總共的呈現只有不到10分鐘,也很淺。但圍繞我的拍攝有一個單獨的小組,拍攝整整一週,跨越兩個城市。導演們預備呈現的內容也非常多,看得出他們是真心有想表現的東西。

3.

**拍攝時切入的角度,探討的話題,其實遠比目前呈現的要深刻、全面、豐富。可以説根本不是同一層面的。**幾乎每一個被大家激烈討論甚至可能引起爭議的話題都有所涉及。刻板印象、病恥感、醫患矛盾、信息誤差、學術爭議、情感模式、文化背景……這樣的內容極多。至於我的部分,我們也探討了大量的女性問題與文學、藝術、哲學甚至宗教中的抑鬱意象。有一些是我們雙方都覺得非常難能可貴的東西。但這些都沒有在正片裏呈現。

4.

整個項目至少在2019年11月即已啓動。然而因為疫情,一拖再拖。2020年初,導演告訴我:「做好準備,年後要開拍了哦。」然而從此就沒了消息……一直到2020年9月,才再次聯繫上。期間我差點以為這個項目徹底黃了……當時的感覺就是既慶幸又惋惜哈哈。

許多拍攝計劃都發生了變更。比如除我之外,「女性」一集中原定的另外兩位拍攝對象最終都沒能參與。一位是因為疫情無法回國,導致拍攝被迫取消。另一位則是表示「沒什麼好説的」。導演組不得已又得重新尋找替代方案。

5.

願意出鏡的、情緒和表達能力足夠輸出的病人,少之又少。一個很可怕的底層困境是,越是能力有限、治療條件不佳的患者,越懷有無法剝離的自我偏見與環境敵意,因此往往也根本不願意或沒有機會接受拍攝。

也有很多臨時變卦,或因為病情遷延而無法參與拍攝的。節目組的大部分時間精力都用在了「不斷尋找合適的拍攝對象」上。即使如此,最終能捕捉到的個體仍極度有限。

比如「老年」一集,導演組從一開始就決定要做,也很早就接觸到很多患病的老人。然而一個個談下來,願意出鏡的幾乎沒有。因此他們途中幾度打算放棄這段內容。是討論很多次後,還是堅持認為「這個羣體必須被呈現」。所以這一部分成為最後拍攝完成的部分,也導致全片進度再一次延後。

再比如進入高校拍攝。我也有幫他們聯繫一些大學,得到的反饋卻不盡人意。有的校方會要求給學生全部打馬賽克,有的會要求「不得出現任何負面言論」。導演組表示辦不到。所以又流失很多東西。

6.

與抑鬱症羣體的長期觀察交流,並考慮如何將我們的聲音傳遞、呈現,對導演組來説也會存在一定的心理負擔。拍攝的過程一方面是重構了他們對此的認知,另一方面也是挑戰。我能感覺到他們自己的情緒也在被考驗。有反思,有堅持,有煎熬。

7.

最初的拍攝構想非常大膽。甚至可以説是過於大膽了……具體的不好多講,我個人是覺得和一部外文紀錄片《Snatches: Moments from Women’s Lives》很像。有興趣的小夥伴可以自行了解~

總之和他們初次見面,講到這個構想,雙方都很興奮,那種創作者發現一個好靈感並可以大施拳腳的興奮。但考慮到受眾羣的理解水平,以及某些你們懂的原因,就擱淺了……當然這也是所有創意付諸實踐的過程中都要面對的考驗……

然後當時他們覺得適合拿來對標的一個作品是《高考》。同樣是CCTV-9拍的紀錄片。大家有興趣可以去看看,口碑很好。

8.

就我所接觸到的攝製組人員,整體給我的感覺是:非常尊重人。非常低調。完全沒有任何官腔,也幾乎看不到功利心。和某些網絡輿論中「官媒」的形象非常不一樣。某位女導演的見義勇為、仗義執言,讓我印象非常深刻,甚至可以説是對我一個很大的衝擊。那是我第一次看到身邊的人,有一種「想要向她學習」的嚮往感。非常感謝她。

部分工作人員真的是出於一些很崇高的原因在做這件事。雖然這與本片的最終質量不構成絕對關係。

9.

沒有偷拍。沒有誘導發言。所有拍攝必須事先説明並經由當事人允許,然後公開進行。

關於被拍:

1.

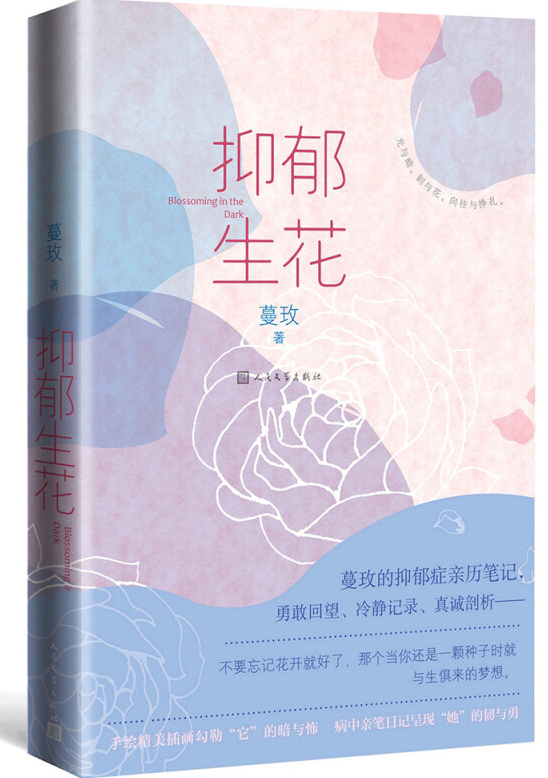

央視的編導是在微博上聯繫到我。當時我的《抑鬱生花》正好剛出版,引起了她們的注意。説來很巧,她們表示「希望可以見面聊一聊」的時候我正好在北京做新書宣傳,就見了面。當時大概是前腳在讀者面前聊high了,所以後腳在她們面前亢奮地又講了很久。也正因此被相中。

蒼天在上,要知道我後來在拍攝的一週裏再也沒能一口氣講過那麼多話……慫包本慫沒錯了……

2.

開拍的第一個上午我完全沒法説一句話。全組人被我耽擱半天。租的場地後來也沒用上。

想想就覺得很對不起他們……

3.

我原本想要闡述的幾個點在於:

抑鬱未必是一個需要以激烈原因開始、以激烈狀態表現出來的東西。

女性的抑鬱並非僅僅由生理原因導致,但也並非完全由社會行為所導致(此處可參考《正午之魔》中所羅門先生的部分觀點)。

關於「女性抑鬱」的大眾誤解,一個最佳縮影即是林黛玉——這是對這個女性角色本身和「抑鬱症」這一精神疾病的雙重誤解。

女性、人性、文藝作品與抑鬱的關聯。比如伍爾芙。

每個人對「好起來」的定義並不相同。因此「理解」與「尊重」是所有一切幫助的前提。

以及最重要的,我絕不認為抑鬱是一個需要「對抗」的東西。

《抑鬱生花》裏的手繪,這是我自己最喜歡的一張,《共生》。「我不想再害怕你、抗拒你、逃避你、消滅你。我希望能與你和解。今後的日子,我願意與你同行。」——拍攝時我們也有探討到這個話題,但很可惜最後沒有用上。

4.

我的先生,和我的同學(她的部分在正片中被完全剪掉了,只剩下一個三五秒鐘沒有台詞的鏡頭),也有很多他們對此的看法和經歷講述。先生當然是作為「深度陪伴者」,同學則是一個「曾對此一無所知但懷有善意的旁觀者」。

5.

鏡頭一開始,我們倆在美術館看展,是汪曾祺先生的展。

很巧,汪曾祺作品在人民文學出版社的授權,也正是由《抑鬱生花》的編輯負責。

6.

拍攝過程中和導演交流,得到一個信息是:在抑鬱症面前,華人羣體的病恥感可能是世界最高。不是「亞洲羣體」,也不是「儒家文化圈」,而是「華人羣體」。真實性待考,但我覺得如果當真如此,也是很説得通的。

7.

本片的配音原本有打算邀請一位知名女星擔當。可惜檔期沒能對上。不過倒間接促成了我個人和她的一次合作,交流下來非常愉快。你會發現在沒有利益支撐的情況下,很多人其實也是願意做一些事情讓這個世界變得更好的。

8.

這是我先生第一次露面。《抑鬱生花》出版前,我也一直不太想向外界提及他的存在。其實直到現在我們倆也都各有各的害怕:怕不能陪伴到最後。怕並沒有那麼多的「愛」與「理解」。秀恩愛死得快,我也很怕自己將來有一天會被打臉。

但後來也想通了。即使「失去」,也不意味着「擁有」的東西就一定是假的。也許有一天會分崩離析,會相忘於江湖,但一起度過的時光都是真的。

也想借此對各位説:試着去相信吧。相信愛與信任,甚至是相信運氣。即使那很難,但依舊值得嘗試。

9.

與編導們的第一次會面,雙方都非常匆忙。尤其導演對我幾乎沒有任何事前瞭解。這讓我的第一印象不是太好,甚至還懷疑過她們是騙子……然而你知道一個人的言行舉止是不會騙人的。雖然有懷疑,但聊到後面還是選擇相信她。

聊完後導演本人也表示了歉意(並在後來迅速補習了我的全部作品和社交賬號,捂臉)。説這是她第一次面見一個採訪對象而沒有提前做功課。理由我這裏不便透露,但是接觸下來發現確實是情有可原。

10.

個人很喜歡央視推文裏的這段話。雖未免有自吹自擂的嫌疑,但從中或可一窺某些未能放在大屏幕上進行的表達。

播出的內容不多,大家都很遺憾。以及,看到鏡頭把自己的故事呈現給那麼多人,雖然有心理準備,但還是會帶來一些刺激。這些都需要消化一下。

先寫到這裏,有機會再來補啦

最後想説:和所有涉及廣泛羣體且存在爭議的話題一樣,任何人都不可能在一開始,就一次性把所有問題都講清楚。任何一部突破性的作品也都是如此:背後的含辛茹苦與忍辱負重一定遠遠超出表面所呈現的。它必定不夠好,但必定有價值。

此處很想借用我自己給央視約稿寫的一段話。

導演組已儘可能鋪開了鏡頭,可它們依舊不足以覆蓋一種疾病的全部前因後果,或任何一個人成長為他/她自己的全部信息源。需要的只是時間。所以,如果可以的話,希望我們都能給彼此多一點理解和包容的時間。

P.S. 因為這個片子的緣故,《抑鬱生花》又被很多人問起。

想説,這是三年前一場發泄式的寫作,現在看來有太多不足之處。如果你願意多看它兩眼,非常感謝,然而和抑鬱症一樣,它是我的曾經,但不是我的全部。