研究 | 齊仁達:印度國旗變遷究竟內含什麼玄妙?_風聞

南亚研究通讯-南亚研究通讯官方账号-2021-10-21 18:15

點擊立即閲讀全文:研究 | 齊仁達:印度國旗變遷究竟內含什麼玄妙?

導言

**國家象徵物的確定是民族國家建構的重要工作之一,而國家象徵物的選擇與改變則反映的是民族國家建構理念的變遷。印度國旗誕生於反對英國殖民統治鬥爭期間。**1921年甘地主持設計國旗的核心理念是以印穆團結為中心的宗教和諧、教派團結。1931年國大黨決議通過的印度國旗反映的是具有甘地色彩的世俗民族主義的民族國家建構理念。1947年印度國旗的形制正式確定,象徵着尼赫魯式國家的建立,其藴含的民族國家建構理念經歷了從甘地世俗民族主義到尼赫魯世俗民族主義的轉變。以國民志願服務團為代表的印度教民族主義者在獨立前就不贊同國大黨設計的各版國旗,獨立後很長一段時間也拒絕接受印度國旗。

但20世紀80年代後,由於印度的政治生態發生變化,印度教民族主義者接受了印度國旗,並將國旗作為政治動員的重要工具。但印度教民族主義者通過出台2002年《印度國旗準則》對國旗的象徵意義進行了再解釋。印度國旗的形制雖然未發生變化,但其承載的象徵意義發生了變化,標誌着印度已由尼赫魯式國家向印度特性國家的轉型。**從獨立前到獨立後,印度國旗的形制和象徵意義處於不斷流變的進程中,這種流變狀態實際上反映了印度民族國家建構的變遷進程。印度國旗不斷流變的關鍵動因則是以穆斯林為代表的宗教少數羣體的宗教認同與民族國家認同之間的張力。**南亞研究小組特此轉載“南亞觀察”公眾號文章,供諸位讀者參考。

圖源網絡

**民族國家建構的理想目標是建構具有文化一致性的想象的共同體。**安東尼·D.史密斯關於“民族”定義的重要因素即是“擁有共同的神話、歷史記憶和大眾性公共文化”。[1]**共同文化進一步將民族國家提升為公民的共同家園和心靈歸屬,在一定程度上使民族國家可以發揮類似於宗教對心靈的慰藉作用,成為民族國家合法性的重要來源。**建構共同文化的一項重要工作是確定統一的國家象徵物。安東尼·D.史密斯説:“象徵符號(旗幟、貨幣、國歌、制服、紀念碑和典禮)能夠喚起民族成員對共同的歷史遺產和文化血緣的情感。”[2] 印度最高法院的判決説:“國歌、國旗等是國家的世俗象徵,代表着對民族和國家最高的忠誠與愛。”[3]

印度經歷了從“地理”印度、“母親”印度、“國家”印度到“國族”印度不斷流變的歷程。[4]**印度國旗形制和象徵意義的變遷就是這一印度民族國家建構進程的見證。**印度國旗起源於1921年甘地主持設計的三色旗。1931年三色旗的設計有所變化。1947年印度獨立前夕對1931版三色旗又做了新的改動,確定了印度國旗的正式樣式。印度獨立後,國旗形式沒有發生大的變化,但是國旗的政治象徵意義經歷過一次變動,這次變動見證了印度民族國家建構模型的變化。**總體而言,印度的民族國家建構是一個持續的不斷發展的進程,印度國旗也處於一個不斷流變的進程。**這一進程發展的動力與印度的宗教、種姓、地域等方面的巨大多樣性密切相關,尤其是與印度民族國家建構如何解決好穆斯林等宗教少數羣體的宗教認同與民族國家認同之間的張力密切相關。

一、反抗殖民統治與印穆團結的雙重使命:印度國旗的萌芽

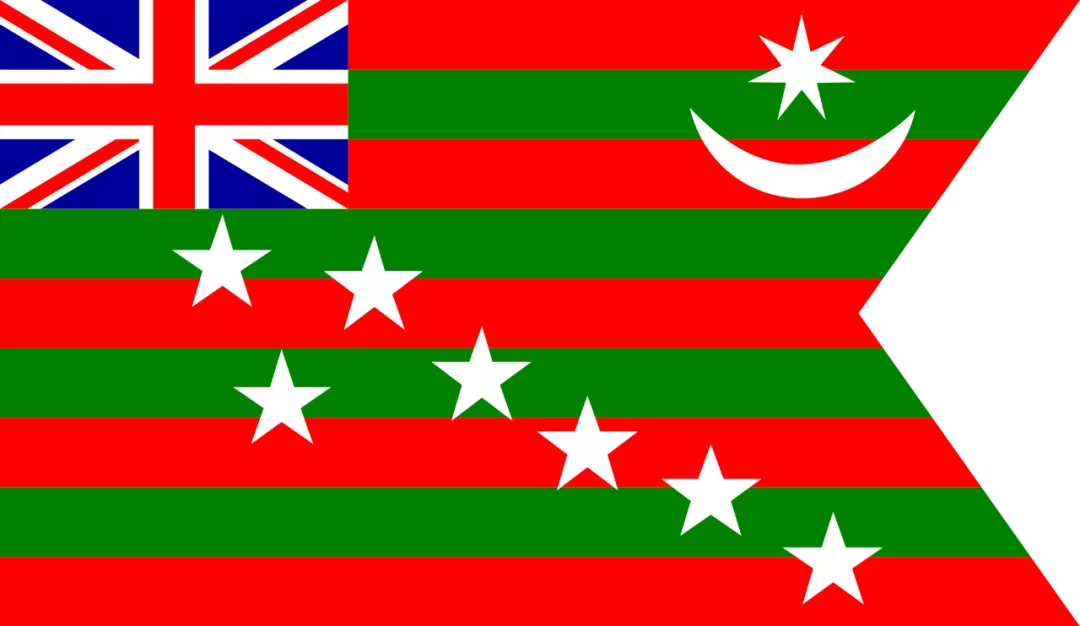

**印度國旗的萌芽與印度反抗英國殖民統治、爭取民族自由的鬥爭密切相關。**1905年,英國殖民統治者宣佈分割孟加拉省。這一決定極大刺激了印度民族情緒,推動印度民族運動在20世紀初達到一輪高潮。1906年,薩欽德拉·普拉薩德·鮑斯(Sachindra Prasad Bose)和蘇庫馬爾·米特拉(Sukumar Mitra)在反對分割孟加拉的運動中設計了一面包含“致敬母親”(Vande Mataram)字樣以及蓮花、太陽、新月圖案的綠黃紅三色國旗。1907年,比凱吉·卡瑪夫人(Madam Bhikaiji Cama)將該旗幟略加修改,將三色由綠黃紅改為橙黃綠,將新月圖案修改為星月圖案,保留了“致敬母親”字樣。1917年,國大黨領導人提拉克(Lokamya Tilak)和安妮·貝桑特(Annie Besant)設計了一面包含七星、星月以及米字旗標誌的紅綠兩色旗。[5]

**殖民地國家在反抗外來統治、爭取民族獨立自由的進程中需要民族主義和民族覺醒。民族覺醒包含兩個同時進行的過程:對外認異和對內認同。**團結民眾、激發民眾反抗殖民統治的民族情緒是國旗承載的使命。激發民族情緒的前提是要明確印度民族的定義和範圍,這三面旗幟均明確通過圖案和顏色表達了印度的宗教多樣性及宗教和諧特別是印穆團結的內涵。[6] 當然這三面旗幟均未作為正式旗幟使用,而且與當代印度國旗樣式有較大差別,只能算是印度國旗的萌芽。

1906年設計樣式 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

1907年設計樣式 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

1917年設計樣式 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

二、從印穆團結到去教派化:印度國旗形制的初步確立及其變動

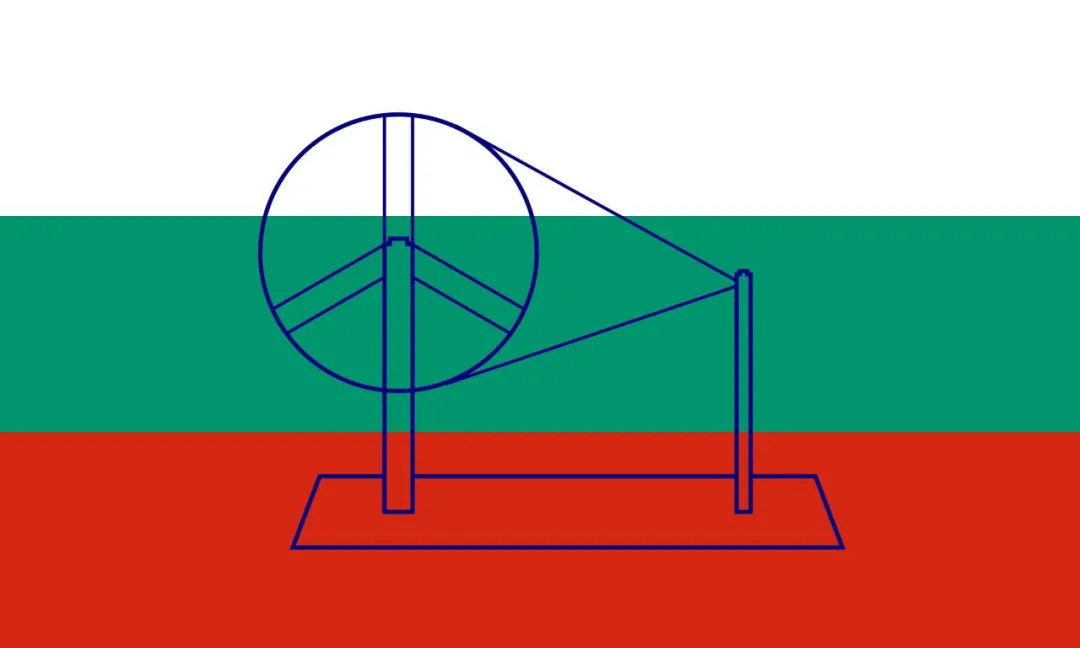

**當代印度國旗起源於1921年甘地主持設計的三色旗。**由於不合作運動的蓬勃開展,設計國旗的任務顯得緊迫起來。根據甘地的建議,民族學院(National College)的平加利·文凱亞(Pingali Venkayya)設計了象徵印穆團結的紅綠兩色加紡車圖案的國旗。後甘地又建議增加了白色,將國旗改為了白綠紅三色旗。[7] 白色居上、綠色居中、紅色居下,國旗中間還有一架紡車圖案。關於三色及其順序的含義,甘地在1921年4月13日做過解釋:“我建議背景應是白色、綠色和紅色。白色部分代表着其他所有信仰,數量上最弱的應占據第一的位置,接着是伊斯蘭教,印度教的紅色排在最後。最強的部分應是最弱部分的保護盾。”[8] 紡車形象是由來自賈盧德的拉拉·漢斯拉伊(Lala Hansraj of Jullunder)向甘地建議加入的。甘地認為紡車對印度生活的重要性就如空氣和水。[9]

**1921年甘地主導設計的三色旗是當代印度國旗樣式的起源。**這一旗幟未經印度國大黨會議正式認可,但在不合作運動中及之後得到廣泛使用。**根據印度教徒的認識,吠陀中記載紅色是印度教旗幟的色彩;在伊斯蘭教中,綠色是伊斯蘭教的代表顏色。因此這一旗幟的內涵在於體現宗教團結,與甘地通過不合作運動和基拉發運動倡導印穆團結,以達到反對英國殖民統治、爭取印度自由的意圖相一致,反映了甘地特色的世俗民族主義理念。**但是這一旗幟包含太多的宗教色彩,被指帶有教派主義嫌疑。激進的印度教徒要求單純使用紅色旗幟,國民志願服務團(RSS)明確表示拒絕承認三色旗,錫克教徒等也不滿其宗教特色未能體現在旗幟中。這種具有宗教象徵意味的國旗形制引發的負面效應隨着印度民族獨立運動發展逐步放大,威脅着印度民族獨立運動的團結。

1929年12月,印度國大黨拉合爾年會通過爭取印度完全獨立的決議(Purna Swaraj resolution),並規定1930年1月26日為獨立日。自1930年始,爭取印度獨立的新一輪不合作運動在甘地領導下迅速開展起來。[10]甘地主持設計的印度國旗在印度獨立運動中發揮了越來越重要的作用,但是引發的教派不滿情緒也越來越強烈。1929年9月29日,甘地在勒克瑙的演講中改變了顏色與宗教對應的説法,重新解釋了三種顏色的含義。他説:“旗幟的紅色象徵着犧牲,白色象徵着純潔,綠色象徵着希望。三種顏色代表着同一個理想:團結。”[11] 1930年10月17日,尼赫魯也在信中向懷疑者澄清國旗的顏色不代表任何羣體。[12] 但是僅靠重新解釋三種顏色的涵義無法消除甘地三色旗幟引發的負面反應。設計新國旗的必要性日益凸顯。

1931年4月2日,國大黨工作委員會卡拉奇會議上指定薩達爾·帕特爾、尼赫魯、毛拉那·阿扎德等七人組成國旗委員會評估現有國旗,設計新國旗樣式。該委員會“一致認為國旗不應包含任何教派意義”,建議使用既能代表印度古老傳統,又能為大多數印度人接受的藏紅花色(saffron),同時繼續保留紡車圖案,紡車使用藍色。[13]

藏紅花色是火的顏色,也是印度教苦行者法衣的顏色 圖源:indiadivine.org

藏紅花色成為印度國旗顏色有其必然性,它是印度教僧侶法衣的顏色,自20世紀20年代中期以來其政治象徵意義逐步鮮明。[14] 但國旗委員會報告建議使用單一的藏紅花色國旗的方案遭到強烈的批評,全印國大黨委員會(AICC)甚至被稱為“全印印度教國大黨委員會”(All India Hindu Congress Committee)。尼赫魯不得不對此做出解釋,他説單純使用藏紅花色的建議是國旗委員會中的穆斯林成員提出的,而國旗委員會中只有一名穆斯林成員,即毛拉那·阿扎德。[15] 1931年8月舉行的孟買會議上,國大黨工作委員會否絕了國旗委員會單純使用藏紅花色和紡車圖案的國旗設計方案,並提出了新的國旗設計方案:在1921年甘地三色旗的基礎上將紅色改為藏紅花色,將三色順序改為藏紅花色居上,白色居中,綠色居下,旗幟中間保留了甘地倡導的紡車圖案,紡車使用深藍色。**為避免將國旗與宗教聯繫起來,將藏紅花色解釋為代表勇氣與犧牲(courage and sacrifice),白色代表和平與真理(peace andtruth),綠色代表信仰與英雄精神(faith and chivalry),紡車代表人民大眾的希望(the hope of the masses)。**國大黨工作委員會的建議在1931年8月由國大黨委員會孟買會議以正式決議形式通過。孟買會議還決定8月30日為國旗日。[16]

**國大黨將有顯著爭議的紅色替換為藏紅花色,並且在解釋三種顏色的含義時不再強調某種顏色對應某種宗教,目的是避免教派主義的聯想,體現世俗民族主義的政治承諾。**為了消除藏紅花色與印度教的聯繫的風險,早在1931年4月12日尼赫魯提出在國旗設計中引入藏紅花色的建議的同時,就對藏紅花色的含義做了世俗的文化的解釋:藏紅花色是印度的古老顏色,與印度歷史上的犧牲精神相關,而且藏紅花色是印度女性接受的顏色。[17]

**1931年8月國大黨工作委員會和國大黨委員會孟買會議決議通過的新國旗得到了大多數人認可,新國旗成為印度獨立運動的象徵。**但是反對意見和對新國旗進行教派主義解讀的誤解一直都存在。為此,尼赫魯、甘地等不得不多次作出澄清。1931年9月26日,尼赫魯在旁遮普的一場公開演講中強調新國旗不屬於任何國王或皇帝,而是印度成千上萬人團結和力量的象徵。[18] 1938年10月24日,針對一些錯誤言行,甘地強調“這面旗幟不是宗教符號”,“是非暴力和仁慈的象徵”。[19] 1939年6月27日,甘地再次強調“這面旗幟毫無爭議地是國旗”,“是簡樸、純潔、統一的象徵”。不過面對反對意見,甘地不得不做出妥協,指出在那些存在反對意見的場合,可以暫時不懸掛這面三色旗幟。[20]

1921年印度國旗樣式 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

1931年印度國旗樣式 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

三、從甘地世俗民族主義到尼赫魯世俗民族主義:印度國旗的定型

**(一)**新國旗的確定與印度建國理念的轉向

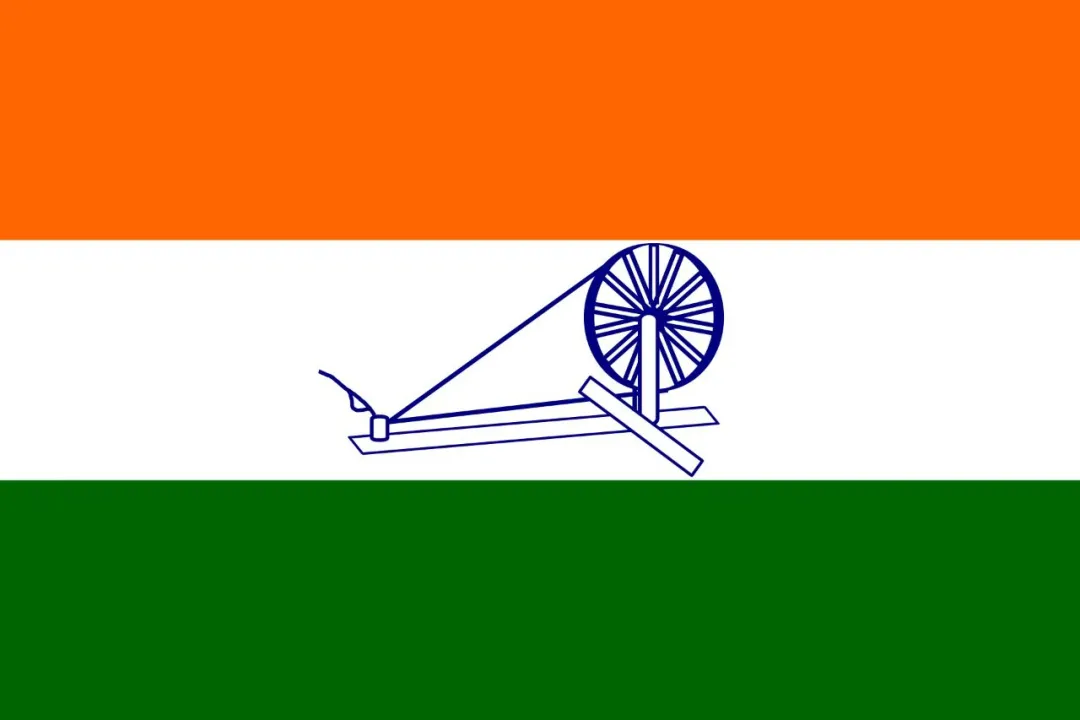

1947年6月3日,蒙巴頓宣佈印巴分治方案,印度即將實現獨立,設計正式國旗事宜提上議事日程。為此,6月23日印度制憲會議專門成立了國旗特別委員會(Ad hoc Committee onthe National Flag),由拉金德·普拉薩德(Rajendra Prasad)任主席。7月15日,國旗特別委員會已基本確定了新國旗設計方案,尼赫魯致信時任印度國大黨主席J.B.克里帕拉尼(J.B.Kripalani)説國旗特別委員會建議對現有的1931年國旗進行小的修改,保留三色旗,去掉完整紡車(charkha)形象,僅在國旗白色條帶中間保留一個輪子。但是該信還未將輪子與阿育王法輪聯繫起來。[21]

7月22日,尼赫魯代表國旗特別委員會向印度制憲會議提議確定印度國旗的樣式。**新國旗繼承了1931年國旗樣式的基本元素,但是將紡車形象改成了阿育王法輪。**根據尼赫魯的動議,印度國旗是長寬比3:2的長方形,由藏紅花色(居上)、白色(居中)、深綠(居下)三色組成。國旗正中心白色部分有一個海軍藍色的法輪,法輪形象取材自鹿野苑(Sarnath)的阿育王石柱。[22] 制憲會議以集體起立致敬的方式一致通過了尼赫魯提出的國旗設計方案。[23]

阿育王法輪 圖源:discover.hubpages.com

關於新國旗的含義,尼赫魯首先指出那些認為國旗代表着某一羣體的意見是錯誤的,國旗設計不附帶任何教派意義,這與1931年國旗設計精神是一脈相承的。他指出印度國旗的設計理念:第一,作為國家象徵應當美觀;第二,應當能代表印度的民族精神和傳統。[24] 關於三顏色的象徵意義,因為在國大黨1931年決議中已有闡述,尼赫魯沒有多談。他重點談了為什麼要將甘地紡車改成阿育王法輪。他説紡輪形象由甘地提議設計,象徵着印度的普通大眾和他們的勤勞。去掉紡車是從美觀角度考慮的,因為紡車形象不對稱。因此可以保留紡車中對稱的輪子形象,但其他部分去掉了。[25]

當然選擇阿育王法輪肯定不止是美學的考慮。尼赫魯對此有進一步的闡述:

**第一,阿育王法輪象徵着印度的傳統文化。**印度國旗正中的象徵物既不是印度教的象徵物,也沒有采用甘地紡輪,而是選用法輪,有其深刻的考慮。**法輪是佛教象徵物,阿育王是印度史上第一次基本實現印度統一的帝王,而且是倡導宗教寬容的明君。**選用與佛教和阿育王有關的象徵物,其目的即在於避免對國旗的印度教色彩過度猜測。這是尼赫魯將國家與宗教分離的世俗主義承諾的重要體現。[26] 尼赫魯説“阿育王法輪是印度古老文化的象徵”,印度的文化傳統就是“不停滯,不僵化,總是能適應新的發展和新的影響,但總是保持其文化的本質。”印度最偉大的時代是與世界各國保持密切聯繫的時代,而阿育王時代就是這樣一個時代。[27]

**第二,阿育王法輪象徵着印度的和平外交政策。**阿育王時代是一個印度與世界各國保持密切聯繫的時代,是印度史上的國際化時代。印度的使節作為和平、文化與友好的代表而不是帝國主義的代表被派往各國。[28] 從這個角度而言,阿育王法輪的選擇又是印度對外政策的宣示。

第三,尼赫魯自己總結新印度國旗的象徵意義説:“這不僅是一面象徵我們自身自由的旗幟,而且是所有看到它的人自由的象徵。”[29] 在8月12日致印度斯坦報(The Hindustan)編輯的信中,尼赫魯對國旗的象徵意義談得更為全面。他説新國旗滿足印度對國旗的各種期待,在藝術上是美的,是印度爭取自由並獲得勝利的象徵,是印度普通大眾的象徵,是印度傳統文化和今日活力的象徵,“將會指引印度的人民大眾邁向進步和解放。”[30]

新國旗設計方案和尼赫魯對新國旗的闡釋反映了印度民族國家建構的兩大動向:**第一,堅持世俗主義的解釋策略顯示了世俗民族主義的建國理念。****世俗主義是尼赫魯建構印度民族國家的核心理念之一。**早在1931年談及設計印度國旗的原則時,尼赫魯就強調國大黨人的一致意見是“國旗不應有任何教派意義”。[31] 尼赫魯制憲會議發言闡述的國旗設計理念不但避免將顏色與教派相聯繫,而且對阿育王法輪的意義的解釋也是從世俗意義上去解釋的,是世俗主義的重要體現。

**第二,印度國旗圖案從甘地紡車到阿育王法輪的轉變顯示了印度建國理念的微妙變化。**這種變化不是偶然的,而是尼赫魯等印度國大黨領導人深思熟慮的結果。尼赫魯自己就説印度國旗的設計是經過仔細考慮的(very careful consideration)。[32] 這種深思熟慮反映的是印度建國理念的某種變化。哥廷根大學教授斯里魯帕·羅伊(Srirupa Roy)認為,從甘地式的紡車到阿育王法輪的轉變代表着當時印度政治經濟哲學更大範圍內的再定向,即從甘地倡導的分散的、經濟自足的村社共和國轉向尼赫魯倡導的工業化的集權的政治體。[33] 這主要是從甘地與尼赫魯經濟思想差異闡釋的。筆者以為從甘地紡車到阿育王法輪的轉變還可以從民族國家建構理念的層面闡釋。

**甘地的世俗民族主義主張宗教和諧和宗教團結,特別突出強調印穆團結,但是其同時主張政治不能脱離宗教而存在,堅持政治應建立在宗教的基礎之上。**因此在甘地的民族國家建構理念中,印度民族應是基於宗教基礎建立的貫徹宗教和諧、宗教團結理念的民族。當然在甘地思想中,印度民族賴以成長的宗教基礎不是我們一般理解的宗教,而是經過甘地再次闡釋的宗教。他將宗教稱之為真理(truth),説“真理和非暴力是我的信條”。[34] 這是一種泛化的宗教觀。尼赫魯就認為甘地的宗教觀“主要屬於道德和倫理方面”。[35] 但是尼赫魯的世俗民族主義是排除了任何宗教基礎的,他認為印度民族得以建構成功的基礎是印度文化,反對宗教介入政治,主張宗教寬容。**尼赫魯世俗民族主義的根基是與尼赫魯的宗教觀密不可分的。**他説:“我不能夠以宗教為避難的地方。我寧願冒驚濤駭浪的風險。對於來世和死後的情形,我也不感興趣。”[36] 在遺囑中,他以更加堅定的語氣説:“在我死後,不需要為我舉行任何宗教儀式。我不相信任何一種這樣的儀式……就我而言,我的願望是將我的一把骨灰撒入沒有宗教含義的安拉阿巴德的恆河裏。”[37]

**對宗教的不同態度決定了尼赫魯的世俗民族主義與甘地的世俗民族主義的不同。**甘地的世俗民族主義認為國家與宗教密不可分,國家和民族不能脱離宗教而存在。尼赫魯的世俗民族主義認為國家是中立的監護人,對各宗教平等地履行監護職責。在尼赫魯眼中,阿育王是一名具有宗教寬容精神的開明帝王。**以阿育王為榜樣,建構以開明帝王和開明政府為基礎的世俗民族國家,使各宗教在這樣的世俗民族國家中和諧相處,無疑是尼赫魯民族國家建構的理想。**因此從紡車到法輪的轉變可以看作是印度建國理念從甘地世俗民族主義向尼赫魯世俗民族主義的轉變。

**(二)**印度建國理念的轉向與甘地的不滿

對於印度國旗變動和印度建國理念轉向,一名來自海德拉巴的政治活動人士的比喻最為形象。他説“甘地正在被活埋”,“印穆團結、印度斯坦語、土布(khadi)和鄉村工業已經被徹底忘記”。[38]關於新國旗,他認為阿育王法輪與甘地的紡輪沒有任何關係,而且兩者並不兼容,因為甘地的紡輪超越於所有宗教之上,是非暴力的標誌,而阿育王法輪則是印度教的象徵,是象徵着暴力的毗濕奴大神的善見神輪(Sudarshan Chakra),將會鼓勵印度國內的暴力傾向。[39]

對於這種變動和轉向,甘地當然會不太滿意,但也無可奈何。1947年7月22日,就在印度制憲會議通過國旗設計方案的當天,甘地發表演講:“今天四個姐妹向我表示祝賀,因為帶有輪子的三色旗已經被接受為印度國旗。我看不出任何值得祝賀的地方”,“對我而言,無論保不保留紡車都是一樣的。即使他們放棄了紡車,紡車仍將在我的手上和我的心裏。”[40] 8月3日,甘地還説“阿育王法輪和紡輪是不是同一樣東西將完全取決於人民的行為。”[41] 8月6日,甘地演講對紡車被取代一事的不滿情緒表達地最為充分,他説:“我必須説如果印度聯邦的國旗不包含紡車的形象,我將拒絕向國旗致敬。”[42] 8月12日,尼赫魯致信印度斯坦報(The Hindustan)編輯解釋説不能認為已經放棄了甘地紡車,國旗中間的阿育王法輪即代表着紡車。[43] 尼赫魯的這一表態應當就是為了回應甘地的不滿情緒。當然甘地的態度不完全是排斥的。1947年7月27日,甘地將印度國旗的三色解讀為象徵着多元中的統一,對於法輪圖案則説讓人聯想起阿育王,阿育王是所有信仰的代表,阿育王法輪象徵着永恆轉動的聖法。[44]

甘地的紡車:印度自由鬥爭的象徵之一 圖源:discover.hubpages.com

**甘地最關心的是穆斯林對新國旗的態度,因為這關係到穆斯林願不願意真誠地留在印度,實現甘地建構印穆團結的民族國家的夢想。**在7月22日的演講中,他説:“令我非常高興的是在制憲會議上喬杜裏·哈利奎扎曼(Chaudhri Khaliquzzaman)和穆罕默德·薩杜拉(Mohammed Sadullah)向國旗致敬,並宣佈效忠國旗。如果確實如此的話,這是個好現象。”[45] 喬杜裏·哈利奎扎曼是穆斯林聯盟主要領導人之一,1940年拉合爾決議的副署人。而正是在1940年拉合爾決議中,穆斯林聯盟正式提出了基於“兩個民族”理論建立穆斯林國家的要求。[46]穆罕默德·薩杜拉(Mohammed Sadullah)也參加了1940年穆斯林聯盟的拉合爾年會,是拉合爾決議的參與者。兩人都是穆斯林羣體的領袖人物,曾是“兩個民族”理論的擁護者。他們表態擁護和效忠國旗,意味着留在印度的穆斯林同意成為印度民族國家的一員,在世俗民族主義的框架下與印度教徒等羣體共存,其象徵意味十分明確,所以甘地才會如此關注兩人的表態。

**(三)**制憲會議一致通過印度國旗設計方案表象下的潛流

當然不管甘地對新國旗的態度如何,其他制憲會議成員大部分支持尼赫魯的動議。大勢所趨,非甘地一人可以逆轉。7月22日當天其他制憲會議成員的發言可以分為三類:**第一類****是強調印度國旗沒有任何教派意義,是所有羣體團結的象徵,因此印度國旗屬於印度的所有羣體,屬於全體公民。**制憲會議成員塞斯·戈文德·達斯(Seth GovindDas)對尼赫魯的動議和講話表示完全支持。他強調國旗中的三種顏色與教派無關,當印度國旗從具有教派含義的紅白綠三色改為藏紅花色、白色和綠色後,印度國大黨已經明確宣佈這三種顏色與教派無關,新國旗不應被視為教派旗幟。[47] 來自中央和比拉爾省(C.P. and Berar)的弗蘭克·R·安東尼(Frank R. Anthony)説:“今天,這面旗幟是民族的旗幟。它不是任何特定羣體的旗幟,而是所有印度人的旗幟。”[48]

**第二類是宣佈代表某一羣體支持尼赫魯提出的國旗設計方案。[49] 其中穆斯林代表的表態最值得關注。**喬杜裏·哈利奎扎曼説:“我認為從今天起,每一個將自己看作印度公民的人,無論他是穆斯林、印度教徒還是基督徒,都將為維護今天被接受為印度國旗的這面旗幟的尊嚴而犧牲”。[50] 穆罕默德·薩杜拉將藏紅花色、白色和綠色解讀為印度教徒和穆斯林共同崇敬的顏色。至於阿育王法輪,則提醒印度聯邦的統治者和公民忘記過去、面向未來,繼承阿育王的傳統,為物質繁榮和精神進步而努力。[51] 來自邁索爾土邦的穆罕默德·謝里夫(Mohomed Sheriff)將藏紅花色、白色、綠色解釋為被所有人敬仰的顏色,“無論他們是印度教徒、穆斯林、基督教徒或者祆教徒”,“國旗中心的法輪象徵着運動、進步和前進,從美學或其他角度考慮,它都是印度傳統和文化的合適代表。”[52]

第三類比較特殊,以兩名來自聯合省制憲會議的成員S.拉達克裏希南(S.Radhakrishnan)[53]和貝納勒斯印度大學校長潘迪特·戈文德·馬拉維亞(PanditGovind Malaviya)為代表。他們發言支持印度國旗方案,但是對國旗的態度與尼赫魯的又有不同,代表着印度國旗理念的一股潛流。

S.拉達克裏希南的發言對新國旗的象徵意義有一番系統闡述,他的解釋既有與國大黨決議和尼赫魯發言相通之處,又有不同之處。他説:“這面旗幟告訴我們‘永遠保持警惕,永遠運動,永遠前進,為建設自由、富有同情心、尊嚴、民主的社會而工作。在這個社會里,基督教徒、錫克教徒、穆斯林、印度教徒、佛教徒都將找到安全的庇護所。’”[54] 這與尼赫魯對國旗象徵意義的闡釋和尼赫魯世俗民族主義民族國家建構理念是相通的。具體到對國旗顏色的解釋,他説藏紅花色代表着自制(self-control)和克己(renunciation)精神;白色是太陽的光線,意味着光明之路,代表着真理,只有沿着美德之路,才能獲得真理和純潔;綠色代表着我們與土地的關係,我們與其他生命賴以生存的植物的關係,“我們必須在綠色的大地上建設我們的天堂”。[55]

這些解釋均排除了教派主義的解讀。但如果進一步解讀S.拉達克裏希南的發言就會發現其與1931年國大黨決議之間的微妙差異。1931年國大黨決議將藏紅花色解釋為勇氣與犧牲,白色解釋為和平與真理,綠色解釋為信仰與英雄精神,紡車解釋為人民大眾的希望。其中包含一定的甘地色彩,但並不濃厚。而S.拉達克裏希南將藏紅花色解讀為自制和克己,將白色解讀為真理和尋找真理之路,則具有更為濃厚的甘地色彩。**克己是甘地思想的重要概念,是追求個人完滿和實現社會完善,追求真理的重要方法。**甘地説:“克己對我們自身和我們靈魂的存在至關重要。”[56] **克己是印度教和印度傳統文化的重要思想,然而是甘地將這一思想發揚光大,其本人也成為實踐克己理念的榜樣。**將白色解讀為真理和追求真理之路,是更為典型的甘地式的解讀思路。在解釋阿育王法輪的象徵意義時,S.拉達克裏希南沒有像尼赫魯那樣從阿育王的治國理念、外交政策那樣的世俗角度去闡釋,而是將阿育王輪解讀為永不停息的法輪或達摩之輪。[57] 對照7月27日甘地認為阿育王法輪象徵着永恆轉動的聖法,可以看出兩人思想的相通之處。

如果説S.拉達克裏希南的闡釋還基本上基於甘地世俗民族主義,與尼赫魯的闡釋之間的差異還不是特別大的話,潘迪特·戈文德·馬拉維亞對印度國旗含義的解釋更為激進。他主要是針對那些激進的印度教民族主義者發言的。**激進的印度教民族主義者認為三色國旗中的印度教色彩過少,主張印度國旗應當單純使用紅色或藏紅花色。**作為印度教權威的潘迪特·戈文德·馬拉維亞將藏紅花色、白色、綠色以及阿育王法輪均從印度教角度做了解讀,認為這面國旗充滿着印度教色彩。[58]

S.拉達克裏希南和潘迪特·戈文德·馬拉維亞的發言代表着印度國旗理念的一股潛流。這股潛流自20世紀80年代開始逐步崛起為一股改變印度民族國家建構前進方向的潮流。

1947年制憲會議通過的當代印度國旗樣式 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

四、從尼赫魯式國家到印度特性國家:印度國旗象徵意義的轉變

**1947年印度國旗的設計體現了尼赫魯世俗民族主義價值觀,是貫徹國家與宗教分離原則的重要體現。**尼赫魯大學教授蘇達·派(Sudha Pai)將國旗看作“尼赫魯式國家(Nehruvian state)的代表”。[59] 在他看來,尼赫魯式國家在價值理念上堅持包容的民族主義和世俗主義價值觀,而其具體政策則表現為“工業化、命令經濟、社會福利和少數羣體的平等地位等政策等”。[60]

但是隨着印度社會的逐步發展,印度的政治面貌也發生了重大變化。20世紀80年代以來,印度開始經濟轉型,社會結構也出現新的變化,**一方面是新興中產階級的崛起,一方面是宗教、種姓等次國家認同越來越多地介入政治。**這些變化在政治上表現為基於地域、種姓和宗教等認同形成的政黨的崛起以及印度教民族主義的迅猛發展。**其中影響最為深遠的變化是印度教民族主義勢力的迅猛發展。**印度國旗政治的演變同樣折射出印度政治和民族國家建構理念的大轉變。以國民志願服務團和印度人民黨為代表的印度教民族主義對印度三色國旗的態度從不滿逐漸轉向接受,但在接受其形制的同時又對印度國旗的含義進行了再闡釋。這種再闡釋包含着民族國家建構理念大轉變的意藴。

**國民志願服務團原本不接受三色旗。**1930年1月21日,國民志願服務團領導人K.B.海德格瓦(K.B. Hedgewar)發佈通知要求接受國大黨爭取印度完全獨立的決議,但是在1930年1月26日只能向該組織的藏紅花色旗幟(BhagwaDhwaj)致敬,拒絕接受甘地主持制定的三色旗。[61] **國民志願服務團之所以拒絕接受三色旗,是因為他們認為藏紅花色旗幟才是印度的國旗,代表着印度的文化。**1946年7月4日,高瓦克在那格浦爾(Nagpur)的集會上稱藏紅花色旗幟代表了印度文化,是神(God)的象徵,整個民族都將向藏紅花色旗幟鞠躬致意。[62] 制憲會議通過新國旗方案後,國民志願服務團同樣拒絕接受。1947年8月14日,國民志願服務團機關刊物《組織者》(Organiser)對新國旗攻擊得非常嚴厲,説三色旗永遠不會得到印度教徒(Hindus)的尊敬,“三”(three)這個詞本身就是邪惡,一面有三種顏色的旗幟將會產生非常壞的心理影響,對國家是有害的。[63]

印度國民志願服務團的藏紅花色旗幟 圖源:“南亞觀察”微信公眾號

印度獨立後,高瓦克繼續嚴厲批評三色國旗。他説印度國旗的三種顏色被解讀為象徵着印度教徒、穆斯林和其他羣體。在印度教徒之外,穆斯林被單獨拿出來,因為在國大黨領導人心目中沒有穆斯林的印度民族是不完整的。而這種將顏色與宗教羣體對應的解讀是帶有教派主義色彩的,國大黨因此又將藏紅花色解釋為犧牲,將白色解釋為純潔,將綠色解釋為和平。高瓦克認為這不過是國大黨在政治上採取的權宜之計,而不是基於印度古老歷史和文化的設計。高瓦克將藏紅花色旗幟視為印度的國旗,認為它是印度文化、傳統和達摩的象徵,是印度民族“最高的、最尊貴的、最真實的象徵”。[64]

**正是基於敵視印度國旗的態度,國民志願服務團總部一直拒絕懸掛印度國旗。**據統計,2000年之前國民志願服務團總部只在1948年甘地遇刺後才懸掛過一次印度國旗。但是國民志願服務團的態度自20世紀80年代以來逐步發生變化。國旗被印度教民族主義者用於激發印度教徒的熱情,獲取選舉支持。[65]特別是自1998年印度人民黨正式上台執政後,國民志願服務團及印度人民黨對印度國旗的態度發生了微妙變化。印度人民黨上台後不久即以政府名義組織拍攝關於印度國旗的電影。1998年6月博克蘭核試驗和1999年卡吉爾衝突都成為印度人民黨鼓動民族主義的重要機遇,國旗成為宣傳民族主義、塑造印度民族國家認同的重要象徵物。[66] 這表明印度人民黨在上台執政後,不能再對現有國家體系採取簡單的反對態度,而是需要在世俗民族主義國家框架內藉助於既有的民族國家象徵物建構印度特性(Hindutva)國家,因而不得不做出一定的妥協。經歷數十年的愛國教育,三色旗已成為印度民族國家認同的重要象徵物,印度人民黨及國民志願服務團不能不接受這個事實。當然他們對三色旗不是簡單的被動接受,而是根據其價值觀對印度國旗的內涵做了新的闡釋,其中的關鍵點是2002年《印度國旗準則》(Flag Code of India,2002)的出台。

2002年《印度國旗準則》的出台與一起源自20世紀90年代的國旗訴訟有關。印度企業家納文·金達爾(Navin Jindal)在其位於中央邦的企業懸掛了國旗。但是《1950年印度禁止錯誤使用象徵物及名字法案》[The Emblems and Names(Prevention of Improper Use) Act,1950]禁止個人基於任何商業目的使用國旗。[67]此後出台的《印度國旗準則》更進一步規定除獨立日、共和國日等特定節日外,禁止公民私人懸掛國旗。[68]

1994年9月,中央邦地方官員在視察納文·金達爾的企業時發現該企業懸掛國旗,要求其停止懸掛國旗。納文·金達爾為此在德里高等法院提起訴訟狀告印度聯邦政府,認為懸掛印度國旗的禁止性規定侵犯了憲法第19條賦予的言論與表達自由權。懸掛國旗是為了表達對印度國家的熱愛,這種言論與表達自由不應受到限制。1995年9月22日,德里高等法院判決支持納文·金達爾訴訟請求,認為公民個人懸掛國旗不違背《印度國旗準則》。[69] 1996年,印度聯邦政府不服該案判決,又向最高法院提起訴訟。由於涉及印度國旗的系列法規及關於印度憲法問題的解釋,且國旗問題關乎民族感情,情況敏感而重要,該案成了審判期限很長的馬拉松案。

**該案反映出自20世紀80年代以來,印度中產階級崛起引起的政治意識覺醒。**中產階級的政治覺醒與印度教民族主義的影響力上升交織在一起,對印度政治社會生態產生了重要影響。1998年印度人民黨上台執政後決定利用這一變化,為印度教民族主義爭取支持力量。納文·金達爾案正好為印度人民黨政府提供了機會。2000年10月18日,印度政府根據最高法院的建議建立了跨部門國旗委員會研究國旗懸掛事宜。根據2001年4月該委員會報告的建議,印度政府2002年出台了新的《印度國旗準則》。新準則對之前分散的關於國旗的規定作了整合,明確規定除《1950年印度禁止錯誤使用象徵物及名字法案》和《1971年印度禁止侮辱國家尊嚴法案》(The Prevention of Insults to National Honour Act,1971)規定的禁止性事項外,“對社會公眾、私人組織、教育機構等懸掛國旗不應有任何禁止。”[70] 基於修訂的《印度國旗準則》,2004年1月23日印度最高法院就納文·金達爾案作出判決。該判決認為公民使用國旗表達民族主義、愛國主義和對祖國的愛是公民的基本權利,屬於憲法保障的言論和表達自由權利,因此支持了納文·金達爾的訴訟請求。[71]

從2002年《印度國旗準則》到2004年印度最高法院判決,印度公民懸掛國旗的嚴格限制不再存在,國旗不再由政府壟斷使用。這一變化推動了印度人民黨統治下的民族主義情緒的上升,同時激發了印度教徒的熱情,是印度人民黨在大選中獲得支持的重要因素,[72] 並顯示出印度人民黨、國民志願服務團印度教民族主義意識形態的變化:

**第一,**國民志願服務團及印度人民黨不再公開敵視印度國旗,2002年,國民志願服務團總部繼1948年之後第二次懸掛了國旗。對印度國旗態度的轉變在一定程度上反映出印度教民族主義從強調印度教至上的印度教特性向對其他宗教特別是對伊斯蘭教更具包容性的印度特性的轉變。這種轉變的一個重要證據是2002年國民志願服務團成立了穆斯林國民論壇(Muslim RashtriyaManch)。穆斯林國民論壇專門處理有關穆斯林的工作,表明穆斯林已成為國民志願服務團的民族國家建構藍圖的一部分。姜景奎、賈巖即認為該組織的成立標誌着“印度教民族主義勢力對穆斯林羣體系統整合的開始”。[73]

**第二,**印度教民族主義對印度國旗的態度不是簡單接受,而是對國旗的涵義進行了再闡釋。這種闡釋顯示出印度教民族主義的變化不是對尼赫魯世俗民族主義的簡單妥協,而是具有印度教民族主義自身特色的變化。關於印度國旗象徵意義的權威闡釋是1931年國大黨孟買會議的決議文件和尼赫魯1947年7月22日的制憲會議發言。國大黨決議文件主要解釋國旗顏色的象徵意義,其解釋為國大黨所繼承。尼赫魯發言主要談為什麼要將甘地式紡車替換為阿育王法輪。**兩份材料的核心意涵是堅持世俗民族主義,避免對國旗顏色和圖案做出教派主義的解讀。**印度獨立後關於印度國旗的宣傳材料基本是基於這兩份材料的精神形成的。其他制憲會議成員均對印度國旗設計方案表示支持,但是一些成員發言對國旗象徵意義的解讀並不與尼赫魯的世俗民族主義相一致,最具代表性的就是S.拉達克裏希南的發言。

2002年《印度國旗準則》在前言部分專門論述了印度國旗的具體內涵,而最值得玩味的是該準則沒有引用尼赫魯和國大黨決議的表述,而是引用了S.拉達克裏希南關於印度國旗的解釋。[74] S.拉達克裏希南説:“藏紅花色象徵着無私克己(renunciation ofdisinterestedness)。我們的領導人必須漠視物質享受,獻身於工作。中間的白色象徵着光,引導我們行為的真理之路。綠色表示我們與土地的關係,我們與其他所有生命均賴以生存的植物的關係。白色中間的阿育王輪是法輪。真理、達摩或品行應成為在這面旗幟下工作的人們的指導原則。****法輪象徵着運動……象徵着和平改變的活力。”[75] 作為印度國旗問題的權威文件,2002年《印度國旗準則》在闡述印度國旗的意義時迴避尼赫魯而援引S.拉達克裏希南,一方面因為S.拉達克裏希南是印度知名學者,又曾擔任副總統、總統,其論述的權威性不遜於尼赫魯。更重要的是S.拉達克裏希南表述的思想更多體現了印度傳統文化乃至印度教的精神。這種精神更多的具有甘地特色,與印度教民族主義具有相通之處。

**印度教民族主義能夠吸納包容這種精神是印度教民族主義自身發展變化的結果。**獨立後,高瓦克對印度教民族主義的解釋已經從絕對的印度教至上向強調對祖國的獻身精神、對同胞的友愛之情以及“因為共同的文化、遺產、共同的歷史、傳統,共同的理想和熱望而產生的共同的民族生活的意識”三位一體的價值觀轉變。[76] **這種轉變一定程度上可以説已從宗教民族主義轉向了文化民族主義( Culturalnationalism)。**1996年、1998年印度人民黨的競選綱領均將印度特性等同於文化民族主義。1998年印度人民黨上台執政後,文化民族主義形成印度人民黨執政的重要理論基礎。印度人民黨和國民志願服務團對國旗態度的轉變就是印度教民族主義由印度教至上的印度特性(Hindutva)向更具包容性的印度特性轉變的政策產物。這種轉變使得國民志願服務團與印度人民黨在意識形態上與甘地主義更為接近。

**國民志願服務團和印度人民黨的這種政策轉變不是權宜之計,而是得到了後續領導人的繼承和認可。**2004年印度人民黨大選失敗。為激勵士氣,2004年9月25日至2005年2月11日,印度人民黨組織了國旗遊行(TirangaYatra)。遊行從卡納塔克邦的胡布利(Hubli)開始,在旁遮普邦的賈利安瓦拉·巴格(Jallianwala Bagh)結束。[77] 如果不是對國旗的態度發生了變化,很難想象印度人民黨會組織這樣的國旗遊行。最堪品味的是遊行開始地是胡布利的一處穆斯林户外公共祈禱地(Idgah Maidan)。當地穆斯林宣稱兩百多年前已將該地作為祈禱場所,但印度教徒不予接受。自20世紀90年代,當地的印度教徒經常在獨立日和共和國日期間將國旗懸掛在該地並引發教派衝突。[78] 印度人民黨選擇這樣一個具有象徵意義的地點反映出其民族國家建構理念:穆斯林是印度民族國家的成員,但是其宗教認同應服從於民族國家認同。

印人黨組織的國旗遊行(Tiranga Yatra)圖源:“南亞觀察”微信公眾號

2018年9月17日,國民志願服務團領導人莫漢·帕戈瓦特(Mohan Bhagwat)在關於印度的未來的重要演講中,説國大黨通過自治決議時,K.B.海德格瓦要求該組織成員高舉三色旗遊行。[79] 這當然是歪曲了事實,但是也從側面反映了莫漢·帕戈瓦特對印度國旗的支持態度。2019年、2020年的8月15日,莫漢·帕戈瓦特連續兩年在國民志願服務團總部升起印度國旗。

五、餘論

**總體而言,一部印度國旗的歷史就是印度民族國家建構理念發展變化的歷史,也是印度的穆斯林政策史。**1921年甘地主持設計的國旗核心理念是以印穆團結為中心的宗教和諧、教派團結。1931年國大黨決議通過的印度國旗反映的是具有甘地色彩的世俗民族主義的民族國家建構理念。1947年制憲會議確定的正式國旗反映的是印度民族國家建構理念進一步由甘地的世俗民族主義向尼赫魯世俗民族主義的轉型。20世紀80年代以來,印度政治社會生態發生巨大變化。以2002年《印度國旗準則》為標誌,印度人民黨和國民志願服務團為代表的印度教民族主義發生了文化民族主義轉型,對穆斯林等宗教少數羣體更具包容性。這種轉型在2014年後莫迪政府時代仍然繼續延續。2014年後,印度人民黨牢牢佔據印度政治舞台的中心位置,印度的民族國家建構模型由尼赫魯式國家向印度特性國家的轉型日益明顯。一言以蔽之,獨立前印度國旗的內涵逐步由甘地世俗民族主義向尼赫魯世俗民族主義轉變;獨立後印度國旗的內涵逐步由尼赫魯世俗民族主義向印度教民族主義轉變,不過弔詭的是印度教民族主義本身也發生了一定的變化,更多具有了甘地世俗民族主義的色彩。

**印度國旗經歷1906年、1921年、1931年、1947年、2002年等多次變化,穆斯林始終是印度國旗設計問題的關鍵考慮對象,也是印度國旗變遷的重要動因。**印度穆斯林的命運也在印度民族國家進程中起起伏伏。未來在經歷轉型的印度教民族主義的統治下,印度穆斯林能否成功適應,調試宗教認同與民族國家認同之間的張力,則是一個仍待認真觀察的問題。這一問題的答案既關乎印度穆斯林的命運,也關乎印度民族國家建構能否行穩致遠,其成敗得失對其他國家和地區的民族國家建構同樣會有啓示意義。

本文轉載自“南亞觀察”微信公眾號2021年7月2日文章

文章原標題為《南亞觀察家 | 齊仁達:印度國旗與印度民族國家建構變遷》

本文原載於《南亞東南亞研究》2021年第3期“姜景奎專欄”

作者齊仁達為中國現代國際關係研究院博士研究生

本期編輯:穆禕璠 陳卓