這部致力於打觀眾臉的動畫,到底想講啥?_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2021-10-25 07:05

公眾號:動畫學術趴/babblers

作者/塔塔君

編輯/彼方

“看這部劇的過程,就是一個觀眾不斷否定自己設想的過程。”

如果您想問為什麼這篇評論拖到了**《漂流少年》**完結多日後的現在才發佈,我只能説這稿讓筆者迷茫了許久,寫得很痛苦。

《漂流少年》講述了一羣中學生因為機緣巧合“漂流”到了異次元世界,且部分人還獲得了超能力的故事。圍繞着這一處境,男主角長良等人在不斷解決眾人矛盾的同時,也試圖從異世界中逃脱。

本作是日本知名動畫導演夏目真悟首次同時擔任導演和全集劇本的原創動畫。

此前,他一直做改編動畫為主。因此,許多愛好者認為,這本應該是一次一窺夏目真悟作者性的好機會(《Space Dandy》情況更為複雜,並不能直白地體現擔任導演的夏目真悟、甚至是總導演渡邊信一郎的作者性。)

夏目真悟

然而在追劇期間,我越發覺得,本片無論是在追問故事謎團、彌合敍事的合理性的方面上,還是意象與主題的表達上,都不具備一箇中心,甚至可以説是去中心化的。若要追討一箇中心,追問這個故事講了什麼,那看起來更是自討無趣。

夏目真悟在最終話播出前的採訪中説的話驗證了我這一想法——

“貫穿整個故事來看的話,會看起來似乎很複雜也很簡單。長良從少年成長成大人,我想以他的成長表現如今的時代感。從世界觀來看,‘為什麼會這樣呢?’這種不合理的事情也出現了很多,但我認為這在現實社會亦如此,我在想,這些交錯着的物理方面的話題、多維論、量子論是否很好地融入到動畫的世界觀中了呢?可能是有點粗暴的説法,但我覺得‘不明白’才是正確的故事。”[1]

主角長良

或許這是令人憤怒的一句話,因為這會讓許多觀眾手足無措,不知道該對該作得出怎樣的結論——包括對這篇稿子痛苦多日的筆者——甚至遷怒於夏目真悟的自大。

鑑於夏目真悟如此自説自話,那我也自説自話好了!如果您是為了想看懂《Sonny Boy》而點進本文,那估計您會失望。本文不打算接近所謂的正確答案,也不打算接近導演夏目真悟本身。

畢竟,這是自説自話嘛。

*本文包含大量《Sonny Boy》的劇透,請介意的讀者謹慎閲讀

離家出走入門

《Sonny Boy》官方譯名是**“漂流少年”**,我覺得譯名是對解讀與感受的方向做了指定、限制的,所以本文依舊以原名稱之,至於更深層的理由,後文再談。

《Sonny Boy》的最初情報中,關於故事概括只有幾句話:

“本應一如既往過着的無聊暑假的長良,此時卻被留在了突然開始異次元漂流的學校裏,而且還覺醒了超能力!?”

“對少年們的極限求生生活的鮮烈描繪!”

出自《ANIMAGE》2021年05月號

當時看到這條情報時,我是不以為然的。

先不説如今異世界穿越題材族作品的泛濫,少年漂流本身就已經是一個非常古典的題材了。自儒勒·凡爾納的小説**《十五少年漂流記》**(Deux Ans de vacances,1888)誕生,一百多年以來,它成為了許多後來者的原型。

許多擅長SF題材的日本ACG作品就曾衍生出許多具有不同色彩的作品。如近期講述少年少女在宇宙漂流的動畫**《彼方的阿斯特拉》(彼方のアストラ,2019)。這部動畫獲得了日本科幻界大獎“星雲賞”(動畫部門)。而這樣的題材也讓人想起了同樣關於在宇宙漂流甚至逃亡的前輩動畫《傳説巨神伊甸王》(伝説巨神イデオン,1980)《銀河飄流華爾分》**(銀河漂流バイファム,1983)。

《彼方的阿斯特拉》

少女漫畫家萩尾望都也創作出了少年少女被隔絕於太空密室的懸疑推理故事**《第十一人》(11人いる!,1975),在她創作的脈絡之下,又可見谷口悟朗執導的作品《無限的未知》(無限のリヴァイアス,1999),講述少年少女在巨型太空飛船經歷了種種社會形態的迭變。日後他又創作了整個東京澀谷地區一併穿越到異次元的《澀谷保衞戰》**(revisions,2019)。

而無論是《無限的未知》《澀谷保衞戰》,還是《Sonny Boy》,它們所共同致敬的,很顯然是楳圖一雄的經典漫畫作品**《漂流教室》**(1972-74)。

楳圖一雄《漂流教室》

楳圖一雄在創作《漂流教室》參考的正是《十五少年漂流記》。該作講述的是講述的是小學六年級學生高松翔某天與母親吵架鬧不和後上學,結果上課期間突然遇到了地震,沒想到整個校園空間連帶師生都穿越到了一個荒涼廢土世界,在此他們為了生存下去,不得不與這個世界的怪獸、傳染病對抗。

大人們在這個世界失去了以往的威嚴,小孩子內部也建立了小型的社會體系與政權,同時也有同學覺醒了超能力。而這個廢土世界的真面目,其實是文明沒落的未來世界。

如此看來,《Sonny Boy》作品中“少年”“異次元”“漂流”“學校”“求生”等關鍵詞全部都可以在《漂流教室》中找到(官方譯名“漂流少年”也很可能對標了《漂流教室》),如此玉珠在前,為何夏目真悟偏偏選擇了走這條復古的荊棘之路?

事實上,夏目真悟並沒有延續前人的道路,甚至可以説,他利用了這些早已成為類型本身的作品,去進行了**“反類型”**的創作。若説劇中的少年少女的漂流是一次離家出走,那夏目真悟的《Sonny Boy》何嘗不也是一次對該類型作品的“離家出走”?

戲劇作家、詩人寺山修司曾經在七十年代評論過日本發生的一宗關於六個喜歡**《魯賓遜漂流記》**中學生離家出走去旅行的社會事件。

寺山修司認為,這個事件與以前的工薪族離家出走熱潮不同,工薪族“離家出走只不過是想擺脱這種狀態的一種心理表現而已。他們的逃避遊戲始終不過是一種紙上談兵”,但“以中學生的年齡而言,‘家’不是他們自己創建的,而是被別人給予的。所以可以説,他們為了自立而離家出走,就不是紙上談兵,而是真刀實槍的實際行動了”。[2]

寺山修司曾寫過一本書叫《離家出走的建議》

正是主角學生的身份,賦予了離家出走這一事件以正面意義。在《漂流教室》中,楳圖一雄只是想創作一部以小孩為中心的作品,他先是讓主角翔主動、暫時地拋棄了家庭(與母親吵架跑出家門),同時又強迫性地讓他與其他學生一起從這個世界“離家出走”(學校轉移到廢土世界)。

在這種主動與被動的雙重作用下,離家出走成了一次大型的觀察實驗,孩子在離家出走的實驗中總是充滿着正面作用,他們在外部環境與校內兩個弱肉強食的環境下成為大人,而真正的大人卻幾乎不發揮作用,因為對大人來説,這場離家出走背離了他們在原來世界所積累的社會成就與地位,是“紙上談兵”的。

《漂流教室》中,學校被傳送到廢土

然而在《Sonny Boy》中,大人一開始並沒有出現在校內,在更高概念化的世界觀下,學生們直接組成了自己的新世界,而且也不像《漂流教室》那樣需要現實意義地進行求生——《Sonny Boy》的學生在異次元中並不會長大,食物也不缺,物質生活可以憑空創造,似乎是一個能滿足任何願望的自由世界。似乎《漂流教室》中的小孩花了十卷單行本的篇幅想要達到的目的,《Sonny Boy》卻在一開始就達成了。

《Sonny Boy》一開始對觀眾進行的欺詐便在於此,前兩集讓我們誤以為會該作像前輩作品那樣,在學生之間創立一個政權與微型社會,同時實行新的運行規矩。此外,在第一集結尾時,學生還來到了一個荒蕪的孤島,讓我們誤以為這是一個魯濱遜式的野外求生的故事。

然而,我們再多看幾集就會發現,前面花了一些筆墨描寫的小型政權、貨物流通規矩等來自現實社會的產物,之後的劇作卻幾乎不再提起,彷彿這一切是自然消失的、甚至説是無用的廢筆——不如説看這部劇的過程就是一個觀眾不斷否定自己設想的過程,觀眾一次次以為作品將會往某個帶有意義的事件發展,但這些意義總會隨着故事的發展而消散,最終我們難以賦予他們關於“離家出走”的意義、難以作出精準的的評論。

那麼,在這個早已經實現了自由的世界,《Sonny Boy》中的角色們需要追求怎樣的“離家出走”?誰又能為這個新時代的“離家出走”賦予意義?

不良少年入門

《Sonny Boy》一開始拋出的答案,是成為“不良少年”。在此,“不良少年”的意義在於拋棄合乎社會身份的偽裝,不要變成規訓的孝子賢孫,並且——“離家出走”。

女主角希,便是一名作為闖入者出現的“不良少年”,她是轉校生,同時身穿着與其他學生不一樣款式的制服。另一方面,男主角長良是一名對生活毫無目標、並且喪失了對生活感知的少年,他和許多男主角一樣,就像是90年代的想象力——以**《新世紀福音戰士》**的男主角碇真嗣為代表的“家裏蹲”角色與敍事——的延伸。

希

從後續的故事中我們得知他的家中母親缺席,母親對他不理不睬,對此時的他來説,世界如何、生活如何似乎已變得無意義,現實世界中那色彩鮮豔的夏日校園風光似乎和他無關;在這個宛如插畫師永井博筆下的世界裏,他顯得格格不入。

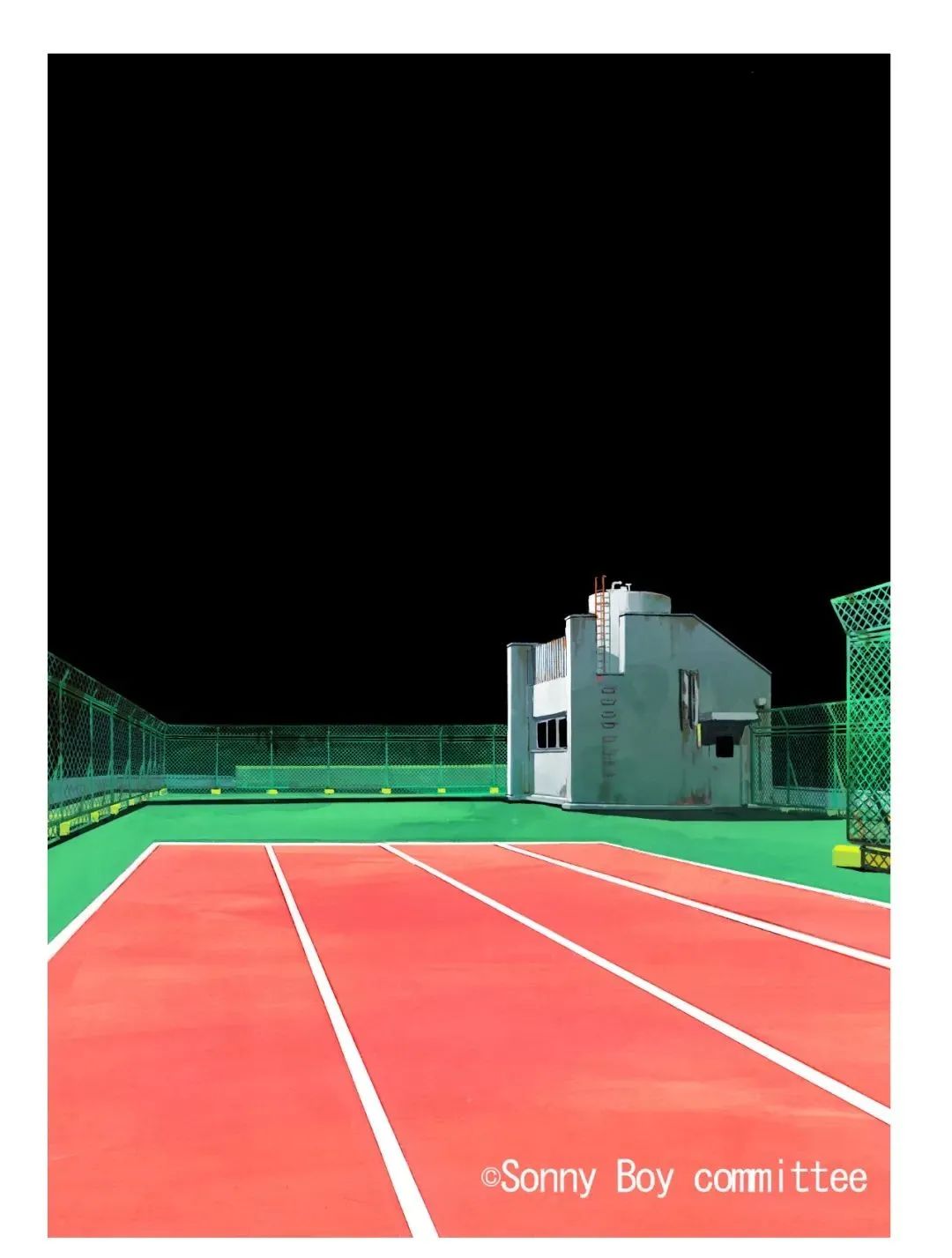

第一集的大膽在於,夏目真悟並沒有像楳圖一雄那樣讓學生來到了一個實在的廢土世界,而是一個只有純黑的概念世界。即使我不學設計也知道一個禁忌,那就是在設計上使用純黑是禁忌,純黑的設計是反自然的,因此也凸顯了空間的“異質感”。

純黑空間隨着長良的登場而被帶出,開場就出現的純黑暗示着這並不是一個日常空間,長良就好似這包圍着學校的純黑空間一樣,空無,且與色彩豔麗的校園——有着正常的、繽紛的青春生活等待他們迴歸的學生——有着強烈對比。不如説,在日常的校園裏,長良本身就顯得格格不入。

希一開始的形象很明確,作為“不良少年”的她,正如很多文藝作品的“德米安”一樣,將“辛克萊”長良帶出舒適世界。第一集中的一個構圖很明顯昭示了這種關係,在學校的樓頂上,希站在陽光明媚的高處,長良被陰雲陰影相隔。第一集也花了許多筆墨描寫了希並不是一個遵守遊戲規則的乖乖女,而同時希也是第一個跳出學校、帶着長良來到新世界的人。希是本作中首個拒絕同質化、單一化的角色。

可以發現,之後的幾集(2-5集)幾乎都在講述同一個話題——拒絕、挑戰同質化和單一化:第二集塑造了不合羣的瑞穗;第三集講述了想要成為集體的一部分但卻無法跟上集體的均等性的人墮入了虛無的迷宮,成為了純黑的一部分;第四集則以一則猴子棒球寓言,講述一隻獨臂猴逆大勢、時代而行而被殺死的故事;第五集則出現了多數與少數的對立,多數派的學生聽從了突然登場並立馬成為權威的亞希老師,作為少數派的長良、希、瑞穗、拉吉塔尼與之對立,將故事推向了中段的高潮。

在這幾集中,希一直都是異樣突出的存在,並非第一主角的她一直都在推動着長良,帶領他“恢復魯濱遜在無人島上的那種感知,從點點滴滴的自我肉體與生活消費的直接接觸中獲得新鮮感。”[3]

希的所作所為也帶領學生走出了學校,甚至可以説是在故事上引領了《Sonny Boy》這部作品走出類型的角色——若説這個“類型”指的是《漂流教室》的話。

希的超能力是“羅盤”

《漂流教室》中的學生只是拋棄了家逃到了學校,在荒廢末世中學校充當的是承載着過去文明世界、歷史的作用。學生通過守衞學校這個陣地,通過這個學校的空間在未來世界對過去的歷史產生影響。而且,學校是學生接觸世界的媒介,他們在此與他人相遇、成為社會的一部分,他們通過學校讓自己切實根植於現代之中。

然而,《Sonny Boy》的學校只在第一集發揮了作用,第一集讓觀眾誤以為這是一個通過學校這個場所創造新世界的老套故事——此前我已經説了,追這個劇的過程就是不斷否定自己的過程——但實際上《Sonny Boy》的出走是通過拋棄學校出走的,學校在之後便不再充當意義,拋下學校的“不良少年”承擔了去創造世界、創造敍事的角色,並連帶觀眾在內,一同去尋找意義。

然而,這部作品本身真的只是這樣嗎?

自殺學入門

第六集**《漫長的告別》**(長いさよなら)中,“不良少年”希發現自己在現實世界中已經死了,她不再像此前那樣看見別人看不見的光芒、向前衝了,這部作品再一次對我們進行了無情的否定。

一同進行否定的還有本作的重要元素——色彩。前文提到了第一集利用色彩進行敍事,象徵着多彩青春的高鮮豔度的學校與純黑的異質時空進行對比。然而第六集中,長良與一同漂流的同學誤以為回到了現實世界,實際上只是進入了一個關於現實世界的幻象,而無法干涉其中。

本集結尾的最後一幕,長良望着現實世界中“正常的”自己過着“正常的”青春,“正常地”畢業,“正常地”結束青春。全身被陰影籠罩的他並不屬於這美好的現實世界。

這時,現實世界中充滿着的和諧色彩反而是一種偽裝成美好的危險信號——這種和諧本身就是一種均等、單一。這個現實世界裏有着一切正常安穩的青春生活,有着漂流的學生們最想成為的安定的自己。更何況,這個世界是以電影這一虛無縹緲的意象來呈現的。對長良與一同漂流的同學來説,他們所面對的、真正屬於他們的現實,就是大家都已成了這多彩世界的局外人。

説到底,我覺得少年少女在異次元覺醒的超能力其實是少年少女的一種病症,就像是生理痛、像是青春期特有的孤僻。似乎正常的多彩現實世界不需要有病的人,只需要成長成“健康的”大人,他們只能去成為社會所需要的大人(也就是同質單一的大人)。異次元卻釋放了他們的“不正常”。

而在第六集後,《Sonny Boy》進入了後半階段,主題和形式都在悄然改變,“不良少年”的生存方式不再發揮作用,因為他們要尋找的不是生的意義(此時《漂流教室》的求生主題已完全失效),而是死亡的意義。

接下來的7-10集,呈現的便是各種各樣的死亡方式:

第七集**《路線圖》**(ロード・ブック)中,長良來到一個逆轉的世界,這個世界的人漫無目的地建造巴別塔,他遇到了身體停止老化、對絕望的感知退化的前輩“兩顆星”。“兩顆星”最終成為了一種奇妙生物的食物。他的死是註定的,因為沉溺於靜止的他一開始就已經把自己殺死了。

“兩顆星”被吃

第八集**《面帶笑容的狗》(**笑い犬),關於漂流了五千年最後變成一隻狗的山彥講述他還是人時,在一個田園牧場的烏托邦中遇到一名少女的故事。這個地方感受不到任何時間的流動,然而日常的暗流(癌症)卻悄悄湧入,美好的烏托邦天堂和地獄只是一體兩面。

值得注意的有兩點,一個是山彥一度以為這裏是他“旅行的終點”(世界盡頭),日子會這麼持續下去;另一個是長良與希在結尾時相遇,結果長良的所處的時間遠慢於希。

我認為這是因為長良隨着山彥的追憶,一同墜入了一個流動幾乎停滯的時間中了,所以長良的時間才會遠遠慢於希,是因為長良的個體時間停滯了一段時間。這也是為什麼明明是天堂,卻其實是一個地獄(敵託邦)的原因。畢竟個體時間停止流動時,既是永恆,也是死亡,沉溺於此同樣也是慢性自殺。

第九集**《這碗鮭魚茶泡飯忘了放鮭魚喵》(この鮭茶漬け、鮭忘れてるニャ)中進行了數千年無意義戰鬥的雙胞胎(實際上是一人兩體),以及第十集《夏與修羅》**(夏と修羅)中軀體已變得虛無、保持下墜姿態的“戰爭”,無非都是同一種死因:他們都沒有獲得真正的自由。

如此看來,這些死亡看似不盡相同,它們有一個共同點——都是“失敗”的自殺。因為,“如果不是‘走向死亡獲得自由’,而是‘脱離苦海獲得自由’,那自殺則無異於一種失敗的自由。”[4]

第十一集**《少年與海》**(少年と海)中,迴歸了長良身邊的拉吉塔尼講述了他親眼所見的一次自殺——這也是唯一一次出現的實際意義的自殺,也是一種僅僅獲得了“失敗的自由”的自殺——想要自殺的天才發明了一種自殺機器,那便是讓自己變得無慾無求。

通過這幾集並列舉例般的單元集,我們知曉了這個靜止的世界如何獲得死亡,那便是進行一場“失敗”的自殺。上述角色的“自殺”都並非都是主動——或許這句話很矛盾——這個世界的靜止形成了一種剝削的力量,即使是拉吉塔尼所講述的自殺者,也並不享有主動選擇死亡的自由,他們都因為無法忍耐世界的靜止選擇了一了百了。這個世界無法進行有尊嚴的自殺,時間的靜止讓死亡無法通往回歸原始的自由。

那麼這裏存在“成功”的“自殺者”嗎?有,拉吉塔尼。拉吉塔尼繼續留在這個靜止的世界並沒有回到現實世界,這種永生無疑意味着現實世界的死亡。然而經歷數千年流浪的他,是本作中唯一一個能抵住這種靜止的孤獨、同時在這個世界中保有意志自由的角色。這種特殊的自殺方式,讓他真正地創造了獨屬自己的死亡的自由。

拉吉塔尼

而長良的旅程,便是經歷了一次又一次的死亡,最終接受了希的雙重死亡(現實世界與異次元兩種死亡),才得以讓自己的時間前進的。

歌謠人入門

“歌謠曲最為獨特的性質,就在於它是‘無法合唱的歌’。”

“形形色色的歌謠曲人物都是一個人在唱着‘去找兩個人的星星吧’。”[5]

——寺山修司

長良與瑞穗並沒有選擇留在這裏。

相比從第一集開始就過分成熟的拉吉塔尼,長良和瑞穗遠未能成為社會所需要的“正常人”。他們原以為回到現實中,他們一定會因為兩年的漂流而成長,然而最後一集進行了最後一次的否定——世界並沒有因他們的漂流而改變,他們也沒有因為漂流而感受到成長的暢快。

那麼整部作品否定了這麼多,最後還剩下了什麼?我們將要評論什麼?我們原本想要在最終話為這個尋找意義的旅程畫上一個句號,為我們解讀得出一個結論,但這一切似乎都徒勞的。

這部作品難以讓人抓住本質,因為它不斷將你賦予的意義一一卸除。可以説,最後一集那沉甸甸的現實,就是消解了這些漂流經歷時所獲得的意義,最終只能籠統地得出一個結論:未來的路還很長,還需要繼續走下去。那麼,我們與長良他們的漂流仍有意義嗎?

本作結尾的最後兩句台詞

我們唯一能做的,就是保持察知這些意義失去的瞬間,記住這些意義曾經有過的温度。

或許看完最後一集後,值得我們細想的是,單馬尾學生會長、棒球帽隊長、長良的朋友隼人、名叫“上海”的轉校生等,你還記得他們是在什麼時候離開的,以怎樣的方式離開的?

這個思考,我認為這部作品的一個隱性特徵,就是其擁有這些個性強烈的配角,卻不發揮他們該有的作用。在別的作品裏,若需要安排他們退場,大多數情況下都會讓觀眾知曉他們每個人的下場,又或者給予觀眾一些關於角色命運的昭示。然而《Sonny Boy》並沒有,在某時某刻,他們便不再登場,棒球帽離開了,班長不見了,也再也沒能聽到上海姑娘講我們聽不懂的上海話了。

本作的開頭有着大量個性強烈的配角

或許長良會在某處與他們再度相遇,或者是已經遇到了,但至少故事並不會講述他們的再見——不如説我原本以為這些個性強烈的角色會起到更加明顯的劇作作用,甚至成為回到現實世界的關鍵,但很明顯這部作品並沒有重複這種在《漂流教室》出現過的情節。

或許有人會覺得,這樣處理角色難道不是一種浪費嗎?是否篇幅更長一點,用更多的筆墨描繪配角的故事,用更散發的故事形態、更超越的視角拉開更遠的距離,呈現一個更廣闊的作品全貌,或許會讓作品更突顯其本質的意義,捕捉最精準的核心價值?

先下結論,我並不覺得這樣做會比現在聚焦於長良、瑞穗等兩三個人的成品更好。這部作品中,你總能感到一些東西會突然決絕地戛然而止,一些明明看上去很重要的東西卻被一筆帶過(比如校長是什麼身份,第五集一閃而過關於希的往事是怎麼回事,這些信息都不會告訴觀眾)。這些角色就像這些不斷被否定掉的意義,意義隨着他們的離開而離開。

第五集中希的回憶

我們因此察覺到這些意義其實是孤立的,正如我在寫這篇文章前,我幾乎每一集都會記錄一些我的思考,我也曾為我能思考出意義而感到滿足。但我發現把這些發散的意義聚攏、打算一鼓作氣寫完這篇文章時,我卻發現這些意義並不受我控制,我無法達意。

或許我們也無法在片中尋求一種滿足感,我們原以為這些角色會繼續伴隨長良的漂流之旅,共同攜手回家,然而只有長良和瑞穗兩人真正察覺到了漂流曾經存在。即便是那個曾經是長良的“德米安”的希也忘記了這一切,在最終話她和長良也僅僅只是相遇,而沒再相識。

我們在這個故事的形態上意識到了孤獨,一種被意義狠狠背叛的孤獨。或許更詳細地走近這些角色的內心世界、讓我們更瞭解他們,會讓這部作品變得更簡單易懂平易近人,然而隨着我們的知曉,這種孤獨的體驗同樣也會消散,這個世界會變得不再神秘。

或許這種永恆的隔閡早已在此前已有暗示:隨着故事的發展,我們發現這個世界中一旦人與人相互離開,其各自的個體時間流速就會不一樣。長良和瑞穗他們漂流了僅僅兩年,但同一時刻穿越的同學拉吉塔尼卻經歷了上千年。

這個時間流速不一樣的設定同樣在《漂流教室》有出現過,該作的主角高松翔帶領一些同學走出學校尋找生機,但沒想到幾個小時後回到學校,學校裏的時間已經過了一個月,不少人已在這一個月中死亡。這部作品中,時間的流速不一是以學校與外界的相對空間為標準的。

然而在《Sonny Boy》沿用了這個設定,但這個空間卻最小化到了每個人上,每個人都是一個獨立的時空,且這個設定沒有承擔實際作用——即使時間流速不一,但學生們並不會因此受到生命危險——而是指向了更深層的意義,每個人本質上都是互為他者,誰也無法把握對方的生命與意志。長良不能阻止同學的悄然離去,我們不能讓長良和希在現實世界中重新認識,更甚者,可能長良和瑞穗其實並不那麼瞭解對方。

結語

“Sonny”是長者對小男孩的親切稱呼,這讓本作從一開始就註定了並非像《新世紀福音戰士》那類動畫那樣,是一部以暴露“我們”為切入點的作品,而是把這個“我們”羣體——少年少女看作他者。在銀杏BOYZ的主題曲**《少年少女》歌詞中,主唱峯田和伸**特意避開了使用“僕(boku,日語中關於“我”的稱呼之一)”字也對應了這個片名,他説他想創作一首“像是俯瞰着兩位蠢蠢欲動的中學生”曲子。[6]

你不那麼瞭解長良在想什麼?這就對了。你不那麼懂《Sonny Boy》到底講了什麼?這也對了。李安説自己看不懂,但大受震撼,這樣的道理也是可以成立的。

這大概就是為什麼夏目真悟説“‘不明白’才是正確的故事”吧——這句話是我這篇文章唯一一次打算接近夏目真悟這個作者的文字。也許夏目真悟無法堅定地説出自己想要説什麼,無法定義自己做的這部作品有着怎樣的意義,但也正如這個作品一樣,表達的形式並不成熟、聰明,甚至有些笨拙,但卻無疑是真誠的。

正如長良在最後與希擦肩而過時的釋然一樣,熟悉的兩個人突然察覺到對方也是他者,意識到到意義失效的必然性……這些意識到孤獨的瞬間,或許也正宣告着我們走上了不可回頭的入世之道。但建立在這種知曉之上更偌大的不知曉,同樣也是觸動我們內心深處的本源。

長良與瑞穗乘坐火箭昇天,走上回家路,這段情節和許多SF作品對浪漫有着相似的表達,少年少女經歷了死亡與永生,穿越宇宙挑戰一切統治的必然性,他們在異次元的漂流本身就是無意識地察覺一生的故事,察覺到老去,但無人知曉。

無人知曉他們經歷了一場了不起的漂流,然而他們並沒有如大人所願成為“正常的”青年、如同“世界系”作品中的角色一般活着。他們影響了世界了嗎?沒有,真正的世界並不為他們變得繽紛多彩,只有他們察覺到了現實性的虛偽,而世人卻不知曉。

世人不知曉,也不會認可他們未能長大的境遇,只有世界會留下他們的星屑,提醒着未來必將老去的少年少女,有朝一日回想起那永恆的一日,那種離“自殺”無限接近的美好生活,即便他們此時不知曉。

Once upon a time in the world. Once upon a time in the youth.

註釋:

[1]最終回直前! Sonny Boyを解き明かす、夏目真悟監督各話コメンタリー②,發佈日期:2021.9.8,發佈地址:https://febri.jp/topics/sonnyboy2/;

[2][3][4][5]寺山修司,高培明譯,扔掉書本上街去,新星出版社,2017.7。包括本文的副標題都出自該書第三章收錄的文章名;

[6]悠久TIARA譯,『Sonny Boy』夏目真悟 × 銀杏 BOYZ 峯田和伸 官方對談,發佈日期:2021.7.18,發佈地址:https://www.bilibili.com/read/cv12212111?ivk_sa=1024320u。