《沙丘》:為啥原著重要的“找叛徒”情節沒了?_風聞

吃饭睡觉打boss-2021-10-26 15:15

轉載自豆瓣用户Stiles,已獲得授權,原標題《偉大的預言,恢弘的影像》

《沙丘》是我獻給大銀幕的情書,這是我第一次這麼做。在這裏,你可以看到一個角色慢慢地往內心深處走,越走越深,融入一片風景、一個國家,找尋到關於自己的東西,越走越深。——丹尼斯·維倫紐瓦

謹以此書獻給那些孜孜不倦的勞作之人,他們不限於紙上談兵,而是創造出了“真材實料”的王國——獻給那些沙漠地生態學家,不管他們人在何方,勞作於哪個年代。謹此,謙卑且景仰地奉上這本預言之作。——弗蘭克·赫伯特《沙丘》

超現實主義者相信他們追求的影像來自無意識,而作為忠實的弗洛伊德主義者他們假設這些影像的內容是永久和普遍的,這使他們誤解了最驚心動魄地動人、非理性、牢不可破、神秘的東西——時間本身。——蘇珊·桑塔格《論攝影》

文章索引

1. 改編和其他

2. 影像的優越性

3. 導演訪談

4. 附錄

1. 改編和其他

《沙丘》的故事背景設定在公元10191年,彼時銀河系處於帝國統治之下。許多古老的家族以封地的形式統治着星球,並互相爭鬥。男主角保羅是厄崔迪家族的繼承人,他的父親雷託公爵在訓練他成為一名強大的領袖和軍事戰略家,而他的母親——雷託的愛妾傑西卡——是一名貝尼·傑瑟裏特[1],私下向他傳授“音言”[2]等精神控制的秘技。與此同時,保羅時常夢見一個藍眼睛的年輕女子,引領他在一個沙漠星球上前行。

電影的敍事重心非常明確,以皇帝和哈克南人密謀肅清厄崔迪家族一戰為關鍵的轉折節點,前半段主要交代人物關係和世界觀,後半段是保羅流亡直至被弗雷曼[3]部落接納的過程。相較赫伯特的原著,電影做了相當多的簡化,維倫紐瓦沒有試圖將原著的龐大信息量壓縮到一部電影裏(林奇那版就是反例),而是秉持了自己擅長的敍事節奏,這是我非常欣賞的一點。在影片中,貫穿情節始終的角色只有保羅和傑西卡,保羅是敍事的第一視角,其他人物事件僅作為蜻蜓點水般的補充。這完全免除了許多複雜情節的困擾,最明顯的就是佔據原著大量篇幅的“找叛徒”情節——這需要對嶽的身份、傑西卡與雷託的關係有詳細交代,同時也涉及之後哈瓦特和哈萊克等人對傑西卡的敵意(也許這會在下一部中有所表現)。

在拋開原著中各種細枝末節以後,可以説,電影幾乎淪為一個簡單的少年成長故事。但這不失為聰明之舉。小説以聖母到來作為開篇,用戈姆刺[4]測試檢驗保羅是否可能是魁薩茨·哈德拉克[5],這就給他的身份蒙上了一層神秘的面紗。原著在敍事手法上不僅多線並進,且在每一章節開頭會引用一段類似史書記載的文字,暗示保羅即是那段歷史的中心人物,無數不同語言中的“救世主”。而電影也不斷強化了這一點(弗雷曼羣眾高呼“李桑·阿爾-蓋布”[6]),同時將他與母親的關係作為情感核心——原著很有意思的一點就在於這是一個父親缺席的故事,布萊恩·赫伯特在後記裏説這個故事有“家庭的影子”,他的父親弗蘭克·赫伯特不善於表達自己的愛,因此將充沛的感情宣泄在他的書頁之中。影片最令人動容的一幕無疑是在流亡第一夜,黑暗中的保羅因感受到自己未來的命運驚恐無比,而傑西卡緊緊地摟住他。

對人物和人物關係的簡化是必要的,但是毋庸置疑折損了原著的許多魅力。正如赫伯特本人將《沙丘》的寫作描述為“龐大細節的技術”,越是鴻篇鉅著就越體現出細節的重要性。因此,未讀過原著的觀眾可能無法領略到其中諸多的複雜情感:傑西卡處於多重身份的困境中,她對公爵忠貞不渝的愛使她背棄貝尼·傑瑟裏特一派的指令誕下兒子,而在出現叛徒時又因其名不正言不順的地位第一個遭眾人懷疑,同時她的實際出身其實是男爵的私生女(這一信息由保羅揭示,傑西卡由此信服他就是魁薩茨·哈德拉克)。而另一邊,對哈克南人的刻畫更是隻有寥寥幾筆,男爵的表現十分兇狠,但實在過於單薄,原著裏的他城府極深,對待手下心狠手辣、用計收攬哈瓦特、利用拉班扶植自己另外一個侄子菲德-羅薩,這一兩面三刀、機關算盡的形象在電影中幾乎隱而不見。男爵騰空而起和從浴缸中浮出水面(明顯致敬《現代啓示錄》)的場景的確彰顯出強大的權力和威嚴感,但終究流於表面。總之,毫無疑問的是電影遠遠無法涵蓋小説之深刻與厚重。

不過,作為一個宏大系列的開篇(或者説“第一部分”),電影總體是令人滿意的,且選擇了一個非常巧妙的地方作為結尾。(原著在最後的決鬥過後還有一段神聖的葬禮描寫,死者身上的水會被榨乾,連同他的妻子和孩子都將歸勝利者也即保羅所有。)在最後的一組鏡頭裏三人視線交錯——契尼微笑着回頭,保羅充滿愛意地迎向她的目光,而傑西卡卻在一旁神情嚴肅。可想而知這將為之後的情節激化埋下伏筆,儘管此前在帳篷中保羅就指責母親將他培養為一個怪胎,但直到這一刻母子二人之間的鴻溝才真正拉開。傑西卡一直以來為了貝尼·傑瑟裏特的使命和公爵的意志悉心栽培保羅,因此擔心他被地位低下的弗雷曼女人誘惑。而保羅卻逐漸對她產生戒備之心。原著在這一章節的末尾以保羅的一段內心獨白作結:“我母親是我的敵人。她現在還不知道,但她的確是我的敵人。她正在一手促成這場聖戰[7]。她生下我,訓練我,但她卻是我的敵人。”

為了便於理解,這裏補充幾個原著設定和人物介紹:

1.杜菲·哈瓦特還有男爵手下的彼得是門泰特[8],保羅也有門泰特的能力。芭特勒聖戰[9]後《奧天聖經》規定:“汝等不得造出機器,假冒人的思維。”貝尼·傑瑟裏特學校也是從那時起建立的。

2.厄拉科斯[10]的戰略地位仰仗於其藴藏的重要資源——香料(美琅脂[11]),不但各大家族覬覦這份財富,宇航公會[12]也賴以運轉,幾乎可以説是“得香料者得天下”。片中保羅憑藉它的氣息看見未來,男爵用它沐浴抗衰(原著中彼得也香料成癮)。而大量食用香料則會變成藍眼睛(伊巴德之眼[13])。

3.哥尼·哈萊克不僅是戰士兼劍客,還是一位吟遊詩人,善彈巴釐琴[14]。這裏引用一首他的詩歌:

我記得海灘篝火的鹹澀輕煙,還有松林的樹影——密實,整齊……不動不變——海鷗棲息於大地之尖,綠野上的白點……微風拂過鬆林,搖曳着樹陰;海鷗展開雙翅,起飛翱翔,滿天尖叫。聽啊,風吹向海岸,驚濤拍岸,看啊,我們的篝火。烤焦了海藻。

“這是關於一個人深深愛上另一種文化並在異國找到歸宿的故事,而試圖幫助一種文化的實際結果卻是背叛了它。這就是T·E·勞倫斯和保羅·厄崔迪的悲劇,他們都是被殖民主義利用的無知工具。這就是為什麼這些小説在今天仍不過時。”——丹尼斯·維倫紐瓦

著名科幻小説《2001:太空漫遊》的作者阿瑟·克拉克曾説:“除了《魔戒》,沒有其他作品可以與《沙丘》比肩。”一方面,這肯定了《沙丘》在科幻文學中的地位就如同《魔戒》在奇幻文學中的地位;另一方面,這也説明了兩者之間的相似性,它們在反映現實的同時都帶有神話色彩:前者從希臘神話中獲取靈感,而後者從北歐神話中汲取營養。如同波瀾壯闊的中土大陸那樣,沙丘星球也是一個遊離於現實以外的完整世界,令無數讀者為之傾倒。

而最為重要的是,《沙丘》是人類的故事。沒有外星人,沒有人工智能,更沒有超級英雄。小説中即便最古怪的生物——變異的公會領航員——也是人類,邪惡的基因巫師——特萊拉人,以及在特萊拉人的培養桶中培養出來的古拉人——也是人類。因而從某種意義上來説,這是關於我們自身文明及其如何延續的預言故事。

2. 影像的優越性

從《降臨》開始,維倫紐瓦便着力於對視覺奇觀的構建,並毫不掩飾他的巨物情結。他的野心在《沙丘》裏得到了進一步的升級。紀念碑狀的黑色飛船飄浮在不同星球的遼闊背景之上,令人聯想到約翰·約翰遜《最後與最初的人類》同樣對巨大建築的痴迷。“人類試圖在嚴峻的生態系統和環境條件下生存,”維倫紐瓦説,“為了在太空和沙漠中生存,他們需要以任何可能的方式創造巨大的交通工具和建築。那是一種孤立和脆弱的感覺。他們別無選擇,只有建造能夠承受自然衝擊的建築。”

然而影片更加超現實主義的無疑是保羅的夢境和預言,在不斷的虛焦和閃前中我們看到契尼的形象、弗雷曼人部落、殺戮和戰爭。預見的未來不總是正確的,但會逐漸接近。這一能力增強了敍事的自由,另外可惜的是影片還尚未來得及展示貝尼·傑瑟裏特的“共同記憶”,一個基於榮格的“集體潛意識”理論的設定。維倫紐瓦在處理這些超現實段落時張弛有度,很好地發揮了他自身的風格(類似《降臨》)。影片在嚴重依賴剪輯的情況下仍然有極為真實的段落,或者如蘇珊·桑塔格所説的“時間本身”:營救香料工人的幾分鐘可能是全片最“慢”的幾分鐘,甚至在最危急時刻的保羅的幻覺也如同現實一般明晰。

説起維倫紐瓦的前幾部作品,《邊境殺手》《降臨》《銀翼殺手2049》都是一年一部,而如今時隔四年才放出的《沙丘》無疑是經歷了漫長的準備(儘管有新冠的影響)。而且值得一提的是,維倫紐瓦在少年時代便閲讀了赫伯特的《沙丘》,並從那時起就幻想將它改編成電影。“我想確保十三四歲的觀眾在看這部電影時會很開心,”他説,“在我讀這本書的時候,我的腦海中浮現出了一些畫面,我想要取悦自己內心那個少年。從一開始,我就同意拍一部PG-13級的電影,包括故事的講述方式和節奏。我想讓這部電影成為我最好的流行電影。我很高興這麼説。對我來説,這沒有任何妥協。製作一個只能取悦硬核粉絲的晦澀版本會更容易。而讓這部電影深深紮根於小説中的同時又更貼近觀眾則是一大挑戰。”

維倫紐瓦對生物學的興趣也在影片製作中發揮了作用,譬如撲翼飛機[15]和獵殺鏢[16]的設計均模擬昆蟲的形態。這與作品的部分主題不謀而合。《沙丘》本就是一個生態寓言,香料就是西方人爭奪的原油。赫伯特還讓西方文明與原始文化進行碰撞,並肯定後者:“優雅來自城市,智慧來自沙漠。”電影中特地安插了一個給棕櫚樹澆水的情節;而為了表現對自然的敬畏,沙蟲(夏胡魯[17])則理所應當地成為了自然的化身或代言人。影片中的三次沙蟲遭遇層層遞進,突出了作品的這一主題。第一次,巨大的香料機車瞬間陷入流沙,是人造物在自然面前的不堪一擊;第二次,凱恩斯召來沙蟲與敵人同歸於盡,是人在自然面前的渺小;第三次,沙蟲與保羅的“對視”,則再度強化了前一點並映照一種自然與人類的聯結,充滿了反思意味。此外,電影不僅令我們在沙蟲面前感到震顫,還讓我們凝視沙漠中看似微不足道的生命——一隻老鼠,充分體現了自然萬物各行其道的原理。

在沙丘綿延、黃沙滿天和天地玄黃的壯麗景象之中,我們感受到維倫紐瓦對《阿拉伯的勞倫斯》最熱忱的愛,同時也深切體會到了影像的優越性——在最不現實的現實場景裏,我們彷彿也呼吸着乾燥的風,同滿目的金黃色融為一體。

3. 導演訪談

W:WIRED,D:Denis Villeneuve

W:讓我們從頭説起。看起來《沙丘》是你長期以來的心血之作。這個項目是如何啓動的?

D:是的,我在十三四歲的時候讀過原著。《沙丘》第一部是一個宏大且充滿力量的冒險故事,講述了一個小男孩發現一個新世界的故事。與此同時,它的智慧給我留下了深刻的印象。從環境和宗教的角度來看,它與地球上正在發生的事情密切相關。這些年來,它一直陪伴着我,縈繞着我。所以,當人們問:“你最大的夢想是什麼?”我會説:“《沙丘》。”事情發生在傳奇影業獲得版權的時候。我們見了面,45秒內就達成了協議。我想這麼做。他們想和我一起做。我們對這部電影有着同樣的激情和願景。實現這一點需要很長時間,但一旦我準備好了,項目的進展就非常快。一切都有條不紊。

W:《銀翼殺手2049》和《沙丘》都是雄心勃勃的作品。尤其是《沙丘》,它的體量一度讓人覺得無法拍攝。你做這件事有受到過反對嗎?

D:人生短暫!我們一定要去做不可能的事。這就是藝術的美。我試着把自己推向極限。我知道我已經準備好解決這個問題了,但沒錯,這是一個巨大的挑戰。你知道最大的挑戰是什麼嗎?就是能夠達到我十幾歲時的激情和想象力。取悦那個少年是非常困難的(笑)。我周圍的人從一開始就非常熱情,但我記得當我和漢斯·季默談道:“《沙丘》是我最大的夢想之一。這是我很久以來一直想拍的電影。”漢斯一臉嚴肅地看着我説,離太陽這麼近是很危險的。

W:這本書是宗教主題和政治主題的寓言。你在改編的時候是否嘗試更新它,以便它能像對赫伯特的世界一樣適用於我們的世界?

D:好問題。所有的東西——政治主題、宗教主題和環境主題——都必須存在。但對我來説,最重要的是保持冒險的感覺和史詩般的感覺。我不想讓故事的複雜性影響到電影的娛樂價值,電影的力量,電影的情感價值。我想讓這部電影很精彩。

W:能否舉一個平衡故事主題和講述方式的例子?

D:我剛開始和埃裏克·羅斯合作時,他説:“在改編過程中,我們應該提前準備的最重要的東西是什麼?”我説:“女人。”在書中,傑西卡夫人,保羅的母親,是一個非常非常重要的角色,一個觸發故事的角色。保羅·厄崔迪是主角,而與之非常接近的便是傑西卡。引導他,幫助他。我想説的是,這部電影是在這兩個主要角色的基礎上設計的。這將是我把《沙丘》帶入21世紀的最佳視角。你需要確保性別之間的聲音是平等的。

W:此外,書中的男性行星學家列特·凱恩斯現在由黑人女演員莎倫·鄧肯-布魯斯特飾演。

D:我已經有了三個強大的女性角色:傑西卡夫人、聖母(夏洛特·蘭普林)和契尼(贊達亞)。但我覺得我需要更多。所以和喬·斯派茨一起,我們決定對某個角色做些改變。而這成功了。我的意思是,我認為如果這本書是在今天寫的,弗蘭克·赫伯特自己也會想到這一點。這非常接近這本書的精神。當然,當你要改編成電影時,你需要做決定,但這些決定必須紮根於原著。把凱恩斯塑造成女人的想法非常合理而且並沒有改變這本書的本質。

W:那對於哈克南男爵的描述呢?我覺得那個角色有點像漫畫中的惡棍。他其實沒有鬍子,但在書中他被描繪成一個甩鬍子的刻板形象。

D:是這樣。這本書可能是傑作,但這並不意味着它是完美的(笑)。它有一些弱點,這是我可以探索的空間。巴倫就是其中之一。我想確保它不是像你説的,一個漫畫形象或一個愚蠢的壞傢伙。我希望男爵以他自己的方式具有威脅性,聰明,老練。他對世界的看法很激進,但我們對他印象越深刻、越着迷,他就會越強大。這就是為什麼我們非常小心地保留了男爵的本質,但把他帶到了21世紀。這就是為什麼我選擇了斯特蘭·斯卡斯加德。斯特蘭·斯卡斯加德是一個傑出的人。他眼睛裏有智慧,有深度。關於這個角色我們談了很多。和他一起工作是一件很愉快的事。

W:你對保羅·厄崔迪的形象有什麼改變嗎?在書中,他幾乎太完美了。

D:保羅·厄崔迪是一個與眾不同的人。他在一個特殊的家庭中長大。他是一個真正的英雄。但重要的是,人們認同他,把他當成一個真正的人。我不想讓保羅·厄崔迪被人看成王子,小屁孩。我想讓他感覺真實。在電影中,攝像機就在保羅的肩膀上方。我們跟在他後面,跟他在一起;我們跟隨他踏上這段旅程。第一部電影實際上是關於一個男孩失去了對世界的幻想。一開始,他只是一個受創傷的男孩,被送到一個殘酷的新星球,他試圖理解發生在他家人身上的事,發生在他人民身上的事,發生在世界上的事,並發現政治是如何腐敗的。重要的是要確保我們講述的是人類的旅程,而不是超級英雄的旅程;這是一個非常重要的區別。

W:你喜歡保羅的哪一點?

D:我喜歡保羅·厄崔迪的一點,我深深喜愛他的一點是,他是一個對其他文化有好奇心的人,他是一個有責任的人,並且想要了解別人是如何生活的。這些品質是非常重要的,因為這將幫助他以後適應新的現實。保羅·厄崔迪身上有一種美好的人性,我試圖在電影裏展現這一點,我認為這是未來的關鍵。

W:對這本書的批評之一是,他有點像是一個救世主,從另一個世界來到這裏,像説“我現在來拯救你們了!”

D:他並不願意這樣。他不想,他是被迫的。他陷入了自己無法選擇的命運,這引發了某種身份認同危機。他沒有選擇成為他將要成為的樣子。他必須抗爭,他必須幫助。這非常具有人性。

W:《沙丘》裏有太多標誌性的設定——蒸餾服,沙蟲。談談你對這方面的看法。

D:首先,我需要時間。我和自己一開始就選定的合作伙伴一起去想象和設計這部電影的每一個元素。我建立了一個非常小的團隊,我非常喜歡和他們一起工作。其中一位是我的老朋友帕特里斯·維梅特,我多年的藝術指導。在某些方面,我希望電影的設計儘可能接近現實。我們在遙遠的未來,但我想要一些非常真實的東西,一些感覺真實的東西,一些人們會從潛意識的角度聯繫起來的東西,一些感覺熟悉的東西。

W:而且你在真正的沙漠裏拍攝。

D:有一件事對我來説非常非常重要,那就是直接拍攝地球上的環境。這顆(現實中的)行星是一顆行星,而那顆(故事裏的)行星是一個角色。星球和沙漠是電影的主角。對我而言至關重要的是真正去那裏,去擁抱自然,擁抱自然的力量。這是一件非常令人難忘的事,同時也充滿力量。我想用攝像機現場拍攝。這就是為什麼我堅持——工作室也同意——我們要進入真實的環境。你在電影中看到的大部分都是真實的,因為這是我想要感受到的,這個星球不是地球,而是厄拉科斯。觀眾會感受到光、風和聲音。

W:你花了多長時間拍攝?

D:這是我迄今為止拍攝時間最長的一次。我忘記時間了,大概是五到六個月吧。一次長途旅行。大部分內景和外景都是在約旦拍攝的。約旦是我一生中去過好幾次的國家,那裏有我的朋友。我曾在那裏拍攝了《焦土之城》。我四處遊覽,欣賞到許多對我當時的電影並沒有幫助的風景,但我記得我曾對自己説:“如果有一天我要拍《沙丘》,我一定會回到這裏,因為那些地方非常棒。”

W:你決定把《沙丘》分成兩部電影。你有沒有想過同時拍攝它們?

D:我一開始做的決定是正確的,每個人都同意。這本書有很多東西要講,而這對一部電影來説太多了。或者你可以拍一部五小時的電影,但大家都會討厭你,因為太長了。所以我們決定把它分成兩部分。第一部分的故事能夠自圓其説,我覺得是令人滿意的。但是為了完成這個故事,還需要拍第二部電影。

W:你寫第二部分的劇本了嗎?

D:我們是這樣做的,我們寫了第一個劇本,同時寫了第二個劇本的計劃。我專注於第一部電影,因為這些電影,當然,是昂貴的。我們覺得最好是先集中精力做好一部電影,把所有的東西都給它,把全部的激情投入進去,然後看看人們的反應。如果成功了,當然還會有第二部。但願如此。這就是這些大製作的邏輯。

W:讓我們回到你十三四歲的時候。當你第一次讀《沙丘》的時候,是什麼東西觸動了你的心呢?

D:當時真正吸引我的是人類與沙漠和環境的關係。弗雷曼人設計了一種生活方式,一種能夠在沙漠條件下生存的技術。弗蘭克·赫伯特對大自然和植物非常着迷。當時我正在學習科學,對我來説,這種對生活的熱愛意味着一切。他對生態系統及其邏輯,以及它的複雜性和美感的描述,都有其精確性和詩意。對我來説,《沙丘》是一種對生態系統和生命的致敬,是獻給生態學的書。這是一首關於生命形式的優美的詩,而在當時,它深深地打動了我。

4. 附錄

[1] 貝尼·傑瑟裏特:芭特勒聖戰摧毀所謂的“思考機器”和機器人之後創建的一所古老學府,主要對女性學生進行心智和身體的訓練。

[2] 音言:貝尼·傑瑟裏特的組合訓練手法,可以通過語氣語調給對手施加壓力,達到完全控制對方的目的。

[3] 弗雷曼人:厄拉科斯當地的自由民族,生活在沙漠中,是禪遜尼流浪者的倖存者。(帝國大詞典中稱呼他們為“沙漠海盜”。)

[4] 戈姆刺:最霸道的武器,是一根蘸有高濃縮氰化物的毒針。貝尼·傑瑟裏特學監用其作為代替死亡的測試,考驗人類的意識。

[5] 魁薩茨·哈德拉克:“捷徑之法”。貝尼·傑瑟裏特在尋求一個基因解決方案:一個男性貝尼·傑瑟裏特,他的精神和肉體之能可以穿越時空。對於這個未知的人物,她們稱其為“魁薩茨·哈德拉克”。

[6] 李桑·阿爾-蓋布:“天外之音”。在弗雷曼人的救世主傳説中,這是一個來自外世界的先知。有時候被稱為“給水者”。

[7] 聖戰:宗教聖戰;狂熱宗教徒發起的聖戰。

[8] 門泰特:帝國等級制度的一個等級。他們受到專門的訓練,在邏輯推理運算上擁有極高的能力。也被稱為“人機”。

[9] 芭特勒聖戰:人類向計算機、思維機器、有自主意識的機器人發起的聖戰,戰爭爆發於公會前紀元201年,結束於公會紀元108年。聖戰的一條主要戒律如今仍記載於《奧天聖經》中:“汝等不得創造像人一樣思維的機器。”

[10] 厄拉科斯:沙丘星。老人星系的第三行星。

[11] 美琅脂:“香料精華”,是厄拉科斯獨有的作物。香料主要以其抗衰作用聞名於世。當小量食用時,會輕度成癮,如果一個標準體重七十公斤的人每天攝入兩克以上,就會重度成癮。穆阿迪布稱香料是自己預見能力的關鍵所在。公會宇航員也有類似的陳述。香料在帝國市場的價格非常昂貴,10克能賣到62萬宇宙索。

[12] 宇航公會:大聯合協定這個政治三足鼎的一足。在芭特勒聖戰後,公會創建了第二所身體-意志訓練學校(貝尼·傑瑟裏特)。宇航公會壟斷了太空旅行、貨運交通,以及星際銀行業務,所以帝國公曆又被稱為宇航公曆。

[13] 伊巴德之眼:因大量食用美琅脂而產生的特徵效應,人的眼白和眼球都會變成深藍色(表示對香料高度成癮)。

[14] 巴釐琴:一種九絃樂器,由奇特拉琴演變而來。以秋夕星的音階調製,通過撥動琴絃彈奏。是宮廷樂手最喜歡的樂器。

[15] 撲翼飛機:也作“撲翼機”,一種模仿鳥類飛行,靠拍擊雙翼控制飛行的飛行器。

[16] 獵殺鏢:一種浮空金屬製飛鏢武器,由人近程控制,是一種常見的暗殺工具。

[17] 夏胡魯:厄拉科斯的沙蟲。又稱“沙漠老人”“永恆老父”“沙漠老爺爺”。如果用特別的語調讀出“夏胡魯”這個詞,或用黑體字書寫時,它指的是弗雷曼人信奉的土地神。沙蟲可以長到非常大(有人在沙漠深處見過長達四百多米的沙蟲),而且壽命極長,除非被同類吞噬,或被水淹死(對沙蟲來説,水是劇毒之物)。厄拉科斯的香料多數是沙蟲活動的產物。

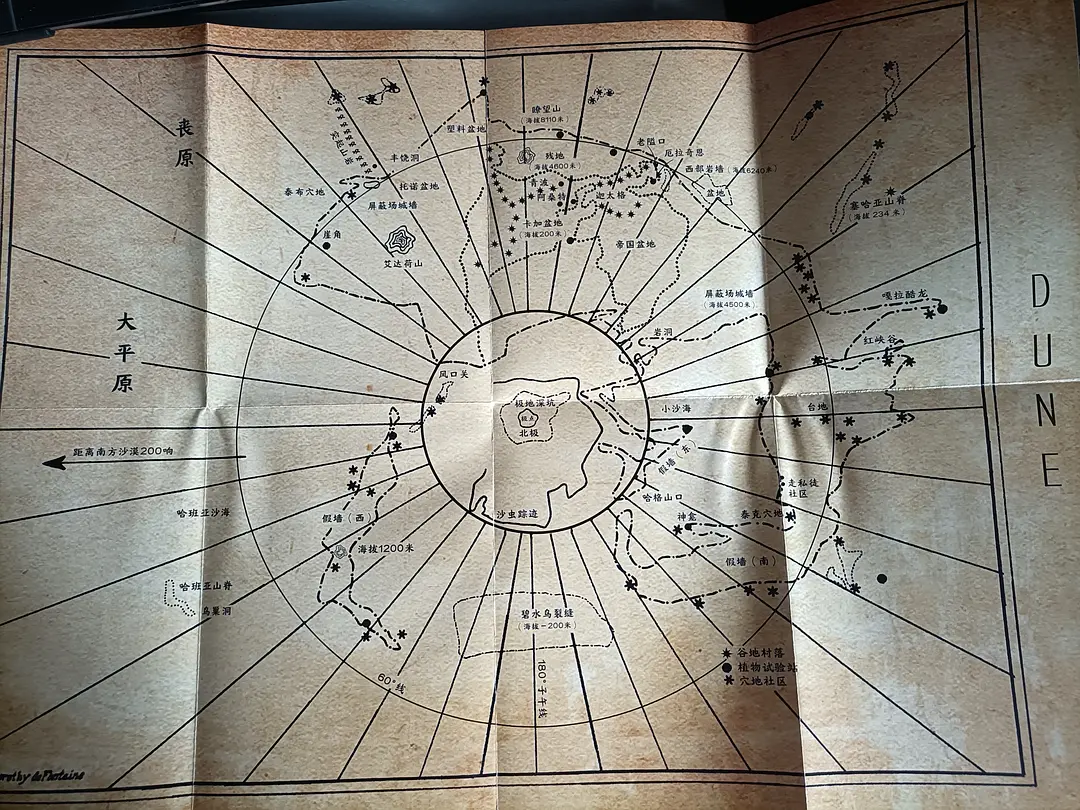

沙丘地圖