超級中學“虹吸”清北碩博惹非議, 更醒目的教育失衡卻被遮蔽了 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-10-28 22:30

✪ 龐聖民 | 北京大學社會學博士(文章發表時)

【導讀】近幾年,南方一些重點中學招聘大量清華北大碩博生的新聞屢屢吸引眼球,其中涉及的教育資源分配差異問題,引發了諸多討論。回顧歷史,20世紀90年代以來,社會結構與教育機會面臨全方位重組,1999年高校擴招,一定程度上緩解了高等教育的城鄉差異。但很多人發現,在重點中學制度以及課外培訓市場的拉扯之下,城鄉間高等教育差異以另一種方式繼續存在,且不斷擴大。本文基於調查數據分析,從總體上分析了城鄉教育不平等的演進過程。

作者認為,許多研究已注意到城鄉高等教育差異問題,但沒看到以重點中學制度為代表的再分配機制對教育資源的支配,也沒看到這種支配背後的市場力量的滲透。他研究發現,城鄉高等教育機會不平等始於小學升初中和初中升高中兩個階段,由後者產生的不平等尤為突出。其中,父輩受教育程度、户籍、重點中學等因素都有重要影響。

他發現,在引入市場機制——各種課外補習班後,重點初中和重點高中的城鄉子弟升學機會的基本格局倒是沒有明顯改變,但在非重點初中,城鎮子弟受益最多,他們更有條件獲得市場化教育資源,一定程度上彌補了非重點中學的短板,但也急劇擴大了他們與非重點初中農村子弟的教育不平等,這是城鄉高等教育機會差異的一個關鍵。

基於此,作者認為,要想縮小城鄉高等教育機會不平等,必須從縮小由初中升高中階段引發的教育不平等抓起,盡力提高農村地區普通初中的師資力量或者增加農村地區的重點中學數量。

本文原載《社會》2016年第5期,原題為“市場轉型、教育分流與中國城鄉高等教育機會不平等(1977-2008)——兼論重點中學制度是否應該為城鄉高等教育機會不平等買單”,文章有所編刪,請有需要的讀者參酌原文,文章僅作者本人觀點,供諸位思考。

市場轉型、教育分流與中國城鄉高等教育機會不平等(1977-2008)——兼論重點中學制度是否應該為城鄉高等教育機會不平等買單

▍ 導論:教育機會擴張是否必然促使教育公平?

教育擴張與教育機會均等之間的張力問題長久以來一直居於社會分層研究的核心位置。20世紀上半葉,西方國家工業化的蓬勃發展極大推動了這些國家高等教育規模的持續擴張。然而,這一擴張是否意味着教育機會均等化的到來,學者觀點並不一致。倫斯基和唐啓明認為,工業化的發展需要越來越多擁有專業知識和技能的人去擔任相應的職業位置,結果,不同階段的教育機會逐步擴張,導致所有羣體在教育分佈中均能獲益,在分佈上趨向均等。這一主張得到了鄧肯、豪澤和費瑟曼、布東等人經驗研究的支持。然而,梅爾在利用Logit模型對前述學者的研究進行檢驗後發現,教育擴張並沒有削弱家庭背景對上學機會的影響,教育分層是持久存在的。

拉夫特瑞和豪特將梅爾的研究進一步推進,利用愛爾蘭流動研究和拉姆康德拉研究的數據,再次證實教育機會的擴張並不必然促進教育機會的均等,只有在上層社會教育普及(universal)之後,中產階層和工人階層子弟的教育機會才會相對增加。盧卡斯在此基礎上進一步區分了教育進階(educational transitions)和學習軌跡(tracking)的不同,認為即使某一階段的教育機會飽和,優勢家庭依然會利用其優勢地位,在教育水平(quantitative)相似的情況下,確保其在教育質量(qualitative)方面的優勢。因此,高等教育的擴張並不必然意味着教育的均等化趨向。

西方學者關於教育分層的這一研究進路深刻影響了近十年來中國學者對高等教育不平等的分析。李春玲使用2005年1%全國人口調查數據的一個次數據集,分析了高等教育擴張對教育機會分佈的影響,發現大學擴招不僅沒有減少階層、民族和性別之間的教育機會差距,反而導致城鄉之間教育不平等的上升。之後,李春玲又使用全國抽樣(GSS2006、GSS2008、GSS2011)數據,系統考察了1940-2010年不同教育階段的城鄉教育機會,認為高中升大學階段並不是導致中國城鄉高等教育不平等的主要原因,初中升高中階段城鄉不平等的持續擴大才是造成農村子弟上大學相對下降的源頭。吳愈曉、王威海和葉曉陽則分別使用2008年“中國社會綜合調查數據”和2011年“首都高校發展狀況調查數據”進一步分析了這一不平等背後的機制,指出中學階段的教育分流應為高等教育的機會不平等負責,高等教育階段的分層只不過是中學階段的延續。

遺憾的是,雖然上述學者在分析中國城鄉高等教育機會不平等時,考慮到了中國的一些特殊背景,如户籍分割、教育分流對教育分層的影響,但他們或是未意識到這些作用機制乃是基於一個更大的制度背景,即教育領域再分配製度與市場制度的並存,或是意識到這樣一個背景,卻未能在其研究中有效組織起來。此外,他們考察的是重點中學制度對城鄉居民總體升學機會的影響,卻並未分析這一制度對城鎮子弟和農村子弟各自所產生的影響。其背後實則隱藏着一個強假定,即這一制度對城鎮子弟和農村子弟的邊際影響是相同的。然而,這一假定能否成立,讓人懷疑。

基於此,本文的研究策略是:一方面將教育領域的市場化納入研究框架,另一方面將重點中學制度與户籍進行交互。本文的核心關懷在於:為什麼在高校持續擴招的形勢下,城鄉高等教育不平等反而愈演愈烈?為了更深入探討高等教育機會不平等的形成邏輯,本文將小學和初中兩個階段的升學狀況也納入分析框架中。本文將具體回答以下問題:

(1)市場轉型在城鄉子弟教育機會不平等的日益加劇中扮演了何種角色?

(2)在這一過程中,重點中學制度發揮了怎樣的作用?

▍ 重點中學制度與城鄉高等教育機會不平等

重點中學制度本身是計劃經濟時代的產物,建立初衷是為了解決教育資源短缺與國家亟需在短時間內培養一批工業化人才之間的矛盾。1953年,教育部根據“辦重點中學”的指示,確定了首批重點中學一共194所,佔全國中學的4.4%。不過,這一制度在某一歷史時期遭到嚴重破壞,直到1977年才重新確立。與非重點中學相比,重點中學擁有更雄厚的師資力量,更充足的教育經費,更完善的教育配置和更多的學習交流機會,進而可以為學生提供更優越的學習環境,庇護學生在後續教育中勝出。

關於重點中學究竟是擴大還是縮小了城鄉高等教育不平等,存在激烈爭鳴。楊東平較早系統闡述了這一制度對社會開放性的威脅。通過對10個城市40所普通高中學生的問卷調查數據的分析,他發現,城市中上階層家庭的學生更多地集中在重點中學,而農村和低階層家庭的學生多在非重點中學,故此,他認為這一制度加劇了教育的城鄉差距、地區差距和階層差距,併成為阻礙社會流動,複製和凝固社會差距的制度。吳愈曉、王威海則使用CGSS 2008調查數據考察了重點中學制度對教育獲得的影響,認為家庭背景特別是父母社會經濟地位對子女高等教育機會獲得的影響是有限的,更主要是通過影響子女進入重點中學來實現的,因而,高等教育階段的教育分層在很大程度上是中學階段教育不平等的延續。葉曉陽最新的研究也證實了這一點。

但梁晨、李中清等人在對1952-2002年間北京大學和蘇州大學15萬名本科生的社會來源進行比較後認為,重點中學(特別是縣重點中學)通過為部分優秀農村子弟提供優質的教育機會,有助於縮小城鄉教育機會不平等。不過,這一觀點很快遭到應星、劉雲杉的質疑,他們的論據是:一方面,即便是重點中學,其內部也存在巨大差異,縣級重點所擁有的資源難以同大中城市的重點相比;另一方面,就縣重點中學本身而言,城鄉子弟也擁有不同的入學機會,優勢階層可以憑藉其在經濟、文化和政治等方面的優勢,確保其子女進入重點中學。因此,重點中學招生制度實際上是一次系統化的社會選擇與社會排斥。

本文認為,之所以存在上述爭鳴,關鍵在於缺乏一種總體性的視角,無論是理論分析還是經驗研究都過於表象化,既未看到重點中學背後表徵的是再分配體制對教育資源的支配,也未看到這種支配正在經歷市場機制的補充和滲透。在體制以外,一種新興的“課外補習班市場”(after-school class market),重新定義教育資源配置的規則。其次,既有研究不夠系統和深入,一方面,多數學者只關注了高中階段而忽視了初中階段的教育分層,而教育不平等很大程度上是一個連續過程;另一方面,雖有學者注意到了初中階段的教育分層對後續教育的影響,但未將户籍與教育分流統合起來考慮,即沒有區分那些就讀於重點中學和非重點中學的農村子弟或城鎮子弟之間的升學差異,因而也就無法精確揭示城鄉高等教育不平等的來源。基於此,本文力圖將重點中學制度(重點初中和重點高中)與户籍制度統合起來考慮,並納入市場轉型框架,以進一步探求城鄉高等教育機會不平等的成因。

▍ 市場轉型與城鄉高等教育機會不平等

1992年開啓的市場轉型,使國家逐漸從經濟、勞動、教育等諸領域中退出或部分退出。社會組織方式因此發生了重大變化,除政府機構、國有企業等組織外,各種外資企業、私營企業、非政府團體等新的法人組織也逐漸成為社會的重要構件。在有關市場轉型對中國社會結構的影響的研究中,維克多·尼提出市場機制會取代再分配機制的理論主張,認為市場的引入會使得權力的效能下降,教育將取代權力,成為支配社會分層的主要力量。然而,這一理論在提出伊始就遭到邊燕傑、謝宇和周雪光等人的挑戰,他們認為市場轉型是一個漸進的而非“休克式”的過程,教育—收入和權力—收入是一種張力而非替代關係,也就是説,再分配製度與市場制度將同時對中國社會結構產生影響。當本文將這一理論應用到教育領域時,結果同樣如此。

市場力量的穩固發展,使其逐步侵入教育事業(包括幼兒教育、初級教育、中等教育和高等教育)這個再分配製度原本異常堅固的領域,產生了兩個重大影響。一是體制內教育事業趨於市場化,主要表現為高等學校收費。1989年、1994年、1997年國家教委三個文件的連續公佈,標誌着“免費上大學”加“人民助學金”的資助政策已經一去不復返,上學所需的各種費用不再由政府完全包攬,而主要由家庭承擔。二是體制外“課外補習班市場”的興起。自20世紀90年代初北京出現第一批民辦中小幼學校和教育輔導機構開始,課外輔導機構的發展便進入了一個迅速擴張期。據推測,2010年中國教育培訓市場的潛在市場規模有3000億元,未來5-10年,這一規模還將達到5000億元。這些教育培訓機構從小學覆蓋到大學,在重點學校之外,提供了一種新的優質教育資源獲取渠道。既有研究往往只關注到了教育領域第一個方面的變化,試圖從資源稀釋或理性選擇的角度來分析教育成本上升對家庭教育決策的影響,卻很少注意到第二個方面的變化。

“課外補習班市場”通過在師資和學生之間建立一種橫向的貨幣聯繫,使得優秀的師資成為所有人都可以購買的服務。由此,它重新定義了教育資源的配置規則,並可能重塑未來中國的教育分層格局。本文的關懷在於,誰將在這一轉變中獲益或受損?“課外補習班市場”主要分佈於城市地區,收取的學費也較高,故而將很多農村子弟特別是來自貧苦家庭的農村子弟排斥在這一市場之外。而城鎮子弟可以憑藉其相對優越的經濟條件和便利的地理位置,享受這一體制外的優質教育資源。另一方面,重點中學憑藉地方政府穩定而充足的財政撥款,只收取較低的學雜費,而且由於國家的統籌安排,無論在市區還是縣城均有分佈,因此,對於農村子弟來説,它是可得的,受教育市場化影響也較小。所以,本文認為,重點中學制度可以在一定程度上抵銷市場化對教育事業的滲透,對就讀於其中的農村子弟起到庇護作用。因此,市場轉型衝擊的將主要是那些就讀於非重點中學的城鄉子弟,並顯著加劇兩者之間升學機會的不平等,而不會擴大那些就讀於重點中學的城鄉子弟間的升學差距。基於此,本文提出以下假設。

假設1:市場轉型將顯著擴大就讀於非重點中學的城鄉子弟間升學機會的不平等;

假設1a:市場轉型將顯著擴大就讀於非重點初中的城鄉子弟間升學機會的不平等;

假設1b:市場轉型將顯著擴大就讀於非重點高中的城鄉子弟間升學機會的不平等;

假設2:市場轉型不會顯著加劇就讀於重點中學的城鄉子弟間升學機會的不平等;

假設2a:市場轉型不會顯著加劇就讀於重點初中的城鄉子弟間升學機會的不平等;

假設2b:市場轉型不會顯著加劇就讀於重點高中的城鄉子弟間升學機會的不平等。

▍ 研究介紹

(一)數據來源

本文數據來自2008年“中國綜合社會調查”(CGSS 2008)。之所以選擇CGSS 2008,是因為該調查詳細詢問了被訪者的教育經歷信息,比如被訪者每一階段的受教育時間、受教育程度、學校等級等,同時這一數據兼顧城市和農村樣本,並詢問了被訪者農轉非的具體時間,因而有助於準確測量教育分流對城鄉子弟的影響。具體説來,該調查以2005年1%人口抽樣調查數據為抽樣框,在全國28個省、直轄市、自治區(不包括青海、西藏和新疆)的城鄉範圍內採用分層的四階段PPS不等概率系統抽樣,最終獲得農村有效樣本量2018人,城市有效樣本量3982人。

(二)變量介紹

1. 因變量

包括對三個階段教育機會不平等的測量。所有上過小學的人是否考上初中,所有上過初中的人是否考上高中(包括普通高中和職業高中)和所有上過高中的人是否考上大學。本文根據CGSS 2008中有關個人教育經歷信息,即在某一階段畢業後是否進入下一階段的學習來判斷被訪者是否考上中學或大學。考上為1,否則為0。

2. 核心自變量

教育分流。包括初中階段和高中階段的教育分流。市場轉型。1992年開啓的市場改革對教育事業的發展產生了深遠影響,它在體制內的學校之外,培育了一個嶄新的“課外補習班市場”。入學前户籍。相比於居住地,城鄉身份可以更好地反應中國社會的二元結構特徵(應星、劉雲杉,2015)。CGSS 2008詳細詢問了被訪者的户籍信息,包括直轄市城區户口、省會城市城區户口、地級市城區户口、縣級市城區户口、集鎮或自理糧户口、農村户口和軍籍。

3. 控制變量

父親職業地位。本文使用14歲時被訪者父親職業地位來測量家庭經濟地位。父親受教育程度。CGSS 2008詢問了被訪者父親的最高教育文憑。歷年招生數。本文使用不同教育階段的歷年招生數來控制教育擴張的影響。民族。不同民族在高等教育機會分佈中擁有不同的錄取政策。性別。性別是影響教育獲得的重要因素。男性為1,女性為0。

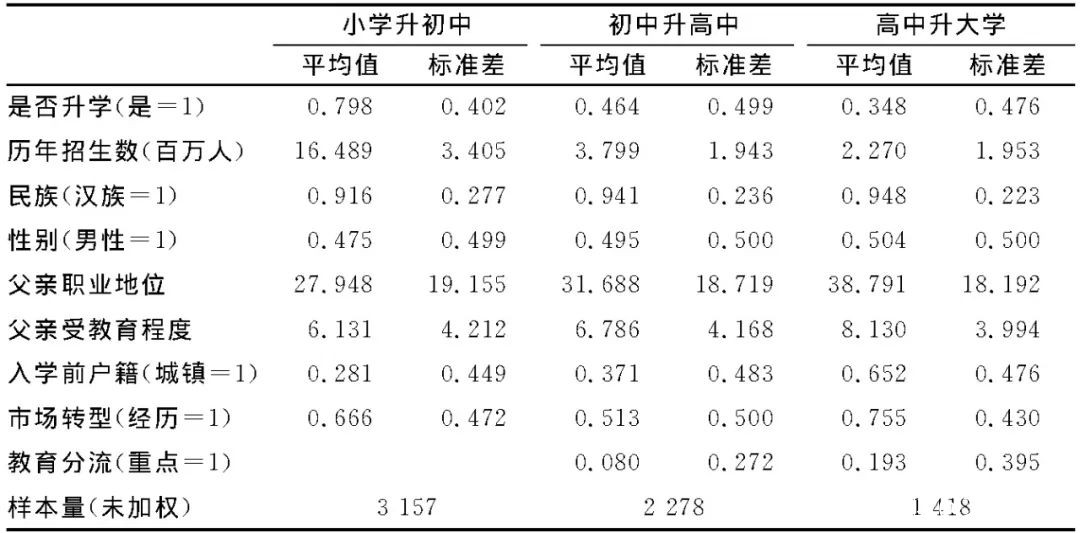

表1 變量的描述性統計

注:表中數據已加權。

(三)統計模型

梅爾在1981年的一篇論文中,指出用Logistic模型可以控制不同年齡組教育機會邊際分佈的影響,從而更真實地反應教育分層狀況,之後被學者們廣泛採用。本文對這一模型進行略微改進,除家庭背景外,還引入户籍、教育分流等變量。模型如下。

其中Pi表示第i個個體升上大學的概率,λ表示常數,Xs表示第s個變量,λs為Xs對應的係數。

▍ 城鄉教育差異的關鍵因素究竟是什麼?

(一)城鄉教育機會不平等的基本描述

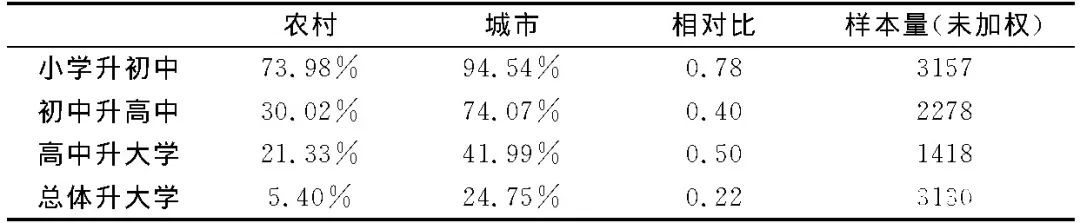

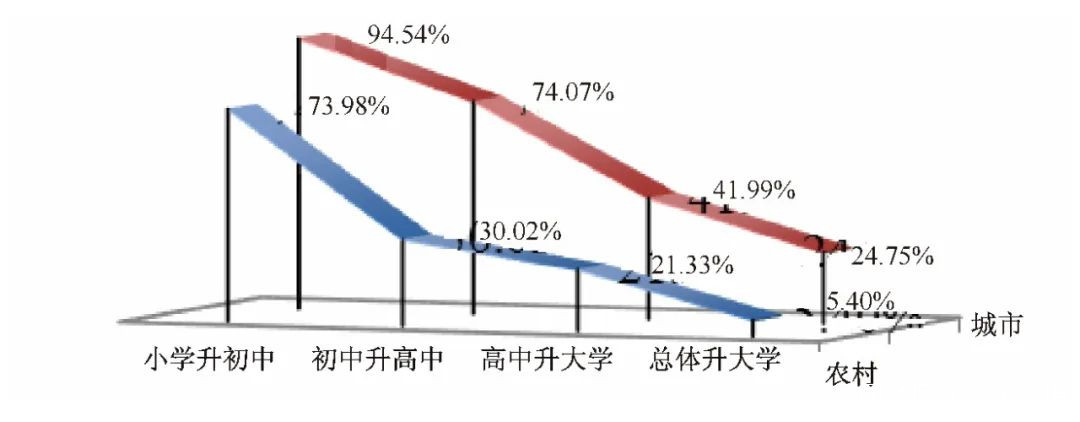

表2描述了城鄉子弟在不同教育階段的升學比例。可以發現,農村子弟最終升入大學的機會要遠低於城鎮子弟,僅為後者的約1/5。然而,在高中階段,農村子弟的升學機會則佔到城鎮子弟的1/2。因此,大學中農村子弟比例偏低並非完全由高中升大學階段的教育篩選造成。繼續觀察初中升高中階段的教育進階會發現,農村子弟的升學處境更糟糕,其升學比例僅佔城鎮子弟的2/5,而絕對差距則達到44.1%。小學階段差距不大,兩者差距不到1/4。因此,本文認為,城鄉高等教育入學機會的不平等並非完全由某一階段造成,而是逐級教育篩選的結果。在這一過程中,初中升高中階段的貢獻最大。為便於直觀觀察城鄉子弟教育機會不平等的概況,本文將表2繪製成圖1。

表2 不同教育階段的升學比例

圖1 城鄉居民的教育進階

(二)市場轉型與城鄉教育機會不平等

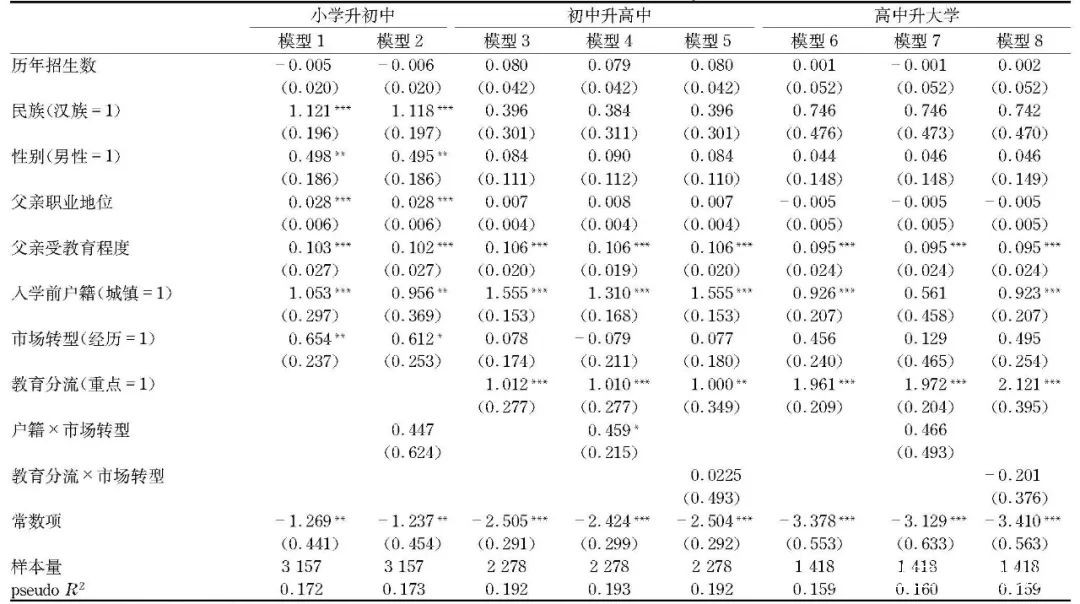

表2和圖1雖然增進了本文關於城鄉高等教育機會不平等形成軌跡的基本知識,但它並沒有解釋這一軌跡是如何形成的。為此,本文建構了城鄉高等教育不平等的二元Logit模型,以期回答這一問題(見表3)。

表3中的模型1和模型2展示了控制歷年招生人數後,小學升初中階段的升學機制。由模型1可知,初中入學機會存在顯著的民族、性別和家庭背景差異。具體説來,在控制其他變量後,漢族升入初中的機會約是少數民族的3.05倍(exp[1.121]),男性升入初中的機會約是女性的1.65倍(exp[0.498])。對不同家庭背景的人來説,父親職業地位每提高一個單位,升入初中的機會提高2.81%;父親受教育程度每提高一年,子女升學機會提高10.7%。户籍和市場轉型亦顯著影響人們的升學機會。具體説來,在控制其他變量後,城鎮居民升入初中的機會大約是農村子弟的2.9倍(exp[1.053]),小學階段經歷市場轉型的人升入初中的機會是那些未經歷市場轉型的人的1.84倍(exp[0.654])。模型2在模型1基礎上引入户籍與市場轉型的交互變量,結果不顯著,説明市場轉型並沒有加劇城鄉子弟在小學升初中階段的機會不平等。

表3 城鄉高等教育不平等的二元Logit模型

模型3、模型4和模型5展示了控制歷年招生人數後,初中升高中階段的升學機制。在這一階段,只有父親受教育程度、户籍和教育分流三個變量顯著。具體説來,父親受教育程度每提高一年,升入高中的機會便提高11.1%;城鎮子弟相對於農村子弟的升學優勢由小學階段的2.9倍極劇膨脹至4.7倍(exp[1.555]);而就讀於重點初中的人升入高中的機會達至就讀於非重點初中的人的2.75倍(exp[1.012])。模型4引入户籍與市場轉型的交互變量,結果正向顯著,説明市場轉型顯著擴張了城鄉子弟間初中升學機會的不平等。具體説來,在市場轉型前,城鎮子弟升入初中的機會為農村子弟的3.7倍(exp[1.310]),而在轉型後,這一優勢擴張至5.86倍(exp[1.310+0.459])。因此,模型3之所以觀察到市場轉型不顯著,很有可能是由於這一變量對城鄉子弟間影響效果的方向不同而中和所致。模型5引入重點中學與市場轉型的交互變量,結果不顯著,説明市場轉型並沒有削弱重點初中對人們升學的庇護作用。

模型6、模型7和模型8展示了控制歷年招生人數後,高中升大學階段的升學機制。由模型6可知,父親受教育程度、户籍和重點中學對人們升學繼續發揮着強大影響。父親受教育程度每提高大約一年,子女升入高中機會提高10.0%(exp[0.095]);城鎮子弟升入高中機會達至農村子弟的2.52倍(exp[0.926]);而就讀於重點中學的居民的升學優勢相較於非重點中學則由初中階段的2.75倍猛烈增至7.11倍。由此可見,高中階段重點學校制度的庇護作用是十分有力的。模型7在模型6基礎上引入户籍與市場轉型的交互效應,變量不顯著,説明市場轉型並未強化城鎮子弟由高中升入大學的機會優勢。模型8估計了重點高中與市場轉型的交互變量,負向不顯著,説明市場轉型並沒有顯著削弱重點高中對人們的庇護作用。

研究還發現,民族、性別和父親職業地位對人們升學的影響主要發生在小學升初中階段,而父親受教育程度、户籍和重點中學則在各個升學階段始終保持着強大影響。在諸多變量中,重點中學在高中階段的庇護作用尤為明顯,是否在重點中學就讀,直接導致城鄉居民升學機會的相對差距達至7倍。市場轉型對城鄉教育不平等格局的影響則主要發生在初中升高中階段,這一轉型極大擴張了城鄉子弟間教育機會的不平等,致使城鄉間教育差距達至近6倍。

本節的分析揭示了不同階段城鄉教育不平等的形成機制,特別是由於捕捉到市場轉型和教育分流是陡然加劇中學教育不平等的兩個最主要變量,進一步深化了本文對近年來城鄉教育不平等迅速擴大的解釋。但此處的分析仍顯粗糙,因為它尚未拆解户籍、教育分流與市場轉型三者之間的絞合,因而也就無法揭示就讀於不同類型學校的城鎮子弟或農村子弟各自是如何應對教育市場轉型的。

(三)教育分流與城鄉教育機會不平等

為更好揭示城鄉高等教育不平等形成的深層機制,本文將城鄉教育分化的主要階段——中學階段——予以單獨分析,並進一步控制教育分流,以拆解教育分流與户籍之間的糾葛,進而揭示究竟是何種屬性的城鎮子弟和農村子弟的亞羣體直接加劇了近年來城鄉高等教育機會的不平等。

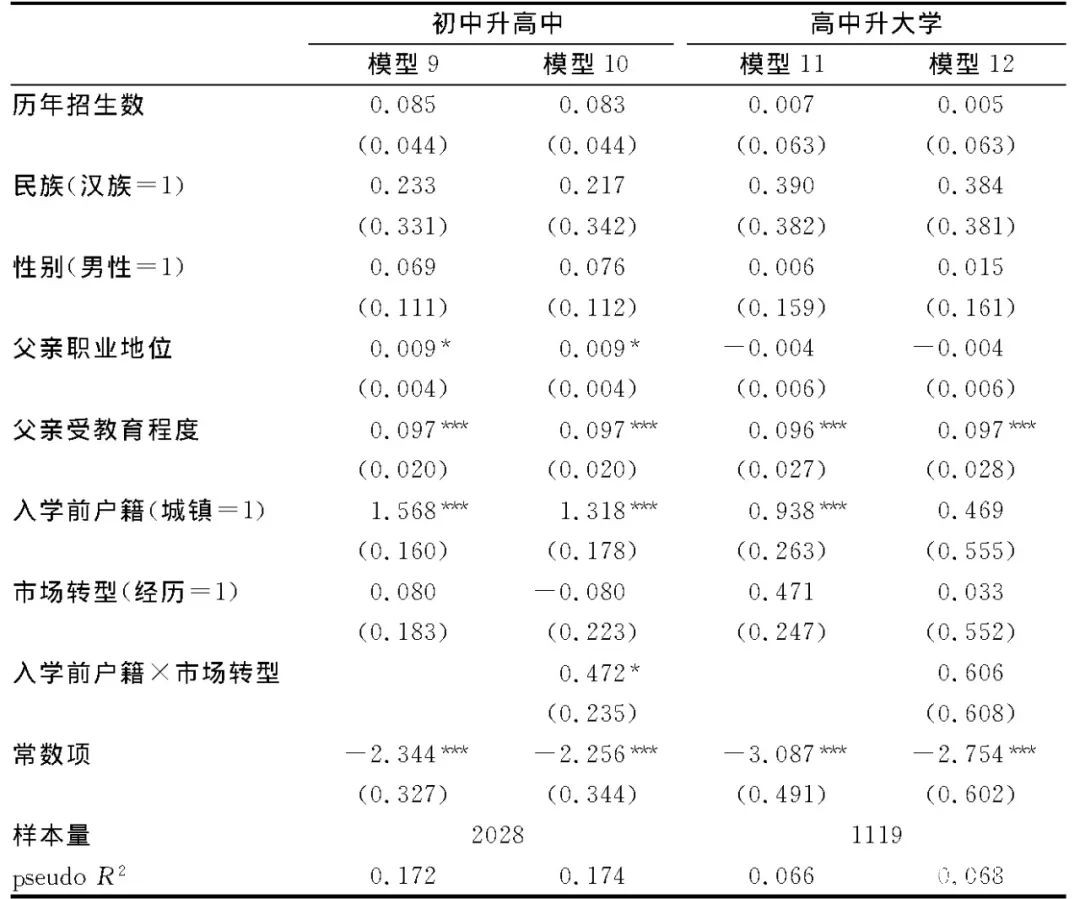

表4報告了市場轉型對就讀於非重點中學的城鄉子弟升學機會的影響。模型10表明,户籍與市場轉型的交互變量顯著,説明在初中升高中階段,市場轉型顯著擴大了就讀於非重點初中的城鄉子弟間的入學機會的不平等。具體説來,市場轉型前,就讀於非重點初中的城鎮子弟升入高中機會是農村子弟的3.74倍(exp[1.318]),轉型後這一優勢擴張至5.99倍(exp[1.318+0.472])。假設1a得到支持。模型12顯示,户籍與市場轉型的交互變量不顯著,説明高中升大學階段,市場轉型並未顯著加劇就讀於非重點高中的城鄉子弟間升學機會的不平等。假設1b得到否定。因此,市場轉型主要衝擊的是那些就讀於非重點初中而非非重點高中的城鄉子弟。

表4 非重點中學與城鄉教育機會不平等的二元Logit迴歸模型

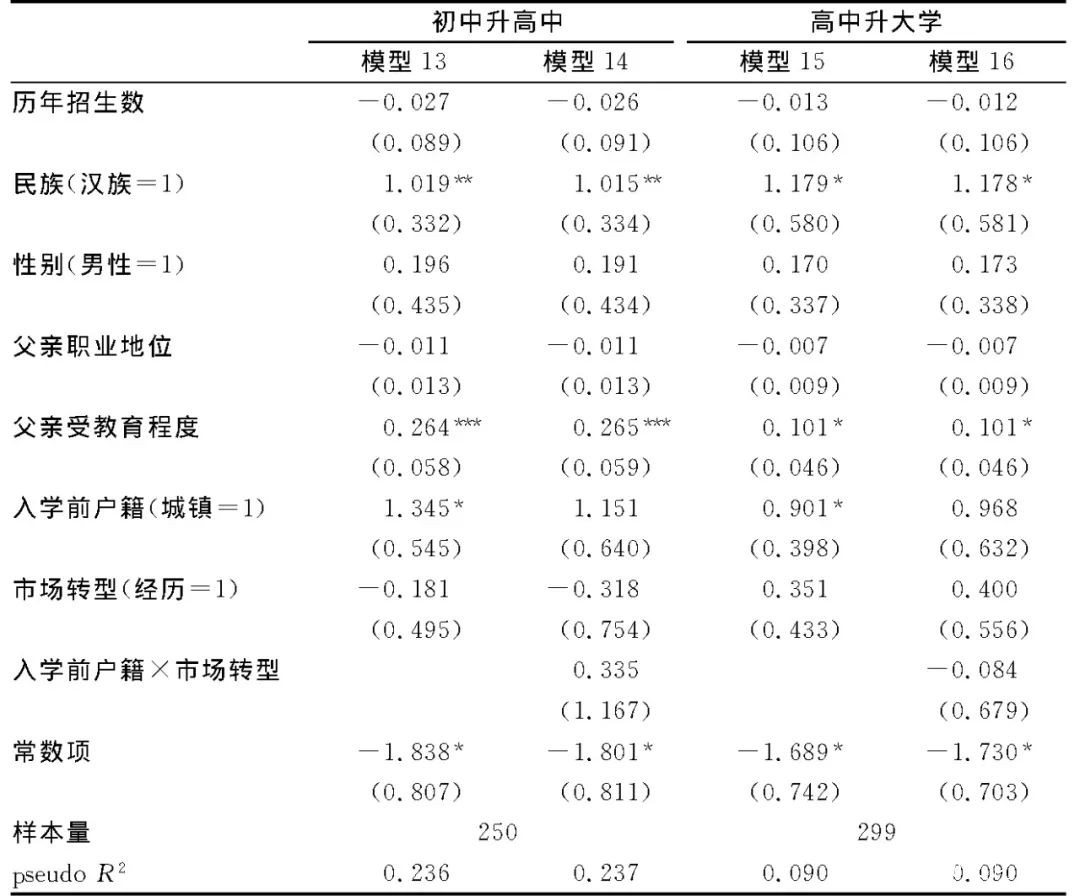

表5報告了市場轉型對就讀於重點中學的城鄉子弟升學機會的影響。模型14表明,户籍與市場轉型的交互變量不顯著,説明市場轉型前後,就讀於重點初中的城鄉子弟間升入高中的機會沒有顯著差異。假設2a得到支持。由模型16可知,户籍與市場轉型的交互變量負向不顯著,説明市場轉型不僅沒有擴大就讀於重點高中的城鄉子弟間升學機會的不平等,甚至有縮小的衝動,儘管這一態勢並不顯著。假設2b得到支持。

表5 重點中學與城鄉教育機會不平等的二元Logit迴歸模型

綜上,在四類高中候選人和四類大學候選人中,市場轉型的最大受益者是就讀於非重點初中的城鎮子弟,而就讀於非重點高中的城鄉子弟受影響較小。另外,就讀於重點中學的城鎮子弟始終擁有更高的升學概率,未受到市場轉型的顯著影響。這支持了本文前面的假設,即市場轉型主要補充和滲透的是再分配體制比較弱的學校。

▍ 誰應該為城鄉高等教育不平等買單?

關於高考擴招與城鄉高等教育不平等之間的關係問題,國內學者做了大量相關研究,這些研究最後的結論基本相同,認為高等教育不平等並非主要由高中升學階段造成,而是教育進階過程中逐級篩選的結果。在早期教育階段,那些具有優勢資源的家庭利用自身的經濟資本、文化資本或社會資本,推動子女進入重點中學,從而獲取更優質的教育機會,這種機會助力他們在後續的教育進階中繼續勝出,最終促成了高等教育機會的不平等。然而,雖然這些學者意識到了重點中學對教育分層的影響,但他們或者缺乏經驗資料來支撐自己觀點,或者只關注到了高中階段的教育分流,或者忽略了教育市場化對教育分層的影響,因而缺乏一種總體性視角下的系統分析。

本文認為,重點中學制度本身是計劃經濟時代的產物,表徵的是再分配體制對教育領域的支配,而1992年開啓的市場轉型,則表徵了市場制度對再分配體制支配地位的動搖。它是要拋開重點中學制度,建立一種新的優質教育資源獲取渠道——“課外補習班市場”。在這裏,獲取教育資源所遵循的準則是“市場至上”而非“績能主義”,只要你擔負得起收費,就可以獲取這種資源。因此,重點中學和課外補習班的背後實則是兩種制度的較量。基於此,本文提出了兩組共四個假設來檢驗這一猜想。

使用2008年“中國綜合社會調查”數據,利用梅爾模型,本研究對上述假設進行了檢驗。結果表明,城鄉高等教育不平等並非由高中階段形成,而主要肇始於初中升學階段和高中升學階段。

另外,本文發現,在所有中學候選人和大學候選人中,市場轉型的最大受益者是就讀於非重點初中的城鎮子弟,正是這一羣體相對於就讀於非重點初中的農村子弟升學優勢的顯著提高,急劇擴大了高中階段城鄉子弟間入學機會的不平等,進而造成在後續升學階段雖然高等教育一再擴招,城鄉居民間大學入學機會的差距卻不斷擴大。

相反,就讀於重點初中和重點高中的城鄉子弟升學機會的基本格局,在市場轉型以後並未顯著改變。因此,本文認為,重點學校制度確實可以較好地庇護農村子弟,免於市場化對城鄉教育不平等的撕裂。另外,在高中階段,即便那些就讀於非重點學校的城鄉子弟間升學機會的不平等在市場轉型以後也並未顯著加劇,這一點與本文的假設不同。這可能是由於“課外補習班市場”並不足以彌補城鄉子弟在初中階段教育分層後引起的高中學習能力的差異,也可能是因為高中階段絕大多數學校的學生在校時間更長,因而減少了參加課外補習班的時間,降低了體制外教育市場的影響所致。

因此,在教育的逐級進階過程中,我們必須對由初中升高中引起的城鄉教育不平等引起重視,特別是在“課外補習班市場”日益壯大,併為大眾普遍認可的情勢下,優質的師資與貨幣之間的兑換率將愈加密集,那些既沒有足夠的能力進入重點中學,又沒有足夠的財力購買優質師資的弱勢階層子弟,將很容易被排斥在大學乃至現代化結構之外。

更為嚴重的問題在於,由於“課外補習班市場”主要分佈於城市地區,極少分佈在郊區或農村,因此,它以一種結構性排斥的方式降低了農村子弟享受這一體制外優質教育資源的可能性,進而可能結構性地改變他們在未來的教育攀爬路徑。特別是在九年義務教育日益普及、小學升初中日益飽和的情勢下,農村子弟在高中入學機會上面臨的這一處境將更加明顯。

所以,本文認為,要想縮小城鄉高等教育機會不平等,必須從縮小由初中升高中階段引發的教育不平等抓起,盡力提高農村地區普通初中的師資力量或增加農村地區的重點中學數量,進而縮小與城鎮地區初級中學的教育差距。同時,地方政府應鼓勵本地課外輔導機構的發展或引導城市地區課外輔導機構向農村發展,使農村的孩子有更多的機會接受好的教育。如此,才能使人人都有接受優質教育的可能,才能在家庭背景以外,最大限度地縮小農村子弟與其城鎮同齡人在高等教育上的不平等。

本文原載《社會》2016年第5期,原題為“市場轉型、教育分流與中國城鄉高等教育機會不平等(1977-2008)——兼論重點中學制度是否應該為城鄉高等教育機會不平等買單” ,文章有所編刪,請有需要的讀者參酌原文。 歡迎個人分享,媒體轉載請 聯繫版權方。