我們不能容忍台獨,是因為只有統一才是中國_風聞

观视频工作室-观视频工作室官方账号-理性观世界,自信看中国!2021-10-29 16:41

文 | 江湄

分久何以必合?中國為何總是走向統一

觀眾朋友們好,我是江湄。我們是否會問一問自己,為什麼我們那麼不能容忍“台獨”、“港獨”、“疆獨”、“藏獨”?僅僅是出於現實國家利益的考慮嗎?當然是,但又不完全是。

對於我來説,“台獨”、“港獨”、“疆獨”、“藏獨”等等分裂中國的想法和勢力,觸犯了我的價值觀,我內心中一種關於中國的理想,這種價值觀、這種國家理想,來自於中國文化的“大一統”觀念,以“一統”為大,中國應該是完整的,統一的,不同民族、不同文化和不同宗教可以“和而不同”地並存在一起,就像《中庸》説的那樣,“萬物並育而不相害,道並行而不相悖。”

這是一種“天下主義”的國家理想。自古以來,中國這個國家,它的立國原理,它的正當性、合法性,不是一個民族建立一個國家的“民族主義”,而是“天下主義”。

中國的正統性來自於統一

十到十三世紀,宋、遼、金、西夏、蒙古,南北對峙長達三百年,但分久必合,中華世界重新走向了統一,而且,正如王夫之所説,自宋朝之後,只有改朝換代,再也沒有分裂了,合而不再分。

按照“唐宋變革論”或“宋代近世説”,自宋代起,中國的資本主義發展起來,民族主義勃興,依據所謂的“歷史規律”,本應該走向單一的漢族民族國家,但這一歷史進程被蒙古帝國打斷了,以致中國至今還沒有從一個前現代的帝國轉化為現代的民族國家,難道中國必須也應當分裂為一個一個的民族國家嗎?“中國”就只能是一個漢族國家像宋朝那樣嗎?這是中國歷史的宿命嗎?當然不是!

我們要知道,整個中國歷史、中國文化,自漢代以來,甚至自戰國以來,主導性的價值觀、歷史觀就是“大一統”,就是“天下主義”。

在十到十三世紀,儘管遼、西夏、金、元作為少數民族建立的政權具有了強烈的民族自覺意識——這種民族自覺意識,其實更準確地説,就是自己雖非漢族也能當中國之主的意識,同時,宋朝人也大講“華夷之辨”,但是,這個時代,主導性的歷史觀、價值觀仍然是“大一統”、是“天下一家”,而不是一些中外學者所説的一個民族建立一個國家的民族主義和國族意識。各國的統治者和士大夫階級,仍然和我們一樣,把分裂和對峙看作是歷史的變態,把天下一統當作歷史的常態。

統一是古代各王朝的共同追求

首先,北方民族建立的所謂“征服王朝”——遼、西夏、金、元,他們之所以對漢族政權的宋朝構成極大的威脅,那是因為他們都要成為中國,他們把爭當中國之主作為自己的奮鬥目標,而不是把民族獨立作為目標。遼、金、元包括以後的清朝作為“征服王朝”,其實是以“征服”為方式加入、融入中國之中。他們自居自稱“中國”,積極與漢族王朝爭奪正統,他們對於“大一統”的強烈熱情和動力,都是明證。

先説説契丹族遼朝的情況。一個年輕學者,林鵠寫的一本書《南望——遼前期政治史》就指出,契丹族崛起之時正當唐末五代,當時中原戰亂,北方草原上的回鶻帝國也衰亡了,在這個時候,遼太祖耶律阿保機本來有兩個選擇,一是北上草原,延續突厥、回鶻汗國的所謂內亞遊牧帝國傳統,一是南下逐鹿中原,成為中國王朝,阿保機顯然選擇了後者。

而這一南向爭奪中國之主的歷史發展道路,是耶律阿保機之後歷代契丹君主都繼承的路線。前面我們講過,大契丹國遼朝實行多元治理體系,實行南北面官制,但是,我們要看到,這所謂的“二元體制”,究其實質,是在中原式君主官僚體制下對草原部族組織的容納。也就是説,在遼朝體制中,漢式的中央集權君主官僚體制和農業經濟佔據着主導地位。

因此,大契丹國遼朝絕對不是日本學者島田正郎所説的那樣,是一個自外於中國的“胡族國家”,恰恰相反,它列之於“二十四史”而無愧,是中國史的重要部分。

遼朝的中國認同

1004年,遼聖宗與宋真宗訂立澶淵之盟,就在遼聖宗之後即位的是遼興宗,他在位時間(1031-1055)大致相當於宋仁宗時期。正是在遼興宗時期,遼朝出土的很多文獻和考古發現的碑誌墓刻都顯示,遼朝人已經紛紛自稱“中國”。遼興宗重熙七年,這一年,正是元昊建立西夏王朝的那一年,遼興宗給進士考試出了這樣一道題目:《有傳國寶者為正統賦》,當年遼朝從後晉那裏得了傳國玉璽,興宗就想根據這點與宋朝一爭正統。等到遼道宗以後,遼道宗相當於宋神宗統治時期,遼朝自稱中國“正統”的史料更是頻繁出現。據南宋人洪皓《松漠紀聞》記載,他説,一位大臣為遼道宗講解《論語》,就講到“北辰居其所而眾星拱之”這一句,北辰就是北極星,講到這一句的時候,遼道宗就説出了這麼一句話:我聽説呀,北極之下就是中國,我們國家那就是這塊地呀。“吾聞北極之下為中國,此豈其地邪?”這個故事很能説明遼朝的自我認同。

再説説女真族的金朝。金朝第四代君主海陵王在中國歷史上那是一個有名的暴君,但他胸懷大志,一心想一統天下,成為中國正統帝王。就是他,把金朝的首都從會寧(今哈爾濱阿城區)遷到了燕京(今北京)。據金朝,稍等一下,但他胸懷大志,一心想一統天下,成為中國正統帝王。就是他,把金朝的首都從會寧(今哈爾濱阿城區)遷到了燕京(今北京)。據金史記載,海陵王經常對大家説一句話,説,天下一家,然後我才能成為真正的正統帝王。正是有了這樣的動機,他才悍然發動了對南宋的戰爭。他要發動戰爭的時候,當時的尚書令是一個女真族人,就對海陵王提出了堅決的反對意見,他就大罵這個尚書令説:“自古帝王混一天下,然後可為正統。你這個年老昏庸的傢伙當然不知道這個道理了。結果我們都知道,海陵王好大喜功,暴虐激進,他試圖征服南宋的戰爭失敗了,他自己也被殺身亡。

金人對中國“正統”的爭奪

等到了金章宗時代,金章宗不止一次和羣臣們討論金朝德運的問題,最後確定,金朝繼承並取代火德的宋朝而為“土德”,金朝就以這種方式正式宣告自己成為宋朝的繼承者,這意味着,儘管沒有能實際滅掉南宋,但是,也要在名義上把正統從南宋手中奪過來!關於這次金朝與南宋爭奪正統的事情,金朝滅亡之後,一位北方的儒士修端他是這樣説的:金章宗繼承了海陵王的志向,一心想一統天下,他曾經説過:朕聽海陵王説,我國家雖接受四方朝貢,但宋朝仍然在江南一隅苟延殘喘,這不就成了天下兩家嗎?這怎麼能行呢?在金章宗看來,統一天下簡直是金朝皇帝肩負的歷史使命,可是當時金朝根本沒有這個實力,不可能徹底地吞掉南宋,金章宗也不想打仗,於是大臣們就出主意説,咱們金朝早就滅了他宋朝,得了正統了,既然咱們已經是正統了,那就不用再為這個和南宋打仗了。所以説,金章宗的爭正統,是金朝無法完成事實上的“大一統”,就去完成名義上的“大一統”!

再説説元朝的情況。自成吉思汗到蒙哥汗的五十年間(1206-1260),蒙古統治者確實不太能接受中原漢地文化,但到了忽必烈,他在一羣北方儒士的教育下對中原文化掌握日深,深刻意識到要想建立穩固的統治,就必須接受中原的政治制度和文化。1260年,忽必烈藉助中原的人力物力,奪取了大蒙古國的汗位,建元中統,又於1271年,把“大蒙古國”國號改為“大元”,建立了元朝。

元朝統一的“中國”性

建國號為大元的詔書是這麼説的:我們接受天命,擁有四海,即將統一天下,作為唐虞夏商周秦漢隋唐等中國正統王朝的繼承者,我們王朝必須有一個美名。秦漢國號,不過是帝王興起之地的地名,隋唐國號,是帝王一開始受封的地方,都不好,都不符合“天下為公”的大義。我太祖聖武皇帝,也就是成吉思汗,接受天命而興起於北方,如今我們已經取得了超過以往任何一個朝代的功業,那就取聖如今我們已經取得了超過以往任何一個朝代的功業,那就取《易經》“大哉乾元”之義,建國號為“大元”,意思就是包容萬有,仁愛萬物。從這個詔書中,我們可以看到,當大蒙古國成為元朝,就意味着這個蒙古族建立的國家成了一代中國王朝。1267年,投降的南宋將領劉整入朝覲見忽必烈,他對忽必烈説:自古帝王,只有做到四海一家,天下一統,才能真正算作正統王朝。現在我朝已經有了天下的十分之七、八了,我們何必要讓不堪一擊的南宋還在那裏苟延殘喘呢,那不是自己放棄了正統地位嘛!這一下子就説到了忽必烈的心坎裏,使他終於下定決心伐宋。可以説,忽必烈繼承並實現了海陵王的遺志,作為“夷狄之君”而完成了“大一統”的偉業,終於成為中國正統帝王,這在中國歷史上是開天闢地的。

最後,我們來談談怎麼理解宋朝人尤其是南宋人大講的“華夷之辨”,這就是漢族民族主義嗎?是建立一個漢族民族國家的“國族”意識嗎?以前的研究者總是強調“華夷之辨”與現代的民族主義怎麼怎麼相同,那我們現在就來看看它們之間有什麼重大的不同吧!

宋人“華夷之辨”實質是追求“天下秩序”

宋人強調“華夷之辨”,簡而言之,就是在文化上要清除夷狄的污染,也不要去向夷狄輸出文明也就是所謂的“以夏變夷”;在政治上,堅決要把夷狄排斥於中國之外,也不試圖要使夷狄臣服。總之,就是石介在《中國論》中所説的:“四夷處四夷,中國處中國,各不相亂,如斯而已矣,則中國中國也,四夷四夷也!”這種“華夷之辨”看起來確實是有幾分民族主義的意思,一個民族一個國家嘛,但“華夷之辨”與現代民族主義、國族觀念最根本的不同在於,嚴辨“華”與“夷”,其最終目的是為了恢復中華在中心、四夷在周邊,中華領導四夷、四夷服從中華的傳統天下秩序,而絕對不是要建立一個漢族的民族國家!然後還要跟四夷建立的國家平等,那是不可能的。大家看,石介在慶曆新政中非常興奮,就寫了一首《慶曆聖德頌》,他的理想是“四夷走馬,墜鐙遣策。交相告語,皇帝神武。解兵修貢,永為屬國。”你看這話説的,我們不難明白,宋人大講“嚴華夷之辨”,針對的就是當時他們認為天下的“不正常”的狀態:契丹遼朝居然與“中國”南宋契丹遼朝居然與“中國”南北對峙,並稱天子;女真金朝後來甚至入主中原,“中國”還要反向朝貢,簡直是不勝屈辱。

宋人在講“華夷之辨”的同時,還講正統論和道統論,如果我們把正統論道統論,和華夷之辨放在一塊兒看,我們就能明白,宋代思想家非但沒有所謂的“國族意識”,而且還為新的“大一統”準備了思想條件。下面,我就以以朱熹為例來講一講宋人的正統論和道統論。

理學追求的“正統”來源於統一

和海陵王、忽必烈一樣,朱熹是把統一天下的政治功業作為“正統”的標準:在《朱子語類》裏面,有這樣一句話:“只天下為一,佇候朝覲在《朱子語類》裏面,有這樣一句話:“只天下為一,諸侯朝覲,獄訟皆歸,也就是説只要天下統一,所有的政令皆歸於中央,那便是得正統。其有正不正,又是隨他做,如何恁地論!”至於呢,他的政策他的做法正不正確,是不是合於道義,那是由人做出來的嘛,我們不能根據這個論正統。

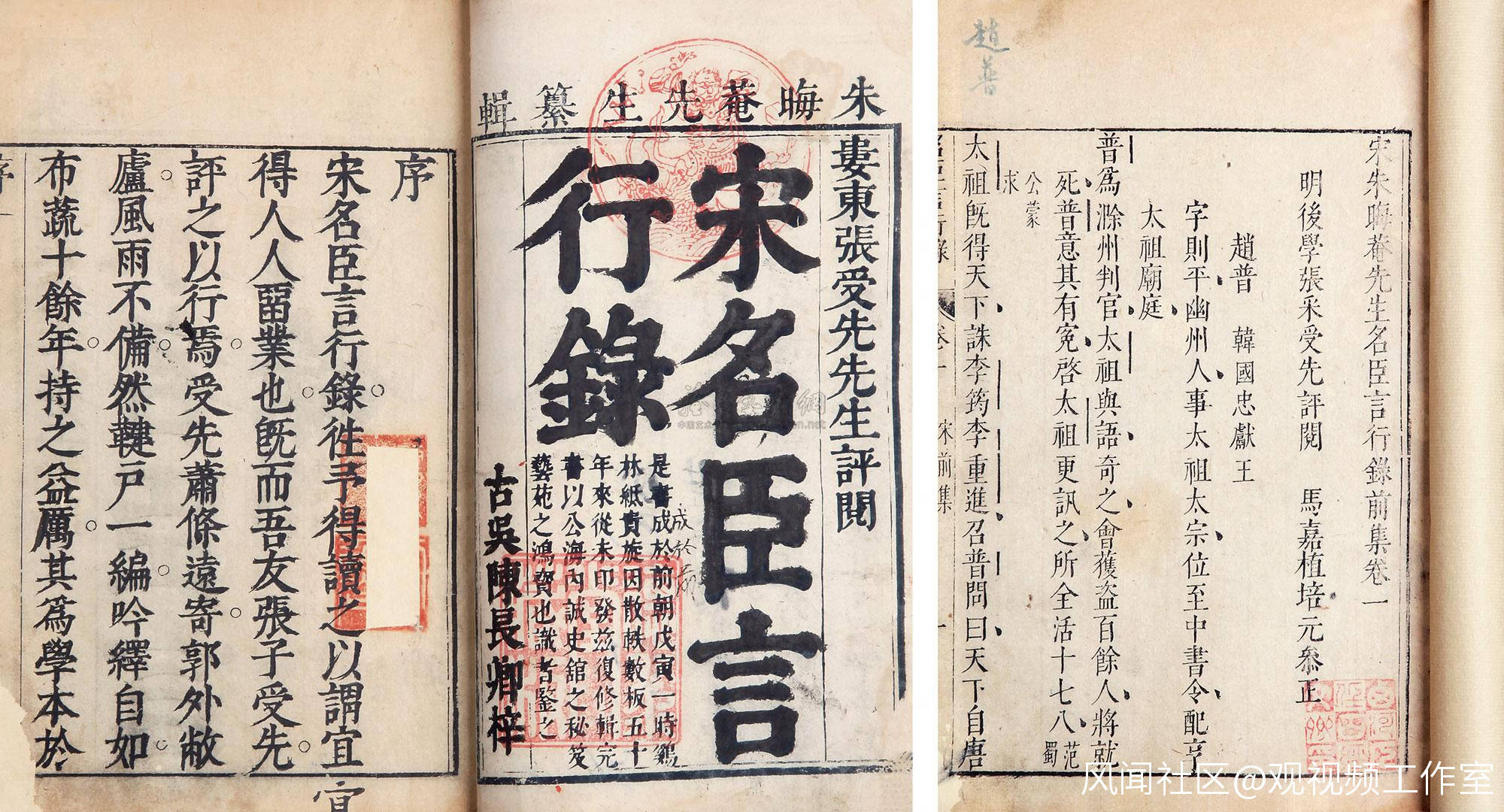

朱子的話已經説得很明顯了,那麼,非但沒有統一天下,還失去了中原的南宋為什麼也是中國之正統呢?那是因為,南宋和東周、東晉、蜀漢一樣,是統一天下的正統王朝的合法繼承人,而你金朝也並沒有統一天下,所以,南宋和東周、東晉、蜀漢一樣,可以算是分裂時代的正統所在。他所寫《資治通鑑綱目》、《宋名臣言行錄》都是要講明這一點。

《資治通鑑綱目》

《宋名臣言行錄》

更為重要的是,朱熹宣告,“道統”在宋朝。朱熹在《中庸章句序》、《大學章句序》中講了他的道統論,以後主流的道統論都是從這裏來的。“道統”是由致力於道德完善的士人擔當,而現實政治必須接受“道統”指導,才有正當性合法性。

宋儒發明了“道學”,所以“道統”在宋,這就意味着,南宋雖避處江南,失去了中原,但卻掌握着中國文明根本的形上之理,掌握着中國文明的精神命脈。這才是南宋之為正統、之為唯一的、真正的“中國”更為根本的理由。

到了元朝末年,編修宋、遼、金三史,又發生了宋、遼、金三史何為正統的大爭論。南方士人楊維楨寫《三史正統辨》(陶宗儀:《南村輟耕錄》卷三),要求以宋為正統,他的一大根據就是,“道統”隨着宋朝的南渡而南渡,他説了這樣一句話:“道統者,治統之所在也。”就是説,“道統”在哪裏,哪裏就是“正統”。楊維楨的話把朱熹道統論的邏輯給擺明了。

朱熹:天下統一便是正統

那麼,朱熹力爭正統、道統都在南宋,力爭南宋才是唯一的中國,又意味着什麼?這意味着,當漢族政權的南宋失去中原且恢復中原無望之時,朱子將“中國文明”濃縮、抽象為兩大精神原則即“道統”與“正統”,這是中國文明在精神向度上的深化和形上化,它的意義是非常重大的。這意味着,“中國”超越了具體的種族、地域、國家,而指的是中國所以為中國的兩大無形的抽象的精神原則。

於是説呢,無論哪一個民族,無論居於何處,只要真正有“道”,以“道”治天下,就可以成為中國之正統,就可以代表合天下於一的中心所在。

我們看到,宋人的道統論和正統論,都藴含着超越、突破“華夷之辨”的思想可能性,甚至可以説,把漢唐以來的“大一統”觀念推陳出新,更加鞏固了。所以説,大講“華夷之辨”的南宋,它作為“中國”,它還是自稱中國嘛,既然自稱中國,它的立國原理,不可能是“民族主義”,不可能是一個民族建立一個國家,而是天下一統的天下一家的“天下主義”,不過是一種精神上的天下主義。

好,我最後總結一下。在十到十三世紀,宋、遼、金、蒙古對峙長達三百年,但這個時代的思想主流不是“唐宋變革論”所説的民族主義、國族意識,而始終是“大一統”、“天下主義”,而且,戰國以來的“大一統”觀念,在這個時代得到了深化和提升,得到了進一步的鞏固。從思想史的角度來看,我們可以看到,元朝的“大一統”絕對不是歷史的偶然。

最好,我想強調一下,我們今天面對一個大問題,那就是,如何一方面充分認識併發掘中國文明和歷史內部的多元性、異質性、豐富性;另一方面,又能用一種結構性的眼光,重新認識中原農耕文化所發揮的核心作用,只有這樣,我們才能更深入地理解、更好地説明,雖“多元”而能“一體”的中國,是怎樣在歷史中形成的?這實在是一個關乎到立國之本的大問題。