金新:為了忘卻的記念——糜懿模其人其事_風聞

虎落平阳-2021-11-02 20:13

糜懿模其人其事

金新

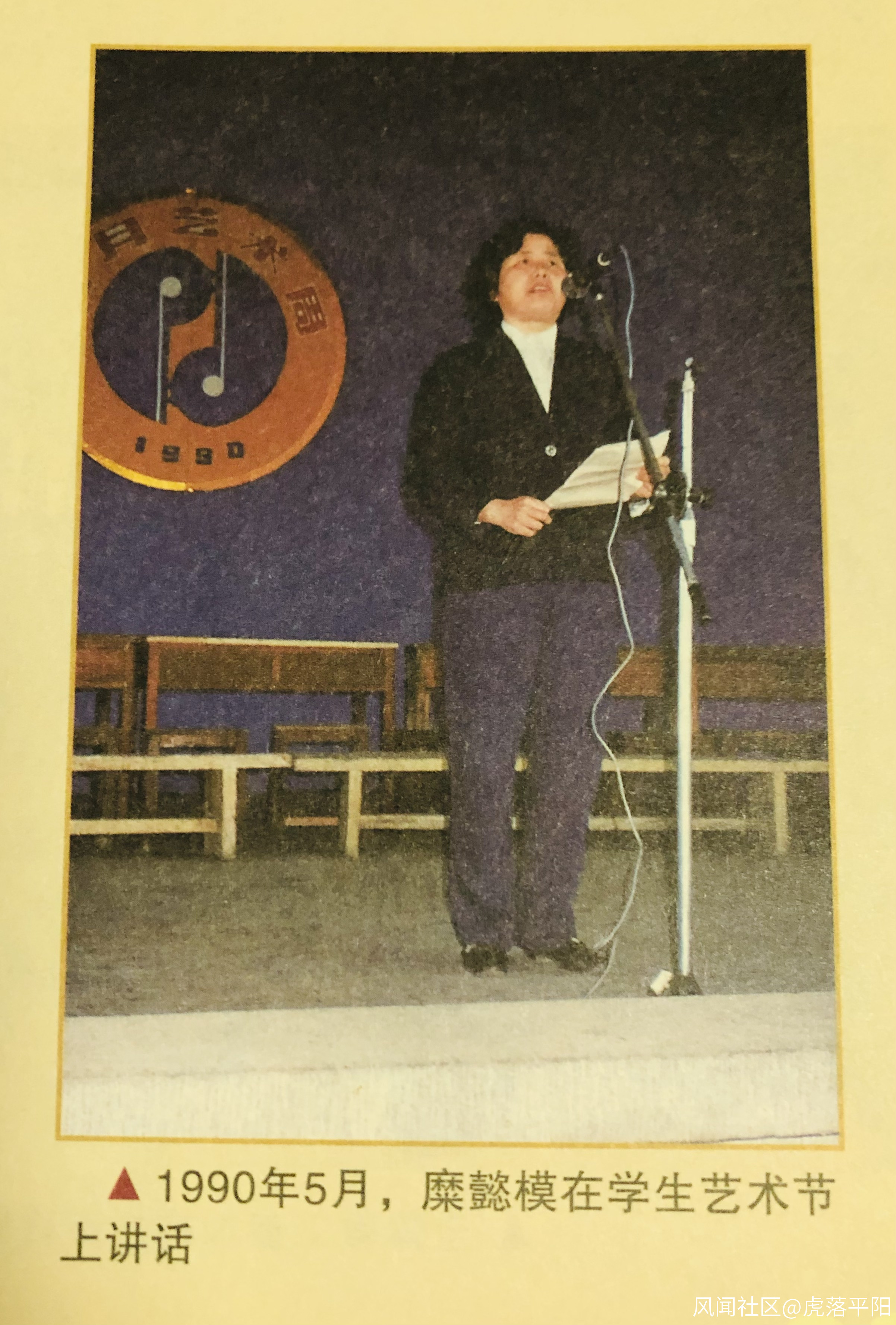

糜懿模老師去世業已有一段時間了,因為知道得晚,所以一直沒有寫點什麼。今日動筆,緣自學軍中學校友劉陽教授一則微信:“當年政治老師呂子裏的兒子王輝是高考語文狀元,你曾教過!”這一觸發,打開了我記憶的閘門。

那是1981年,我初中教過的學生王輝作為一個理科考生,在卷面100分的高考語文試卷中取得了94分的好成績,其中60分的語文基礎知識得了56分,40分的作文又得了38分,對此人們無不交口稱讚,並把這一切歸功於他的高中語文老師。記得一個陰雨綿綿的下午,我剛上完課,糜老師將我叫到空無一人的教工食堂裏,問:“你知道王輝高考語文狀元的事了嗎?他打下語文堅實基礎的初中階段是你教的,現在大家全把你忘了,你可不要有情緒,還是要像以前那樣具有陽光心態啊!”聞此言我瞠目結舌——我是個走語文“白專道路”的人,每天除了上課與批改作業,業餘時間全投入到雜文創作上,有時寫得晚了來不及回家,就在辦公室的地板上過夜,哪有時間“吃得空”去關心這等閒事,我連知都不知道。再説王輝是個酷愛閲讀的尖子學生,即便我是個文墨不通者,即便他初中語文一節課都不上,自己到新華書店買些練習冊做做題,語文也絕對不會考砸!糜老師得知我的真實心理後舒了一口氣,臉上呈現出慈祥的微笑,連聲地説:“那就好!那就好!”

其實,我從不説假話,現在想來仍然無比正確。自然科學少有自學成才者,社會科學則不然。數學老師不會解題,絕對無法登上講台;而語文老師不會作文則可以名正言順地指導學生寫文章的怪事,絕非天方夜譚。報載,蘇北某縣一次讓全縣高二語文教師參加當年的高考,相當一部分人的議論文寫作達不到一類卷的最低標準。有人説,如今的新聞界出不了名記者,教育界卻出了那麼多名教師。這當然是件好事,可較起真來,不乏南郭處士,尤其是語文教師。人間“處處是語文”,因此語文可以“自救”,北大中文系畢業的陸步軒在開“眼鏡肉店”賣豬肉,從未上過大學中文系而學歷僅僅相當於職高的餘華成為了中國當代傑出作家!

不過,糜老師的那次談話,讓我想起了一件往事,當時着實反省了一下。那是1977年暑假過後,我剛從學校分配到學軍中學教初中兩個班的語文,記得班裏教工子女特別多,除了政治組呂子里老師的兒子外 ,還有政治組劉國鈞老師的女兒、數學組王薇波老師的兒子,總務處楊玉英老師的女兒……教工子女放在我這個剛走上講台的語文老師班裏,這是當時王蛟校長“有教無類”而從不搞教育特殊化思想的體現,但那麼多教工子女聚集在一個班裏,畢竟“近水樓台先得‘月’”,我教學的一舉一動都在被“監控”之中。記得一次語文集體閲卷中,與我教同一年級的糜老師趁別的老師上廁所時,以語文教研組長的身份發問:“聽某老師反映,你平時給他孩子的作文分打得很低,有這麼一回事嗎?我看了一下,那孩子的作文還是不錯的嘛!”聽了這些話,我的牛脾氣一下子上來了,反詰道:“你問那老師要幾分?學軍中學語文老師除了我在報上發表文章,其餘還有幾個是有作品的,包括你?”糜老師臉色一下就晴轉多雲了,顯然她很尷尬,可她馬上就給自己找了一個台階:“我在試試你是不是教工子女與非教工子女打分一視同仁呢!”説完又補充道:“金新,你説話時眼睛發光,這一點像年輕時的何永培(注:數學特級教師,學軍中學副校長,後調任浙江教育學院,即今天的浙江外國語學院任校長與黨委書記。),你今後一定會有出息的!”

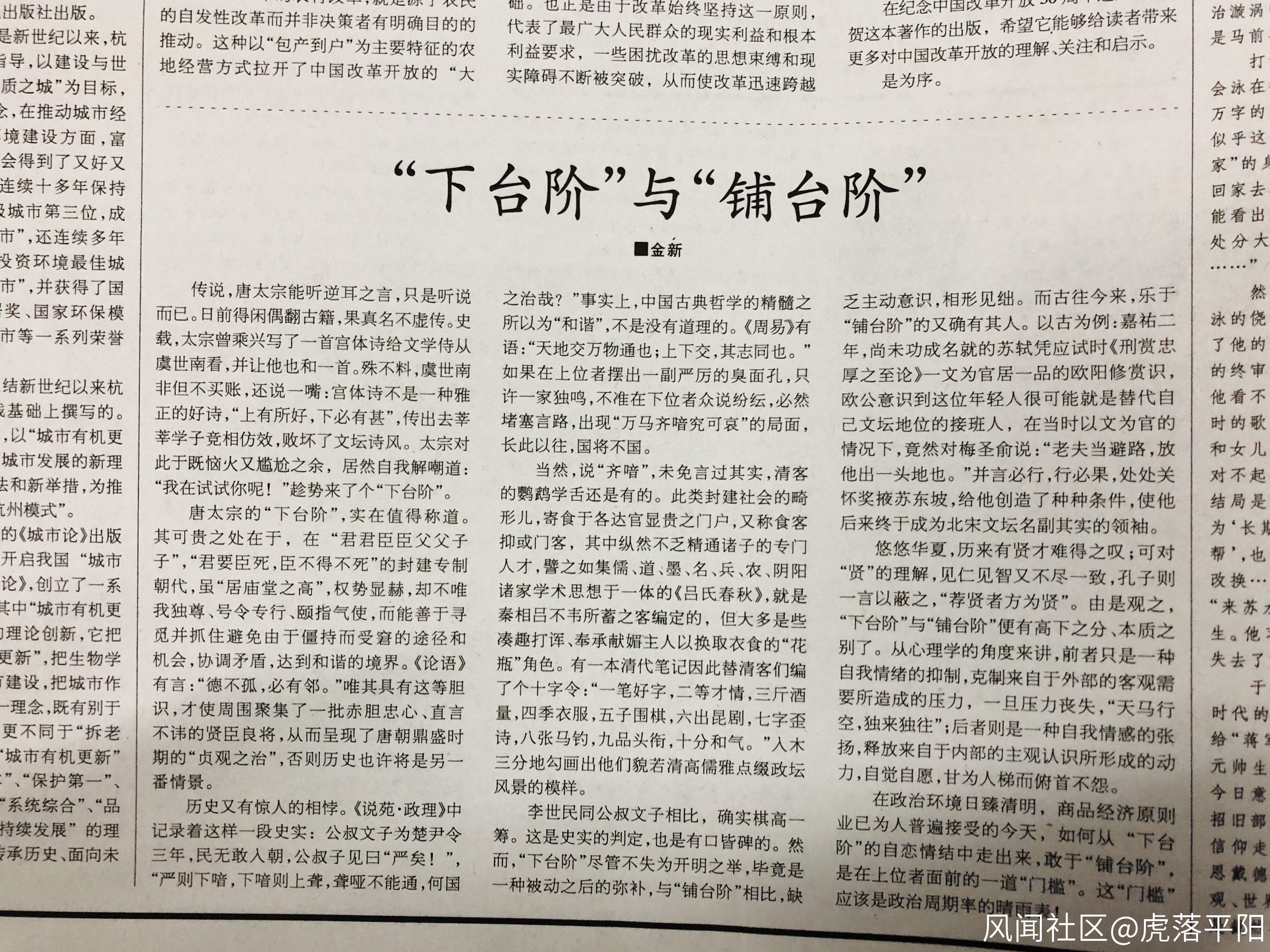

糜老師的“下台階”給我的印象極深,多年後還念念不忘,寫了一篇《“下台階”與“鋪台階”》的雜文刊登在《杭州日報》上,後稍加修改又刊發於《中國經濟時報》(兩報發表時間相距20餘年!)——

“下台階”與“鋪台階”

金 新

傳説,唐太宗能聽逆耳之言,只是聽説而已。日前得閒偶翻古籍,果真名不虛傳。史載,太宗曾乘興寫了一首宮體詩給文學侍從虞世南看,並讓他也和一首。殊不料,虞世南非但不賣帳,還説一嘴:宮體詩不是一種雅正的好詩,“上有所好,下必有甚”,傳出去莘莘學子競相仿效,敗壞了文壇詩風。太宗對此於既惱火又尷尬之餘,居然自我解嘲道:“我在試試你呢?”趁勢來了個“下台階”。

唐太宗的“下台階”,實在值得稱道。其可貴之處在於,在“君君臣臣父父子子”與“君要臣死,臣不得不死”的封建專制朝代,雖“居廟堂之高”,權勢顯赫,卻不唯我獨尊、號令專行、頤指氣使,而能善於尋覓並抓住避免由於僵持而受窘的途徑和機會,協調矛盾,達到和諧的境界。《論語》有言:“德不孤,必有鄰。”唯其具有這等膽識,才使周圍聚集了一批赤膽忠心、直言不諱的賢臣良將,從而呈現了唐朝鼎盛時期的“貞觀之治”,否則歷史也許將是另一番情景。

歷史又有驚人的相悖。《説苑·政理》中記錄着這樣一段史實:公叔文子為楚尹令三年,民無敢入朝,公叔子見曰“嚴矣!”,“嚴則下喑,下喑則上聾,聾啞不能通,何國之治哉?”事實上,中國古典哲學的精髓之所以為“和諧”,不是沒有道理的。《周易》有語:“天地交萬物通也;上下交,其志同也。”如果在上位者擺出一副嚴厲的臭面孔,只許一家獨鳴,不準在下位者眾説紛紜,必然堵塞言路,出現“萬馬齊喑究可哀”的局面,長此以往,國將不國。

當然,説“齊喑”,未免言過其實,清客的鸚鵡學舌還是有的。此類封建社會的畸形兒,寄食於各達官顯貴之門户,又稱食客抑或門客,其中縱然不乏精通諸子的專門人才,譬之如集儒、道、墨、名、兵、農、陰陽諸家學術思想於一體的《呂氏春秋》,就是秦相呂不韋所蓄之客編定的,但大多是些湊趣打諢、奉承獻媚主人以換取衣食的“花瓶”角色。有一本清代筆記因此替清客們編了個十字令:“一筆好字,二等才情,三斤酒量,四季衣服,五子圍棋,六出崑劇,七字歪詩,八張馬釣,九品頭銜,十分和氣。”入木三分地勾畫出他們貌若清雅儒流點綴政壇風景的模樣。

李世民同公叔文子相比,確實棋高一籌。這是史實的判定,也是有口皆碑的。然而,“下台階”儘管不失為開明之舉,畢竟是一種被動之後的彌補,與“鋪台階”相比,缺乏主動意識,相形見拙。而古往今來,樂於“鋪台階”的又確有其人。以古為例:嘉佑二年,尚未功成名就的蘇軾憑應試時《刑賞忠厚之至論》一文為官居一品的歐陽修賞識,歐公意識到這位年輕人很可能就是替代自己文壇地位的接班人,在當時以文為官的情況下,竟然對梅聖俞説:“老夫當避路,放他出一頭地也。”並言必行,行必果,處處關懷獎掖蘇東坡,給他創造了種種條件,使他後來終於成為北宋文壇名副其實的領袖。

悠悠華夏,歷來有賢才難得之嘆;可對“賢”的理解,見仁見智又不盡一致,孔子則一言以蔽之,“薦賢者方為賢”。由是觀之,“下台階”與“鋪台階”便有高下之分,本質之別了。從心理學的角度來講,前者只是一種自我情緒的抑制,剋制來自於外部的客觀需要所造成的壓力,一旦壓力喪失,“天馬行空,獨來獨往”;後者則是一種自我情感的張揚,釋放來自於內部的主觀認識所形成的動力,自覺自願,甘為人梯而俯首不怨。

在政治環境日臻清明,商品經濟原則業已為人普遍接受的今天,如何從“下台階”的自戀情結中走出來,敢於“鋪台階”,是統治階級面前的一道“門檻”。這“門檻”應該是政治週期率的晴雨表!

“自小刺頭深草裏,而今漸覺出蓬蒿。時人不識凌雲木,直待凌雲始道高。”糜懿模對我這個心懷唐人杜荀鶴《小松》詩意而狂妄的年輕人還是很寬容的。相對而言,盧瑞寶老師就沒有那麼幸運,這亦是我後來與她慢慢疏遠的原因之一。此不在本文主題之內,打住!

平心而論,糜懿模對我確實是網開一面的,縱然當了學軍中學的黨委書記後,也一如既往而絕不“一闊臉就變”。

記憶最深的一件事是,校辦工廠的翁老師不知從哪裏得到消息,告訴我,説學校領導層教育會議上有人提出讓我教高中,説是能主編《作文通訊》的語文老師應該放到高中去,而分管德育的副校長繆水娟極力反對,最後陳士良校長不了了之。我就此求證於糜懿模,她眨巴着小眼睛,笑着反問道:“金新,你是個火爆脾氣,容易給人當槍使!你冷靜下來想想,為什麼早不提,晚不提,等小繆當了分管德育的副校長就有人提出讓你這個《作文通訊》的主編去高中任教了?難道你以前不是?你要給陳士良減負,不要給他增負,他這個校長已經當得焦頭爛額了,你就不要給他幫倒忙了!按你的水平,到大學中文系去上寫作課能力也綽綽有餘,但眼下你確實不適宜於到高中去,繆副校長的意見是對的!金新啊,教育是要增加凝聚力,不應有‘站隊’思維!”聽其一席話,我不屑一顧道:“我對此並不感興趣,只是為了證實而問問罷了!對我來説,我最需要的是創作雜文的時間,如果把我調去管傳達室,我的發稿量可能要增加幾倍呢!”糜懿模的反應實屬“似曾相識燕歸來”般:“那就好!那就好!”

時間過得真快,糜老師都已作古了,而往事歷歷在目,使人一旦想起每每心潮起伏而不能自已。

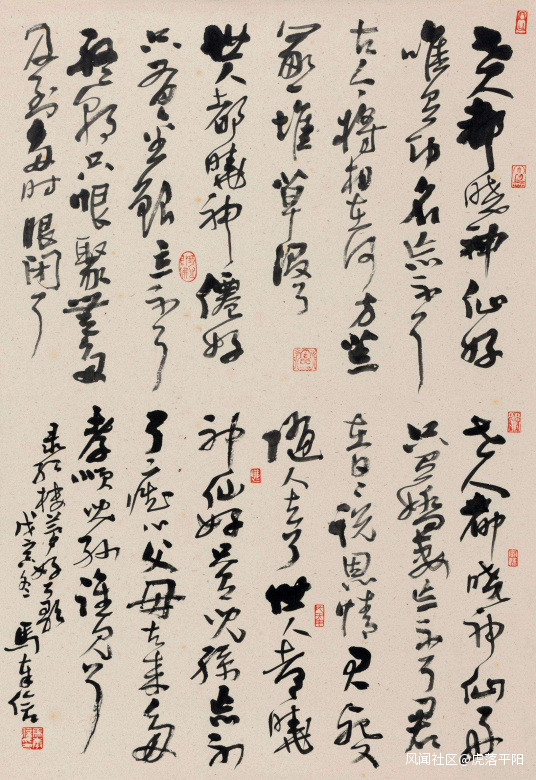

如今,我已近古稀之年,經常會念叨一下《好了歌》裏的這幾句:“世人都曉神仙好,惟有功名忘不了!古今將相在何方?荒冢一堆草沒了。世人都曉神仙好,只有金銀忘不了!終朝只恨聚無多,及到多時眼閉了…… ”蓋因曹公儘管消極不堪而所言諸多不敢苟同,可其辯證性哲理還是催人深思的!

匆匆於2021年11月2日18時28分