金新: 李國良老先生逸事_風聞

虎落平阳-2021-11-06 21:50

李國良老先生逸事

金新

教了幾十年書,寫了幾十年雜文,編了幾十年雜誌。回想起來,教書教得被文墨不通的冰火同行穿小鞋,寫雜文寫得被達官貴人罵山門,編雜誌編得被美女蛇們喚人名。似乎無一是處,但細想起來,編雜誌與兩位老先生結成忘年之交,實在是人生一大幸運。記得在執行主編北方婦女兒童出版社的《中學生優秀作文》初高中版之際,學軍中學的歷史老師李國良與留下中學的語文老師鍾唐都非常喜歡。那時李國良老先生索要免費贈送的雜誌是為子孫後代閲讀能力計;而鍾唐老先生自費訂閲的雜誌是為弟子門生中高考計。

唯因“為子孫後代閲讀能力計”,而非“為弟子門生中高考計”,李老先生對我送他的雜誌,用他自己的話來講,都先“小心翼翼”地看過,做到心中有數。記得未執編《中學生優秀作文》時,責編《作文通訊》刊發學生作品每每教工子女“近水樓台先得月”,因為知根知底,李老先生讀後常常喜歡評論一下,且實事求是而一針見“血”,尤其是對領導的孩子。比如,一篇有關台灣“江南命案”抨擊蔣經國的書評他拍案叫絕,認為文筆少年老成而搖頭晃腦曰:“子曰:‘後生可畏,焉知來者之不如今也?四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏也已。’”;比如,一篇好像寫外公外婆(或爺爺奶奶)的記敍文他滿滿腹狐疑,居然連連反問:“真是這孩子寫的?你沒改過?傷筋動骨了嗎?”問完竟然又搖頭晃腦道:““士別三日,即更刮目相待。”

唯因“為子孫後代閲讀能力計”,而非“為弟子門生中高考計”,李老先生對我送他的雜誌,用他自己的話來講,都先“小心翼翼”地看過,做到心中有數。記得未執編《中學生優秀作文》時,責編《作文通訊》刊發學生作品每每教工子女“近水樓台先得月”,因為知根知底,李老先生讀後常常喜歡評論一下,且實事求是而一針見“血”,尤其是對領導的孩子。比如,一篇有關台灣“江南命案”抨擊蔣經國的書評他拍案叫絕,認為文筆少年老成而搖頭晃腦曰:“子曰:‘後生可畏,焉知來者之不如今也?四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏也已。’”;比如,一篇好像寫外公外婆(或爺爺奶奶)的記敍文他滿滿腹狐疑,居然連連反問:“真是這孩子寫的?你沒改過?傷筋動骨了嗎?”問完竟然又搖頭晃腦道:““士別三日,即更刮目相待。”

李老先生儘管是學歷史的,但文學功底深厚。記得一次我無意間流露出這樣的意思,他笑而曰:“‘史家之絕唱,無韻之離騷’,文史哲從來不分家。不過,學軍中學的語文教師大多數不要説缺乏歷史常識,就是文章也上不了枱面,就是杭大中文系畢業的那些元老,會舞文弄墨的也是極少數,WG時有許多文理不通的大字報便出自那些端着語文金飯碗討飯吃的老師之手!”印象中李國良推崇的是盧瑞寶、蔣應武等三五人,稱讚他們水平很高,做箇中學語文教師大材小用了。

記得有一次我向他彙報説:“陳士良校長把他的小女兒陳曉放在我班裏,我教語文他會放心嗎?”誰知李老先生聽完後,他那副老掉牙的眼鏡後面閃爍出少有的一絲絲“狡猾”的目光,並話裏有話地説:“陳士良人稱‘陳鬍子’,他是‘呂端大事不糊塗’,精明得很呢!”

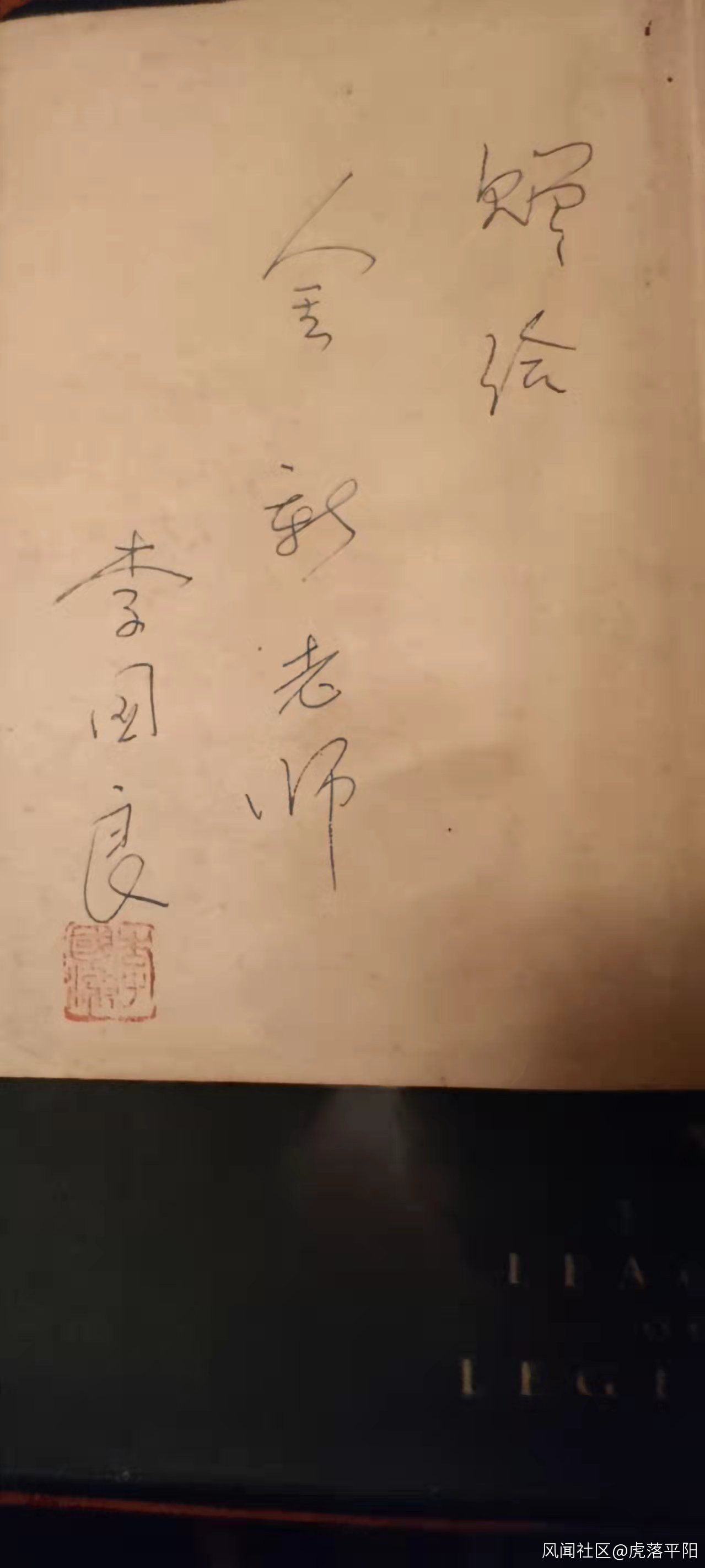

其實,李老先生深厚的文史哲功底,從他送我的書中就可以看出來。李國良有個脾氣,收了我免費贈送的中學生作文類報刊雜誌,他就會隔三岔五會把家中的一些藏書贈送給我,而且每次都會在扉頁處“題簽”外,還會在所附小紙條上寫一段話。

其實,李老先生深厚的文史哲功底,從他送我的書中就可以看出來。李國良有個脾氣,收了我免費贈送的中學生作文類報刊雜誌,他就會隔三岔五會把家中的一些藏書贈送給我,而且每次都會在扉頁處“題簽”外,還會在所附小紙條上寫一段話。

比如《通鑑紀事本末》——

作者乃南宋人袁樞。其為人正直,對政治腐敗,朋黨互爭,壓制人才等醜惡社會現象是很不滿的。當他為國史院編修官,分配負責撰修《宋史》列傳時,北宋哲宗時“奸相”章惇的子孫,以同鄉關係請袁樞對章惇傳加以“文飾”時,袁勃然大怒説:“子厚為相,負國欺君。吾為史官,書法不隱,寧負鄉人,不可負後世天下公議!”

作者乃南宋人袁樞。其為人正直,對政治腐敗,朋黨互爭,壓制人才等醜惡社會現象是很不滿的。當他為國史院編修官,分配負責撰修《宋史》列傳時,北宋哲宗時“奸相”章惇的子孫,以同鄉關係請袁樞對章惇傳加以“文飾”時,袁勃然大怒説:“子厚為相,負國欺君。吾為史官,書法不隱,寧負鄉人,不可負後世天下公議!”

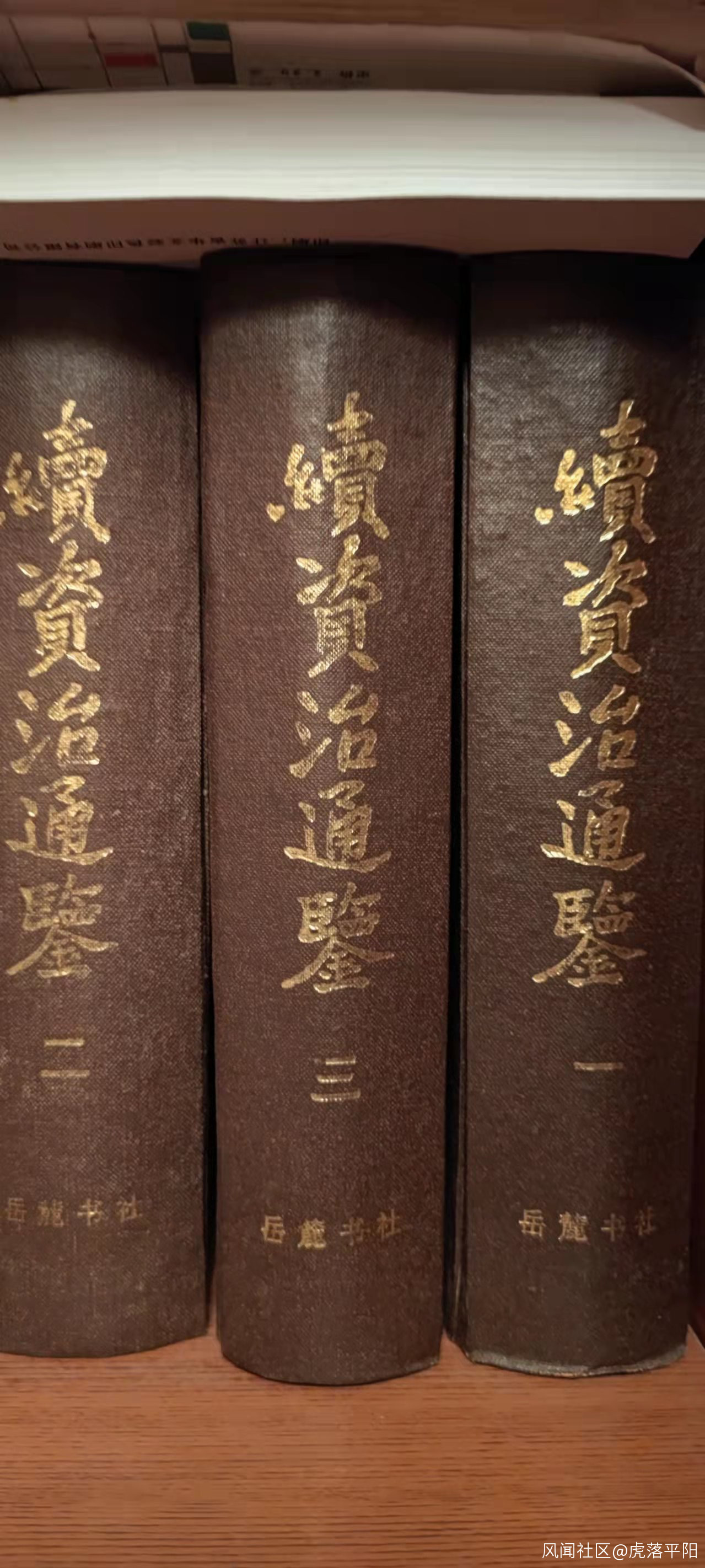

比如,《續資治通鑑》——

此書與《資治通鑑》有不少出入,作者雖掛名畢沅,卻為錢大昕、邵晉涵、章學誠、洪亮吉、黃仲則等人所寫,此書實成於眾人之手。畢沅幼年喪父,師從沈德潛,喜歡金石地理之學。嘉慶帝即位,賞輕車都尉世襲。嘉慶二年(1797)年,病逝,獲贈太子太保。受到和珅案牽連,坐罪抄家,革除世職。後人或曰:“欺世盜名而貪天之功者,活該!”

此書與《資治通鑑》有不少出入,作者雖掛名畢沅,卻為錢大昕、邵晉涵、章學誠、洪亮吉、黃仲則等人所寫,此書實成於眾人之手。畢沅幼年喪父,師從沈德潛,喜歡金石地理之學。嘉慶帝即位,賞輕車都尉世襲。嘉慶二年(1797)年,病逝,獲贈太子太保。受到和珅案牽連,坐罪抄家,革除世職。後人或曰:“欺世盜名而貪天之功者,活該!”

比如,《昭明文選》——

全書編排的標準是“凡次文之體,各以匯聚。詩賦體既不一,又以類分。類分之中,各以時代相次”從分類的實際情況來看,大致劃分為賦、詩、雜文 3大類,又分列賦、詩、騷、七、詔、冊、令、教等38小類。賦、詩所佔比重最多,又按內容把賦分為京都、郊祀、耕籍等15門,把詩分為補亡、述德、勸勵等23門,這樣的分類體現了蕭統對古代文學發展、尤其是對文體分類及源流的理論觀點,反映了文體辨析在當時已經進入了非常細緻的階段。可以看作中國最早的語文課本。

全書編排的標準是“凡次文之體,各以匯聚。詩賦體既不一,又以類分。類分之中,各以時代相次”從分類的實際情況來看,大致劃分為賦、詩、雜文 3大類,又分列賦、詩、騷、七、詔、冊、令、教等38小類。賦、詩所佔比重最多,又按內容把賦分為京都、郊祀、耕籍等15門,把詩分為補亡、述德、勸勵等23門,這樣的分類體現了蕭統對古代文學發展、尤其是對文體分類及源流的理論觀點,反映了文體辨析在當時已經進入了非常細緻的階段。可以看作中國最早的語文課本。

李老先生除了送我他的珍藏書外,還送過我一件頗有寓意的東西——

放大鏡!

記得當時我才40掛零,我説:“李老,我離眼花還有一段時間,你先留着自己用吧!”誰知李老前輩卻説出一番頗含哲理的話來:“小金,你的心理眼花比生理眼花來得更早,你能做到‘親君子,遠小人’嗎?據我觀察,你做不到!雖然在某些時候或某種情況下,‘君子’甚至也有可能變成‘小人’,‘小人’也會成為‘君子’,可那是文化這面‘放大鏡’的作用。”

記得當時我才40掛零,我説:“李老,我離眼花還有一段時間,你先留着自己用吧!”誰知李老前輩卻説出一番頗含哲理的話來:“小金,你的心理眼花比生理眼花來得更早,你能做到‘親君子,遠小人’嗎?據我觀察,你做不到!雖然在某些時候或某種情況下,‘君子’甚至也有可能變成‘小人’,‘小人’也會成為‘君子’,可那是文化這面‘放大鏡’的作用。”

斯人已去,其聲尚存;餘音繞樑,不絕於耳。

眼下,我耳不聾,眼已花久矣,早已離不開放大鏡了。每當我用放大鏡看書而睹物思人而想起李老先生時,如恰逢晴空萬里,我就會情不自禁地利用凸透鏡的聚光作用,將射到它表面上的光線聚成一束,點燃煙灰缸裏的一支煙,以嫋嫋青煙寄託自己的一片哀思!

眼下,我耳不聾,眼已花久矣,早已離不開放大鏡了。每當我用放大鏡看書而睹物思人而想起李老先生時,如恰逢晴空萬里,我就會情不自禁地利用凸透鏡的聚光作用,將射到它表面上的光線聚成一束,點燃煙灰缸裏的一支煙,以嫋嫋青煙寄託自己的一片哀思!

匆匆於2021年11月6日21時21分