今年所有被取消的演出中,我最不捨他們_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧2021-11-12 13:12

來源 | 搖滾客

今日BGM,《目擊你剛剛完成這一跳》,寸鐵樂隊

大家好,我是犀牛。

多年前我第一次衝向搖滾現場時,壓根不懂搖滾樂的魅力,只是喜歡台下樂迷們的瘋狂吶喊,跟着他們一起鬧。

後來經歷得多了,被現實捶打,被理想捶打,才慢慢領略真正吵鬧的是我們的內心。

也許是我長大了,但我更願意稱自己老了,心態似乎平靜很多,內心也不像當年那麼浮躁,也很少去聽現場。

他們總是跟我提起哪隻樂隊要辦巡演了,哪隻樂隊又要出專輯了,我都提不起興致。

唯獨今年寸鐵宣佈巡演,我着實期待良久。

四年,實屬不易。

猶記得四年前,杭州內耳音樂節,劉弢攜腰樂隊重生歸來,更名為寸鐵。

從那以後,多少人盼望着劉弢能夠重回現場。

去年新專輯《近人可讀》發佈時,滾圈宛如過年,老樂迷們紛紛期待着寸鐵的第一場巡演。

搖搖晃晃一年巡演終於提上日程,演出定下來那天,劉弢在朋友圈寫道:

“終有這天,幸不食言。”

一個“終”字包含了所有的辛酸**。**

只是奈何因為疫情,演完濟南和北京站後,後續的演出就被按下了暫停鍵。

一波三折,心中的期待再次落空。

遺憾終究是遺憾,但寸鐵的音樂永遠令人充滿期待。

提寸鐵不能不提雲南。

雲南的搖滾樂隊也不少,山人樂隊、AK-47、煉獄…,他們的現場別提多熱鬧。

可寸鐵是雲南的例外。

這支來自雲南昭通 小地方的樂隊,堅持不接演出、不參加活動、不宣傳。

在我的印象中不是躁動和反抗,而是乾淨。

音樂穿透耳膜,直達靈魂深處。

多年前劉弢還在為腰樂奔波,他曾經説過:

“我們為民工,底層的人民寫歌,但現在看來,只有先鋒才聽我們。很多人覺得我們神秘,甚至還説我們是雲南最好的什麼的,我們卻不這麼認為,雲南沒有搖滾,我們是雲南的怪胎,一切都靠直覺。”

但我們都明白,不管是以前的腰還是現在的寸鐵,他們從來不是怪胎。

藝術品註定不適合窮苦大眾,但窮苦百姓裏隱藏着藝術家。

最早接觸他們是從《我們究竟應該面對誰去唱歌》開始,那個時候他們還是腰樂隊。

雖然遠在雲南的犄角旮旯,但是北京圈裏的人都知道雲南有這麼個了不起的樂隊,他們尊稱腰為雲南的“秀才”,是摩登天空在中國簽下的最遙遠的一支樂隊。

當年專輯《我們究竟應該面對誰去唱歌》發佈後,腰樂隊在家鄉雲南昭通辦了一場演出,場子不大,一個只能百來人的小酒吧。

這是他們少有的演出之一,結束後樂隊成員有感而發:

“一個城市只有一隻樂隊,一年只有一次演出 … 這是一個病態的文化市場 … ”

就像這張專輯的名字發出的疑問一樣,我們究竟應該面對誰去歌唱?

這個問題劉弢曾為之困惑,紹昆也陷入迷茫,他們發問道:

“我們為農民和工人寫歌,但農民和工人不聽我們的歌,只有先鋒才聽。一些大學生,小青年,知識分子,狂熱的音樂愛好者才聽。這讓我時常思考一個問題:我們究竟應該面對誰去歌唱?”

時代太快了,以至於那些曾滿是激情的勞動人民逐漸掉隊了。

腰似乎也釋然,後來從《他們説忘了搖滾樂有問題》到《相見恨晚》,他們有些疲憊,按下了暫停鍵。

發完專輯《相見恨晚》後,腰解散了。

他們的告別儀式很特別,全在這張專輯《相見恨晚》中,這是屬於他們獨特的詩意。

聽這張專輯,不得不提《硬漢》,它是一種昏暗的詩意,劉弢稱這是甜膩的黑暗。

劉弢在歌中假象了一個叫馬卡的少年,他一次又一次被現實打敗,他的生活艱難,他的理想遙遙無期。

他吶喊着:

“生活真夠刺激,莫再逼我了,

做個糞蛋也好,只要可以過下去”

這何嘗不是劉弢自己的心聲。

《一個短篇》中這種幽暗的情緒更為濃烈,歌曲最後部分,劉弢的聲音漸漸消失,吉他solo在猛烈的鼓點中消逝,原以為這陰霾將要散去,沒想到最後又來了段高潮,宛如黑夜中如夢驚醒。

他們幾近瘋狂唱着:

“這夜派對 就要散場…

幽暗的最高頻道還在,為全城遮蓋下一百年的昂貴謎底。”

這般無奈散場,是腰樂隊的一場預謀,他們早就蓄謀了一場逃離。

就如專輯簡介上,那段憂傷的介紹語:

“我們有幸存活的時空早已精彩過頭,我們心情經常不好,以至於我們還有興致來完成一張甜膩黑暗的唱片。”

“因為唱片出來,腰就到站,所以一直拖着,想和你們多玩玩。如果這是一場磨人的愛情,那麼現在就要分手。”

“他們已謝幕,你們接着演。”

腰,終究還是狠心拋下了才剛剛沉迷於這甜膩黑暗中的我們,頭也不回得走遠了。

人生總是這樣,總是失落,偶爾的驚喜才難得珍貴。

其實當年宣佈解散,劉弢並沒有真正走遠,後來在一次採訪中他提到創作不會停止,解散只是厭倦這個名字。

2017年6月6日,劉詜更新博客,簡簡單單一張圖片,透露着巨大的驚喜。

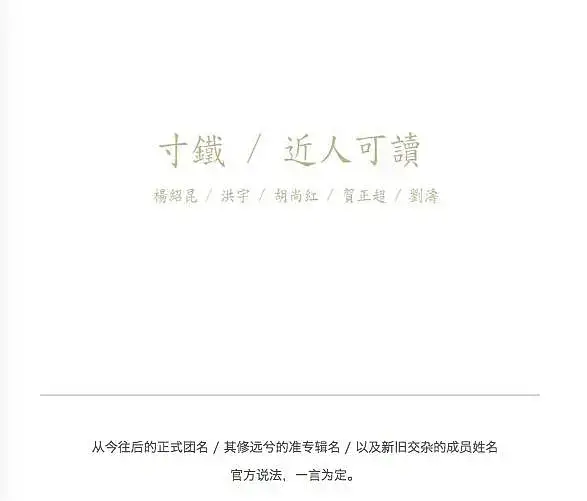

曾經的腰,劉弢和楊紹昆攜手新成員,宣佈迴歸,更名為寸鐵,並宣佈了新專輯名《近人可讀》。

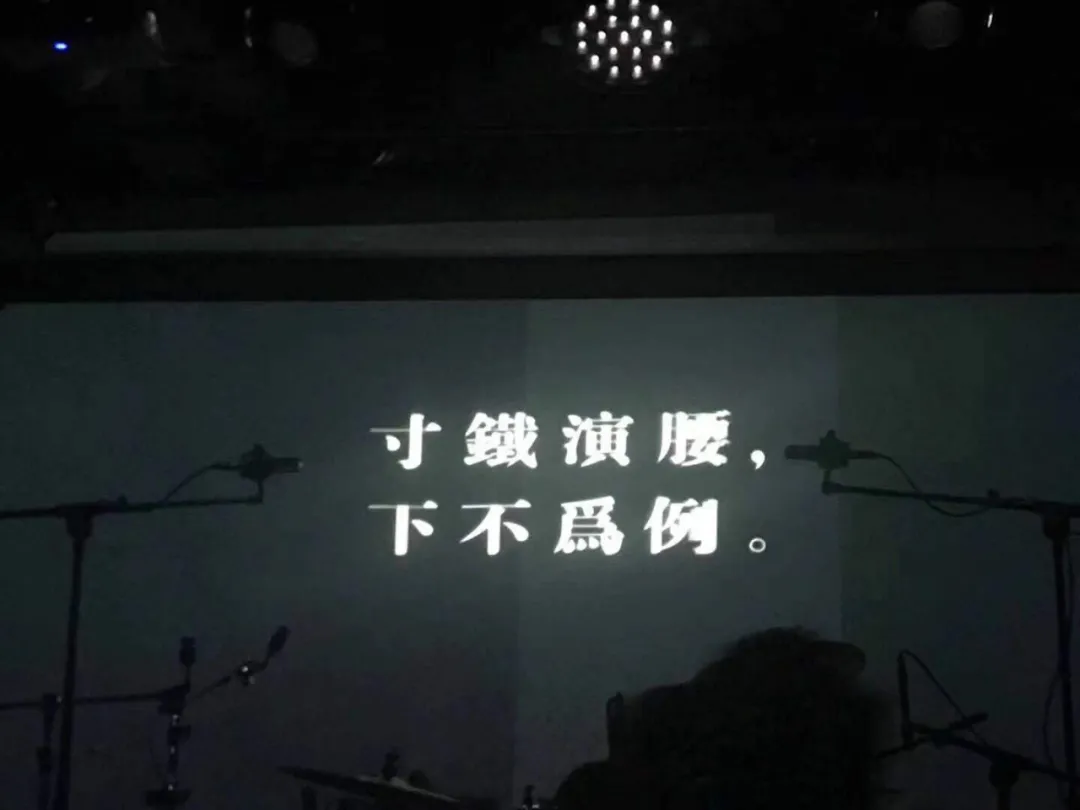

此後不久他們現身杭州內耳音樂節。

擁擠的舞台背後,明晃晃寫着:

“寸鐵演腰,下不為例。”

似乎是在向過去做一個告別。

那天現場異常的平靜,似乎大家都在極力剋制心中的激動,直到劉弢唱到《一個短篇》時,樂迷們終於繃不住大合唱起來。

唱着唱着吉 絃斷了,劉弢以一種玩笑的口吻説道:

“絃斷了挺好,早就唱不動了。”

這場演出結束後,寸鐵依然消失了許久。

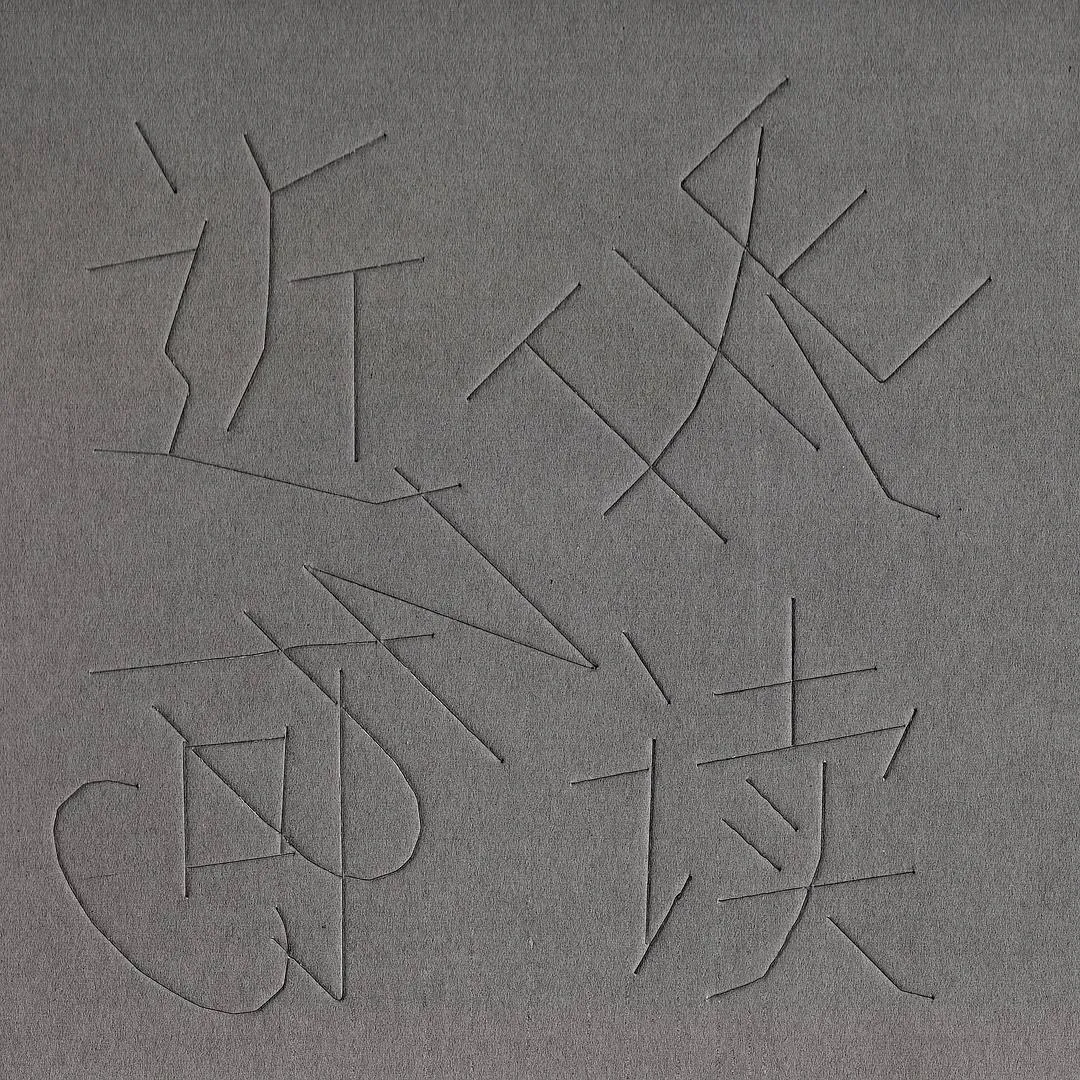

籌備了四年,2020年新專輯《近人可讀》才發佈。

我猶記得那一夜的心情,我一首一首反覆聽着,陶醉其中。

從第一首《若你心年輕》到最後一首《無題》。

這張專輯黑暗感少了幾分,人文性更加強烈,也更具詩意。

它像詩,可終究不是詩,是一份無奈,些許遺憾和無盡的感傷。

劉弢終究還是看透了勞苦大眾心中的那份憂傷。

比如這首《目擊你剛剛完成這一跳》,總會讓我想起自殺的許立志。

一個車間工人,如何在疲憊的生活中寫詩,又何如留下絕望縱身一躍。

尤其是劉弢用他那高八度唱起這句:

“這一定是你一生唯一次,站在了比別人高的地方”,無盡憂傷湧上心頭。

這首的曲調如此悲傷,面世界殘酷的現實 ,可它偏偏是我最喜歡的一首。

四年,告別後歸來似乎依舊難以平靜,生活依舊憂傷,人生依舊充滿困惑,那些絕望、無奈、毫無防備地全部襲來,令人措手不及。

這一切,寸鐵在《請堅信他曾經堅信的詩篇正在短波中消散》早已寫好了答案。

“孤獨復興時代孤獨的

謀逆者們

已經就此

堅如磐石般的死去”

或許,我們都是生活與理想的謀逆者們。

寸鐵的歌曲下,有人評論道:

“在廣場上看大媽們跳舞,想他們也不懂得詩,卻比我懂得生活。”

我想這就是當年劉弢所疑惑的地方。

他們原本是為民工,底層的人民寫歌,可到後來只有先鋒才聽他們的音樂。

看來,有理想的人終究不會快樂,寫詩的人註定孤獨。

看來,那些陰暗的情緒終究相通。

無論是腰還是寸鐵,總是有人説他們的曲子太過晦暗,但我想良藥總是苦口。

誰讓我們都是病人。

一個月前,寸鐵巡演推上日程,先後在濟南和北京演了一場。

腰重生為寸鐵,聽眾早已不似當年。

當年《相見恨晚》一張專輯定168元,一千多張專輯歷時七個月才售罄,

劉弢曾撂下一句喪氣話:

沒錢做,沒人買。

而如今,寸鐵的巡演變得一票難求,南京場一張二百五的票翻了一倍。

去年發的那張《近人可讀》價格也直接翻倍,不知道是人們的音樂審美提高了,還是這個時代的孤獨者變多了。

但我想,寸鐵的聽眾變多了,這終究是好事。

因為當年劉弢曾在採訪中回答過。

“你覺得你的聽眾都是什麼人。”

“多半都是了不起的人,對吧。”