論玩騷,沒人比得過這幫“老卵”_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧2021-11-18 13:47

來源 | 搖滾客

義務為豪大大雞排所作個廣告歌音樂:頂樓的馬戲團 - 談鈔票傷感情 談感情又傷鈔票又傷感情

今日BGM,《義務為豪大大雞排所作個廣告歌》,頂樓的馬戲團

大家好,我是馬拉松。

先説一件小事:

#樂隊與城市#是搖滾客2021年10月發起的講述項目。

我們關注那些紮根在某座城市的樂隊們。他們的音樂是一羣人、一座城市、一個時代的存在側面。

吃喝玩樂、生老病死、命運沉浮,本無言,直到有了音樂,有了這羣寫歌、唱歌、聽歌的人。

現在這個系列已經進行到第四篇,前三篇分別為景德鎮、南京、普洱。

文章可在文末查找。

以下是正文:

在光鮮靚麗的上海,有這樣一支老卵(牛逼)的樂隊,名為頂樓的馬戲團(以下簡稱為“頂馬”)。

時光荏苒,沉寂了6年的頂馬即將在這個月舉辦樂隊的20週年紀念演出。

他們的表演藝術我只能用四個字來形容:

相當低俗。

在一次表演中主唱陸晨全部脱光,試圖進行一些不可描述的肛腸活動。

台下有觀眾報警,所幸逃過一劫:

“他們出警速度太慢了,來的時候我們都演完了。”

頂馬彷彿與國際化大都市上海格格不入,因為一些歌曲實在太傷風敗俗,別説上大雅之堂,光是説出口已經讓人害臊。

第一張專輯他們就胡來,直接把島國愛情動作片裏的聲音採樣錄了進去,審核員初聽,還以為是驢叫。

專輯封面

可眾所周知,作為一支搖滾樂隊,被禁等於走紅。

消息一下子傳遍大江南北,他們火了。

家醜不可外揚,這樣的“滬奸”必須被“剷除”。我想,頂馬能“倖存”的概率很小。

可總有一些事情會給我們意外,給我們驚喜。

上海偏偏留下了他們,儘管他們明目張膽地“歌唱”屎尿屁,把上海唱的不堪入耳。

頂馬的百度百科詞條

上海,與我們想象中的不一樣。

坐在靜安寺最漂亮寫字樓裏的白領們,下了班可能還得開會兒滴滴才能交得起房租。

而在最破爛的老弄堂裏,穿着白汗衫侃大山的老頭卻可能是坐在食物鏈頂端,擁有幾套拆遷房的包租公。

如今,電視裏演的上海由金融大鱷與跨國精英組成全貌。只有高樓和洋房,好像上海的街坊與里弄已全部消失。

可真實的上海,並不像郭敬明描述的那樣精緻奢華,不是小時代裏面的少男少女,也不是南京路相互擁簇的奢侈品店。

頂馬的歌,撕破了生活虛偽的面孔,擊碎了所有浮華的幻想,還原了上海人活蹦亂跳的肉體。

他們説:

“希望大家在快樂的時候,難過的時候,都不要放在心上。”

“我們要活下去,要不停地歌唱。”

2001年,頂馬剛組成的時候起步很高,玩的可是實驗音樂。

只不過樂隊的技術並不過關,所以乾脆丟掉了吉他,貝斯,鼓的傳統三大件。

歌裏要麼只有吉他,要麼只有貝斯,要麼只有鼓。

你是否能想象,一首歌,三把吉他在台上“哐哐哐”掃弦,再加上一堆叫不出名字的民族打擊樂叮噹作響。

一時間,竟分不清是做法事還是做演出。

排練房在地下室,是老上海備戰備荒時挖的。

地下室的牆上掛的棉被充當着隔音棉,聲音的混響激盪在幾牀棉被和耳朵之間。

也就是這幾牀棉被,將島國愛情動作片的採樣捂進了專輯。

雖然專輯上印着“非賣品”,可依舊逃不過被查被禁的命運。

1000張專輯,900張被銷燬,另外100張不知道藏在誰的兜裏流芳百世。

除了這張專輯,這個時期的頂馬還寫了一首歌,堪稱上海方言髒話教科書。

這首歌不能説充斥着髒話,因為它完完全全就是由髒話組成的。

髒到難以給歌曲命名,想破了頭也想不到取什麼名字,最後只好以樂隊的靈魂人物命名,取名為《陸晨》。

2003年,他們發行了第二張專輯《最低級的小市民趣味》,玩起了民謠。

雖説是民謠,到了頂馬的手上也逃不脱變得黑暗低俗。

2005年,頂馬決定玩朋克,抱着“這輩子搞樂隊總得搞一次朋克”的堅定信念,一口氣蹦出了19首朋克作品。

但朋克沒有三大件實在做不了,於是就從別的樂隊挖來了吉他和鼓手。

那幾年頂馬玩朋克,徹底玩瘋了。

他們穿睡衣在台上演出。

穿喇嘛服在台上演出。

化妝成白無常在台上演出。

脱光了在台上演出。

專輯《蒂米重訪零陵路93號》錄了兩天,陸晨兩天唱了19首朋克,把嗓子唱壞了。

人有兩根聲帶,陸晨把其中一根唱壞掉了,徹底壞掉了。

陸晨説,哎呀,還有一根聲帶呢,還能唱。

2010年,頂馬覺得朋克玩膩了,轉型玩起了上海布魯斯,他們説:

“特別土的上海土搖,特別好。”

於是頂馬寫下了《上海市經典流行搖滾金曲十三首》,用上海方言描繪上海的市民生活。

專輯封面從上海網友那兒徵集。

專輯中的歌曲《上海童年》的MV所使用的大量老照片,是他們從豆瓣上徵集來的。

歌迷從原來的上海朋克,一下擴展到上海的市民階層,出租車上也播放着《蘇州河戀曲》。

這回,頂馬甚至登上了上海的東方衞視,與毛阿敏同台歌唱他們的《上海童年》。

這是他們最上得了枱面的演出,畢竟陸晨都穿起了毛衣和長褲。

有人問陸晨,上東方衞視覺不覺得膈應。

他説:

“不膈應,只要對方足夠真誠,然後價格也談得來。”

後來,好多宣揚上海地方文化保護的人把他們掛出來做典型。

但很多上海人聽了反感,他們受不了這種自嘲。

有人在微博上罵:

一羣癟三(傻逼),一羣“三校生”(中專,職高,技校),文化素質極低,簡直就是滬奸。

但頂馬始終無所謂,他們就是為了尋開心,唱着:

“你上海了我,還一笑而過~”

“你上海了我,還一笑而過”音樂:頂樓的馬戲團 - 最低級的小市民趣味

2013年,受蘇打綠和陳綺貞的影響,頂馬又玩起了小清新。

而頂馬的小清新就是寫去東莞洗頭,寫年輕人開房。

2015年,頂馬開始玩後搖。

再次轉型後的第一場演出,所有人都傻了眼:

“來看朋克的,怎麼走進後搖的場子了?”

他們是喜新厭舊的,陸晨説:

“男人就是這個樣子(喜新厭舊),不喜歡用過的東西,喜歡沒嘗試過的東西。”

2005年對朋克的嘗試讓頂馬成為了搖滾明星。

梅二自嘲:

“作為一個貝斯手,我也能找到姑娘了,你想我們有多成功?”

但他們很快厭倦,走紅之後不論樂隊在哪個時期,樂迷們總在台底下喊讓他們脱,而他們的回應是在台上唱《朋克都是娘娘腔》。

對於頂馬來説,他們唱朋克跟他們罵朋克毫不衝突,他們想做的,就是打破一切。

他們不斷拋棄原來的風格,原來的自己,原來的歌迷。

如有説頂馬有堅持的東西,那麼一樣上海方言,一樣就是“拋棄”本身。

樂隊的核心是主唱陸晨和貝斯手梅二。

主唱陸晨在海關當公務員,貝司手梅二是電視台職工。

你能想象嗎?一個海關公務員,全身赤裸,在舞台上扮成阿童木,挖鼻孔、吐痰、放屁。

另一個是電視台職工,坦言“年輕的時候做樂隊就是為了泡妞,為了裝逼,不是他媽的為了理想。”

陸晨在給頂馬二十週年紀念演出的文章中寫道:

做這一切什麼都不為,就為尋開心。

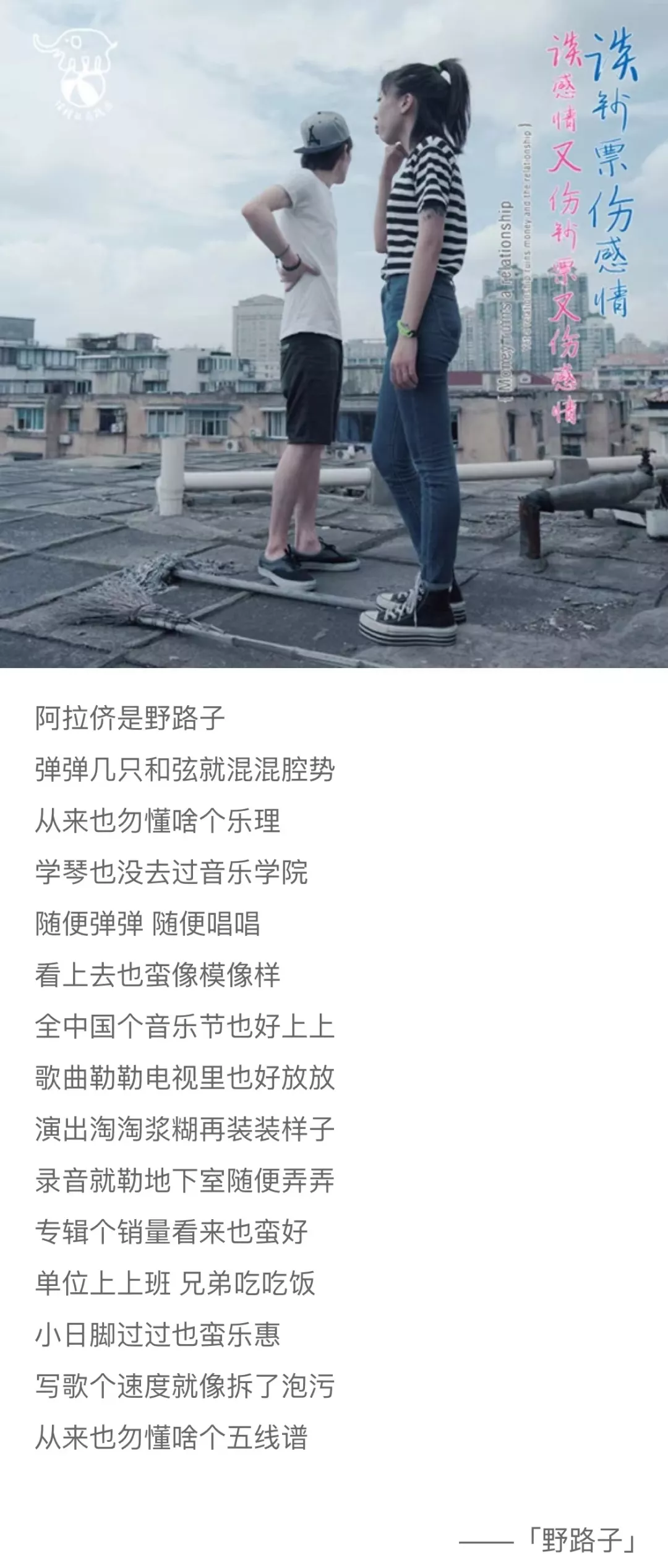

頂馬唱歌,確實走得是野路子,他們作品最大的特點是市井氣息濃厚。

他們嘲笑自己,在《野路子》裏唱到:

野路子音樂:頂樓的馬戲團 - 談鈔票傷感情 談感情又傷鈔票又傷感情

嘲笑自己業餘,不懂樂理,搞不懂五線譜;樂器瞎××彈;上上音樂節和電視,搗搗漿糊;寫歌快得像拉屎(拆了泡污)。

他們嘲笑別人,嘲笑上海人的自大,在《上海巴子(鄉下人)》裏不留情面地唱到:

頂馬把自己黑成那樣,自然不會放過其他人。

在地域黑不被提倡的今天,他們確實是在地圖上狂轟濫炸了。

這首《上海巴子》又名地域炮之歌,他們大聲疾喚全世界巴子大聯合,團結起來無差別地向所有地域黑開炮。

當然,其中被黑的最慘的還是自大的上海人,看來頂馬被他們叫“滬奸”是有原因的。

2010年上海世博會,頂馬模仿《北京歡迎你》寫了一首《上海歡迎你》,歌詞中這樣寫道:

“上海歡迎你,歡迎來買東西,千萬不要忘記帶上人民幣。

上海歡迎你,歡迎來買東西,我們沒有文化但是有人民幣。”

嘲笑一切的同時,他們也關心着萬千社畜的心理健康。

他們在《小白領之歌》中唱到:

小白領之歌音樂:頂樓的馬戲團 - 上海市經典流行搖滾金曲十三首

歌曲的開頭和中間插入了《新老孃舅》的配音。

當柏萬青的聲音響起,我知道,逃避只是暫時的,最後你我除了直面生活外別無選擇。

十年過去,小白領的生活其實沒有特別大的變化。

十年前頂馬在唱的內容,現在是彩虹合唱團在唱。

面對殘忍的現實,他們也會追憶無憂無慮的童年。

在《上海童年》中他們唱着:

上海童年音樂:頂樓的馬戲團 - 上海市經典流行搖滾金曲十三首

跟隨歲月而去的頭髮裏藏着往昔滿滿的回憶。

找小姐、年輕人開房、相親、外來妹、快遞員、申花足球隊、非典,他們會抓來各色各樣的素材寫進歌裏,甚至一個諧音梗都能拿出來寫首歌。

他們的歌詞就像陸晨在大排檔撞見的醉酒中年男人,荒唐話張口就來。

頂馬作品,《25小時》MV

從他們的歌詞中不難看出,頂馬對於上海的又愛又恨的。

不愛入骨髓,不會寫下金曲十三首。

恨呢,我想是恨鐵不成鋼,是希望上海能夠變得更有人情味一點,更好玩一點。

有時是嬉笑怒罵間控訴現實,有時就是純粹圖一樂消遣生活。

他們的歌詞就像隱藏在上海的千千萬萬像他們一樣不安分的小人物。

是不在聚光燈下的,“藏污納垢”的生活。

一首《義務為豪大大雞排所作個廣告歌》,為無數人無聊的洗澡時間添油加醋。

讓這座城市的小市民們,能夠在洗澡的時間短暫忘記昂貴的房價、忘記擁堵的交通,忘記緊張的生活,樂呵上五分鐘。

義務為豪大大雞排所作個廣告歌音樂:頂樓的馬戲團 - 談鈔票傷感情 談感情又傷鈔票又傷感情

上班已經很累了,碰上好玩兒的,該笑得笑,甭管它高雅不高雅。

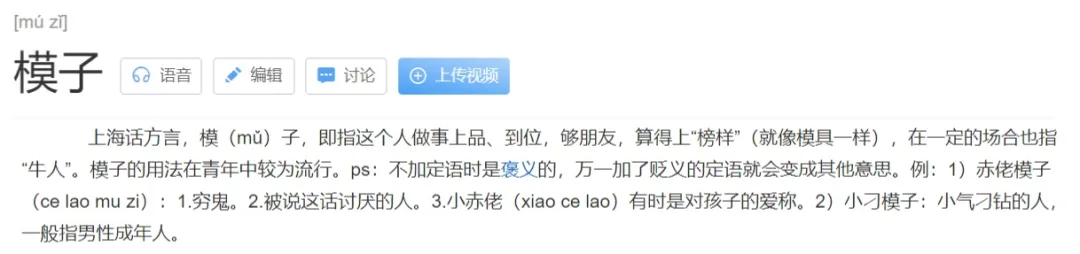

什麼叫上海模子?這就叫上海模子。

在上海你不知道誰有錢誰沒錢,清一色的小資打扮,若不是偶爾出沒的共享單車,很容易誤以為對方是在海外學成歸來。

把頂馬扔進人羣中,我也萬不可能辨認出他們,因為在他們的穿着打扮上,我捕捉不到任何朋克的氣息。

身為公務員的陸晨和電視台職工的梅二,想必也會在很多時刻穿上西裝,打上領帶,給領導泡上一杯茶。

或許他們也會在早高峯奔向CBD的地鐵車廂裏睡眼惺忪地拎着雞蛋灌餅,因為過於擁擠灌餅裏的醬汁穿透塑料袋,漏到了陌生人的大腿上。

距離陸家嘴有8站地鐵距離的廣蘭路地鐵站,是2號線在張江的最後一站。

從廣蘭路地鐵站坐半個小時不到的公交到達玉蘭香苑,多個小區聚集在一起,是張江外來人員的最大聚居區之一。

這裏有大排檔,烤串啤酒,海鮮不是太新鮮但味道也還行。

四處可見光着膀子或者戴着建築工地安全帽的男青年,全中國的口音匯聚在攤邊,和着菜香、汗味兒一起瀰漫在大街小巷。

山陰路是典型的上海老居民,一路上全是餐飲店,家家都好吃。

不少店面至今保留着手寫菜單的習慣,菜價上漲的速度大概還跟不上通貨膨脹。

其實大部分上海人和大部分中國人一樣,都是普通人。

大家都是上班上學,擠公交,擠地鐵或者晚高峯堵在高架上吃方便麪。

或許上海人和中國其他地方人唯一的不同是,上海人幾乎不打架。

因為打架的成本實在太高,很可能耽誤一車人上下班。

周圍的人多,看戲的人也就多,不太好意思動手,互相耍幾句嘴皮子,走個過場,過過嘴癮,也就作罷。

面子重要嗎?

重要,但沒那麼重要。打架遲到了要扣工資,全勤獎沒了,為了面子傷了裏子,在上海人看來,不划算。

頂馬一輩子生活在這樣的城市,他們是聰明的。

他們不是什麼職業樂隊,純粹就是覺得音樂好玩。

各自都有工作,都能保障生活。

單位的同事也知道他們是搞樂隊的。

梅二以前在電視台,每年年會領導都會讓他上台表演個節目。

他解釋:

“我是貝斯手呀!"

領導説不行,好歹得唱個歌。

他想問領導,當法醫的年會是不是得表演解剖屍體。

他想問,卻礙於自己的工資單一直沒敢問出口。

在舞台上極盡瘋狂之事的頂馬,在生活中卻是個正經人。

他們虛偽嗎?

不,這是真實,是聰明,是上海人獨到的精明。

一碼歸一碼,工作歸工作,愛好歸愛好。

巧妙的是,他們將生活的壓力轉化成了音樂創作的動力。

下了班之後,他們坐在零陵路93號,一次又一次挑釁着外灘遊船上紙醉金迷的小資文化。

用粗俗、鮮活、幽默的上海方言來解構被炒樓大軍和消費主義塑造的“上海神話”。

用慾望橫流的流氓氣來衝散偽裝的貴族氣。

高舉着泥沙俱下的本土市民生活,奪回了掌握在小資博主手裏的話語權,以吟遊詩人的邋遢姿態放聲歌唱。

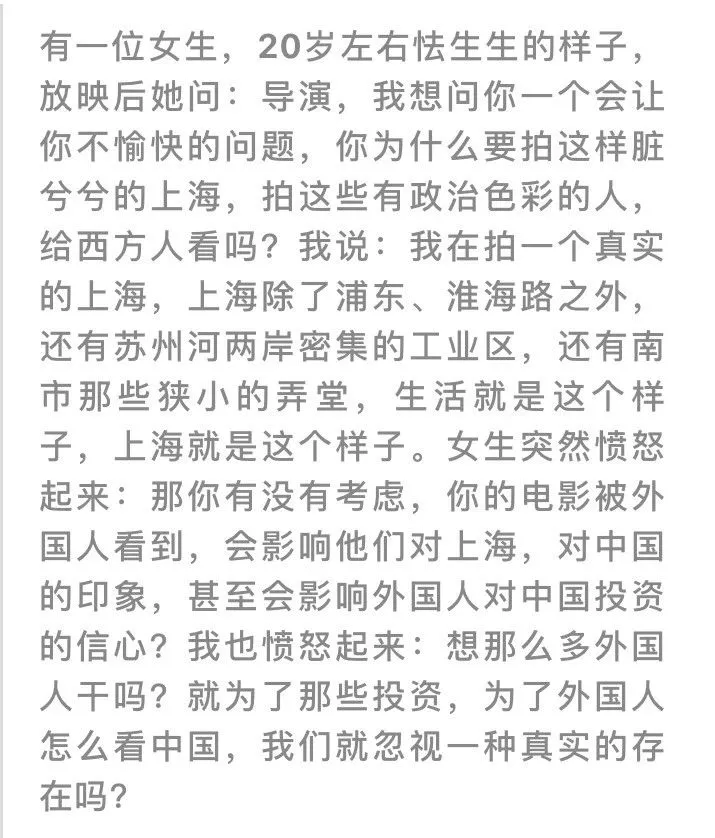

賈樟柯在《賈想》中提到了帶着拍攝上海的電影《海上傳奇》去温哥華電影節遇到的一件事:

陸晨對此的回答是:

“這世界上除了蝴蝶蜜蜂,還應該有蒼蠅蚊子,否則就不豐富了,影響了物種多樣性。

現在的搖滾可能都太要臉,應該再有一些不要臉的樂隊出來,世界才能更美好。”

頂馬的樂迷們自稱“馬桶”,一味的網紅審美讓他們疲勞,是時候撅起屁股把矯情的幻想統統衝進下水道。

當每個人都在朋友圈曬舒芙蕾鬆餅配小眾咖啡當下午茶時,老子就愛在下班前在拼多多上買買崇明草雞蛋。

回家炒一盆番茄炒蛋,敲八個雞蛋。

在平靜的生活中如魚得水,這才叫老卵。