劉慈欣的預言:在元宇宙和星辰大海之間_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-2021-11-22 21:12

文 | 飛劍客

最近,著名科幻作家劉慈欣又成為輿論關注的焦點。一是中美兩部劇版《三體》同時開拍,廣大粉絲們擔心這兩部劇都會成為爛劇(美版擔心政治正確和情節魔改,國內版擔心粗製濫造五毛特效)。另外一個是因為最近“元宇宙”概念的熱炒,大劉以前對元宇宙的相關批評被廣泛轉發。還有文章標題直接稱劉慈欣説:扎克伯格的元宇宙不是未來,元宇宙最後將引人類走向死路等等。

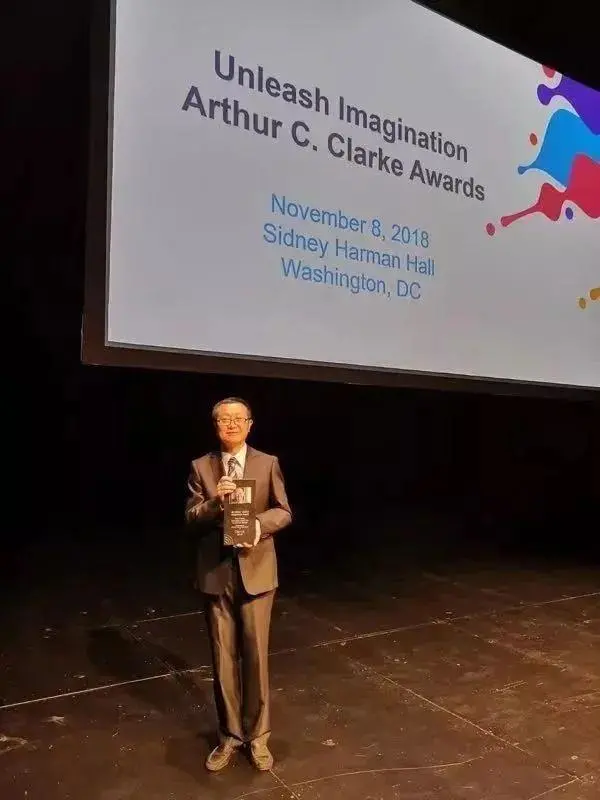

關於這個“劉慈欣怒噴扎克伯格”的説法除了這個“AI財經社”之外筆者始終沒有找到出處,所以在此也不引用和討論。不過,在18年大劉獲得克拉克獎的頒獎禮演講中,他確實表達了對未來社會可能過渡沉浸在虛擬世界中的擔憂。原文如下:

“但另一方面,世界卻向着與克拉克的預言相反的方向發展。在《2001:太空漫遊》中,在已經過去的2001年,人類已經在太空中建立起壯麗的城市,在月球上建立起永久性的殖民地,巨大的核動力飛船已經航行到土星。而在現實中的2018年,再也沒有人登上月球,人類的太空中航行的最遠的距離,也就是途經我所在的城市的高速列車兩個小時的里程。

與此同時,信息技術卻以超乎想象的速度發展,網絡覆蓋了整個世界。在IT所營造的越來越舒適的安樂窩中,人們對太空漸漸失去了興趣。相對於充滿艱險的真實的太空探索,他們更願意在VR中體驗虛擬的太空。這像有一句話説的:“説好的星辰大海,你卻只給了我Facebook。”

這樣的現實也反映在科幻小説中,克拉克對太空的瑰麗想象已經漸漸遠去,人們的目光從星空收回。現在的科幻小説,更多地想象人類在網絡烏托邦或反烏托邦中的生活,更多地關注現實中所遇到的各種問題,科幻的想象力由克拉克的廣闊和深遠,變成賽博朋克的狹窄和內向。”

從以上演講內容可以看出,比起“元宇宙”這種虛擬世界,大劉顯然認為人類更應該把目光投向星辰大海。這些演講片段,構成了如今眾多的新媒體構造和引流“元宇宙與大劉的對立”的源頭,爭論看似熱鬧,但實際上未必對大劉的文學思想的來源和歷史基礎有過關注。

演講裏面,其實藴含着對於科幻文學標準——甚至説人類該如何想象未來的路線之爭,詭異的是,這些未來的路線之爭反而是我們的過去到現在的鏡像,或者説,“未來”是被篡改的記憶——這個話題我們後面再徐徐展開。

首先從文學標準來説,經常能看到有人從劉慈欣小説的文學性開始質疑,並且時常把“缺乏人性”“形象十分單薄”掛在嘴邊作為對劉慈欣的評論。**這樣的評論固然顯得很有文化的樣子,實則是深陷一種個人為基準的現代主義的文學標準。**大劉經常在訪談裏提到自己對主流文學越發自戀深表厭惡。

其次,從科幻文學背後的路線來説,以前一直有不少批評聲音認為大劉在科幻作品中(尤其是三體)將人類社會未來的發展想像的很極端很悲觀,認為他描繪的人類未來的種種行為不符合社會學和人性邏輯等等,充滿了卡爾•施密特式的“最終決斷”的意味,然而在新冠疫情之後大家才發現,歐美疫情下社會羣體的總總亂象和反智舉動,和三體中未來人類的行為邏輯如出一轍。劉慈欣關於未來的宏大敍事精妙想像和羣體行為的直覺洞察對於那些動輒復讀“人性”“理性”卻對物質世界的現實邏輯毫無瞭解的人來説,是一種精準的諷刺。

顯然,大劉就是用他的創作實踐和他特有的宏大敍事狠狠扇了我們現在主流的純文學一記耳光,並且非常之痛快,這讓打着“新啓蒙”名號的衞道士狼狽不堪,而這套主流的、精緻的、去政治化的、個人化的文學書寫,個人就是一切,政治被偏狹地理解為黨派鬥爭和統治愚民,而文學被視作需要對此疏離的姿態以保持自身的純正性。這種思路一開始就延續了另一種霸權意識形態的邏輯,恰恰是社會主義理想潰敗到後冷戰秩序確立建構的產物。

**很多人會覺得科幻是在描述未來,卻時常忽略,我們對未知事物的描述本就無可救藥地陷入我們當下熟悉的事物的泥潭。**馬克思主義理論家詹明信在《未來考古學》就強調,無論科幻小説所設想的未來多麼遙遠,它們的誕生都無法脱離過去所處時代的意識形態的温牀。科幻文學雖然被新穎的點子包圍着,卻往往不是在講述未來,而是把未來當作當下、把當下視為歷史來理解的,任何對未來的描述就是藴含我們現存的某個宏大敍事中。

在今天看來,以大劉的老師阿瑟·克拉克為代表的美國黃金時代科幻寫作,充滿了開拓進取的精神。這種對於遼闊外部世界的極度想象,與冷戰語境下美蘇爭霸朝向太空的狂飆突進是相契合的(幸運的是,黃金時代三巨頭都完整見證了冷戰,克拉克更是在冷戰初期寫了《童年的終結》,幾乎帶有預言性質的終結)。

與外星人交流的慾望折射出人類對自身中異質性文明的焦慮,據考證,最早有關異形的接觸經驗可追溯到歐洲殖民者的擴張,土著人是非人的形象深深植根在海盜帝國的經驗想象裏,並且派生馴服他者的帝國知識。這種意識形態對峙的焦慮恰恰在冷戰中達到高潮,對冷戰兩大陣營而言,地外太空既是充斥黑暗的未知領域,是黑暗森林,也是可能豐饒資源、治癒文明的新疆域。而重要的是如何書寫人類的命運,這個人類命運——類似亨廷頓説的,每一種文明都講自己作為世界中心,每次書寫自己都彷彿編寫人類核心劇本。

**實際上在娘子關電廠摸魚寫作邊看克拉克小説的劉電工那裏一直徘徊着一個過去的幽靈——一個冷戰的幽靈,**從《球狀閃電》開始的威懾與平衡的思路,到三體二中發揚光大,且不説黑暗森林法則是古巴導彈危機之後揮之不去的世界大戰的威脅感,也是現實民族國家核威懾政治的邏輯,四個“面壁計劃”就如同四個戰爭替代方案,未來史學派則幾乎複製了冷戰中的跨學科戰略智囊工作。我們從之前外星人的論斷出發,三體以文革作為開始本身意味深長,這個時候降臨派眼中的三體,更多是河殤知識分子對於西方海洋文明的想象,因為傷痕產生了借西方(三體)文明之力來拯救人類自身(中華)的願望。

與劉電工同齡的中國科幻小説作者已經步入書寫如《地鐵》這種科技使人異化的歐美反烏托邦的後塵相比,電工對於“科學”的理念更接近於更早一代——也就是共和國在冷戰中開啓自力更生的社會主義現代化的那一代人。在三體英文版自序《東方紅與煤油燈》裏,劉慈欣寫到自己最初對於星空的嚮往都是來自東方紅一號的發射,與這些同樣深刻的是“村中的破舊的茅草房中透出煤油燈昏”,某種程度上,劉慈欣和寫出《世界上最高峯奇蹟》的葉永烈都繼承了50-70年代對第三世界人民潛能的信心和科學樂觀主義精神,雖然內涵有其不同,生活在從冷戰向後革命時代過渡的劉慈欣未必對過去的革命年代有多少共鳴,更多的是借用了革命年代的持久戰的經驗,書寫打破已有的強弱關係。

也因為此,在電工很多散落的早期中短篇裏,我們依舊能看到某種第三世界情懷,在與美國或者北約的侵擾下,通常把英雄們都設置在第三世界,以第三世界的立場反抗啓蒙主義式的普遍性的霸權,譬如《天使時代》和《魔鬼積木》都設置在非洲桑比亞國(親美政府造成極端貧富分化,被推翻後,黑人科學家通過竊取變種生物技術制衡戰勝美國)、《混沌蝴蝶》中的南斯拉夫、《光榮與夢想》中的受美國製裁的西亞共和國、《全頻帶阻塞干擾》的中國(或解體後的俄羅斯),都詮釋了弱小本身藴含的力量。

年輕時代身處冷戰夾縫中的第三世界中國,一個知識分子從政治運動和高積累中走出來,就像羅輯從冬眠中復甦,人類從大低谷走出來,努力發展民生科技,是“科學的春天”,也是“賣導彈的不如賣茶葉蛋的”、以“以市場換技術”的時期,是中國科技預算削減,武器和戰略工程的“飛地”難以為繼、逐步瓦解的時期,這個時期空氣中彷彿依然飄浮着智子。

而九十年代,據説歷史已經終結,末人們開始狂歡,他們絕不感謝手握兩個文明的按鈕以此換來和平發展的執劍人羅輯,而是選出程心這樣的白左;也就是在九十年代,意識形態和地緣政治的優秀人才被媒體經濟學家和譁眾取寵讓世界充滿愛的公知取代……在這樣的語境裏,大劉的宇宙和霍布斯《利維坦》聯繫在一起,在危機存亡之際,讓主權者凌駕於一切之上,來換取和平,這樣的劉慈欣被定義為硬核的反民主主義者,他不信任民眾的理性。

**而筆者認為,他更多是不滿後冷戰秩序裏的末人,這些末人(也可以稱為後現代的人類)糾結於環保、動保、性別、少數族裔的口舌之快,留戀與小資小市民式的温情脈脈的人道主義,而不顧人類整個命運共同體的死活,**不僅如此,劉慈欣的技術理性主義邏輯中的冷戰幽靈還延伸到他對整個後冷戰秩序不滿,這種不滿從《流浪地球》到《帶上她的眼睛》一直到新作《黃金原野》都有體現。

一句話,蘇聯解體以後,黃金時代奮發向上的精神沒有了。人類對探索太空和未來步伐減緩了,沉浸在歷史終結的麻痹裏,在資源極其有限的地球內部進行着數碼革命、AR和VR等感官升級,而忽略了真實的危機。

這也是劉慈欣留給我們的價值。他挑戰這個精緻的小時代,一定程度激活當代中國和後冷戰宏大敍事,他寫作裏充滿着緊迫的政治無意識、攜帶着裂隙又自洽,而恢弘的想象力工程從來都是反思歷史的產物,助推我們跨過庸俗的鍍金時代,重新連接歷史和未來連續性的引線。

參考文獻:《讀書》:冷戰的孩子—劉慈欣的戰略文學密碼