《哈利波特》的作者為什麼是初音未來?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-2021-11-25 09:10

文 | 黃三思

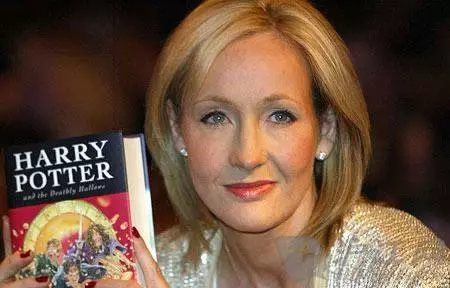

最近歐美文化圈有兩個有意思的事情,一是電影《尚氣》的上映引發的各種言論和爭議,一是《哈利波特》的作者J.K羅琳因為發表跨性別者不算真正女性的相關言論,遭遇網暴,被《哈利波特》電影的三位主演批評,以及被《哈利·波特》20週年特輯節目《回到霍格沃茨》除名。其實在19年的時候,我們有篇文章就已經針對這兩個事情聊過(J.K羅琳不是第一次因為這事被噴了),有趣的是,小編現在又看了下,發現當時這篇文章放到現在,不用改也完全毫無違和感。所以今天給各位讀者重新推送下。

▽

這兩天國外社交媒體上發生了一件很有意思的事情,由於拒絕承認轉性人士變性之後的性別,認為男性不能(在社會意義上)成為女性,《哈利波特》的作者J.K羅琳被她的眾多粉絲們一致決定開除作者身份,她的粉絲們同時宣佈從今開始,哈利波特這本書的作者是初音未來,並稱羅琳是當代的烏母裏奇(《哈利波特》中的反派女角色)

大家知道初音未來是最知名的虛擬偶像。為什麼粉絲們在抨擊羅琳之後,要宣佈哈利波特的作者是初音呢?這源自於歐美社交媒體今年出現的一個梗。在今年三月份時,MC(《我的世界》)遊戲創始人之一Notch發表言論聲稱:變性女人不是女人,他們只是感覺自己是女人。當時一個推特上的初音廚賬號憤怒的讓這位創始人閉嘴,並宣佈MC這遊戲是自己創造的。於是MC的作者是初音這個梗就在社交網絡上擴散開來。

當然,這裏的初音也可以替換成任何一個形象,粉絲在這裏的邏輯很簡單,作者敢於反對粉絲的觀點,粉絲們就要剝奪作者對作品的著作權,並宣佈作品的創始者是初音。

這件事情的有趣之處並非性別問題——這個話題在中國現今的語境下缺乏足夠的討論度和切入點。當然,倒不是説這個問題在我國不存在,只是在這部分羣體仍然深深潛藏,鮮少公開發聲的情況下,這個問題缺乏討論的主體。我們今天要談的,其實還是中國與西方之間主流思潮的極化問題。

**所謂極化,簡單的來説我們可以理解為嘯叫,也即是用話筒對着音響,音源經由反覆放大導致的自激振盪。**而具體到我們今天所舉的這個例子上,對時事敏感的讀者應該都很清楚,JK羅琳在數年之前實際上是liberal的旗手之一,中文網絡上多有指責她“白左”(打雙引號代表作者本人並不喜歡這個詞的意思)的內容傳播。但是時至今日,為什麼曾經的旗手變成了革命的叛徒?這其實就涉及到了現今社會(不僅西方,也包括中國)主流思潮的極化。

首先,大家應該都很清楚,拋開善惡/好壞這種價值取向不談,每一個穩定有序的社會,都會有一個佔據主流的價值取向與世界觀,由於這個價值取向與世界觀需要適應的是龐大且複雜的人口羣體,所以為了儘可能的照顧到所有人,它只能是一個最大公約數,也即是簡化且絕對的二元概念——畢竟哪怕是最小的曖昧空間,隨着時間的推移都會滋生出取向的分歧,進而帶來羣體的分裂,這一點在現實中的中東地區可以得到很多極好的例證。這種二元,簡單且絕對的價值觀構築法,在人類千年的文明史上一直都扮演着社會構成的核心基石。

而隨着第三次工業革命的進步,尤其是互聯網的技術將原本原子化,碎片化,分散隱藏於各個社會結構的亞文化羣體統合起來之後,事情發生了變化:形成羣體帶來了鬥爭的力量,而鬥爭的力量奪得了生存的空間,現如今,尤其是在西方國家,單一的“主流”聲音逐漸失去壓倒性的鎮壓能力,不得不面對亞文化羣體的訴求。而亞文化羣體的訴求其實也很簡單,他們需要成為“主流”,也即是在社會意義上擺脱“不正常”的定義,讓自身的存在合理化。

倒不是説互聯網出現之前就沒有這種鬥爭了——恰恰相反,這種鬥爭一直都有,貫穿了人類歷史的每個角落,互聯網帶來的其實只是加速了這種鬥爭組織與進程,同時帶來了更強也更方便的觀測手段。而如今我們所看到的這個極化問題,其實就是這個鬥爭過程中難以避免的一個現象:之前講Cherry事件的文章《Cherry事件:微博性別鬥獸場的日常》裏面其實已經説過了,亞文化小圈子最容易形成迴音室效應(echo chamber),羣體內部互相審查,極端的幹掉不夠極端的,然後被更極端的打倒在地,最後只有最神經病的那部分才能生存。

而這種劣幣驅逐良幣的現象能夠存在,原因也很簡單,因為亞文化羣體這種話語權上的“少數派”,其成員之間的聯盟非常脆弱,在外部壓力下極易分化。在共同理念並不足以維持內部凝聚力的情況下,外部的敵人就變得重要起來。一個共同的敵人足以形成過量的壓力,讓羣體的所有成員們自願或被迫聚合到一起。

但是,話又説回來了,既然是劣幣驅逐良幣,這種組織方式必然就會有副作用。在鬥爭獲勝之前,也即是外部的敵人過於強大,短時間之內難以反抗的時期,內部聲音的極端化一旦形成了勢頭,那麼即使在鬥爭取得了成果,如西方這樣,少數羣體能夠公開生存的情況下,這種極端化並不會自然而然的消失,**事實上,獲得了權力之後,這種極端化會變本加厲。**畢竟事實已經證明了這一條道路足夠有效,完全沒有任何更換路徑的必要。

**當然,這種為了話語權與定義權而進行的鬥爭,本身並不是什麼值得羞恥的事情,畢竟每一個“主流”觀點,曾經都是非主流。**舉例來説,一位十九世紀習慣了“我大清”話語體系與社會秩序的人如果來到今天,顯然也不會適應現如今這種見到老爺竟然不用磕頭的社會;當今這種一身皮並不能證明誰比誰高貴的價值觀,在百年前顯然就是一種極為非主流的亞文化觀點。

進一步的説,這種話語與敍述上的極化,不僅僅存在於西方關於性別的定義爭奪裏,西方敍述中的中國,以及中國敍述中的西方,不同樣也是簡單二元存在?熟悉西方主流輿論的讀者應該都很清楚,在西方的話語情景裏,中國到底扮演着什麼樣的一種角色,同時任何在中文網絡裏看到過以老外為主角的故事,西方又扮演着什麼樣的一種角色。

甚至我們拋開異域想象,單説中文語境裏,南方與北方、城裏人與農村人這一類的敍述中,難道不是處處存在着這種極化嗎?通過幻想對方是某種無法理解的奇異生物,用最簡單也最極端的方式為他們畫出一幅用好/壞兩個字就能概括的羣體側寫,其目的是藉此避免真正意義上去理解對方的行為邏輯與驅動,更多是一種藉由外部威脅來進行內部團結的機制。

有人會説:“只要能夠互相理解就好了”,可問題是,誰要理解?為什麼要理解?解讀與敍述是一種權力,理解就意味着認可對方存在的合理性,認可對方的主體性,向對方讓渡敍述的權力,這個成本由誰來承擔?作為“文明”主體的西方人為什麼要關心千里之外的韃靼人?哪個高貴的城市人會關心那些作為生活服務提供者的“農村人”到底在想什麼?

當今的問題就在這裏,不説別的,“東方”與“西方”這種定義是怎麼來的?這種劃分難道是天然存在的嗎?薩伊德在他的東方學裏面怎麼説的來着?馬克思當年又是怎麼説的?“他們無法表述自己,他們必須被別人表述。”

有沒有人想過,為什麼西方文化生產中的東方和我們所處的東方並不一致?為什麼近百年來西方文化作品,如蝴蝶夫人,西貢小姐裏面中的東方總是脱離不了神秘,野蠻與性意味?因為在“主流”的社會結構裏,東方本身就是一個去人格化的他者,只是一個等待着文明人(which is 西方或者説白人)發現,需要經由他們的目光來觀測與解讀的客體,並不存在自我定義與自我解讀的主體性。而在這個被發現,被敍述的過程中,東方扮演的也是一種外部的威脅——黃禍焦慮,傅滿洲,背叛野蠻東方,接受白人(或者説“文明”)馴化的上氣,都是這種思路的產物。

所以,當我們看到現今西方話語中的中國時,我們其實不應該為這種極化的簡單二元善惡圖景而感到吃驚,畢竟中國在這個語境之中只是一個抽離的景觀,一個並不存在於客觀世界,只是被西方的“主流”所塑造出來的外來威脅,一個留着辮子,叼着匕首,試圖染指哥倫比亞的野蠻人。在合作的收益逐漸降低,嚴冬即將來臨的時期,這種敍述上的逐漸極化,實質上只是百年前曾經做過事情的重演罷了。

同樣的道理,在文化與社會意義上被西方(或者説“文明”)所馴化的地區,例如某省與某市,中國扮演的其實也是外來威脅的角色。中國是否有威脅?也許有,也許沒有,其實並不重要,重要的是“你們快點焦慮然後給我錢/給我投票!”,在這個過程中,這種想象中的中國只是一個被背景板,一個被渲染成會隨時跳出屏幕把觀眾的頭全部捏爆,但又永遠只存在於屏幕之中的野蠻想象。一方面威脅着所有人的生存,逼迫着所有人向少數人聚合,另一方面又不會真的跳出籠子把人的頭捏爆。

長遠的來看,中國逐漸取代俄國,成為威脅的想象來源已經成為了必然,畢竟隨着來自其他方向的威脅逐漸消失,中國的體量增長到了難以隱藏的客觀情況下,視圖通過迎合來獲得諒解與生存許可的路徑已經走不通了——冬天就要來了,肥羊再不殺就要吃掉人的口糧了。

而這種變化也並不能説是一件壞事,畢竟在此之前,總有人覺得自己能夠反覆橫跳左右逢源。隨着跳船時機窗口的逐漸關閉,不管願不願意,大家都得面對這樣的客觀現實。並不是説韜光養晦是一個錯誤的決策,畢竟按照那個經常為都市傳説提供權威性的蘭德公司的報告(注1),八九十年代初的美國,僅憑三個CSG就足以在近海區域內壓制並且一個月內消滅中國90%空軍力量,這個時期想不韜光養晦也不行。

但是時代會變,再遲鈍的情報機構如今也不可能對中國的變化一無所知,在現如今美軍梭哈也沒信心在台海附近全身而退的情況下,還不抓緊最後的時間窗口搞點事情,難道還要再等上二十年讓中國憋出來幾個核電彈CSG把第七艦隊壓到夏威夷去然後公碼廣播攀登納羅達峯?

所以,我們該複習一下某位教員曾經説過的話:

“我認為,對我們來説,一個人,一個黨,一個軍隊,或者一個學校,如若不被敵人反對,那就不好了,那一定是同敵人同流合污了。如若被敵人反對,那就好了,那就證明我們同敵人劃清界線了。如若敵人起勁地反對我們,把我們説得一塌糊塗,一無是處,那就更好了,那就證明我們不但同敵人劃清了界線,而且證明我們的工作是很有成績的了。”

——〈被敵人反對是好事而不是壞事〉,1939年5月26日

注:Gompert, David C., et al. War with China: Thinking Through the Unthinkable. RAND Corporation, 2016.