蘭州!蘭州!_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧2021-11-26 10:30

來源 | 搖滾客

蘭州 蘭州音樂:低苦艾樂隊 - 蘭州 蘭州

今日BGM,《蘭州蘭州》,低苦艾樂隊

#樂隊與城市#是搖滾客2021年10月發起的講述項目。

我們關注那些紮根在某座城市的樂隊們。他們的音樂是一羣人、一座城市、一個時代存在的側面。

吃喝玩樂、生老病死、命運沉浮,本無言,直到有了音樂,有了這羣寫歌、唱歌、聽歌的人。

現在這個系列已經進行到第五篇,前四篇分別為景德鎮、南京、普洱、上海。

文章可在文末查找。

以下是正文:

大家好,我是馬拉松。

今天跟大家聊一聊蘭州。

一支蘭州煙,一條黃河水。

黃河滔滔,哺育着歌聲悠悠。

拎着一瓶黃河王啤酒,低苦艾唱着《蘭州,蘭州》:

蘭州,總是在清晨出走。

蘭州,夜晚温暖的醉酒。

蘭州,淌不完的黃河水向東流。

蘭州,路的盡頭是海的入口。

蘭州 蘭州音樂:低苦艾樂隊 - 蘭州 蘭州

1999年,土生土長的蘭州人劉堃組建了“唇鏽”樂隊,於2003年更名“低苦艾”,被譽為中國民謠搖滾的開山樂隊之一。

野孩子唱着《黃河謠》:

每一次醒來的時候,

想起了家想起了蘭州。

想起路邊槐花兒香,

想起我的好姑娘。

黃河謠音樂:張瑋瑋和郭龍 - 你等着我回來

野孩子是小索和張佺在1995年成立的樂隊,他們都來自蘭州。

劉東明唱着《西北偏北》:

西北偏北,羊馬很黑。

你飲酒落淚,西北偏北,把蘭州喝醉。

把蘭州喝醉,你居無定所。

姓馬的母親在喊你,我的回回,我的心肺。

張瑋瑋唱着《白銀飯店》:

最温暖的那個晚上,

我們為你朝南而去。

可是你的暮色蒼茫,

我們擱淺在白銀飯店。

白銀飯店音樂:張瑋瑋和郭龍 - 白銀飯店

白銀,這座距離蘭州只有一小時車程的小城市,與蘭州一脈相通。

後來,白銀人張瑋瑋加入了野孩子。

我不禁好奇,為什麼人們樂此不疲地歌唱着蘭州?

我只身前往蘭州,坐在黃河邊點上了一支蘭州,味道濃烈,像泥沙俱下的黃河水、像西北大漠的風颳過我的嗓子眼。

Figure影視資料

蘭州,跟這些民謠、搖滾一樣,孤獨、安靜、低調,但是越琢磨,越有味道。

或許正是在地理位置上身處內陸,蘭州給予了搖滾青年們一些純潔的庇護。

因為他們,蘭州漸漸進入了“搖滾重鎮”的行列,冠以“中國搖滾樂的西雅圖”的美名。

搖滾青年們用激情與荷爾蒙澆灌着蘭州這座城市,他們唱歌跑調,但這阻礙不了他們時刻不停的嘶吼。

他們有用不完的力氣,像疾蹄的駿馬,像奔騰的河流,像怒吼的風沙。

他們用酒精和最簡單的物質需求追逐着搖滾夢。

他們為這座西北偏北的工業城市,注入着源源不息的獨特浪漫。

Figure影視資料

提到蘭州搖滾,便不得不提低苦艾樂隊。

1999年,樂隊的主唱劉堃還在唸大學。

當時搖滾風正勁,蘭州大學新聞系在讀的劉堃拿起了吉他,組建了低苦艾的前身——“唇鏽樂隊”。

在劉堃的記憶中,上世紀90年代末,蘭州的搖滾繁榮到幾乎所有年輕人都在組樂隊。

從蘭州走出去的樂評人顏峻説:

有隻知道喝着啤酒罵人的老朽,有新一代搖滾玩票者,有懶得排練的晚會主持人式的青春朋克,也有實驗音樂和即興音樂玩家。

他們跑到工人文化宮之類的國營劇院演出,樂手樂迷,還有湊熱鬧的傢伙們一起從傍晚嗨到半夜。

好不容易掙了一點錢,演出結束後就去夜市吃宵夜,喝啤酒,暢談理想,表達不知從何而來的憤怒,非常烏托邦。

那會兒的劉堃還是少年,跟在這些留着長髮的大哥哥背後,給他們拎琴、搬音箱,蹭飯,蹭演出。

他説:

“太酷了,比現在任何一個音樂節都好玩”。

2004年,為了追夢,樂隊遠走北京,並沒有找到屬於自己的音樂。

可是,北京並非想象中的那樣,是搖滾樂的天堂。

他們沒有自己各自的空間,四個人擠在兩張鋼絲牀上。

回憶起那段北漂經歷,劉堃説:

“因為缺乏空間,對於很多問題的思考,包括對樂隊做音樂的思考,都是不健全的。”

北漂的日子低苦艾反而進入了創作的瓶頸期,非常迷茫:

“沒有演出的時候大家就喝酒,喝得稀里嘩啦。”

2005年起,後來的五年間,低苦艾決定出走,通過全國巡演來開拓眼界,磨礪樂隊。

他們一邊創作,一邊自己買火車票在二十多個城市巡演。

那五年,他們見證了自己的成長,也見證了小眾音樂、演出場地的成長。

2006年,浪潮退去,蘭州的音樂氛圍走到了極其低迷的階段,樂隊的演出機會很少。

低苦艾和酒吧老闆商量,讓樂隊在下午開門前的時間排練。

儘管如此,低苦艾沒有放鬆自己對音樂的嚴格要求。

“我們唯一能做的就是控制自己。”

多年搖滾旅途的風雨並沒有動搖這羣西北大漢的吃苦精神和堅定信念。

2008年,他們在成都演出時認識了南京某李姓市民,當時他還在成都上班,賣電腦,留着大長髮。

他們一起出去旅行,在一起聊音樂,一起喝酒,成了好朋友。

後來,跟萬曉利一樣,在南京李市民的歌曲《定西》中的歌詞,“我也不會給你劉堃的電話號碼”,現已經成了網絡段子。

值得一提的是,2019年,在蘭州草莓音樂節,劉堃唱《紅與黑》之前在台上説:

“把它獻給我的朋友,他住在熱河路。”

2011年,走過千山萬水之後,低苦艾為自己的家鄉寫下了一首《蘭州 蘭州》:

歌曲的開始是蘭州人日常生活的聲音採樣,堅實的腳步踏在道路上,隨着呼吸,嘴巴里哼着不成曲的小調。

進場時緩慢撩撥着電吉他,行人隨着吉他聲行至近處,將故事娓娓道來,緊接着悠揚的布魯斯口琴,奠定了歌曲民謠的基調。

“你走的時候沒有帶走美猴王的畫像,説要把他留在花果山之上”:

壯志凌雲的少年決定離開蘭州,出門闖蕩。背上包,丟掉自己所有的稚氣,拋下曾經崇拜的美猴王畫像,前往東部沿海的花花世界。

Figure影視資料

“行囊也只有空空的酒杯和遊戲機,門外金沙般陽光它撒了一地”:

有人出走,有人留守。胸懷壯志的少年去了遠方,留下了姑娘,留下了好友。

兒時便結伴遊蕩蘭州的好友沒有什麼可以贈送給少年的,唯有一個不醉不歸的夜晚和幫忙照顧少年家裏人的承諾。

青春大好,前途一片燦爛,門外金沙般的陽光撒在少年的臉上。

“再不見風樣的少年,格子襯衫一角揚起。從此寂寞了的白塔後山今夜悄悄落雨”:

可是在遠方高樓大廈鑄就的水泥森林裏,少年迷失了方向,下班路上的西裝沉重,少年低下頭行走在路上,微風再吹不起他的鬢角和衣裳。

某個壓抑已久的寂寞夜晚,少年獨自在異鄉,抱着酒瓶回憶起故鄉的白塔山,難以和家人相聚,無法和好友把酒言歡,內心的狂風暴雨,在擁擠的房間中悄悄落下。

“為東去的黃河水打上了剎那的漣漪,千里之外的高樓上你徹夜未眠”:

思念沒有聲音,落在了白塔後山無人照看的山林裏。

回憶泛起漣漪,是蘭州清晨的牛肉麪,是夜晚温暖的醉酒,是滔滔不絕向東流的黃河水。

即使明天依舊要擰緊螺絲上班,但今夜的少年躺在高樓裏,徹夜難眠。

他猛灌下一口啤酒,酒水打濕了胸口。抽出一支蘭州深吸一口,孤獨的房間裏,他聽見了煙捲燃燒的聲響。

燈泡下煙霧瀰漫,閉上眼一遍又一遍地低吟着:

“蘭州喂……蘭州噢……”

直至酒瓶乾涸,煙捲燃盡,少年露出微笑:

“嘿,蘭州到嘍。”

歌曲以蘭州方言結束,腦海裏浮現出一幅幅蘭州蒼蠅麪館和車站腳伕的生活場景:

低苦艾的歌聲中藏着濃濃的鄉愁,如同秋天環衞工人掃帚下的落葉。

自帶陰影的吉他,緩慢厚重的鼓點,抑鬱的聲音,張口就把人拉近了回憶的漩渦。

我不是蘭州人,我的家鄉與蘭州隔着大半個中國。但每當思念起家鄉,聽低苦艾低吟着《蘭州蘭州》,都難免鼻頭一酸。

唱的是蘭州這一座城市,但每個人都會想到自己的故鄉。

想着家鄉的草木和街道;想着兒時夥伴生下的大胖小子長成了什麼樣子;想着家裏年邁的老父母。

異鄉的人啊,再堅強,回到家鄉脱下了戰甲,都是父母膝下長不大的孩子。

Figure影視資料

他們的音樂連通了大地,連通了火車站,連通了異鄉每一顆跳動的心。

劉堃説,蘭州是一座出走的城市。

人們一面想着出走,一面又想着回頭。

出門去全國轉了一圈的低苦艾摸了摸腦袋,問自己:

蘭州,又有什麼不好呢?

2011年,他們踏遍千山萬水寫下的《蘭州 蘭州》掀起了中國當代青年由漂泊生活迴歸精神家園的浪潮。

歌曲中對“蘭州”反覆的呼喚,是對家鄉的思念,是對命運的思索,是對生命成功的重新定義,是對精神世界的返途與迴歸。

歷經了九九八十一難,對於齊天大聖來説,與其做鬥戰勝佛,不如做花果山的美猴王。

劉堃説,啤酒和牛肉麪,是蘭州人的日常。

什麼叫日常?日日都做,習以為常。

蘭州人,對於生活的態度是兩個字——講究。

據統計,平均每2872個蘭州人就擁有一家酒吧,密度排名全國TOP 1。

西北漢子有多能喝,不是跟你開玩笑的。

低苦艾在酒醉的迷狂狀態下高歌着《苦艾酒》:

“騎父親的白馬,丟掉你童稚的悲傷,來喝這苦艾酒吧!

生活的大火,燒燬那些瑣碎的白頭髮梢。”

苦艾酒音樂:低苦艾樂隊 - 苦艾酒

宿醉之後的清醒從一碗牛肉麪開始。

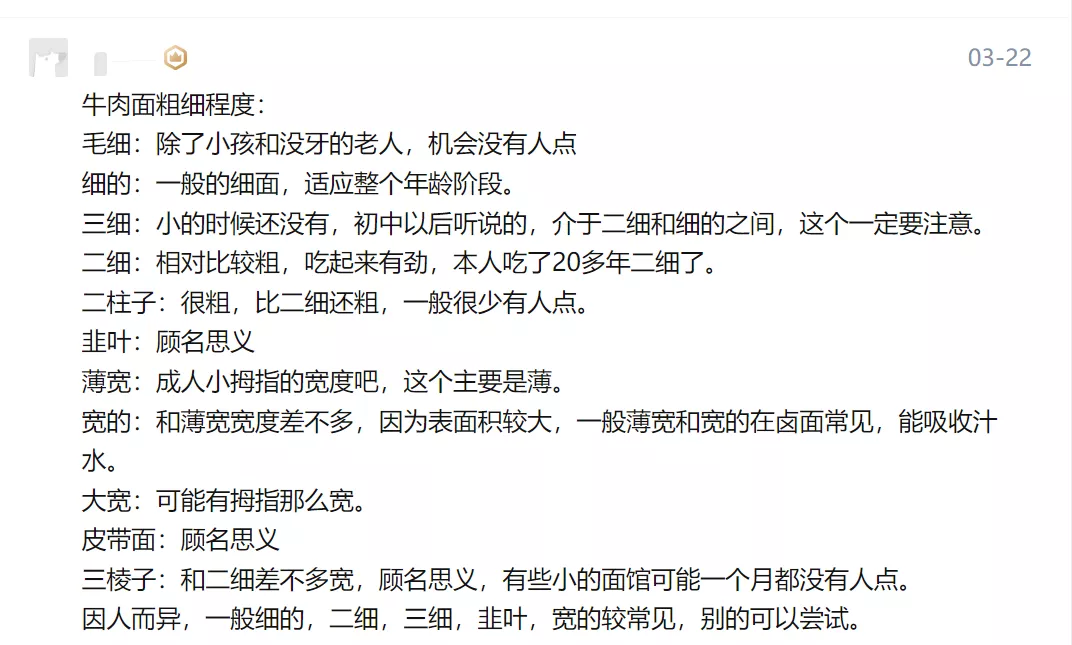

**正是這種混不吝的西北氣質,催生出了一個又一個齊天大聖,**才會執着地把一碗牛肉麪拉出十幾種不同的粗細。

這樣的執着,只為了滿足口味的刁鑽。

在其他事情上或許你可以跟性格豪爽的他們打個馬虎眼,但關乎牛肉麪,容不得半點含糊。

就愛就生活裏“鑽牛角尖”。

像低苦艾在《大聖》裏唱的:

“若天上和人間一樣滑稽,

我便回到花果山去,

插一杆旗獨資悠閒。”

大聖音樂:低苦艾樂隊 - 我們不由自主的親吻對方

每天清晨,上百萬的蘭州人都奔着這一碗麪而去。

在街邊裝修簡陋的麪館中,油漬的煮麪大鍋蒸騰着霧氣,戴着小白帽的少年忙個不停。

嗷嗷待哺的可能是學生、民工、小販,也可能是白領、大學教授、領導幹部。

他們不約而同地坐在被牛油浸潤多年的桌子旁,捧着一個大瓷碗,把牛肉麪像瀑布一樣倒入胃中。

在蘭州,幾步就有一家牛肉麪館,味道各有千秋,每個人都有自己鍾愛的店。

吾穆勒蓬灰牛肉麪和黃河啤酒廠門口的磨溝沿牛肉麪是劉堃的最愛,每週都得報道三四回,不然打發不了肚子裏的蛔蟲。

正是這一碗碗治癒人心的牛肉麪,讓低苦艾一次又一次放心地在深夜酒醉。

口碑最好的店面極有可能藏在不起眼的旮旯角,面隨湯走,每天下午兩點左右鐵定關門。

因為老闆要去黃河邊曬太陽聽戲。幾曲蘭州鼓子,蕩氣又迴腸。

Figure影視資料

關於蘭州,還有許多我們不知道的事。

比如,全國各地數不清的“蘭州正宗牛肉拉麪館”其實不正宗。

大都是他們的鄰居青海化隆人開的。

注意,到了蘭州,隨便走進一家麪館都只有牛肉麪,沒有拉麪。

千萬不要對着掌櫃的來一句:

來一碗牛肉拉麪。

那樣叫來的只有老闆與全場食客鄙夷的眼神。

正確的説法低苦艾已經教給你:

“二細,辣子多些。”(《蘭州 蘭州》歌詞最後一句)

蘭州,中國唯一一座黃河穿城而過的省會城市,地處中國版圖的幾何中心。

蘭州自古就是一個驛站,不斷地被經過,不斷地被書寫:

以蘭州為起點,渡過黃河向西是河西走廊,也就是絲綢之路。

蘭州人的祖先行走於戈壁,點滴綠洲與黃土高原之間,無一不是俠客。

如同低苦艾在《克里斯多夫的殺手夢》中唱的:

克里斯多夫的殺手夢音樂:低苦艾樂隊 - 午夜歌手

這條路,漢朝班超、霍去病走過,張騫走過;唐朝玄奘走過;元朝成吉思汗走過;明朝李自成走過;清朝左宗棠走過。

每個人都是來自四面八方的風沙,在這裏彙集。

他們被混雜的力量裹挾到這裏,賦予了這個城市與眾不同的血液。

霍去病西征,金戈鐵馬踏過五泉山。

玄奘坐羊皮筏取經,在白馬浪化險為夷。

李自成兵敗,跑到古青城歸隱。

成吉思汗征服世界,在興隆指點江山。

左宗棠從蘭州西進收復新疆,栽下了左公柳……

在歷史的風沙下,漢、回、藏、滿等多個民族都在蘭州留下了自己的足跡。

一碗牛肉麪中,有回族的廚藝,藏族的牛肉,還有漢族跋山涉水帶回來的香菜與蒜苗。

上世紀五、六十年代,在“一顆紅心、兩手準備”的支邊熱潮和西部油田、稀有金屬礦藏的大規模開發中,一批批年輕的知識分子沿着蘭新鐵路被一列列悶罐車運抵到這裏。

他們懷着建設祖國大西北理想,闖進荒涼的戈壁灘。

我們的父輩,用理想的鐵鍬,把西北偏北的蘭州挖得燈火通明。

混雜着的南腔北調逐漸形成了一種異常模糊的“京蘭腔”。

語言是有記憶的,它將這兩代異鄉人的汗水刻在了發音裏,流淌在後代的血液中。

如今,揮灑盡汗水的他們都已經是老蘭州了。

如同低苦艾在《命若琴絃》中唱的:

悲喜交集,相聚又離散的建設者們如同千百年前的俠客。

只不過這一次他們選擇了向死而生,將風沙與黃土注入血液,在這腳步匆匆的土地上種出花來。

思鄉,思鄉,出走的祖先們把他鄉思成故鄉。

或許令你意外的是,玫瑰是蘭州的市花。

蘭州城裏遍佈着大大小小的室內盆景園。

在人人都追逐着大時代的今天,低苦艾用玫瑰和美酒歌唱着小時代的愜意,小城夜晚遊走的午夜歌手,對披星戴月的旅人總是面帶微笑:

午夜歌手音樂:低苦艾樂隊 - 午夜歌手

任外面黃沙漫天,人們坐在温室裏,賞花看樹,喝着三泡台。

蘭州出產玫瑰的地方叫苦水。苦水在蘭州方言裏意思是“眼中的瞳仁”。

黃土沉重的高原上,最明亮的大概就是姑娘的眼睛。

古往今來的絲綢路,築就了代代金城。

鐵橋下是穿城的黃河,河上漂過的羊皮筏和節節火車帶來風沙味的京蘭腔,揹包客口中的荒涼,在漂泊中化為了玫瑰花。

每年春天在蘭州的大街小巷總會遇見賣花人。

在捲起的黃沙之中,老爺爺也會為老奶奶帶一束花回家。

於是,粗糲的指甲縫中,便多了幾分浪漫和詩意的生活質感。

在大陸深處,金城蘭州的生活被花香,酒香,面香包圍,治癒。

外表彪悍的西北人心有猛虎,細嗅薔薇,知足常樂,是他們生活的秘密。

地處中國幾何中心的蘭州,意味着到哪都不遠,到哪都不近。

對於大陸深處的土地來説,蘭州是繁華的內地。

而對於很多東部的人來説,蘭州大概就是黃沙滿天,騎着駱駝的西域。

他像一個充滿野心的少年,不甘心於西安的大唐雄風,不滿足於在西北鶴立雞羣。

年輕人們正在離開這座城市,背起行囊鑽進北上廣,鑽進燈紅酒綠的東部沿海。

留在家的是什麼呢?是紀念碑、是關於鄉愁的記憶。

關於青春時出走北京的經歷,劉堃這樣描述到:

“2004年樂隊去北京的時候是想去尋找低苦艾自己的態度和做音樂的理念,結果在北京沒有找到,反而在自己身上找到了。

回到蘭州之後才發現樂隊的獨特性,是我們自身就有的,是蘭州賦予我們的。

出走北京的那幾年其實是幫助我們迴歸,這個過程是必須要走的。”

或許每一個在外的遊子都是這樣,在故鄉找他鄉,在他鄉找故鄉。

張佺和小索1995年成立了野孩子樂隊,2001年從蘭州老家來到北京創立了“河”酒吧。

千禧年左右,即使在北京,能供獨立音樂演出的場地也非常少。

“河”酒吧成為了當時北京地下音樂的“接頭聖地”,是中國早期Livehouse的雛形。

有人説“河”酒吧就是中國當代民謠的“母親河”。

在新世紀剛來臨的那幾年,渴望成功帶來的壓力與慾望還不至於讓人喘不過氣。

日子過得慢,車、馬、郵件都慢,享受音樂,享受啤酒,享受愛才是每天生活的主題。

直至2003年,三里屯房租飛漲,“河”酒吧轉讓給了生意人。

轉眼二十年過去,我們追逐的物質需求得到了極大的滿足,可我們的生活真的更加幸福了嗎?

比起那間小小的河酒吧,現在裝得下萬人的音樂現場更令人動容嗎?

我們需要努力,但我們更要明白努力的意義和努力的方向是什麼。

無論是走出去,還是留下來,其實都是找尋自己的過程。

數十萬的蘭州人遠走他鄉,最終又像候鳥一樣飛回來,啤酒,燒烤攤,牛肉麪和盆景園才是他們的歸宿。

所謂功成名就,比不過早上起來喋一碗牛大(牛肉麪)再上班,喔野,攢勁。

劉堃每每談起蘭州,眼神中都充滿了思念和驕傲。

Figure影視資料

2012年,在蘭州花兒劇場的一次表演中,劉堃説:

“無論你身在何處,無論你腰纏萬貫或者衣衫襤褸,蘭州,永遠是你的家,永遠是你無法忘卻的城市。”

台下人羣躁動,像極了奔向大海的黃河湍流。

調子一起,你就知道,這是蘭州。

蘭州賦予萬千遊子的,是出走時的勇氣與決心,是迴歸時的從容與坦然。

人間走一遭,歷經九九八十一難,我還是美猴王,我還要回我的花果山。

做自己山中的大王,做黃河邊的野孩子——混不吝,不畏強權,不戀財權,嬉笑人間。