託人類的福,魚也開始嗑藥找死了_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2021-11-27 11:45

封面:Thomas Rouzière

封面:Thomas Rouzière

撰文 | Alexis Wnuk

翻譯 | Orange Soda

審校 | 兜蟲

1988年,百憂解(Prozac)的面市被譽為一大突破,它能喚醒萎靡不振的5-羥色胺系統(彼時被認為是抑鬱症的根源)並且副作用很小。其他類似的選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(selective serotonin reuptake inhibitors,SSRIs)藥物隨後相繼問世。

如今,使用抗抑鬱藥物的人數達到了空前的規模。據經濟合作與發展組織的估計,其38個成員國的抗抑鬱藥物的使用量在2000-2017年間翻了一倍。在美國,服用抗抑鬱藥物的人羣百分比在1988-2014年間增長了6倍。

近幾十年來,使用抗抑鬱藥物的人越來越多,這產生了一個不易察覺的副作用:藥物開始出現在世界各地的河流、湖泊和小溪中,而魚羣正在其間生活。即使是濃度極微的抗抑鬱藥物也會改變魚類的大腦,影響它們的行為。

“針對許多物種的觀察結果都表明,幾乎所有種類的SSRIs都能在極低濃度下發揮效用。”行為生態學家托馬斯·布羅丁(Tomas Brodin)説道。“實際上,在我們所採集的各地的水樣中都能找到這些藥物。”

布羅丁和眾多科學家正為我們敲響警鐘:抗抑鬱藥物及其他精神藥物對野生生物的危害越來越大。這些藥物會影響魚類捕食、躲避捕食者以及交配的行為,進而損害整個生態圈。並且,我們的飲用水正是獲取自這些河流和小溪,總有一天這些藥物也會影響我們。

- Marcin Minor -

- Marcin Minor -

藥物如何進入水中

當你服下一顆抗抑鬱藥,實際上到達你的大腦中發揮作用的只是適度的劑量。一般來説,抗抑鬱藥物“並不具有很強的生物可利用性*”,美國化學學會綠色化學研究所的科學主任大衞·康斯特布爾(David Constable)如是説。據估計,舍曲林(sertraline,品名左洛復)在服用後只有不到一半的劑量能到達大腦,而剩餘的劑量會被排泄出體外。“尿液或者糞便——那就是大多數藥物的歸宿。”康斯特布爾説道。

*譯者注

生物可利用性在藥理學上指所服用藥物能進入體循環,進而抵達作用部位的程度,是藥物的一種藥物動力學特性。

https://www.msdmanuals.com/professional/clinical-pharmacology/pharmacokinetics/drug-bioavailability

藥物還可能通過不當的處置方式進入水體——藥物被衝進馬桶——從垃圾填埋場被濾出,還有從製藥設備裏排出。

含有藥物的水會從下水管道進入污水處理廠,而大多數情況下這些藥物成分不會被發現和處理。傳統的污水處理設備“在設計時並沒有考慮到要消除藥物成分,因為此前我們根本不知道它們的存在”。來自布法羅大學的環境化學家戴安娜·阿加(Diana Aga)説道。

過去,由於無法測量水中濃度極低的藥物,科學家並未意識到藥物污染問題的存在。“這就好比在奧運會規格的游泳池裏滴了一滴墨。”亞利桑那州立大學環境健康工程中心主任羅爾夫·哈爾登(Rolf Halden)説道。直到最近20年,能從水中檢出如此微量的化學物質的技術才被廣泛使用。而如今,在新技術的加持下,人們發現藥物無處不在:從流經美國城市的河流,到澳大利亞國家公園(即使這樣原始的地方也未能倖免)內的小溪,再到南極科考站附近的沿海水域。

“以往我們覺得‘噢,既然我們檢測不到,那大概沒什麼影響。’”哈爾登説,“但現在我們知道事實並非如此。”

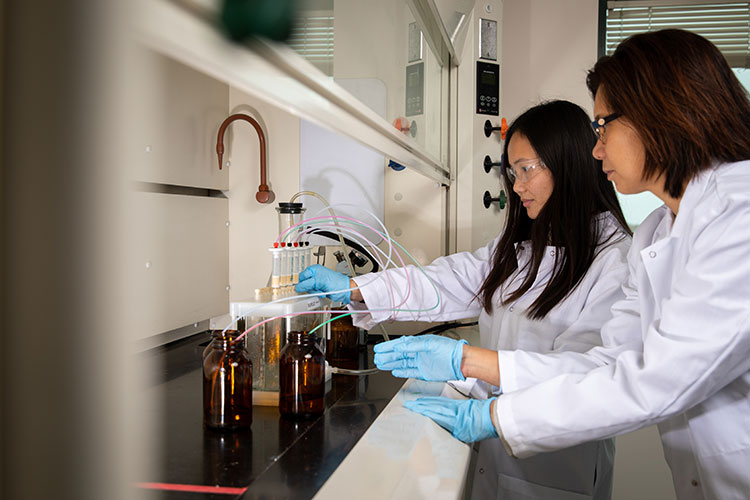

戴安娜·阿加(右)和博士生路易莎·安吉利斯正在從廢水中分離化合物丨圖源:Meredith Forrest Kulwicki

戴安娜·阿加(右)和博士生路易莎·安吉利斯正在從廢水中分離化合物丨圖源:Meredith Forrest Kulwicki

吃了鎮痛藥片的魚

實驗室裏,攝入了抗抑鬱藥物的魚的行為正如你能預見的那樣:它們鎮靜了下來。為了降低被天敵捕食的概率,野生魚類更喜歡躲在陰影中;攝入了抗抑鬱藥物的實驗魚類卻對潛在的危險滿不在乎,更常在魚缸裏明亮的區域活動。

並且,即使是與捕食者狹路相逢後,這些實驗魚類也很快就將這一經歷拋擲腦後。在一項實驗中,行為生態學家鮑勃·王(Bob Wong)以及他在澳大利亞莫納什大學的同事測試了食蚊魚(mosquitofish)在攝入了氟西汀(即百憂解)後如何應對捕食者的攻擊。大多數的魚在被潛在的捕食者攻擊後,會盡量保持不動,避免再一次被發現,王説道。研究者把塞着橡皮塞的小金屬管扔進魚缸來模擬鳥類的攻擊,並用攝像機記錄魚的活動。攝入少量氟西汀的魚保持不動的時間更短,這説明它們緊張和恐懼的程度更低。

產生這一效果的原因可能是抗抑鬱藥物會抑制腦內壓力反應系統的信號傳遞。在魚類體內,壓力會引起下丘腦、垂體和腎間腺體之間來回的信息交流,最終導致應激激素皮質醇的激增(這種壓力系統被稱為HPI軸,相當於人類的下丘腦-垂體-腎上腺軸)。而攝入了抗抑鬱藥物的魚,HPI軸變得遲鈍,血流中的皮質醇含量更少,研究結果表明這些指徵代表攻擊性和恐懼程度的降低。

在最近的一項研究中,王發現攝入氟西汀的古比魚羣(guppies,又名孔雀魚)的行為會變得更加統一。他表示,這可能是個非常危險的信號。“多樣性是決定族羣能否存活的關鍵,尤其是在一個不斷變化的世界裏。”王説道,“在正常環境下,一些決策失誤的動物會被吃掉或者更難繁衍後代。”但如果每個個體都無法正確決策,就會危害整個族羣。

攝入了氟西汀的魚還會變成糟糕的捕食者。兩項研究分別表明,攝入了氟西汀的黑頭呆魚(fathead minnows)和條紋鱸(striped bass)需要花更長的時間捕獲獵物,吃得也更少。正常情況下,突觸內多餘的五羥色胺會被神經元像吸塵器一樣重新吸收,這一過程被稱為再攝取。而SSRIs會通過阻斷五羥色胺的再攝取,導致與受體結合的五羥色胺含量增加。下丘腦(大腦的飢餓中樞)內五羥色胺受體的激活程度升高會抑制食慾,導致魚的進食減少。

- Willian Santiago -

- Willian Santiago -

抗抑鬱藥物還會擾亂魚類的生殖繁衍。在一項研究中,攝入了氟西汀的雄性黑頭呆魚對雌魚表現出了攻擊性。將雌魚誘引到自己的巢穴之後,雄魚往往會殺死雌魚,該研究的領頭人、來自威斯康星大學密爾沃基分校的生態學家麗貝卡·克拉珀(Rebecca Klaper)説道。在持續給藥的幾週中,實驗魚的行為發生了變化。“它們變得悠閒起來,不再像對照組那樣進行大量的性行為。”克拉珀説道。

而在王的實驗室,攝入了氟西汀的雄性食蚊魚則會花費更多的時間追求雌魚,並且產生更多的精子。也有其他研究報告稱,抗抑鬱藥物會誘發蛤蜊和小龍蝦更多地產卵和生殖。

產生這一效應的罪魁禍首還是下丘腦內的五羥色胺信號的變化。五羥色胺會刺激下丘腦釋放更多促性腺激素釋放激素(gonadotropin releasing hormone,GnRH),進一步使得垂體釋放更多的生殖激素。

最後,抗抑鬱藥物還會擾亂一些物種的學習和記憶功能。來自法國的研究者利用烏賊進行了一系列實驗,發現抗抑鬱藥物文拉法辛(venlafaxine,一種五羥色胺和去甲腎上腺素再攝取抑制劑)會危害垂葉(vertical lobe)的細胞生長,而垂葉對頭足類動物的學習和記憶十分關鍵。高劑量的抗抑鬱藥物還會損害烏賊偽裝自己的能力,研究者認為這是由於藥物損害了視葉(optic lobe)的信息處理。

伯特倫和同事正在探究暴露在藥物中是如何改變魚類的解剖學結構和形態的,圖中所示的雄性孔雀魚就是一個例子。這張放大的切片展示了魚的一些內部解剖,包括眼睛(白色大斑點狀區域)以及腦(眼睛右上方的淺粉色塊狀區域)。丨Michael Bertram

伯特倫和同事正在探究暴露在藥物中是如何改變魚類的解剖學結構和形態的,圖中所示的雄性孔雀魚就是一個例子。這張放大的切片展示了魚的一些內部解剖,包括眼睛(白色大斑點狀區域)以及腦(眼睛右上方的淺粉色塊狀區域)。丨Michael Bertram

被放大的藥物作用

只需要極小劑量的抗抑鬱藥物,就能擾亂大腦信號和改變行為。在王的實驗中,水中的藥物濃度只有18ng/L——正是那奧林匹克游泳池中的一滴墨水——讓魚羣變得更莽撞和活躍。

這還不是那些微量藥物的全部威力:魚羣可能會攝入並且在體內積累這些藥物——也就是説,魚羣體內的藥物濃度比我們在水體中測得的要高。在一項研究抗焦慮藥物奧沙西泮(oxazepam)的實驗中,布羅丁發現河鱸(European perch)肌肉中的藥物含量是它們生活的溪水中藥物濃度的6倍。無脊椎動物則更誇張,“有一些物種體內的藥物濃度能達到水中藥物含量的10到20000倍。”來自瑞典農業科學大學的研究者布羅丁説道。藥物的富集效應隨着食物鏈向上而被愈加放大。在一項2018年的研究中,布羅丁和同事們估算出澳大利亞的溪流中的褐鱒魚(brown trout)攝入的抗抑鬱藥物量相當於人類日均用藥量的1/4。“這就像是水底到處散落着藥片,而那些魚和鴨嘴獸則正在吞食它們。”

另外,野外的魚類和昆蟲並不只會接觸到單獨一種藥物。“在環境中有成千上萬的藥物,它們可能以很多不同的方式相互作用。”同樣來自瑞典農業科學大學的研究者邁克爾·伯特倫(Michael Bertram)説道,他也是布羅丁的一位同事。

布羅丁和他的團隊計劃在下一個課題中研究藥物之間的相互作用。“這些相互作用產生的不僅僅是單純的混合物,我們還要關注那些絕不會出現在給人類的處方上的產物。”他説道,“因為環境中包括大量不同藥物的結合物……那些藥物可能有糟糕的副作用,現實中的內科醫生是絕對不會給病人使用的,而魚羣正在其中游泳。”

2021年8月,伯特倫和他的同事在瑞典的于默奧鎮收集幼年北部梭子魚(northern pike)。“梭子魚會捕食魚類,所以經常被我們在行為實驗中當作刺激被試魚的捕食者。”伯特倫説道。例如,他們“讓一隻梭子魚隔着一層玻璃遊過,觀察攝入藥物/未攝入藥物的被捕食魚是否表現出自然的緊張行為”。

2021年8月,伯特倫和他的同事在瑞典的于默奧鎮收集幼年北部梭子魚(northern pike)。“梭子魚會捕食魚類,所以經常被我們在行為實驗中當作刺激被試魚的捕食者。”伯特倫説道。例如,他們“讓一隻梭子魚隔着一層玻璃遊過,觀察攝入藥物/未攝入藥物的被捕食魚是否表現出自然的緊張行為”。

我們並非無計可施

日復一日,魚羣泡在藥湯裏。藥物的種類和濃度可能會因人口密度、季節和水流量而每天不同。在阿加的研究中,她注意到新冠疫情期間水裏的抗抑鬱藥物濃度有所上升。“不過樣本量很小,所以我不想誇大這個結果。”她説道,“也可能是因為新冠疫情期間的水流量較低而導致我們測量到的藥物濃度變高。”

“但是我非常確定的一點是,在我們採樣的國家中,美國水樣中的抗抑鬱藥物濃度遠高於其他國家,並且藥物種類更多。”

不管原因是什麼,我們解決這個問題的對策不外乎兩種。“要麼減少向廢水中排放有問題的化學物質,要麼在廢水再利用前用更嚴格的技術手段移除這些化學物質。”哈爾登説道。

前一種選擇意味着需要更謹慎地使用藥物。“這些藥物是救命用的,所以我們對為挽救生命而造成一定的環境損害做好了心理準備。”哈爾登説道,“但也可能存在過度服藥、不當使用和濫用藥物的情況。”

更環保的藥物設計能夠限制環境中的藥物量。藥物往往被設計成穩定的物質——沒人想要每30分鐘吞一次大藥片;為了避免這樣的情況,製藥行業研發出了不容易分解的化學物質,哈爾登説。這樣就不用一直服藥。“但如果一種物質能在我們的身體中存留24小時,也就意味着它也可能在環境中存留很久。”他指出。

- Arantxa López -

- Arantxa López -

研發出更具生物可降解性的藥物一直是“我們這些熱心綠色化學的藥物工業從業者夢寐以求的”,來自美國化學學會的康斯特布爾説道。但這種想法可能並不現實。“一位藥物化學研究員會面臨很多要求,從藥品的製作工藝,到它需要是生物可利用的,再到它需要是安全且有效的。”他説道。“要在藥物設計中再追加一條額外的限制,‘聽着,我們需要這種藥物只在兩年保質期內和人的體內保持穩定,接下來我們希望它能分解掉’——從化學上來講,這很難實現。”

這樣一來,就得從污水處理上想辦法。幸運的是,我們現有的技術就能完成從水體中分離藥物這個過程。在阿加的研究中,她提出了兩種能在污水處理的過程中移除95%以上的污染物的對策:臭氧化處理可以將化學物質降解到能被微生物能分解並完全消滅的程度,她説道。而另一種方案,顆粒狀活性炭,可以吸收所有類型的污染物——不過,就像你家裏的淨水器一樣,活性炭需要經常替換。以上的兩種處理技術都很昂貴,也沒有得到廣泛應用。

不管是選擇支付昂貴的基礎建設費用,還是無動於衷,最後為我們的不作為買單——我們總要付出代價。“事到如今,我們還以為人類可以和環境剝離開來,以為事物會以線性的方式出現、離開然後永遠消失。”哈爾登説,“但事實並非如此。世界上沒有收容廢水的天堂;我們永遠是這無休止的水循環中的一部分。”

事實上,已有幾項研究報告稱,在飲用水中檢測出了微量藥物,包括抗抑鬱藥物。

如果我們仍然不肯謹慎對待我們向環境裏排放了什麼,我們終將作繭自縛,哈爾登説道。“我們註定會漂浮在自己創造的化學物質中。”

本文經授權轉載自微信公眾號“神經現實”,原文題目《泡在“藥湯”裏的魚:精神藥物如何滲透水循環?》編輯:Orange Soda

本文經授權轉載自微信公眾號“神經現實”,原文題目《泡在“藥湯”裏的魚:精神藥物如何滲透水循環?》編輯:Orange Soda

原文:https://www.brainfacts.org/thinking-sensing-and-behaving/diet-and-lifestyle/2021/fish-are-swimming-in-happy-pills-heres-why-thats-bad-091521