金新: 綽號雅遣_風聞

虎落平阳-2021-11-28 16:33

【多餘的話】 此類文章曾信手掇筆上百篇,不為名利,只為內心“能量”的釋放。

綽號雅遣

金新

所謂“綽號”,即渾名,諢名,混名;如李玉之《永團圓·永慶團圓》“醜扮皂隸上:渾名馬前健,綽號鐵笊籬”,施耐庵之《水滸傳》之《施恩重霸孟州道,武松醉打蔣門神》“小弟自幼從江湖師父學得些小槍棒,孟州一境,起小弟一諢名,叫金眼彪”,趙翼之《陔佘叢考》“世俗輕薄子,互相品目,輒有混號。《呂氏春秋·簡選篇》:夏桀號‘移大犧’,謂其多力能推牛倒也,此為混號之始”。

“綽號”的同義語還有很多,如外號,花名等。但無論如何,在常人的眼裏,其意每每是帶有貶義性質的。有張同學者曾寫過一篇《何必亂叫‘花名’》的文章予以抨擊:“‘荔枝’的座位在哪?‘荔枝’?我一楞,什麼荔枝龍眼的,誰知道?自個兒找去!事後一打聽,方才曉得,荔枝者,黎同學是也。原來如此!可面對取‘花名’者的樂,我實在笑不起來,好端端的名字,為什麼如此歪曲呢?説真的,我有點佩服愛起‘花名’的人,眼力是那麼……隨便哪位身材相貌‘出眾’一些,或是名字的諧音有點熟悉,就能派生出許多新名詞。於是‘高佬’‘肥崽’‘瘦鬼’‘蛤蟆’‘蝦仔’‘老鼠’喚起來,梁同學成了‘酸瓜’,董同學成了‘姑娘’,李同學成了‘里根’……説了這許多,無他,只希望大家不要亂起‘花名’,一則不雅,二則不敬,三則浪費智力。也希望被起‘花名’者勇敢反擊,不要怕撕破臉。請記住:對每個人來説,世界上最動聽的詞就是他們自己的名字!”文章作為議論文來説,寫得極一般,且通觀全篇當可斷定,小作者對這種文體不夠嫺熟。僅蜻蜓點水而浮光掠影,證明了日常生活中,尤其是學生裏,不尊重取“綽號”的現象的普遍性,人們對此深惡痛絕。

然而,魯迅在文學創作中,對“綽號”卻情有獨鍾。如其之《故鄉》:“我吃了一嚇,趕忙抬頭,卻見一個凸顴骨,薄嘴唇,五十歲上下的女人站在我面前,兩手搭在髀間,沒有系裙,張着兩腳,正像畫圖儀器裏細腳伶仃的圓規。”“哦,我記得了。我孩子時候,在斜對面的豆腐店裏確乎終日坐着一個楊二嫂,人都叫伊‘豆腐西施’。但是擦着白粉,顴骨沒有這麼高,嘴唇也沒有這麼薄,而且終日坐着,我也沒有見過這圓規式的姿勢。那時人説:因為伊,這豆腐店的買賣非常好。但那大約因我年齡關係,我卻並未蒙着一豪感化,所以竟完全忘卻了。然而圓規很不平,顯出鄙夷的神色,彷彿嗤笑法國人不知道拿破崙,美國人不知道華盛頓似的。”

就“圓規”而論,楊二嫂身材瘦長,言其誇張型的外部特徵。

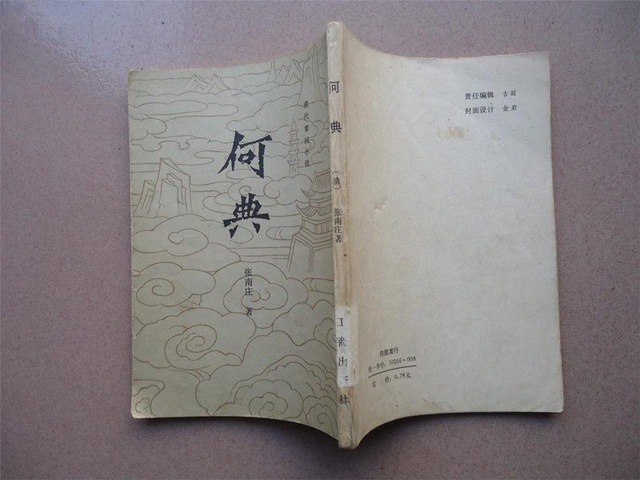

就“豆腐西施”而論,一是西施乃古代的美女,具“沉魚”之麗;二是清人張南莊之俗諺小説《何典》提及,豆腐西施家住所謂的“下界”酆都城東村,老子靠賣豆腐為生,薄薄有幾畝家業,只生得她一個女兒,雖視若掌上明珠,但家境拮据,勢單力孤,“豆腐西施”仍不免受到強人的欺侮與壓迫。將“豆腐西施”這個“綽號”加於楊二嫂,不光言其年輕時容貌無雙的外部特徵(如西施之美麗),而且言其出身下層社會,倍受凌辱的內部特徵(如豆腐之軟弱)。

這兩個“綽號”珠聯璧合,栩栩如生地勾勒出人物的形象:一個既被侮辱、被損害,又深受私有觀念支配的小城鎮私有者。

不唯小説,散文亦然。如其之《藤野先生》:“頭頂上盤着大辮子,頂得學生制帽的頂高高聳起,形成一座富士山,……宛如小姑娘的髮髻一般。”勾勒出清國留學生頭髮的外部特徵。這讓人聯想到,國家貧弱不振,遭列強凌侮,其許人竟然一如“商女不知亡國恨,隔江猶唱洞庭花”。

據説,這篇膾炙人口的散文掇用了“富士山”以後,竟然翻出新意,成了魯迅自己的“綽號”。相傳,迅翁在東京學習時,看不慣那些思想腐朽、不學無術卻喜歡附庸風雅的國人,總是想方設法予以嘲諷。一次,他偶遊風光旖旎的富士山,瞧着盤亙入雲的山巔,靈感陡生,隨口將不遠處幾個留學生堆疊於腦瓜上的辮子笑喻為“富士山”並把這一得意的發現告訴同遊的王立才,而王居然張冠李戴,當成魯迅的“綽號”,不久便在小範圍傳開了,蓋因“富士山”是日本一座饒有名氣的火山,岩漿在靜止中運動,揭示其大無畏勇士的戰鬥精神之內部特徵,可謂一詞二用,各得其所。

事實上,“綽號”在寫人記事中“‘善’莫大焉”。另有劉同學者亦曾寫過一篇《商標·綽號·作文》的文章予以明理:“商品的商標雷同的現象實在是太多了。以‘紅棉’作商標的商品就有自行車、熱水瓶、保温杯、牌線、琴絃、紐扣、爽身粉、月餅、雪糕等;以‘雙喜’作商標的商品就有香煙、火柴、啤酒、糖果、餅乾、豆豉、毛巾、被單、花瓶等;還有現在很時髦的這個‘寶’那個‘寶’,真可謂恆河沙數,不勝枚舉。這種商標雷同的現象,使商品的名稱顯得單調乏味。由此,我聯想到遣詞造句,聯想到寫文章。有些同學,讀到一篇比較好的文章,就把它看作是‘萬世經典’,因而不顧實際,生硬模仿,結果總是寫不出自己的文章來。例如描寫人物外貌:倘若是女孩子,則必定是‘大眼睛,紅樸樸的臉上有一對小酒窩,頭上扎着兩條羊角辮’;倘若是男孩子,則必定是‘大腦袋,圓圓的臉,像個熟透的紅蘋果,嘴角上掛着一絲微笑’。如此千人一面,讀來乏味。達·芬奇説過,世界上沒有兩隻完全相同的雞蛋;達爾文也説過,世界上沒有兩片完全相同的葉子。雞蛋與葉子尚且如此,何況人的外貌。跟這種雷同現象形成鮮明對比的是《水滸傳》里人物的綽號。那一百零八位好漢,個個都有形象生動而又能顯示個性的綽號。僅僅憑感覺,讀者就可以‘如見其人,如聞其聲’。這些情趣各異的綽號實在起得太妙了。我們要為漢語詞彙這麼豐富而感到自豪,為悠悠華夏之文苑藝林有施耐庵這樣一位善於觀察、善於駕馭詞語的高手而感到驕傲。”

其實,在中國古典文學裏,以“綽號”直接或間接揭示人物個性的例子比比皆是,只是施先生的《水滸傳》相對集中一點罷了:“九紋龍”“鎮關西”“小霸王”“花和尚”“豹子頭”“青面獸”“赤發鬼”“美髯公”“蔣門神”“武行者”“錦毛虎”“鎮三山”“霹靂火”“小李廣”“沒遮攔”“船火兒”“及時雨”“神行太保”“黑旋風”“浪裏白條”“錦豹子”“病關索”“拼命三(郎)”“撲天雕”“一丈青”“王矮虎”“插翅虎”“入雲龍”“托塔天王”,即便在注重對仗的章回目錄內,也用了那麼多。

應該認識到,恰到好處的“綽號”,筆法經濟,以簡馭繁。有人説它在顯示人物性格或曰個性時,外部特徵,包括一些內部特徵像白描,斯言差矣,實為謬誤。白描原是中國繪畫的傳統技法,指不着顏色,也不畫背景,只用墨線勾勒人和物的形象,因重在以形傳神而不重形似以求神似,又稱“寫意”;後人將此法引入寫作,謂之“白描”或曰“意筆”。白描不用或少用色彩濃烈的修飾性形容詞,不加渲染烘托,也不用修辭手法,只是用簡潔質樸的文字,抓住事物的主要特徵,寥寥數筆勾畫出事物的形象。如魯迅之《祝福》:“頭上扎着白頭繩,烏裙,藍夾襖,月白背心,年紀大約二十六七,臉色青黃,但兩頰卻還是紅的。”勾勒出祥林嫂的外部特徵。可以明顯看出,“白描”語言簡潔,然遠不如“綽號”;更為重要的是,“白描”不用修辭格,而“綽號”本身便是借代。又有人説它亦屬借喻,這就得具體情況具體分析了。借代與借喻作為兩種不同的修辭格,雖然均不出現本體,但借代構成的基礎是相關性,即借用和這個人或事物密切相關的來代替;借喻構成的基礎是相似性,即借用和這個人或事物密切相似的來喻示。前者如周立波之《暴風驟雨》:“郭全海慌忙從柱上解下青騍馬,翻身騎上,攆玉石眼去了。”以馬的綽號“玉石眼”代馬。後者如《天安門詩抄》:“欲悲聞鬼叫,我哭豺狼笑。灑淚祭雄傑,揚眉劍出鞘。”以“鬼”、“豺狼”喻“四人幫”。借代的着重點在於代替,借喻的着重點在於比喻。當它們難以辨別時,一般可用“明喻替代法”來檢驗,本體不能改成明喻的為借代,能改的系借喻。之所以説“一般”,是因為一似前言,“具體情況具體分析”。如前引《故鄉》語中的“圓規”,便能説成“揚二嫂像圓規”。為了自圓其説,或有人將有“像”的第一個看作借喻,沒有的第三個看成借代,這是淺層次的搪塞。實際上,俟內部特徵與外部特徵有機組合至“你中有我,我中有你”的境界(儘管有所主次),相關性與相似性高度而完美地結合,借代與借喻就難捨難分了,若“圓規”者,是十分難得的辭格遣用,結合語言環境審視,屬外在形象,但瘦弱的身軀不在一定意義上體現其內在氣質嗎?真稱得上“非文章高手,莫能為之”。魯迅則信手掇用,甚而至於延伸到隱語,如“富士山”者。限於篇幅,不事鋪陳。

“綽號雅遣”,《水滸》因此燁燁生輝。金聖嘆腰斬《水滸》,令書與史、騷並列,他也出了名。他可不敢刪除“綽號”,這位明亡後入清的著名文人是知曉其間的緣由的。當然,“綽號”至“雅”而且“遣”,絕非易事,乃觀察超羣、語言卓絕、文思敏鋭者之專利,豈是下里巴人所能企及?不登大雅之堂的“綽號”,只是有礙聽力的噪音污染罷了!亟望愛取“綽號”的同學,以點石成金之語言為中介或曰橋樑,精察外觀、妙解內質,從而走出庸俗、步入高雅,在文學的殿堂裏一展身手,為文章增添亮色。