為什麼這一代人聽歌不“洋氣”了?_風聞

音乐先声-音乐先声官方账号-解读音乐产业,见证黄金年代。2021-11-29 23:35

作者 | 朋朋 編輯 | 範志輝

最近,綜藝節目《中國潮音》上,民謠音樂人張尕慫攜手電子音樂人蔣亮獻上了一個饒有趣味的舞台,甘肅方言搭配三絃嗩吶,改編了兒歌《找朋友》和《大風車》,再輔以與兩人外形頗具反差的一句“滿懷可愛,所向披靡,啾咪”,為節目貢獻了第一個出圈作品。

簡單歡快的旋律讓許多網友“上頭了,單曲循環一整天”,也有網友表示聽來很感動,從中聽到了無憂無慮的童年。三絃、嗩吶、方言、兒歌的搭配似乎都和常規意義上的“潮音”不沾邊,但卻實實在在地受到大眾的喜愛。

無獨有偶,早在《樂隊的夏天》《明日創作計劃》等綜藝舞台上,唱着客家話的音樂人九連真人、唱海豐話穿人字拖的五條人和唱貴州六盤水縣城科幻的蔣先貴,都成為了當年的人氣選手。

這些來自邊陲小鎮的聲音正一點點走向主流的音樂舞台,“縣城感”、“鄉土感”的音樂逐漸征服了年輕人的耳朵。而在全球化的背景下,年輕人接觸到各類音樂的機會越來越多,為什麼這些來自“小地方”的音樂反而越來越有市場了?

“小地方”成就了現象級的音樂人

“小地方”的“小”是相對於“大城市”的“大”而言的,這裏經濟發展滯後、處於公共視野的邊緣地位。生活在小地方的年輕人有一套自己獨有的生活態度,沒有過多的生活壓力,沒有過高的收入,生活在格外親密的親戚和鄰里之間,自然也沒有大城市年輕人的痛苦與孤獨。

這裏的年輕人玩起來音樂來也帶着特殊的“縣城感”、“鄉土感”:旋律輕快簡單,多用方言演唱,細看歌詞,唱的盡是雞零狗碎的小事。

張尕慫以“父老鄉親們,歡迎來到我們的音樂村莊”給《中國潮音》開了場,仿若村支書一聲令下,讓聽眾夢迴嬉鬧了整個童年的小農村。回想起《樂隊的夏天》第二季,五條人出其不意地臨時把表演曲目換成《道山靚仔》,將縣城一個遊手好閒、不務正業、邋里邋遢的“靚仔”帶到了綜藝的舞台上。沒有波瀾的情感,亦沒有宏大的敍述,不過是對縣城生活的一個碎片進行戲謔的記錄。

同一個舞台上競技的九連真人也着眼於小人物。《莫欺少年窮》用客家話記錄了一個叫阿民的青年,他來自於鄉村,成長於鄉村,卻想着到城市中去闖一番天地。阿民熱烈、直率又兇猛,帶着鄉村青年無知者無畏的氣魄。

Z世代的年輕音樂人同樣也將自己的視野落在了“小地方”。《明日創作計劃》的人氣選手蔣先貴,也呈現出了與愛豆們完全不同的氣質。名字“土土的”,穿着不合時宜的西裝,説話也帶着沒有被偶像工業規訓過的放鬆感。在他的音樂中,家鄉貴州變成細膩而抽象的意象,變成月球、變成潮汐,正好夠小鎮青年做白日夢。

從蔣先貴到五條人、九連真人,他們都在做着一件事:用音樂的方式,記錄在大城市鏡頭的失焦處——縣城、鄉村和小鎮的世情。

無論是道山靚仔還是少年阿民,都是小地方的一個碎片,鮮活在街頭巷尾。而這些音樂人從小地方而來,沒有對小地方落後和貧窮的戾氣,看到小地方的滯後和無奈,也深知小地方的温柔與浪漫。

當互聯網的發展弱化了城鄉二元對立的局面,也為許多小地方的音樂人發出自己的聲音提供了契機。華北浪革(即華北浪漫革命樂隊)得益於B站的混剪視頻,王小帥、賈樟柯等導演對準小地方的鏡頭把小地方的音樂具象化,小地方的普通人的愛與哀愁都變得格外動人,“千重關,萬重浪,比不過縣城一碗湯”,是在外漂泊的年輕人濃得化不開的鄉愁。

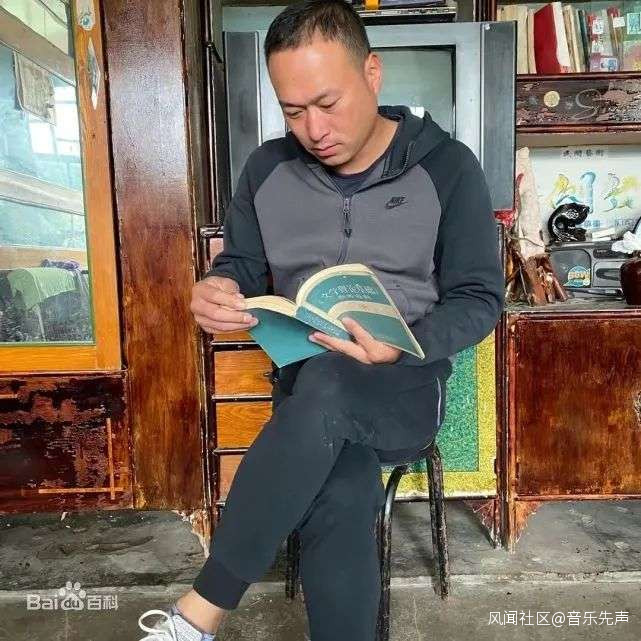

而張尕慫也同樣成名於互聯網,在疫情隔離期間,他在抖音上發佈自己坐在農村的院子裏,彈着三絃調侃自己隔離在家的雞毛蒜皮,獲得了7.1w的轉載,漲粉近60w。每一個返鄉青年好像能從他的音樂裏看到自己的無奈。

這些來自於小地方的音樂人,居於陋室,心懷宇宙,性情豐富而肆意。那些根植於小地方的才華,稍一澆灌,便釋放出各種動人的神秘因子。

音樂中的縣城美學

縣城的“美學”緣何值得關注?正是因為在刻板印象中,縣城或者説小地方是髒亂差的,是閉塞且保守的。比如在快手興起的初期,大眾第一次在手機熒幕上看到了真實的小地方,大眾只看見普通人被流量衝昏了頭腦,無所不用其極地創造着荒誕而低俗的“縣城醜態”,帶着幾分貶義。

在這樣的慣性下,人們常常以獵奇的心態俯視着“小地方”,俯視着“縣城”,審醜和土味一時甚囂塵上。而這些音樂人再看“小地方”時,目光温柔與深情,帶着同理心與愛,以詩意的藝術化的方式呈現出縣城別樣的風景,衍生出了獨有的“縣城美學”。

在他們的音樂中,縣城的小人物不再沉默,在旋律中流淌出生活的熱氣騰騰。阿民在九連真人的音樂裏,倔強而執拗,勢要掙脱貧窮的束縛闖出自己的天地;五條人的縣城青年在愛情裏帶着浪漫和魯莽,蔣先貴則帶着一種天馬行空的想象,帶着沒有被高樓大廈掣肘的活力。

與其説歌曲中塑造的縣城圖景讓人感動,不如説是這些音樂呈現出了一種根植於中國本土的情緒,可以跨越不同地域、文化和年齡的情緒。通過這些音樂人,聽眾們意識和關注到了從前不感興趣的、漠視的、遺忘的真實生活。

除了這些音樂人之外,諸多藴藏這般情緒的音樂作品,也很容易引起人們的共鳴。

比如,在抖音上被播放了15.8億次的《漠河舞廳》,其靈感來源就是在小城漠河。一位名為張德全(化名)的老人,他的妻子康氏在大火中喪生,此後30年,張德全未再娶,只做舞廳裏一人獨舞的惆悵客,這普通人的生死離別賦予一首普通民謠格外動人的力量。

再之前,萬能青年旅店的《殺死那個石家莊人》也曾成為抖音上的翻唱熱門,而歌曲唱的正是普通藥廠工人的生活:韶華不再,朝九晚五,家庭生活平淡而乏味,“如此生活三十年,直到大廈崩塌”是無數中年人生活的無奈。

而年輕樂隊蛙池的熱門歌曲《孔雀》,呈現出了小城中流線水上的工廠女工不為人知的一面。她們有自己獨特的生活模式和文化,生活四處是蕪雜卻柔軟堅毅。

很多人説縣城沒有美學,只有生活。混亂和失序、人情社會、發展滯後共同構成了“縣城”,但是這些音樂帶着一種詩意,呈現出了一種獨特的人文關懷,站在更高的視野,將聽眾與小人物的生活之美連接起來。

有時候,那些不被看到的人其實和我們一樣,對精神生活的需求真實而強烈,他們也渴望獲得尊重和關注,這種迫切的心情並不亞於他們對改變經濟地位的渴求。

而音樂人正是敏鋭地捕捉到了這其中的精髓,如五條人在《縣城記》的封面上所言“站在世界,放眼海豐”,他們以一種詩人般的情懷和社會學家般的關懷,來觀察、記錄邊緣羣體的生活,由此構建了自己的音樂美學。

縣城美學何以如此吸引人?

我們如何看待縣城?這是一個不容易回答的問題。

在當下的影視劇中,縣城正在消失,淪為一個個在北上廣深打拼的個體。即便是那些從小城鎮成長起來的人物角色,也在一塵不染的精裝公寓裏,過着“小時代”一般的悲喜。

影視劇的視角是“懸浮”的,以一種居高臨下的姿態看待小地方的人物。他們的形象變得愈發刻板,淪為蘇大強、樊勝美這樣的長輩,吝嗇、刻薄、唯利是圖。片面化、刻板化的鏡頭之下,普通人的人生失了真。

當小地方的個性被標籤化以後,最近在短視頻大火的“張同學”這樣的人物變得彌足珍貴。他向我們呈現出了縣城生活的另一面:沒有過多的壓力,一切流暢而閒適,有着田園牧歌般的自由和快樂。不得不承認,人們從真實的縣城生活中,看到了久違的隱約的幸福。

對於縣城感、鄉土感的音樂,我們在充滿煙火氣的詞曲中,聽到了自己、聽到了過去、聽到了温度,獲得了一種擺脱了大城市的浮躁後的腳踏實地的安全感。而再審視自己,只能被生活和工作推着前進,那種簡單的幸福就變得可望而不可得了。

如果走到海豐、走到漠河、走到六盤水去,年輕人或許會發現小鎮和縣城可能也擁擠着破敗的街市,格外聒噪的小販,精神文化生活只剩廉價音像中的當季神曲。但是在音樂中,縣城和小鎮變成了年輕人眼中“詩和遠方”一般的嚮往,一種再也回不去的懷念的嚮往。

換句話説,帶有“縣城美學”的音樂在這個時代收穫了大批的年輕聽眾,絕非偶然。

年輕人經歷是否要“逃離北上廣”的糾結,苦於“996”工作模式,在社交媒體上呼喚“躺平”、反對“內卷”,這些音樂給了年輕人對於慢節奏生活的想象,在壓力之外自由呼吸的港灣。

每個加班通宵的凌晨,每個被KPI壓榨的午後,戴上耳機,在音樂中低成本地做一個“有温度的小人物”,何樂而不為?

排版 | 安林

本文為音樂先聲原創稿件,轉載及商務合作,請聯繫我們。