元宇宙會怎樣改變政治世界的“玩法”?——從遊戲史視角看世界政治秩序的重構與挑戰_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2021-12-05 21:55

編者按:現在,“元宇宙(metaverse)”正在吸引廣泛關注,成為產業圈、創投圈和文化圈最為炙手可熱的概念。有人甚至把2021年判定為“元宇宙元年”。這一概念及其所代表的一系列技術、制度、生活方式,為何會引起如此大的反響,又對人類社會的未來具有何種意義?《探索與爭鳴》特邀相關領域專家撰稿,將於近期推出專題。部分內容在微信公眾號先行推出,以饗讀者。

本文指出,元宇宙的出現與新航路開闢、地理大發現一樣,具有政治與戰略上的意義,新世界的秩序建構一方面有別於現實的國內與國際法則,另一方面又極易被現有知識結構與話語體系影響,這意味着未來將出現價值重估和話語競爭。

元宇宙會怎樣改變政治世界的“玩法”?

——從遊戲史視角看世界政治秩序的重構與挑戰

於京東|南京大學學衡研究院、政府管理學院助理研究員,《探索與爭鳴》第四屆青年理論創新徵文一等獎獲得者

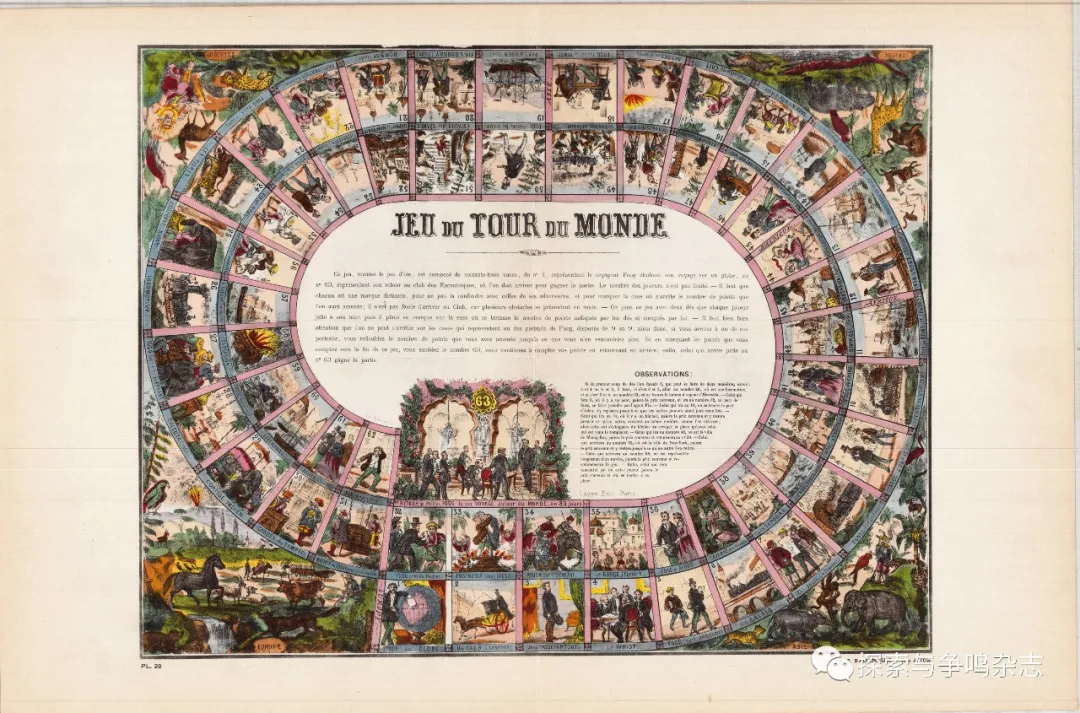

1521年,神聖羅馬帝國皇帝查理五世(Charles V)收到一封自美洲寄來的信,寫信者是號稱“新西班牙”創始人的埃爾南·科爾特斯(Hernán Cortés)。信中描繪了一個光怪陸離、超乎現實的異域空間,為了增強閲讀體驗,科爾特斯還附上了一幅彩色地圖。來自新世界的地圖很快融入歐洲宮廷與市井娛樂的主題,在一種流行的鵝棋遊戲中,圖像被分割在63個逆時針向心排列的格子裏,玩家需要從美洲出發,通過擲骰子來決定跳躍的步數,沿途不時會經過殖民地、種植園、貿易港、原住民部落、異教國家以及遭遇遊覽、交戰、談判等各種虛擬場景,贏得獎勵或接受懲罰,最先回到最後一格“祖國”的人獲勝。2021年10月,馬克·扎克伯格也發出了一封《創始人來信》,正式宣佈Facebook更名為Meta。信中也描述了人類社會的下一個新世界——元宇宙(metaverse):在數字技術支持下,人們可以沉浸體驗虛擬現實或超現實的各類場景:娛樂、社交、消費、工作……為了更形象地説明,Facebook還製作了一部時長77分鐘的影像。

1521年科爾特斯信中的《特諾奇提特蘭地圖》

注:此圖於1524年在紐倫堡出版,現藏於芝加哥紐貝雷圖書館(Newberry Library, Ayer 655.51.C8 1524b)。

“新世界”一詞取自塞涅卡的悲劇《美狄亞》(Medea),“忒提斯將會揭開新世界(novos orbes)的面紗,極北之地不再是人世的邊緣”。近代歐洲的地理大發現證實了這段古老預言,也加速了技術革命基礎上的全球化進程,同時還孕育了早期的烏托邦小説與科幻文學。據此,不少人將元宇宙比作數字時代的新大陸發現。“metaverse”同樣也出自早前的小説《雪崩》(Snow Crash, 1992),如同五百年前的“新世界”(orbe novo / munduns novus)一樣,這個概念在商業資本、技術創新與巨型規模行為體的全面參與下,迅速展現出巨大的輿論能量和商業前景。當下,我們還不能斷言元宇宙能否如扎克伯格所説“開啓人類的下一個篇章”,但也無法否認它已醖釀了一場蔓延於文學創作、股票市場、個體與公共等多領域的輿論思潮,其既在某種程度上反映了數字經濟時代的話語知識變動,又對未來的政治發展與社會改革產生影響。參考新航路開闢後的歐洲,為了爭奪新世界,技術、資本與權力必然尋求對初始規則和政治話語的控制或主導權,這會不會引發元宇宙版的“飢餓遊戲”,帶來數字空間的拓殖、移民與新型戰爭呢?與此同時,在現實社會網絡風險、平台壟斷、遊戲沉迷等問題仍很突出的情況下,虛擬世界怎樣實現有序的公共生活與良善的社會治理?這些既是技術問題,也是政治維度的問題。

從歷史的進程來看,“新世界”從文學與商業概念發展為世俗社會所普遍接受的思潮,需要依託更加直觀而有效的媒介——從科爾特斯的地圖到風靡歐洲的地理遊戲,這些視覺娛樂產品一方面將遙遠的世界化為具象,另一方面也成為技術-文明進程中的一種例證,背後隱含着一定的政治秩序與話語規則。“元宇宙”的媒介是遊戲,作為其前期雛形,“多用户地下城社區”(MUD)很早就應用於遊戲,而模擬現實的底層技術與設備終端則依託於電子遊戲產業的發展,就像電影《頭號玩家》中所呈現的一樣,現階段有關虛擬世界的認知體驗、互動模式、社會關係與秩序意識主要來自視聽影像與遊戲平台。既如此,我們也不妨將遊戲視為一種虛擬社會的鏡像,就像新航路開闢後的殖民地製圖一樣,新空間的構建既有對舊世界體制的某種延續,也包括在原有秩序與價值上的超越,先行試驗於殖民地的許多治理經驗與技術,反過來影響了歐洲本土的實踐。因此,本文試圖從遊戲的視角切入,圍繞共同體的秩序起源、技術與權力關係以及媒介生態來審視作為一種文化現象的元宇宙。

關於遊戲的共同體構想

按照“元宇宙第一股”羅布樂思公司(Roblox)在其上市招股書中的表述,一個真正的元宇宙世界應該包括以下特徵:身份(Identity)、朋友(Friends)、沉浸感(Immersiveness)、低延遲(Low Friction)、多元(Variety)、隨地(Anywhere)、經濟(Economy)和文明(Civility)。這其中既需要底層硬件和設備的支持,也涉及日常信用、經濟與社區的管理,當然也包括更高級層面的認同、價值與文化。扎克伯格也有類似的構想:為了維護隱私、安全、開源與交互這些共同價值,不僅需要新的技術工作,還意味着一種新的治理形式與用户生成(User-Generated)的生態系統。對元宇宙的擁護者而言,無論是“文明”還是“生態系統”,都意味着虛擬的遊戲社交已經不再侷限於娛樂消遣,而是依託一種新型組織形式,朝着身份、理念與價值共同體方向發展,區塊鏈、人工智能和5G通信等無疑提供了技術方面的保障。問題是,遊戲能否締造一個共同體?

歷史社會學的一些研究指出,早期遊戲通常擁有很強的地方文化與社羣建構功能。在阿爾薩斯地區,船業行會歷年的慶典項目之一便是將一隻鵝綁在繩子上,以其為終點組織划船比賽;而在法國南部的一些鄉村地區,狂歡節上年輕人的流行玩法是追趕一隻綿羊,遊戲的最後,人們要集體拿着鐮刀把捉到的羊殺死。這些遊戲都是帶有團契意義的原始儀式,是傳統社會拉近集體聯繫、將人化為整體的主要方式之一。然而到了近代社會,遊戲與共同體的關係變得更加複雜。一方面,如埃利亞斯(Nobert Elias)所言,遊戲成為現代國家進行權力規訓與認同塑造的重要手段,尤其是源於宮廷社會的眾多遊戲,如紙牌、鵝棋、騎士比武、體育競技等,構成了禮儀教化的關鍵部分。另一方面,這種道德化取向又加速了傳統遊戲共同體的分化,比如成人與兒童,平民與資產者,當然還有沉迷玩家與冷靜看客的決裂。這種分化反映了經濟社會變遷背後傳統社羣的衰敗,同時也孕育或助長了新的社會價值。弗倫德里希(Françis Freundlich)就認為,18世紀的博彩遊戲強化了一種消除身份的“平等感”與“無差別感”,這既侵蝕了舊的社會體制,又推動了法國大革命中的新秩序構建, “自由人聯合”的理念甚至延續成為今天元宇宙構想中的核心話語。

1695年加斯帕·布塔茨(Gaspar Bouttats)的版畫《安特衞普的博彩遊戲》注:圖中描述的是安特衞普證券交易所的博彩活動,畫面上方是繪畫、傢俱等獎品,下方的財富女神坐在以歐洲為中心的地球儀上,此畫現藏於阿姆斯特丹的荷蘭國立博物館(Rijksmuseum, RP-P-OB-77.263)。

1701年路易·利熱(Louis Liger)《傳統遊戲學園》一書的插圖。

注:Louis Liger, Académie des jeux historiques, Paris: Le Gras, 1718.

以玩家羣體為核心,一定場域內所展開的遊戲往往會將私人行為聚合成集體行動,而不論是長期還是瞬時,遊戲中的成員通常都共享着一定的價值、信仰、目標,甚至有着共同的生活方式與消遣觀念,這是遊戲共同體之所以能形成的初始條件。與此同時,在過程與體驗層面,遊戲是不同於理性和製造的“玩耍”(play)行為,與文學作品一樣,它是啓蒙運動以來慾望、激情與想象最後的“避難場所”。根據巴赫金(Mikhail Bakhtin)的“狂歡理論”,在現代社會來臨之前,遊戲是羣體世界觀表達與實踐行動的重要部分,即便此後退變為“一種主觀的、理想主義哲學”,放棄了有形或身體上的體驗,但依然還保留着反叛與解放的可能性。赫伊津哈(Johan Huizinga)更是大膽地提出,“遊戲就等於秩序”,自然界的動物並沒有文明意識,但一出生就會玩耍,所以遊戲早於文明,它可以在世俗世界與碎片化的生活中建立起暫時的、受約束的完美結構,並通過規則、變化、衝突、成敗等形成特定的節奏與和諧。因而從這個意義上講,遊戲具備一定的社羣構建能力。

不過,從共同體的相關理論來看,基於遊戲將人們聚集在一起的社交網絡(或元宇宙)能否形成一種融入生命體驗的“共同的感覺”(sensus communis)仍有待商榷。在滕尼斯(Ferdinand Tönnies)看來,人類社會的共同體感構建有着兩種不同的原始路徑:一是血緣共同體,對應着“親密感”;二是地緣共同體,對應着“親近感”。精神上的共同體不過是這兩者基礎之上的高級發展。在20世紀流行的民族人類學研究中,“想象的共同體”本質上仍是一種“模擬血親”,而現代社會的各種主義觀念、文化潮流和集體記憶都是在試圖重建一種“空間上共存,精神上親近”的體驗,這其中的一項關鍵要素就是“我們”與“他者”的區別,或者説“有限的”(limited)邊界感。

元宇宙的遊戲保留了傳統社交遊戲的一些核心要素:第一,所有遊戲參與都是自發行為,用户在虛擬世界中選擇何種化身(avatar)、從事何種職業、加入何種社區都是自主自願的。第二,大部分遊戲進程的發展取決於玩家之間的合作。不論積極或消極,一旦進入了遊戲的場域,每個人都會選擇合作來實現個人目標與遊戲進程的發展,這也是區塊鏈的理念之一。第三,所有玩家都可以自由活動,無論是相對於現實生活還是傳統遊戲,元宇宙依託“最大化個人自由基礎上的自治社區”這一信條,遊戲的自由將不僅侷限於玩法規則與平台網絡以內,而是可以流動於不同遊戲、社區與虛擬世界之間。不過,也正是這種超時空、不受限、無封閉的自由主義烏托邦特性,使其有別於古典的遊戲共同體。

首先,傳統遊戲通常有比較明確的時空限制。即便是計算機時代的大型角色扮演遊戲(RPG),玩家也需要通過既定的規則指令來行動,儘管可能在劇本、角色和故事線上有着多重選擇,可一旦遊戲開始以後,都會在某個特定時刻結束。遊戲中的“運動、變化、交替、接續、聯合、分離”形成了進程與秩序,也創造了重複體驗中的文化意義。競技場、遊戲台、電腦、手機、網絡服務器等作為遊戲載體的同時也構成了物理限制,這些時空邊界的存在有利於共同體意識的生成。與之相反,元宇宙遊戲致力於實現身份、信用、資產、行為的自由流轉與“互操作性”(interoperability)。“Meta”本義是超越,而遊戲圈的行話“Metagaming”指的就是在RPG遊戲中使用玩家瞭解而角色卻不瞭解的信息,進而做出“脱離角色”的動作,跳出遊戲原本的世界觀設定。

其次,由區塊鏈、智能合約、去中心化結算平台所支持的信用、身份與經濟系統將理性的生產製造與功利算計重新帶回了虛擬空間,遊戲世界不再是無利可圖、立場中立的平台,而是成為新的社會分化、觀念差異與利益衝突的載體,這兩方面互為因果,形成了惡性循環。以18世紀法國的博彩業為例,公眾沉迷於賭博、投機與遊戲的主要因素是傳統行會的衰落,失去歸屬感的學徒、師傅與工人羣體逐漸成為賭徒的主力軍,始終期盼在新開局的下一輪中“逆風翻盤”。正如電影《頭號玩家》中所呈現的,人類的不平等與階級矛盾以積分、點數、虛擬幣的形式重新出現,元宇宙的新社會很有可能既移植了商品化的資本價值體系,又遺失了現實社會的良善秩序與價值,無意間埋下分裂、衝突與戰爭的種子。

玩法、規則與虛擬世界的秩序意識

《萬國覺醒》是2020年正式推出的一款多人在線戰術競技遊戲(MOBA),與英雄聯盟、王者榮耀相似。這款手機平台遊戲在公測時曾用過一句廣告詞“玩轉世界文明,就來萬國覺醒”,其廣告畫面給人一種世界歷史、政治與文明“盡在我手”的感覺。遊戲中可以扮演各國各地的歷史人物,在技術與規則的作用下,製造了一個虛擬的沙盤空間,“讓世界傳奇領袖在此集結”。

《萬國覺醒》的電梯廣告

注:圖片為作者拍攝

施米特(Carl Schmitt)也曾描述過近代世界所經歷的一次“萬國覺醒”,當時的技術進步與國際法規則聚合的不是玩家角色,而是眾多從事捕鯨、探險、貿易或搶劫的歐洲人,其中包括很多後來反覆出現在動漫、遊戲與虛擬世界中的人物,如弗朗西斯·德雷克(Francis Drake)、約翰·霍金斯(John Hawkins)、亨利·摩根(Henry Morgan)等,他們與早期近代國家以及殖民公司一道,為搶奪新世界而爭鬥和廝殺。“當一個嶄新的、似乎是無限的空間展現在歐洲人的面前,他們爭先恐後地向那些遙遠的地方蜂擁而去,把那些被他們發現的歐洲以外的非基督教的國家和民族當作無主之物,認為它們應該從屬於他們這幫第一批歐洲掠奪者。”

這些擴張行動不僅促成了物理上的空間革命與領土型主權國家的興起,而且在一系列測繪、調查與統計技術的基礎上完善了國內與國際的管轄權規則,繼而形成了空間-拓撲型的秩序構建,包括外部的領土佔有、邊界劃分與殖民活動,內部的區劃、土地改革與中央集權等,甚至思想方面的地緣政治、民族主義、烏托邦與科幻文學也通常建立在這種規則意識之上。比如1699年費內隆(François Fénelon)的小説《忒勒馬科奇遇記》(Les Aventures de Télémaque)以現實的地緣格局為敍事背景,附有最新的《地中海地圖》,而斯威夫特(Jonathan Swift)的《格列佛遊記》(Gulliver’s Travels, 1726)則隱喻着領土空間型的政治組織,不論是巨人國還是小人國,只有尺寸的差異,並無秩序上的差別。

而元宇宙的提出在某種程度上對這種近代以來的領土國家秩序形成了挑戰。20世紀的計算機網絡為人類展示了在虛擬空間內生存、拓殖與發展的可能,以此為題材的文藝創作很快就發展起來,從威廉·吉布森的小説《神經漫遊者》(Neuromancer, 1984),到雷德利·斯科特(Ridley Scott)、押井守(Mamoru Oshii)等人的影視作品,有關虛擬世界的空間構想層出不窮,斯蒂芬森(Neal Stephenson)的《雪崩》也正是創作於這一時期。在技術層面,隨着符號、圖像、視聽等媒介載體的進步,物理空間可以被簡化抽象為一種全方位的空間數據,又可以隨時通過全息投影的方式予以重現,而虛擬現實、人工智能的進步又強化了這一點,今天的數字地圖通常已不再直接指向國家與城市的自然地理,而是反覆建構着一種作為管理實體的虛擬空間。

這種虛擬空間秩序的雛形很早就出現在了遊戲產品裏。在17世紀流行的鵝棋遊戲中,新大陸與舊歐洲的角色可以跳出地緣限制,在同一個沙盤格子中出現,比如在杜瓦爾(Pierre DuVal)的《世界遊戲》(Jeu du monde, 1645)中,63個格子包括了極地世界、14個美洲地區、15個非洲地區、15個亞洲地區以及18個歐洲地區。根據規則,停在2號格“新法蘭西”(加拿大)的玩家就可以直接跳至9號格“圭亞那”,因為那是法國的另一塊殖民地。到20世紀電子遊戲的時代,數字技術的貢獻並不在於將物理空間轉為二維畫面(近代製圖術基礎上的地理遊戲已經實現了這一點),而是在革新視覺界面(Interface)與媒介載體的同時打破用户的空間限制。以《萬國覺醒》這種沙盤模擬遊戲為例,不同時空的人物、國家可以在遊戲中發生互動,不同空間的玩家也可同時進入虛擬場域,以平等身份進行對戰。

1645年杜瓦爾的《世界遊戲》

注:現藏於法國國家圖書館(Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, Hennin 3477)。

按照新型遊戲廠商的構想,元宇宙時代可以在三個方面繼續突破,進而促成另一次時空秩序的重構。首先,虛擬現實、數字孿生、腦機接口等方面的一系列進展逐漸賦予用户“全沉浸”的擬真體驗,在此基礎上,遊戲本身逐漸超出了“操控-娛樂”的設定,而轉向一種更為宏大的生活實踐。比如《堡壘之夜》(Fornite)中的玩家互動從競技場延伸至交際社區、線上派對、演唱會等場域,而《我的世界》(Minecraft)、《沙盒》(Sandbox)則致力於允許所有用户在虛擬時空進行生產,真正融入遊戲世界的建造與發展。其次,以區塊鏈為底層技術的遊戲改造,可以建立去中心化的數據存儲、身份認證、信用、貨幣與管理系統,這很可能改變傳統的基於主權領土管轄與服務器控制的規則,形成一種無結構、無中介、彌散式的權力統治與公共治理。

不過,儘管遊戲有脱離現實的魅力,卻不可能完全重建一套新的認知、倫理與價值體系,相反,現實世界的秩序意識與話語結構會被移植和帶入。比如,共同遊戲、共建社區的玩家需要有基本相同的知識背景,而那些投身元宇宙的創作者、程序員或設計師也大都共享着一定價值理念,這是自願與合作的前提。另一方面,無論是尋求規則制定權的互聯網巨頭,還是日益強調數字主權,對技術創新、虛擬貨幣、區塊鏈等尋求監管的各國政府,也都會在通向虛擬新世界的航路上積極參與,影響議程與規則的設定。

從遊戲史來看,規則往往是對現實秩序與價值體系的“再現”(representation), 其設計一般會參考某些特定的文化元素。像《三國殺》《三國志》《仙劍奇俠傳》等更適宜亞洲玩家,而《刺客信條》《魔法門》《波斯王子》等顯然取材於西方歷史,即便是《生化危機》《瘟疫公司》這種科幻題材,也同樣反映了文明社會中的共享記憶或有共鳴的議題,它們在迎合多元文化用户羣體的同時,也會避免觸及現實政治與倫理的紅線。因此,一定領域和階段內的主流價值、秩序規則或文明話語,就可能被複刻或植入遊戲時空。比如在17、18世紀,歐洲地理遊戲的核心主題是地緣政治、海外擴張,而到了19、20世紀,遊戲則更多反映了環球旅行、自由貿易與世界和平的思潮。電子遊戲的架構設計通常也會取材於歷史、時事政治或文學影視作品,其秩序、規則的設定大都呼應着現實社會,也會綜合運用各類政治符號與象徵元素。比如受到電影《奪寶奇兵》影響的《古墓麗影》(Tomb Raider, 2013),除了復刻標誌性的視覺符號與建築呈現異域文明之外,也還保留着近代以來西方中心主義的認知視角;而反映了冷戰格局的《紅色警戒》系列遊戲(Command & Conquer:Red Alert, 1996)則更加鮮明地體現了政治秩序和意識形態領域的衝突與對話。

1875年的《環遊世界遊戲》

注:這款鵝棋遊戲則取材凡爾納的小説《八十天環球地球》,設計者將福克先生(Phileas Fogg)旅行中的重要場景一一復刻,安排在63個格子中。Jeu du Tour du Monde, Paris: Coyen, 1875.

然而,隨着硬件、軟件與生態方面的持續進步,遊戲世界也能夠依託新的技術實現一定程度上的價值重估與秩序重建。這就在不同世界(現實\虛擬、虛擬\虛擬)、不同身份(玩家\角色\化身)與不同秩序之間營造了一種戲劇化的張力結構。樂觀主義者從中看到了拓殖與發展的潛力,本體世界與遊戲空間彼此融合,就像《超現實主義宣言》所構想的,夢想與現實將被融合成一種“絕對的現實”(réalité absolue),一種“超現實”(surréalité)。持懷疑態度的人則提出了另一種設想,比如在鮑德里亞(Jean Baudrillard)看來,數字技術基礎上的“仿真”(simulation)將不會侷限於製造原有世界的“類像”(simulacres)或“摹本”,而是指向一個比當下更加真實的“超真實”(hyperréalité)世界,那裏潛伏着一股清算、取代現實的衝動。

“加速世界”的治理危機

在20世紀激進的歐陸哲學家那裏,資本主義消費幻象與仿真系統的一個重要發展方向就是遊戲,而自1958年的《雙人網球》(Tennis for Two)開始,技術進步就一直惠及遊戲產業,促成了它在每一個時期的換代升級。70年代至80年代中期,遊戲主要依託於街機和家用設備,比如1972年問世的PONG和1985年的超級瑪麗(Super Mario Bros)。1987年,《窨井》(The Manhole)成為第一款運行在CD-ROM存儲介質上的電腦遊戲,同年,第一款3D人物遊戲上市(Driller)。自此,遊戲廠商就一直在發展三維現實與沉浸體驗方面的技術,雖然畫面依舊侷限於二維屏幕上。此外,立體聲音樂與聲卡技術也很快得到應用。進入90年代,“萬維網”(World Wide Web)的提出與實踐促成了多用户地下城社區(文字MUD)的出現,而《神秘島》(Myst, 1993)、《毀滅戰士》(Doom, 1993)的流行則極大推動了遊戲玩家的數量增長,在線用户與虛擬社交的結合構成了元宇宙的雛形。到了90年代末,大型多人在線角色扮演遊戲(MMORPG)開始出現,這一方面強化了虛擬世界中的“化身”意識,尤其以《模擬人生》(The Sims, 2002)為代表,玩家可以模擬經營現實生活,操作也不再是簡單的指令-反饋,而是取決於角色與環境之間的持續互動。另一方面,海量的玩家組成了眾多線上論壇、社區和遊戲公會,構成了以虛擬世界為基礎的新型社羣。伴隨着移動互聯網技術的成熟,帶有元宇宙世界觀的《第二人生》(Second Life, 2002)等開始進入公眾視野。2010年後,區塊鏈技術的發展將NFT(非同質化代幣)引入電子遊戲,一是允許用户在傳統遊戲的設定之外,自行創造遊戲世界,並使之實物化和貨幣化;二是在對用户身份、資產進行確權的基礎上,依託可自由流轉的加密貨幣與交易平台形成獨立的信用、經濟與管理體系。在此趨勢下,出現了很多元宇宙向的遊戲,比如《沙盒》(2014)、Decentraland(2017)、Somnium Space(2017)等,一些之前推出的遊戲也紛紛主動進行區塊鏈化的改造,比如《我的世界》(Minecraft)2020年宣佈採用恩金幣(Enjin Coin)平台插件。

2002年Electronic Arts公司的大型多人在線遊戲《模擬人生》

注:圖片出處https://sims.fandom.com/wiki/The_Sims_Online

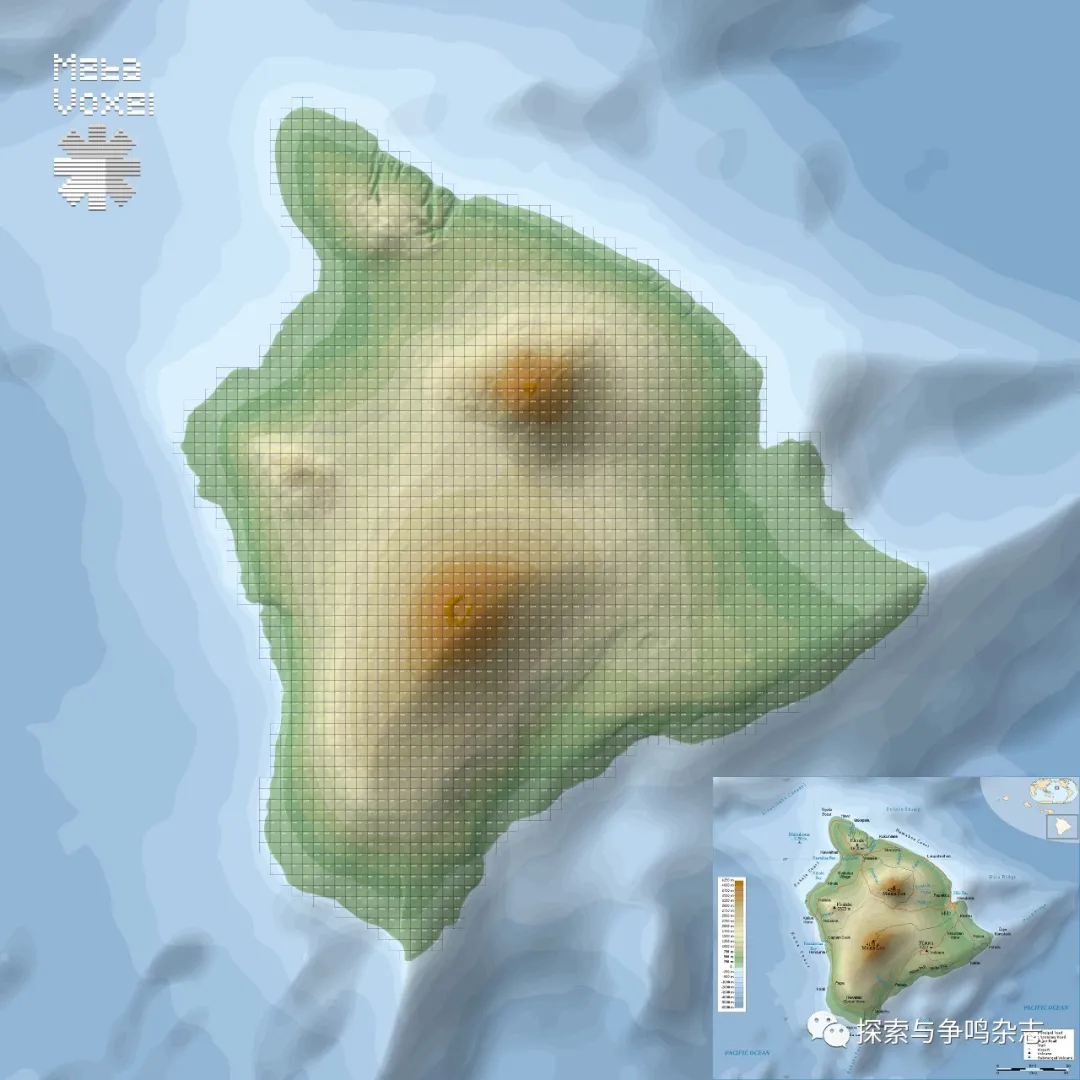

在自由、合作與開源主義的原則下,以區塊鏈、智能合約與鏈式存儲等底層技術為依託,新型遊戲平台逐漸形成了諸多非傳統的治理模式,成為虛擬世界新型公共秩序的某種先行試驗。其中,去中心化自治組織(Decentralized Autonomous Organization)構成了當下最具潛力的方案選項。以正在開發中的《雪崩空間》(SnowCrash Space)為例,這款遊戲設定了兩個世界:一個是名為“元體素”(Meta Voxel)的虛擬世界,跟《我的世界》一樣,它是由無限體素構建的,玩家可以通過化身(Meebit)在這個世界中挖礦、開公司、建設、製造、競賽、冒險、買賣資產以及參與遊戲地圖的製作等;另一個是“元體素+現實”世界,玩家需要藉助手機和平台發佈的遊戲設備在現實空間中完成一系列行動,如出門跑步、逛街、旅遊等,完成挑戰或贏得獎勵。元體素世界的公共治理是通過SnowCrash DAO實現的,這是遊戲發佈之初便存在的原生公司,可以理解為現實世界中的政府,其日常運作主要以提案-投票的方式來完成,設有專門的政務通道。貨幣政策方面,DAO治理的通用代幣是BSC平台上的Nora,總發行量為一億二百四十萬枚。為防止“炒幣”,團隊和創始玩家所持有的20%有1-2年的鎖定期,其餘80%則自由流通於去中心化的交易所(PancakeSwap)。税收方面,元體素世界的每一次交易都需要向DAO繳税。另外,DAO還負責日常性的挖礦許可、土地開發、建設規劃、公司資質等方面的審批與管理。

元體素世界的治理架構主要包括以下幾個層次:第一,遊戲的時空設定是底層技術與現實規則的融合。儘管時間流速不同,遊戲中也分白天黑夜,擁有多個時區。挖礦、建設、日常生活也參考自然地理規則,模擬地貌(如夏威夷島)、天氣和意外狀況,玩家也需要參考現實中的行為模式。在空間範圍上,儘管平台宣稱“幾乎不會耗盡”,但元體素世界仍然設定了界限:102400×102400×102400個區塊。第二,遊戲中的原生公司包括負責社區治理的“政府”(SnowCrash DAO),維護治安、和平與涉外交往的“軍隊”(SnowCrash Army),運營“政府”税收和玩家投資理財的“銀行”(Snowball Finance),以及作為二級交易平台的“市場”(Space Swap),所有公司都可在其中上市或發行“股票”(Token)。值得一提的是,遊戲上線後的第一年由原生公司負責所有公共事務的治理,而由玩家參與的“提案-投票”機制須在一年後方能啓動。第三,《雪崩世界》在上線後將會完全開源,理論上所有玩家都將成為元體素世界的設計者和建設者,但具體運作“提案-投票”流程時,為避免無意義提案,持有一定財產的大户(500k Nora)才有權發起提案,然後所有用户可以參與投票。

《雪崩世界》遊戲中DAO總部所在的Petrichor 島

注:這是元體素世界當前最大的島,外貌與地形輪廓基本還原了現實的夏威夷島(右下角)。島上80%土地為商業用地,不直接出售,而是免費空投給持有$Me3代幣的玩家,$Me3是DAO扶持的首家虛擬公司所發行的代幣。

在樂觀主義者看來,區塊鏈技術推動了存儲數據與交易管理的去中心化和不可改變性,而自動生效的智能合約(self-executing smart contracts)確保了決策過程的自動化與透明化,尤其是DAO上的投票機制改變了現有政府治理的等級制與經理人決策制度,這就為現實社會臃腫的信用擔保與巨型官僚體系提供了一種精簡化、智能化甚至無人化的替代方案。而更多學者則對這種所謂的新型治理持懷疑立場, 在他們看來,建立在DAO基礎上的治理模式存在着一種與生俱來的二元矛盾:一方面,自由開源主義要求虛擬社區在誕生之初就要保持其代碼與運行的透明性;另一方面,公開了的原始代碼與安全協議又極易成為黑客攻擊的入口。2016年,一家區塊鏈公司發起的以太坊(Ethereum)眾籌項目“The DAO”很快就被黑客入侵,三分之一的虛擬貨幣被盜,直接導致這一項目癱瘓終止。倫敦大學的瑪塞拉·阿特佐裏(Marcella Atzori)認為,DAO是一種新型的組織理論,但並不是一種政治性、合法性的理論。總體而言,DAO的應用至少藴含着以下四個方面的治理風險:首先,安全漏洞與技術缺陷很可能導致治理失靈與新的無政府狀態;其次,去中心化交易及監管缺失會侵犯現實世界與主權國家的法律準則;再次,投票機制所寓意的“直接民主”“全員參與”不排除極低的投票率,因為並不是所有玩家都有意願和能力來審議所有提案,與此同時,財產動議權也會導致虛擬世界的選票操縱與寡頭統治;最後,自助式、無國界的全球治理,一方面帶來原子化社會與公民性的喪失,另一方面也引起公共事務治理的快消化、遊戲化與非權威化。

技術理性可能帶來“超政治”(hyper-political),但也可能意味着“前政治”(pre-political),而由科技發展所造成的治理失靈與秩序塌陷似乎早就在遊戲世界中反覆預演。在川原礫的小説《加速世界》(Accel World, 2009)中,人們通過“神經連結裝置”(Neural Linker)使虛擬的遊戲世界與真實世界同步,而一套名為“Brain Burst”的應用程序可以使玩家全面提升思考速度,從而在現實世界中獲益。但在小説所呈現的遊戲世界中,公共生活已經退化成一種中世紀式的政治體驗——空間上的戰鬥場地、中立地帶、領地戰爭,組織上的軍團與等級制,最集中的體現便是“一對一決鬥”這一貫穿始終的故事線。在未來主義的虛擬遊戲空間裏,中央權威退場後,自發行動與自治實踐似乎又趨向於某種中世紀式的秩序結構:從公會、騎士團、圓桌會議到劍與魔法的世界,這在川原礫的另一部網遊題材作品《刀劍神域》(Sword Art Online, 2009)中也得到了充分體現。

科幻文學一方面向我們預示了虛擬時代公共治理的“前政治”特徵,另一方面也指出了未來主義的“超政治”取向,法國哲學家保羅·維希留(Paul Virilio)稱其為“跨政治”(transpolitique),即在數字信息時代,通訊、芯片與大型計算機所帶來的超級速度將會進一步扭曲時空秩序,消解領土管轄,繼而給政治生活與社會秩序帶來系統性風險。與此同時,媒介設備、圖形界面(GUI)和感官載體(技術性假肢)的發展又進一步引發了存在焦慮:人類是否仍處於柏拉圖口中的“洞穴”?如何確定我們的肉身不是另一個世界的虛擬設備?在1994年一次名為《賽博戰爭、上帝與電視》(Cyberwar, God And Television)的專訪中,維希留指出:

不同於電視,模擬器是一種連接到網絡世界的物件,其最初的精密版本來自美國空軍,目的是為了節省燃料,在地面上對飛行員進行訓練,這就催生了一種賽博空間的構想:一個人不是在現實世界中飛行,而是創造了一個可憐的虛擬空間,輔之以耳機等設備……在我看來,新技術正在用虛擬現實取代實際的現實,這不僅僅是一個階段,而是必然發生的變革。我們正在進入一個擁有兩種現實的世界,就像我們有兩隻眼睛或耳朵來欣賞低音高音一樣,也就像如今的立體鏡(3D)和立體聲一樣,將會有兩個現實——實際的和虛擬的,它們之間不存在模擬,而是替代。

因此,“虛擬現實”(virtual reality)概念的提出要遠比“賽博空間”更具政治意義,因為它將製造另一個共存的世界,而這個新世界很有可能戰勝原來的世界。 諸如2013年的發佈的《虛擬入侵》(Ingress)與2016年任天堂發佈的《Pokémon GO》,這些增強現實遊戲試圖讓虛擬與現實相融合,但也會引起遊戲時的種種意外事件。在維希留看來,光速運行的未來世界就像弗裏茨·朗(Fritz Lang)和林太郎(Rintaro)電影所呈現的“大都會”(ultraville / omnipolitain)一樣,充斥着各種技術假肢與媒介假象,而現實的城市將淪為超元城市(meta-city)的破敗郊區, 永遠處於暗淡無光的角落和底層。“這個無處不在的大都會,其建築不是混凝土與鋼鐵,而是不同商業類型的數字信息系統與網絡。城市中的百貨公司與摩天大樓——Facebook、亞馬遜、谷歌和eBay,像是巨大的幽靈。”

復古-未來主義的政治美學

按照維希留的看法,資本主義以來的加速政治學很大程度上是通過媒介/視聽技術來實現的,“賽博世界就是一場燈光秀”。而根據雷吉斯·德佈雷(Regis Debray)的分析,任何時代的技術發展都會產生一定的“文化構成”(structuration culturelle),而每一種社會文化現象又都有其依託的“技術基礎”(soubassements techniques)。在人類歷史的進程中,每當這種技術-文化的關係互動疊加累積到一定的程度,或者説到達雷·庫茲韋爾(Ray Kurzweil)所謂的“奇點”(singularity),就會催生新的空間意識與行動準則,也會相應地帶來新的社會生活方式與政治形態。據此,德佈雷將現代的技術文明依次劃分為語言的“邏各斯域”(logosphère)、圖文的“印刷域”(graphosphère)、多媒體的“視像域”(vidéosphère)。倘若按照扎克伯格的表述,元宇宙時代果真超越電腦、手機與網絡設備,從文本、照片、視頻過渡到沉浸式全真體驗,那麼互聯網時代的技術生態與媒介文化似乎也會迎來一次相應的變革,姑且可稱之為數字化的“超元域”(metasphère)。

從遊戲產業的角度看,在不斷更新設備終端、服務器、顯示器、運算與傳輸技術的同時,遊戲軟件系統及其所支持的操作體驗也在追求一種高速流動、感官沉浸的極致體驗,流暢度、幀率、CPS(手速)等術語也在時刻凸顯速度的重要性,這種遊戲世界的加速度促使畫質、音效與感官等方面的技術也愈加成熟,愈加貼近對現實的“仿真”。與此同時,伴隨着移動互聯時代的新型媒介,尤其是多人在線手機遊戲的流行,那些原本作為界面表象元素的畫面、音樂和符號風格也逐漸傳播,甚至成為流行文化的重要部分。若從《頭號玩家》所呈現的遊戲世界來看,元宇宙更像是一種數字時代的文化大雜燴,它在囊括眾多最新科技、高級玩法與新奇體驗的同時,也成為過往那些經典遊戲、影視橋段與流行音樂的“展覽館”,前者是一種未來主義的視角,而後者則表露了技術文明高速發展之下的懷舊情緒。

相較於倚重畫面質量與視覺體驗的遊戲,音樂在元宇宙的實踐道路上似乎嘗試得的更早,自1950年代以來,電子遊戲與流行音樂之間也形成了彼此借鑑、相互影響的關係。它們一方面共享硬件與數字技術的發展成果,立體聲、多聲道(DTS)、杜比音效(Dolby Digital)等創造了一種沉浸式的聽覺體驗。另一方面,在曲譜內容、節奏風格上它們互相借鑑、採樣。尤其是隨着大型遊戲平台的崛起,歌手們不再僅僅承擔主題曲演唱或配樂的角色,而是通過實時在線演唱會等形式,進一步將虛實結合、數字偶像等理念帶進大眾文化。2021年11月,瑞典老牌組合阿巴樂隊(ABBA)在40年後宣佈迴歸,並計劃於2022年在倫敦舉辦現場演唱會,不過,出場的將是由表演捕捉(Performance Capture)和數字圖像(Computer Graphics)技術所呈現的虛擬人物。

這些源於遊戲的技術創新,不僅推動了感官體驗上的進步,還試圖在內容上重現過去,它反映出近年來興起的一股科技復古主義潮流。在支持高幀率、高畫質的短視頻平台上,出現了許多故意製造低分辨率、雪花屏和年代感的影像作品,其中有一些就運用了20世紀70、80年代電子遊戲元素和馬賽克畫面風格。音樂方面,採樣於上世紀Disco、Punk和遊戲配樂的舞曲重新流行。在一種名為“蒸汽波”(Vaporwave)的音樂風格中,古羅馬雕塑、老牌遊記機畫面、1980年代動漫與City-Pop音樂等以一種異質化、扭曲性、降速或低保真(low-fi)的形式被拼湊、融合,進而營造了一種快節奏之下的復古情調,這種強烈的對比度與反差感構成了新型媒介文化的一個重要特徵。

作為脱胎於賽博朋克文學的概念,元宇宙本身就藴含着一種技術與生活之間的張力關係。在吉布森的《神經漫遊者》中,賽博空間起源於電子遊戲、圖形界面與軍用的腦機接口技術,但飛速發展的高科技帶來了一片末日景象:失控的人工智能、狂病毒的入侵、城市的破敗、犯罪的滋生以及隨處可見的恐怖主義行動,迷失在這充滿敵意的數字霓虹森林中,主角只有在泛黃的舊雜誌氣味中才能平靜下來。相較之下,《雪崩》中斯蒂芬森所描述的元宇宙空間更像是遊戲所建構的世界,這裏沒有孤獨者漫步的悲觀情緒,而是充斥着繁忙、熱鬧、日常化的生活氣息。不過,隨着虛擬與真實世界的融為一體,傳統的政治秩序也在分崩離析,人們已不再知道有“國會”,中央情報局(CIA)也變成了“中央情報公司”,而在一個號稱“計算機協會全球多媒體組織”之下,元宇宙世界瀰漫着一股中世紀的無政府氣息:無數的私人暴力集團(警察與保安公司)、特許城邦、特許領地,還有黑手黨、幫派和遊俠駭客。可以發現,這個概念自誕生之初就展現了一種未來視野下的復古取向,一方面是科技爆炸所帶來的秩序塌陷,另一方面則是社會生活的“低政治化”與“前政治化”。

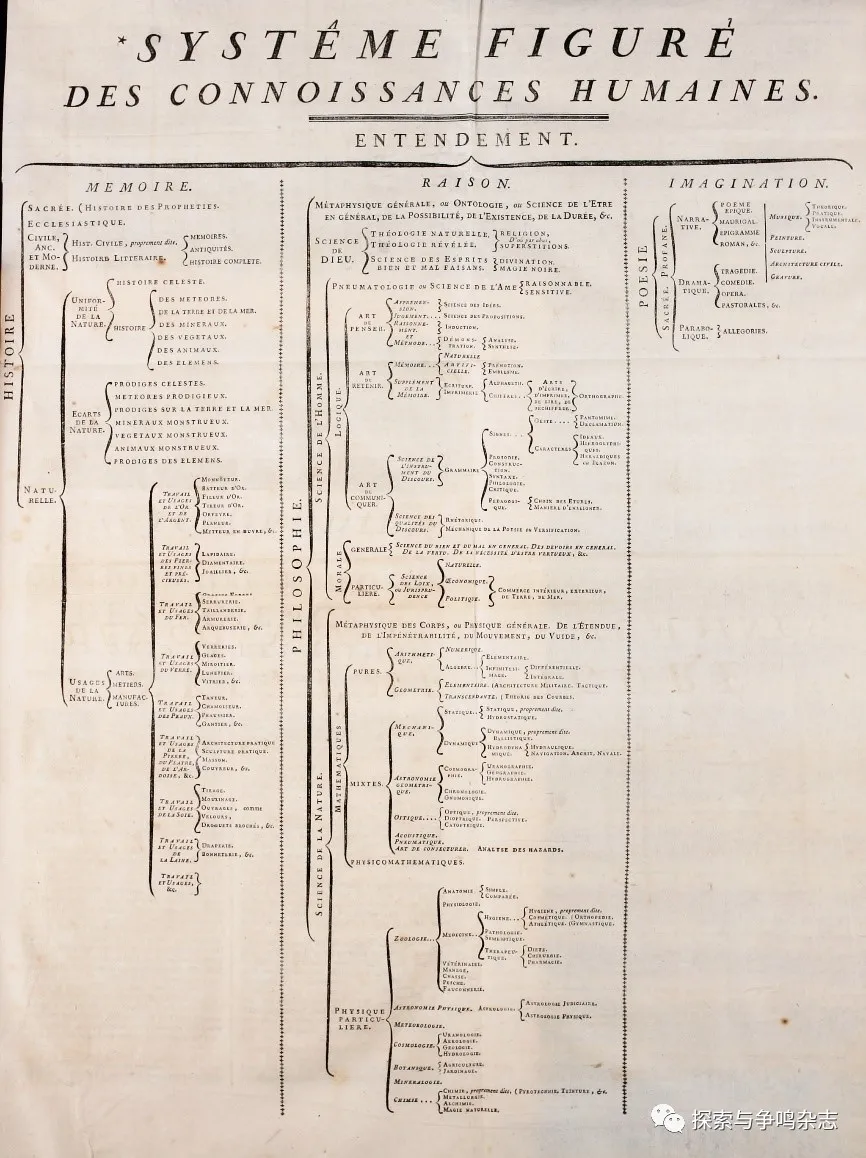

從赫伊津哈到巴赫金,遊戲史研究中的一個共識是把中世紀文化的消除作為傳統與現代的分水嶺,16世紀主權國家與商業社會的興起瓦解了帝國、教會、莊園與城市行會的治理,而18世紀的啓蒙運動則進一步將巫魅、迷信和超驗主義的異世界想象驅逐,以達朗貝爾(Jean le Rond d’Alembert)的《人類認識體系圖》(Le système figuré des connaissances humaines, 1751)為代表,夢境、魔法、精靈、怪獸、女巫……這些中世紀文化的重要元素在“記憶”(mémoire)、“理性”(raison)、“想象”(imagination)三大知識分類中都找不到它們的位置,現代性試圖“在已知與不可知之間確立一條邊界線,從而將神秘的東西從知識的世界一腳踢開”。然而,在20世紀電子遊戲所營造的虛擬世界中,我們卻看到一些傳統時代的想象被重新釋放出來。以日本遊戲與動漫產業的中世紀風格為例,一部分遊戲直接取材於早期歐洲的故事情節、建築風格、人物角色以及場景和音樂,與此同時,在大型網絡遊戲的運營過程中,服務器、玩家、NPC(非玩家控制角色)組成了近似“三個等級”式的管理秩序與議事規則:NPC人物及其資源屬性構成了“生產者”,玩家是典型的“冒險者”或“戰鬥者”,而後台控制與規則設定的服務器扮演着某種“最高主宰”的祈禱者角色, 基於區塊鏈技術的元宇宙遊戲雖然模糊了這種三級秩序的角色邊界,玩家可以從事資源生產,也可參與遊戲世界的議程設定,但從現有的產品運營來看,前文所説的DAO仍然更近似於12世紀後的公社自治。因此,倘若元宇宙文化仍舊以遊戲為發展基礎,那麼或許它將藴含着一種如前所述的內在張力結構——一方面是高速運行的底層算法與未來主義的技術文化;另一方面則是復古、懷舊主義的風格情緒以及對傳統秩序的模仿或採樣。

1751年達朗貝爾的《人類認識體系圖》

注:這幅圖是1751年達朗貝爾《百科全書序論》(Discours préliminaire de l’Encyclopédie)中出現的,圖中人類知識分成三個大類:記憶、理性與想象。出處: BnF, département Littérature et Art, Z-365.

麥克唐納(Bradley Macdonald)認為,復古懷舊的政治美學在19世紀的烏托邦與社會主義作品中已經有所展現,當時的人們借用中世紀的故事元素來激發新技術與媒介的活力,在內容與形式上造就了擬古風格,不過這種文化政治上的“中世紀主義”並非是要回到過去,而是在批判現實的基礎上構想未來,“使過去成為未來的一部分”。倘若從技術與文化的辯證關係來看,當下的未來複古主義又與19世紀有所不同。它首先歸因於科技加速所帶來的傳統生活解體與歸屬感危機。從積極的角度看,元宇宙可能成為急劇變動社會中的“安全閥”,在傳統文化與身份瓦解的荒漠中提供一片綠洲;但從消極的角度看,它本身就反映了一種技術加速帶來的“致鬱”(Melancholia),快節奏的沉浸體驗主導了生活的節奏,人們不再充分感受一款產品的內容、風格與質感,而是習慣於走馬觀花的整體印象,這既是技術對媒介的改變,也是個體審美能力的喪失,人們變得對外部世界失去興趣,對公共事務漠不關心。

因此,復古-未來主義更多體現了技術與政治之間的張力關係。在近代早期,世俗政權與知識技術之間形成了一種有效的分工合作關係,以17世紀歐洲各國先後成立的皇家科學院為代表,民間的知識生產與技術發明很快被納入國家級知識機構與職能部門。新技術極易成為國家權力的觸手,可以有效提升統治的速率與效能。與此同時,政治權力會參與技術創新的發起、組織和實施,進而維持規則與話語層面的權威。然而,這種分工合作關係並不是單向度的,權力在發展過程中會吸納技術,技術反過來也有馴化權力的傾向。一方面,任何致力於減少時空阻礙的技術,無不加速了政府與社會邊界的模糊,也打破了國家學術機構所維持的知識壟斷。另一方面,技術革新在便利公共生活與社會治理的同時,既替代了一部分原屬人工的事務,也壓縮了由傳統國家所承擔的職責空間。在賽博朋克的文學世界中,高科技為人類社會提供了更加高效的管理手段,但同時也解構了傳統由國家所壟斷的公共秩序與服務供給,而以區塊鏈為基礎的技術理念本身也隱含着“去政治化”和“去國家化”的傾向。

餘論

亨廷頓(Samuel Huntington)在《變化社會中的政治秩序》結尾曾説:“社會和經濟的現代化破壞了舊的權威模式,摧毀了傳統的政治制度,卻不一定會創造出新的權威模式或新的政治制度。” 作為一種帶有未來取向的組織理念,元宇宙已然在遊戲層面進行了某些先行試驗,但它能否成就下一個時代的經濟與社會革命,又能否催生出新的政治文明與生活方式,目前仍要打一個問號。一方面,在數據主權、隱私保護、安全防範與平台反壟斷等領域,領土型國家及其中央政府依然是治理體系的“單點故障”(Single Point of Failure),其缺失會帶來系統性的功能停滯。另一方面,數字科技與網絡社會發展所引發的問題在當下已然凸顯,元宇宙的建構與融入現實是否會放大這些負面因素,進而導致激進哲學與科幻電影所批判的技術烏托邦和數字殖民主義後果,仍有待討論。即便如此,隨着新技術、新媒介與新話題的不斷髮酵,基於遊戲的元宇宙概念與技術已經催生出一種輿論文化,它不僅激發了公眾關於未來社會的討論與思考,而且昭示着治理模式與國際秩序的革新。

從這個角度看,元宇宙的出現具有政治與戰略上的意義,新世界的秩序建構一方面有別於現實的國內與國際法則,另一方面又極易被現有知識結構與話語體系影響,這就意味着價值重估和話語競爭。從新航路開闢後的世界歷史進程來看,技術創新帶來了經濟社會的變革,也將解放被束縛的原始想象。在即將到來的新世界中,人們必須一邊進行未來主義的社會實驗,一邊徵引傳統資源展開新的競爭。