王鈺文 王茂福|為什麼“躺平”成了今年的流行語?需要理解它怎樣在不同階層間擴散_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2021-12-10 22:13

編者按:近日評出的2021年度“十大網絡用語”“十大流行語”中,“躺平”頻頻現身。這一詞語為什麼在2021年引起熱議,其背後折射出一部當代社會心態史和網絡文化發展史。為此,《探索與爭鳴》特邀專家撰稿,將於近期推出專題。部分內容在微信公眾號先行推出,以饗讀者。本文指出,當下受到熱議的青年“躺平”現象有着諸多複雜性,不可一概而論。這一複雜性在社會失範理論視角下可被劃分為抵抗型“躺平”、儀式型“躺平”、搖擺型“躺平”等三大理想類型。這三種類型的“躺平”,在微觀發生機制、階層基礎、擴散邏輯和個體表現形態等方面均有所不相同。而當前“躺平”的現象,則是不同類型“躺平”跨階層擴散的結果。這使得“躺平”獲得跨階層的共鳴。

王鈺文 | 華中科技大學社會學院博士生

王茂福 | 華中科技大學社會學院教授

當下“躺平”成為現象級的熱詞。多年前,深圳三和人才市場周邊便出現了一羣被戲稱為“三和大神”的“躺平”青年。當時的社會輿論對該羣體是一邊倒的批評,甚至給他們貼上“好吃懶做”“無責任感”的污名化標籤,這些青年也大多自嘲式地接納社會的批評和諷刺。而今天針對青年“躺平”的輿論評價褒貶不一,“躺平萬歲”與“躺平有罪”兩種截然對立的觀點針鋒相對。**為何當下關於“躺平”的輿論評價會產生巨大的社會分歧?****為何如今的青年“躺平”躺得更加理直氣壯?**這些青年“躺平”的底氣從何而來?青年“躺平”現象的發生有着怎樣的社會邏輯?

媒體機構、公眾人物以及知識分子在網絡上對此紛紛表達自身的看法,這些答案包括經濟內卷化、反資本剝削、反工廠文化、反消費主義、價值觀混亂、生活和生存成本過高等。這些歸因具有一定的道理和啓發意義,但大多過於簡單乃至零散,且缺乏系統性和理論性的思考認識。本文將藉助默頓的社會失範理論視角,對相關經驗現象加以分析,從理論上深化對青年“躺平”現象的認識和理解。

**社會失範理論:**青年“躺平”的一個分析視角

(一)默頓的社會失範理論

默頓的社會失範理論主要來自涂爾幹的失範理論和帕森斯的結構功能理論。涂爾幹對社會失範問題的研究源自《社會分工論》一書。他指出,在工業化過程中,社會經歷着“機械社會”向“有機社會”的轉型變遷,維繫原有社會團結的道德和法律等社會規範,難以在“有機社會”中發揮相應的功能作用。也就是説社會規範的調整滯後於社會形態的轉型變遷,社會團結的基礎在遭到瓦解的同時未能得到及時重建,由此導致諸多個體以及羣體層面的社會失範現象。而帕森斯則提出社會結構功能理論,並在其中論及社會失範問題。他指出,個體在社會中扮演着一定的角色,遵守着特定價值觀念和文化信仰基礎上形成的社會規範,通過將社會規範內化為人格系統,形成特定的需求結構。一旦社會秩序遭破壞,社會規範失調,在個體層面便會誘發出各種失範和越軌行為。

默頓遵循涂爾幹和帕森斯分析社會失範的研究思路,從社會結構和文化結構中尋找答案,並認為每一個社會都有着倡導個體實現的文化目標,而社會結構為個體實現這一文化目標提供了相應的制度化手段。文化目標與制度化手段之間需要達到協調平衡,若是兩者出現斷裂和脱節,個體便會陷入“失範”狀態。但個體總是企圖緩解這種“失範”狀態,於是可能產生越軌,甚至犯罪等行為。而由於在美國社會,底層羣體相對而言更加認可文化目標,但可掌握的制度化手段有限,這導致越軌失範的最大壓力都施加到了下層社會。默頓進一步歸納出個體在文化關聯的社會中適應模式的五種類型,包括遵從、創新、儀式主義、退卻主義和反抗(見表1)。

其中,“遵從”是對文化目標和制度化手段都接納,這是最為普遍的適應類型;“創新”是接納文化目標,但在行動上採取非制度化手段實現目標的適應類型;“儀式主義”是放棄文化目標或是降低到個人能得到滿足的水平,而在行動上被動接納制度化手段;“退卻主義”是對文化目標和制度化手段都拒絕的適應類型,這類人只是在社會中,而不屬於社會;“反抗”則是在排斥文化目標和制度化手段的同時,企圖以其他目標和手段加以替代的適應類型。

(二)社會失範理論對青年“躺平”的闡釋

默頓社會失範理論中的類型學劃分以及研究結論不能簡單地套用於解釋中國的經驗現象,但該理論作為研究社會失範問題的重要理論資源,所提供的研究思路和分析視角對考察我國青年“躺平”等不符合社會期待的問題同樣具有重要啓示。

**第一種情況,需要從社會結構和文化結構中去認識青年“躺平”這類與主流價值觀相悖的現象。**顯然,“躺平”不是實現中國社會文化語境中人生目標的制度化手段,而是對制度化手段某種程度的摒棄,且這種摒棄並非選擇新的成功手段(非默頓指出的“創新”適應類型),而是不同程度地放棄任何成功手段和努力。這類似於默頓指出的“儀式主義”和“退卻主義”。其中,“儀式主義”雖然接納制度化手段,但這是一種被迫接納,也就是在個體態度行為層面表現的消極懈怠,這跟一些工作中磨洋工的“躺平”者如出一轍;“退卻主義”則是放棄了制度化手段,這指向一些完全不工作的極端“躺平”者。

然而,在默頓那裏,無論是“儀式主義”還是“退卻主義”,都是摒棄了文化目標的適應類型。顯然,我們很難得知中國的“躺平”青年是否完全摒棄了中國文化中“成家立業”“光宗耀祖”等文化目標,更可能的情況是,其中一部分人摒棄了文化目標,也有一部分人並未摒棄,還有一部分人徘徊於摒棄與認可文化目標的中間過渡狀態。也就是説,除了第一種摒棄文化目標的情況能夠與默頓的“儀式主義”和“退卻主義”相對應外,另外兩種無法在默頓的五種個體適應類型中找到適當的對應類型。

**第二種情況,即認可文化目標,卻不同程度地放棄成功手段的情況,也無法對應默頓的“創新”適應類型。**因為,默頓指出的“創新”,雖然也摒棄制度化手段,但個體還會尋找其他非制度化手段實現文化目標,比如賭博、賣淫等,這顯然不符合“躺平”背後行動上放棄努力的意涵。不過,第二種情況則可能與默頓的“反抗”適應類型具有某種對應關係,然而默頓的“反抗”適應類型顯然不僅僅指向這一種情況,而是指向對社會結構具有改造意義的各種個體適應類型(默頓的“反抗”類型無論是文化目標層面還是制度化手段方面,個體的態度行為都是一種不穩定的狀態)。

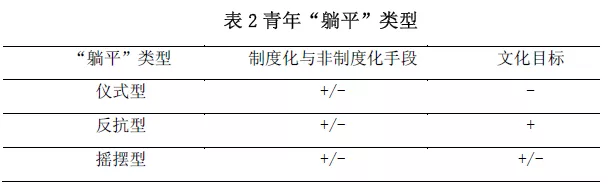

**第三種情況,即搖擺於認可與摒棄文化目標之間的過渡性個體適應情況,則是默頓尚未論及的個體適應類型。**為此,本文根據對文化目標的接納情況,提出青年“躺平”的三種類型:一是在價值觀念層面摒棄了文化目標的儀式型“躺平”;二是在價值觀念層面仍認可文化目標的抵抗型“躺平”;三是在價值觀念層面徘徊於是否摒棄或認可文化目標的搖擺型“躺平”(見表2)。

默頓的社會失範理論帶給我們的一條重要啓示是,研究“躺平”這類與主流價值觀不符的現象時,需要將階級或階層維度納入考量。社會失範問題必須結合社會階級或階層語境去討論,中國青年的“躺平”問題亦是如此。“躺平”一詞,顯然帶有濃厚的階層色彩,隱含的潛台詞是本該拼搏努力的羣體或個體並未按照社會期待行事,而這更指向那些尚未獲得文化語境中成功的年輕人(而非中老年人),即處在社會結構中需要不斷努力向上流動的中低產階層青年。對於那些已經獲得成功,處於社會結構中較高階層羣體,他們不再努力,不再追求新的成功目標,則顯得理所當然。所以説“躺平”一詞,若是含有道德譴責的意味,那麼主要是指向中低階層青年,尤其是身處社會底層,卻不努力進取的青年個體或羣體。當然,事實上的“躺平”並非只發生在中低階層,那些依賴父輩資源先天性享有豐厚物質條件和較高社會地位的青年羣體,或者一些年少得志實現一定成功目標和階層流動的青年羣體,同樣也會“躺平”。

為此,**本文認為事實上的青年“躺平”可發生於任何社會階層,是指不同程度地放棄任何成功手段,不再努力實現文化目標的個體適應性類型。**這種個體適應性類型明顯不符合主流文化價值和社會期待,往往表現為行為懶散、意志消沉、不求上進甚至頹廢墮落等個性特徵。顯然,不同階層對文化目標的認可程度,以及掌握制度化手段實現成功的可能性都有區別,這必然導致不同階層青年“躺平”的原因、方式和形態都將有所差異。從這一點來看,代入階層維度去思考研究青年“躺平”問題,顯得十分有必要。

抵抗型“躺平”:自下而上的階層擴散

抵抗型“躺平”是價值觀念上接納文化目標,卻不同程度地放棄為實現文化目標努力的個體適應類型。根據默頓的觀點,個體之所以接納文化目標,卻選擇在行動上放棄努力,是因為社會結構限制了個體實現文化目標的制度化手段,或者説是因為缺乏制度化成功手段。由於低產階層的制度化成功手段最為缺乏,使得抵抗型“躺平”往往在低產階層更為集中發生,並在特定時期或情景中自下而上進行階層擴散。

(一)抵抗型“躺平”的產生

追求成功是處在不同時期、不同國家、不同狀況中的人都會產生的內在衝動。在不同的國家中,成功的主題或內容並不一致,這與文化結構有關。在推崇金錢至上價值觀的美國等西方資本主義國家,成功的主題是追求金錢。而中國文化並非強調對金錢的一味追求,比如“重義輕財”是美德,“不為五斗米折腰”是高尚氣節。對於廣大民眾而言,中國文化結構中的成功目標雖然與金錢財富有關,但只是手段,“成家立業”甚至“光宗耀祖”才是目的,或者説是中國社會跨階層的文化目標。

而不同階層人羣對文化結構中的這一成功目標接納程度存在着差異。默頓認為,一般來説較低階層成員更加看重文化所規定的成功目標,更容易接受社會主流文化價值,從而更加認可文化目標。然而,由於文化資本、社會資本和經濟資本等不足,中低階層青年實際上更缺乏實現文化目標的制度化手段和途徑。有研究表明,中國人面臨的生存壓力和焦慮感隨着社會階層的降低而逐步增加,最低收入羣體近58%的人有生存焦慮感,而最高收入羣體這一比例僅有15.2%。關於我國社會階層流動感知的一些研究顯示,較低階層相對而言有着更明顯的向下流動感知,而較高階層則向上流動感知更為明顯。有研究指出中國社會已經出現階層固化趨勢。這意味着中低階層青年想要通過自身努力取得成功,實現向高階層流動的難度越來越大。

接納“成家立業”“光宗耀祖”文化目標的低產階層青年,實現起目標更為吃力,若是因此選擇“躺平”,則屬於抵抗型“躺平”類型,即接納文化目標,不同程度地摒棄成功手段、放棄努力的個體適應類型,深圳三和人才市場周邊出現的“三和青年”便是典型。“三和青年”是典型的底層人羣,他們居無定所、日結度日,每日重複着上網、閒逛、睡大街的生活方式,這顯然是一種極端的“躺平”。大多數三和青年都知道自己的生活狀況和方式不符合社會主流價值觀,也明白此非長久之計,他們甚至會勸導剛來的人早日離開此地。這表明,他們中大多數人並沒有真正完全摒棄主流文化價值,卻依然選擇這種“躺平”生活方式。

“三和青年”並非一開始就“躺平”,他們也曾努力去實現文化目標,是屢遭挫敗的人生經歷,使得他們選擇“躺平”。比如,就業和婚戀是實現成家立業的文化目標的必然過程。這些處於底層的三和青年,由於低學歷、低技能、低資本,就業面臨重重阻隔;而中國婚姻的梯度選擇模式又使得這個羣體很難找到合適的配偶。他們難以看到實現文化目標的希望,於是不願進廠,摒棄任何成功手段,通過“躺平”方式抗議工廠生產體系。當然。“三和青年”僅僅是暴露在公眾視野中最為典型的抵抗型“躺平”羣體。

(二)****“內卷化”與抵抗型“躺平”的階層擴散

主要發生於低收入青年羣體的反抗型“躺平”並未侷限於底層社會,而是隨着經濟社會的內卷化程度不斷加深,自下而上朝着中等收入青年羣體蔓延。當經濟社會內卷化程度加深時,這種實現文化目標的巨大壓力也將從底層社會逐步向上累積,擴散到中等收入青年羣體,並進一步導致部分受波及的中等收入青年羣體選擇“躺平”。這一影響過程是跨階層的且是非常直接具體的。

比如,有研究認為,中國房價上漲和子女養育成本增加直接導致青年人結婚意願和生育意願整體下降。顯然,當今中國的高房價和養育後代的高成本,不僅直接導致低產階層難以實現文化目標,同樣加大了中等收入青年羣體實現“成家立業”文化目標的難度係數,導致部分原本在低房價和低養育成本社會條件下能夠實現文化目標的中產階層也變得艱難。也就是説,高房價和高養育成本使得部分中等收入青年羣體,同樣面臨低產階層難以實現文化目標的困境。

新冠肺炎疫情爆發以來,不少企業破產、店鋪面臨倒閉,失業者增多,一時間“內卷”成為線上線下討論最多的話題之一。也幾乎在同時,“躺平”出現在公眾的視野。顯然,這並非偶然,“內卷”與“躺平”之間有着密切關聯。疫情帶來的經濟社會“內卷化”程度加深,直接導致更多中等收入青年羣體加入低收入青年羣體的抵抗型“躺平”之中。如前所述,當疫情疊加高房價和高養育成本,使中等收入青年羣體實現“成家立業”文化目標的難度和壓力增大時,選擇放棄成功努力而“躺平”的中等收入青年羣體自然也會增多。

而當主要發生於底層羣體的抵抗型“躺平”蔓延到中等收入羣體,“躺平”的社會基礎變得更加龐大,社會對“躺平”的輿論和態度也隨之經歷巨大轉向,從過去將“躺平”視作底層羣體懶惰頹廢、無責任感的貼標籤式的指責批評,轉為對青年羣體生活不易的包容和理解。

儀式型“躺平”:自上而下的階層擴散

儀式型“躺平”是指摒棄文化目標,在行動上也不再努力進取的個體適應類型。儀式型“躺平”更可能發生於較高階層青年之中,這一階層青年的“躺平”在網絡上也被戲稱為“躺贏”。這一階層的躺平青年在行動層面放棄追求成功,不再努力進取,而沉湎於物質生活的極致享受,並非因缺乏結構性的成功途徑,而是因摒棄了文化結構提供的文化目標,不再認同文化價值,從而喪失了追求成功的根本動力。

(一)“躺贏”:較高階層的儀式型“躺平”

高收入青年羣體往往擁有較多的財富,或者權力,或者知識,這些都是實現文化目標的重要條件和資源。可以説這一階層羣體往往不缺乏制度化成功手段,如果仍然選擇放棄成功而不再努力,則更主要是由於不同程度調適或更換文化目標所致。在中國對外開放並融入全球化過程中,西方文化價值也在不斷湧入,對本土文化結構產生了巨大沖擊,使得國內社會文化價值極具多元化特點。比如西方文化價值中的“自由主義”“物質主義”“個體主義”“酷兒”等思想,都對中國人“成家立業”“光宗耀祖”的文化目標具有不同程度的解構意義。最早接觸且更容易接受外來文化價值的羣體,往往都是具有較高學歷和較高收入的階層。這一階層對本土社會的文化價值和目標有着更多的實踐性反思,而不再理所當然地執著追求。比如,有研究表明,單身不婚主義生活方式最開始的推崇和實踐者,更多是較高收入和學歷的精英羣體。

中國文化結構對高收入羣體提出的文化目標不僅有“獨善其身”“成家立業”,還有着更高的要求,即“光宗耀祖”,甚至“兼濟天下”。顯然,對於高收入青年羣體而言,實現“成家立業”的文化目標並不具有挑戰性,甚至不構成其目標性意義。換句話説,文化結構對高收入青年羣體提出的文化目標更主要指向“光宗耀祖”和“兼濟天下”。然而,這一羣體對這一更高的文化目標,並不一定普遍接納。比如,一部分人在實現財富自由和階層跨越以後,並未響應國家的號召,利用已有條件和資源追求文化目標中更高遠的成功,承擔起先富帶動後富的時代責任;反而沉醉於個人極致的物質生活享受,不再努力奮鬥,排斥工作和勞動,成為有錢的無業遊民。他們被網民戲稱為“躺贏”階層。

近些年來,高收入青年羣體中這類“躺平”現象顯現,引發了社會對公平的討論。總之,這部分高收入青年擁有更多成功的條件和資源,卻拒絕為實現更高遠的文化目標而努力,而是沉湎於個人極致的物質享受,過着令中低產階層羨慕的“躺贏”生活,本質上仍是一種“躺平”。這一階層青年的“躺平”與發生於底層社會的抵抗型“躺平”有所不同,他們的“躺平”並不是因為缺乏制度化的成功手段,而是因為文化價值發生了改變,主動摒棄了主流文化目標,選擇不同的文化目標,由此在行動層面同樣表現為放棄追求成功,沉湎於物質生活的享受,即儀式型“躺平”。

**(二)**社會模仿與儀式型“躺平”的階層擴散

主要發生於高收入青年羣體的另一種儀式型“躺平”,依賴社會模仿機制自上而下向較低階層擴散。凡勃倫在《有閒階級論》中分析了布爾喬亞的消費生活方式,指出財富能夠保證有閒階級即使不勞動也能做到“有閒”,並將“有閒”作為保有財富的證明,是一種值得炫耀的生活方式,而帶給擁有者以榮譽。雖然凡勃倫言及的“有閒”不單單指“躺平”,也包括其他更多的情形,但是“躺平”顯然屬於一種“有閒”。正如凡勃倫所言,較高階層的“有閒”或“躺平”生活是值得炫耀的,是具有特定社會意義的行為方式,也被稱為“炫耀性有閒”。中國選擇“躺平”的高收入青年羣體同樣也在實踐着這一共通性,藉助微信、抖音等自媒體平台炫耀其“躺平”生活。

由於“躺平”的高收入羣體總是有着炫耀其“躺平”或“有閒”的內在衝動,以此來表現自己的階層地位,由此也引起部分中低收入羣體的模仿。西美爾對時尚潮流的研究中指出:“每一種時尚在本質上都是社會階層的時尚, 也就是説時尚通常象徵着某個社會階層的特徵, 以統一的外表表現其內在的統一性和對外區別於其他階層的特性”。換句話説,時尚具有區分不同階層的功能,而較高階層往往成為較低階層的模仿對象。最為典型和極端的案例是2020年名媛拼單事件。這些中低收入青年女性為了將自己包裝成高收入羣體形象,模仿其奢靡的生活和消費方式。但她們由於無法真正承擔這樣“有閒”或“躺平” 的生活,只得靠組團拼單和擺拍的方式。當然,這一案例較為極端,但其反映出中低收入羣體同樣也在效仿高收入羣體的各種生活方式,包括高收入羣體炫耀的“躺平”生活。正是這種跨階層的社會模仿過程,使得主要發生於高收入羣體的儀式型“躺平”得以自上而下形成階層擴散。

主要發生於高收入青年羣體的儀式型“躺平”進行階層擴散時,首先波及的是中等收入青年羣體。近年來,越來越多的年輕人出於“世界那麼大,我想去看看”等理由而辭去工作,追求心中想要的生活。然而,中低收入青年羣體並不具備相匹配的物質條件,來支撐從高收入羣體那裏習得的儀式型“躺平”生活方式,但又不願意為了這種生活而過多努力,因此成為“月光族”甚至“啃老族”。這些儀式型“躺平”青年,追求物慾的簡單滿足,也常常因此陷入空虛、孤獨的狀態。不同於反抗型“躺平”青年的苦悶和不甘的心態,他們構建出一套新的意義體系,比如“人生苦短,及時行樂”,認為找到屬於自己的正確活法,對於外界批評通常充耳不聞。

**搖擺型“躺平”:**集聚中等收入階層發生的社會邏輯

搖擺型“躺平”是指在行動層面放棄了成功手段,而價值觀念層面則徘徊於是否摒棄文化目標的個體適應類型。與前兩種“躺平”類型一樣,這類“躺平”類型的發生,同樣有着一定階層基礎。有所不同的是,這類“躺平”者更主要集中發生於中等收入羣體。

(一)“躺平”的階層擴散與集聚中等收入羣體

前文分別論述了抵抗型“躺平”和儀式型“躺平”迥然不同的社會發生邏輯,即自下而上的階層擴散和自上而下的階層擴散。由於這兩種“躺平”類型的階層擴散,首先波及的都是中等收入羣體,也就使得中等收入青年羣體出現的“躺平”現象尤為複雜。

抵抗型“躺平”自下而上的階層擴散,實際上往往只能蔓延到中等收入羣體。因為這類“躺平”的發生是由於受到社會結構的阻礙,導致個體缺乏成功手段,無法順利實現文化目標。當這類“躺平”自下而上蔓延到較高階層時,由於發生的客觀基礎已經消失(較高階層具有更多的成功手段和機會),自然也不可能真正發生。儀式型“躺平”自上而下的階層擴散過程中,通常也主要停留於中等收入羣體。這是因為儀式型“躺平”的發生,是由於文化價值的改變,摒棄主流文化目標,而主要選擇對物質生活的極致享受。顯然這類“躺平”的客觀基礎需要一定的物質條件支撐,中等收入羣體或許還能勉強達到,但低收入羣體則很難。

中等收入羣體既可能受制於社會結構在特定時期或情景中缺乏成功手段,而無法實現文化目標,從而選擇抵抗型“躺平”;也可能擁有相對寬裕的物質條件,支撐起他們效仿較高階層的儀式型“躺平”生活。當兩種“躺平”蔓延至中等收入羣體,集聚進而擴散,由此催生出過渡形態的搖擺型“躺平”類型。

(二)抵抗型“躺平”者的自我調適

集中發生於中等收入青年羣體之中的搖擺型“躺平”,其第一種亞類型主要是由抵抗型“躺平”內在調適而來。

抵抗型“躺平”是一種行動與價值觀念極不統一的適應類型,認可文化目標,但因缺乏成功手段,而為此在行動上放棄努力。這種行動與觀念之間存在的極大失衡或張力,對於個體是一件焦慮痛苦之事。若是長此以往,這種痛苦、焦慮甚至可能改變個體的人格結構,使其成為完全的“退卻主義”者。但作為具有能動性的個體,往往會對這種失衡作出反應,以此達到人格的統合。個體的能動性反應通常會在兩個方面進行:一是行動層面;二是價值觀念層面。在行動層面上,個體面對難以改變的社會結構,要想在行動層面尋求突破,打破這種失衡,往往只能步入越軌、失範的軌道,尋求非制度化的成功手段。這種情況更容易發生於底層,道理與默頓關於“創新”的相關論述類似。相對而言,中等收入青年羣體更可能選擇第二個方面,即價值觀念層面做出策略性改變,以此適應這種失衡的處境,即向默頓的“儀式主義”適應類型過渡。

面對行動與價值的失衡,中等收入青年羣體之所以策略性地選擇改變價值觀念的緣由有三點:一是中等收入羣體所面臨的這種失衡狀況程度相對較輕,並不足以導致他們通過越軌、失範等具有極大風險的行動,去化解這種失衡處境;二是相較底層羣體而言,他們通常具有較高的文化程度或較豐富的經驗積累,有着更容易接納不同文化價值的知識結構;三是同樣蔓延在中等收入羣體之中的儀式型“躺平”,為其文化價值的變化提供了思想資源。

文化價值的改變不可能一蹴而就,個體通常徘徊於是否摒棄文化價值,由此產生出搖擺型“躺平”的過渡形態。顯然,此時的個體策略性摒棄文化價值,並非如儀式型“躺平”者那般是為了極致享受物質生活,而是為了在精神上麻痹自己,往往表現為妥協、順從、低慾望和自我麻痹的被動“佛系”狀態。

(三)儀式型“躺平”者的實踐反思

集中發生於中等收入羣體的搖擺型“躺平”,其第二種亞類型的發生主要是由儀式型“躺平”的實踐反思而來。儀式型“躺平”是一種行動與價值觀念相統一的個體適應類型,即不認可文化目標,同時也放棄實現文化目標的成功手段。然而,這種躺平也有其自身內在的張力存在,存在於行動條件與行動之間。行動條件是指個體儀式型“躺平”的物質基礎。產生於較高階層的儀式型“躺平”,追求對物質生活的極致享受,需要較高物質條件的支撐,對於中等收入羣體而言具有一定的挑戰性。顯然,中等收入青年羣體不完全具有與儀式型“躺平”相匹配的物質條件基礎,這也使得他們在追求與文化目標相背離的這種生活方式時,常常會顯得捉襟見肘。比如,那些因“世界那麼大,我想去看看”而辭掉工作的年輕人,大多還是因囊中羞澀而回歸到工作之中。

面對行動條件與行動之間的這種張力,個體可以選擇改變行動條件,也就是獲得更高的物質基礎,也可以選擇在行動上放棄儀式型“躺平”。搖擺型“躺平”的第二種亞類型就發生在第二種情況中。

第一種情況是個體改變行動條件,也就是獲得與儀式型“躺平”相匹配的物質基礎,這需要個體採取積極的成功手段,這已不屬於“躺平”,不在本文的討論範圍內。

在第二種情況中,個體在行動上若是完全放棄“躺平”,意味着迴歸到實現文化目標的努力之中。顯然,這種情況的完成狀態也超出本文的討論範圍,也不屬於“躺平”。而問題的關鍵在於,個體從“躺平”到放棄“躺平”的行動選擇,可能先發生於價值觀念層面,也就是價值觀念開始發生動搖,由此徘徊於是否摒棄文化目標的搖擺型“躺平”形態。

顯然,這種搖擺型“躺平”是個體受限於物質條件約束,基於對儀式型“躺平”的實踐反思,而策略性重拾文化目標的個體適應性類型。這類個體同樣也會表現出“佛系”青年特徵,但與反抗型“躺平”演變而來的被動“佛系”又不同,這是一種沉浸其中的主動“佛系”狀態。他們雖然沒有完全摒棄文化目標,但更強調物質生活的享受,首要考慮的是保證生活品質,其次才是工作。因此在工作中往往安於現狀、自我陶醉,提前進入養老狀態。

躺平青年類型與出路

概而言之,本文將當前青年“躺平”劃分為抵抗型“躺平”、混合型“躺平”、儀式型“躺平”三類。結合青年“躺平”的經驗現實,發現不同理想類型的青年“躺平”,在微觀發生機制、階層基礎、擴散邏輯和個體表現形態等方面均有所不相同(見表3)。

抵抗型“躺平”的發生跟個體實現文化目標的制度化手段受到限制有關。這類“躺平”中,個體認可接納文化目標,但卻缺乏實現文化目標的手段,這種價值與行動之間巨大的現實張力,使得個體飽受挫折,轉而在行動上選擇“躺平”而放棄努力,以此表達對社會的不滿。在個體形態上常常表現出憤懣不滿、物質焦慮,甚至厭世頹喪的樣貌,“三和青年”以及一些憤世嫉俗的頹喪者是最為典型的代表。由於社會結構中低收入青年羣體在經濟資本、社會資本和文化資本等成功條件最為匱乏,使得這類“躺平”更主要集中於低收入羣體。而隨着經濟社會的“內卷化”程度加深,部分中等收入青年羣體逐步滑向低收入羣體,面臨同樣的底層困境,反抗型“躺平”得以自下而上向中等收入羣體擴散。

儀式型“躺平”的發生則跟個體文化價值變更,摒棄文化目標而追求極致享受有關。在這類“躺平”中,個體選擇了享樂主義般的新目標,表現為玩世不恭和對物質的極致享受。而這種對物慾的簡單滿足,也使得個體常常陷入空虛、孤寂的狀態。一些紈絝子弟和“啃老族”是最為典型的代表。高收入羣體由於具有能支撐儀式型“躺平”的物質基礎,且具有將“有閒”或“躺平”作為階層身份加以炫耀的主觀階層需求,這使得儀式型“躺平”往往集中在這一階層。當然,炫耀性“躺平”也會引起部分中低收入青年羣體的效仿,自上而下發生階層擴散。

搖擺型“躺平”有兩種亞類型,分別是自我調適型和實踐反思型,前者的發生是由於抵抗型“躺平”者面對價值與行動的張力,策略性摒棄文化目標,導致徘徊於摒棄文化目標的狀態;後者的發生則是由於儀式型“躺平”者面對行動與行動條件的張力,策略性重拾文化目標,導致同樣徘徊於摒棄文化目標的狀態。某種程度上講,搖擺型“躺平”是抵抗型“躺平”或儀式型“躺平”演變而來,是兩種“躺平”類型中的不堅定者。

當抵抗型“躺平”和儀式型“躺平”擴散到中等收入羣體時,都在不同程度上失去了原有發生的主客觀條件,比如抵抗型“躺平”擴散到中等收入羣體後,價值和行動的現實張力得到緩和;儀式型“躺平”擴散到中等收入羣體後,作為支撐的物質條件也難以為繼。為此,抵抗型“躺平”者,為找到價值與行動的平衡,不得不策略性摒棄文化目標,而陷入自我麻痹、妥協順從和低慾望的個體生活狀態,被動“佛系青年”便是典型;而儀式型“躺平”者,為了尋求行動(享樂)與行動條件(物質)的平衡,不得不策略性重拾文化目標,迴歸工作但更強調享受生活品質,而陷入不求上進、得過且過、自我陶醉的個體生活狀態,主動“佛系青年”便是典型。

那麼,**如何使這些青年不再躺平?**本文認為至少應該重視以下四點:

第一,從制度層面切斷“躺平”的跨階層擴散路徑,創造普惠公平的發展條件和環境,破除“躺平”的結構性困境。財富兩極分化的社會階層固化現象存在,是“躺平”發生跨階層擴散的前提。“躺平”發生自下而上的跨階層擴散,直接與缺乏制度化成功手段和資源的青年羣體擴大有關;“躺平”發生自下而上的跨階層擴散,則直接與基於階層地位固化和不平等的簡單社會效仿有關。因此,有必要在國家層面出台更多的政策制度合理平等配置資源,防止社會階層固化、暢通向上流動通道,在住房、醫療、社保、就業以及其他基本公共服務等方面提供更多普惠性的政策支持和制度保障,為青年人創造出更包容和公平的發展環境。

第二,針對青年的不同“躺平”類型,需要採取不同的引導策略與方式,進行差異化的輿論引導。不同類型的“躺平”分別有着不同的階層基礎和原因機制,不加區分而對“躺平”進行“一刀切”的批判或聲援,只會產生適得其反的效果。比如,一味對憤懣焦慮的反抗型“躺平”者加以道德譴責或貼污名化標籤,可能引發反抗型“躺平”者更為激烈的反抗情緒而徹底自暴自棄,由此在價值觀念和行動層面徹底與主流文化價值相背而行,淪為默頓所言的“退卻主義”者,成為社會之外的人。因此,有必要構建輿論引導新格局,對“躺平”現象進行差異化的引導。

第三,完善公共領域的社會工作服務和心理健康服務體系建設,滿足青年的心理服務需求,幫助青年建立正面的情感支持網絡。無論哪種類型的“躺平”青年,在個體形態上都呈現某種消極或負面的特徵。“躺平”青年在工作生活中若長期被消極負面的情緒和心態所籠罩,可能導致某些心理問題甚至改變其人格結構。因此,社工服務等機構有必要及時介入干預,通過搭建社區心理健康服務平台等具體措施,為青年提供相應的心理疏導和情感支持服務。

第四,針對性解構“躺平”話語,防止其對主流道德話語以及文化價值的動搖和消解。社會發展的任何時期都有“躺平”者,但往往限定於特定階層內小範圍發生。由於當前的青年“躺平”現象,有着跨階層擴散的趨勢特徵,這意味着不符合主流文化價值的“躺平”話語可能擁有更為廣泛的社會基礎。當不同類型的“躺平”青年跨階層形成共鳴,使得這套“躺平”話語夾雜了更為複雜的社會意涵。“躺平”話語的積極意涵(如平常心、與世無爭等)可能掩蓋“躺平”話語的消極意涵(如懶惰、頹喪、享樂等),被“躺平”者用來消解主流的道德話語和文化價值。比如,一個追求享樂的儀式型“躺平”者,完全可能用“躺平”話語中“與世無爭”的意義,來合理化其“躺平”行為,消解主流道德話語的約束力。因此,有必要對“躺平”話語進行一定程度的制度性解構。