反殺霸凌者的少年,提前出獄了_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-12-10 14:27

作者| 陸六六

來源| 最人物

在陳泗翰目前22年的人生中,一個時間座標被反覆提起:

2014年6月9日。

這一天,年僅15歲的他,以故意傷害罪被判入獄8年,而使他獲此刑罰的理由是:

他在一場校園霸凌中,刺死了施暴者李某。

2020年8月,陳泗翰因表現優異提前假釋出獄。他正努力地朝着新生活邁進,可進看守所的那個雨夜,卻始終在他的心底徘徊。

根據《人民日報》給出的數據:在全世界範圍內,每3個孩子中就有1個遭受過不同程度的校園霸凌。

從某種意義上講來,所有經歷過校園暴力的孩子都是“陳泗翰”——

他們或許逃出了暴力,卻始終走不出、忘不掉滿是陰霾的回憶。

陳泗翰清晰記得那一天發生的事,儘管很多記憶都是由不完整的片段組合起來的。

他始終無法完全記起李某的臉,更不能理解:在那場校園暴力中,李某為何偏偏選中自己?

一切的開端,都在2014年4月30日的清晨。

那一天,還在貴州省甕安四中讀初三的陳泗翰起牀稍晚了些。因為擔心遲到,他揹着書包急匆匆趕往學校,為了節省時間,他沒有在校外購買早餐。

甕安四中有學生食堂,陳泗翰想,早自習結束後,他可以去那裏解決早飯問題。

上午8時許,陳泗翰來到食堂買飯。在一列不算長的隊伍裏站定後,他感覺到自己的腳被踩了一下,此後又接連被踩了幾下。

站在他前面的是李某,此前他們並不相識,若一定要説二人的聯繫,那便是陳泗翰曾聽同學提起過,李某並不好惹。

陳泗翰感到莫名其妙,於是他主動開口問道:“你為什麼踩我?”

李某看了看他,開口道:“我喜歡踩。”

對方並不友善的回應很難讓人舒心,陳泗翰沒有接話,伸手推了李某一把,一場毫無預料的戰爭就此開始了。

這之後,陳泗翰先是捱了李某一拳,而後又被7、8個在旁邊排隊的李某的朋友圍攻。拳腳不停地落下,毫無反擊能力的他被打倒在食堂的第一排桌椅上,隨後“食堂七八排桌椅全都倒在那裏”。

陳泗翰回憶事件起因

事態逐漸嚴重起來,圍觀羣眾越來越多,卻沒有人敢上去阻攔,最終還是食堂阿姨大喊了一句“不要打架”,戰火才得以平息。

李某一方停了手,被打的陳泗翰也沒有吭聲,一切本可以就此結束,偏偏李某又走過來説了一句:“放學(後)等着。”

剛才發生的事情太突然,以至於陳泗翰還來不及反應,便稀裏糊塗地成為了“李某的敵人”。

為什麼等?等什麼?他不知道,疑惑中,他看見金某也走了過來。

金某,李某的朋友,留級生。根據四中學生對媒體的回憶,他是學校裏有名的“校霸”,經常隨機打人,試圖以此樹立“權威”。

那天在食堂的陳泗翰,便是被他們“隨機挑選”到的人。

那天,金某找到了正在吃早飯的陳泗翰,並揮拳重重地敲了他的腦袋一下。金某一邊問陳泗翰“服不服”,一邊揮拳想要再次動手,卻被另一位同學攔了下來。

在2014年的那個清晨,陳泗翰、李某、金某三位少年第一次有了交集。

他們先後發生了兩次爭執,但都因為旁觀者的介入,而被最終制止。日後這些都被視為可以“避免悲劇發生的機會”,但在當時所有人都忽略了。

衝動的男孩、意氣用事的言語、激烈的肢體衝突,所謂的“青春期叛逆”讓他們的爭吵看起來只是“學生間的小打小鬧”。

沒有人能預料到,很多事情就是在“普通的打鬧”中,徹底脱軌的。

陳泗翰回憶事件起因

當天第二節課下課,陳泗翰再次被李某和金某找上。他們先是在眾目睽睽之下,將陳泗翰拖拽到女廁所門口用掃帚抽打,而後又將其一路拉扯到樓梯口處毆打。

陳泗翰至今也不清楚,到底有多少人蔘與了這兩次在教學樓裏的圍攻,“很多人,圍觀的人(也)很多,數不清了”。

對於這一切,陳泗翰更多是隱忍的。

他沒有反擊,因為馬上就要中考了,沒必要在這個節骨眼上打架惹麻煩;

同時他也沒有服軟或者尋求老師的幫助,因為這樣只會讓那些人覺得自己軟弱,“會被變本加厲地欺負”。

陳泗翰似乎陷入了一個“死循環”,無論進攻還是投降,前方等待他的都是拳頭與辱罵,於是忍受成了他唯一的選擇,“我以為不去招惹他們就沒事了。”

彼時陳泗翰還不知道,作為那個被“選中的人”,很多事情不是他能預料與決定的。

在被李某等人接連毆打、威脅後,陳泗翰一整天都活在巨大的恐懼中。

好不容易熬到了中午放學,他像往常一樣去二伯家吃飯,沒成想在路上又一次遇見了李某,對方跟他説,下午“單殺”,即一人用一把刀單挑。

在二伯家陳泗翰因為李某的話坐立難安,表哥、表姐察覺到了弟弟的異樣,在家人反覆追問下,陳泗翰説出了自己一天的遭遇。

陳泗翰臉上的傷口和淤青還清晰可見,表哥極為擔心弟弟的安全,便囑咐他千萬不要離開學校,“學校肯定是安全的”。為了保險起見,表哥還承諾會去接他放學,第二天就是五一小長假了,兄妹三人約定一同回老家看看。

表哥的計劃很是周密,但所有人都沒想到,甕安四中竟然提前放學了。

甕安四中

那一天,四中比往日早了15分鐘放學。陳泗翰不敢獨自離開,便在同學的陪伴下坐在教室裏等待表哥到來。

也就是在此時,李某和金某又來了。

下午5點左右,陳泗翰被李某一行人強行拖出了學校。他們先是到了一家扎啤店,在那裏僵持了十幾分鍾後,李某又拖着陳泗翰到附近小區的後巷——那裏是監控盲區,校園暴力發生的“重災區”。

陳泗翰不想去卻又不知如何反抗,他説自己的表哥馬上就到,可李某並不在意:“你要是不去,我就過10秒鐘踢你一腳”。

就這樣,陳泗翰還是被拉進了小區後巷,他只記得路上有人偷偷遞給自己一把刀,而後事情便徹底失控了。

發生“單殺”的小區

混亂是在一瞬間發生的。

前後不過1分鐘,誰也沒來得及記憶和記錄。眾人只記得後巷吵嚷聲不斷,不知何時陳泗翰和李某都拿出了刀,然後李某倒地,陳泗翰也渾身是血。

就這樣,“單殺”結束了,過程很短,結局卻異常慘烈:

陳泗翰背部被“殺”兩刀,左胸被卡子刀刺穿,被表哥發現時,他已經因失血過多意識不清;

李某胸部被刺,在緊急送醫的路上便沒了氣息,後經鑑定,其死亡原因為鋭器致心主動脈破裂急性大失血。

一次“踩腳”引發的爭執,最終以兩位少年一死一傷畫上句號。

李某與陳泗翰“單殺”的後巷

此後,當地相關部門火速對案件展開了調查與審理。

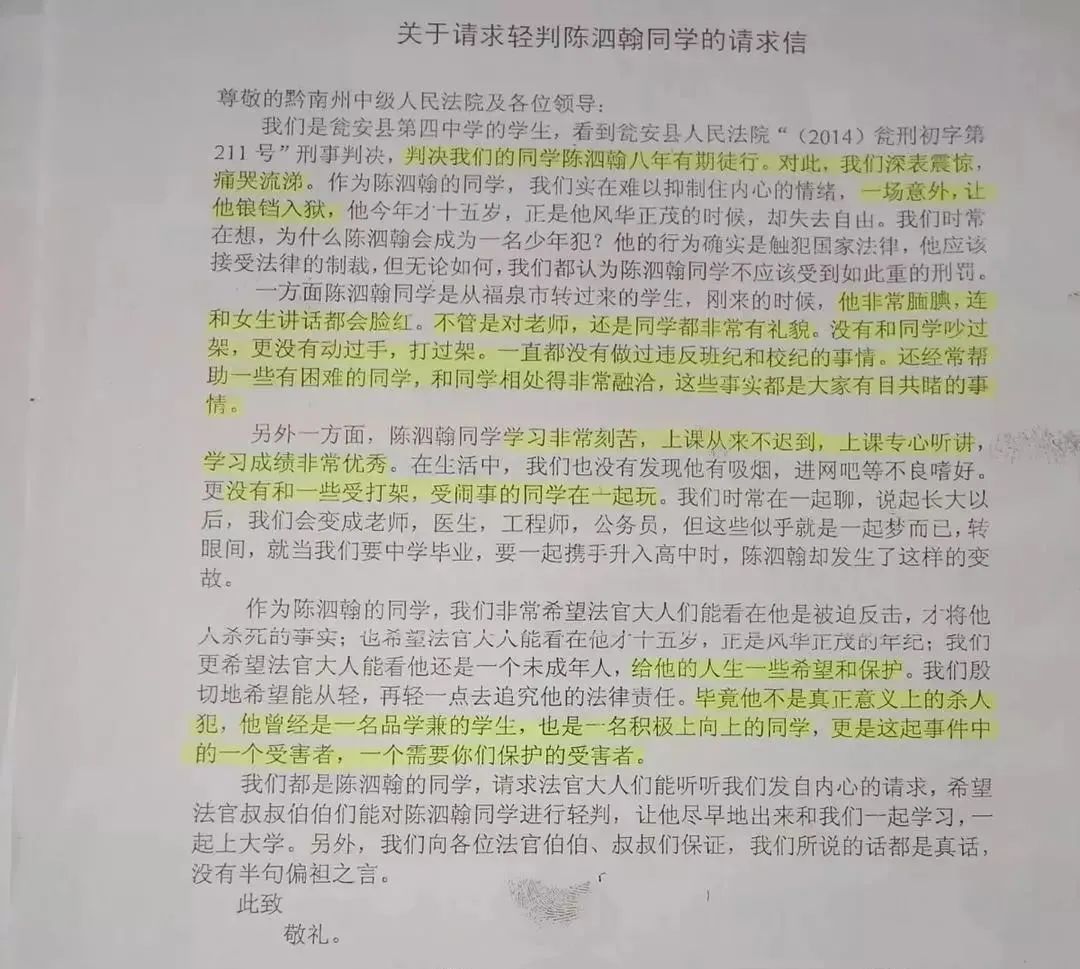

在等待最終結果時,陳泗翰同校55名師生自發聯名向法院寫了一份《關於請求輕判陳泗翰同學的請求信》。

在信中,他們寫:

“他非常靦腆,連和女生講話都會臉紅。不管是對老師,還是同學都非常有禮貌。沒有和同學吵過架,更沒有動過手,打過架。一直都沒有做過違反班紀和校紀的事情。還經常幫助一些有困難的同學,和同學相處得非常融洽……”

“在生活中,我們也沒有發現他有吸煙,進網吧等不良嗜好。更沒有和一些受打架,受鬧事的同學在一起玩。我們時常在一起聊,説起長大以後,我們會變成老師,醫生,工程師……”

“請求法官大人們能聽聽我們發自內心的請求……我們向法官伯伯、叔叔們保證,我們所説的話都是真話,沒有半句偏袒之言。”

這封聯名信被遞交後不久,陳泗翰等來了自己的結局:他以故意傷害罪被判入獄8年。

最終判決下達時,陳泗翰剛剛過了15歲的生日,如果沒有這場“意外”,他將在13天后走入中考考場。

李榮惠和陳善坤並不喜歡回憶那件事。

對於他們而言,兒子陳泗翰的人生,就是在那一天被徹底毀掉的。

2014年4月30日下午,正在福泉等待孩子放假團圓的李榮惠和陳善坤夫妻,接到了甕安四中同學打來的電話。

對方很着急,慌慌張張地説了句:“嬢嬢,你快過來吧,陳泗翰出事了。”

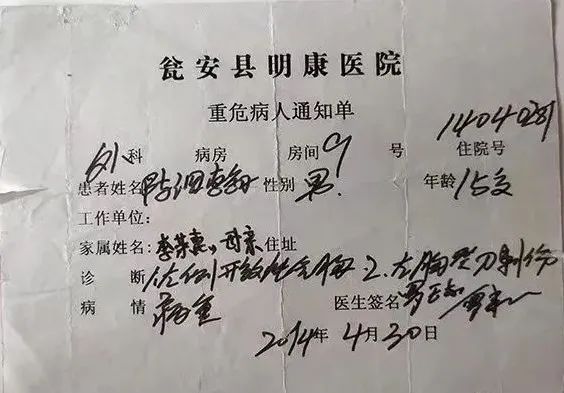

這通電話掛斷後不久,李榮惠又接到了甕安縣醫院的電話,“你這個孩子等不到你來了,二十分鐘內必須手術。”

兩通沒頭沒尾的電話,兩段匆匆忙忙地對話。

短時間內發生的一切都讓李榮惠摸不到頭腦,她唯一可以肯定的是,這些都關乎着兒子陳泗翰的生命。

通過此前同學在電話裏的描述,她知道兒子在學校和同學打了架,並且受了傷。

和誰打架?為什麼打架?受了多嚴重的傷?她一概不知。

只是現實沒有留給李榮惠和陳善坤太多追問的時間。快走,去甕安,找兒子,待到回過神時,夫妻二人已坐在了趕往甕安的車上。

為了儘快趕到兒子身邊,他們租了一輛車,出發時已是傍晚,天空逐漸變暗,車裏微弱的燈光打在陳泗翰父母的臉上,上面滿是疑惑、擔憂和恐懼。

當時醫院下達的陳泗翰病危通知書

兒子怎麼會打架?

坐上車,李榮惠終於有時間仔細思考了,可遺憾的是,翻遍了記憶中的每一個角落,也沒能找到問題的答案。

1999年6月4日,陳泗翰出生在福泉,作為家中的獨子,他從小便被父母寄予厚望。

在李榮惠的記憶中,自己唯一一次被老師請到辦公室,是因為兒子的眼睛不小心被同桌戳到了。在去醫院的路上,受傷的陳泗翰不停地為同學求情,他擔心老師將事情告訴家長,害怕同桌因此捱打。

在父母的印象中,陳泗翰很聰明,也肯吃苦。在老家福泉上學時,他的成績始終名列前茅,是公認的“三好學生”。

為了能給孩子更好的教育,李榮惠與陳善坤在陳泗翰上初二時,將其轉學至甕安四中讀書。二伯一家定居在甕安,表哥表姐也在那裏唸書,一家人可以相互照應。

初到四中時,陳泗翰並不適應。陌生環境裏的很多東西都等着他去面對。

四中的課業壓力很大,陳泗翰作為轉校生無疑要承受更多,可他很爭氣,轉學不久便憑藉努力成為了班級前十名,而且還交到了一羣志同道合的朋友。

陳泗翰很喜歡和朋友一起探討數學題,“那個過程就像走迷宮一樣,得到答案的時候特別有成就感”,那時少年們的夢想是一起考到當地最好的高中。

陳泗翰轉校前獲得的獎狀

這樣乖巧、懂事的孩子怎麼會和人打架呢?而且還被送進了醫院。

李榮惠怎麼也想不通。

車輛繼續向甕安駛去,彼時李榮惠和陳善坤還不知道自己即將面臨什麼,如今看來,這段路程也許是他們最後的安穩時光。

陳善坤夫婦趕到醫院時,陳泗翰已完成了手術,虛弱的他躺在病牀上,説出的第一句話是:“媽媽,我都不知道是怎麼逃出來的。”

那一刻,李榮惠淚如雨下,“聽到這句話,就知道事情不對勁了”。

陳泗翰母親 李榮惠

同樣處在悲傷中的,還有隨後趕到醫院的李某家屬——在那場造成陳泗翰重傷的“單殺”中,李家也失去了唯一的兒子。

事件發生後,死去的李某被貼上了“霸凌者”的標籤。在某些評論中,男孩的離去被認為是“活該”,李某一家人至今無法接受這樣的言論。

對於他們來講,這太殘忍了。

悲劇之後,很多媒體試圖聯繫李家人——作為另一位當事人,他們應該有很多話要説,可現實是,他們始終是沉默的。

穀雨和澎湃新聞是為數不多見到過李家人的媒體。通過它們的採訪內容,李某短暫的人生,有了一個模糊的輪廓:

李某是家裏的第二個孩子,上面還有一個姐姐也在唸書。為了供這兩個孩子讀書,李父常年奔波在煤礦上,靠着拉煤艱難拉扯着一家老小。

李家並不富裕,李父那一輩的兄弟姊妹都沒念完小學,文化水平雖然不高,但祖祖輩輩都“沒有出過壞人”。

李父望子成龍,待兩個孩子長到了上學的年紀,他還特意將李某和姐姐送到甕安縣讀書,並在縣城幫姐弟租了房子。

李父覺得自己一直都有好好教導孩子,面對偶爾淘氣的兒子,他有時也會進行棍棒教育,“有一次打他把一根棍子都打斷了”。

和李榮惠一樣,在發生“單殺”之前,李父也沒有聽過李某惹事打架的消息。

事情怎麼就發展到這一步了呢?李家和陳家有着同樣的疑惑。

李某老家

自陳泗翰被判入獄到2020年獲得假釋,他在獄中一共度過了2269天。

高牆之內的日子極為灰暗,而身處高牆外的人也不好過。

兩個孩子出事後,陳、李兩家有過兩次還算平和的會面,都是為了道歉和賠償。前後十幾萬的民事賠償款近乎讓陳家傾家蕩產,但他們還是東拼西湊地給了李家,一分不少。

二審結束後,陳家人曾下跪請求李家寫一份“諒解書”,儘管“意義已經不大了”,但他們還是希望給陳泗翰一點希望,可對此李家全都拒絕了。

“他們家(指陳家)還有條命在!”這句話,李父説過很多次。

作為那場“單殺”中的“倖存方”,陳家可以理解他的憤怒和不甘。

可仔細想來,陳泗翰就不委屈嗎?

“首先事不是我們挑起的,我們被打了那麼多次,為什麼要我來承受呢?”

“聽到就是‘死人了呀’,‘別人死了’,好像別人死了我們就一定要承受這樣的結果,但是這個結果我們不能這樣承受。”

李榮惠也問過李父,如果那天倒下的是陳泗翰呢?

對此,他從未給過她回答。

陳泗翰入獄後,李榮惠和陳善坤的生活徹底變了樣。

從前他們有很多打算,孩子的學業、自己的工作、三口之家的柴米油鹽,可在兒子出事後,這一切都幻化成了一個念頭——幫兒子申訴。

陳善坤夫婦始終認為兒子的舉動屬於正當防衞。在陳泗翰入獄的2269天裏,他們帶着收集到的證據和資料,走訪了很多律所,約見了很多律師,可得到的回覆基本都是:

深表同情,然後,便沒有然後了。

為了幫兒子申訴,李榮惠與陳善坤夫婦很多時候都奔波在路上。李榮惠因此丟了工作,陳善坤也落下了頭疼的毛病,病因至今不明。

陳泗翰父母 李榮惠、陳善坤

從前和睦温馨的三口之家,如今只剩下了兩人,李榮惠和陳善坤的話變得越來越少,很多時候他們面對面坐着,卻不知道如何開啓話題。

每次去探望兒子時,他們都會在監獄“表現良好人員”的名單中看見陳泗翰的名字——之前,這個名字都是被寫在獎狀上的。

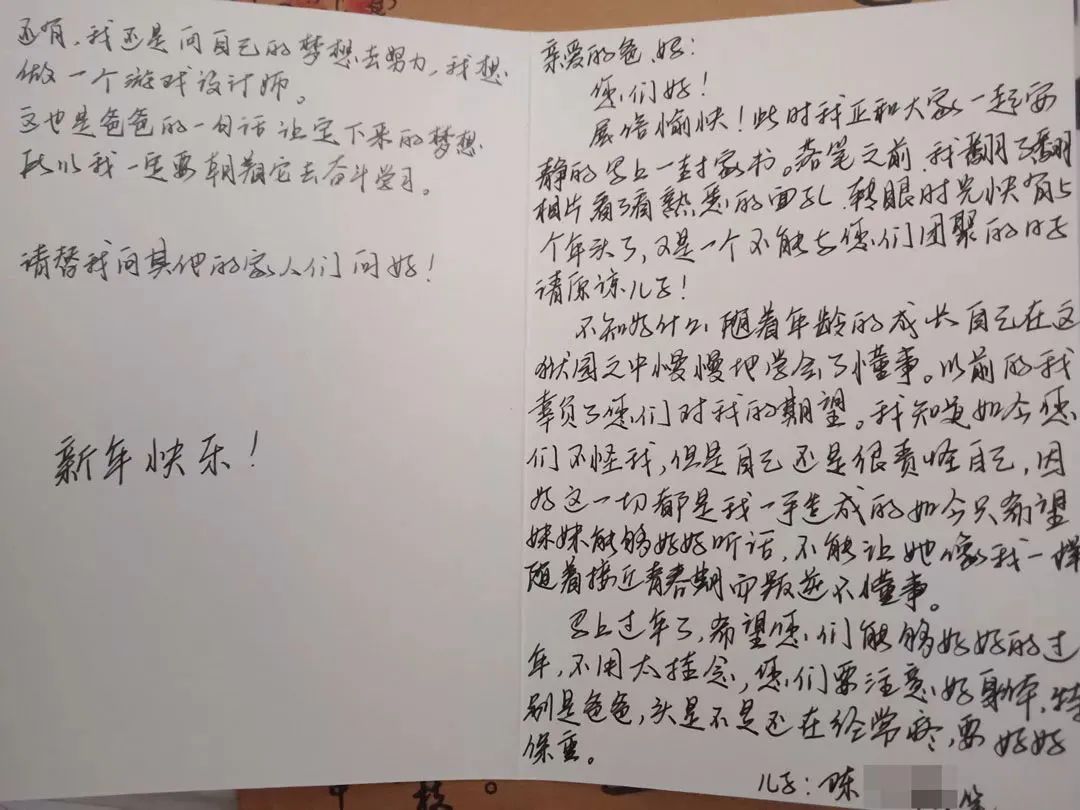

無法與陳泗翰團圓的日子裏,寫信成了他們與兒子取得聯繫的唯一方式,孩子説:

“想我的時候就抬頭看看天,説不定我也在看。”

他們不斷用紙筆向獄中的兒子送去問候和叮囑,試圖以此驅趕孩子心中陰霾,可他們心中的烏雲卻從未消散。

陳泗翰寫給家裏的信

那天發生的事情就像一團迷霧,不斷在他們的心中瀰漫。

“哎呀,太難了。”這句話成了李榮惠後來的口頭禪。

原本喜歡熱鬧的陳善坤也很少出門了,太多人追問他關於兒子的事,最初他還會説幾句,到後來乾脆以沉默應答,“越解釋越黑”,“都是我們的失職”。

李某去世後不久,李父生了一場病。

李榮惠得知後,帶着水果去醫院看望他,可對方並不領情。李父自始至終都沒有和李榮惠説一句話,出院時,他將水果原封不動地掛在了醫院門外的樹上,隨後再也沒有露面。

“我們都理解。”每次講起李家的冷漠,李榮惠都這樣説。

這些年,陳善坤夫婦也曾去墓園看望過李某,看着黑色墓碑上稚嫩的少年,他們同樣覺得可惜,“挺帥氣的小夥子”。

從前他們素未謀面,如今“見面”卻是以這種形式,有時李榮惠也會對着墓碑上的照片喃喃道:

“(因為那件事)你們一個進了看守所,一個躺在這裏,兩個都是受害者。”

陳泗翰父母祭拜李某

在陳泗翰入獄的幾年中,李榮惠與陳善坤無數次打聽與回憶有關那件事的細節。

他們渴望從中找到一些能夠證明兒子無辜的蛛絲馬跡,可不知道為什麼,聽到的越多,他們搞不懂的事情也越多。

再後來,很多東西都隨着時間的推移變得模糊了,可李榮惠仍清晰記得,自己去甕安四中拿聯名請求信時遇到的事——那天,她親眼看見“一羣人打一個孩子,滿臉都是血”。

這是她第一次看見校園暴力,隨後她哭着撥打了110,痛哭着説:“我一直在想,如果那天有誰能幫陳泗翰報個警,是不是很多事情就不會發生了。”

可惜,世間從沒有如果。

陳泗翰被一分為二。

“單殺”事件攔腰斬斷了他的人生,橫截面露出的,是他此前15年熠熠生輝的少年時代,與2014年之後極為灰暗的牢獄生活。

明與暗之間,陳泗翰坦言自己是一個“沒有青春的人”。

2014年6月9日,一個反覆被陳泗翰提起的時間點。

這一天他被送入看守所,他清楚記得那天夜裏天空飄着小雨。

實際上,那天之後他心中的雨便再也沒有停過。

判決書上為期8年的刑罰,讓他一腳踏入了“另一個世界”,回憶服刑的那幾年,就像一場醒不來的噩夢。

2020年8月,陳泗翰因表現優異提前假釋出獄。消息傳開後,他曾一度是媒體關注的焦點,他在獄中的“良好表現”,也時常被提起:

自學吉他、薩克斯等樂器,參加歌唱、徵文比賽並獲獎;

擔任新犯區的小組長,幫助並管理了二三百名少年犯讀書識字;

以優異的成績拿到刑法專業大專畢業證書……

對於陳泗翰的這些事,輿論始終持肯定與讚許的姿態,可對於陳泗翰本人來説,他似乎並不願意過多提起過去的6年。

“(這些年)每次寫信我都會説自己很好,但我肯定不好。”

“那件事讓我失去了很多,也讓別人失去了家人。”

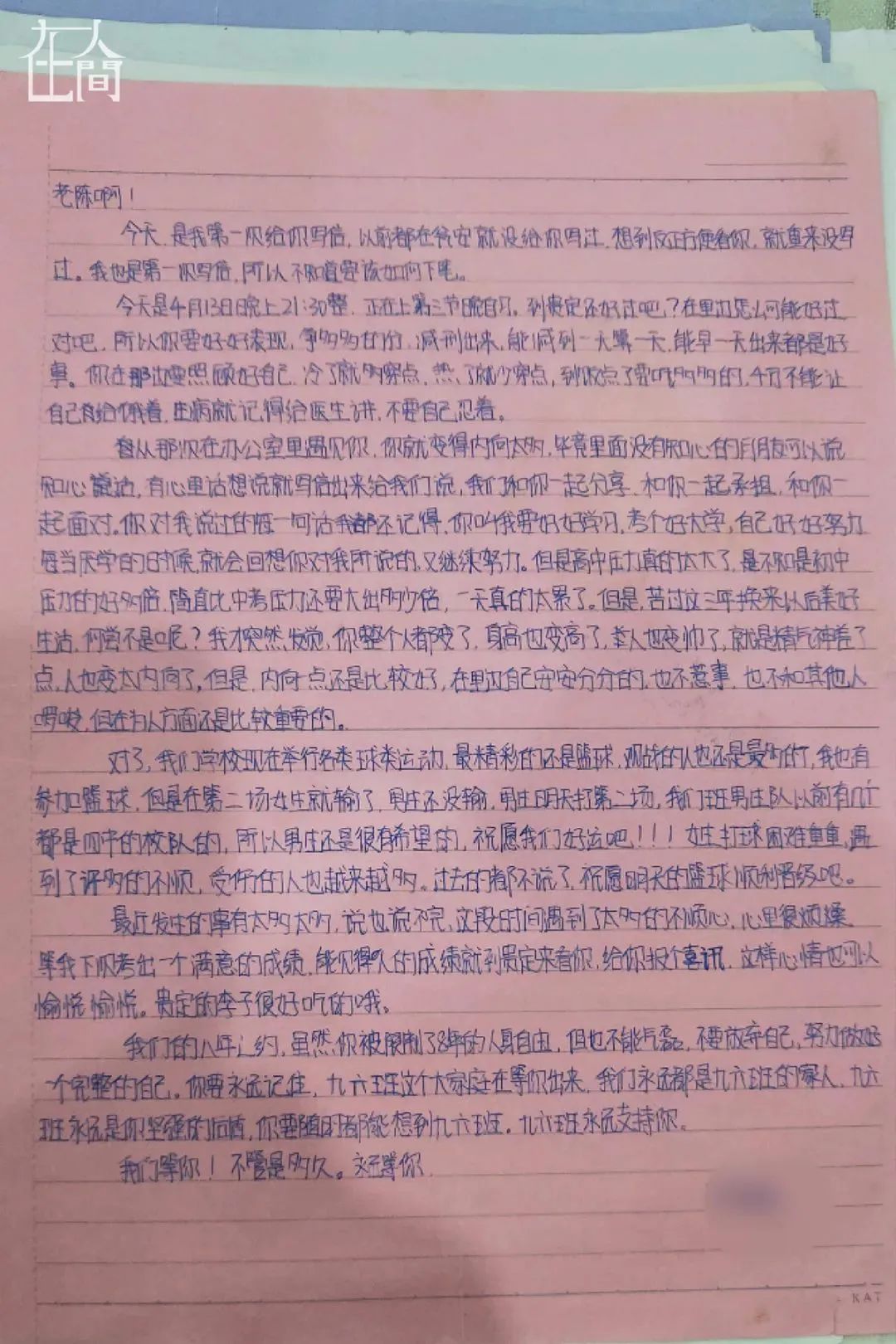

談論過往,陳泗翰最樂於講起的,還是那些來自高牆之外的信。

自2014年判決下達至重獲自由,他前前後後收到了同學、老師、家人寄來的100多封信。每一封他都閲讀了很多遍,有些甚至能熟練背誦,“它們是我最寶貴的東西”。

每當收到信件時,陳泗翰都倍感高興。他總是會迫不及待地拆開信封,而後一字一句仔細閲讀其中的內容:

中考結束了,全縣有39個700分以上的人,其中就有他的同學;

從前約定要一起考一中的朋友,全都如願收到了錄取通知書,他們都很優秀;

高中文理分班後,原本不愛讀書的“學習困難户”有了動力,她説要考上好一點的大學……

同學寫給陳泗翰的信

中考、高中第一次月考、文理分班、高考、大學……藉着那些寄來的信,陳泗翰陪着好朋友從初中走到了大學。

“挺欣慰的,但也很失落”,如若沒有那件事,這本該也是他會經歷的人生。

“這可能就是生命中最美好的時候。都是最美好的時期,最美好的年華。”

可陳泗翰全都錯過了。

高考結束後,陳泗翰的幾位好友,曾相約到獄中看望他。看着眼前熟悉又陌生的夥伴,陳泗翰既吃驚又激動。

“他們有的戴上了眼鏡”,回憶相見的時刻,陳泗翰説朋友們對於即將到來的大學生活都表現得很興奮,“那一刻好像就沒我什麼事”。

進入高牆時,陳泗翰15歲;走出鐵門時,他21歲。過往歲月將他年輕的生命撕出了一個巨大的豁口,填滿它的,是6年中數不清的錯過與遺憾。

“這段歲月不能抹去,但也不能阻擋我好好活下去。”

陳泗翰只能向前了。

目前,陳泗翰正在北京的一家律所實習,並利用閒暇時間準備專升本的考試。從前給他寫信的朋友有些也在北京工作,可他們卻很少見面。

“我可能更願意回憶過去,但他們更喜歡想以後”,“他們不是停留在那裏的”,每個人都有自己的生活。

碰見美好的事物,陳泗翰仍有和他們分享的慾望。“不是説要得到什麼回覆,至少説明我沒有忘記你。”

陳泗翰承認,自己已經習慣了孤獨。

“我渴望它很長久,但有些東西不是完完全全按照意識走的。(很多東西)還是會被現實打敗,他的人生不是隻有你的,少年時渴望它是永恆的,但我們都回不到那個時候了。”

出事前,陳泗翰(正面面對鏡頭)與同學的合影

時至今日,陳泗翰仍無法忘記2014年1月20日的太陽。

那一天,他和好朋友們一起上山燒烤,活動結束時,少年們結伴回家。

當時天氣很好、風景很美、陽光很耀眼,少年們全都笑得很開心。

很多事情還沒有發生,一切好像都來得及。

2014年1月20日

陳泗翰留戀的陽光

部分參考資料:

1、穀雨實驗室:《甕安校園互殺案:當一個老實少年決意拿刀反擊 | 穀雨》

2、澎湃新聞:《寫在

3、澎湃新聞:《刺死霸凌者》

4、紅星新聞:《15歲少年刺死校友被判8年,家屬“喊冤”:屬正當防衞,最高院已收材料》

5、南方週末:《刺死“霸凌者”後,小城少年犯的2264天》

6、《和陌生人説話——獄外來信》

7、紀錄片《反殺霸凌者》等

圖片來源:新聞截圖、紀錄片截圖、綜藝截圖、網絡等