“三年困難時期”黑龍江虎林縣公路兩側的樹全部被饑民們剝下樹皮給吃掉了樹皮!_風聞

guan_16375531041471-2021-12-15 20:54

【本文來自《本人60後,三年困難時期後出生,東北就幾乎沒聽過大面積餓死人的》評論區,標題為小編添加】

管理員,這個帖子昨天經推薦並被接受而幫助發成了主貼後,我又在昨天晚上9點鐘左右補充了一些內容並重新上傳了,但怎麼到現在還沒審核呀?請儘快審核一下!

多謝了!

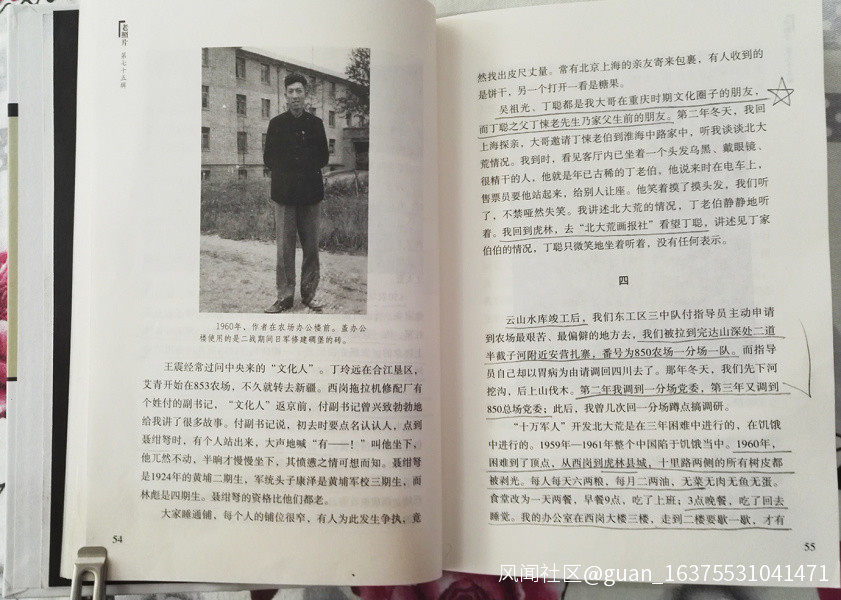

葉四臨,原籍上海,新中國一建國即參軍、入讀軍校“中國人民解放軍海軍聯合學校”第四分校,1951年春節過後被調到總校(位於南京)政治部的校報——《海校導報》報社任記者,後轉任該校第二分校政治部的秘書,1958年3月轉業前往黑龍江省的軍墾農場工作,數十年後最終在哈爾濱理工大學教授任上退休(其通信地址是:哈爾濱理工大學(東區)242信箱)。

他在著名的雜誌式叢書《老照片》的第75輯上發表了一篇回憶50年代自己在當時位於虎林縣的850軍墾農場工作的經歷的文章,其中就講到了三年困難時期當地的慘況:公路路邊的行道樹的樹皮全部被饑民們剝光、吃掉了!現將原文的主要內容摘錄在下面:

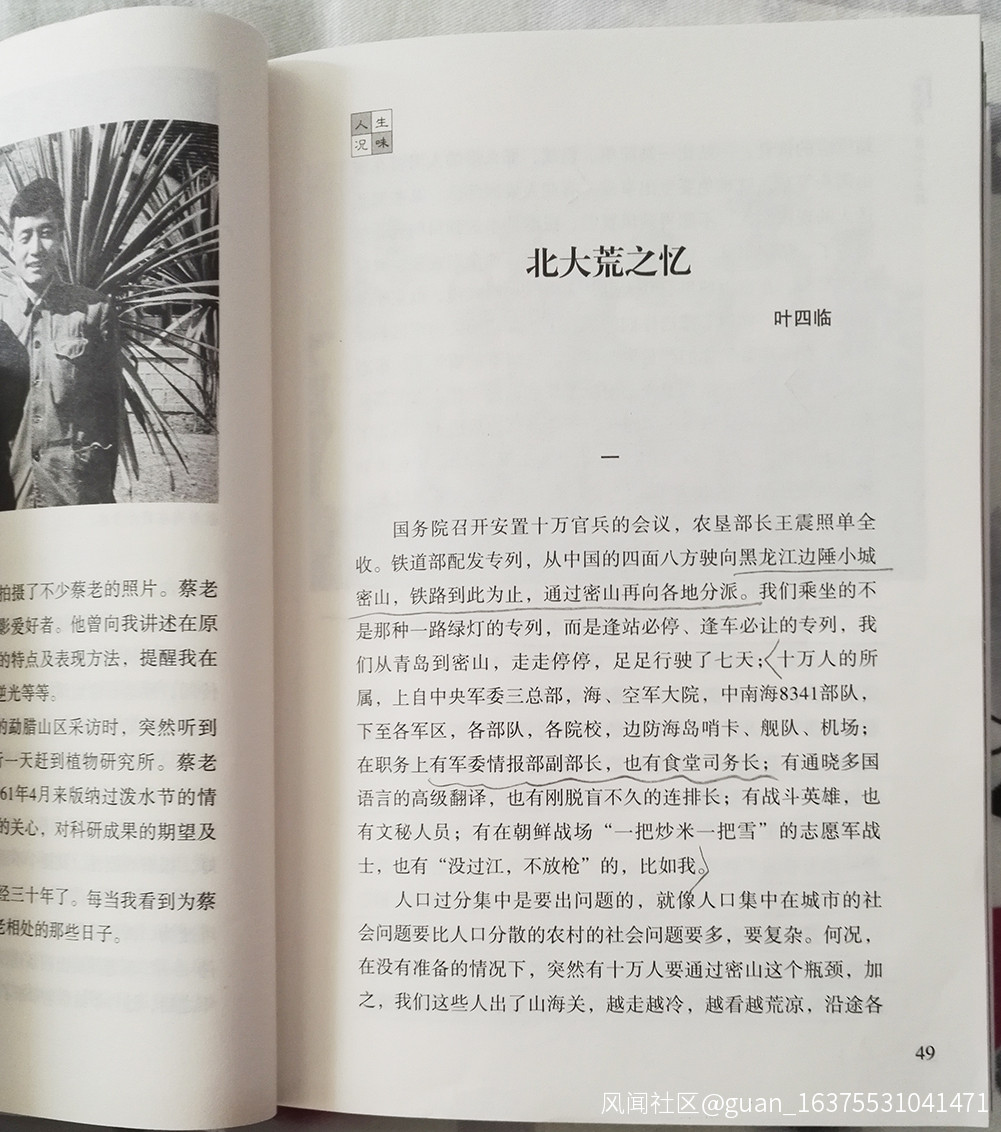

北大荒之憶

我買的是4輯1本的合訂本

右邊是那一輯的封面,這套叢書由“山東畫報出版社”出版。

**摘要:**那一年“中東戰爭”爆發,台灣海峽形勢也陡然緊張,福建前線開始炮擊金門,中隊長傳達上級的通知時説,我們重返前線是肯定的,就是時間問題,……轉業官兵熱血沸騰,工地上功效倍增,一天勞動十幾個小時,有幾天,指揮部通知,每天睡眠時間不得超過兩小時。(樓主批註:“金門炮戰”發生於1958年8月23日至10月5日,當時“大躍進”運動已經“爆發”、開始了)……1959年-1961年整個中國陷於飢餓當中。1960年,困難到了頂點,從西崗到虎林縣城,十里路兩側的所有樹皮都被剝光了(樓主批註:西崗是虎林縣的一個村子)。每人每天六兩糧,每月二兩油,無菜無肉無魚無蛋。食堂改為一天兩餐,早餐9點,吃了上班;3點晚餐,吃了回去睡覺。我的辦公室在西崗大樓三樓,走到二樓要歇一歇,才有力氣再爬樓梯。……那時人命並非那麼珍貴。就在那一年冬天,有一個來自山東的青年盲流,要求住下,我們按上級通知,農場口糧困難,對外來人員一律遣返,叫他走。第二天上午,有人發現他在山腳下一個廢置的小棚內吊死了。我到現場一看,人已經卸在地上,衣衫襤褸,臉面浮腫,舌頭斜伸在嘴外。連地址姓名都不知道,找人把屍體埋了拉倒。

一

國家召開安置十萬官兵的會議,農墾部長王震照單全收。鐵道部配發專列,從中國的四面八方駛向黑龍江邊陲小城密山,鐵路到此為止,通過密山再向各地分派。……(中略)我們從青島到密山,走走停停,足足行駛了七天(樓主批註:現在的密山市(縣級市)隸屬於黑龍江省的雞西市);十萬人的所屬,上自軍委三總部,海、空軍大院,中南海8341部隊,下至各軍區,各部隊,各院校,邊防海島哨卡、艦隊、機場;在職務上有軍委情報部副部長,也有食堂的司務長;有通曉多國語言的高級翻譯,也有剛脱盲不久的連、排長;有戰鬥英雄,也有文秘人員;有在朝鮮戰場“一把炒米,一把雪”的志願軍戰士,也有“沒過江,不放槍”的,比如我。

……(略)我們這些人出了山海關,越走越冷,越看越荒涼,沿途各站供應的飲食,一站比一站簡單、粗放,那麼多的人滯留在密山街頭等車,就難免要生出事端。有些人要回部隊,某些部隊送人的現役軍人,不願再頂風冒雪、跋山涉水送到目的地,想回去了,情況很亂。這時,王震來到密山,他全副戎裝,佩戴上將軍銜,在密山城裏召開大會,大喇叭裏高喊説,南京軍區有兩個上校,你們不願送你們的戰友了,你們回去向軍區領導彙報,我王震要給你們嚴重警告處分。在將軍的震懾下,事態很快平息,隨着一系列緊張的組織工作和思想工作,有的部長出現了壯舉,説我們不等卡車了,當年紅軍邊戰邊走,還走了兩萬五千裏,今天,我們走個幾百裏地,那算什麼!雖説如此,當地還是弄了些大車,把行李裝上,至於人嘛,打着紅旗,邁開大步,走向荒原深處了。

從密山到虎林原來有鐵路,1945年底1946年初,蘇聯紅軍奉命撤回國內時,把鐵軌撬起帶走了,據説是出於軍事上的考慮,1958年我們去時,只剩下雜草叢生的路基(樓主批註:現在的虎林市(縣級市)同樣隸屬於雞西市)。我們是第三天等着了車出發,半夜到達雲山的,這裏集中了六千人,要修建一座水庫。……(略)

二

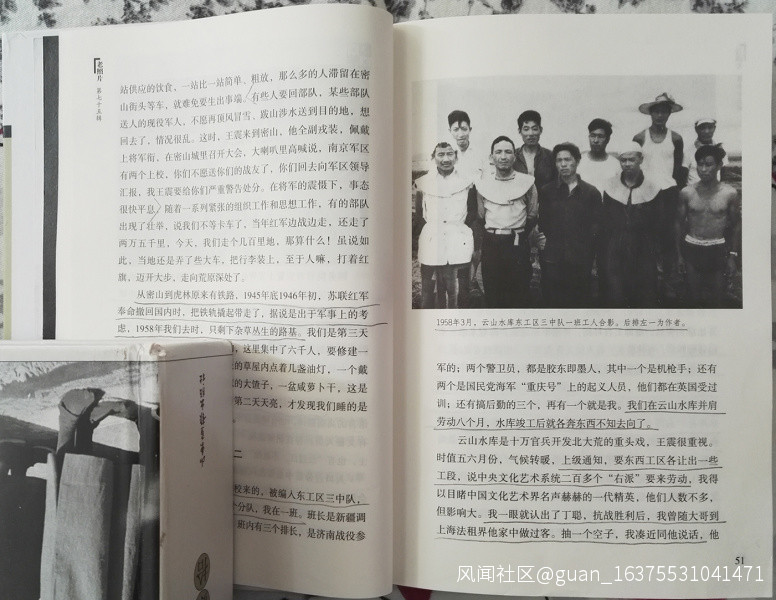

在雲山,我們青島海軍學校來的,被編入東工區三中隊,海校來北大荒的幾十人編成一個分隊,我在一班。……(中略)我們在雲山水庫並肩勞動八個月,水庫竣工後就各奔東西不知去向了。

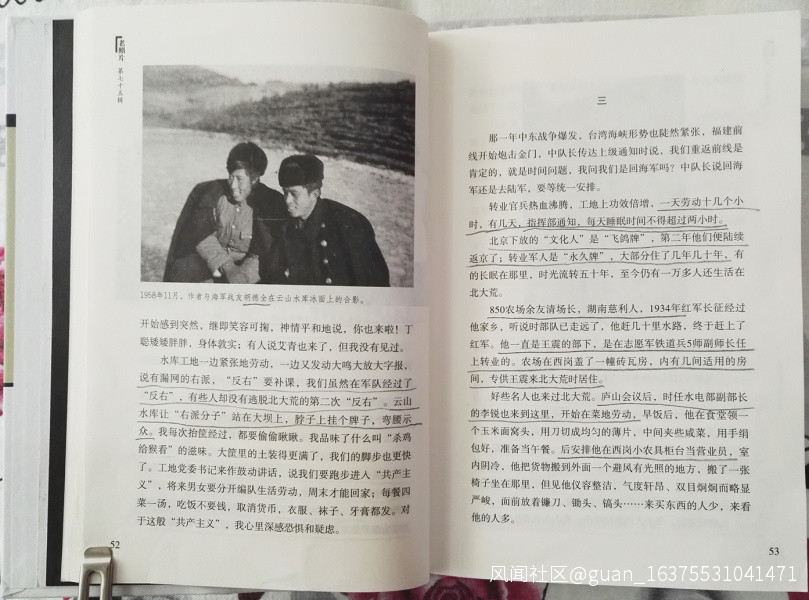

雲山水庫是十萬官兵開發北大荒的重頭戲,王震很重視。時值五六月份,氣候轉暖,上級通知,要東、西工區各讓出一些工段,説中央文化藝術系統二百多個“右派”要來勞動。……我一眼就認出了丁聰(著名漫畫家——樓主附註),“抗戰”勝利後,我曾隨大哥到上海法租界他家中做過客。抽一個空子,我湊近同他説話,他開始感到突然,繼即笑容可掬,神情平和地説,你也來啦!丁聰矮矮胖胖,身體敦實;有人説艾青也來了,但我沒有見過。

水庫工地一邊緊張地勞動,一邊又發動大鳴大放、大字報,説有漏網的右派,“反右”要補課,我們雖然在軍隊經過了“反右”,有些人卻沒有逃脱北大荒的第二次“反右”。雲山水庫讓“右派分子”站在大壩上,脖子上掛個牌子,彎腰示眾。我每次抬筐經過,都要偷偷瞅瞅。我品味了什麼叫“殺雞給猴看”的滋味。大筐裏的土裝得更滿了,我們的腳步也更快了。工地黨委書記來作鼓動講話,説我們要跑步進入“共產主義”,將來男女要分開編隊生活勞動,週末才能回家;……

三

那一年中東戰爭爆發,台灣海峽形勢也陡然緊張,福建前線開始炮擊金門,中隊長傳達上級的通知時説,我們重返前線是肯定的,就是時間問題,我問我們是回海軍嗎?中隊長説回海軍還是去陸軍,要等統一安排。(樓主批註:“金門炮戰”發生於1958年8月23日至10月5日,當時“大躍進”運動已經“爆發”、開始了)

轉業官兵熱血沸騰,工地上功效倍增,一天勞動十幾個小時,有幾天,指揮部通知,每天睡眠時間不得超過兩小時。

北京下放的“文化人”是“飛鴿牌”,第二年他們便陸續返京了;轉業軍人是“永久牌”,大部分住了幾年幾十年,有的長眠在那裏,時光流轉五十年,至今仍有一萬多人還生活在北大荒。

850農場餘友清場長,湖南慈利人,1934年紅軍長征經過他家鄉,聽説時部隊已走遠了,他趕幾十裏水路,終於趕上了紅軍。他一直是王震的部下,是在志願軍鐵道兵5師副師長任上轉業的。農場在西崗蓋了一幢磚瓦房,內有幾間適用的房間,專供王震來北大荒時居住。(樓主批註:850農場現隸屬於牡丹江農場管理局,位於虎林市(縣級市)的西崗村地區,總面積520.7平方公里,是當年王震將軍親手創建的第一個鐵道兵軍墾農場;成立於1955年元旦,1968年6月劃歸黑龍江生產建設兵團,編為第四師第三十六團。1976年2月黑龍江生產建設兵團被撤銷以後,恢復為農場體制)

好些名人也來過北大荒。廬山會議後,時任水電部副部長的李鋭也來到這裏,開始在菜地勞動,早飯後,他在食堂領一個玉米麪窩頭,用刀切成均勻的薄片,中間夾些鹹菜,用手絹包好,準備當午餐。後安排他在西崗小農具櫃枱當營業員,室內陰冷,他把貨物搬到外面一個避風、有光照的地方,搬了一張椅子坐在那裏,但見他儀容整潔,氣度軒昂、雙目炯炯而略顯嚴峻,面前放着鐮刀、鋤頭、鎬頭……來買東西的人少,來看他的人多。

我在網上搜到的60年代末期850農場場部的商店的照片

……(中略)

吳祖光、丁聰都是我大哥在重慶時期文化圈子的朋友,而丁聰之父丁悚老先生乃家父生前的朋友(樓主附註:吳祖光是著名的戲劇家、學者)。第二年冬天,我回上海探親,大哥邀請丁悚老伯到淮海中路家中,聽我談談北大荒情況。……我講述北大荒的情況,丁老伯靜靜地聽着。我回到虎林,去“北大荒畫報社”看望丁聰,講述見丁家伯伯的情況,丁聰只微笑地坐着聽着,沒有任何表示。

四

雲山水庫竣工後,我們東工區三中隊付指導員主動申請到農場最艱苦、最偏僻的地方去,我們被拉到完達山深處二道半截子河附近安營紮寨,番號為850農場一分場一隊。而指導員自己卻以胃病為由請調,回四川去了。那年冬天,我們先下河挖溝,後上山伐木。第二年我調到一分場的黨委,第三年又調到850總場的黨委;此後,我曾幾次回一分場蹲點、搞調研。

我在網上搜到的850農場辦公樓現在的照片

“十萬軍人”開發北大荒是在三年困難中進行的,在飢餓中進行的。1959年-1961年整個中國陷於飢餓當中。1960年,困難到了頂點,從西崗到虎林縣城,十里路兩側的所有樹皮都被剝光了。每人每天六兩糧,每月二兩油,無菜無肉無魚無蛋。食堂改為一天兩餐,早餐9點,吃了上班;3點晚餐,吃了回去睡覺。我的辦公室在西崗大樓三樓,走到二樓要歇一歇,才有力氣再爬樓梯。

隆冬臘月,我隨大家下地挖溝,工地很遠,半夜3點起牀,到伙房領一個玉米麪窩頭當中午飯,揣在棉襖懷裏,否則會凍成硬塊,鐵鎬也劈不開。零下三十多度,伙房爐灶燒着火,冷熱交流,煙氣混合,我湊近如豆的油燈,炊事員給我一碗玉米麪糊糊,他是一個失去記憶的人,渡江戰役中,他被大炮震昏了腦袋,全然忘記了自己的過去,而他也隨着來開發北大荒,安排他在食堂做飯。我喝着玉米麪糊糊,咬到一塊微軟的實物,心中暗喜,今天不至於捱餓了,咬着嚼着,感覺有異味,走到亮處察看,原來是一隻老鼠,我端給炊事員看,他未動聲色,接過碗往牆角一潑,又給我舀了一碗。

五

那年冬天,我回上海看望母親。臨別時,母親給了我一個二兩半裝的午餐肉罐頭,一路上我捨不得吃,留着回完達山同“荒友”們共享。我沒有直接回東北,繞道北京,去訪問一個朋友。到了北京外國語學院,説是朋友在外交部官員宿舍聚會。我們通了電話,朋友説你來這裏,我等你。叩開門,女士和先生們正在飲酒,有位先生給我斟了一杯紅酒説,為遠方北大荒來的朋友乾杯,我表示謝謝,一飲而盡。我掃了一眼滿桌子的盤碟,想着我旅行袋裏的肉罐頭,心裏很不是滋味,就拉着朋友告辭了。回北大荒前,我在北京站等車,在候車室看了電視,那是我生平第一次看到電視。……

……(中略)

六

我跟着餘場長,坐在他的吉普車上,在一分場境內駛行。

途中聽説,一分場衞生院收治了一個北京來的“右派”,正昏迷不醒。餘場長示意司機,過去看看。衞生院簡陋的病房裏,病人躺着,雙目緊閉,氣息微弱。餘場長從大夫手裏接過病歷:石鐵生,北京(世界知識)雜誌社,編輯,腸梗阻。餘場長問怎麼弄的,大夫答吃多了:上午在場院上勞動,休息時,石鐵生撿了一些破碎的大豆,又捕到十來只老鼠,砍頭去尾剝皮,掏出內臟,同大豆一起放在罐子裏,點火煮熟,一個人全吃了。長期飢餓,腸功能萎縮,食物在腸道里堵塞了。

作者(右一)與他的同事們

……(中略)

八

850農場一分場四隊,我上調總場機關後,去那裏蹲過點。那裏又名小孤山,離一分場場部四十里地,在一馬平川的荒原上,突兀而起一座約高几十米的小山,山上灌木叢生,因而得名。沒有任何精神生活,物質生活嘛,總場還有個小飯店,有豆腐、土豆、白菜三種菜餚,一小碟白菜土豆片,要十五元人民幣,而四隊除了玉米麪糊糊,玉米麪窩頭,其他什麼也沒有,頓頓如此。

四隊成員一部分來自武漢海軍學校,一部分來自吉林空軍某部的航校,共有一百多號人。絕大部分是男的,只有一個分隊長帶來了老婆、小姨子,還有一個女的,總共三個女的,她們有時也跟着下地勞動。轉業軍官全都在二十五到三十歲左右,精力充沛,大多沒有成婚。個別結了婚的,不是老婆不願來,就是他們不讓老婆來。 地大多是荒地,作物主要是苞米,只有播種是機器作業,收割是人工的。地塊周圍遍佈沼澤和灌木、野草,盛夏季節,大量繁殖蚊子、小咬(學名“蠓”,又稱“墨蚊”)、飛虻,瘋狂地追逐襲擊人畜,我們每個人都戴 有紗罩的帽子,把頭、臉、脖子完完全全包裹起來,凡是露着皮肉的,都被咬腫。

晚間,有時我回不去場部,就在他們的大草屋裏借宿,喝完一碗玉米麪糊糊,放下帳子睡覺。每個人都把自己罩在裏面,這些海軍、空軍來的二十多歲的軍官們,他們在幹些什麼?想些什麼?這是永遠無法知曉的秘密。

1959年冬天,一分場三隊報告,一位來自空軍的轉業中尉失蹤了,昨夜沒有回來。從他的用品物件看,不像是不辭而別私自回老家的,經過一整天的尋找,在離住地幾里遠的野地裏發現了他。他俯卧在那兒,身體已經僵硬,沒有傷痕,頭朝東南方向,頭邊上有一個空的五加皮白酒瓶,既非自殺又非他殺,也不是野獸傷害,就這樣上報了。那時人命並非那麼珍貴。就在那一年冬天,有一個來自山東的青年盲流,要求住下,我們按上級通知,農場口糧困難,對外來人員一律遣返,叫他走。第二天上午,有人發現他在山腳下一個廢置的小棚內吊死了。我到現場一看,人已經卸在地上,衣衫襤褸,臉面浮腫,舌頭斜伸在嘴外。連地址姓名都不知道,找人把屍體埋了拉倒。

九

人是隨處可以相逢,隨時可以離別的。“十萬官兵”幾乎一到北大荒,就開始再安排。頭兩年,就開始成批調整轉業軍官,有調往大興安嶺地區的,開發林區建設,做基層幹部。有人認為只要調出就行,哪兒都比北大荒好些。上級指示轉業軍官調動的去向是從邊疆到邊疆,後來又有一批調青海搞農墾,辦農場。領導要我擬幾條歡送標語,我擬的有體現領導意圖的,諸如“從邊疆到邊疆”、“把社會 ZY大營扎到青海”,其中還有一條“今日雲山道,秋山又幾重”。書紀看了連聲稱好,不知他是否覺察到,這反映了無論是願意走的,還是留下等待的轉業官兵之間,一種惜別的悲涼心態。十萬官兵從全國,上自總部,下至基層,在短短的幾十天中,用紅旗招展、鑼鼓喧天,用標語口號,甚至用大字報、批判會等各種辦法向北大荒集中,現在又成批的、大量的或是個別的調出,這本身就説明它的無序性和盲目性。

五十年以後,我回上海探親,我的一個侄子問我,叔叔,當年你不去北大荒可以嗎?我回答道,可以的。然而我心裏想着,那是不可以的。實際上當時沒有個人的自主,而是一種組織行為。

……(中略)

半個世紀以來,人們習慣於把開發北大荒同艱苦、光榮聯繫在一起,但是,沒有純粹的生理上的苦,任何痛苦都帶有意識上的成分。我曾多次同經過長期戰爭考驗的同志談到,是打仗艱苦,還是北大荒艱苦。他們説,打仗很苦,急行軍、夜行軍、長途奔襲,的確很艱苦,但打完勝仗就不覺得苦了,特別是戰鬥後的休整期間就更不苦了,想到革命勝利,暫時艱苦一點算什麼。開發北大荒不一樣,總是這麼艱苦,一天兩天,一個月兩個月,一年兩年……不會有戰爭年代的那種勝利的歡樂、對未來的期待和希望。

根據專家研究:“在黑龍江,建國後三十年淨遷入移民七百餘萬,在開發建設農業、工業、林業和礦業方面,移民為黑龍江繁榮和發展作出了巨大貢獻。在農業方面,從50年代起作了大規模集體移民移入,徹底改變北大荒的舊貌,僅建大型農(牧)場就有九十七個,其職工一百多萬人,耕地面積三千多萬畝,佔全省總耕地面積的24%,佔全國國營農場耕地面積的40%” 而當初白手起家,做了開創性工作的就是1958年十萬官兵以及比他們更早的鐵道兵,單就這點來説,它的意義是偉大的。惟有軍人才能在這亙古荒原站穩腳跟,其他人羣都不可能。