陳直很害怕_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2021-12-16 16:15

作者|南風窗記者 張茜

採訪|南風窗主筆 董可馨 南風窗記者 張茜

我們在11月末的廈門,見到了穀雨《一個農民工思考海德格爾是再正常不過的事》中的故事主人公陳直和他的妻子彭歡。

距離穀雨的稿子發出已將近一個月,對網絡上的討論和爭議稍作梳理,很容易看到,熱烈一時的延展討論中,卻很少有思考能夠超出“一位在工廠流水線上從事繁重的工作之外,堅持閲讀並翻譯哲學專著的農民工”單一形象所關聯的意向化範圍。

有微博大V以陳直不記得結婚紀念日和兒子生日的細節,順手借用性別的大旗,批評這個男人是在用哲學來逃避現實,並友好建議他當下最應該做的“是肯定現實、安分工作”。

“愛具體的人”脱離了文學和哲學的語境,成為指責一個具體的人時過於好用的教條,大多數的建議當然也沒能逃出績效社會的優化邏輯。

而早已失去現實影響力的知識精英們,在“農民工”和“海德格爾”兩個標籤中,條件反射般地又一次發現了“階層”和“文化資本”的對勾所揭示的身份壁壘。

結果就是,以掉了一通書袋的方式,用左右手互搏術般的表演式批判,老調重彈了自身在文化上早已過時了的階層偏見。

不管是哪一種,通過抽空個體生活的複雜性製造出來的觀念博弈,分享着完全一樣的傲慢底色。

反而是説不出大話的普通網友,從陳直的人生故事中看到了自我的掙扎,很多人為陳直在困境中的堅持而動容。讚美和肯定,伴着一些譏諷和批評,通過網絡湧向陳直。

網友評論

他本人當然全都看到了,針對那篇非自述的自述體報道、接受媒體採訪的事宜、網友指責他不關心妻兒的批評,陳直通過社交媒體,一一作出了回應。

而不論是在網上的有限回應,還是現實中面對面的交談,他的表達始終是剋制而禮貌的。

剋制,好像是一種攫住他整個生命的本能。

即使是正在吐露纏繞着自身生活的恐懼與痛苦,他的情緒也是時而平靜時而冷漠的,要想抓住他不經意間的真情流露,遠比讓他出讓自己最拒絕出讓的隱私,要困難得多。

1

為什麼是海德格爾?

初見陳直,是在他的住所樓下。

他和妻子彭歡兩個人,於今年4月來到廈門,進電子廠打工賺錢。

週六上午八九點的城中村,行人寥寥,只有村口的早餐店氤氲着一些煙火氣。上白班的工人已經上工,下了夜班的工人神態疲憊,在路邊小店隨便吃點熱食,着急趕着回家睡覺。

陳直和他的妻子目前就租住在這裏,還需要再往裏走五分鐘,走過兩個岔路口,看到一所塗了彩牆的幼托園,就是我們約定碰面的地方。他和妻子租的單間就在幼托園對面的樓上。

他從一個狹窄的巷子裏出來,手裏拿着一個Kindle,戴着近視眼鏡,皮膚白淨,着淺色衣服,整個人被一股文弱內斂的書生氣包裹着,顯得和這個以工人為主要租客的生活區環境格格不入,不用有任何遲疑,你就知道是他。

陳直的Kindle

在和陳直的相處中,可以觀察到,雖然來到廈門快半年,但他對自己生活的周邊區域的熟悉程度,就像一個不怎麼用導航的人被隨機放在了陌生的街區裏。他走在自己並不熟悉的僻靜街道上、拘謹地坐在冷清的咖啡店裏,用緩慢、斷斷續續的語速語調,深思熟慮、近乎小心翼翼地回應着我們提出的問題。

問他附近哪裏有可以安靜説話坐坐的地方?他説自己對這裏並不熟悉,平常非必要也不怎麼出門。工作的時候,就是“工廠—出租房”兩點一線,最近這一個月因為自己處於失業狀態,基本上所有的時間都待在房間。

來廈門之後,陳直唯一去得比較多的地方是廈門圖書館,坐十幾站公交可以到。不過最近沒怎麼去,因為他正在讀一本關於克爾凱郭爾的書(In Search of Authenticity From Kierkegaard to Camus),沒有中譯本,他是自己在網上找到的電子版原文,不需要特意跑去圖書館。

In Search of Authenticity From Kierkegaard to Camus

他會在豆瓣上更新自己的閲讀和翻譯筆記,11月以來的幾條筆記下面會有一些網友和他互動,討論文本相關的內容,有零星的點贊和轉發。但在面對面的交談中,即使談到他投注了熱情的哲學,他也是三言兩語帶過。

有了一些關注度後,有媒體聯繫陳直做一些問答,在和網友的文字互動中,他經常用到海德格爾意義上的“存在”。

我們好奇,為什麼唯獨是這個哲學概念吸引了他?

他回答説海德格爾的哲學指出了存在論差異,把對存在意義的追問放置在了時間的維度上,不同於傳統上強調“在場的存在”。他本人非常不認同“存在即目的”,在他的理解中,生命本身並沒有什麼超驗的意義。

而在海德格爾的哲學中,人的主體性不被置於超驗的位置,超越了笛卡爾以來的主體主義,主體只是作為存在者而存在,但存在的意義是需要存在者去追尋的,因為並不存在一個超驗的真理意志,追尋的盡頭也可能是無盡的迷茫。

2012年,在北京通州馬駒橋的地下室裏,深陷迷茫的陳直第一次通讀完了海德格爾的《存在與時間》,但這還不是故事的起點,他和哲學的故事還要再往前倒帶幾年,來到他未完成的大學時期。

海德格爾《存在與時間》

2008年的時候,他考到了杭州一所二本院校的數學系。因為對存在問題感興趣,加上他自己極度內向敏感的性格,圖書館成了他在大學裏的精神棲息地。

在大學之前,他根本不知哲學為何物,新世界的大門打開來,對哲學的專注淹沒了他,他不去上專業課、也不去參加考試,不在意績點,更別提任何社團活動。對外在世界規則的習慣性漠視,也許就是從這個時候開始的吧。

對於大多數出身於貧困農村的大學生來説,從大學主動退學,需要克服巨大的心理壓力。但當時的陳直,即使家裏有個陰晴不定的父親,還有個“把生活的意義建立在家庭和兒女身上的母親”,他還是義無反顧地離開了校園。

每一個記者都會問他,是否對當初這個決定感到後悔。

在公開的回答中,他並沒有直接承認過自己是否後悔,只是説:“假如我回到退學那個時刻,可能會做出不同的選擇,但以我當時的環境和狀態來看,也可能不會。”

我們只知道,31歲的陳直至少是嚮往再次回到大學中去的,蜷縮在底層社會,從一份勞累的短工到另一份更勞累的短工,自己的“不會來事”、他人的歧視、需要賺錢謀生的生存壓力和灰暗前景交織在一起,他所求不多,只是希望能有一份穩定一點、可以不耗費他那麼多時間的工作,這樣他可以專注在哲學上。

他説需要做工的日子,在工廠車間裏一站12個小時,會累到沒有時間和力氣去讀他要求自己必須讀的書,這讓他覺得痛苦。陳直的英文日記中,全是無力的崩潰和沮喪。所以他才會在豆瓣小組中主動發帖,想知道能否靠自己的譯稿、憑同等學力考取哲學的研究生。

陳直在豆瓣小組發佈的帖子

他説網友的跟帖和之後自己的瞭解,讓他明白了這個想法的不可能:“我理解的同等學力,和規則中的同等學力是兩碼事。”也有教授給他提供讀研的offer,但他沒有本科學歷,無法進入招考程序,老師只能建議他先去自考。

很多人通過評論和私信給他各種各樣的建議,但他不覺得那些建議中有他可走的路。他並不是完全不想嘗試,但嘗試在這個階段的生活中,限於主動找到他的一些機會,但他很難行動起來,為自己爭取些什麼。

他強調了不止一次,自己水平很差,即使是面對自己所痴迷的哲學,也始終擔着很多“害怕”,他覺得自己也不具備行動的力量。

“行動在你看來需要什麼力量?”

他條理清楚地列了三點:人際關係處理能力、專業能力、進行哲學思考所需要的領悟力和創造力。他自認自己是個“低能兒”。

陳直的論文提綱

有限的英文水平和難以理解的文本,會在閲讀過程中隨時隨地給他帶來挫敗感。做翻譯的初衷,也是因為他想寫論文,結果發現自己擬好題目,什麼也寫不出來,那種狀態讓自己顯得像一個“精神上的口吃者”。

“我看到這片星空很美,但是我上不去。”

2

壓抑作為生活的常態

佔據着他此刻人生主調的,依然是迷茫和焦慮。

有人説陳直對哲學的痴迷,不比酒鬼對酒精的沉迷更高級。但對哲學的熱忱只是讓他深陷無止境的拉扯和分裂中,酒鬼至少可得一夜安眠。

陳直自己是清楚的,從出身就被拋入的“底層生活”,充斥着暴力和情感綁架的家庭生活,是造成他今日之痛苦的根源,生活自帶的重力把他拉向哲學的同時,又殘酷地拒斥他。

陳直當然無法代表中國“農民工”羣體的精神面貌。“底層”是陳直自己會用到的表達,代表的只是他個人對自身處境的理解。

很多人惋惜,覺得陳直從大學退學,是他人生的轉折點。

我們見到陳直的時候,他處在失業狀態。

廈門的招工廣告

電子廠的工資,同樣的勞動量,短工要比老員工拿到稍微多一點的錢,所以他簽了三個月的合同。他和妻子彭歡在同一家廠裏,但分屬不同的車間。

陳直在廠裏,是維修機器的。工人進入車間,什麼都不能帶進去。機器出問題的時候需要他去修,但機器也不是時時壞,不忙的時候就只能放空熬時間。

工廠默認所有人都必須加班,如果想一天只工作8個小時,也可以,但只能領到1800元的最低基本工資,而且也沒有工廠會願意僱只工作8小時的工人。

吃飯時間會扣掉一個小時,小跑去食堂,快速在放置了隔板的餐桌上吃完自己的飯,再小跑回工位,是休息時間的常態。也有人不想被扣一個小時的工時,所以會餓着不吃飯。

做完三個月,陳直覺得自己太累了,整個人因為作息和無法讀書的焦慮,要崩潰了。他跟妻子提出,他想休息一段時間,她就讓他休息了。

做工的時候,一邊勞累賺錢,一邊因為無法研讀哲學而焦慮。

休息的時候,一邊繼續自己中斷的閲讀和翻譯,一邊因為沒錢而焦慮挫敗。

陳直和妻子住處的公共洗衣機(攝影 / 董可馨)

他的髮間有很多白頭髮,瞭解他的生活之後,可以省去這句“為什麼”。

然而,這並不是陳直生活的全部。

進入大學接觸到哲學,是一整個哲學世界的大門朝他打開的開始。但他捱過了很多時間,才走到這扇門外。

他憎惡自己的父親。從陳直記事起,他的父親就是一個混蛋。他説自己是在家庭暴力中長大的,有拳腳交加的肢體暴力,也有無緣無故的冷暴力,當然還有毀人不倦的言語暴力。

他更願意將那個所謂的父親稱作“那個男人”,在家裏也從來不會叫爸爸。他的父親和自己的父親之間,也是同樣的親子模式。似乎是因為早年結婚的時候,因為太窮拿不出來結婚的錢,所以陳直的爺爺對自己的兒子極盡羞辱。

毀滅式的代際關係頑固地“傳承”了下來。陳直不願回顧太多的往事,只提到自己高考出成績前,那個男人莫名其妙説“你不要妄想上什麼大學”。

陳直的生命,在初始的時候,好像就被設置了“全盤否定”模式。

他的情感體驗中有沒有“愛”?

31歲的陳直説,他已經不談“愛”了。

在他的認知中,他從大學輟學,又賺不到錢,給自己的媽媽造成了他無法撫平的痛苦。自己的母親是典型的農村婦女,安於窮困,嫁雞隨雞嫁狗隨狗,把生活的意義全部建立在家庭之上。而陳直本該用自己的“會讀書”給她帶去一些榮譽感,可他卻偏偏長成了“沒用處的孩子”。

《搖搖晃晃的人生》劇照

他知道,母親永遠無法理解自己的選擇,但這不妨礙她表達自己的失望。在家閒聊的時候,母親會勸他不要老是悶悶不樂,至少應該過得開心一點,她説“‘我’這樣的人生是很不值得的、沒有意義的”。

他説自己是隨便結了婚,結婚主要是為了不讓母親再增添更多的傷心和痛苦,他清楚這些年,她因為這個兒子所承受的惡意和嘲諷,已經太多了。

這些互相交織的苦痛,是和陳直的本名勾連在一起的一張大網,他被黏在網上,可是他不具備在網上自由行走的能力,或者説沒有人費心培養過他,至少告訴他,生活如網,你我這樣的普通人應該用盡全力,保證讓自己不掉下去。

來自外部世界的所有評價,他都照單全收,並且像動物回芻一樣,全部內化成了自我認知,當他説自己沒有力量、沒有本事、沒用、軟弱的時候,他都是真心的。

我從來沒有見過自我評價如此之低,低到別人想如何解釋自己都沒關係的程度。

他的妻子説,陳直在家中時常會焦慮地快步走來走去,有時候會莫名其妙問她:“我是不是對你不夠好,讓你跟着我吃苦受累,還要這麼辛苦地工作!”

痴迷於哲學的陳直,是在逃避他的境況嗎?

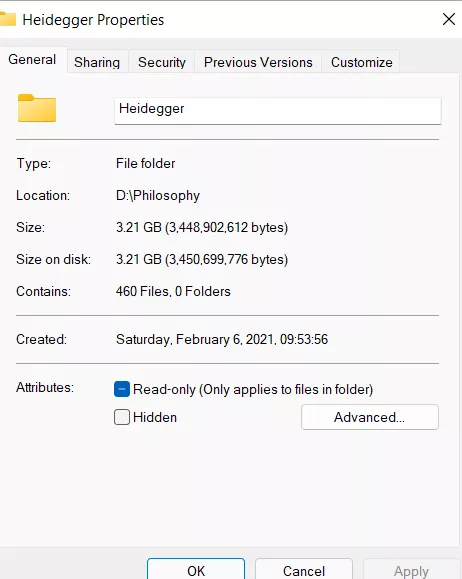

陳直電腦上的“Heidegger Properties”文件夾

他説他絕對不是,在一個“他人即地獄”的世界中,他所感受到的,全都是來自外力的否定和壓抑,作為一個資源匱乏的普通人,有幾個人能在全盤的否定和自我否定中找到生命本身的意義?

“主觀和客觀都規定了你要長成一頭會產奶的牛”,可是你偏偏長成了一頭犀牛,只聽説犀牛角很貴重,但普通人的生活好像用不到這份貴重。

陳直説,他走向哲學,是問題導向的,因為他想找到存在的意義,所以他繼續讀克爾凱郭爾論“本真性”,繼續找,但完全無法預料,這束光將把他帶向何方。

通過高度自覺地建構出“陳直”的存在,他試圖用此刻對“除了讀書之外的所有事情都很後悔”的陳直,用陳直的苦悶和掙扎,來否定自己十年前的選擇:從大學叛逆退學,之後又因為生活境遇觸底,淪為被別人看不起的、無用的、失敗的、不值得的“我”的選擇。

可是,一個人只靠內化他人對自己的全盤否定式評價、靠縱身躍入鼓勵從“內在性”出發追尋本真性存在的哲學汪洋,來看到“我”。

雖然有點殘忍,但卻很難由此來獲得“站出來”的力量。

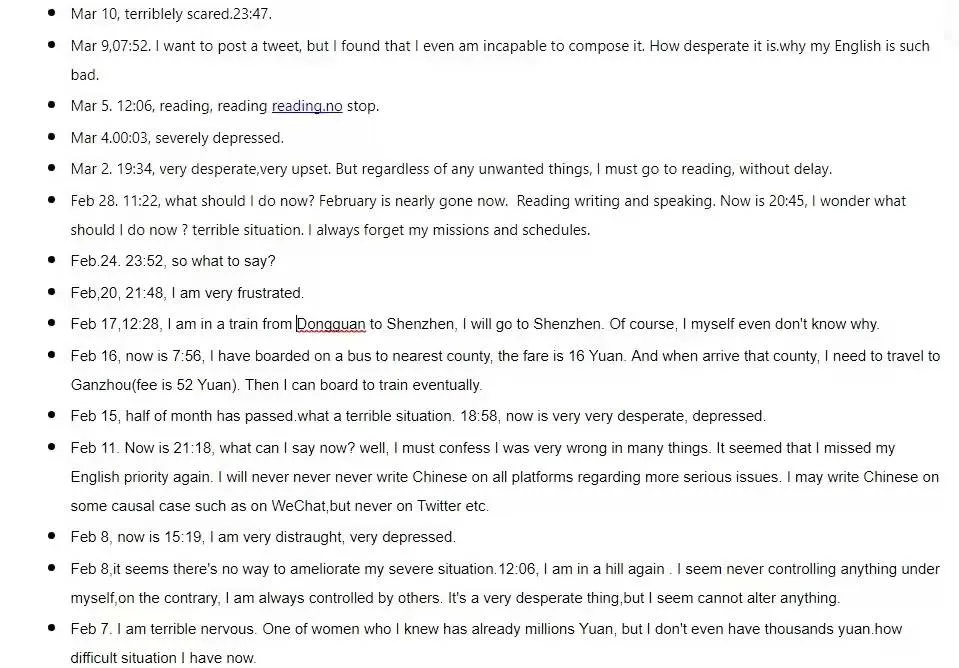

陳直的英文日記

在這樣的意義上,來自父母家庭的全盤否定和經年累月的自我壓抑,造就了陳直的“軟弱”(他的原話)。冷漠的恨、難以彌補的愧疚、雙重焦慮和無底線的自我否定,幾乎可以用來概括他所有的情感體驗。

所以,在他的講述中,他的婚姻生活,是一對適齡的男女“隨便結婚”。

“你愛你的妻子嗎?”

短暫的沉默後,他輕輕答道:“可能不愛吧,沒有那種東西”。

我追問:“那你手機上有存你們結婚當天舉行儀式的照片嗎?”

“沒有,真的沒有。”

同行的同事在結束採訪後,説他是一個完全不關注外部世界的人,婚姻生活也處在他的外部世界,而他本人,對所有的一切都興趣缺乏。

客觀實在的生活,對他來説是“次要的、不重要的”。

“在流水線上的工作會讓你覺得有‘異化感’嗎?”

他説或多或少會有一些,但那些屬於基本生存方式層面的問題,並不會影響到他對“內在性”的追求與感知。

此刻的他,沉迷於海德格爾和克爾凱郭爾的思想中,這種沉迷和十年前的不管不顧,區別在哪裏呢?

3

被低估的妻子

在一上午的相處和採訪中,除了對自己過往的講述,會涉及一些早年生活的細節之外,他大多數時間回答問題,傾向於用高度抽象化的詞句給出簡短的回應。

對哲學的熱忱和他的現實處境之間,豎着一堵冷漠的牆。

很難讓他完全拋開抽象的哲學術語,來直接表達自己。

“如果暫時拋開海德格爾,就只談陳直本人,你是如何理解存在的?”

“如果只是我自己的感受……對‘存在’意義的追問……可能……可以讓我超越平庸社會的價值規範和評價體系”。

具體指哪一類的評價體系?

他提到“把錢作為唯一的目的”和“希望自己的生物本能得到最大的滿足”,“這個社會把這樣的滿足稱為自由,但我認為這恰恰不是自由,對吧?”

韓炳哲在《精神政治學》中也討論了這個問題,現代社會對體驗和情緒的強調,無益於幫助主體擺脱自己的屈從性,相反,只會讓人在屈從的泥潭中越陷越深。

陳直並不熟悉韓炳哲,但這並不妨礙他對社會產生類似的觀察。這裏又放着另一個悖論,為了他安慰他母親而結的婚,由他母親操辦的結婚儀式,完全違揹他聲稱想去超越平庸社會的努力。

聽之任之,是他對待婚姻的態度,至少是他極力在表達的態度。

陳直和妻子在廈門的家

在那篇稿子中,他不記得婚禮的具體日期,也不清楚兒子具體的生日。這個生活細節冒犯到了很多讀者。

作為陳直的妻子,一見面,我們並沒有問相關的問題,但彭歡還是想做些解釋:自己的丈夫並不是網友想象的那樣。她舉了很多生活中的例子,懷孕的時候陳直對她的照顧,生產的時候他和阿婆等在醫院,給孩子哄睡、衝奶,如果看到她很累,會讓她把髒衣服放着,説他來洗。

她是一個非常開朗的女孩,笑着説其實自己也不記得具體是哪一天結的婚。不過兒子的生日,她記得,因為很痛,身體大概有自己的記憶。

我和同事都很好奇,陳直的失業狀態,會讓她很焦慮嗎?

“焦慮是肯定有的,這個月沒有來自他那一份的經濟來源,但孩子在老家的尿布和奶粉開銷一日也不能停,也會有壓力。”不過她的焦慮只限於此,她對丈夫的評價,要遠遠高於陳直對自己的評價。

她説這個人就是這樣的,讀書和休息對他來説很重要,那她就尊重他,他也尊重她在生活中的喜好,休息時間他看他的書,我戴着耳機刷我的抖音,互不打擾。而且他也不是耍賴的那種人,休息夠了,他就會自己去找工作,之前也是這樣的,休息半個月之後,自己待不住,就會重新開始工作。

那陳直得到的關注會不會影響到他們的生活?

彭歡説因為用的是化名,所以在現實生活中,她周圍的人沒人知道陳直的存在,她要求給她化名,除了隱私暴露可能會有無畏的閒言閒語之外,其他沒什麼影響,和我們見面,接受兩個小時的採訪,回去早點休息,明天正常7點起牀,吃過早餐去工作。

2021年11月27日,陳直家樓下的小巷子(攝影 / 董可馨)

她是一個非常具體可愛的人,一個對生活充滿着熱情和規劃的年輕女性,希望自己的兒子能平安長大,然後考個好大學,找一份自己喜歡的工作過一生。

我們送她回家的路上,問她在流水線上的工作日常會有什麼不愉快嗎?然後她就很熱鬧地講了起來,一人分飾三個角色,描繪了一出工廠裏兩個部門間的扯皮小劇場,最後的結尾是作為質檢員的她也不去和他們掰扯了,不會影響到她的KPI,沒必要把自己搞得很上火。

至於陳直,她唯一的期望是他可以把握住一些機會,留在外面找一份安穩一點的工作。在彭歡的規劃裏,到了孩子的入學年齡,她會回去江西照顧孩子,肯定沒有現在這樣的收入,丈夫有一份穩定的收入,至少可以免去她部分經濟上的壓力。

她不會太去想,她的包容對陳直來説有什麼意義,也不會太去想,別人會怎麼解讀她的包容。

在夜色中和彭歡道別後,她的體面和腳踏實地,好像才讓我和同事稍稍鬆了一口氣。陳直近乎愚蠢地,低估了這個相親認識的妻子在他生活中的重要性。在他的角度可以理解成屈從的婚姻,像一根結實的繩子一樣,保證了他不會被淹死在抽象的哲學術語中。

很多人,很多境遇要比陳直好得多的人,生活中卻不敢奢望這樣一份陪伴。

陳直所住的城中村(攝影 / 董可馨)

我所認為的“使命是人生的意義”

/

陳直

或許題目本身顯得較為“不合時宜”。因為在這個“後現代社會”,那些所謂的“宏大敍述”已經被解構,不再受歡迎。

人人平等,這也意味着,每個人的生活或者人生的意義,都沒有價值上的差異,一個著名數學家完成數學工作的意義不比純粹酒徒喝酒的意義更為重要,人們説,他們是從意義上平等的,沒有價值上的高下之分。

然而我總是不太能認同這種看法。在我看來,那些創造了現代所有一切(比如我們現在使用的電腦、互聯網等)工作的價值不能被“還原”為是與平庸社會中那些“工作”(比如洗盤子)一樣的東西。或許可以用海德格爾的話來説,這些開創了互聯網時代的工作是一種存在,通過創造這些高科技的原理與現實產品,我們人類社會的存在整體本身發生了根本性的變革。這是不能被還原為普通工作的。

這些被我稱之為“非平庸的工作”的創造性活動需要某種使命感(commitment)與激情(passion),使命感與激情之間有密切的關係,因為唯有真正的使命感才具有真正的激情,而唯有真正的激情才能夠讓使命感(而不是理想、夢想、情懷之類)真正地呈現出來。

當1400年前的玄奘法師做出了前往印度求學與“取經”的決定時,他已經做出了人生中最為重要的決斷,這包含使命與激情。因為玄奘法師前往印度並不如我們現代人出國留學那樣簡單,他在前往印度的過程中需要遭遇眾多會有生命危險的困境。玄奘法師非常清楚這些(因為在他之前已經不少人有過這樣的經歷),但是他為了自己的使命,為了尋找到真正的佛教精神或佛法(Dharma),為在中國的佛教追隨者提供更準確的佛教文本(佛經),從而讓這些佛教信徒受益。為了傳播真正的佛法,讓他那個時代的人以及未來時代的人(包括我們)能夠從真正的佛法中找到解脱痛苦的方法,玄奘法師決意哪怕只有一絲的成功希望,也願意付出一切。這就是需要對他自己的使命具有最為熱忱的投入。

對於玄奘法師來説,他的這些使命感就是他最為本真、最為本幾的人生意義。為了讓這種人生意義發生出來,他甘願冒一切的危險,甘願放棄一切在平均社會中認為最有價值的東西(比如財富、社會地位等等)。玄奘法師對於自己的使命(真正的使命感、精神的使命感,而不是虛假的“使命”,比如有人會説,“我的使命是要去滿足馬斯洛需求層次理論中的生理需求”,這種使命是不是真正的使命)的最為熱忱的行動在我看來是人生意義的最真正之處。

其實像玄奘法師這樣的人在歷史中有很多。在非佛教領域,人們所熟知的海瑞先生也是一位真正的本真的、本幾的人,他會為了實現“為生民立命”這個真正的使命而甘願冒一切危險,甘願付出一切代價,這在皇權時代中是需要具有最為強烈的使命感與最為熱忱的激情才能夠做到的。近代的譚嗣同,作為“戊戌六君子”之一,也找到並實現了自己的使命。他本來有逃亡機會,但是他説“各國變法,無不從流血而成,今中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌。有之,請自嗣同始!”因此他甘願自我犧牲。

這就是我所認為的“使命是人生的意義”的含義。當然我們作為“普通人”(這個“普通人”的自我設定或許本身就應該得到進一步思考),無需像玄奘、譚嗣同與海瑞那樣“慘烈”,但是我們或許也需要一些較為“私人”的精神使命,從而讓我們的人生生髮出真正的意義。