浙江疫情為什麼會在上虞“破防”_風聞

财经无忌-财经无忌官方账号-独特视角记录时代冷暖2021-12-16 10:25

文 | 陶魏斌

杭州和寧波鎮海兩地之間,上虞恰好處在中間,浙江本輪疫情的中心就在此地。

12月15日,這座疫情前存在感並不強的小城發佈公告,將城內5個區域升級為高風險地區。

截至昨日24時,自12月7日以來,紹興全市累計報告新冠確診病例184例、無症狀感染者1例,其中病例181例和無症狀感染者1例都在上虞區。

最新的數據是,到12月15日21點,紹興市新增確診病例41例,均為上虞區。

浙江省委和政府一把手主要領導均已親赴上虞督戰疫情。

同時,疫情一線指揮官也火速調整。最新消息顯示,紹興市副市長陶關鋒,已兼任上虞區委書記。53歲的陶關峯去年6月,剛從上虞區委書記任上調至紹興市副市長,此次屬於火線救火。

而今年8月,剛從紹興市另一縣級市諸暨市市長的位置上,調任上虞區委書記的“76後”胡華良已被解除指揮權。

**上虞的硬仗還在繼續。浙江省衞健委副主任夏時暢今天稱,“目前(上虞)需要隔離的人大概是在15000個左右”。**作為對比,他稱讚“本輪鎮海疫情中,政府部門採取防疫措施非常快、落實非常實、非常細,人民羣眾高度自覺。”

沒有對比就沒有傷害。顯然,在專家眼裏,上虞在疫情初期的表現並不“合格”。

那麼問題來了,作為紹興經濟的四小龍之一,全國百強區縣排名前列的上虞,在此前疫情來襲時,為何會輕易被破防?

上虞在哪裏?

即使是在紹興,上虞的存在感也並不強。

在外地人眼裏,紹興的代名詞是“魯迅”、“黃酒”,最多加一個“中國輕紡城”——很多人可能連四大美女之一西施的出生地,“諸暨”也沒有聽説過,甚至不知道其實也是屬於紹興市。

事實上,在紹興區域,上虞區、諸暨市、嵊州市、新昌縣、甚至原來的紹興縣(現改為柯橋區),在紹興都有點像“聯邦制”的感覺——各個區縣都有自己相對獨立的文化、語言、經濟發展路徑。

你很難想象,同在一個市,上虞人、諸暨人、嵊州人、新昌人還有柯橋人,如果坐在一起用當地話聊天,每個人都會覺得特別費勁——要知道紹興本身區域並不大,8000多平方公里,常住人口也才527萬多。

紹興大部分地區並不靠海,只有上虞有一部分區域在杭州灣,上虞人的母親河叫曹娥江,連通錢塘江,曹娥江是浙江省的第四大河,河的名字來源於東漢時期的一個孝順少女——由此也可見當地的歷史和文化取向。

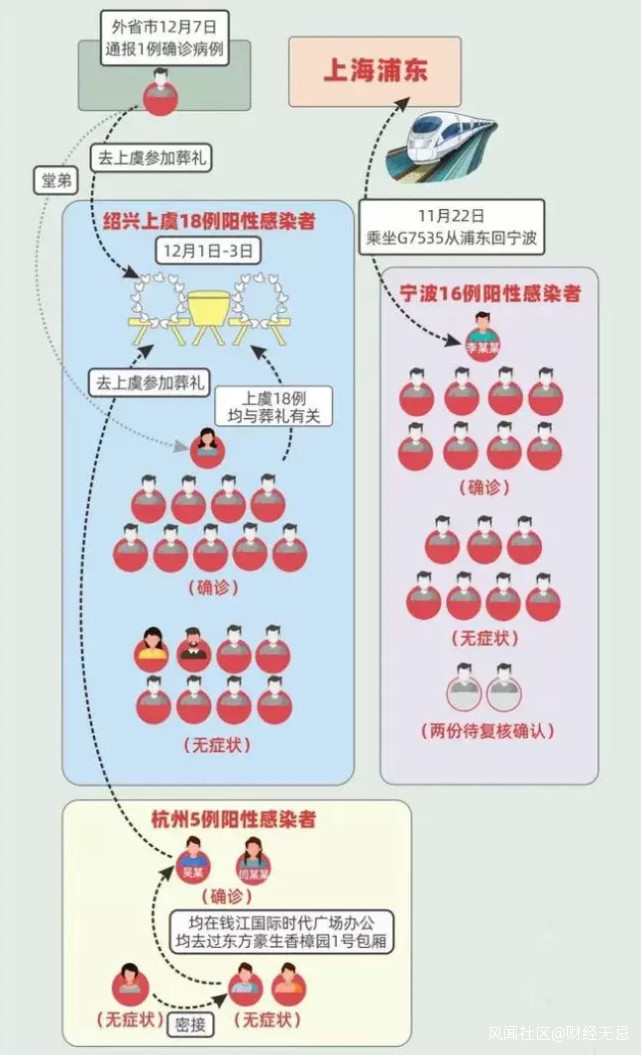

此前上虞疫情的“原點”,也正是來自當地一場“白事活動”,俗稱“豆腐飯”。來自上海、杭州的親友聚在一起,最終造成了疫情的擴散。

同是紹興人,對於上虞的認知,可能也只有“女兒紅”黃酒,夏天的蓋北葡萄,可能還比不上諸暨的珍珠、新昌大佛、嵊州炒年糕來得印象深刻。

毫不客氣地説,以普通市民的存在感來説,上虞對於紹興來説,是一個陌生的存在。

百強上虞的家底是什麼?

上虞的發展其實非常具有“紹興特色”——以輕工業和商貿帶動製造業發展。

改革開放前,上虞本質上屬農業大縣。統計年鑑記錄,在1978 年,整個上虞市的工業企業只有318 家,主要是紡織、輕工、食品、建材等行業,企業規模都很小,屬於“低、小、散”的狀態,工業增加值佔全縣生產總值的比重只有22.3%,遠遠低於全省38%的水平,更低於全國44.3%的水平。

但後來,歷史給了像上虞這樣的城市發展機會。

隨着改革開放特別是社會主義市場經濟體制的建立,就像中國東部其他的沿海城市一樣,“突飛猛進”成了上虞發展的形容詞——上虞只用了10年的時間完成了很多發達國家經歷了數十年乃至上百年的時間(日本50年以上,韓國60年以上,德國與加拿大約80年、意大利約100年)的工業化進程。

在2003年,上虞實現了人均生產總值從1000美元增長到3000美元的跨越,即由1994年的人均約993美元上升到2003年的人均2938美元。

如果説發達國家的工業化進程是水到渠成的話,那麼上虞的工業化進程卻是高度壓縮的。

2013年,上虞醫藥化工和輕工紡織兩大行業產值佔規上產值比重達44.5%,利税佔比達到49.3%,鄉鎮經濟仍以傘業、勞保用品、童裝等傳統塊狀為主,是勞動密集型產業。

同時,產業鏈條較短,並且多為加工製造,中間產品和低檔產品為主,附加值和利潤率較低。特別是傳統產業塊狀存在散而不優,企業多而不強。

當年在上虞企業界流傳着十把崧廈傘不如一把“天堂傘”,整個湯浦銅管企業不如諸暨“海亮”一家企業,整個的豐惠襪業不如義烏的“浪莎”、“夢娜”一個品牌的説法。

這並不是笑話。**上虞的崧廈被稱為“中國傘城”,年產各類成品傘6億把以上,全世界三分之一的雨傘都來自於這裏。**但你可能聽説過“天堂傘”、“蕉下”,但估計都不知道崧廈鎮,事實上“中國傘城”崧廈鎮,也並沒有誕生家喻户曉的全國知名的雨傘品牌。

這是紹興地區輕貿產業的發展模式帶來的尷尬時刻——就像諸暨的襪子產業,嵊州的領帶產業等等,有產品,有工廠,但沒有品牌。

加之化工、醫藥產業的特殊性,給上虞的節能降耗、安全生產工作帶來了極大壓力,2010年前後,超過家有生產、經營、使用、儲存化工產品的企業,給上虞的安全監管造成極大壓力。

顯然,“高投入、高消耗”甚至“高污染”,犧牲環境為代價來實現“高增長”的經濟發展模式並不能持續。

18家上市公司撐起三分之一收入

一份來自上虞區財政局局長杜永剛的報告,顯示了這個80幾萬城市的“為難”——而這也是中國類似上虞這樣的城市當下面臨的共同困境。

這份向上虞區人大常委會的報告透露,剛剛在去年GDP破千億的上虞,今年上半年已經實現財政總收入112.44億元,實現一般公共預算收入66.00億元。

其中二產,也就是我們常説的工業實現全口徑税收68.06億元,增長41.7%。18家上市企業(不含錦盛新材)實現全口徑税收30.37億元,增長71.6%,佔全口徑税收比重為30.3%。

也就是説,整個上虞區工業税收基本上一半來自18家上市公司,這18家上市公司的税收同時佔到全口徑的將近三分之一。

從目前的財務數據來看,上虞的上市公司多數處在200億以下的市值,去年營收過百億的僅有5家企業,淨利潤最高的是化工企業浙江龍盛。

和中國另一些地方政府一樣,財政收入相對單一的小城市,地方債務是一個繞不過去的坎——眼下即使是二線熱門城市,也面臨土地財政的挑戰,而像上虞更是很難依靠土地收入來持續投入建設。

根據上虞區財政局公開的報告顯示,上虞區2020年債務決算數為165.7億元,其中一般債務43億元,專項債務122.7億元。

而2020年,整個上虞區的財政總收入剛剛突破150億元,其中一般公共預算收入93.69億元。

至2020年底,地方政府債務限額為166.08億元,2021年根據債券到期情況,在一般公共預算中安排一般債務還本11.52億元,在政府性基金預算中安排專項債務還本12.74億元,還本資金通過申請地方政府置換債券再融資解決。

缺錢的情況下,想辦法搞到錢成了重要工作。

財政局的報告的總結為:****“要素爭取積極有為”。

今年上半年,上虞已爭取到各類上級資金53億元,其中,新增地方政府債券額度28億元,佔2021年度紹興全市比重28%,排名全市第一;再融資債券12.5億元;當年轉移支付資金12.1億元;體制結算財力補助0.4億元。

在報告的最後,這位財政局長向人大坦率地説:

上半年財政收入兩位數的高增長,既有經濟恢復性增長和工業生產者價格上漲因素,也有去年的低基數和年初税收餘糧因素,下半年要連續保持高增長壓力較大。從支出方面看,隱性債務化解、“1+9”政策兑現、“三保”支出等剛性支出持續增長。

“政府過緊日子、預算績效等機制仍有待進一步深化。”

同時,報告還提出了下半年的財政舉措,其中有一條是“堅持鐵心過緊日子,精準支持重大決策”。

通俗講,就是要求大家勒緊褲腰帶,錢要花到刀刃上。

報告裏,財政局還提出了一系列的具體措施,比如:

深化節約型機關建設,厲行節約辦一切事業。

更新行政事業單位資產配置標準,嚴格控制黨政機關辦公用房租賃修繕經費。

強化同類型項目的跨部門統籌整合,實現共建共享。

嚴格控制節會、展會等會議活動和一般性宣傳經費,確保“三公”經費、會議費、培訓費、辦公費、委託業務費等一般性支出壓減達到上級要求。

看上去每一條都有具體的指向,並且具有可操作性,顯然政府真的到了要過“緊日子”的時候了。

在疫情發生初期,不可否認地方一些主要領導的重視力度不夠,措施不夠果斷。同時,也是對小城上虞城市治理的一種考驗。

經濟發展和財政收入的雙重壓力,讓原本看上去井然有序的上虞,一下子失去了取捨和判斷的能力,所以疫情的破防也就成了某種必然。

2020年,上虞經濟屬於紹興地區率先“復甦”的區域之一,但明顯如何找到新的增長動能,或者能實現“高質量發展”卻還是一個未知數。

於是在這個時候,“75後”的主要領導到崗,“發展”無疑是破題的第一任務——事實上,疫情當前的猶豫或者説僥倖心理,就是來自於對發展道路的迷茫和信心的不足。

而此次上虞疫情,讓原本就遭遇下行壓力的地方經濟發展受到了嚴重的挑戰。

或許明年開年上虞的上市公司年報會告訴我們,在2021年的年末上虞經濟發生了什麼?