在香港,人們是怎麼被文言文洗腦成“港獨”的?_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2021-12-18 11:17

香港少年張慕童,15歲,港星袁詠儀和張智霖之子。日前在社交平台回應網民提問,你現在在中國嗎?他回答,我現在不在。但他的配圖卻是一張人在香港的照片,惹出一場“港獨”風暴,袁詠儀緊急在微博發文道歉,強調“我們一家愛國愛港”。

袁詠儀一家過去並沒有什麼錯誤言行,有一些聲音認為此事不該“上綱上線”,他們相信這次張慕童的這句話只是無心之失。

烏鴉也覺得這更可能是小孩子一句口誤罷了,但這卻是更大的問題,所謂的“無心之失”為何能從普通的香港少年口中脱口而出?

無須迴避,確實哪怕是一個愛國愛港的香港人,對於祖國內地都有着潛在的慣性區隔心態,而這種區隔心態,正是“港獨”思想過去數年禍亂香江的來源。

這種區隔心態是怎麼來的呢?

答案要從歷史中找尋。

1841年,英國非法割佔香港島。佔領初期,英國並沒有在香港建立正式的教育制度,只是鼓勵私人和教會辦學。

並不是英國人不想對教育進行干涉,實在是因為當時的港英政府既沒有人才也沒有資金,想給殖民當局官員按時發出工資都是個問題,而想要辦個官辦學校可真是半個老師都找不來。畢竟當時廣東的大部分中國人一不會説英語,二不願意給蠻夷幹活……

不過,毗鄰香港的澳門是葡萄牙人盤踞了幾百年的地方,教會辦學自有一套辦法。最早到港辦學的外國教育團體是馬禮遜教育協會。該會於1839年在澳門創立馬禮遜書塾,並於1842年11月把書塾遷至香港。

1841年至1858年間,先後來港辦學的西方宗教團體共有6間,分別為馬禮遜教育協會、美國浸信會、倫敦傳道會、美國公理會、英國聖公會和羅馬天主教會。

這些教會在港英政府的支持下興辦了香港殖民地時期最初的教育。

英國殖民者當然知道教育的重要性。畢竟,香港是一個完全由中國人組成的社會,港英政府十分希望通過教育改變中國人的思維方式,獲取本地華人社會的效忠,以便進行管理。

港英政府先抓住了教育的主導權。

1860年7月,教育委員會推行《理雅各教育革新計劃》,停辦城內所有的書館,並把全部的學生集中到中央書院。**中央書院(皇仁書院前身)**於1862年正式成立。該校校長在教育局的統籌下,還須負責視察監督港島各村落的書館。這兩項政策的推行,説明了殖民地政府相當重視教育行政,期望通過官辦學校加強對青少年的影響。

普及英語是那個年代港英教育的重中之重。

1858年,教育委員會鼓勵普及英語教學,目的為減少華人與英人溝通時不必要的誤會,以利於英國人管理華人。當時的英文書院全以英語為教學語言,採用英文課本;中文書院須把英語列為必修科。

港督軒尼詩於1877年就任時就明確指出了英語教學的重要性:“基於政治和商業上的需要,所有政府學校必須實施英語教學。”

港英政府大力推廣英文教育,增辦初中官立英文中學,提供升學機會給區域小學畢業生,稱為官立英文書院,在1865年至1891年內開辦了六間官立英文書院於西營盤、油麻地、灣仔、赤柱、黃泥涌、筲箕灣,1879年成立官立西營盤書院。

面對英國人逐步在教育領域上下其手,當時的九龍巡檢司許文深為提倡鄉學,在九龍寨城開辦龍津義學。但隨着九龍乃至新界的陷落,這種抵抗也就消失了。

英國人自然對當時香港各村落的中文私塾防範甚嚴,抬升英文學校打擊中文學校也是當時港英教育主要目的。這也是英語教學支配香港社會教育達150多年之久的原因之一。

**另一方面,此時崛起的初代華人社會精英買辦也意識到了學習英語的重要性。**能更好地使用統治者的語言,可以幫助他們在殖民地社會獲得更大的權力。這些買辦送孩子上英國學校的熱情也更高了。

英國人存的念頭無外乎要通過語言教育,逐步改變中國人的效忠對象,最好騰籠換鳥,讓本地的中國人都開始説英語……

在這種念頭的驅使下,**1896年,香港的英文書院已達到101間。**但是,英國人慢慢發現,問題好像沒有這麼簡單。

**第一,香港的中國人佔比例實在是太高了。**除了殖民地政府的高級官員以及駐軍以外,社會人口的97%都是中國人,想要改變所有人的母語,簡直太難了。

**第二,香港並不是孤立於內地存在的,有大量人口流入。**當時香港人口增長迅速,大部分都是廣東人南下,港人也以珠三角人自居,稱廣州為省府。新來的移民不可能説英語,所以哪怕英國人成功把所有學生的母語都變成英語也沒用,因為新的中文人口可是源源不斷湧入。

而且,香港在英國人心裏的定位畢竟是一個商業港口,它需要與內地建立緊密的商業聯繫,如果這裏所有人都不會説中國話,那英國人可真要哭了……

港英需要進行調整。這個調整,簡單説,就是用“傳統文化”搞內地和香港的區隔。

香港新界屯門有一座青山,這山的名字就叫青山……別看名字沒什麼特別,但山中堪稱大有乾坤。山本身就號稱“香港三尖”,而鎮山之寶正是赫赫有名的青山禪院。

香港開埠不到200年,這座禪院卻創建於1500年前的東晉末年,原名“杯渡寺”,與八鄉凌雲寺及元朗靈渡寺合稱香港“三大古剎”。相傳,南北朝時杯渡禪師途徑青山時曾在此弘法,這便是杯渡寺的來源。據説七世紀時,達摩祖師也曾住過杯渡寺。這排面可是不小了。

青山禪院在現代香港流行文化裏也有一席之地,**李小龍的電影《龍爭虎鬥》**曾在此取景。如今全世界的李小龍迷還有不少來青山禪院“朝聖”。

這麼一座名山名寺,禪院裏有一座牌樓上寫着“香海名山”四個大字,想必題字者應是一位國學涵養深厚的文化界人物吧。

令人意外的是,這麼有格調的一幅字,作者竟然是一位老幹部,而且,還是一名外國老幹部……

外國人寫書法只要不是**“一二三”**這種級別的,一般中國人都會覺得很驚奇,如此能登大雅之堂的作品恐怕要人驚掉下巴了。

這位外國老幹是誰呢?正是前香港總督金文泰。

金文泰1875年9月1日生於英屬印度北方邦坎普爾一個殖民官僚家庭,是家中長子,其父親孟塔古·克萊門蒂上校在當地任職軍法署署長,金文泰的舅父兼教父史密士爵士是殖民地官員,曾於1887年至1893年擔任海峽殖民地總督。

雖然金文泰生於印度,但他自幼在英國長大,早年受教於倫敦聖保羅公學,1895年升讀牛津大學莫德林學院。

在牛津大學,金文泰顯示了自己出眾的語言天賦和文學鑑賞能力,他在牛津修讀古典學,曾取得博登梵文獎學金,而且還差一點獲得蓋斯福德希臘散文獎。

像這樣在學業上極有成就,大部分人都會選擇從事學術工作。但金文泰卻參加了公務員考試,並且在筆試中名列全國第四。

這個成績放在大清也是二甲第一名的成績,想要進翰林院當庶吉士完全沒有問題,換到英國估計直接可以進重要部門當秘書官。但是金文泰卻出人意料地選擇來到香港任職。

**金文泰在1899年獲香港政府聘任後,便去到廣州學習廣東話。**但老金不太走運,當時正逢義和團運動,雖然東南互保,但時任兩廣總督李鴻章也不可能繼續在廣州為英國殖民地官員提供培訓。於是金文泰被迫返港。

不過語言天賦出色的金文泰在很短的時間內還是學好了廣東話,且在1900年12月通過廣東話考試,創下公務員最短時間內通過考試的紀錄。他後來於1902年還擔任廣東話考官,而憑藉他的語言天分,更於1906年進一步通過了北京話考試。

金文泰的中文水平到什麼程度呢。他不止對中國傳統經典進行了系統的閲讀,同時也喜歡粵地的戲劇歌謠。金文泰所翻譯廣東話情歌(Cantonese Love Songs)由牛津大學出版社出版,還作了導賞性的前言,足以讓英國讀者領略粵謳的情調。

泰戈爾對金文泰的學術修養讚不絕口,曾稱他為“我在東方遇到過最有修養的歐洲人”。

1925年,省港大罷工爆發,香港社會矛盾急劇激化,時任港督司徒拔對工人拒不讓步,港英政府幾乎到了被推翻的邊緣。

倫敦方面認為金文泰熟知中國文化,委任他為第17任香港總督,以設法緩和局勢。

按理説這麼一位地地道道的中國通,對中國文化研究很深,他是不是有可能利用他對中國文化的瞭解,搞出些不一樣的東西呢?

他確實是搞了,他搞出了港英殖民時代教育史上最陰損的操作,流毒無窮。

金文泰堪稱香港與內地區隔的創始人,某種程度上,他甚至可以算是“港獨文化”的教父……

當時,內地文化領域正在進行新文化運動,高舉“民主”“科學”的大旗,對傳統文化中的糟粕進行批判。而**政治上轟轟烈烈的大革命更是如火如荼,**這兩股新風吹得殖民當局搖搖欲墜,省港大罷工便是明證。

可以説,自從晚清以來,香港的華人社會的華人已漸漸具有民族主義意識,對殖民地香港沒有歸屬感,港英政府的執政更是毫無認受性和合法性。

面對這種局面,作為中國傳統文化通的金文泰,撿起了經史子集這套武器,推行保守的文化政策來區隔香港與內地,方法是與華人富商買辦合作,獎勵華民保存“國粹”與古文,維護傳統儒家舊道德,強調社會尊卑秩序。

1927年,金文泰倡議香港大學成立中文學院,金文泰的文學老師——前清翰林賴際熙領頭,前清太史區大典主教。一羣舊文化人紛紛來到中文學院教授經典,並獲富商鄧志昂和馮平山捐款建院和中文圖書館。

金文泰還大力鼓勵傳統文化教學“下鄉”,紛紛恢復私塾中的八股文教育,並且力邀在港的前清遺老出山,在民間授課,講儒家經典。

賴際熙和區大典都是光緒二十九年的進士,他們的教育方式可想而知。按照賴、區兩氏的設計,課程分為經學、史學、哲學、文詞、翻譯五部分。

賴際熙

每部分又細分甲乙。如經學甲類為普通類,有四書、孝經、書經、詩經、周禮、禮記、春秋幾門課程。經學乙類為專選類,有易經、書經、詩經,春秋三傳及國語、三禮。又如哲學,甲類為子學,如老子、莊子、墨子、荀子、孫子、管子、韓非子、申子、楊子四門任選。乙類則為理學,如宋儒學案、元儒學案、明儒學案,文辭的課程則分為文字源流、文學史、詞章、公牘。

可以説,“傳統經典”無一不包,就是堅決不教白話文!

比這二位資格更老的是光緒十八年探花陳伯陶,老爺子辛亥革命時倉皇逃離老家東莞,來到香港紅磡避難。來港後不剪辮,不易服,以前清遺老面目示人;又自號“九龍真逸”,決心以隱逸度其餘生。

更可笑的是,1922年溥儀“大婚”,陳伯陶還攜一萬元鉅款入京祝賀,以盡為臣之禮。

這樣的老傢伙金文泰當然也得利用,而陳伯陶也很開心能為港督所用,經常出山講學。

上文提到的那個青山禪院“香海名山”牌樓落成,陳伯陶還送了個對聯,其聯雲“遵海而來杯渡情依中國土,高山仰止韓公名重異邦人”,這馬屁拍的,他老人家還真不覺得牙磣……

由陳伯陶領頭,這羣遺老在港島堅尼道租下一間大屋,前半藏書,後半講學,教的也全是國學舊經。這幫人閒暇一起唱和,詩詞中總有些“黃屋匡扶事已非,遺黎空自淚沾衣”“野史遺民淚,春風望帝魂;宋台翹首處,朱鳥怨黃昏”之類的故國哀嘆,讓人哭笑不得。

**新界的士紳們也對金文泰的教育改革十分歡迎。**1926年9月1日,新界鄉紳公開為港督賀壽。這羣土豪劣紳除了在大埔舉行盛大壽宴外,鄉議局又特意呈上《金制軍五一賀壽序文》(港英殖民地政府首腦被稱為“總督”,而明清兩代對總督尊稱為“制軍”),嘴臉之醜惡,令人咋舌。

一羣牛鬼蛇神在金文泰的指揮棒下搞所謂“傳統文化教育”,替殖民政府壓制民族民主思想,為殖民者的統治秩序服務,當然讓內地的進步知識分子看不過眼。

1934年赴港的作家友生一語道破玄機:“英人之經營殖民地者,多為保守黨人,凡事拘守舊章,執行成法,立異趨奇之主張,或革命維新之學説,皆所厭惡……**前清之遺老遺少……在國內已成落伍,到香港走其紅運,大現神通……**彼輩之為教也,言必堯舜,書必讀經史,文必尚八股,蓋中英兩舊勢力相結合,牢不可破,一則易於統治,一則易於樂業也。”

一則易於統治,一則易於樂業,這話屬實一針見血。

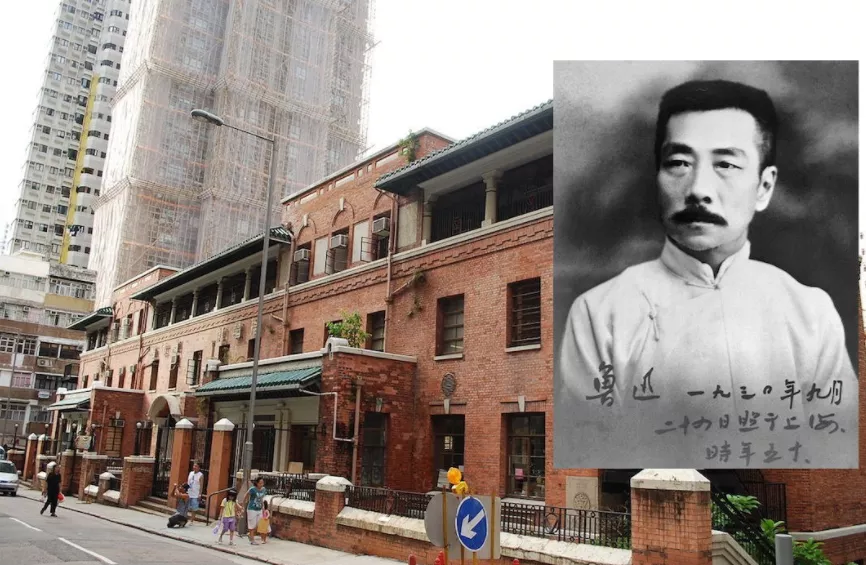

魯迅先生也曾大力批判英國殖民者以“中國國粹”來麻醉中國人,達到管治的目的。

1927年,先生受邀去香港演講,港府如臨大敵,警察全部出動,生怕出一點風險。魯迅先生眼裏可容不得沙子,他在演講“老調子已經唱完”中説:“聽説又很有別國人在尊重中國的舊文化了,那裏是真在尊重呢,不過是利用!”

魯迅先生還説:“(舊)中國的文化,都是侍奉主子的文化,是用很多的人的痛苦換來的。無論中國人,外國人,凡是稱讚中國文化的,都只是以主子自居的一部份……保存舊文化,是要中國人永遠做侍奉主子的材料,苦下去,苦下去。”

説穿了,金文泰的手段,就是為了統治的穩定,透過“去國族化”,避免香港居民認同中國,以鞏固殖民政權。只不過他的手段異常高明,他並不是教香港人説“你不是一箇中國人”,而是教他們“你是一個(比內地其他人)更好的中國人”,你學習的文言文比內地新文化運動倡導的白話文更加高雅,更加有“中國味”。

而且,港英政府的傳統文化教育,完全不碰“國恥”這個觀念,而“國恥”恰恰是現代中國民族主義最核心的情緒元素,無論是共產黨和國民黨都以它為號召和柱石。避談國恥,不只是為了迴避港英殖民由來的尷尬,更是為了讓學子免疫於民族主義的魔力。

這樣,就成功把香港人從“中國人”這個概念中區隔了出來。

日後的港督葛量洪為了應對社會主義新中國的強勢文化地位,在文教領域依舊拾起金文泰的武器。

1952年,葛量洪成立“中文學科委員會”(Chinese Studies Committee) ,成員包括教育司署官員及數名教育界的重要人物。

雖然該委員會某種程度上逆轉了先前金文泰鼓勵的文言文政策,支持在小學低年級儘量教授白話文,認為白話文也有助“反共”文宣,但仍堅持高年級的中文教學以文言文為主,這意味委員會“仍然認為古文是較優越且高級的中文”;委員會也反對教授簡體字。

客觀效果上,也達到了將香港的中文科從強調白話文與簡體字的內地中文教學中區隔出來,打造了一種“教學身份認同”,進而強化香港與內地的區隔。

該委員會對教授中國傳統文化的定義非常清晰,“清朝之前,中國的弱點是自大。然而滿清統治結束以來,中國則承受一種自卑的複雜情緒,傾向模仿他人而忘了自身的長處與優點。因此,我們向新一代華人講授中國歷史的目的是要他們重新認識中國文化的優點;重建自信與自尊,以去除自卑的複雜情緒”。

這也與金文泰一樣,完全避開了“百年國恥”的概念,實際上仍然是在搞“去國族化”,並且通過傳統文化樹立香港人的“文化優越感”。

這種招數直到近幾年,仍然主導着“港獨分子”的文化宣傳策略。“港獨急先鋒”政團“熱血公民”曾在自家網媒上公然宣稱“重設文言範文,恢復華夏文化道統”。文中更明言:“香港才是華夏文化最出類拔萃的繼承者,學習文言賦予香港人對於自身文化的自信,以及身份認同上的自豪感。”

這真是把金文泰想説而沒有明説的話説了出來,徹底達到了金文泰區隔香港與內地的目的,堪稱是**用傳統文化搞“港獨”**了……

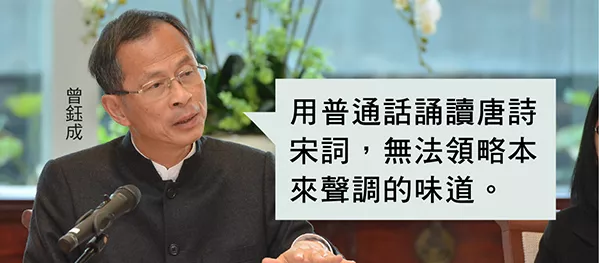

而且,如同文章開頭的張慕童一樣,很多人都會被這種區隔心態影響。愛國愛港建制派大佬、民建聯創黨主席、前立法會主席、曾參與六七運動的曾鈺成,是香港社會廣受尊敬的愛國人士,但在他退休後接受的一次專訪中談到過“簡繁之爭”,曾主席脱口而出:“只懂簡體字而不懂繁體字的,恐怕稱不上有十足的讀寫能力的中國人。”

這種“去國族化教學身份認同”下的區隔,真是非常可怕……

如今的香港,雖然已經不存在政治上製造兩地區隔的可能,但在文化教育和社會心態上,與內地仍然存在着嚴重的區隔。想來也並不奇怪,畢竟金文泰這老傢伙搞的損招也存續了差不多一百年了,歷史餘毒那是得一點一點由表及裏地刮除……

參考資料:

試析香港國家認同的困境——從被言説的“他者”到“偽主體”

鄺健銘:地緣政治下的香港古文教育

王淑儀:香港語文教育政策的轉變——一個國家理論觀點的分析

《文匯報》:青山寺外“香海名山” 一個個被埋沒的香港故事