實體被“股東價值最大化”裹挾, 中國會重蹈美國覆轍嗎? | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-12-19 23:38

✪ 孫喜

✪ 孫喜

首都經濟貿易大學

【導讀】有效抑制經濟“脱實向虛”,推動金融資本服務於實體經濟發展和產業轉型升級,是我國產業政策的重點和難點。但這種“脱虛向實”在企業層面究竟是如何發生的?

本文以通用電氣(GE)為例,考察了工業企業金融化對系統集成商投資和學習能力的具體影響。作者指出,20世紀70年代以來,美國經濟政策的金融化,導致公司治理與盈餘分配結構的金融化,工業企業的價值觀因而從長期發展轉向“股東價值最大化”。在這一制度誘拐下,GE放棄“盈餘加投資”、啓動“縮編加分紅”,併為此不斷壓縮高難度高技術業務,轉向週期短、來錢快的金融業務,由此造成投資方向和業務結構的偏離,導致嚴重的工業能力退化。金融業務雖帶來短期利潤猛增,但也高度風險敏感,金融危機後,金融業務蜕變為抽取工業利潤的拖累,成為GE“再工業化”的剝離對象。

作者指出,反思上述過程的意義在於:第一,對新一輪國企改革具有參考價值。國家作為出資人,要充當“有耐心的資本”,降低對投資回報和財税收入的預期,適當改變目前的風險偏好和投資限制;第二,對產業結構調整而言,好的工業產品是工業企業開展服務、實現系統集成的基礎,沒有工業基礎的服務業是不牢固的;第三,這關係到中國在未來國際競爭中的地位。當美國企業為分紅與回購透支的時候,是政府研發支持使美國工業避免被徹底掏空的厄運。但美國政府的錢卻是發債借來的。換言之,美國孵化新興產業的過程中,創新收益與風險和最終金融風險之間,存在錯配。而作為數萬億美國國債的債主,中國是這個錯配中的關鍵角色。因此,跳出這一錯配,使中國的資本存量服務於本土能力發展而非美國產業孵化,同樣是決定中國工業競爭力的關鍵。

**本文原載《科研管理》2017年第12期,原題為《制度誘拐、金融拖累與能力退化:以通用電氣(GE)為例》,**僅代表作者觀點,供諸君思考。

制度誘拐、金融拖累與能力退化:以通用電氣(GE)為例

▍引言

三十年來,金融活動的迅速擴張使有關經濟與企業金融化的研究漸成氣候。尤其是在08年金融危機之後,這一主題的研究在一個基本問題上達成了共識:無論是經濟結構金融化、還是企業金融化,都會帶來嚴重的負面影響,既會危害經濟系統的效率和穩定性、也會踐踏社會公平,甚至導致“無止境的系統性混亂”。就此而言,“再工業化”是對三十年金融擴張的必要糾偏。

但我們對微觀的金融化過程仍然所知甚少。其中的核心問題是:伴隨着工業組織形式的演進,工業企業金融化的原因(塑造力量)和結果(對工業活動的影響)分別是什麼。其中,組織形式演進的核心,是錢德勒式的、採取M型(多事業部制)結構的縱向一體化企業向系統集成商的轉變。這種轉變曾被簡單視作“縱向脱鈎”、甚至“消逝的手”。但後來的實踐證明:“脱鈎”及其導致的部件業務外包,是西方工業應對產品技術複雜化、開發成本上漲的一種策略。但關鍵的系統集成與開發知識並未隨之碎片化與散佈化。相反,“作為一種能力,系統集成商和系統集成活動代表着此前錢德勒式組織中‘看得見的手’,用於協調斯密式的供應商之間多元而複雜的學習軌道”;甚至“必須掌握額外的集成性知識”;“維持在探索性活動及應用研究領域的能力,從而有條件去監督和整合外部知識和生產投入”。這意味着系統集成只是讓一體化企業那隻“看得見的手”變成了“看得見的腦”,甚至由於把越來越多的模塊部件“重新放到一起”日益困難,對系統集成商投資和學習能力的要求、關鍵技術(尤其是產品集成知識)的要求反而提高了。

換言之,**當我們討論工業企業金融化的時候,一個重要議題就是考察:金融化到底是促進了、還是約束了系統集成商的投資和學習能力?**本文嘗試以通用電氣(GE)為例對此做出初步回答。之所以選擇GE,是因為它同時具備以下特徵:(1)工業領域百年老店,過去30年成為多個領域的系統集成商,也放棄了多個領域的類似機遇;(2)以“產融結合”之名開展金融化,一度成為時代標杆;(3)面對“再工業化”的產業機遇,以迴歸工業、“去金融化”為核心展開一系列組織變革。2015年4月,GE宣佈用兩年時間剝離其金融部門GECC(GE Capital Corporation)在貸款租賃、房地產等領域近2000億美元的業務,只保留與其航空/能源/醫療產品相關的金融服務。計劃宣佈之日,GE股價創六年新高。

本文結論與GE的上述特徵直接相關:作為一個老牌工業企業,GE的金融化是在宏觀金融化制度的引導下完成的。具體而言,“股東價值最大化”意識形態及其導致的分紅與回購壓力塑造了工業企業的金融化戰略。 我們在此借用周長輝對制度真空“誘拐”企業行為的討論,將金融化制度塑造工業企業行為的過程稱為“制度誘拐”。但制度誘拐下的企業金融化並非金融業務單方面發展:**金融擴張同工業萎縮同步展開,並最終導致GE的工業能力退化,這集中反映為系統集成和產品創新方面的結構性障礙。**08年金融危機暴露並加劇了金融業務。在這裏我們需要區分企業多元化轉型中的“相關金融化”與“非相關金融化”,其中前者是與企業現有工業活動掛鈎的金融服務(如各類融資服務),而後者與其工業能力無關,並因此更顯著地受制於宏觀環境。我們認為,這個區分是理解“產融結合”的基本標準、乃至操作底線。對於在“非相關金融化”領域過度金融化、而越過“產融結合”邊界的GE而言,非相關金融業務的脆弱性及其對工業利潤的侵蝕嚴重影響企業的長期投資能力,這使其成為GE應對新時期產業挑戰的“包袱”,我們稱之為“金融拖累”。為了重啓能力建設,GE必須剝離這些超出系統集成範圍的、高風險的非相關金融業務。

為了説明這一道理,本文將首先介紹“股東價值最大化”公司治理意識形態的歷史脈絡:這種制度變遷構成了GE這種系統集成商金融化轉向、工業能力退化的歷史背景。第二部分基於史料和GE的年報,分析其在制度誘拐下的戰略、業務與結構演變:投資要求漸長與投資能力萎縮之間的矛盾,使縱向一體化企業逐漸退出了大批高技術工業,轉而投身於金融業務帶來的快錢,直至非相關金融業務過度擴張、最終在危機中變成“金融拖累”。文章最後討論了“再工業化”等政策議題。

▍股東價值最大化:由來與危害

我們首先介紹“股東價值最大化”公司治理意識形態的由來,並在此基礎上分析其危害。

1. 從管理資本主義向投資商資本主義的歷史嬗變:股東價值最大化的由來

美國工業從管理資本主義向投資商資本主義的轉變始於1970年代:其間歷經工業企業金融業務與金融性開支(分紅和回購)暴漲,企業核心價值觀也從價值創造轉變為食利和“錢生錢”。

這一蜕變源於M型組織的天然缺陷:總部負責戰略、事業部負責運營的結構容易導致發展走向與能力基礎的分離,這使美國大型企業在非相關多元化併購道路上越走越遠、甚至成為主打併購選項。 可以説,通過併購增強市場力量和過度多元化,是美國企業登頂國際工業霸主過程的兩面。

但日本的挑戰使美國企業的過度多元化走到盡頭,剝離和精簡成為必要的補救措施。**為解決擴張導致的債務問題,出現了高風險的垃圾債券,金融管制也相應放寬。**至1982年頒佈《佳恩-聖·傑曼儲蓄機構法》,機構投資者投資股票和各種高風險證券的閘門被徹底打開。此後,垃圾債券發行量一路攀升,年發行規模從1978年的約15億美元急劇上漲到1998年的1500億美元。

規制解除使共同基金和商業銀行等各類機構投資者在股票市場上地位日隆 :1945-1965年,機構投資者的股比從7%上升到16%,但這一數字在1997年躥升至57.3%,大型工業企業更是備受機構投資者青睞。公司治理因此發生深刻變化,企業從所有權與經營權“兩權分離”變成“三權分離”:資本所有權、資本經營權/企業所有權和企業經營權分別為私人投資者、機構投資者和職業經理人所掌握。股權集中更賦予機構投資者空前的影響力。 相較於散户,他們可以採用更具殺傷力的手段來應對業績下滑:以替換管理層或拋售股份為砝碼、迫使管理層改善業績。一個強大的外部經理人市場和公司接管市場逐漸形成。

而與投資正常股票相比,機構投資者更要在短期內證明投資垃圾債券的正確性。這就要求企業儘快展現潛力,因此“機構投資者的時鐘比(職業經理人的)走的快”。更重要的是:他們還要確保私人投資者的收益,這使他們有強烈的動機迫使公司加大分紅力度。此時,經理人只能屈從於“股東價值最大化”:只要有助於企業賬面業績及其在資本市場的表現,公開市場回購、裁員和剝離業務都在所不惜。這使美國工業企業的價值觀從長期發展轉向股東優先,企業行為和資源分配導向也從“以利潤留成為基礎的投資”變成了“吐出自由現金流”,“盈餘加投資”被“縮編加分紅”取代。

2. 股東價值最大化對創新型企業的威脅

在O’Sullivan與Lazonick的共同努力下,創新型企業理論贏得了創新學界的認可。這一理論將學習和能力建設視為創新的根本,而學習過程的不確定性、累積性和集體性,決定了創新型企業的結構性特徵:(1)由不確定性決定的戰略控制:以必要的管理控制措施確保創新投入和資源配置;(2)由集體性導致的組織整合:整合各職能、各層級的人員以保證多技能投入;和(3)由累積性導致的財務承諾:以“有耐心的資本”支持學習與創新,直至獲得經濟回報。上述三方面環環相扣方能啓動學習過程,企業才能以低成本、高質量的產品與服務改變技術與市場條件、獲得優勢。

如前所述,“股東價值最大化”意識形態嚴重限制了職業經理人的經營權,這從根本上瓦解了創新型企業的戰略控制。系統集成商對外包業務的依賴,則對組織整合提出了跨文化情境的要求。與此同時,“股東優先”及其對利潤擴張的追求導致了大規模持續裁員:在美國企業盈利水平屢創新高的背景下,80年代消滅了近200萬藍領崗位,90年代則有數百萬白領失業。這種犧牲員工利益、追求利潤和分紅的做法,摧毀了傳統的員工與企業共發展的理念,“組織整合”蕩然無存。

“股東價值最大化”對財務承諾的打擊更嚴重 。早在其興起之際,學界就擔心這種價值觀傷害美國的工業投資能力。Porter在討論“國家投資系統”概念時,就關注到美國企業無形資產投資不足和對成熟項目過度投資的傾向。Prahalad也批評“股東優先”是“危機驅動”的應激性反應,卻無益於能力建設以預防危機發生,並直言由此導致的短期化行為會誤導企業把優質資產當作“肥肉”剝離出去。而分紅和回購壓力也的確抑制了經理人為創新活動長期投資的動力和勇氣:與利潤漲勢相悖,美國工業企業研發支出在1992~1994、2000~2004出現兩輪連續下滑,重大創新項目佔比從20.4%下降到11.5%,重大創新產品大幅減少。Christensen等則以折現現金流、沉沒成本和每股收益率為例,討論了服務於股東價值的財務工具對企業創新投資的影響,甚至直言對這些財務工具的濫用是“創新殺手”。

與工業創新投資萎縮同時發生的,是金融部門(包括非金融企業的金融業務)的迅速擴張 :這是由機構投資者對短期收益的追逐決定的。然而,金融業務和金融工程的泛化“掩蓋了人們愈來愈傾向於低估風險或者有意忽略風險的事實”,證券化業務和軟約束貸款超發最終導致了金融部門的系統性風險。由此來看,由機構投資者推動的“股東價值最大化”意識形態對08年金融危機難辭其咎。

短期利益誘拐和美國霸權的鞏固,使“股東價值最大化”意識形態擴散全球,也一定程度上影響了非盎格魯-撒克遜國家的企業理念。 越來越多的學者開始關注金融資本主義對國家創新能力的影響。Lundvall等明確指出,金融資本不受約束、短期化的特徵同學習型經濟長期培養動態能力的要求尖鋭對立,這是知識經濟的根本矛盾。Soete更是將過度金融創新稱為“毀滅性創造”。

▍GE案例:被“股東價值最大化”意識形態重塑的系統集成商

這一節考察在投資要求提升與投資能力下降的矛盾之下、過去三十多年GE的戰略、組織和產品線演變。首先需要交代下GE的歷史:自1892年愛迪生電氣公司與湯姆遜·休斯頓電氣公司合併為GE之後,以查爾斯·科芬為代表的職業經理人整合了此前分裂的生產系統和銷售渠道,在電燈、發電機、電動機、X射線管等產品線基礎上建立M型組織,並在1900年設立研發實驗室。得益於初期的業務範圍和持續投資,GE先後進入化工、蒸汽輪機和航空發動機、無線電、柴油電動機車、白色家電、甚至計算機等相關行業。可以説,韋爾奇之前的90年,GE代表美國工業走向全球巔峯。

1. 制度誘拐的三十年:“縮編加分紅”

1981年,傑克·韋爾奇接任GE的CEO。此前的1980年,GE營收達到創紀錄的250億美元,淨利潤破15億美元,工作崗位總計402000個,其中有285000個在美國本土,是美國第四大僱主。上任伊始,韋爾奇提出著名的“數一數二”原則,即對不能名列行業前兩名的業務“調整、出售或關閉”。雖然爭當行業領頭羊是GE的長期戰略使命,但韋爾奇第一次高調突出了市場佔有率和利潤指標。

在利潤目標推動下,“裁員”變得順理成章:韋爾奇到任兩年,GE減少工作崗位72000個;截至1988年底,GE經縮減、裁員和機構扁平化共壓縮59290個帶薪職位和64160個時薪職位;經剝離壓縮122700個職位。1989年,GE的員工人數已減至292000名。直至韋爾奇退休前夕的2000年,這一數字僅微弱增長到313000人,其中美國本土168000個崗位,較20年前縮減41%,本土工廠也相應減少34%。而GE的財務指標卻節節攀升:從1981年的272億美元上升到2000年的1300億美元,2008年衝頂1825億美元;營業利潤在1999年突破百億美元,並在2007年達到222億美元的峯值。

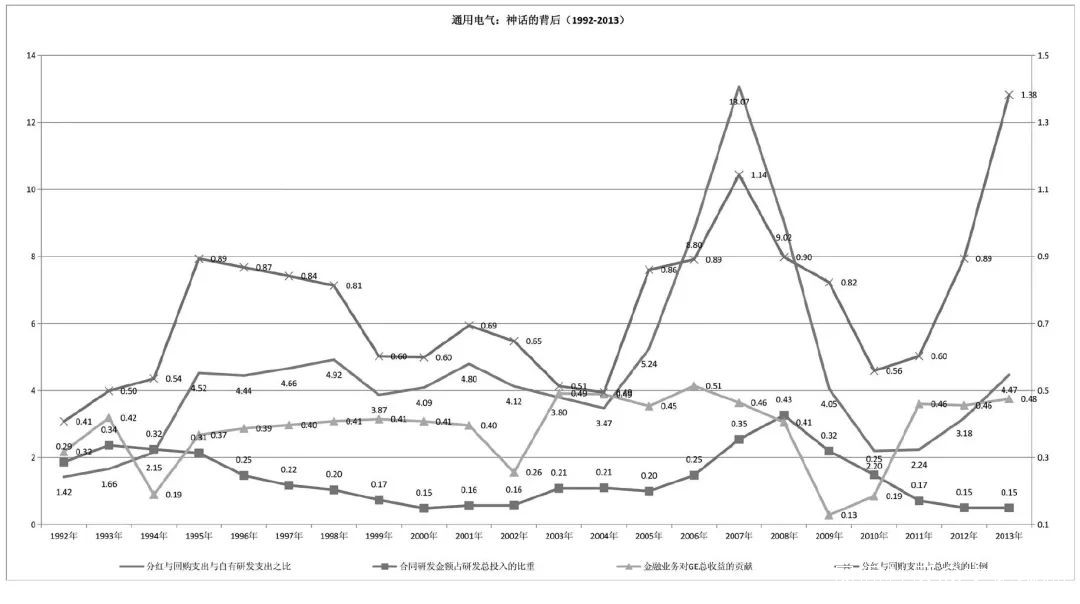

GE在80年代的裁員是美國工業史上第一次盈利狀態下的裁員:韋爾奇僅僅是為了獲得更多利潤和分紅、進行了一場波及20多萬人的裁員。此時,GE向“股東利益最大化”意識形態邁出了更加堅實的一步:1989年11月,面對長期低靡的股價,韋爾奇宣佈百億美元回購計劃。創記錄的回購規模使GE股價應聲大漲,從50餘美元升至1990年7月的70餘美元。1994年12月新一輪50億美元回購計劃宣佈之後,GE股價當天上漲1/4。此後,GE的金融性支出一發不可收拾:1993-2002年,分紅和回購支出與總利潤之比尚控制在70%以內;2003-2012年,這一比值突破了80%(見圖1)。公司負債也水漲船高:2000-2008年,GE總債務從4000億美元上升至8000億美元;其中,僅2007年(當年金融性支出達到250億美元)就增加千億美元。舉債回購讓GE股價在當年9月升至42美元,但09年春即驟跌至10美元,直至2011年末仍徘徊在17美元附近,與1996年末相當。

圖1 90年代之後的GE(數據來源:根據GE歷年年報測算)

圖1 90年代之後的GE(數據來源:根據GE歷年年報測算)

“過山車式”的行情令人質疑: 為何GE股票不具有長期成長性?難道利潤猛增並未真實反映GE的業務結構和能力基礎?答案是顯然的:三十年縮編、分紅和回購,早已重塑了GE的投資方向和業務結構,並導致了嚴重的工業能力退化。

2. 產融結合的三十年:從“棉襖”到“拖累”

上任之初,工程師出身的韋爾奇還有意繼承GE的技術傳統,並細化“數一數二”戰略:將GE的業務分為“核心”(考慮“在生產和質量上再投資”)、高科技(通過R&D投資爭取“留在領先地位的前沿”)和服務(要求“增加傑出人員和進行鄰近購併”),通過這種分類管理,使GE成為“盈利最好、高度多元化的公司,在每個生產線上都具有全球質量領先地位”。

起初韋爾奇確實是這樣做的:投資十多億美元改造柴油機車工廠和電氣園區、開發新型冰箱壓縮機和磁共振成像設備;以1.5億美元收購CAD設備行業的成長型企業Calma、支持工廠自動化;2.35億美元收購半導體生產商Intersil,並配套逾6000萬美元的研發計劃,力爭在微電子和芯片領域有所作為。1987年,GE以銷售額30億美元的消費電子產品線換取了超過10億美元的現金和湯姆遜電子旗下的醫療設備(X光機為主)生產商、年營業額不過8億美元的CGR。

但表1告訴我們:包括大型家電、半導體在內的一批傳統業務被“處理”,Calma這類新業務買入後不久即被剝離,而計劃外的金融服務———保險、抵押和租賃———卻進入GE的業務體系。這一趨勢在此後二十年不斷強化:1994年之後,金融業務對GE總利潤的貢獻日益顯著,2006年達到創紀錄的51%(見圖1)。這帶來一個新問題:GE的業務調整因何出現了這種計劃外的變化?

表1 GE在1980年代主要的併購和剝離

表1 GE在1980年代主要的併購和剝離

韋爾奇解釋説,他在70年代末就知道金融業務“賺錢是多麼容易,特別是與GE報表中的其他行業相比而言。那裏並沒有什麼工會,也沒有外國競爭,卻有無數有意思的、創造性的方法,可以給顧客提供差別化的產品和服務”。但這隻能説明GE為何開展金融業務,卻無法解釋其因何退出某些工業領域。而正是這二者共同塑造了GE今天的業務結構。

同樣是 韋爾奇,給出了GE剝離Intersil的原因:“我們並不具備關於半導體的充足知識,也沒有在這個領域擁有足夠背景和經驗的經理人能夠取代那位CEO,更不用説他的整個管理團隊了。”但GE是1952年貝爾實驗室晶體管講座的成員,不僅有過自己的半導體事業部,還是低成本的環氧封裝電路晶體管自動化生產技術的源頭,這使**其一度成為美國半導體制造技術的“黃埔軍校”。但面對日本的進攻,韋爾奇並未對其持續投資、實現能力升級,反而將其剝離了。**這使GE既沒有充足的知識來掌控Intersil,也無力推動消費電子產品的系統集成:整合原有技術與微電子技術、實現產品微型化和智能化。系統集成的壁壘被人為“抬高”,以至於消費電子部門也只有“剝離”這條出路。

歐洲企業、德國的西門子和法國的湯姆遜,與之截然相反。同樣面對日本競爭,西門子在艱難的80年代堅持投資於微電子領域,直至1993年末以10億美元興建當時最先進的64M內存產線,從而一舉逆轉劣勢地位。湯姆遜也持續投入,並極力將微電子技術集成到消費電子領域:在拿到GE電視機業務之後,湯姆遜注資4億美元,加大研發力度、調整產品線,1995年之後,湯姆遜接連推出智能VCR、數字電視等重量級產品,硬是在美國人眼中的夕陽產業突出重圍。直到今天,西門子和湯姆遜都堅守在半導體工業,並先後將其獨立(英飛凌和意法半導體),成為新時期的行業領軍者。

至此,我們對韋爾奇的解釋稍作補充:對利潤的追求使GE退出了大部分技術進步快、投資要求高的工業部門;缺少能力基礎、忽視行業特性、和執迷於速度和績效指標,使購併和整合陷入困境。 這使GE在工業領域退守到機車製造、燈泡等低成長性業務,在航空發動機、醫療器械等高技術領域則依賴於供應商網絡。GE對金融業務的依賴卻與日俱增 :在相關金融化(工業品融資租賃)之外,廣泛涉足各種非相關金融業務。1984年收購ERC之後,GECS(GECC的前身)花了八年時間成為美國最大的金融企業之一,其業務範圍從聯邦政府次級債、個人抵押貸款,直到全球範圍的租賃業務。

金融擴張使GE在美國工業集體淪落的1980年代給出了漂亮的賬單:IBM和Intel艱難轉型之際,GE“巧妙”地以暴漲的金融收益彌補了工業能力退化和退出決策帶來的利潤損失。而機構投資者只關心分紅金額、不關心分紅來源和資產負債表的變化。在經濟形勢整體向上、各投資主體對未來持樂觀預期的太平盛世裏,“借短放長”的金融服務成了GE抵禦工業不景氣的“貼身小棉襖”。

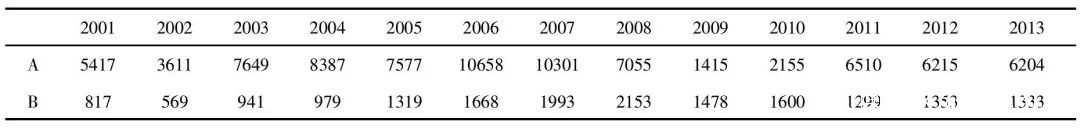

但隨着經濟形勢動盪、次貸信用風險升高,“借短放長”就成了危險的“拖累”。金融危機期間(2007-2009),由於市場需求持續疲軟,GE又無法延展GECC的短期債務,這使拖期90天以上的無收益應收賬款佔比從1.4%激增到3.8%。為了保住GECC,美聯儲啓動了商業票據購買計劃,伯克希爾·哈撒韋公司則以10%的高息注資30億美元。但不同金融業務之間顯著的風險差異並未消除:2009-2013年,儘管消費信貸部門(以非相關金融業務為主)的應收賬款規模小於與工業品相關的信貸應收賬款,但其壞賬規模、壞賬比例和貸款損失準備金水平都遠高於工業信貸部門。此時,曾是GE利潤“貼身小棉襖”的GECC變成了亟待外部資金支撐付息還貸的“無底洞”:利息性支出與GECC淨收益之比顯著上升(見表2)。正因如此,GE才於2015年最終決定剝離非相關金融業務。

表2 2001年以來GECC淨收益(A)和GE的利息性支出(B)

表2 2001年以來GECC淨收益(A)和GE的利息性支出(B)

3. 能力退化的三十年:以GE90為例

對快速盈利和短期績效的追求、金融化勢頭的推進,嚴重影響了GE的研發投入:韋爾奇時期,GE的研發強度(研發支出/銷售收入)降至1.9%,僅為美國工業均值的一半,遠低於國際對手(西門子8%和日立7%);即便剔除金融收入,GE的工業研發強度也僅為3%。伊梅爾特不僅沒有扭轉這種態勢,反而任其愈演愈烈:2004年之後,金融性支出與GE自有研發支出之比屢創新高(圖1)。這對GE創新能力的影響顯而易見。我們以GE和日立的美國專利數據做一個對比:1980年,日立獲批391項專利,GE多達770項;1986年之後二者態勢扭轉,且差距不斷拉大:即便金融危機之後GE重新強調技術開發、加大專利申請力度,其2012年的美國專利授權仍不及日立的15%。

作為目前GE少數高技術工業部門之一,GE航空發動機公司開發GE90發動機的經歷頗能反映能力退化的過程。在GE90項目1990年啓動之際,航空發動機還是GE最成功、利潤率最高的產品,擁有四萬名員工的航空事業部是受裁員政策影響最小的部門。但隨着冷戰結束、軍需萎縮,GE、普惠和羅羅三大航發生產商面臨生存危機,也都把為波音777開發配套發動機視為重大戰略任務。

就在此時,韋爾奇決定在航空事業部實施裁員,併為航發事業部確定了1993年6.25億美元的利潤目標。面對壓力,事業部經理Brian Rowe堅持從發動機研發的知識密集、工程密集特徵出發,竭力保證工程師的工作積極性和他們對未來的信念,避免裁員導致不可控的麻煩。但此時已無人能夠阻擋韋爾奇:他替換了不願配合的Rowe,啓動了縮編幅度超過50%的裁員計劃。

在研發隊伍大幅裁員、開發測試時間表為此一再壓縮的情況下,從頭開發一個新產品系列,實現40%的推力提升,卻沒有軍用型號來幫助試錯改進,GE90項目註定命運多舛。1993年5月之後的8個月,GE90的工程樣機在波音747上四次試驗失敗;到1994年秋、GE90計劃取得適航證的時間,聯邦航空管理局(FAA)還在為其認證中的新問題與GE反覆溝通。1995年夏,波音777已在歐美分別取得適航證,GE90仍處於FAA的認證程序:其最終取得FAA適航證的時間是1996年10月。

當GE搗毀組織基礎、以近20億美元成本重新設計GE90時,普惠和羅羅則分別以較小的代價、在原有設計基礎上實現了大幅度推力提升。這為他們帶來了決定性的成本優勢和領先優勢。GE卻在一個600億美元規模的市場中喪盡先機、拱手交出十年前從普惠手中搶來的行業第一寶座。直至數年之後波音啓動777遠程型號項目,以GE90為基礎的GE90-115B才在遠程機型上找到用武之地。

GE過去三十年“縮編加分紅”、追逐快錢的政策導向,導致了嚴重的能力退化。GE90只是其中一例 :雖然韋爾奇對其研發投入做出了戰略承諾,但裁員對組織能力的破壞仍使該項目困難重重。與之相比,那些在“數一數二”掩護下、因利潤目標被迫剝離的部門更加不幸:前述半導體部門就是例子,而半導體能力退化抑制了GE開發多部件、電子化產品的集成能力,最終退出了家電等其他工業部門。

▍結論與政策啓示

本文嘗試以歷史主義方法、在宏觀制度背景下分析GE過去三十多年的戰略、結構與能力演進,以理解工業企業金融化的原因與結果。本文認為,70年代加速的制度變革不僅縱容了“股東價值最大化”意識形態,更從深層次上重塑了美國工業企業的戰略和投資方向。**這一制度背景誘拐着GE放棄“盈餘加投資”、啓動“縮編加分紅”,併為此不斷壓縮高難度的高技術業務,轉而開展週期短、但風險敏感的非相關金融業務。金融危機使這些業務蜕變為抽取工業利潤的拖累,並因此成為GE“再工業化”的剝離對象。**準確理解這一過程及其制度背景,能夠為企業發展和產業政策提供新的視角和有益洞見。

第一,GE的制度誘拐經歷警示我們深刻理解“股東價值最大化”的侷限性,這對新一輪國企改革的制度設計有着重要的參考價值。

在GE案例中,“股東價值最大化”既傷害了工人、用户(如波音)等相關者的利益、破壞了企業長期發展的組織和制度基礎,也導致金融性支出對能力投資(如研發)的擠佔,這對GE的長期發展危害極其深遠。而從更大範圍內來看,GE甚至不是“股東價值最大化”的最大受害者:2003-2012年間,惠普、輝瑞、微軟、思科等企業的金融性支出與總利潤之比超過120%,遠高於GE的80%。相比之下,近年來創新貢獻巨大的蘋果(喬布斯時期)、谷歌和亞馬遜卻長期奉行不分紅政策。

顯然,**“股東價值最大化”意識形態有着嚴重的侷限性:股東利益驅動的金融性支出正是美國工業過去30年能力退化的根源。**可以説,“股東價值最大化”掏空了美國工業。這對國企改革的制度設計有重要啓示。過去20年的國企改革,國家對國有資產提出明確的“保值增值”要求,國資委也成為深度干預企業經營的“積極股東”。其中,無論是以經濟增加值(EVA)為中心的國企業績考核體系,還是鼓勵上市企業現金分紅及回購的政策主張,都會抑制企業的長期能力投資。但是,作為技術競爭的後進者,中國企業、尤其是集中於裝備製造業的國有企業必須經過長期的高強度投資,才能獲得國際競爭力。從這個角度來看,國家這個出資人需要充當“有耐心的資本”,降低對投資回報和財税收入的預期,適當改變目前的風險偏好和投資限制,與員工/管理者等各方面核心利益相關者一道,共同激勵國企提升投資效率和規模、支持其能力提升。

第二,GE所遭受的金融拖累對產業結構調整的啓示在於:好的工業產品是工業企業開展服務、實現系統集成的基礎,沒有工業基礎的服務業是不牢固的。

為客户提供金融、物流等生產性服務,是工業企業增加附加值的重要途徑。因此,提高服務業在國民經濟中的比重,一直被視為產業結構調整的重要方向。在GE案例中,金融導向的多元化的確掩蓋了GE的工業能力退化、美化了賬面;但非相關金融業務的暴漲最終變成了壓倒GE的“金融拖累”。

相關與非相關金融業務脆弱性差異的成因,不是本文討論的重點。但我們可以從理論上推斷:相關金融業務的優勢源自產品與服務一體化導致的“系統效率”,其中既包括對用户素質(包括信用條件)的充分了解,從而準確判斷金融業務的前景;也包括定製金融服務的專業性和獨特性,這與系統集成商的工業經驗直接相關。但在個人信貸等非相關金融業務中,工業企業無法實現這種系統效率,也不具備與銀行競爭的資金優勢,脆弱性由此產生。

對工業企業而言,提供包括金融服務在內的生產性服務離不開工業環節的支持。這一結論同樣適用於產業層次 :好的工業產品是提供工業服務的物質基礎;沒有工業的健康發展,生產性服務業、乃至整個服務業都會面臨低生產率低增長率陷阱。因此,在相關產業和社會基礎不健全的情況下,過分強調工業與服務業的分工、甚至在政策上將二者區別對待,容易導致價值鏈碎片化、直至從生產到服務都被動捲入跨國公司主導的全球價值鏈。要鼓勵工業企業自主地向生產性服務(包括產品開發和服務提供)擴張,通過戰略獨立的、有選擇的一體化、而非盲目的專業分工來實現系統效率。

第三,金融資本主義與發展主義成分並存,決定了美國“再工業化”進程的複雜性,這與中國在未來國際競爭中的地位息息相關。

討論美國的“再工業化”要對相關制度進行區分:其中既有不利於“再工業化”的成分,如本文關注的金融化勢力;也有促進“再工業化”的力量,如美國政府以不同形式表現出的發展主義成分。

如前所述,金融化對美國工業能力的退化負有不可推卸的責任。儘管聯邦政府力求解決這一問題,但佈雷頓森林體系崩潰之後的四十餘年,從白宮向華爾街的權力流散使金融力量成為“大而不倒”的非國家權威,將資本從金融引回工業的難度可想而知。 但長期發展進程又決定了:在全產業範圍內充分實現ICT的經濟潛力,亟需扭轉資本流向的制度設計。此時,在制度設計上掌握主動、把控制資本流向的權力從金融僭主手中奪回來的國家,才能在新技術革命中取得主動權;而縱容金融擴張、與美國金融化制度盲目接軌,極有可能失去競爭先機。

但我們也能在GE案例中看到美國政府的發展主義成分:圖1標示了20年來合同研發金額佔GE研發總投入的比重,其中的主要甲方就是美國聯邦政府的各部門。克林頓到小布什的十六年間,這個比值六次高於0.3,08年達到創紀錄的0.43,時值GE金融性支出的頂峯。這種情況絕非個案:2001~2009年,美國企業研發支出中的聯邦政府經費佔比從8.37%上漲到14.01%。可以説:**當美國企業為分紅與回購透支的時候,是政府研發支持使美國工業避免了被徹底掏空的厄運。**而美國政府近年來推動“再工業化”的種種舉措,也充分體現了聯邦政府的發展主義成分。美國政府的積極投入不難理解:**純粹企業力量無力承擔孵化新興產業、實現轉型升級的重任;此時,一個負責任的政府是新興產業最重要的天使投資人。但美國政府做“天使”的錢卻是發債借來的。**換言之,在美國孵化新興產業的過程中,創新收益與風險和最終金融風險之間存在錯配。而作為數萬億美國國債的債主,中國是這個錯配中的關鍵角色。因此,跳出這一錯配、解決好“雙順差”,使中國的資本存量服務於本土能力發展而非美國產業孵化,同樣是決定中國工業競爭力的關鍵。

本文原載《科研管理》2017年第12期,原題為《制度誘拐、金融拖累與能力退化:以通用電氣(GE)為例》。 文章僅代表 作者本人觀點,歡迎分享,媒體轉載請聯繫版權方。