耶穌聽了想入黨,真事!_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2021-12-21 08:28

“如果耶穌活着,他會是一個游擊隊員。”

這句話出自哥倫比亞民族解放軍戰士卡米洛·託雷斯的遺言。

加西亞·馬爾克斯的終生摯友,卡米洛·託雷斯

在那個拉丁美洲共產主義革命風起雲湧的二十世紀六十年代,面對反動政府軍的槍口,他殉道於祖國哥倫比亞的羣山之間。

而在加入共產黨武裝之前,託雷斯的身份是哥倫比亞貴族、神父及大學教授。

他本可以憑藉優渥出身及卓越才識,不費吹灰之力躋身本國中產精英,卻最終決定投身祖國困頓落後的農村。

不是託雷斯對神職不熱愛,而是他發現這片土地上,**太多人的生活水深火熱。**早年留歐求學的所見所聞,更讓他對拉美大陸的怪象忍無可忍。

深受愛戴的託雷斯神父在羣眾中間

“在這裏,百分之五的人佔有三分之一的收入,百分之七十的人生活在貧困之中。在這裏,比美國人口多八分之一的人民,靠不到美國總產量八分之一的產品生活。”

整個拉美的貧富分化,已到極不公平的邊緣。“天主”所稱的罪惡,就近在咫尺之間。

高情商:拉美是第一世界國家的原材料工廠

低情商:拉丁美洲是富裕國家的垃圾堆

買辦與殖民者實現了雙贏,留給拉美人民的赤貧觸目驚心。

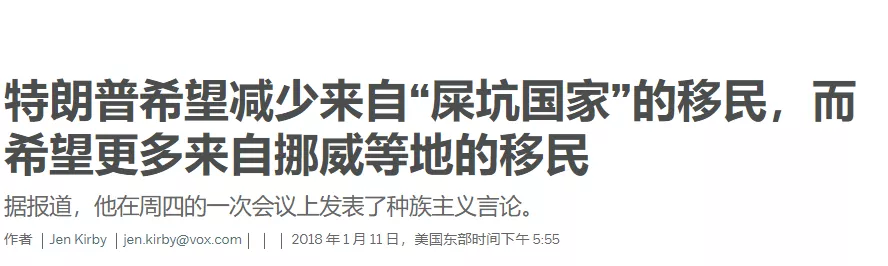

時至今日,自詡民主燈塔的一國元首甚至狂言海地、薩爾瓦多等國是“糞坑國家”,只因它們源源不斷向美國輸送難民。

可當年,是美洲的白銀養活了整個歐洲。

“白銀之城”波託西的遭遇是整個拉丁美洲的縮影:三百年來,這裏的白銀被殖民者晝夜不息地開採運往歐洲,供西方列強們完成資本的原始積累。

當年波託西的一切繁華由白銀而生,待到礦產枯竭,城內人口急劇流失,“白銀之城”的輝煌過去無足輕重,它只淪為一座死城。

即使拉美各國獨立戰爭已過百年,殖民主義的餘毒從未消減。

波託西隨處可見的貧民窟

已故烏拉圭作家,愛德華多·加萊雅諾早在其著作《拉丁美洲:被切開的血管》中道出事實:

“所謂國際分工就是指一些國家專門贏利,而另外一些國家專門遭受損失。自文藝復興時期歐洲人越洋過海吞噬這一地區的遙遠時代起,拉丁美洲就淪為專門遭受損失的地區。幾個世紀過去了,拉丁美洲完善了它的作用。”

共同生長在這片深愛而被歧視的土地,拉美的革命者們前仆後繼,即使開闢出差異化的鬥爭路線,理想卻始終一致:為拉丁美洲帶來資本主義制度下的解放。

愛德華多·加萊雅諾,拉丁美洲左派文學先驅

1964年,哥倫比亞內戰打響。

這時的託雷斯神父,已因支持左翼學生運動而被革去大學教職。在深入考察農村基層情況後,他針對國內現狀提出的種種激進改革主張又使他面臨保守教會、政府的威壓。

有古巴革命珠玉在前,託雷斯神父決定辭去神職,投身革命。

託雷斯神父與學生們在一起

在遞交給哥倫比亞紅衣主教的辭呈上,託雷斯神父動情地寫道:

“我不願違背教規、我也不願背叛良心。因此我請求主教閣下准許我辭去神父的職責以便能夠在俗世為我的人民服務。當革命結束之後,如果上帝允許,我還將再次主持彌撒。”

這之後,託雷斯**神父放下《聖經》,轉而舉起了衝鋒槍,**消失在人們視野裏。

等到噩耗傳來,他轟轟烈烈的死亡給拉美天主教世界帶來極大震動。

卡米洛,拉丁人民永遠的回憶

人頭攢動處,神父熱情的追隨者們召開悼念會,他們號召大批拉美天主教徒參加革命,同馬克思主義者及其他革命者團結一心,誓與帝國主義展開堅決的鬥爭。

廟堂之上,主教與官員們十分不解:到底是怎樣的信仰,才促使這樣一位優秀而虔誠的天主教神父,放棄祝聖之身、非要以教義所不應允的暴力手段與政府抗衡?

1968年,在麥德林舉行的第二屆拉美主教會議上,託雷斯神父的昔日同窗、秘魯神學家古斯塔沃·古鐵雷斯首倡**“解放神學”**概念,並以之為題進行演講,向梵蒂岡交出了答案。

“解放神學之父”古斯塔沃·古鐵雷斯

為證明託雷斯等一眾先賢投身武裝鬥爭的正義性與困難重重,古鐵雷斯援引《瑪竇福音》原文:天國是以猛力奪取的,以猛力奪取的人,就攫取了它。

談及拉美社會最直觀、最尖鋭的矛盾——貧富差距,古鐵雷斯指出,無論是從教會關懷窮人的千年傳統,還是人盡皆知的餓殍遍野現實出發,當今世界最大的罪惡即是資本主義制度造成的貧困。

耶穌自身便是窮人,他的福音也最先在窮人間傳播。富人對窮人的壓迫與剝削,正是耶穌所唾棄、鄙夷的。然而,就在耶穌誕生兩千年後、天主教徒佔據絕大多數的拉美大陸,這樣的不平等竟還在急劇蔓延。

耶穌為窮人佈道

“那麼如何告訴窮人,天主愛他們?”

古特雷斯宣稱,為牟取不義之財而產生的貧富分化即是違反上帝律令之罪。

在基督的國降臨之前,天主將優先選擇窮人。

這個論斷如同一劑強心針,扎進了拉丁美洲千瘡百孔、病怏怏的肉身。

解放神學的理論中,體現着人類千百年來追求正義與公平的美好願望,這使得它短暫地壓過教會中的保守派。

與此同時,圍繞“窮人優先”的拯救觀點,各類激進宗教改革思想首推解放神學為代表,在本次大會上競相綻放。

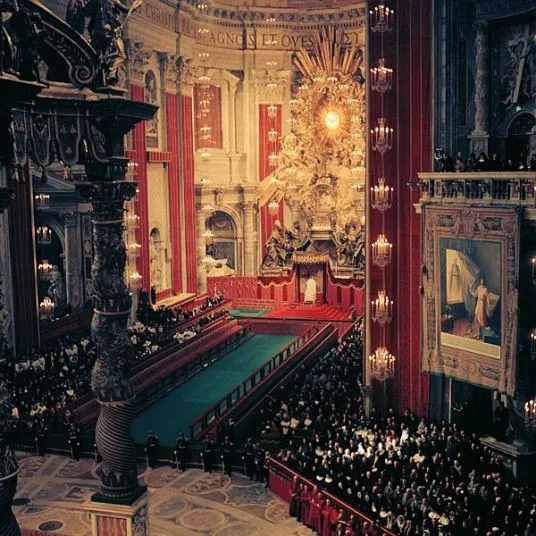

第二屆拉美主教會議,在哥倫比亞第二大城市麥德林召開

麥德林會議之後,當遠在梵蒂岡的教廷高層還在為“解放神學”概念莫衷一是,會上一致通過、構建的**“窮人教會”已在拉美遍地開花**。

“窮人教會”,其在教廷文件中的官方名稱是基地社區。它廣泛出現在拉美社會基層,往往由幾十人的天主教神職團體帶領教民圈地自治而成。

神職人員們研究釋義《聖經》之餘,還帶領着民眾保障着對本社區一切資源的供應。

如此一來,便繞開了羅馬教廷的層級掌控。

羣眾高舉解放神學的殉道者,奧斯卡·羅梅羅的畫像

與此同時,有感於指導思想缺失的神父們,正逐步吸收馬克思主義理論,越來越清晰地勾勒出完整的解放神學脈絡。一場即將席捲拉美的紅色風暴正在醖釀。

羅馬教廷萬萬沒想到,麥德林會議結束的三年之後,古鐵雷斯會爆發出更激進的姿態。這一次,他竟力圖以馬克思主義來改造天主教教義。

1971年,古鐵雷斯的西班牙文著作《解放神學》出版。該書因以馬克思主義重新詮釋天主教教義與拉美革命道路,一經問世便不同凡響。

《解放神學》

在書中,古鐵雷斯系統性地描繪了一個消滅了現行資本主義制度的共產天國。

至於如何實現理想,他自信滿滿地宣告:天國的降臨要求全體拉美人民通過革命去爭取、去創造,而天主教會的首要職責是帶領、引導它的人民進行革命。

古特雷斯不再信奉西方天主教墨守成規、行善懺悔的非暴力贖罪方式,因為他堅信,拉美的情況決不能與列強同日而語。

這是殖民歷史帶來的悲劇,也是他們不得不面臨的現實。適用於拉美社會的天主教本土化改造勢在必行,也只能由這片土地的人民來完成革命。

《出埃及記》,先知摩西帶領以色列人劈開紅海,前往迦南

天主教徒們別再指望會有第二個摩西帶領他們走出埃及!

大眾必須充分發揮人的主觀能動性,用勤勞、解放的雙手再造新時代的耶路撒冷!

時至今日,這位解放神學領袖筆下的文字仍在熠熠生光:

“拉美應當通過投身自我的解放,逐漸掌控自我歷史的主動權和成為自我命運的主人。在此過程中,教會應當主動而有意識地參與階級鬥爭。”

在古鐵雷斯看來,**實現人類解放即等於耶穌再臨。**在這種情況下,馬克思主義與天主教的終極願望也得以統一。

這樣的想法在今人看來,也許有些詭異。然而,在天主教意識形態根深蒂固的拉美大陸上,要向人民輸送左派理論,實現本土化,藉助上帝之名乃不二之選。

人民羣眾越貧困,與宗教的貼合往往越緊密。**經由社區裏神父的點撥,他們的頭腦被解放神學思想武裝。**歷史上頭一回,他們能以馬列視角,透過現象認清被壓迫的本質。

在解放者耶和華煥發的神學光芒中,每一位循循善誘發動羣眾、孜孜不倦展開鬥爭的神父,被投射出近現代共產黨軍隊裏政治委員的影子。

拉美馬克思主義教父、秘魯共產黨創始人馬里亞特吉曾經斷言:對拉美而言,共產主義是宗教性的,社會革命是一個能夠改變資本主義秩序的神話。

馬里亞特吉

在古鐵雷斯口中,宗教不再是馬克思所説“人民的鴉片”,而是帶有拉美風格的社會主義宣傳工具。

馬孔多的雨停了,天空出現一抹深紅。

然而頃刻之間,蒼穹便沾染紅與黑所交織的渾濁。

這場惡鬥在阿連德政府時期的智利表現得尤為顯著。

薩爾瓦多·阿連德

六十年代末期,智利新興的基督教黨派受席捲全球的左翼風潮引領,逐漸與保守派寡頭決裂;農民與工人越發激進地對工廠、土地發起佔領運動,階級矛盾日益尖鋭。

**馬克思主義曾在這片充滿魔幻現實的大陸上被視為洪水猛獸。**然而,天主教徒們是如此地厭惡騎在自己頭上作威作福的資本家,以至於向“敵人”敞開懷抱。

當時的一位受訪者説道:作為一個天主教徒,我經常被告誡不能和那些共產主義者在一起……但隨着日常生活中的接觸和交往,我發現他們大多有着聖徒般的內心。

我開始逐漸承認那些無神論的朋友、鄰居,同志和兄弟……

“我開始反思,那些僅僅參與教堂禮拜,在教會中和我們互稱兄弟,但在實際生活中卻盤剝壓榨我們的資本家天主教徒,他們的言行是如此不一。”

早在1962年,梵蒂岡所舉行的基督教大公會議已昭告天下:羅馬天主教會為適應時代,將對教會進行革新,一改近千年來唯我獨尊之態,同時釋放善意、追求博愛。

然而,在與拉美教會治下現實的懸殊對比下,梵蒂岡的美好願望還是顯得不切實際且空泛。

第二次梵蒂岡大公會議

廣泛而深厚的羣眾基礎,迅速賦予解放神學家們尋求自下而上變革的勇氣。他們不再等待羅馬教廷的中庸表態,他們必須成為拉美革命的風暴中心。

1968年8月11日,一個由200名信徒以及7名傳教士組成的團體佔領了智利教會的標誌性建築——聖地亞哥大教堂,並組建“青年教會”,向政府與公眾針砭時弊,竭力要求當地教會放棄特權、保護受壓迫者的利益。

“青年教會”的呼聲被智利教會上層保守派置若罔聞,卻在民間一石激起千層浪。而此時此刻,距離薩爾瓦多·阿連德左翼政府的入閣只有兩年。

解放神學的忠實信徒們迎來了他們難得而短暫的春天。

1970年9月4日,阿連德成功當選智利總統。按照傳統,首都聖地亞哥主教會應當為其舉行承認儀式,可教會上層卻以阿連德不是天主教徒為理由,拒絕用宗教儀式祝賀他成功當選。

這種無賴做法直接讓阿連德的執政合法性大打折扣,且引發各派系天主教徒對智利未來的政教關係的新一輪擔憂。

7個月後,深感局勢不安的80名智利傳教士在聖地亞哥的一場集會上,發佈了多份聲明及一份共同宣言,為阿連德政府打氣,同時打消普通民眾對新政府的疑慮。

這份宣言的措辭無處不彰顯出先鋒左派的特點,它向人民宣告,“當前智利處於資本主義壓迫到社會主義選擇的轉變中,勞動人民仍舊處於壓迫中,營養不良且缺衣少食”。

緊接着,他們指出人民受剝削的成因:“以私有制、分配不平等為特徵的在外國資本家和本國資產階級統治下的資本主義體系”。

70年代的智利

80人團體一致認為,馬克思主義與天主教神學的科學結合是雙贏的事。

一方面,馬克思主義者可以認識到宗教並非絕對是人民的鴉片,而是刺激人民追求正義和自由的催化劑;另一方面,天主教徒也能利用馬克思主義的社會理論更好地認識智利社會,並在政治行動中淨化自身的信仰。

最後,宣言號召廣大天主教徒們:“最重要的是團結,而團結在此時歷史情況下的具體表現,就是投身智利的社會主義建設之中。”

眼見一大批“天國棟樑”欣然選擇左傾,來自教會上層的批評接踵而至。

羅馬教廷

此時傳統教會內部已有分崩離析之勢。出於少惹事、少背鍋的考慮,智利主教會公開信的遣詞造句十分謹慎。

它“理性勸告”80人團體,當傳教士的政治選擇公開後,會給天主教徒的社團帶來爭執與混亂。

想裝理中客?門都沒有。80人團體深諳主教會的立場與難處,他們不吃這套。

在回擊中,他們慷慨激昂、如是寫道:

“**主教們認為社會主義與極權主義,社會主義與國家主義存在必然聯繫。**而所有這一切的判斷完全建立在那些西方的陳詞濫調上,無視了我們國家中自身的經驗。”

今日的污衊與謊言,不過是幾十年前的低劣復刻

毫無疑問,80人團體在這場曠日持久的論戰中打了個翻身仗,這是一場自下而上宗教改革的暫時勝利,為阿連德政府的治理贏取了民心。

值得一提的是,阿連德並不是共產黨員。真正的智利共產黨,已被接納進他的政府裏。

在大選當年,共產黨人勢力相對弱小,為支持阿連德當選,智利共產黨取消本黨總統候選人提名,而是與阿連德所在社會黨結盟,組建“人民團結陣線”。在選舉成功後,他們終於在政府擁有一席之地。

巴勃羅·聶魯達,智利詩人、諾貝爾文學獎得主

當年的智利共產黨總統候選人

一般認為,阿連德帶領智利人民所奔向的前途,是一條融合社會主義、民粹主義、資本主義民主的第三條路。

智利人民與阿連德政府在“第三條路”的感召下,度過了一個夢幻般的春天。

短短半年之內,智利全國失業率降至歷史最低點3.8%,阿連德政府的支持率由當選之初的36.3%激增至50.9%。

然而,這個春天轉瞬即逝。

隨着社會主義改革的步伐加大,**阿連德與掌握國會的基督教民主黨的衝突不斷。**最終,基督教民主黨指責阿連德政府的激進改革違背了智利憲法,原先作為左翼政黨的它,倒向了日漸復甦的智利右翼政黨聯盟。

右翼勢力們千方百計地阻撓着阿連德的改革,又讓他頻頻犯錯,失掉中間黨派的支持。接着美國出手,挖空心思分裂執政聯盟“人民團結陣線”、資助反對派,切斷對智利貸款。

寒冬頃刻降臨,春日不復存在。

與此同時,羅馬教廷與智利主教會,卻是一言不發。

它們在面臨左翼的星星之火之時有多抗拒,在面對資本主義的滔滔洪水時就有多沉默。

智利前總統弗雷,基督教民主黨領袖

阿連德的主要反對者

一向沉醉在社會主義改革的左派政黨、組織遭遇滑鐵盧,更暴露出向心力建設不足。

以在阿連德就任前後叱吒風雲的80人團體為例,他們在右翼的反攻之前,竟沒有成立一個像樣的政治實體。

1971年4月,他們仍沉醉在智利社會主義變革的春天,內部文件《基督徒構建智利社會主義》中明確闡述,他們將不會像阿根廷的左派傳教士那樣,建立實體性的政治組織。

之所以不構建緊密的組織,只因為他們害怕揹負“分裂教會”的罪名。

**至此,解放神學者的侷限性浮出水面。**我們可以清晰地看到,他們當中的部分人,對於馬克思主義的吸收運用是建立於天主教信仰的前提基礎之上。

智利社會黨黨旗

1971年末,反動派們開始由守轉攻。80人團體終於感到形勢嚴峻,最終決定建立起一個小型的組織機構,**一如多年前他們在天主信仰與馬克思主義中選擇的做法,**他們想在保守教會與羣眾運動中守住平衡。

右派的圍攻、左派的無力、上層教會的沉默無言,導致**解放神學者的陣地相繼淪陷。**1972年3月,12名智利傳教士應卡斯特羅之邀,前往古巴學習經驗。

同年4月,“為了社會主義的基督徒”運動首次拉美集會在聖地亞哥召開,來自哥倫比亞、阿根廷、秘魯、巴西、巴拉圭、玻利維亞等國的400名左派天主教徒齊聚一堂,就如何團結工農學生進行探討。

切格瓦拉與卡斯特羅,前者與託雷斯神父都犧牲於1967年

智利教會上層對該集會明確拒絕,而智利總統阿連德出席了本次會議。大會結束之日,他提及了已故哥倫比亞游擊隊員、神父卡米洛·託雷斯的名言:

“想要改變這一切,只有不妥協地與壓迫人的制度作鬥爭,同時在社會各個受壓迫的基層之前建立一個同盟才有可能實現。”

此時的薩爾瓦多·阿連德並未意識到,**本次集會將是解放神學馬克思主義者的末路狂歡。**一年之後,他將以相似的方式,為國家與人民的解放而殉難。

智利總統府被派叛軍圍攻

1973年9月11日13時,將軍皮諾切特下令向莫內達宮發起總攻,阿連德走出房間、 從容赴死。18時,前總統阿連德屍骨未寒,皮諾切特成立了獨裁軍政府,對不聽話的左派人士展開血腥屠殺。

曾經點亮聖地亞哥高空的紅色之火熄滅,革命者的鮮血與淚水,令馬孔多重返漫長的雨季。

拉美電影《聖地亞哥在下雨》,講述阿連德治下的智利歷史

被獨裁政府血腥鎮壓的,當然也包括“為了社會主義的基督徒”這一羣體。

**高高在上的智利主教會並沒有站出來保護信徒。**相反,它在事後的一篇宣告中,批評他們“有意或無意地利用教會和福音,來防衞自己的政治觀點與政治利益”。

真是好一個:羣眾運動我唯唯諾諾,赤潮退去我重拳出擊。

智利獨裁者皮諾切特會見時任紅衣主教

之後的十年,解放神學運動與拉美各地的武裝革命一道,不可避免地走入低潮。

二十世紀末發生的事,似乎終結了一切解放的希望。

當世界範圍內很多社會主義國家倒塌,西方宣稱資本主義制度贏得了冷戰勝利,羅馬教廷也趁機抹去對解放神學的最後一絲仁慈。

柏林牆倒塌,關於紅色挑戰資本主義秩序的一切,統統遭到清算

梵蒂岡於1984發佈的《關於解放神學的若干方面的諭旨》中,明確對解放神學馬克思主義者給予堅決嚴肅的譴責。解放神學被禁止在拉美天主教大學裏傳授,古鐵雷斯等一眾解放神學主義者遭到禁言。

而在此之前,羅馬教廷對解放神學的態度是曖昧不清的。

歷史來到21世紀,有趣的現象是,前後兩位教皇對解放神學的看法不一。

本篤十六世

對於解放神學,**前任教皇本篤十六世(原名拉辛格)是旗幟鮮明的反對者,**他的看法無疑代表了羅馬教廷的正統立場。

在古鐵雷斯創立概念之初,時任梵蒂岡信理部長的拉辛格便毫無保留地斥其學説為異端。2008年,本篤十六世甚至主張,恢復500年前反宗教改革時期的拉丁語彌撒。

昔時宗教裁判所,今日聖座信理部

現任教皇方濟各,出身於拉美貧民窟,他對解放神學的態度與前任截然相反。

2015年,方濟各訪問玻利維亞期間,被該國左翼總統莫拉萊斯贈予“鐮刀錘子”十字架。

教皇尷尬地説了聲“這不好”,莫拉萊斯卻是有備而來。

道友,這可不興戴啊

教皇獲贈鐮刀錘子斧頭十字架,背後的原因,令人“暖心”。

這個標誌由一位解放神學神父設計。他在二十年前遭到右翼武裝殺害。而瞭解拉美天主教歷史的人都知道,教皇方濟各與古鐵雷斯一樣,早年都是拉美解放神學神父中的一員。

也就是在這一年,方濟各邀請古鐵雷斯前往梵蒂岡,共同出席了一場新聞發佈會。

二人歷史性地握手,標誌着羅馬教廷與解放神學的和解與合作。

這波啊,這波叫實至名歸

説到這裏,恐怕有的人已經要往興奮的方面想了。但不要高興得太早,且聽烏鴉細細道來。

從解放神學理論跌入低谷開始,其原先濃厚的馬克思主義色彩,就在後來神學家的闡釋中慢慢趨於温和。

**為避免教廷的降罪,八九十年代的神學家們不得不將理論與現實政治一刀兩斷。**他們一再聲明,自己的神學理論是“出自上帝的要求”而非出自任何人類的學説。

兩名左派神學少年耄耋之年的重逢,某種意義上的“勝利會師”

將馬克思主義剝離出解放神學,一方面作為對本篤十六世“高貴的神學淪為世俗政治的工具”批評的回應,一方面讓盛極一時的解放神學面目全非。

在這場温和化的改良下,加上現代拉美社會的階級矛盾已經被廣泛掩蓋,**古鐵雷斯所強調的“實踐”被坐而論道取代,**解放神學衰落了。

當年意氣風發的解放神父貝爾戈里奧,搖身一變為如今的羅馬天主教教宗方濟各。

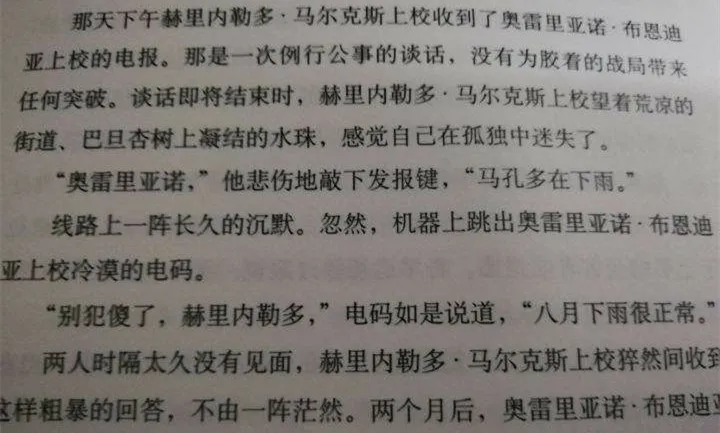

他已飽經風霜,大可以像《百年孤獨》中奧雷里亞諾上校一樣,對於“馬孔多在下雨”的現實,孤獨而無奈地回答道:

“別傻了,赫裏內勒多,八月下雨很正常。”

《百年孤獨》節選

然而,教宗方濟各並未否認自己有過難忘的回憶,他也鮮少提及過去的事蹟。

在無數個為窮人禱告的日夜裏,老人的心底或許會發問:

自己曾默默奮鬥半生的事業,到底是具有拉美特色、成功的社會主義解放,還是存在嚴重缺陷、僅僅曇花一現的宗教改革?

遠在故鄉的人民會給他答案。

參考資料:

葉健輝《解放神學何為》

奚望《古鐵雷斯解放神學對馬克思宗教批判的回應》

楊華明《本篤十六世的神學思想簡介》

餘奧聖《“窮人優先”:解放神學馬克思主義價值主張及其實現》

王珊《拉丁美洲“解放神學”電影及其共同性之原因分析》

張琨《智利阿連德政府時期的天主教運動—“為了社會主義的基督徒”運動評析》