河 山_風聞

秦朔朋友圈-秦朔朋友圈官方账号-2021-12-22 13:13

文|劉子

前些日子在雲南,隨真愛夢想公益基金會走訪鄉村中小學。整整一週時間,也只走訪了三所學校。

第一所是普洱市寧洱縣勐先鎮小學,第二所是大理州彌渡縣牛街鄉中學,第三所是騰衝縣猴橋鎮小學。

都是一天走訪,一天時間在路上。

事實上,三所學校彼此相隔不過400多公里。400公里,對於習慣高鐵和高速的我們來説,不過是2個小時或4個小時的樣子,要開一天(8、9個小時),這效率,簡直是“犯罪”。其實路也還好走,基本都是高速+國道,費時的原因,在於一路跋山涉水。

走在雲南,真是無窮無盡的山啊。

我們從滇南出發,沿着一條叫把邊江——新撫江——川河的渾濁江河上溯,在無量山的肚子裏穿腸掛肚。一路從哈尼族開到拉祜族再到彝族,從短袖開到穿起秋褲,從熱帶雨林開到光禿禿的大山,從年收入普遍二三十萬的茶農人家,開到收入不過兩三萬的尋常山民……一座無量山,恍惚兩個世界。

後來,我們再從彌渡縣,掠過大理州——保山市,經點蒼山——瀾滄江——怒江——高黎貢山——龍江到騰衝,高速一直在海拔兩三千米的山巔閃轉騰挪,令人心驚。

放眼所至,蒼山洱海的浪漫風情,瑞麗邊境巨大的戰疫壓力,騰衝門庭冷落的旅遊區,還有一路險峻山頂上與世隔絕的小村……山河無恙,其間的人們卻各自冷暖。

|貧瘠大山中,見縫插針的人家

這還只是區區400公里的差別。

最難忘的是孩子們的笑聲和憧憬。真愛夢想為這些鄉村小學建設了“夢想課堂”,為大山裏的孩子們開設着《職業人生》《愛與夢想》《財經意識》《共創成長路》等素養課程。每一門課程,孩子們都歡欣雀躍地參加,每一堂夢想課,孩子們都打開着自己,吮吸着課本教育之外的豐富營養——城裏孩子可以去商場進行“職業體驗”,山裏孩子不可能,好在他們還能上《職業人生》;城裏孩子可以早早地鍛鍊財商,留守的孩子們沒有這個概念,好在還有《財經意識》……

**孩子們最喜歡的一門課程是《去遠方》。**在專門的“夢想教室”裏,孩子們分成4-6人一個小組,一起討論最想去的遠方,一起做計劃,然後申報、評比,獲勝的小組,真愛夢想幫助他們實現願望。

去年,牛街中學的普桂婷老師就帶着她的四個學生(當時六年級)來到了上海。在上海的一週,一開始孩子們擔心自己口音重,不敢説話,也不敢坐地鐵。李紅婷小朋友負責財務,覺得有好多錢,大手大腳。普老師在旁邊陪同着,秉承着不干預的原則,讓孩子們自己去發現和解決問題。

孩子們開心地實現了去迪士尼、外灘、科技館等計劃,也變得敢説話了,還大方地找老外合影。只是到後面幾天發現錢不夠用了,只好省下早餐一天吃兩頓,一頓兩個包子。讓普老師感動的是,孩子們自己不吃早餐,也要為普老師買來包子,還“騙”説他們已經吃過了。普老師當然清楚,和她們分着吃了包子,然後一起捱餓……

| 山裏孩子與“遠方”

返回之後,孩子們都有了巨大改變:李紅婷花錢不再大手大腳,主動幫爸爸做飯(雖然還不好吃);白雲霜不再瘋狂刷手機,每天安排一個固定時間,更加自律;李佳春雨採訪過別人,發現城裏人只知道大理而不知道自己的家鄉,打算以後出去多發揚家鄉,有條件的話還要回來改造家鄉……

她們都説要考復旦大學。她們都變得自信、開朗,還帶動着周圍的同學,不再狹隘於大山、沉迷於手機,一起面向遠方、面向自己的未來。

雲南的山已經太大,青藏高原的山則是令人敬畏。

十年前我是一個揹包客,花了兩個月獨行青藏川。騎行青海湖,與珠峯相看兩不厭,在青樸修行山與苦行者們一起沉默,又一路搭車走川藏……祖國之壯闊、多元,與伴隨着的巨大落差,讓我的視野和思考豁然開朗。

在川藏交界處的巴塘縣,我搭上一輛拉蘋果的小貨車。司機從附近收了一車小蘋果去理塘縣賣,要沿着318國道穿過理塘高原。路上170公里,一路塵土飛揚,得花整整一個下午。

我隨手吃着他的蘋果(本土品種、土壤貧瘠,並不太好吃),隨口天南海北。他問我從哪裏來,我説從北京。他問,天安門是不是很漂亮。我説其實沒什麼好看的。他問怎麼去。我查了地圖告訴他,其實坐汽車、再坐火車,挺方便。

他沉默了一會兒,最終還是搖了搖頭。北京,對他和家人來説,太過遙遠、神秘。他們終其一生,可能都很難走出那片巨大、苦寒的川西高原。

| 理塘高原國道上

大山大河,外人眼中的風景,又何嘗不是一方水土的桎梏。

想去北京的,還有內蒙烏珠穆沁草原上的寶音一家。2009年,我從北京換了好多趟車,在烏珠穆沁草原深處,一個叫巴彥胡蘇的蘇木下了車。我敲開一户路邊人家的門,問他能不能介紹我到草原深處的親戚或朋友家住兩天。他很熱情地答應。不一會兒,一個叫寶音的青年(和我差不多年紀)騎着摩托車來接我。然後我和他們家幾口人擠在同一個蒙古包生活了幾天。

藍天、白雲、草原、牛羊、駿馬,綿延不盡。**然而這一成不變的美景,美不過三天。**為了給我解悶,寶音還叫來了表弟巴特爾,這個草原少年騎着摩托,帶我轉遍了周邊的親戚家、小河溝、馬場,最後又帶我去旗裏參加一年一度的那達慕大會。

| 夜色下的草原人家

我們騎着摩托,飛奔在草原的大路上,讓人覺得,就這麼一直騎,沒準也能騎回北京。儘管只有700多公里路程,但北京對他們來説,也許跟巴塘縣的藏族司機一樣遙遠。

問起來,他們都覺得,語言、飲食和生活習慣都不通(我想也是怕被歧視),儘管想去,但又從來沒有真正的下決心。事實上,錫林郭勒草原足足18萬平方公里(接近浙江+江蘇兩省之和),許多人窮極一生,也走不出那茫茫草原。

阻礙人們“去遠方”的,又何止那壯麗的河山?

身居北上廣深的我們,大多數並不瞭解那些河山。

還是雲南山裏的那些學校,前些年開了一門叫《國際理解》的課,讓學生們瞭解國外的風土人情、獨特文化,開眼看看世界。但開着開着,多半堅持不下去,北京、上海尚且如此遙遠,“國際”,對他們來説,更時常難以理解。

到上海之前,李紅婷最遠就去過大理,白雲霜去過隔壁臨滄,李佳春雨暑假去過父母打工的山東泰安(但呆在泰安哪都沒去),她們還算走的遠的,許多孩子最遠只到過縣城彌渡。

他們陷於大山,我們卻沉迷於“國際化”。乾點啥事兒,都力求國際影響力、領先全球,彷彿不瞄準個紐約、倫敦、東京,都不叫個事業。聊個天,不聊點洛杉磯、巴黎、悉尼、新加坡留學或旅行的新奇事兒,都不叫有見識。

而我時常跟大家講起巴塘、青樸修行山、烏珠穆沁,他們都聽得一愣一愣,彷彿在聽一些遙遠非洲的故事。

| 青樸修行山

茫茫的大海沒有成為我們溝通世界的阻礙,大好的河山卻成了我們互相瞭解的障礙。

我想起藝術家黃永泍説的,“文化間的誤會是永恆的”。不走過去,不去溝通,這種誤會、這腦子裏高聳的河山,就永遠存在。

最近看了一本叫《重走——在公路、河流和驛道上尋找西南聯大》的書。作者楊瀟,和我大致同齡,2018年放棄北京的工作生活,靠“11路公交”和偶爾的搭車,重走八十年前一代知識精英的南遷之路。

1937年,日寇鐵蹄下,北大、清華和南開的師生拖家帶口,或拋家棄子地南遷,先是來到長沙,成立長沙臨時大學(今人大多已不知)。因日軍推進迅速,不過一個學期,又只好內遷昆明。

無數學子在“讀書”和“救國”之間抉擇,不少人毅然從軍,政府和學校雖然為從軍學生提供許多幫助,但更多還是期望學子做好研究,將來重建國家。國民政府也並不總是電視劇裏反覆渲染的那般糊塗,蔣介石也闡述了“戰時如平時”的理念,終結了要不要搞“戰時教育”的爭論。

1938年初,由聞一多、黃鈺生、袁復禮為代表的十一位教師,帶着300位體格較健壯的男生,組成“湘黔滇旅行團”,在聞一多“你們是天之驕子,應看一看老百姓的生活”的勉勵中出發。

**彼時的雲南,實屬極難抵達的蠻荒之地。那時的北平還有一句俗語,管很痛苦的事情叫“受雲南大罪”。**當時的旅行雜誌也説,“昆明這個名字,在喜歡遊歷的外國人印象中還不怎麼陌生……也許比我們國人還要認識得多一些”。

“旅行團”先乘船到常德,繼而全部靠步行,行程3500裏,歷時68天。這些大城市的精英學子(和老師)們,每天面對的是惡劣的天氣、地形、土匪、瘧疾,忍受着家常便飯的飢餓,有時睡在豬圈、棺材屋倒地而睡。一路上,學地質的勘探地質,學社會學的調研不同民族的民俗,搞文學的編寫《西南采風錄》、收集民歌,更多的人則一路宣傳抗戰救國。

彼時回鄉宣傳抗日的大中學生,往往張口便是“帝國主義”“全民抗戰”,弄得農民面面相覷。下到地裏想要同農夫做談話式宣傳,卻被對方反問,“先生們,幾時亡國呀”。他們才痛心疾首地反思,中國的士大夫,一向對民眾非漠視即藐視,“這回亙古未有的民族抗戰發生,沉積着的嚴重錯誤,整個的暴露了出來!中國人不認識中國人!”

從匪患、貧苦的湘西,到“地無三尺平”、鴉片成災的貴州,這些一代知識精英,帶着“什麼都沒做的‘原罪感’”、對民間疾苦的直接認知、對建設現代化國家的使命,一到“富庶”的偏遠之地雲南,就投入到振奮的學習和研究中。

這3500裏的河山,這深入民間、艱苦卓絕的“長征”,何嘗不是成就日後的西南聯大——中國近現代教育巔峯的關鍵所在。

回顧這場“長征”,“戰爭可能使精英和大眾前所未有地團結起來”。只是,要將精英和大眾緊密團結起來的,難道非得靠戰爭或革命?

期望今天的共同富裕,能夠再一次團結起我們。

如果要找一個詞,代表中國人的國家情結,那麼,“河山”,恐怕是最佳答案之一。

“待從頭,收拾舊山河,朝天闕”,“國破山河在,城春草木深”,“河山只在我夢縈”……只不過,凡用到“河山”這個詞,總顯得有那麼些悲愴,彷彿只有失去後才懂得珍惜之感。

這兩年,疫情的襲來、內循環的倡導,正促使着人們將更多的目光投向國內。但疫情反覆,時不時的封鎖,動不動的封城,又時常令人沮喪。

返程途經昆明,我想去看看西南聯大的舊址(今位於雲南師範大學校內),得到通知,因疫情雲南師範大學封校,不讓進出。

這兩年的大學大概成了“監獄”。再如我即將大學畢業的堂妹,九月份我去北京出差,本計劃去看看她,帶她出來“放放風”,被告知全面封校。儘管當時除了瑞麗全國綠碼,她打了許多報告、證明材料也還是出不來。而這樣的封校,她們已徹徹底底地實行了兩年。

她的大三大四階段,進出校門基本只有返校和回家各一次。而這次的期末通知,學校更明確命令,出了校門就不允許再回去。所以要想留在北京實習、發展,因為沒有了學校的依靠(主要是食宿),大多數家境不富裕的外地學生基本就不可能了。

這幾屆的大學生,莫説“湘黔滇”、走向社會,就連城市郊區都去不了。而習慣“封閉式管理”的,又何止學校。

這次走訪的雲南某校,本有一組小同學獲得了“去遠方”的優勝,同學、老師、家長都準備好了,也自願簽好了事故免責條款,只待出發,怎奈地方教育局領導出於“安全考慮”,一聲令下,被迫取消。

目前的層層管控已經比較到位,人們的疫情教育、防範意識也已建立。“圍牆”的建立,是為了保護內部的活躍,並更安全地與外界交流,而不是為了真封閉。

而一些管理上、觀念上的溝壑依舊牢固。我們不能因為“去遠方”必然存在的風險概率,就禁足不前;我們不能因為外面可能的風險,就把成千上萬的成年人關在校園兩年;我們不應因為某次旅遊團傳播了疫情,就一刀切地拒絕全國的旅遊團;我們也不應某城某片區出現疫情,就一級一級加碼地,將該城、乃至該省拒之門外……

將目光從高大上的漫天煙火,轉向我們的廣袤大地,這兩年,我反倒去了許多地方調研。目光所至,人們面向未來的信心依然,人們渴望發展、上升的動力依然,人們希望與更多優秀者交流的願望依然。這些信心、渴望、願望,在封閉、悲哀的大環境下,又是多麼的可貴。

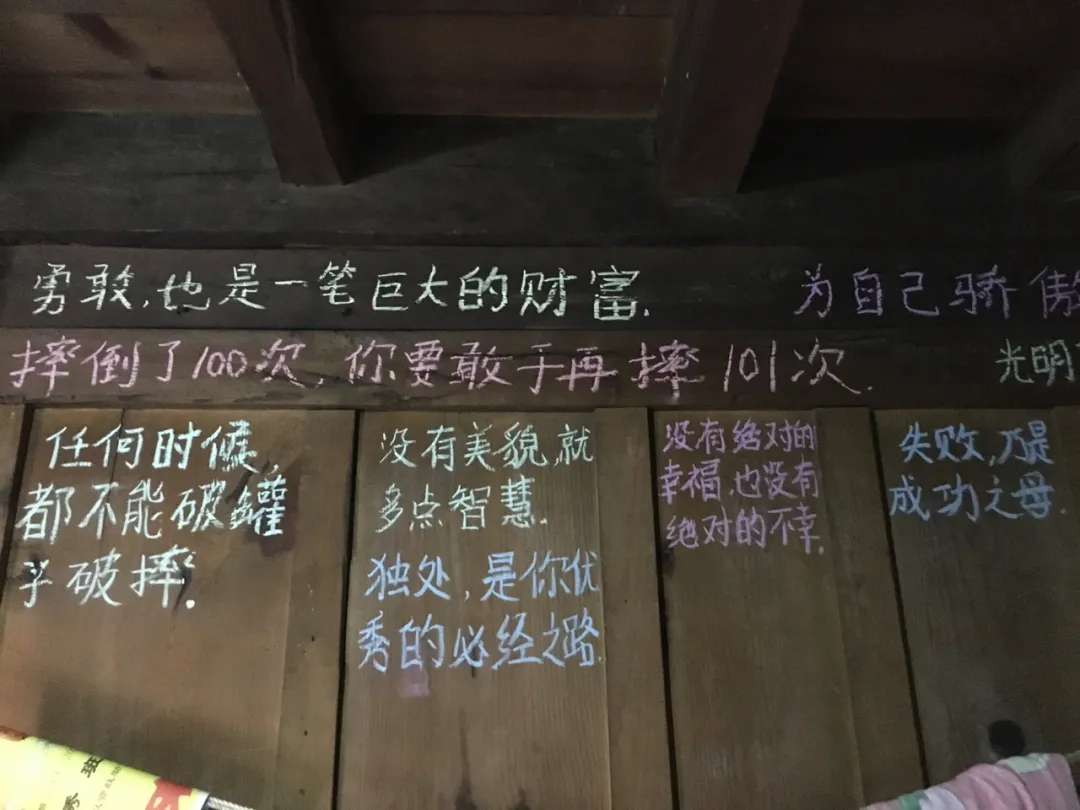

| 一對初中、小學的姐弟,在鎮上出租屋裏的“題壁”

民生多艱,疫情還將繼續,但這些積累起來的信心和願望經不起持續消耗。人心一旦散了,再想聚攏起來就不易了。

邱吉爾説,“永遠不要浪費一場好危機”。外面的危機,對我們促進內循環正是時機,封閉的國門,對人們跨過山河、加深彼此的瞭解正是時機,別人動不動就搞“封閉式”,對我們吸引更多關注、高質量發展正是時機。

願河山無恙,人們都可緩緩歸矣。

作者:劉子,民間觀察派,獨立思考者。上海樸人資產合夥人,杭州鼠打貓互動合夥人。個人公號:劉子的自留地。

參考書籍:

楊瀟,《重走——在公路、河流和驛道上尋找西南聯大》