從《逐夢演藝圈》到喜劇大賽,蔣龍在堅持什麼?_風聞

毒眸-毒眸官方账号-文娱产业媒体,看透真相,死磕娱乐。2021-12-25 19:48

再堅持堅持,萬一是對的呢?

“我今兒發現我長了一根白頭髮,你知道嗎?這是我26年來第一根白頭髮!”

毒眸(ID:DomoreDumou**)**在節目錄制的間隙見到了蔣龍。在聊天的兩個小時裏,他強調了三次關於白頭髮的事情。對於26歲的蔣龍來説,白頭髮和成名都來得很突然。

參加節目之前,他只是一個“帶些喜感的腰部演員”。但從節目開始,蔣龍成為了主角,在他出場的7期節目中,作品拿了4次當期票數第一。在昨天的半決賽中,蔣龍參演的《悟空》再度得到了8800票的好成績,全場僅有三人未給這一作品投票。

“悟空”和《最後一課》中的“喪屍26號”都是蔣龍最開始在節目海選的時候演繹的角色。但比起無奈轉行,害怕被人知曉過去的“喪屍26號”,蔣龍覺得自己更像是面對所有難關,都想再堅持一下的“悟空”。

作為一個“腰部演員”,蔣龍正好卡在那個不上不下的檔口上,賣慘顯矯情,説好也談不上。巨大的不確定性在過去一直充斥着他的生活,但他總會想,“再堅持堅持,萬一是對的呢?”

從演員到喜劇人

白頭髮是愁出來的。

在《一年一度喜劇大賽》裏,想不出好點子的時候,每個人都很愁。儘管每天排練的時間只是從中午到晚上兩三點,但作品沒想通的時候,休息時間裏演員們的大腦也歇不下來。尤其到了賽程後半段,不想讓觀眾失望的情緒讓他們對作品有了更高的要求。比如《悟空》,錄製前一天還在考慮要不要換本子,最後是靠一羣人加班加點才呈現出了現在觀眾看到的樣子。

蔣龍對自己最自信的能力就是能扛,很多好作品誕生是靠體力生扛下來的。每當作品卡殼的時候,總是需要依賴靈光一現,在蔣龍的描述中,那種感覺就像“包青天破案”一樣:不知道什麼時候能找到,刻苦是沒有用的,反倒可能上廁所、聊閒天的時候蹦出來了。但如果沒找到,就得一直找,不然就永遠在焦慮。

蔣龍沒有白扛。過去作為演員的他,沒有系統的喜劇創作能力,往往只能在演繹喜劇角色的時候有一些小想法,有佳句而無佳章。

但來到喜劇大賽之後,蔣龍遇到了Sketch(素描喜劇),這讓他第一次意識到自己也能成為一名合格的創作者,“疫情期間沒活兒的時候,我自己也嘗試看了一些編劇的書,但是太難了看不下去,我就想着我是不是沒這天賦。但是來節目之後,上了那個創作課,我感覺我找到門了。”

素描喜劇《The Phobia Workshop》

當然,每個作品的誕生都不僅僅是主創獨自的成果,還有幕後人員的羣策羣力。比如《這個殺手不大冷》,先是編劇六獸給了“the show must go on”的核心邏輯,然後是導演王建華給出的“利用吉他反殺”的創意,“我喜歡各種尋求幫忙,遇到問題的時候把導演、編劇、創作指導所有挨個問一遍,一定有一個能用的。”

而遇到張弛,或許是這段艱辛旅途的最大慰藉。二人的初遇是在節目的表演工作坊上,頗似《這個殺手不大冷》的場面,當音樂響起,他們隨着音樂自然而然地舞動在了一起,那一刻蔣龍意識到“這哥們可以”。確定搭檔之後,他們開始互相分享一些平時收藏的覺得不錯的短視頻、音樂等等,結果一看發現彼此的收藏都是一樣的。

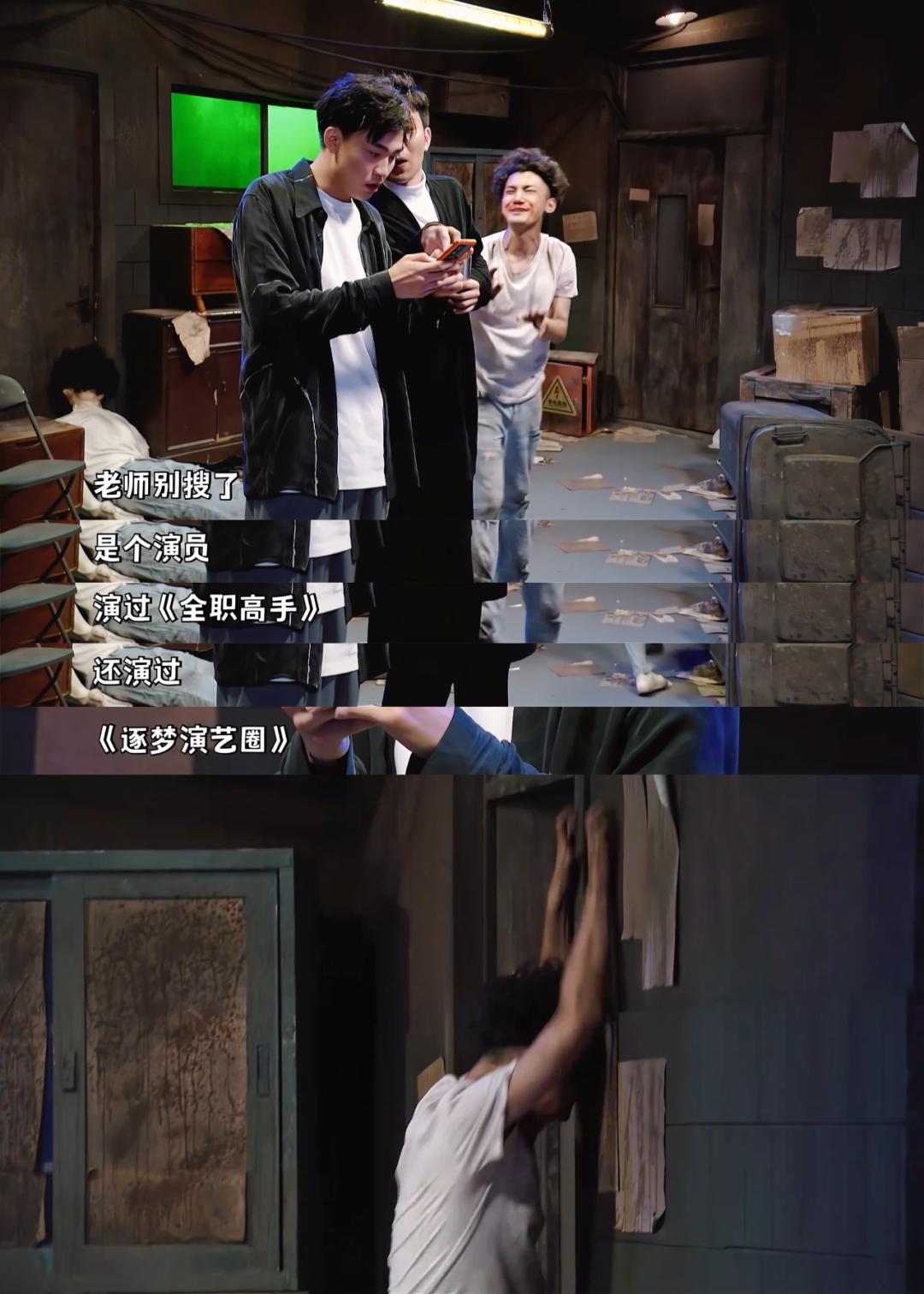

蔣龍和張弛在《這個殺手不太冷》後台

相似的審美,讓蔣龍和張弛在創作藍本上都能保持精神統一。《最後一課》裏的鬱郁不得志的喪屍蔣龍,和《台下十年功》裏堅持唱京劇的張弛,演繹的都是在面對不確定的環境下堅守自己初心的人。

就像史航在節目中評價的那樣:他們所有的作品都是在演繹四個字——高山流水,在凡俗之間直接提煉到詩意。

“逐夢”演藝圈

《最後一課》中的“課代表”像是蔣龍的縮影,在成長過程的大部分時間裏,他都是拔尖的那個。只不過,習慣優秀,先得習慣勤奮。

蔣龍長在東北,小時候就喜歡看小品、電視劇,有很強的表現欲。9歲那年,蔣龍靠模仿趙本山的小品《小草》,獲得了出演電視劇的機會。但他並沒有像很多童星一樣自此走上演藝的道路,而是回到學校繼續平常的學習生活,文藝活動僅作為業餘愛好出現。

2011年,蔣龍看到了周冬雨考北京電影學院的新聞,在他的印象裏,那是媒體大肆報道各大藝校招生的開端。彷彿“受到某種感召”,心中那顆小小的文藝種子逐漸發芽,本來成績優異計劃考取港大的蔣龍,在高二的時候決定投身藝考,“那時候小,我還不明白演戲是啥,感覺唱歌跳舞演戲什麼的都是一家。”

如此冒險的選擇當然也伴隨着猶疑,家人曾勸説蔣龍將唱歌跳舞當作以後工作之外的業餘愛好,但蔣龍發現,“我有一個叔叔,他有工作之後,其實沒有精力和時間來支撐這個業餘愛好,我很怕以後我也變成這樣,所以就想着別讓自己後悔。”

只要嘗試了就不後悔,這是蔣龍的人生哲學,“我經常這麼想問題:50年之後回想起來這個決定,如果沒堅持我肯定會後悔,如果堅持錯了起碼不後悔。”

也是為了讓自己不後悔,蔣龍只能悶聲向前衝。在待過的每個集體裏,他總是從籍籍無名開始,一步一步成為最優秀的那一批,就像在《一年一度喜劇大賽》裏那樣。藝考班的一年裏,蔣龍從零基礎到考上了北京電影學院;北電錄取時的成績也只是中游,但到了畢業的時候,他已經成了聲台形表四門課的課代表,並且在畢業大戲當中擔任男一號。

儘管如《最後一課》展示的那樣,演員在學校裏成績好、專業強,不代表出來之後機會就一定多,一定紅。但在蔣龍看來,其實各行各業都一樣,並不因為自己是演員而感到特別悲壯。

這樣的豁達也體現在他對《逐夢演藝圈》的態度上。儘管蔣龍畢業之後也曾出演《扶搖》《全職高手》這樣的大IP作品,但在節目中,蔣龍最為人所熟知的標籤仍然是他大一時出演的《逐夢演藝圈》。

蔣龍在《逐夢演藝圈》

據蔣龍介紹,當時《逐夢演藝圈》和其他很多項目一樣,在各大藝術院校招聘演員,並且還是為數不多招募之後有下文的劇組,“試戲試了好幾輪才試到這個角色,當時我上學也才一年,説話還帶範兒,試戲的時候慢慢學會放鬆着生活化一點了,對我的幫助還是挺大的。”

同時,從導演到整個劇組,對待這部戲都很認真,演不好的時候,還在現場一直磨戲。

但過程中的努力沒有辦法掩蓋結果的令人失望,作為豆瓣歷史最低分電影,《逐夢演藝圈》爛得聲名遠揚,但對蔣龍來説,這並不是什麼見不得人的傷疤,“其實表演系的學生,每週都會有表演課的彙報,彙報也會有非常爛的時候,這很正常。而且在《逐夢演藝圈》之前我也播過幾個特別不好的戲,只不過恰好這個比較出圈罷了。”

在許多觀眾的想象中難以啓齒的過往,對蔣龍來説非但雲淡風輕,還能反手將這樣頗具喜劇色彩的標籤化用到自己的作品當中。不堪的過往在轉變為喜劇人之後,甚至成了某種先天優勢。

《最後一課》

能將劣勢變成優勢,或許來自蔣龍從不後悔的信條,而要想出人頭地,離不開一次又一次不計成果的嘗試。大學畢業後,蔣龍一直在不斷試戲,每個角色都會去做專門的人物小傳,一直都是往多了寫。疫情期間沒戲拍的時候,蔣龍就待在家裏研究拍短視頻、研究寫劇本。《一年一度喜劇大賽》也不是他嘗試的第一個綜藝,在此之前他還報名參加了《奇葩説》,甚至是《樂隊的夏天》。

“我演了這麼多年戲下來,不會指望説某一個戲會給我帶來太大的改變,這東西靠的是緣分,我只能先培養好我自己,剩下的東西都決定不了。”蔣龍説。

在《一年一度喜劇大賽》上,蔣龍等來了屬於他的“緣分”。只不過對他來説,前面還有很長的路要走。

“堅持”會傳染

儘管現在還熱愛着表演,但蔣龍也清醒地意識到,以後未必。某種程度上,大他6歲的葉瀏就像時間線往後拉的蔣龍。

蔣龍和葉瀏是在拍攝《熱血尖兵》的時候認識的,當時劇組在山裏拍攝,條件艱苦,兩個人每天在一個炕上睡,形同兄弟。他們在個性上有不少相似之處,總是嘻嘻哈哈,能成為周圍人的開心果。葉瀏在《一年一度喜劇大賽》的採訪裏説,“張弛可能確實是更適合(搭檔)蔣龍,因為我和蔣龍搭可能是兩個蔣龍。”

葉瀏

不同於蔣龍的一往無前,葉瀏已經有了一個一歲多的女兒,為了照顧女兒,他還當了一段時間的全職爸爸。有了家庭之後,演員工作的不穩定性成為了一種隱患,像蔣龍那樣一次次的嘗試,背後都是需要負擔的成本。於是,葉瀏考慮了轉行,去做時間相對自由,且收入穩定的選角導演。這看似是一個折中的選擇,但坐在導演會議室裏開會的葉瀏卻常常走神,他心想,“這真的是我想做的事情嗎?”

打電話問蔣龍的意見後,蔣龍沒有直接替葉瀏做選擇,而是把他帶到了《一年一度喜劇大賽》的現場,“我在路上跟他講這有個節目的時候,他聽着眼睛就有點放光,然後我就直接把他帶到排練廳了。”

在這樣的機緣巧合下,葉瀏重新回到了他熱愛的舞台,全職爸爸的身份也同樣給他帶來了創作助力。而蔣龍在《最後一課》當中演繹的“喪屍26號”,儘管名字叫“蔣龍”,用的也是自己身上的梗,但他更想借着這個作品講述像葉瀏這樣的朋友的處境,“我覺得我是比較幸運的,一直還在拍戲,還有這樣的舞台,我是那種比較故作堅強的人。但是像葉瀏這樣的要轉行,實在太可惜了,因為我覺得他確實是很好笑的演員。”

蔣龍自己還沒有想過轉行,因為他還沒有面臨這樣的現實處境,還有為了熱愛反覆“試試”的餘地。但也正是因為他的義無反顧,幫助葉瀏更加確定了自己內心的聲音。

“再堅持堅持,萬一是對的呢?”這是蔣龍在《悟空》當中最想説的話,這種有些幼稚的信念,也默默影響着他周圍的人。

六年後的蔣龍還會站在舞台上嗎?他自己也不知道,對現在的蔣龍來説,更重要的是“就算堅持錯了,起碼不後悔”。

文 | 劉南豆

編輯 | 趙普通