驢神之死!_風聞

来者建强-仁者见智2021-12-25 16:19

在中學課本上,有一篇古典寓言《黔之驢》,出自“唐宋八大家”之一的柳宗元(773年至819年)之手。一提起柳宗元,會很快讓人想到他的《捕蛇者説》《賣炭翁》等傳世名篇,在大唐繁華盛世的許多角落,確有不少靠捕什麼和賣什麼為生的底層民眾,捕蛇者、賣炭翁是人間苦海中的兩個代表,每每讀之,心有慼慼焉。黔之驢卻與他們完全不同。

相比於《捕蛇者説》和《賣炭翁》,《黔之驢》的篇幅也是出奇的精悍簡短,故事全文加作者點評僅160餘字,但絲毫不妨礙《黔之驢》成為柳宗元筆下政治寓意最深刻的文章。

可惜,後世有“好事者”將它削肉剔骨,加工成了一具骷髏形的四字成語。那就是現在讓人耳熟能詳的“黔驢技窮”。之所以説“可惜”,“黔驢技窮”無法準確傳達《黔之驢》原文要旨。試想,黔之驢命喪虎口,如此悲哀的結局與其説是客觀的“技窮”導致,還不如説是為主觀上不知“技窮”所害。

假如真的只是“技窮”問題,那麼只要勤加苦練,掌握新的神技,在老虎張牙舞爪再度撲上來之時就能將之踢趴在地,便能一洗前恥,做個快樂的吃草拉磨之驢。

但是,如果情況根本就不是四字成語避重就輕地説的那麼簡單,即根本問題絕不是“驢技”的問題,那又該如何理解?我們先來回顧一下短得不能再短的《黔之驢》,然後與友鄰“印度驢”殊途同歸的遭遇做一橫向比較,或許能夠找到更接近真實的答案。

《黔之驢》全文如下:

“黔無驢,有好事者船載以入。至則無可用,放之山下。虎見之,龐然大物也,以為神,蔽林間窺之。稍出近之,憖憖然,莫相知。

他日,驢一鳴,虎大駭,遠遁;以為且噬己也,甚恐。然往來視之,覺無異能者;益習其聲,又近出前後,終不敢搏。稍近,益狎,蕩倚衝冒。驢不勝怒,蹄之。虎因喜,計之曰:“技止此耳!”因跳踉大㘚,斷其喉,盡其肉,乃去。

噫!形之龐也類有德,聲之宏也類有能。向不出其技,虎雖猛,疑畏,卒不敢取。今若是焉,悲夫!”

作者開篇用了三個字完成了對故事發生地狀況的交代,即“黔無驢”,唐代的黔地相當於今天湘桂川三省交接及周邊的廣大地帶,當年“安史之亂”(755年至763年)初期,安祿山等領“胡人聯軍”從華北殺向長安,唐玄宗戰略性大撤退疾走西南——就是黔地這個大後方去避亂。“安史之亂”撕開了胡漢之間被盛唐繁華掩飾的裂痕,對大唐中晚期及後世都造成了深遠影響,而柳宗元生活的時代就在那持久的餘波震盪期,宮廷與社會籠罩在一片談“胡”色變、藩鎮割據的陰鬱氣氛之下。

“無驢”,意思是“好事者船載以入”之前是從來沒有過驢子的。正因為這個情況,接下來才生出兩個新事端,一是驢來到此地“無可用”;二是附近老虎見之一時被驢子的大塊頭迷惑,“以為神”。這能笑話老虎沒見識嗎?不能吧。所謂“沒見識”常常是一種可貴的樸實,那是優點。歷史的列車也常常奔馳在樸實奮鬥取代腐朽無能的週期軌道上。

小看了老虎,甚至以為人家是紙糊的,即便是被戴上了神的光環,驢的神氣光景是無法維持長久的。

雖然原文題為《黔之驢》,但我總覺得“題不對文”,文中最有戲份的怎麼看都是老虎,而不是驢子。以一個失敗者為題,那一定是警示教育篇。

一開始,驢子和老虎兩看“莫相知”,彼此陌生是自然的。有一天,驢子估計忍受不了僵持的折磨,率先發動了,以期“一鳴”驚虎。初次的隔空“交戰”,效果不錯,老虎竟然“大駭,遠遁”了。

老虎被可怕的驢叫嚇得逃走時,有沒有夾着尾巴,作者雖然沒有充分照顧到後來人的情緒,在這方面着墨甚少,但是多少還是刻畫了一副老虎以為驢要來吃它而感到“甚恐”的情狀,所以留給後人可供發揮的空間是有的。想象老虎夾着尾巴逃跑了,也不要忘了想象一下,目睹老虎逃跑的驢子不知該有多麼的威風和神氣,“一鳴”的賣弄豈能餵飽無限的虛榮,想叫就叫,叫個不停,那才能讓身心飄飄欲仙,舒暢至極。

老虎真不是紙糊的,恰恰相反,是精明老到、智慧十足的老虎。

老虎安定驚魂之後,發現驢子並沒有追上來吃掉自己的打算,驢子崇尚的估計是“得饒且饒”的中庸哲學。然後,老虎又回去了,先是一番“往來視之”,察覺驢子像是“無異能者”,大概率上排除其為神的可能。懷疑一旦堅定,恐懼日漸消弭。於是,老虎越來越習慣於驢叫,壯膽“近出前後”。不過,為謹慎起見,暫時“不搏”。輕鬆玩耍是貓科動物投入戰鬥的最佳狀態。此處,作者也許儘量給驢子留點面子,所以才虛晃一槍地説老虎當時“不敢搏”。其實,那本質不是敢不敢的問題。

很快,老虎擺出了進一步挑釁的姿態:越來越抵近的偵查,越來越輕佻的舉動,簡直如入無人之境。不知,老虎跳前跑後,有沒有差點崴了腳脖子。

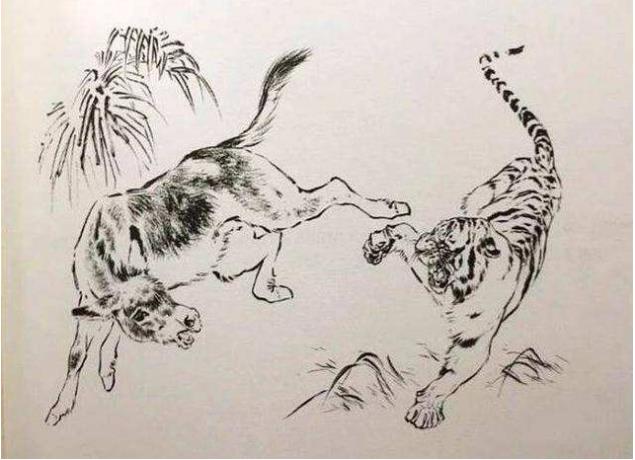

驢子終究是“不勝怒”,使出了自以為是的殺手鐧,“蹄之”。或許,一蹄,不中,再蹄,還不中,接着會不會就亂蹄了?沒有吃過驢肉,但終於見到了驢出招,老虎大喜,心中冷笑道:“技止此耳”,此神的能耐就這麼幾下呀!老虎不發威,一發則是乾淨利落“四連擊”:跳起、大㘚(吼)、斷喉、盡肉。美餐一頓,揚長而去。

老虎的口福不是一般的好。用吃貨俚語來説,天上龍肉,地上驢肉。飛不上天的老虎在地上吃了驢肉,也就等於吃了龍肉。

“形之龐也類有德,聲之宏也類有能”,“類有德”而沒有德、“類有能”而沒有能,作者最後給出的這一句點評,鞭辟入裏,道出了一部分歷史的真象。

形體龐大,好像很有風度和德性;聲音洪亮,好像很有本事和能耐。統治者外強中乾的這一可悲面目,對改良政治從抱有希望跌至失望甚至絕望的柳宗元算是看透了。

但是,柳宗元好像還保留了一絲幻想,“向不出其技,虎雖猛,疑畏,卒不敢取”,假如驢子不以小伎倆去招惹老虎,不落入老虎的圈套,或許就不會自尋死路。

事實不容假設。那樣可笑而可悲的假設,連柳宗元自己想想都哭笑不得,“今若是焉,悲夫”:今天就是這個樣子啊,太可悲了!

《黔之驢》落幕了,但故事還在循環重複。柳宗元的悲嘆就在於他個人解不開歷史惡性循環的扣子,蠢驢若不斷出現,老虎們正偷着樂。

上文已經説了,在古代印度也有這麼一隻“黔之驢”,或許“黔之驢”是印度驢的變種。接下來,不妨把兩隻驢擺一起來比較一番。

古代印度有一本早於公元前6世紀就已成集的民間寓言話本——比古希臘的《伊索寓言》還早——名曰《五卷書》,其中第四卷第七個故事,講的就是類似於黔之驢的印度驢的不幸遭遇。

需要補充幾句,在古代世界,梵文版的《五卷書》曾被轉譯為很多民族語言(如蒙古語),卻不見有漢語。第一個漢語版本仰仗於已故國學大師季羨林之手,那已經時值20世紀下半葉了。然而,這並不表示《五卷書》對古代中華世界沒有產生作用。相反,自漢代以來,通過有大量引用《五卷書》中故事的佛教經典,印度的民間故事和智慧對中國文學及創作產生了不可低估的影響。因此,很難説崇信佛教的柳宗元沒有受到過印度故事的啓發而寫出了《黔之驢》。

話不多説,不妨一看印度那個驢之死的事故。現從羨林師的譯本摘抄部分如下:

“在某一座城市裏,有一個洗衣匠,名字叫做叔託缽吒。他有一條驢,因為缺少食物,瘦弱得不成樣子。當洗衣匠在樹林子裏遊蕩的時候,他看到了一隻死老虎,他想到:‘哎呀!這太好了!我要把老虎皮蒙在驢身上,夜裏的時候,把它放到大麥田裏去。看地的人會把它當做一隻老虎,而不敢把它趕走。’他這樣做了,驢就盡興地吃起大麥來。到了早晨,洗衣匠再把它牽到家裏去,就這樣,隨了時間的前進,它也就胖起來了,費很大的勁,才能把它牽到圈裏去。

有一天,驢聽到遠處母驢的叫聲。一聽這聲音,它自己就叫起來了。那一些看地的人才知道,它原來是一條偽裝起來的驢;就用棍子、石頭、弓箭,把它打死了。”

印度的故事中,一開始出現了一個洗衣匠,這個人物似乎可以對應上那個在《黔之驢》中一閃而過的神秘的“好事者”。而印度的洗衣匠一而再、再而三地出現,簡直是男一號,他所思所想的坑蒙拐騙、投機倒把之術佔了故事的大半篇幅,驢子則像是他手中的一個道具。

印度故事,老虎一開場就無聲無息、不明不白地死了。而老虎在《黔之驢》中身兼重任,缺它不可;缺了它,驢子就真的成了神,天下無敵,無比任性。

既然印度的驢子僅僅是個道具,它被人蒙上虎皮裝老虎,不小心露餡之後,又被人乾淨利落地打死了。這完全不是我們想象中的磨磨嘰嘰的所謂“印度人”做出來的事,故事中的“印度人”貪婪成性,也殘暴成性,他們個個都不是吃素的,只有可憐的驢因偷吃了素而慘遭身滅。

且不論,印度驢是否罪該一死,再回看《黔之驢》,我徹底明白柳宗元的悲鳴了。一隻居心叵測、老謀深算的老虎對一頭不知天高地厚的蠢驢下手,整個過程算是費盡周折,耗時甚長,而現場卻連個像樣的人影都沒見着,特別是那個始作俑者的“好事者”,全都去了哪兒了呢?難道是在場的人都已屏住呼吸,耐着性子等候一場“驢蹄與虎爪的對決”上演,還是眼看着大禍臨頭,早已各奔東西去也?

兩隻驢都死了,但死的寓意有很大的不同,印度驢之死,彰顯正義終歸是在部分人的手中,而黔之驢的死,純粹是禽獸衝突,而旁觀者有比場上的禽獸好多少呢。

讓死驢對自己的死負責,這於現實和未來有何用?!沒有當但,又無法保持樸實的品質與冷靜的姿態,只會重蹈覆轍。

如果要從中故事中汲取一點養分,我想把它們歸結為這樣一個結論:一個自高自大到發了狂的國王,一隻春情發動的蠢驢,它們之間沒有差別,如果任其都走到歪路上去,這個責任主要應該由大臣和看驢人來承當。