我們有理由拒絕“洋節”嗎?_風聞

互联网指北-互联网指北官方账号-只是想关注互联网,或者被它关注2021-12-27 11:38

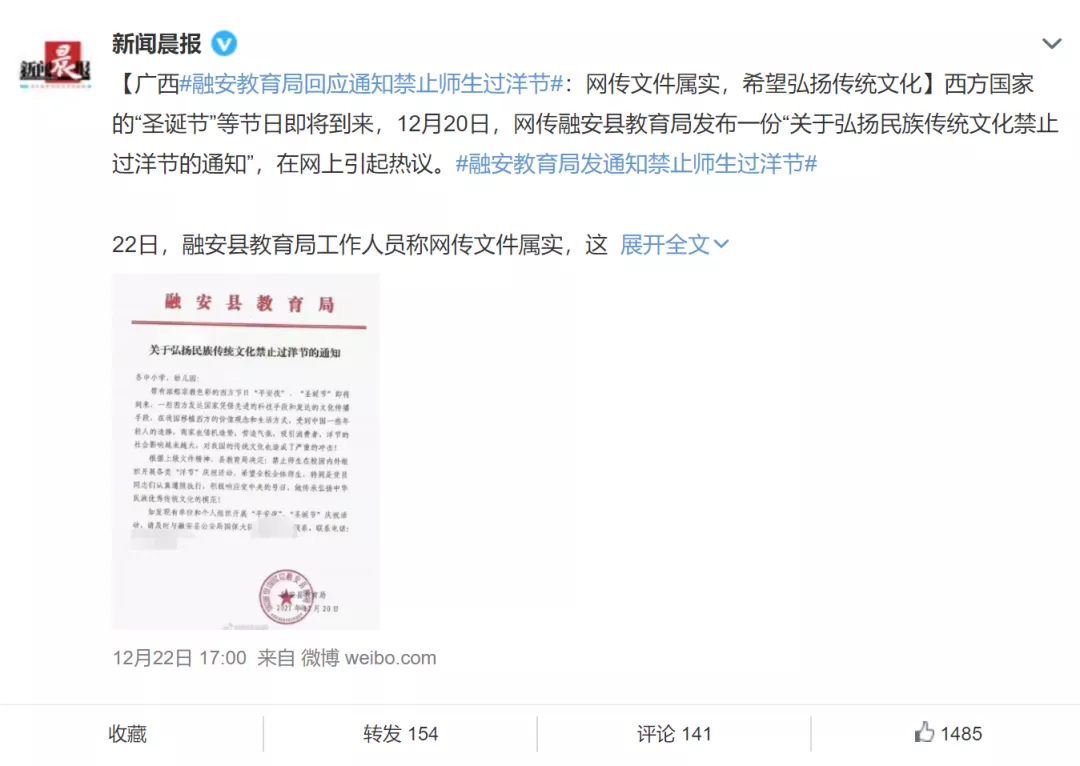

關於中國人該不該過洋節這件事,爭議從來沒有停止過,甚至雙方的觀點都沒怎麼變過:

有人認為大多數洋節就是宗教色彩濃厚的節日,中國人容易過得“不倫不類”也缺乏共情基礎——就像“感恩節”背後血淋淋的殖民黑歷史,屠戮的對象還是黃種人——一不留意就會成為“洪水猛獸”;但有人認為沒必要這樣“文化不自信”,年輕人就想找個理由玩一玩,這其實是開放發展的標誌。

(猜猜評論區會是什麼畫風?)

這些爭吵很難有結果。畢竟聖誕節、感恩節們是不是“文化入侵者”,能不能反映傳統文化在年輕人羣中的式微,都是需要例證充分、邏輯嚴密的社科話題,大部分人並不具備相匹配的能力。即使到了互聯網時代,人們也只是通過“新媒體工具”的發達獲得了一種“我可以參與討論”的假象。

但洋節畢竟也不是“雙11”“618”之類的人造節,沒有執行方案,不會因為結案覆盤的不理想被“砍掉”,更不是通過前期洞察的針對設計。它存在的理由本質上和我們的春節、中秋、端午沒什麼區別,首先得是一羣人共同記憶的總結,接下來只是週期性的閲讀理解。

所以別看“洋節營銷”基本已經成為了各行各業的標配,“中國人該不該過洋節”的問題永不過時。

魯迅先生在他的小説裏,對故鄉的春節祭灶等儀式有過精彩的描寫:大年二十三或二十四灶神昇天,這一天或前一天擺宴,謂之“送灶”。

“送灶”其實是為讓灶神封口所設的一個局——灶神繫上帝派到凡間的觀察員,昇天是述職,報告他在家中所見善善惡惡,好讓老天爺予以賞罰。凡間怕灶神到天庭説壞話,便用好吃好喝款待之,所以“送灶”有句口頭禪:“上天説好話,下界報平安”。

這是一個很典型的例子,解釋了經歷了漫長農耕時代的中國人為什麼非常注重傳統節日,人們堅信通過儀式來建立自己與自然規律的聯繫,同時也對過去的一年自己的言行進行道德層面的反省。

也解釋了人們為什麼會對“傳統節日”慢慢不感興趣。法國人類學家列維·施特勞斯曾有一個著名的命題:“神話終止於何處?歷史又從何處開始?”在他看來,神話和歷史是完全對立的,神話是靜止封閉的系統,而歷史則是開放變化的。當理性逐漸佔據一個民族的集體思維,建立在神話基礎上的傳統地位便岌岌可危了。

在魯迅開始對故鄉的生活方式產生質疑的時代,新文化運動和後續的革命力量已經吹響號角,中國人在與外部世界的比較中發現了自身文化體系存在的缺陷,然後封建家長制逐漸土崩瓦解,宗族的力量被掏空,而作為傳統文化象徵符號的傳統節日,其所代表着的儀式感也在這個過程中不可避免地被大幅度降低。

(看圖猜課文)

只不過新文化運動無力改變的是,在這個漫長的歷史演進過程中,我們並沒有真正走出物質匱乏的困境。

八零九零後共同的童年回憶,美國動畫片《貓和老鼠》裏湯姆和傑瑞鬥法的房子,設定為美國普通家庭,但每次湯姆打開冰箱,都能看到即便在今天的中國家庭都罕見的豐富食物儲備。不得不提到一個殘酷的事實是,《貓和老鼠》首播於1940年,這一年,美國的人均GDP便已達到755美元,而中國追趕上這一數字,用了整整五十年。

童年的我也是在九十年代,才在記憶裏第一次在校園門口看見聖誕樹。只是我當時無法想象,我習以為常的生活方式,在物質層面還落後西方世界一個時代。

物質基礎決定上層建築,在經濟弱勢的背景下,西方的文化伴隨着喇叭褲和漢堡可樂,輕鬆地劈開鐵幕,蜂擁而入。

《河殤》式的民族虛無主義曾一度在知識分子中流行,人們讀完《夏令營中的較量》便相信日本孩子個個都是武士接班人、翻開雜誌會看到美國總統下令停電救麻雀的感人故事、閒聊時讚歎德國工程師百年後還負責前殖民地下水道的保修。從這些今天看起來啼笑皆非的雞湯中,能感受到曾經的中國人剛剛敞開大門面對世界時,有多麼的羞怯和不自信。

歷次社會轉型和經濟週期給普通人命運帶來的巨大顛覆,也讓人們在精神層面一度無所適從。於是傳統節日雖然失去了教化功能,逐漸世俗化,但人們和處在亂世中的先輩們似乎也達成了某種共識,我們都需要被超驗的儀式填補精神空缺。大白話就是:

我們需要更多的“節”,並且我們缺乏“好節”。

所以在八九十年代,春晚可以辦得很出彩,把“年味很足”這件事從民間傳説裏又拉回到現實生活中,洋節們也漸漸流行起來,《我愛我家》裏參加過抗日戰爭的傅明老人帶着全家擁抱“愚人節”,小學生賈圓圓能用零花錢在1994年買到萬聖節的“鬼臉”玩具。

無論是來自北極、憨態可掬的聖誕老人還是外國電影裏總被人唸叨的《聖經》故事,都有一種帶着神性的吸引力,能讓人暫時擺脱庸常的生活,滿足對於物質文明發達的刺激想象。

當然“過洋節合理”的背後,是一個更加現實的問題:我們與西方物質基礎的差距,終有一天是會被抹平和反超的。到那個時候我們還有保留洋節的理由嗎?我們需要在這個追趕的過程中,照顧到我們的“文化主體性”嗎?

接下來就是老生常談的爭議聲。

1993年,《人民日報》就刊文《海外華人的聖誕困惑》,質疑“為什麼……佛陀、孔子、老子、張道陵等人的生日就不是‘聖誕’?”2006年刊文《年輕人為何熱衷聖誕節》,對“一些人對聖誕節熱衷,而對自己的傳統節日,如春節、端午節、中秋節、重陽節等有所冷淡”的現象“感到憂心”。2015年刊文《過洋節帶給我們的思考》,號召“繼承和發揚中國傳統節日”。

我們的鄰居韓國就很適合給我們“抄作業”。當韓國人在全球大搞文化輸出時,幾乎很少有人注意到,韓國就是一個文化主體性喪失嚴重的國家,他們輸出的文化產品大多是對西方文化的縫合,就連美食也是炸雞啤酒和靠午餐肉撐場面的部隊鍋。

這樣的文化輸出究竟是讓韓國變成了世界文化消費的打工仔還是引領者,恐怕還很難説。具體到我們身上,想讓年輕人迴歸傳統節日,可能就得重構主體文化的吸引力,讓過年不再只有空洞庸俗的一句“恭喜發財”。

長久以來,“洋節是商家營銷的手段”這種説法甚囂塵上。中國老百姓喜歡説話説一半,從事實出發,洋節是商家營銷的手段不假,只不過這種營銷手段似乎很少奏效。

在英國,從2007年開始,百貨商店John Lewis每年聖誕節都會發布聖誕廣告大片,包括英國國寶級歌手Elton John等大牌明星經常出演。這也帶動了很多國際知名品牌拍攝聖誕廣告大片的風潮,蘋果、可口可樂、迪士尼、LV都未能免俗。

這些廣告大片都與產品關聯不大,要麼是温馨的家庭故事,要麼是講述人物成長,都是在烘托聖誕節的節日氣氛,並無太多的植入空間。

這一套基於傳統家庭和社會結構的文化產品如果想複製到中國,機會是屬於春節和中秋的。平移到其他任何一個時間點上,想要廣告主們放棄某款具體產品,用巨大投入試圖用故事尋找和消費者們的共情機會,換來的大概率是甲方的“植入不通透”“沒有get到我們品牌的點”,也很難討好消費者:你拿什麼説服對方增加一系列“非必要性消費”?

成功的節日營銷案例,基本都集中在四兩撥千斤的“抖機靈營銷”、所謂的“走心小細節”,比如APP推出個聖誕帽頭像、買奶茶送個麋鹿手機掛件、新媒體運營們提供文案找美工們設計一張聖誕主題海報等等。

這裏不得不提到一個天才的本土化方案——平安夜吃平安果。這個習俗的準確起源已經不可考了,通過搜索引擎的考據至少可以將時間點回溯到2005年之前,當時有天涯網友發帖問“聖誕節買什麼禮物給mm才算個驚喜呢”,熱心網友就回答“節日必吃的平安果啊、情侶喜歡的精美禮品啊,讓老人感到開心的東東啦!”

平安果的成功具備了熱搜式營銷的多數特徵:通過諧音來迅速建立理解路徑、傳播便利簡單、能精準捕捉到人們參與節日的訴求。但較真起來還真有可能不是中國商人們的原創,經典中餐“籤語餅”的故事完全可以套用在“平安果”身上。

在善於做“左宗棠雞”的美國中餐廳,會提供一種叫“籤語餅”的飯後點心,英文叫“Fortune Cookie”,這是一種脆甜的元寶狀小餅乾,烘成金黃或杏黃色,空心內藏着印有睿智、吉祥文字的紙條,食用時輕輕將其攔腰掰開,便會得到印有中英文的籤語。這實際上是美國的中餐廳經營者對中國文化的單方面想象,但飯後掰塊籤語餅,卻已經形成了他們吃中餐的固定習俗。

中餐到美國可以異化,聖誕節來到中國,當然也可以異化。文化就是在不斷異化、不斷從水土不服到本土化的改進中發展的。圍繞着節日的發明也一直都沒間斷過,聖誕老人這個形象也就誕生了不到三百年左右的時間。

洋節在中國的另一個本土化營銷成果,便是它成功地讓年輕人們多了很多個情人節。戀人們會在這一天約會見面、互贈禮物。聖誕節自帶的異域色彩及神秘的宗教氣息,很容易讓熱戀中的男女產生浪漫的情愫。當西方人圍着飯桌全家團聚時,中國的年輕人選擇離開家,去商場、去餐廳、去酒店,這是對外來教條的祛魅,洋溢着新人類遵從自己慾望的酷。

但平安果的流行,利好的是水果批發商;情人們的約會,利好的是酒店賓館。受益者過於垂直,實際經濟效益也有限。

洋節營銷更現實的意義就是“二創”,是擺在運營部週報裏的KPI,是可以放在排期裏的“飽和工作”證明。萬聖節妝容、感恩節打卡、抖音上的美女們早在上個月就穿上性感聖誕裝跳舞了,他們創造的流量,似乎遠超這些節日的實際熱度。

所以與其思考我們應不應該過洋節、洋節是不是人們營銷的結果,不如思考思考誰讓我們背上了這些KPI?我們又為什麼總是被這套運營策略吸引?

粗略地理解,這套運營策略的奏效,就像食色性也的感官刺激,營銷需要明顯的標識。比如你父母轉給你的養生文章,一定要用最聳人聽聞的標題,裏面配上各種金光閃閃的GIF,十幾塊顏色,二十多個箭頭,指引着你閲讀那些偽科學。你父母遇到一個頭發染成好幾種顏色的殺馬特,可能會覺得對方不正經,但看到這樣花裏胡哨的文章,卻一定要轉發。

我之前一直覺得是互聯網的下沉給這些營銷提供了市場,但幾個月前的一天,一些我素來敬重的知識女性也開始在朋友圈打出“誰送我秋天的第一杯奶茶”時,我才開始重新琢磨營銷的本質。

所有的營銷,都在利用人性做文章,而人性最大的弱點,便是害怕孤獨。人是社會關係的總和,對於成年人來説,對被孤立的恐懼始終埋在大腦皮層最深處。當這種恐懼外化成行為,便是從眾和跟風。

無論何等的學識、視野、閲歷、專業水準,都敵不過人性。你無法想象當你的社交網絡都在參與一件事時,你偏偏特立獨行一笑而過的代價,你的手指總會在某個詞語、某幀畫面的衝擊下,點一個複製+粘貼。

你一輩子參加過幾次萬聖節化裝舞會?你吃過感恩節火雞嗎?你知道那些拿《鈴兒響叮噹》當bgm跳舞的妹子可能連哪天是平安夜哪天是狂歡夜都分不清嗎?當然這些知不知道都不重要,重要的是在這個遍地都是營銷誘惑的年代,我們不妨把這些節日當成難得的思維鍛鍊機會——社交網絡已經變成最重要的生活場景之一,你參與的任何事件,可能都會影響你對自我的塑造。

在知識讓位給娛樂、觀點讓位給成見、情緒讓位給思考的賽博世界,你必須先回答好“我是誰”這個問題。

節日的建立,背後往往依託着故事,但在不同年代,同樣的節日我們會講述不同的故事。今天人們談起聖誕節,不會再有人願意提起耶穌,那個飽受創傷的神之子太悲慘了。

人們開始講述一個來自北極圈的老者,全世界職稱最高的快遞員,駕駛馴鹿挨家挨户給孩子們送禮物的故事。在消費主義尚未興起之前,這無疑傳遞了親情的温暖。

但消費主義,就是要創造冗餘的價值觀。

我們不得不承認,這種冗餘從另一個側面看,可以叫豐富。可口可樂的糖漿和氣泡,便是對白開水的豐富,而且最有意思的是,這種豐富體驗,甚至創造了某種表面上的平等。我喝的可口可樂,和美國總統辦公桌上的可口可樂沒有區別,它們可能來自配料設備都完全相同的生產線,總統的享受,我也能用很低廉的價格品嚐到。

但消費主義掩蓋了這種表面平等之下的殘酷現實:美國總統愛喝可樂,但他同時可以接受最頂尖醫療團隊的身體檢查,可以使用各種先進的健身器材維持健康體態;我愛喝可樂,得到的可能只有糖尿病。

聖誕節這個已經和禮物掛鈎的節日,同樣也埋藏着這種陷阱。大家都在過聖誕節,你微博裏的偶像在過、你身邊的富二代在過、你的女神也在過,世界變得温柔起來,收斂起了本來的參差和鴻溝,彷彿歡樂如雪花,均勻落在每個人身上。

但事實並非如此,你看不到的地方,還有更多的人在為了微不足道的收入疲於奔命,而推導一下自己的財務狀況,恐怕也無法支撐退休後的安樂生活。

這種情況下,選擇用花唄或者寅吃卯糧來過一個足以讓朋友圈收穫大量點讚的聖誕節,就是有點大病。

每個人際遇不同,導致思維方式的千差萬別,“互聯網上什麼都能吵起來”並不僅僅是一句玩笑。哪怕一條狗,在主人眼裏是親兒子,在旁觀者眼裏可能只是一道等着紅燒或清蒸的葷菜,就更別提一個外國節日了。我們沒有資格去指導任何人的生活方式,但我們不妨重新審視一下,我們的價值觀、我們的趣味、我們的態度,到底是源自我們自身的本質需求,還是被某種力量強加或借貸來的?如果是後者,我們享受到的只是色彩斑斕但內裏空洞的歡愉,但失去的,是最寶貴的自我。在魚龍混雜的大潮裏,沒有任何東西比自我更寶貴。

清空這些冗餘、償還這些借貸,再去看待包括聖誕節在內的所有讓你遲疑的事物。你若真能感受到温暖和甜蜜,那它們就是值得珍惜的,但如果你從中只收獲了焦慮和不安,像拋棄出軌的渣男一樣果斷地拋棄它,也是正確的選擇。