互動遊戲那麼好玩兒,互動電影怎麼這麼無聊?_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2021-12-28 09:06

公眾號:動畫學術趴/babblers

作者/ 丸子

編輯/ 思考姬

“一旦用户發現了這個真相……觀眾會產生嚴重的無聊感和多餘感,認為自己的交互行為是沒有意義的”

目前,市面上被稱之為**“****互動電影”、“互動劇”**的作品越來越多了。

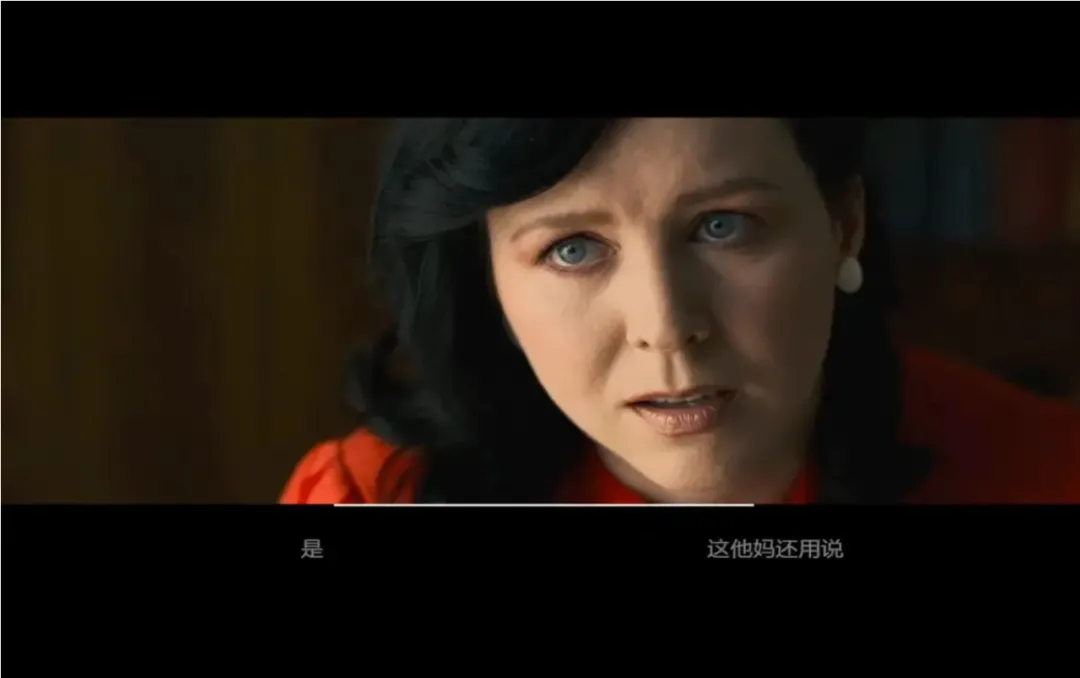

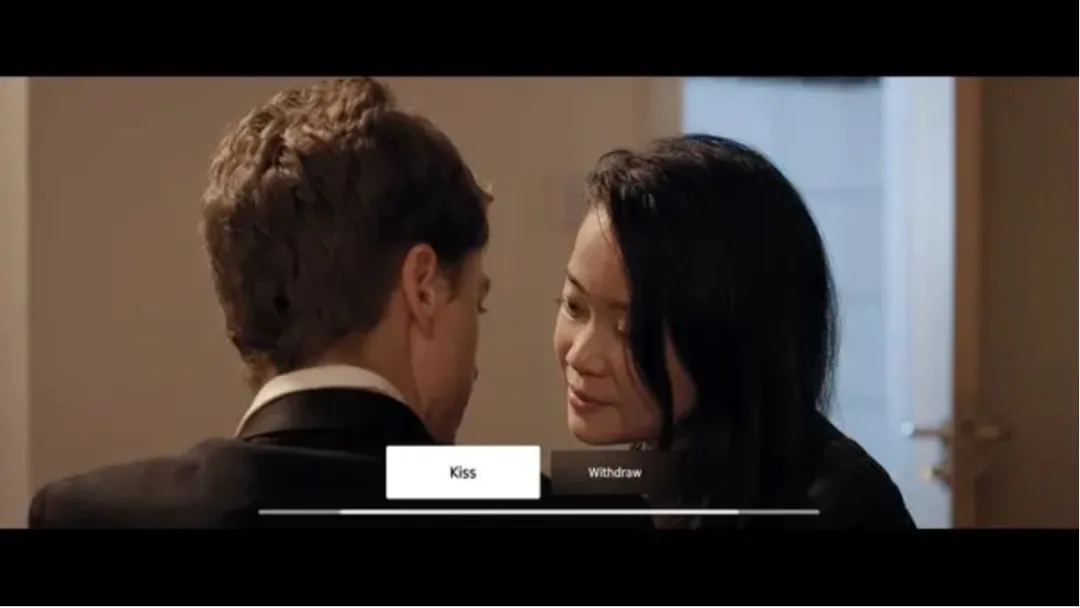

比如著名的《黑鏡》系列聖誕節特別篇**《黑鏡:潘達斯奈基》**(2018),和《晚班》(2017)等。

《黑鏡:潘達斯奈基》

影片將聚焦一位年輕的程序員,他將一部奇幻小説改編為遊戲。然而很快現實和虛擬世界混合在一起,開始造成混亂。

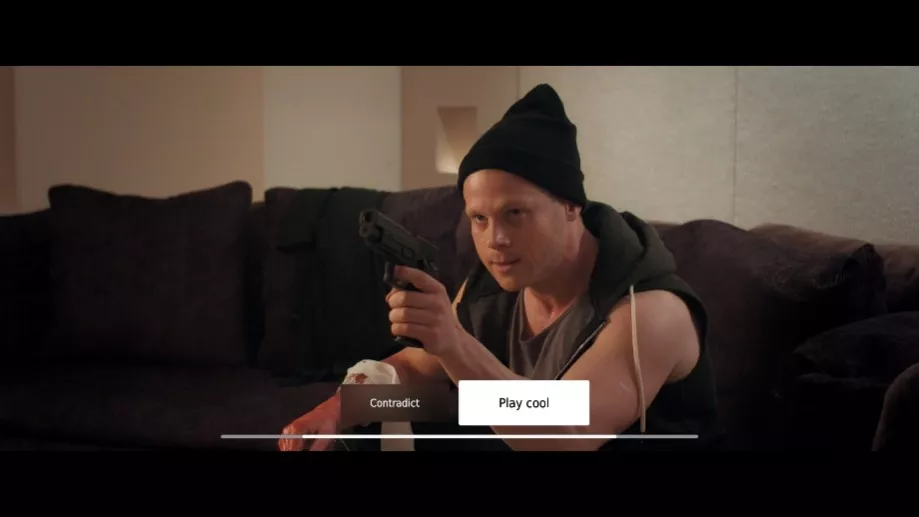

《晚班》是一款全動態影像的犯罪懸疑遊戲。遊戲講述一個數學專業的大學生——馬特,莫名其妙被捲入一場拍賣所的盜竊中,並試圖證明自己的清白。遊戲中玩家將會面臨一系列的抉擇,有些決定甚是微小,但卻會導致截然不同的結果。

他們在傳統的電影敍事的基礎上增加了微交互,吸引了眾多用户的眼球。

《黑鏡:潘達斯奈基》中的交互場景

《晚班》中的交互場景

在這些作品中,設計師會提前設計好一個龐大的類似於網絡分支展開狀的敍事結構,在這個敍事結構中,角色做出了眾多的情緒化和戲劇化的**“選擇”。**

這些選擇會影響當下及未來,這種影響往往復雜且廣泛,直接或間接決定了故事的走向。

這帶給我們許多疑問:

互動電影是如何發展而來的?

互動電影的未來又在哪裏?

互動電影的前世今生

世界上第一部互動電影可以追溯到1967年於加拿大蒙特利爾電影節播映的由拉杜茲辛瑟拉編劇並執導的黑色喜劇**《一個男人和他的房子》**。

《一個男人和他的房子》畫面

該片講述了一位中年男子諾瓦克在一個具有紀念意義的一天中的離奇遭遇。

電影由倒敍展開,一開始便是一座燃燒中的公寓樓,人們紛紛被救出,而諾瓦克卻充滿了愧疚,於是觀眾跟隨電影進行情節探索。

電影在播出的過程中需要暫停9次,每次暫停之前,觀眾需要通過按下座位上不同顏色的電子案件投票,得到票數較多的選擇則決定電影接下來的情節發展。

現場觀眾在主持人的引導下進行選擇

在當時,這個環節的進行頗有戲劇性,一名主持人會走上舞台,詢問觀眾希望男主人公接下來要做什麼,與此同時,兩部35mm放映機會做好準備,並按照多數觀眾的選擇進行影片放映。但該片的內容由於不符合捷克當局的意識形態要求,被捷克政府禁止上映。

15年後的1982年,索尼娛樂公司出資為35家影院配備了裝有紅黃綠三色投票按鍵的椅子,用來放映《一個男人和他的房子》,並將15年前需要上台引導觀眾的演員替換成銀幕中的角色進行引導。

結果令人遺憾,觀眾對這種電影形式並不感興趣。

直到1992年,第一部真正意義上的大屏幕互動電影才向公共發行,這些電影由一家名為Inter film的公司製作,並在1992年至1995年期間向公眾提供,其中包括**《償還先生》、《我是你男人》**等作品。

這些電影提供了極其有限的交互性,且觀眾在電影中並沒有一個明確的身份,故事情節、表演和製作環節都相對薄弱。毫不奇怪,這些作品在商業上並未取得成功。

後來,隨着互聯網絡與硬件智能設備的發展,新技術為互動電影解決了製作、放映等技術問題。電影製作和發行方無需再花費鉅額成本改裝電影院座椅,觀眾可以通過鼠標、鍵盤、手柄等外設進行交互,觀看互動電影。例如2017年Wales Interactive發佈的**《晚班》以及2018年Netflix發佈的《黑鏡:潘達斯奈基》**等。

在影片《晚班》中,觀眾扮演一個數學專業的大學生馬特。他白天上學,夜晚在一家停車場做保安,負責為豪車的主人保管車鑰匙。

本來生活雖然單調無聊,起伏不大。但有一天值夜班的時候,一個盜賊的闖入卻改變了馬特的生活軌跡。馬特莫名其妙地被捲入了一次拍賣行深夜盜竊殺人事件。在這個過程中,他內心始終在繼續犯罪和投案自首之間徘徊糾結。而觀眾為他所作的抉擇,將會決定他的人生走向,還有案件所有人的結局情況。

與此同時,播放平台由羣體性觀賞的影院到個體性體驗的智能終端的這種轉變,使得互動電影的製作者不僅僅是電影製作人,一部分遊戲製作人也扛起了互動電影的大旗。這就使得互動電影向數字遊戲傾斜,具有了更多的遊戲性,例如Quantic Dream公司製作的**《底特律:變人》**。

《底特律:變人》是由Quantic製作的一款人工智能題材互動電影遊戲,2018年5月25日發售

這些作品無不證明:在電影中引入互動性是一個長期且困難的挑戰,因為電影的敍事是以封閉的單向敍事為基礎進行驅動的,而互動則強調自由意志,強調個人與作品的雙向傾聽與交流。

本文重點討論偏向電影體驗的互動電影,分析在電影中加入互動性,究竟會產生1+1>2的效果?還是會互相牽制?

電影與數字遊戲的媒介壁壘

從內容形式的角度來説,電影和數字遊戲都可以作為一種藝術形式來進行信息傳播,但二者均有自己獨特的符號語言。

根據電影符號學宗師麥茨對於電影語言與天然語言的基本區別可以推論出,電影語言不是一種交流手段,與觀眾之間不存在雙向交流,電影語言是一種敍事、表意的表達工具而非通訊工具。

電影符號學宗師麥茨

其次,電影語言不光作為連續敍事的功能性存在,同時還承擔了一部分表意功能,也是內容本身。例如,導演在第一個場景中使用蒙太奇,在第二個場景中使用景深焦點鏡頭(長鏡頭),在第三個場景中使用特寫鏡頭。導演對於這些電影語言的使用,影響了觀眾的慾望與屏幕上發生的事情之間的關係。

最後,電影的內容呈現連續性,通過電影語言將鏡頭、場面、段落構成等進行排列組成,形成可理解的連續完整的敍事。

與此相對應,數字遊戲的內容形式同電影有着很大的不同。

數字遊戲內流動的信息符號最顯著的特點是以“成功”與“失敗”的二元符號體系為代表的信息集羣。玩家在遊戲中過關升級,無論成功與失敗都構成了遊戲內豐富的符號信息,這些信息所展現的是玩家遊戲行為模式和價值取向,具有明顯的個人風格。

遊戲中的“成功”與“失敗”

這就説明,數字遊戲的符號語言是一種交流手段,而不僅僅是表達手段,玩家的行為是作為一種信息傳播活動而存在的。

從敍事上來説,電影通過其特有的敍事模式營造一個流暢封閉的故事世界,需要觀眾放棄其他權利只需保留凝視的權利對其進行體驗,在這個過程中觀眾的無意識慾望得到滿足,直至完全沉浸至電影的故事世界。

而數字遊戲通過其特有的敍事模式營造一個任務驅動的世界,觀眾在遊戲世界中保留了一部分自由意志,具有影響、推動敍事的權利。在這個交互體驗的過程中,手柄、鍵鼠等一系列交互設備已經與玩家融為一體,共同在遊戲世界馳騁,玩家的自我表現慾望得到了滿足,直至完全沉浸至遊戲世界。

壁壘能否被打破?

——基於“選擇”的分支敍事互動電影分析

根據上文,基於“選擇”的分支敍事互動電影具有很長的歷史,從世界上第一部互動電影發展到現在,可以説其能代表互動電影的歷史。

“選擇”對於故事來説十分重要,可以説,許多故事的要義都是通過主人公做出的關鍵選擇來揭示的。

例如電影**《黑暗騎士》的故事高潮,蝙蝠俠審問小丑**,小丑透露出瑞秋和丹特已經被他帶到城市的兩端,並在其身邊放置了兩個遙控爆裂物,受到距離和時間限制的蝙蝠俠不可能將兩人全部救出,蝙蝠俠只能選擇救其中一人,這便是一個決定故事發展的關鍵性選擇。

《黑暗騎士》中蝙蝠俠面臨救誰的選擇

當然,在故事中除了這些決定故事發展的關鍵性選擇,還會有非常多的非關鍵性選擇,用以塑造人物性格和人物形象。

例如**《黑客帝國》系列電影中的主人公尼奧**一開始並不願意接受自己是“救世主”的事實,他通過一系列的小的選擇來表達這種不情願的態度。隨着故事的發展,尼奧逐漸接受了這個事實,這種接受是通過他所做出來的一系列微小選擇來表達的,體現在他對自身能力獲得了更大的自信。

尼奧

傳統電影中,導演代替觀眾進行選擇,這種選擇一旦完成,所呈現出來的內容影像就是強制性的,觀眾就不能有行使選擇的權利。

綜上,既然“選擇”對於故事來説十分必要,而“選擇”這個行為又具有交互基因,那麼當觀眾從導演手中獲取一部分選擇權,觀眾可以在整個觀影過程中從預先設計好的敍事路徑中陸續選擇分支以推動敍事,這便是基於“選擇”的分支敍事互動電影。

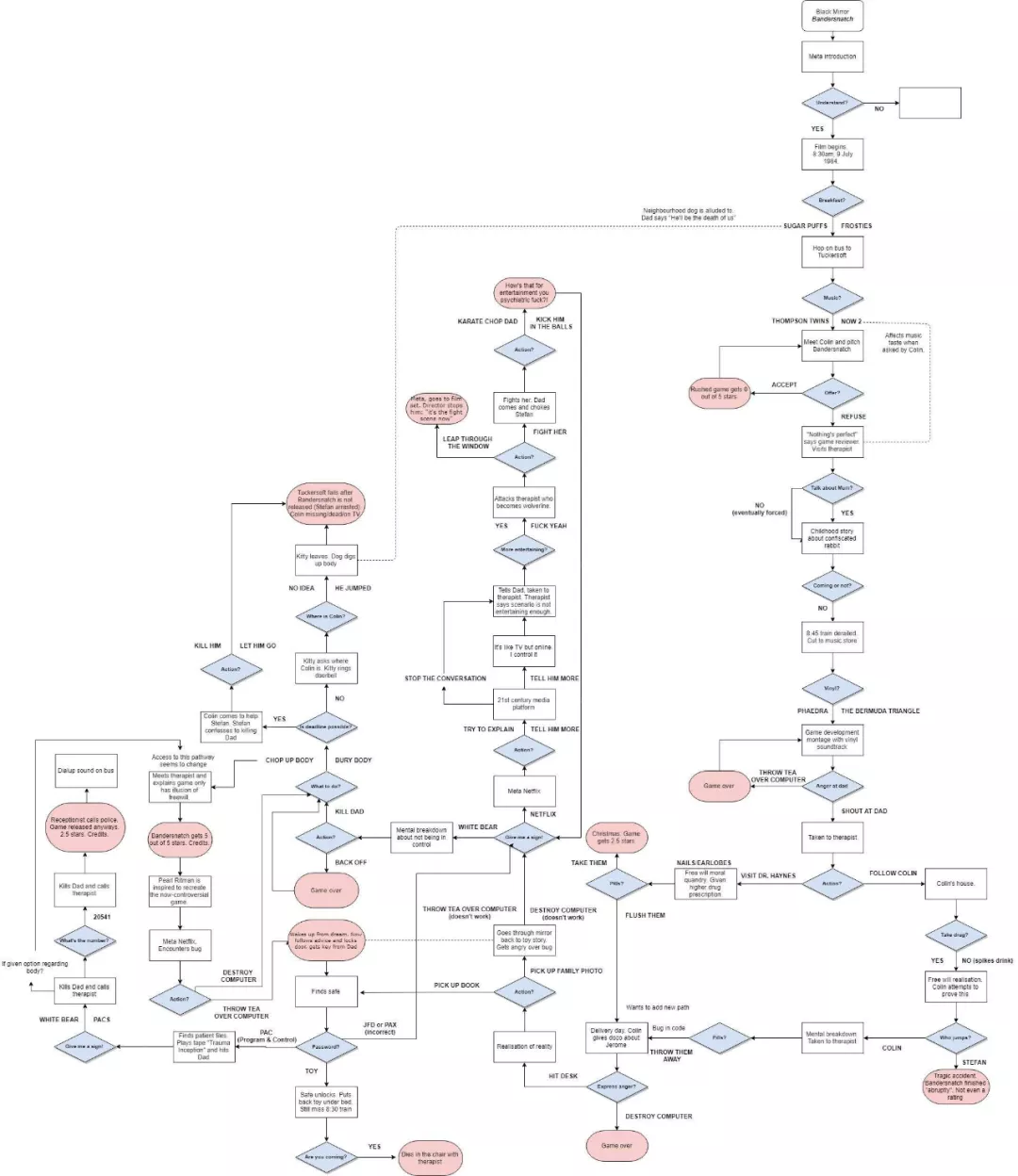

以《黑鏡:潘達斯奈基》和《晚班》為例,基於“選擇”的分支敍事互動電影的設計師,會提前設計好一個龐大的、類似於網絡分支展開狀的敍事結構。

在這個敍事結構中,角色做出了眾多情緒化和戲劇化的“選擇”,而非戰略性或基於技能的挑戰,這些選擇會影響當下及未來。這種影響往往復雜且廣泛,直接或間接決定了故事的走向,從而導致不同的結局,並且產生了各種各樣的排列組合,使每位觀眾觀看的內容就帶有個人的色彩痕跡。

《黑鏡:潘達斯奈基》選擇畫面

《黑鏡:潘達斯奈基》用户流程圖之一(每一個用户在結束故事的時候根據選擇的不同都會形成帶有個人色彩的流程圖)

基於“選擇”的分支敍事互動電影所呈現的敍事特徵有以下幾點:

1.相對連貫的敍事

此處所提**“相對”**,是相對於敍事類的數字遊戲而言。在敍事類的數字遊戲中,敍事的連貫性並不能得到保障。

其主要原因有兩點:第一,玩家在遊戲中能夠充分的行使自由意志,因此,除了去了解遊戲內的主線故事,遊戲內還有其他諸多吸引玩家的因素,例如遊戲**《塞爾達傳説之曠野之息》**,很多玩家在體驗遊戲的過程中會主動終止敍事的推進,轉而去漫遊場景、尋找寶物、探索神廟等等,一些玩家熱衷於在遊戲中製作各種各樣的食物,還有一些玩家熱衷於尋找“呀哈哈”。

《塞爾達傳説之曠野之息》中的“呀哈哈”

第二,數字遊戲中有**“game over”**的概念,玩家在進行打怪或者是進行任務挑戰的時候,常常會面臨着遊戲失敗的危險,而遊戲一旦失敗,就需要玩家讀取存儲檔重新來過。以上兩大因素皆破壞了敍事的連貫。

《仙劍奇俠傳一》遊戲失敗界面

基於“選擇”的互動電影雖然也是交互式敍事,但同數字遊戲不同,互動電影是在保證了敍事連貫性的基礎之上增加交互,以追求電影敍事般的流暢感。

例如在《晚班》中,體驗者在進行“選擇”的時候,交互界面會出現時間條,體驗者必須在三秒之內做出選擇,以保證敍事的連貫性。如果觀眾並未在規定時間內做出選擇,敍事便會自動進行,要麼故事中的角色會跟“你”對話,通過“對話”連續前後,再給“你”一次重新選擇的機會;要麼故事會按照“兩種選擇都不選”的發展進行敍事。

《黑鏡》選擇界面(下方為時間進度條)

除了進行“選擇”的時間限制之外,互動電影還會精心設計選擇界面的場景。當選擇界面出現,場景被凍結的時候,導演會特意將當前凍結的鏡頭拍攝為角色的面部特寫或上半身中景,營造一種“他”彷彿正在等待“你”做出決定,這種設計填補了由於“選擇”所短暫停頓的敍事空白,增加了敍事的連貫感。

2.非任務式交互

根據上文,數字遊戲的交互是“任務式交互”,即玩家需要完成遊戲中所指派的任務,推動遊戲的進程。

雖然互動電影同樣是一種交互敍事藝術類型,但基於“選擇”的分支敍事互動電影所包含的“交互”,卻並非是任務式的交互。

用户在體驗這類互動電影的過程中,手握代替主人公選擇的權利,用户在一邊觀看敍事一邊進行選擇的過程中,會慢慢瞭解到圍繞這個角色究竟發生了什麼故事。但這些選擇,並沒有任務去引導觀眾做所謂“正確選擇”的概念。此外,雖然故事本身有相對完美的結局,但也有並不完美甚至是悲劇結局,而用户也希望通過自己的選擇導向完美結局。

但需要強調的是,完美結局並不等於“完成任務”,而悲劇結局也並不等於“任務失敗”,這就好比悲劇電影,這個結局同樣屬於敍事文本中的重要一環,而非遊戲中的一次任務挑戰失敗。

3.電影語法及聲畫關係

基於“選擇”的分支敍事互動電影是偏向於電影體驗的互動電影,設計師考慮的問題是如何在一些情節節點上添加元素讓用户進行選擇。

因此,該類型互動電影在畫面表現以及拍攝手法上完全按照電影已經日臻成熟的**“鏡頭-剪輯”**範式進行敍事。

雖然基於“選擇”的分支敍事互動電影實現了觀眾與電影的互動,觀眾可以影響影片的劇情。但是,觀眾對此似乎並不買賬,觀眾普遍表示《晚班》《黑鏡:潘達斯奈基》等作品形式大於內容,故事本身不具備吸引力,互動式的體驗也顯得多餘,雖然觀影之初會有“有意思“、”還不錯“的想法,但隨着體驗的不斷推進,就產生了疲憊感和無聊感,甚至《黑鏡:潘達斯奈基》這部互動電影拿到了在整個黑鏡系列中的最低分。

《黑鏡:潘達斯奈基》爛番茄評分

這個結果與三十年前如出一轍。

因此,可以看來,基於“選擇”的分支敍事互動電影並沒有因為體驗的環境從公共的影院環境到私密的個人設備,以及新媒體技術的發展等原因而迎來新的生命,其問題仍然存在:

1.敍事喪失了情節轉折的機會

在電影中,往往會有一些**“意外”的因素決定劇情的走向以及結局,而電影的很大一部分魅力就在這些意料之外上的反轉上所體現。例如《非常嫌疑犯》《禁閉島》《致命魔術》**等,其反轉的結局極大的提升了整部電影的觀感。

而基於“選擇”的分支敍事互動電影,從目前來看,並沒有充分發揮電影的這個特質,喪失了一些複雜情節反轉的機會。

克勞福德在其**《遊戲大師Chris Crawford談互動敍事》一書中,以電影《****末世聖童》**舉了一個關於情節轉換的例子,筆者現在將其沿用:

克勞福德於1975年在美國密蘇里大學(University of Missouri)獲得物理學碩士學位。在從事了數年物理教學工作之後,他於1979年加入Atari 併成為遊戲設計師,任職期間開發了數款遊戲,《遊戲大師Chris Crawford談互動敍事》是其代表作,重在介紹互動敍事的基礎理論,同時也涉及一些和遊戲設計相關的內容。

在電影中,一位崇拜惡魔的邪教徒把一位信奉上帝的小女孩拖到樓頂邊緣挑戰她的信仰。惡魔讓小女孩從樓頂跳下去從而證明小女孩相信的上帝會救她於危難之中,如小女孩選擇不跳,她就必須放棄對上帝的信仰。

當觀眾糾結在兩種選擇似乎都得不到好結局的時候,小女孩轉過身,面帶微笑衝着邪教徒説:“要跳也是你先跳”。

這個情節轉折帶給觀眾無比大的震撼,因為沉浸在故事中的觀眾並沒有想到過除了跳與不跳之外還有第三種答案:小女孩暗示邪教徒為了證明自己的信仰,應該先一步跳樓,如果他做不到,他就沒有立場要求小女孩做選擇。

現在,讓我們把這個選擇情節置於交互電影當中:觀眾代替小女孩做選擇。

選擇一:跳樓;

選擇二:不跳樓;

選擇三:回答“要跳也是你先跳”。

這種選擇的設置可以説是毫無意義的,因為顯而易見觀眾會選擇第三種選擇。預先知道的結局使得這個情節轉折對觀眾的震撼大打折扣。

這種感覺在《黑鏡:潘達斯奈基》中十分明顯。例如,當主角斯蒂芬在另一個遊戲開發者科林家中,兩個人因為服食了迷幻藥觸發了是斯蒂芬還是科林跳樓的選項。

《黑鏡:潘達斯奈基》結局之一選項

當觀眾選擇斯蒂芬跳樓後,直接導向了結局:主角跳樓死亡,電影結束。

但是在電影《黑客帝國》中,同樣的情節卻觸發解鎖了更暗黑的世界,相比之下,《黑鏡:潘達斯奈基》這版結局的設置可以説是毫無新意,令人大失所望。

2.角色塑造缺少鋪墊

一般電影和敍事類的數字遊戲雖然採用不同的創作手法,但二者都十分注重角色塑造——即**“立人設”**,讓觀眾或者玩家對角色身份產生認同。

但是,無論是在一般電影中還是在數字遊戲中,這個過程都不是一蹴而就瞬間產生的。

在電影中,主人公的**“主動性”對於其角色塑造來説是十分重要的,主人公的主動性決定了人物的個性、成長、信念等重要標籤,正是因為塑造了具有某些特徵的角色,圍繞在他周圍發生的故事才會有因果邏輯聯繫。例如電影《阿甘正傳》,正因為阿甘**這個角色的塑造,才使得阿甘做出的選擇都合情合理。

而數字遊戲則是玩家在主動的控制角色完成任務的過程中逐漸瞭解到圍繞角色所發生的故事,完成角色的塑造。例如遊戲**《仙劍奇俠傳一》,玩家控制李逍遙**,慢慢了解故事世界,將李逍遙從一個市井小混混塑造為英雄。

《仙劍奇俠傳1》通過語言對話傳遞任務

但是,在基於“選擇”的分支敍事互動電影,角色塑造是失敗的。互動電影中的角色,並沒有“主動性”,角色在敍事中大多數時間都是**“被動”**的,觀眾很容易做出前後人設矛盾的選擇,這就使得敍事無法圍繞角色展開,割裂了電影本應具備的因果邏輯聯繫。例如,在《晚班》中,整個敍事圍繞着男主人公是否參與進犯罪團伙實施犯罪。用户在代替男主人公行使“選擇”的過程中,會依靠本能進行選擇,這就很容易造成:某些選擇塑造出來的是一個不畏危險誓要脱身的人設,某些選擇塑造出來的是一個膽小怕事保命為先的人設,某些選擇塑造出來的是一個愛情至上勇救女主的人設。用户所做出的選擇在很多種人設中間來回穿插和搖擺,直至故事體驗完畢,男主的人設都沒有塑造完全。

試想一下,如果將《阿甘正傳》改編為互動電影,用户代替阿甘進行選擇,那麼由於用户個人的意願勢必會選擇一些電影中的阿甘不會做的選擇,這就使得阿甘的角色形象絕不會像電影中那般立體、真實。

需要強調的是,雖然行使選擇的權利掌握在觀眾手中,但觀眾也並未像數字遊戲的玩家一般,獲取主動性,觀眾同樣也是“被動”的。

如果説,角色的“被動”體現在故事中大部分的情節選擇都由觀眾來完成,那麼觀眾的“被動”則體現在他們是在幾乎不瞭解故事、人物的混沌情況下就開始行使選擇的權利。

這就造成了一個矛盾的後果:基於“選擇”的分支敍事互動電影的誕生是為了讓觀眾可以操控角色的決定,讓觀眾與故事中的人物融為一體,然而這種類型的互動電影卻無法進行角色的塑造——這對於一個故事來説無疑是致命的。

3.無意義的互動行為

根據上文,基於“選擇”的分支敍事互動電影既沒有如電影一般給予觀眾同角色同化的時間和故事背景,也沒有如遊戲一般給予玩家主動的控制,在完成任務的過程中將自身與角色進行投射。

體驗互動電影的觀眾往往是在一種“什麼都不知道”的混沌狀態就開始進行選擇。再加上該類型互動電影的互動行為是非任務性的,因此在進行選擇的初期,體驗者大多是依靠本能進行選擇,產生“機械”、“無聊”,甚至是“沒必要”的感覺。

隨着故事的推進,觀眾會慢慢了解圍繞主人公發生的故事,這時體驗者就會陷入另一種糾結:是繼續按照本能進行選擇,還是為了體驗故事的時間能更久儘量選擇相對安全的選項。而在此過程中,觀眾會意識到自己手握的選擇權是一種選擇錯覺,因為他們很快就會發現,雖然執行選擇的是個體,但控制一切的是系統,一旦用户發現了這個真相,再結合互動電影的非任務式交互,再次面對選擇的時候,觀眾會產生嚴重的無聊感和多餘感,認為自己的交互行為是沒有意義的。

綜上,我們可以得出,基於“選擇”的分支敍事互動電影既喪失傳統電影的結構美學,又沒有數字遊戲的控制與挑戰的快感。電影特徵與遊戲特徵互相牽制,任務式交互與凝視性觀看的根本矛盾並沒有解決,並不是一種成功的互動電影類型。

也許,比起電影,數字遊戲是更適合互動電影發展的土壤。