周德宇:“佔領國會山”後,美國政治學者在做什麼?寫公開信

【文/ 觀察者網專欄作者 周德宇】

最近美國政治學圈裏發生了一件不大不小的事兒。

在國會經歷了騷亂之後,上百名美國的政治學者們聯名寫了一封公開信,據説已經有2000人聯名,但槽點非常多。

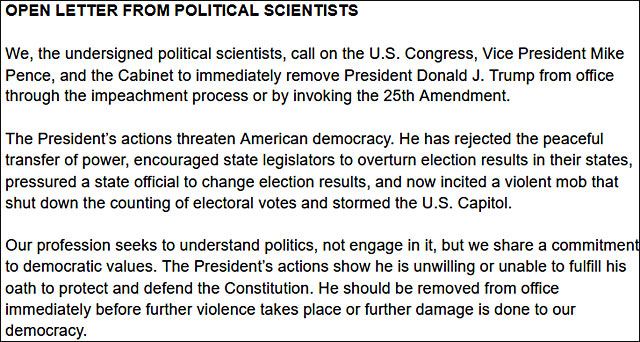

這封公開信的內容全文很短:

“我們,以下署名的政治學者,呼籲美國國會、副總統彭斯以及內閣,即刻通過彈劾或者援引憲法第二十五條修正案來解除特朗普總統的職務。

“特朗普總統的行為威脅着美國民主。他拒絕和平移交權力,鼓勵州立法者推翻選舉結果,施壓州官員改動選舉結果,以及現在他煽動了暴民阻止計票並攻佔了國會山。

“我們的職業尋求理解政治,而不是參與政治。但我們都共享對民主價值的承諾。特朗普總統的行為顯示他不願意或不能夠實踐他的誓言,保衞並守護憲法。他應當即刻被解除職務,以免更多的暴力出現,或對我們的民主造成更多損害。”

完了。

我不知道具體是誰起草的這封信,但該信的語言之乏味,內容之空洞,真的讓我很擔心他的寫作水平。

當然,畢竟學術界的文字大都是這樣的,也不能怪他們。

但咱們看看整封公開信,除了復讀一遍其他人的呼籲,再複述一遍已經發生的事情,裏面沒有任何新鮮東西。

唯一有政治學家特色的,是最後那一段的意思:“嘿,我們之前從不摻和政治的,但這次我們為了民主豁出去了,都敢公開倒川了,説明事態得多嚴重啊,你們快來看我啊!”

真是一種高高在上的姿態呢。

於是我也好奇了,這些政治學家們(其中不乏各路學界大佬以及我的老師們),這樣為了民主勇敢發聲的公開信的後續是啥。

我便等了幾天,發現後續就是沒有後續。

我沒有看到這封信交給過任何國會議員或者內閣成員的消息,甚至都沒在《紐約時報》這種大型主流媒體上看到過這封公開信。信就這麼石沉大海了。我十分懷疑這封信在美國的閲讀量可能還沒有我在國內把這封信轉述之後的閲讀量高。

是的,國會當然開始準備二次彈劾特朗普了,但民主黨人早就嚷嚷半天了,看起來不差這一封信的激勵。彭斯和內閣忙着跟特朗普總統劃清界限,可一點也不急着打破先例來援引第二十五條修正案。

沒有任何證據表明,這封公開信對當前美國政局產生過任何實質性的影響。

沒關係,態度最重要嘛,至少發聲了!

好吧,反正你們最喜歡乾的事情就是表態,特別是毫無影響力的表態。但你們不是什麼被壓迫得連發聲都做不到的邊緣羣體,你們是一羣衣食無憂的中產特權階級啊,一羣自詡為美國最懂政治的精英學者啊,到頭來就這?

所以這封信也就是小圈子的自娛自樂,出了政治學術界,沒人把他們當回事。如果今天紐約的出租車司機寫個聯名信説不“倒川”就罷工,可能都比他們不痛不癢的一張紙更受重視。

這就是美國政治學界的現狀。

為什麼會這樣?這是一個簡單的“百無一用是書生”的故事嗎?也沒那麼簡單。

美國政治學者不在做什麼?參與政治

其實重點就在那封公開信的最後一段:“我們的職業尋求理解政治,而不是參與政治。”

高情商地翻譯一下就是:“我們是一羣超脱俗世的追求中立客觀科學的精英,不屑於參與骯髒的政治來污染我們學術的純潔。”

低情商地翻譯一下就是:“我們沒本事真的去搞政治,只好在一旁指指點點。”

學術界這麼喜歡把自己對政治的無知和對政治的無能當成特點來宣傳嗎?

當然,其實這話不完全準確,政治學者參與政治的案例也不是沒有。很多學者們不僅會作為顧問來輔助政客們做決策,甚至他們自己很可能就是直接參與政治決策的政客或內閣成員。比如奧巴馬時期的國防部長卡特,就是哈佛的教授。拜登這次提名的國家安全顧問蘇利文,也是在學界混過一段時間的。如果再往前追溯,美國總統威爾遜,在從政之前也是個正經的政治學教授嘛。

哈佛大學肯尼迪學院觀網上卡特的頁面

但不可否認的是,深度參與政治並非美國政治科學家的主流,特別是在美國政治科學極力向自然科學靠攏的今天。

學界如今的標準做法,是構建模型將政治分解為各個細碎的變量,再通過民調、實驗和計量等科學方式來精密地測量和分析這些變量,而不是通過參與和實踐的方法來體驗與感受政治。

所以如果你隨便翻看一篇美國政治學者發表的論文,大概率會看到作者把一大半的篇幅用來講解自己的計量模型或者實驗設計多麼嚴密,結論是某個A變量對B變量造成了什麼影響……最後才會用一小段來強行昇華一下,講述自己這結論到底對現實政治有什麼意義。

當然,這種做法也是當今學術圈的慣例。你是寫論文做科學分析,而不是寫報告文學講故事或者寫政策備忘錄給建議。嚴謹和客觀是必須的,你不能帶着自己的感情和偏見。

但問題在於,政治科學是一個關乎社會實踐的學科,不能全是這樣的研究。

你怎麼去理解一個你不參與的事物?普通人可以不懂製冷就來評價冰箱,但如果一個人想要搞清楚如何更好地設計、製造或維護冰箱,就必須知道冰箱製冷的原理和方法。

政治,以及任何社會科學的研究對象,都不是一個你可以置身事外的非生命物件,而是你置身其中的存在。

特別是在美國,政治是無處不在的,你如果想要不參與政治,基本等同於你不接觸這個國家。所以一個完全理性客觀中立的政治學者是不可能存在的,要麼他根本不接觸現實,要麼他只是在壓制自己的立場。

對於很多美國政治學者來説,這兩點兼而有之。

政治學者是有階級有立場的。絕大部分美國的政治學者,都是中產階級,都是自由派民主黨人。這就意味着,他們大部分的研究,都隱含着自己的價值取向和知識盲點。他們很難去理解保守派和共和黨在做什麼,也很難設身處地去思考中下層的“川粉”們在想什麼。

正是受困於自己的階級和立場,學者們對美國現實的接觸,很容易侷限在自己的小圈子裏。

而學者們的解決之道,不是下沉到基層來體察民情,而是漂浮到上空,通過所謂“客觀視角”來逃避切身的體驗,並且認為自己掌握着全部的科學與真理。

所以當我們看到政治學者公開信裏面談論他們堅守的“民主價值”的時候,他們心裏所想的,是主流自由派所設想的“民主”,是一整套在美國施行了多年的不容置疑和衝擊的制度和價值,而不是衝進國會的“川粉”心中所想的,可以跟國會山的議員老爺們直接表達憤怒的“民主”。

因此,當政治學者們討論特朗普及其支持者的時候,往往會直接給他們打上“民粹主義者”、“威權主義者”、“極端保守派”之類的標籤,討論他們如何破壞神聖的民主制度。當然,這還是公開的標籤。私下裏他們對特朗普和“川粉”的嘲笑用語就更多了,瘋子傻子納粹什麼都有,如今還得加上“暴民”和“叛國者”之類的。

大部分美國政治學者的討論中,“川粉”就是一個面目模糊的反派,你只需要知道他們是壞人就夠了。稍微好一點的學者會再討論什麼樣的社會政治環境造就了“川粉”,這些“川粉”為什麼會變成他們口中的壞人。只有極少的學者會真的去把自己放到“川粉”的角度,去感受他們的喜怒哀樂。

在學界看來,這些“川粉”不是一個個活生生的個體,只不過是冰冷的研究對象,可供嘲笑的非主流,一個亟待剷除的危害民主社會的毒瘤……當然,這不只是學者們的看法,也是美國大多數自由派的共識。

這些標籤貼得完全有道理,這些對“川粉”的指控我完全贊同。但然後呢?你對“川粉”打算怎麼辦?

從這次選舉中我們可以再次確認,“川粉”從來不只是一小撮危險分子,而是很大一部分美國民眾,是用自己的血汗支撐着美國經濟和自由派中產階級的普通勞動者。

我們就看看那個在國會山被打死的“川粉”艾什莉·巴比特(Ashli Babbitt)。她曾經在空軍待了十四年,去過中東,守衞過首都,把青春奉獻給了美帝國主義的事業。退伍後她當過一陣保安,最後開了個小公司,欠了一屁股債,生活很不如意。

在這種情況下,她接觸到了極右翼的宣傳和陰謀論,逐漸沉迷,認為一切錯誤都在於國家被精英控制,只有特朗普才能帶領人民實現真正的民主。直到1月6日衝進國會,她都相信自己正在參與着解放美國人民的偉大奮鬥。

艾什莉·巴比特(右)在空軍服役時的照片,圖片來源:推特

隨後,她就死在了自己曾經發誓保衞的美利堅首都,死在了同樣發誓保衞美利堅的特區警察槍口之下。

取決於立場的不同,我們既可以認為這是一個走上極端道路的違法暴徒被制裁的故事,也可以認為這是個試圖拯救美利堅的英勇老兵最終為國捐軀的故事。

但我只看到了一個美國社會把人變成鬼的悲劇。

如果只是一小部分特定羣體,我們還可以安慰自己説這是個別現象。但艾什莉·巴比特只是個普通人,放到人堆裏認不出來那種。而像她那樣的“川粉”,有千千萬萬。

從個人角度來講,我知道很多“川粉”對中國和華裔非常仇視,制裁“川粉”對我是有好處的。但我越看到美國的自由派和精英現在愈加急着打擊“川粉”,我越是擔憂他們到底是在解決問題,還是在製造更大的問題。

因為他們仍然把與“川粉”的鬥爭,視為一種敵我矛盾而不是人民內部矛盾。他們仍然把“川粉”視為不知從哪兒空降來的反派,而不是美國社會的一員。

什麼懲前毖後,治病救人?不存在的。如果真的懲前毖後,事前就不該允許任何暴力集會,不該允許任何煽動言論。如果真的要治病救人,事後就不該全面把特朗普和“川粉”刻畫為全民公敵來圍剿。

當我看到自己系裏的老師在接受媒體採訪的時候着重講着“川粉”們會被逮捕,執法機構有能力把他們一網打盡的時候,我感覺她的語氣就好像在談論着清除房子裏的老鼠,只要把老鼠抓到就可以一切正常。

就好像拜登勝選之後,自由派覺得一切就會恢復正常的想法一樣。

可是成千上萬的“川粉”,是不會“如同奇蹟一般”消失的。

美國政治學者該做什麼?認清時代

時代變了,曾經的“正常”是不可能回來的,但很多美國政治學者,以及自由派的精英,仍然不想承認這一點。

有人可能會説,就你聰明,美國人都是傻子,你説的這些事情他們看不到?

但正如剛才説的,很多美國人,不管聰明與否,他們是活在自己的圈子裏的,圈子之外的事情不在他們的考慮範圍內。一個再聰明的人,碰到自己領域之外的事務,往往是極其無知的。

更重要的是,很多人是成長在美利堅制度穩定正常運轉的時代,在這個時代的侷限下,他們相信美國民主既然能夠挺過之前的危機,那麼也就能夠挺過當前的困境。

所以完全可以理解,為什麼很多美國政治學者寫的論文都極為瑣碎空洞沒有什麼現實意義。什麼樣的時代產出什麼樣的學者。如果民主制度運轉良好,政治實踐上沒有什麼突破,你還需要研究啥呢?你也只能研究些計量啊、實驗啊這些酷炫的研究工具,讓美國製度更加偉大就好了。

所以即便當特朗普上台之後,絕大部分美國政治學者只不過把特朗普當成一個普通的共和黨總統來研究,把“川粉”當成普通的民粹選民來看待,話題照舊,研究方法照舊……總而言之,一切照舊。

如果你只看《美國政治評論》這種學術期刊,你不會覺得美國政治發生了什麼變化,因為學者們確實覺得沒變化。

他們不覺得特朗普跟之前的總統有什麼本質的不同。美國歷史上有過民粹的總統,有過腐敗的總統,有過濫權的總統,但都被美利堅制度制裁了。

他們也不覺得當前的社會動盪跟之前有什麼不同。美國歷史上有過經濟危機,有過政治動亂,有過種族衝突,但也都被美利堅民主化解了。

這次又能有什麼不一樣?

所以,特朗普上台之前,他們相信選舉制度能夠控制特朗普,讓一切迴歸正常。

特朗普上台之後,他們相信權力制衡能夠控制特朗普政府,讓一切迴歸正常。

特朗普下台之際,他們相信拜登的新政府能夠控制特朗普和“川粉”,讓一切迴歸正常。

這些天真的願望都如同奇蹟一般消失了。

當然,這不妨礙大量的美國人繼續做夢,希望拜登能夠帶着美國民主的自我修復能力讓一切迴歸正常。

但至少目前看來,拜登勝選時高呼的癒合國家的宣言就和笑話一樣。“川粉”並不想被癒合,而民主黨也已經意識到激發鐵粉熱情比爭取中間派管用,所以也開始把傷口撕得更深。

彈劾特朗普,逮捕暴亂者還不夠,還要趕盡殺絕讓特朗普在社交媒體上徹底消失,還要鼓勵人們檢舉揭發自己家裏參加過“暴亂”的“川粉”?

不管這樣做的後果是什麼,反正他們取悦了自己這一方的支持者,這就夠了。

當然,如果考慮到共和黨和特朗普這些年對民主黨用了多少手段潑了多少髒水,民主黨的行為也完全可以理解。

但黨派間的政治鬥爭和選民間的立場之爭越來越激烈和低劣,不是特朗普上台之後才有的。

量變引起質變,危機積累到一定程度終究會不可逆轉,多強的所謂“自我修復能力”都沒用。認為當前的美國亂局,就像歷史上美國經歷的其他危機一樣,最終都可以順利解決的人,既不瞭解現實,也不瞭解歷史。

不如説,我們當前看到的困境,不過是因為多年前美國遭遇的各種問題,根本就沒有得到解決罷了。

為什麼沒有解決呢?原因當然有很多方面。

但我想,其中一方面原因,大概就是以美國政治學者為代表的精英們對自己制度的過度自信吧。很多人不幸沒能跳出立場和時代的侷限,把太多本可以用來思考美國政治出路的精力,花在了調整沒人想看的計量模型上。

當然,如果他們認為自己對美國政治所能做的事情,就是寫篇沒人看的公開信的話,那還是請他們回去繼續寫計量論文吧。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。