餘鵬鯤:圖片誤用?學術造假誰能動得了

【文/觀察者網專欄作者 餘鵬鯤】

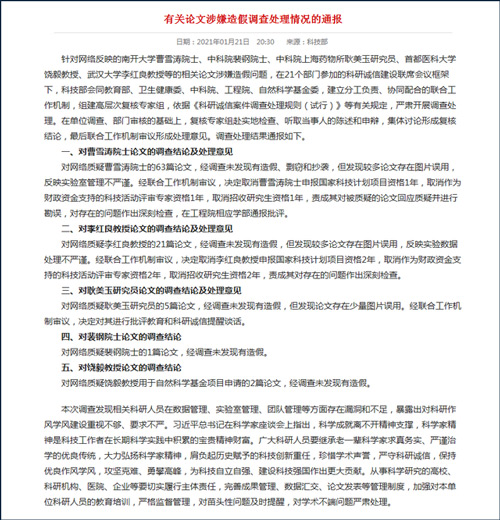

1月21日,科技部通報了對南開大學曹雪濤院士、中科院裴鋼院士、中科院上海藥物所耿美玉研究員、首都醫科大學饒毅教授、武漢大學李紅良教授等相關論文被網絡質疑學術造假的調查結果。

經過調查,科技部會同教育部、衞生健康委、中科院、工程院、自然科學基金委組織的高層次複核專家組認為,上述五位科研巨擘均不存在論文造假的問題,但曹雪濤、李紅良、耿美玉的團隊都存在不同程度的圖片誤用,因此分別給予不同的懲罰。

這個調查結果通報出來之後,網絡上的質疑並沒有隨之冰消雪釋,而是愈演愈烈。人們不僅繼續懷疑這些科學家,而且懷疑通報結論的合理性,懷疑通報中調查的透明性。筆者將這些五花八門的質疑,總結為一句話,就是:通報中呈現出人情社會中強烈的人治色彩,沒有足夠地體現出促進科學進步的科學精神,因而質疑者普遍認為,這樣的調查和通報不具備澄清學術造假的能力。

被調查的當事人也沒有信服,調查通報發佈後,饒毅教授公開舉報裴鋼院士於1999年發表的文章涉嫌學術不端。隨後的26日,中國科學院學部科學道德建設委員會以之前已有調查結論為由,宣佈對裴鋼等人的舉報不再進行調查,再次引發了輿論對之前調查結果是否合理的熱議。

沒有個人負責,沒有公開調查過程,不足以言科學

對於這一調查通報,網友們質疑的理由各種各樣,但歸納起來就一點:這份貌似權威的調查通報,卻沒有足夠的科學性。而其中沒有個人為調查負責以及沒有公開調查過程,在從事科研工作的網友看來,是使得通報沒有科學性的重要因素。

自有論文起,論文的作者一般就要具體到個人。哪怕某些領域的研究,參與的研究人員非常多,在發表文獻時也要具體註明是哪些作者。對於有上百人蔘與的研究,作者部分常常要佔據一整頁以上。很少聽説,某篇論文的署名可以是某某大學、某國學者、某學校某某級全體同學或者某實驗室的。

此外,為了方便處理論文造假的責任,一般只認為第一作者和通訊作者,尤其是通訊作者需要為文章的真實性負責,並享受相應的獎勵。第二作者只有處於研究生在讀階段,且第一作者為其導師時可以享受相應的獎勵。

之所以有這樣約定,一方面是為了保障論文發表者的知識產權,如果沒有學術造假的潛在威脅,恐怕各個科研機構的行政負責人都很樂意成為機構中每篇文章的第一作者。

另一方面也是為了將論文造假的責任落實到人,如果説每項學術造假真正的負責人都需要貼近調查才能發現,那調查學術不端可能比學術不端花費的精力更加驚人。考慮到進行學術研究的人多,而調查學術不端的人少,這樣的流程無疑稱不上合理。

同樣,對論文造假進行調查,本身也有存在貓膩或未能盡責的可能,自然也應該把責任落實到人。

然而,這份最新公佈調查通報,對於誰進行了調查,僅僅以簡單的“高層次複核專家組”代替。公眾對這個專家組究竟由誰組成一無所知,換句話説,就是完全不知道誰應該為這份調查的調查結果負責。那麼輿論不相信這一調查結果,不是自然而然的嗎?

同樣詭異的是,這份調查通報中,完全沒有提及調查的過程。眾所周知,在大部分事物中過程對結果有着決定性的影響。比如同樣的問題,專家答疑和辯論,可能導致聽眾相信完全不同的觀點。因為專家答疑中,專家發言的時間和質疑者發言的時間存在數量級的差異。

也是因為這樣的原因,持有無條件反轉基因觀點的公眾人士,特別喜歡通過紀錄片、宣講會和健康食品推介會發表自己的觀點,而反對進行雙方均由多人蔘與的公平的辯論。

説回關於這幾位科學家的調查,雖然調查通報中一直想營造調查的過程是非常科學和權威的,但終究未能公佈調查的過程。

我們承認,很多民眾對什麼是學術不端,以及如何調查學術不端基本處於一無所知的狀態,但這不併不意味着,有一份詳實地調查報告時,普通人分辨不出調查是否具有説服力。就好像普通人對於醫學也知之甚少,但這並不妨礙大家根據病因和病情選擇醫院。

在國際上,調查報告已經成為了學術不端調查的標配。例如小保方晴子事件,由於引發了全球關注,尤其是導致了日本國內經久不息的熱議。負責調查的理化研究所在很短的調查之後,迅速公佈了詳細的調查人員名單和調查的中期報告,明確表明小保方晴子的導師應該擔責,此舉迅速平復了爭議,併成功將事件引導到下一階段。

日本理化研究所針對小保方晴子事件出具的中期報告

面對羣眾的期盼和要求,學術界切不可高高在上。諾貝爾獲得者巴爾第摩曾以此為藉口,拒絕美國國會對學術不端發起的調查,但正如聯邦眾議員丁吉爾在駁斥巴爾第摩的公開信中説的那樣:“你説國會不懂科學上的事情,卻要插手科學,可是科學家在要求國會撥款時從來就不曾懷疑國會對你們的要求到底懂不懂”。科學事業從來就不僅僅是科學家的事業,不能一面要求數以千億計的撥款,一面拒絕所有的外部監督。

如果説沒有負責人和調查過程,從根本上影響到這一調查的公信力。那麼沒有動因,也對調查的科學性產生了負面影響。

到底為什麼要進行這樣一個調查呢?通報中給出的理由是“網絡反映”,但這顯然不足以服眾。什麼樣的“網絡反映”,能使得多部委進行聯合調查呢?是轉發人數到達某個指標?是參與討論的人數超過一定的範圍?還是“網絡反映”引起了被舉報人的生活不便,以至於被舉報人主動要求組織還原真相?

這裏有一個疑問,就筆者所見,大部分網絡社區,網民幾乎是一邊倒地支持饒毅教授對其他學者的舉報,質疑饒毅教授的不能説沒有,但和質疑其他幾位學者的相比,完成不成比例。為何饒毅教授也出現在被調查名單上,沒有有關部分的説明,這是很難解釋的。

不同的調查動因,當然會導致調查的主要目的發生變化,也會影響普羅大眾對調查結果的觀感。因此缺乏具體、合理的調查動因,雖然不會像缺乏負責人和過程那樣,對調查的科學性有根本的影響,但也是不容忽視的缺陷。

打擊學術不端 需告別馬保國文化

馬保國是名人,也是武術和搏擊界的罪人。《人民日報》明確定性:“(馬保國)口口聲聲弘揚傳統武術,實際上做的都是傷害傳統武術的事”。

我認為,馬保國能夠在騙術揭穿之後,反而知名度大漲,成為家喻户曉的人物,絕不是偶然的。馬保國的出名是我國人情文化、熟人文化和圈子文化的集中體現,人們調侃諷刺馬保國,實際上是對這些文化糟粕進行批判和反思。

在傳統武術、所謂的“國學”,以及某些醫學圈子裏,這樣的文化大行其道。大量事實證明,這樣的風氣不僅無助於這些領域整體水平的提高,反而導致公眾普遍喪失了對這些領域的信心。

而中國的科研事業,已經沾染了這種文化,如果不能做恰當的告別,很可能導致打擊學術不端本身失去公信力。

以此次調查為例,調查認為曹雪濤、李紅良、耿美玉的團隊都只是存在“圖片誤用”的問題,之所以難以服眾,就是因為人們擔心,這是人情文化影響下的調查結果。人情文化往往使得調查時不是根據客觀現象,而是根據被調查人的主觀表現,決定調查的結果。

不否認,這些團隊出現的問題確實有一定的可能性,真是由於“圖片誤用”引起的,但是調查結果真的有必要“深入人心”到這種程度?前面已經分析了,如果我們對於每一起學術不端都進行這樣的調查,將導致調查的成本極度高企,同時調查的週期極為延長,最終影響對學術不端的震懾力。

更何況,主觀因素對於學術不端真的有這麼重要麼?2018年,韓春雨事件中,河北科大最終的調查結果宣稱:“撤稿論文已不再具備重新發表的基礎,未發現韓春雨團隊有主觀造假的情況”。其中“未發現”“有主觀造假的情況”在科研圈一時傳為笑談。

“圖片誤用”和“圖片造假”的客觀影響是極其類似的,因此過分強調主觀因素,反而是不夠客觀的。

當然,考慮到歷史因素和中國培養人才的艱辛,對某些學術不端減輕處罰筆者是完全同意的。但通過包裝成主觀因素的影響作為減輕處罰的依據,這無疑是不妥的。在受歷史因素影響較大的現在,通過這樣的方法當然可以減輕調查的阻力,卻無疑也會影響到後面的調查,這與大多數羣眾儘快減少新增學術不端的良好期待是不相符的。

馬保國之所以能在很長時間內欺名盜世,與傳統武術界的圈子文化很有關係。圈子文化的典型特徵是將小圈子的利益凌駕於整個行業之上,“商業互吹”甚至“商業尬吹”當然會影響整個行業,但是卻能照顧到小圈子的利益。在這種文化影響下,打假當然就是“不講武德”,“不要搞窩裏鬥”將成為“圈內人”的共識。

這次調查有個突出的進步,就是公開了調查所使用的方法之一是《科研誠信案件調查處理規則(試行)》。但有趣的是,所謂“網絡質疑”,不構成該規定啓動調查的舉報方式。同時,該《規則》的23條明確規定:調查結束應形成調查報告。看來調查的過程是有的,但為何不進行公開,確實令人感到疑惑。

其中最令筆者感到疑惑的是其中的第四十三條,其中明確規定“參與調查處理工作的人員”“未經允許不得透露或公開調查處理工作情況”。

四十三條的保密規定在學術不端調查程序中是比較奇怪的

這個規定如果僅限調查結束之前還情有可原,但如果一直持續到調查結束之後。就不得不讓人懷疑,調查組究竟對誰負責的問題了,畢竟調查組成員以個人身份發表見解,從來都是遏制一言堂和幕後操作的利劍。

總之,這樣的調查,網友們不滿意,受過良好科研訓練的饒毅教授也不會滿意。我想最主要的就是調查中的人情文化和圈子文化,使得每一個“圈外人”本能地覺得其中存在貓膩。正如顏寧教授在評論楊輝事件時所説得那樣:“對學術不端事件處理得越公開、越清晰,人們去觸犯這些道德標準的可能性就越小。不對這些事進行認真公開的處理的話,再多的學風建設和學術規範教育都是徒勞”。

如果中國科研界不能把這樣的文化驅逐出去,那麼學術造假的疑雲很可能會越來越多,越來越密。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。